يكثر الحديث عن انهيار منظومة القيم العالمية تزامناً مع المجازر الإسرائيلية، وذلك نتيجة الفشل العالمي في وقف نافورة الدم التي تغذيها الآلة العسكرية الإسرائيلية. لكن فعلاً، وقبل أن نصدح بإعلان سقوط القيم؛ تُرى ما هي القيم التي سقطت؟ قيم الديمقراطية اليونانية؟ أم قيم عصر التنوير الأوروبي وقيم الثورة الفرنسية من عدالة وإخاء ومساواة؟ أم قيم العالم الحديث المتشكل بعد الحرب العالمية الثانية من حرية فردية وحقوق إنسان؟ ومتى سقطت هذه القيم بالضبط؟ في الحروب المتتالية على غزة أم في المذبحة السورية؟ أم بدماء الحرب الأهلية اللبنانية أم في غزو العراق؟ وما هي حال باقي القيم العليا، لا أقصد قيم الآخرين، بل قيمنا «نحن»؛ ألم تهوِ هي الأخرى؟ أم أن قيم «الآخر» وحدها هي التي سقطت؟

أجهزة إنتاج القيَم

لا يمكن لتجمّع بشري ما أن يحيا وينمو ويتطور دون وجود شبكة قيم تقبع فوقه. تعمل هذه الشبكة كأساس لكل القوانين والشرائع التي تُنظّم وتضبط العلاقات في ذلك التجمع البشري. لكن كيف تنشأ القيم العليا؟ وكيف تُعمّم؟ ومتى تثبت في مكانها وأنّى تزول؟. وهل هناك جهاز إنتاج واحد للقيم الإنسانية؟ على سبيل المثال، في البحث عن أصل القيم الليبرالية الحديثة، وهي موقع الهجوم الآن، نجد أن لها جذوراً ضاربة في الفلسفة الحديثة. حسب كانط مثلاً، فالعقل هو مَن يُنتج القيم عبر جهاز اسمه الأخلاق، حيث تمييز الخير والشر، الصواب والخطأ. بينما رأى نظراء كانط الموضوعيون، مثل هيغل، أن القيم يُنتجها الجدَل، وهي تقبع في روح لولب الديالكتيك الهيغلي. وكذلك رأى فلاسفة آخرون أن القيم موجودة بذاتها. هذا الجدل الفكري، الذي ساد في عصر التنوير الأوروبي، هو ما أنتج مجموعة القيم الأوروبية كما كرَّسها الحراك السياسي الأوروبي أواخر القرن التاسع عشر. وقد تداعت هذه القيم مع الحرب العالمية الأولى وانهيار الإمبراطوريات، ودُفنت مبادئ الإخاء المساواة والعدالة مع دماء الحرب العالمية الأولى، وانهارت القيم الكبرى بعد أن كان نيتشه قد تنبأ بأفولها قبل ذلك.

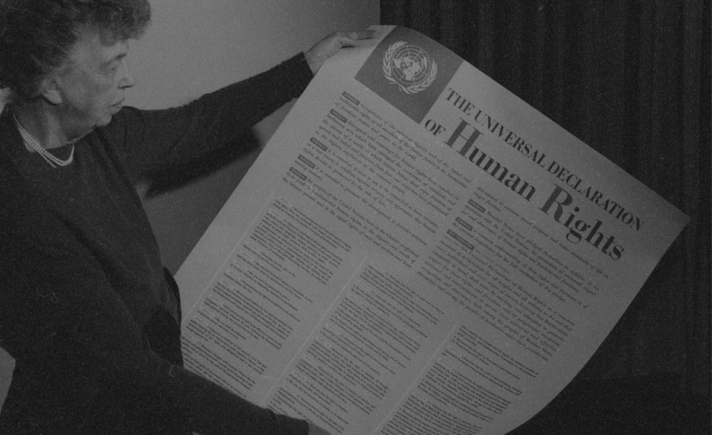

بين الحربين، ومع تفتت مفهوم الإمبراطورية ذي القوميات المختلفة، تكرّست القومية كجهاز جديد لإنتاج القيم. وعبر مفهوم القومية، وقيمها، حُشدت الشعوب الأوروبية بقيم قومية مختلفة، واشتبكت جيوشها في حرب عالمية ثانية. انتهت الحرب دون أن تؤدي إلى انهيار الدول القومية الكبرى في أوروبا، لكن في مكان آخر من العالم، بدأت تُبرعم الدول القطرية الحديثة بشكلها الحالي، ومنها الدول العربية الحديثة التي بدأت تنال استقلالها تباعاً. عالمياً، تراجعت منظومة القيم القومية، إلى حين، أمام منظومة قيم عالمية كلية جاءت على شكل «ميثاق حقوق الإنسان»، ولم يتم تأسيس هذا الميثاق قانونياً على يد القوميات، إنما على يد الدول بغض النظر عن مدى حضور العنصر القومي في تكوينها وقيمها وسياساتها، وبذلك أصبحت الدولة، بمفهومها الحديث القُطري، هي الجهاز الجديد لإنتاج القيم، وأصبحت قوة الدولة وقدراتها هي التي تُحدّد القيم، وتقول متى تُنتهك وأين تَسقط.

خلف الجهازين السابقين (القومية والدولة) يقبع الدين كأضخم جهاز إنتاج للقيم عرفته البشرية. وبينما تستمدّ الدولة والقومية شرعية إنتاج القيم من البشر نظرياً، تستند الأديان نظرياً على آلهتها لتمُدَّها بالشرعية المطلقة للقيم المُنتَجة. ولذلك كانت قيم الأديان مقدسة، المساس بها أو نكرانها كفر، أو شِركٌ على أقل تقدير. كذلك فإن هذه القيم ليست متشابهة تماماً؛ خذ مثالاً الديانات التوحيدية الثلاث وما فيها من اختلاف وتباين للقيم، رغم إجماعها على (الله/الرب/يهوا) صاحب القيم المطلقة الواحد والوحيد. زِد على ذلك أن المنظومة القيمية للدين لا تنضب ولا تجف، بل تتطور وتتحول مع كل قراءة نقدية للدين، وتُلبِسُ قيمها لبوس الزمن الحاضر، ولنا في الديانات التوحيدية، وتمثّلاتها القيمية وتحورها مع الزمن، خير مثال.

هل القيم الغربية وحدها التي تتهاوى؟

فيما لو أزحنا الكلام السالف وقاربناه من منظومتنا القيمية، باحثين في أصول الثالوث القيمي الإجرائي (القومية، الدولة، الدين) في منطقتنا العربية، سنجد أننا أمام تاريخ طويل متشابك من إنتاج القيم وتغيُّرها وتحوُّلها. مرَّت المنظومة القيمية بمنعرجات القبيلة فالدين والأمة والدولة. وأقصد بالدولة هنا أي تلك التي ظهرت بعد سقوط الإمبراطورية العثمانية وتَشكُّل الدول العربية بشكلها الحالي. أنتجت الدولة القطرية العربية قيمها الخاصة، وكان ذلك في مزاج سياسي وفكري قائم على أربع تيارات سياسية وفكرية، وهي القومي واليساري والليبرالي/العلماني والإسلامي، وكلٌّ من هذه التيارات أنتج قيمه، عبر الدولة في حال وصل إلى سدة الحكم، أو ضدها. بعبارة أخرى، إن ما نسميه اليوم «قيمنا»، هي ليست فقط القيم الدينية الإسلامية، وليست تلك القيم التي أنتجها مفهوم الأمة العربية فقط، حيث شرف الأمة كقيمة عليا، وليست بالطبع قيم الدول الحديثة المنتصرة في حرب عالمية، فدُولنا الحالية خير مثال على فشل مفهوم الدولة القطرية، بل إن قيمنا هي جُبلة أنتجتها كل الأجهزة السابقة، مضافٌ عليها قيم الليبرالية الأوروبية. والغريب في الأمر أن يقتصر حديثنا عن سقوط القيم الغربية فقط، دون الحديث عن الدرك الأسفل الذي وصلت إليه قيمنا.

مع نار فلسطين المشتعلة منذ قرن، ومع هزائم العرب المتتالية، وفشل ثورات الربيع العربي، انهارت تباعاً شبكة عريقة من القيم التي أنتجتها المنطقة العربية. ذابت قيم المروءة، والإغاثة، والشجاعة، والكرم، وهي قيم عربية ضاربة بجذر سحيق أسبق من الدين الإسلامي. كذلك بهتت القيم القبلية كـ الثأر، والذود عن الأرض، وسرديات «لا تُصالح». من جهتها تداعت القيم الإسلامية مع مسألة الأقصى الشائكة، حيث شكَّلَ احتلاله كسراً في ضلع القيمة الكبرى للإسلام، وهي ثنائية الأرض/العِرض كما وصفها فواز طرابلسي في كتابه دم الأخوين. فاحتلال الأقصى، بالمفهوم القيمي الإسلامي، هو انتهاكٌ دائمٌ للقيم العليا الإسلامية. ومن هنا، ومع تداعي جُلّ القيم الإسلامية في فلسطين، وعبرها، برز الجهاد كقيمة إسلامية أخرى، أو أخيرة، تضخّمت حد الانفجار. وقدَّمَ مفهوم الجهاد الإسلامي نفسه على أنه شُرطي القيم الجديد، وكان ـــ على اختلاف راديكالية فصائله ــ يطرح نفسه كعامود ثابت في الإسلام، دوره الحفاظ على قيم الدين الإسلامي من الفناء أو الانتهاك. وفي خضمّ فوضى الجهاديين، وتسييسهم وتطرّف جُلِّهم، استمرت القيم في السقوط والتهاوي دون الوصول إلى قعر.

لكي لا يبقى الكلام السالف إنشاءً خشبياً فارغاً، وَجبَ السؤال عن سبب السقوط، وكيفيته. أمّا كيفية السقوط فواضحة للعيان؛ يُقتل آلاف البشر، من ذات الدين والملة، وتُنتهك مقدسات الدين، ويُسفك «شرف الأمة» لعقود، دون ردّ فعل حقيقي، ما يدل أن القيمة أصبحت مثالاً مُتعالياً لا علاقة له بالواقع. أما عن سبب ذلك، فهو وقوف المنظومة العربية عند حدود قيم الدولة فقط، دون الوقوف عند قيم الأمة أو الدين، ولو أنها بقيت تذكرهما صبحة وعشية، ذلك أنها فعلياً مُلتزمة بقيم الدولة فحسب. هكذا يُجتاح العراق ويقال هذه دولة، وتشتعل النار السورية ويقال سوريا دولة، وهكذا دواليك. إن هذا التحوّل من الأمة والقومية إلى الدولة لم يمرّ بفلسطين، إذ لم نشهد قيام دولة فلسطينية على غرار جيرانها، فبقيت بذلك قضية سياسية عالقة إلى اليوم. عطفاً على ذلك، لم ينشأ لفلسطين قيمٌ خاصةٌ بالدولة، بل ظهرت مجموعة من القيم الخاصة بمقاومة الاحتلال، وبقيت المنظومة القيمية الفلسطينية مرتبطة بالأمة من جهة والدين من جهة. وبقيت بذلك رابطةُ الجميع معها، وربما كان هذا الثقل الشديد لفلسطين، وحكايتها، هو ما دفع بعض الأصوات الفكرية العربية للحديث تجاوز قضية فلسطين، في محاولة تُوحي أنها تريد قلب كل القيم.

قيم جديدة وسجال قديم

إن كل صيرورة القيم الأوروبية، التي تحدثنا عن جوانب منها سالفاً، قامت على شبكة كبيرة من السجال الفكري والسوسيولوجي الممتد من عصر التنوير إلى اليوم، ودائماً ما كانت هناك دعوات فلسفية وتنظيرات سياسية لتجاوز المفاهيم القديمة البالية، والاتجاه نحو مفاهيم وقيم جديدة. في حالتنا أيضاً كان هناك سجال فكري واسع، ودعوات فكرية لقلب قيم ومفاهيم مختلفة. وفي مقاربة لـ«فلسطين» بما هي مصنعٌ هائلٌ لإنتاج القيم في المنطقة، وللسجال الفكري العربي الدائر حولها منذ قرن، نجد اليوم أن هناك من يرى أن فلسطين لم تعد قضية سياسية تحررية، خاصة لأنها ما تزال مِشبَك كل الأنظمة العربية، (ينطبق هذا على الجهات الجهادية أيضاً). وفي ردّ فعل نقدي جذري كما يراه أصحابه، يتم شنّ حرب فكرية على مفهوم القضية بما هي مادة يعتاش عليها الاستبداد من جهة والتطرف من جهة أخرى، ساعين في هذه القراءة إلى تفكيك مفهوم «القضية الفلسطينية» وإعادة بنائه، مع التأكيد في أغلب الأحوال على النية الطيبة للشعب الفلسطيني وحقوقه، وأحياناً مع الاعتراف بإسرائيل كمكون سياسي فاعل ودولة ذات سيادة وقيم. مهمٌ هذا النقد في الحقيقة، وقد يكون ضرورياً في فورة الإلغاء التي نعاصرها، لا سيّما في لحظات اغتراب المثقف العربي عن قيمه. لكن ماذا أنتج هذا النقد منذ 7 أكتوبر؟ أنتجَ خطاباً بلاغياً رافضاً لمفاهيم مثل «الأمة» و«الدين»، جاء في حالات كثيرة محمولاً على نبرة فوقية تفترض الجهالة في الجماهير والنخب على حد سواء، ودون أن يقدم إجابات بديلة تساعد على تجاوز مفهوم «القضية» أو تشرح كيفية القيام بهذا التجاوز، ودون أن يطرح مفهوماً جديداً للحكاية الفلسطينية. لا بل إن بعض هذه الخطابات، وفي طريقها إلى تجاوز مفهوم القضية الفلسطينية، تعمل على تمييع أي تضامن أو حراك داعم لفلسطين، وتعتبره مكروراً أو فارغاً.

تُقدّمُ هذه الخطابات نفسها كخطابات عقلانية مضادّة، إلا أنها كانت صورة معكوسة لما تنتقده، أي الخطاب الداعم لتكريس البناء الحالي لـ«فلسطين» كقضية سياسية وإنسانية عالقة. لكن مهلاً، هل هذه الحالة جديدةٌ على السجال الفكري المُثار بعد الفعل العنيف للمقاومة الفلسطينية؟ بالطبع لا، وفي نظرة لأدبيات الستينيات والسبعينيات العربية، يظهر السجال ذاته وتظهر الخطابات ذاتها، من إدانة للفعل المقاوم (العنيف) من جهة أو تأييد تام لهذا العنف من جهة أخرى. سابقاً، كان ذلك من نصيب اليسار (وديع حداد وخطف الطائرات مثلاً)، وأصبح اليوم من نصيب اليمين (كتائب عز الدين القسام).

«وإذا تَذكَّرنا أن الحروب التي خاضها العرب ’الرسميون‘ ضد إسرائيل منذ نشأتها، لم تُثِر كلها من ردود الفعل في إسرائيل والرأي العام العالمي ما يوازي الردود التي أثارها حادث ميونخ، عرفنا أن ذلك عائدٌ إلى سببين، الأول أن عنف ميونخ ثوري حقاً، والثاني أنه صحيحٌ وفعّالٌ حقاً. وهذا هو المعنى الأعمق لعنف ميونخ: ينقل العرب من اجترار الذات إلى القبض على الموضوع، من الدوار في الداخل إلى مواجهة الخارج. ينقلهم، بكلمة، من تدمير الذات إلى تدمير العدو».

(افتتاحية العدد 22 من مجلة مواقف 20 أيلول/سبتمبر 1972)

كتبَ أدونيس هذا النص، الذي يُطابق حيثيات اليوم، ردّاً على الهجمة النقدية التي قادتها بعض الأقلام العربية على عملية ميونخ التي نفَّذها فدائيون فلسطينيون في ألمانيا، وكان النقد يستند على أنها عملية عنيفة، أصابت مدنيين رياضيين، وتمت في أراض أجنبية، وأثارت الرأي العالمي ضد الفلسطينيين والعرب، بينما رآها أدونيس «مهمَّة إنسانية بامتياز». وبغض النظر عن أدونيس ورأيه، وعن موقفه المضاد للثورات العربية وأثرِ هذا النص عليه، إذ ربما يكون هو «الطعنة القاتلة» في إمكانية فوزه بنوبل، إلا أن نص أدونيس والمواقف التي يردُّ عليها يعكسان المزاج النقدي والفكري لتلك المرحلة وعلاقتها بالمقاومة الفلسطينية، ويشير إلى أننا ما زلنا ندور، فكرياً وسياسياً، في الدوامة ذاتها منذ عقود، وباستخدام الخطابات ذاتها، سواء كانت داعمة (كما هو خطاب أدونيس) أم ناقدة (كما هي خطابات تجاوز القضية). وها نحن نرى اليوم بعض الأقلام، سواء تلك التي نظّرت للربيع العربي أو حتى دعمت «عنفاً ثورياً» في سياقه، أو بالمقابل تلك التي دعمت الأنظمة القائمة، تقرأ 7 أكتوبر بالعيون ذاتها التي قرأت ميونخ، بينما الشارع والشعوب والواقع السياسي ينسلّ منهم، يتجاوزهم، ويتقدم بسرعة وعنف ويُنتج قيمه الخاصة ويُكرِّسها.