في العام 2015، جرفت المياهُ الطفل الكردي ذا السنتين «آلان كردي» ميّتاً إلى أحد شواطئ تركيا، بعد أن غرق في البحر المتوسط أثناء فرار عائلته من سوريا؛ وهذا مصيرٌ تعرّضَ له أكثر من 2000 لاجئ في العام الماضي وحده على حدود أوروبا. لكن صورة ذلك الطفل انتشرت بسرعةٍ رهيبةٍ على الإنترنت وتصدّرت عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم. وغدا موت آلان رمزاً لحركة اللجوء في عام 2015، وأثارَ تعاطفاً، ولو بشكل مؤقت، مع معاناة اللاجئين. لكن لم ينقضِ وقتٌ طويلٌ، حتّى ظهرت تلك الصورة في سياقات جديدة. فعلى سبيل المثال، استخدم حزب DIE PARTEI الألماني، خلال حملته الانتخابية الأخيرة في برلين، فكرةً مستوحاة من هذه الصّورة لأجل مُلصق انتخابي، تظهر فيه صورة «آلان كردي» رفقة شعارٍ مُتسائل: «سائح اجتماعي؟»، في إشارةٍ إلى اتّهام السياسيّ الألمانيّ فريدريش ميرتس للاجئين الأوكرانيين بـ«السياحة الاجتماعية».

لا تُعدّ صورة آلان كردي وما تلا ذلك من إعادة صياغة سياقها إعلامياً حادثةً فريدةً من نوعها. فقد لعب التصوير الفوتوغرافي دوراً أساسياً في الإبلاغ عن الأزمات والحروب لعقود من الزمن، حيث تشهد الصور على مصداقية ما يتمُّ الإبلاغ عنه. وتلعبُ صورة آلان كردي الدور ذاته أيضاً، حيث فرّت عائلته من الحرب في سوريا، وأظهر موتُه ما قد تعنيه هذه الحرب. وقد أدى ظهور وسائل التواصل الاجتماعي وانتشار الهواتف الذكية إلى تغيير تَصوّرنا للحروب بشكل كبير؛ فلا يكتفي الإنترنت بجعلنا حاضرين في الروتين الصباحي للشّخص المؤثّر المفضّل لدينا أو على متنِ رحلةِ صهرنا، بل يُمكّننا أيضاً من أن نشاهد عن كثبٍ، ومن على أريكتنا المريحة، مقتل ديكتاتور مثل القذافي.

وبما أن هذه الوسائل المرئية قد أصبحت اليوم جزءاً لا يتجزأ من التقارير الإخبارية، ينبغي أن نتساءل حول شرعيّة استخدامها: فأين يمكن للصور أن تساعد في معالجة المظالم السياسية، وأين عساها تُساهم في تجريدنا من الإنسانية؟ وهل يمكن أن تكون ثمّة شهوة تلصّص أخلاقيّة «ethical voyeurism»؟ ولماذا يبدو أننا نحزن على بعض الأرواح ونشعر باللامبالاة تجاه أخرى؟

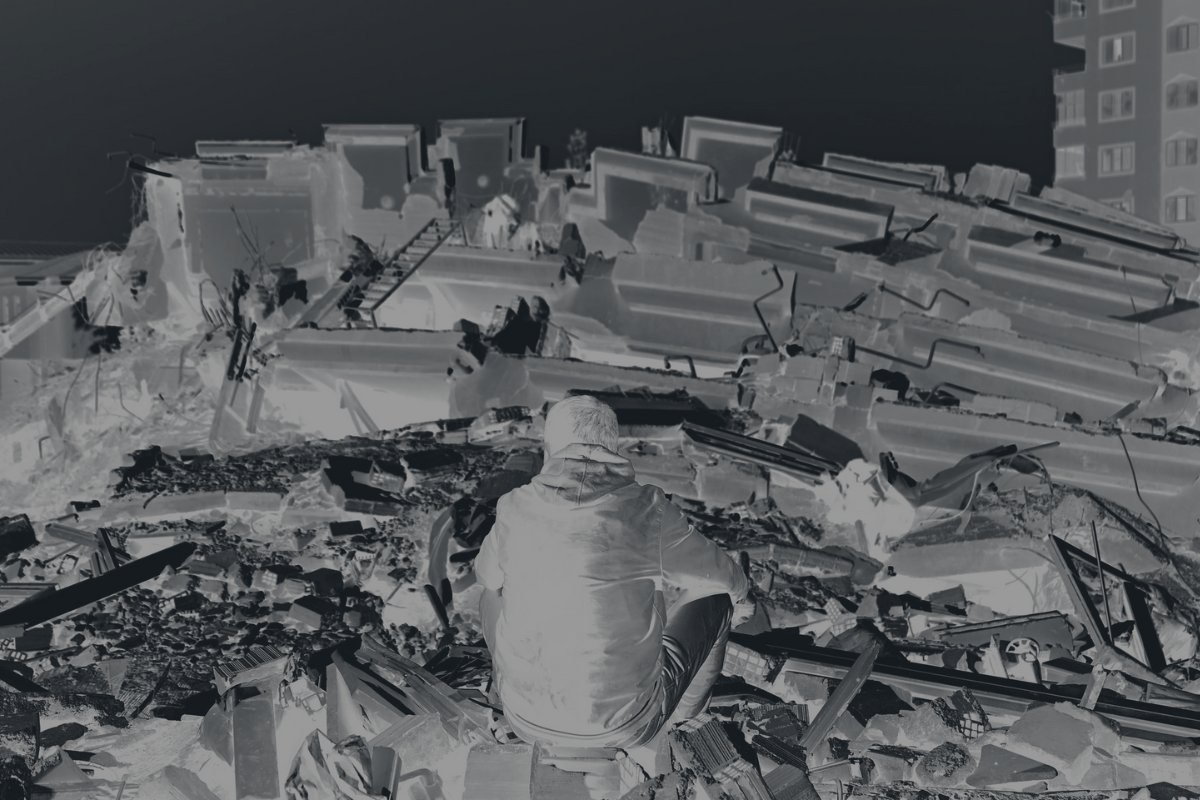

حدود التعاطف

تذكرُ الفيلسوفة الأمريكية جوديث بتلر في كتابها Frames of War: When Is Life Grievable أن استمرار الحرب لم يعد متوقّفاً على المدافع الرشاشة والدبابات والجنود فحسب. فالحرب تشمل أيضاً خطابات السياسيين، وإشعارات الأخبار على هواتفنا المحمولة ولقطات ما يحدث على الأرض، تلك التي نستهلكها مساءً مع نشرات الأخبار. كما تَنسبُ بتلر دوراً فعّالاً لوسائل الإعلام في الحرب، إذ يمكن للكاميرا وإعادة إنتاجها للصُوَر أن تُساهم في إضفاء شرعية على الحرب. ولا تني الجماليات تلعبُ دوراً متزايدَ الأهميّة في هذا السياق: فما هي أفضل وسيلة لإثارة ردة فعل المُشاهد ودَفعِهِ إلى الضغط على المقالة والقيام تاليّاً بالمزيد من النقرات؟ لا شكّ أنّ كلّ زيادةٍ في تأثير الصدمة ستُفضي لنتائج أفضل. وبهذه الطريقة يُصبحُ الموتُ خبراً مُثيراً، فقد نكون غاضبين أو مستائين لفترة وجيزة، لكن هل يمكن لهذا الغضب أن يتطوّر لموقف سياسي حقيقي يخلق تغييراً سياسياً دائماً؟

تُظهر دراسة سويدية مُسهبة سنة 2013 أنه حتى المشاعر القويّة جداً، مثل الغضب لفترة قصيرة، لا تتحوّل إلى شعور بالمسؤولية الأخلاقية. وتُوضحُ الدراسة أن وسائل الإعلام الرئيسية تعتمد بشكل متزايد على لقطات الهواة التي تم تحميلها مسبقاً على الإنترنت. في حين أن مثل هذه المرئيات يمكن أن تُثير إحساساً بالأصالة، إلا أنها نادراً ما تُثير إحساساً حقيقيّاً بالحزن والأسى. وتُشير الدراسة ذاتها إلى أنّه كلّما كانت اللقطات أكثر وحشية، زاد احتمال تحوُّل الإحساس القصير بالإثارة إلى نوع من اللامبالاة.

ذكر أحد الذين تمّ استجوابهم في الدراسة التالي: «إنها تمسّني من الداخل. (…) أشعر بأني لستُ بخير. ولا أريد لذلك أن يقترب مني كثيراً». بينما وصفَ شخص آخر الأمر، بالقول: «تشعُر بأنها قريبةٌ، حين ترى هذه اللقطات. لكنّك في الوقت نفسه تنأى بنفسك عنها، لأن شيئاً كهذا لن يحدث أبداً في السويد».

منذ سنوات عديدة يبحثُ علماءٌ راسخون في الإعلام، من أمثال ليلي شولياراكي، في اختلاف التغطيّة الإعلاميّة في حالة الضحايا البيض وحالة الضحايا الملوّنين. تُظهِرُ دراساتهم أنه في حالة الضحايا البيض غالباً ما يتمّ الالتزام بميثاق الأخلاق الصحفيّة، القائل بعدم إظهار الجثث. وثمّة، في هذا السياق، مقارنةٌ تُبيّن اختلاف التغطيّة الإعلاميّة هذا: حادثة مقتل البريطاني آلان هاينينغ عام 2014 من قبلِ داعش، وهجوم الغوطة سنة 2013؛ حيث اتّفقت جميع المؤسسات الإعلامية الكبرى على عدمِ عرضِ لقطات مقتل هاينينغ؛ لكن، وقبل ذلك بأقل من عامٍ، كانت هناك واحدة من أكثر هجمات الغاز السّام تدميراً في الغوطة المجاورة لدمشق، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1300 مدني، لتمتلئ حينها وسائل الإعلام بصور الأطفال والبالغين القتلى، التي كانت جثثهم تظهر، في الغالب، مصطفةً على الأرضِ بجانب بعضها البعض. وقد أحدثت هذه الصور اضطراباً سياسيّاً قصيراً، لكنّها سرعان ما نُسيت؛ إذ لن يمضي وقتٌ طويلٌ حتّى يحلّ الحدثُ المُرعِبُ التالي.

التسلسل الهرمي للحزن

رغم ذلك، ليس من الممكن دوماً تبيان مثل هذه التفرقة في التغطية الإعلاميّة لحرب أوكرانيا. فقد نُشِرت في سياق هذا الصراع صورٌ وحشية بلا تَوقُّف، كما كان الحال، مثلاً، بعد الهجوم على بوتشا. إلا أنّ نقاشاً دارَ بعد ذلك في العديد من الصحف الكبرى حول أخلاقيّة هذا النّشر، وفي معظم الحالات تمّت المُحاججة ضدّ إعادةِ نشرها. بينما لم يحدث حتّى الآن أيُّ نقاشٌ مُشابه على نطاقٍ واسعٍ فيما يخصّ الصراع في أفغانستان أو سوريا. إذن، وكما تشير الدراسة أعلاه، يؤدّي عرض الجثث إلى نزعِ الإنسانية وبالتالي تطبيع الموت. فمتى إذن نعتبر حياةً ما تستحق أن نحزن من أجلها؟

تُشير بتلر، بشكل ضمني، إلى أن حياة البشر السّاكنين في مناطق الحروبِ لا تبدو بالنسبة لنا جديرةً بالحزن. فهذه المناطق تكون، في نظرنا، مُدمّرةً فعليّاً ومهزومة بكلّ الأحوال، لذا فإن كل من يسكن في هذه المناطق مفقودٌ سلفاً وليس بحاجة لأن نحزن عليه. ومن شأن اختلاف التأمُّل الأخلاقي لوسائل الإعلام فيما يخصّ الصراع في أوكرانيا من جهة، وصراعات الشرق الأوسط من جهة أخرى، أن يدعم فرضية بتلر الآنفة. وما قاله شارلي داغاتا مراسل شبكة سي بي إس ليس إلا جزءاً من سلسلة تصريحات صحفيّة مُشابهة: «مع احترامي، لكن هذا المكان ليس العراق أو أفغانستان، حيث الصراعات مستعرة منذ عقود. هذه مدينة متحضّرة نسبياً، مدينة أوروبيّة نسبياً، (…) حيث لا تتوقّع أو تأمل حدوث شيء كهذا فيها».

السيل المتواصل لصور الحروب والقتلى والجثث الملفوفة بالأقمشة أو المُلقاة في الشوارع يُعوِّدنا على تَصوُّر أن هذه هي، ببساطة، طبيعة الحياة الموجودة هناك. كما أن إضفاء الإثارة على الأحداث يؤدّي، في الوقت عينه، إلى تطبيعها، وعندما يكون شيء ما طبيعيّاً، يصعب الشعور بالغضب حياله. وبالتالي فإنّ صورة جسدٍ مُدمَّرٍ في نشرة الأخبار لا تكون سوى شيء يتمّ عرضه بوتيرة متواصلة وبجميع الأحوال. بِذا يغدو الموت أمراً بديهيّاً هناك، بقدر ما هو بديهيُّ، في جهتنا من الكرة الأرضية، أنّ كلَّ شيء يُجرى لأجل عيش حياةٍ جيّدة وصحيّة. إذن، والحال هذه، تقوم صور الضحايا تماماً بعكس ما يُفتَرض أن تفعله؛ فبدل أن تقرَّبنا من المعاناة، تنزعُ عنها الإنسانيّة، لينشأ بذلك تسلسل هرمي للحزن، إذ يتمّ الاعتراف بحياةٍ ما تبعاً لموقعها الجغرافي.

الحرب بالكاميرا؟

لكن ذلك كلّه لا يعني، بحال، أن الغضب أو السخط الذي قد نشعر به ليس أصيلاً، أو أننا نحسب، عن وعي، بأن حياتنا أكثر قيمة. على العكس، تحاول بتلر تسليط الضوء على البنى السياسية – العنصرية المُتأصّلة، التي تجعلنا ننأى بأنفسنا عمّا يحدث وتمنعنا من الشعور بحزنٍ حقيقيّ. كما أنها تناشد قدرتنا على التفكير وتدعونا إلى عدم اعتبار المواقف السياسية الرائجة والمعتقدات الكامنة خلفها حقائق مُعطاة؛ إنها تريد تذكيرنا بأن الحروب لا تحتاج فقط إلى أسلحةٍ، بل تحتاج إلى كاميرا أيضاً.

وليس ثمّة جدالٌ حول القدرة المَهولة التي تتمتّعُ بها الصور ومقاطع الفيديو في التعبئة السياسية. ولهذا السبب بالضبط، لا تعني الانتقادات المُوجَّهة للتقارير الإخباريّة أنّه علينا غضّ الطرف؛ فمن شأن الصور ومقاطع الفيديو أن تُذكّرنا بواجبنا في عدم النسيان واستمرار التحقُّق. وعندما نرى صورة كصورة آلان كردي، لا سيّما حين يتمّ استغلالها في سياقات جديدة تماماً، كما في حالة المُلصق الانتخابي، فعلينا أن نفكّر مليّاً فيما يمكن أن يعنيه هذا التحوير السياقي بالنسبة للضحايا.

بين الصدمة والفعل

في كتابِها حول التصوير الفوتوغرافي تقولُ سوزان سونتاج: «لندَع الصور المروّعة تُلاحقنا»؛ وقد أصابت بذلك جوهر المسألة. إذ يجب ألّا نُعرِضَ عنها بالفعل، سواءً بدافع اللامبالاة أو بسبب الصدمة. وبدلاً من ذلك، يجب أن نحرص على طرح الأسئلة ذاتها مراراً وتكراراً؛ من هم هؤلاء الأشخاص؟ كيف أمكنَ لذلك أن يحدث؟ ما هو دور حكومتنا في هذه النزاعات؟ وماذا يمكننا فعله؟

كمُستهلكين لهذه الصور، لدينا فرصة لإيلاءِ الضحايا الاهتمام والحزن الذي يستحقونه. حتى لو رغبَ المرءُ، في الواقع، أن ينسحب نحو اللامبالاة، يمكنه رغم ذلك أن يقرّر، وبصورةٍ فاعلة، إعطاء مساحة لمشاعره وتعاطفه. إذ يمكن لهذه المشاعر الحقيقية العميقة أن تغدو نشاطاً سياسيّاً. ومن شأن ذلك تحفيز الناس على الخروج إلى الشوارع بالضدّ من الحرب وتورّط حكوماتهم، تماماً مثلما حدث إثر نشر صورة «فتاة النابالم»، التي أثارت احتجاجات سياسية ضخمة في الولايات المتحدة ضدّ الحرب في فيتنام.

أمّا بالنسبة لوسائل الإعلام، فينبغي أن تتعامل بمسؤولية مع عذابات الحروب، وألا تُطارد المزيد من نقرات المُشاهدة، لأنّ عرض ضحايا الحرب هو قرارٌ سياسيٌّ دوماً، وكثيراً ما تنوفُ نتائجه السلبية على نتائجه الإيجابيّة.