عندما وصل أبو مصعب الزرقاوي إلى أفغانستان في عام 1999 كان تنظيم القاعدة يُعيد ترتيب أوراقه، وكان قد لاحظ أنه لا يملك أنصاراً كثيرين في فلسطين والأردن وعموم بلاد الشام.

كان قدوم الزرقاوي (أحمد فضيل الخلايلة)، ورفيقيه خالد العاروري (أبو القسام) وعبد الهادي دغلس (أبو عبيدة)، إلى قندهار فرصة لتلافي هذا النقص، لولا أن مُحصّلة الرأي عنهم في أجواء القاعدة كانت أن أبا مصعب لديه آراء متشددة في بعض القضايا، وقد وافق شيخا التنظيم؛ أسامة بن لادن وأيمن الظواهري على هذا التقييم. لكن سيف العدل (محمد مكاوي)، رئيس اللجنة الأمنية في التنظيم، كان له رأي آخر، فالنقاط الخلافية مع أبي مصعب ليست جديدة، وليس من الحكمة «تركُ التعاطي مع كل أخ أو مجموعة قد نختلف معها على جزئيات محدودة أو تفاصيل صغيرة».شهادة سيف العدل موجودة في كتاب: الزرقاوي: الجيل الثاني للقاعدة، فؤاد حسين، بيروت: دار الخيال، 2005

طلبَ الضابط المصري القديم (مكاوي) التفويضَ بالتعامل مع هذه الحالات، مع توفير ما يلزم لذلك. وحين التقى مع أبي مصعب مجدداً عرض عليه مشروعاً كبيراً يستند إلى ضرورة إنشاء معسكر للتدريب، يُشرف عليه أبو مصعب، ويهدف إلى استقطاب مقاتلين من الأردن وفلسطين وسوريا ولبنان والعراق وتركيا، لأهمية هذه المناطق بالنسبة للتنظيم.

وبالنظر إلى مسائل الخلاف، لم تطلب القاعدة من أبى مصعب ومن سيكونون معهُ بيعةً كاملة، بل تنسيقاً وتعاوناً لخدمة الأهداف المشتركة من باب التكامل المرحلي، وربما التطابق في المستقبل القريب. وتكفَّل التنظيم بتأمين المتطلبات المادية، وتقديم التدريب المتخصص لأي فرد أو مجموعة متميزة من طرفه، والتنسيق مع حركة طالبان لتجنب أي إعاقات شكلية، وإنشاء محطتين سريّتين في طهران ومشهَد في إيران لتسهيل عبور المتطوعين دخولاً وخروجاً، من وإلى مدينة هيرات في أفغانستان، حيث أُنشئ المعسكر.

قبل أن ينطلق المشروع انضم إليه متطوعان سوريان، وفي الزيارة الدورية التالية بعد شهر لاحظ سيف العدل أن الطعام الذي قُدِّمَ لهم غلب عليه «الطابع الشامي»، ولمّا استفسر عن الأمر قيل له إن عائلتين سوريتين، أصلهما من حلب، من الذين كانوا يقيمون في تركيا، وصلتا إلى هيرات قبل أيام، وهم الذين قاموا بإعداد الطعام. تكوّنت العائلتان من ثلاثة عشر فرداً، وهم رب الأسرة وثلاثة شباب فوق سن السادسة عشر، وامرأتان، وست فتيات، ما يعني أن عدد العرب في هيرات أصبح 18 شخصاً. كان هذا الخبر مفرحاً جداً بالنسبة له لأنه يعني أن الفكرة قد بدأت تأخذُ طريقها إلى النجاح، لا سيّما عندما وجد أن أبا مصعب، وبالتعاون مع الإخوة السوريين، قد أعدوا برنامجاً عسكرياً وثقافياً تعبوياً.

ولما جاء الموعد الشهري التالي كان العدد قد أصبح 42 فرداً بين رجل وامرأة وطفل، من ضمنهم عائلة أبو مصعب ورفيقيه، وثلاث عائلات سورية جديدة، إحداها قدمت من أوروبا. وبدأ أبو مصعب يُبشّر بأنهم بدأوا ببناء «مجتمع إسلامي مُصغّر»، وأن هناك أردنيين وفلسطينيين سوف يَصِلون قريباً.

بين السوريين، برز أبو الغادية (سليمان خالد درويش) الذي يصفُه سيف العدل بأنه «يمتلك خبرات واسعة جداً، ويتقن عدة لغات منها الإنجليزية والتركية والقليل من الكردية». مضيفاً أن السوريين الذين تعرّفَ عليهم «كانوا من أروع وأخلص الإخوة الذين عرفتهم في حياتي»، فقد كان للمعاناة التي مروا بها، وما زالوا يعيشونها، دوراً كبيراً في تشكيل شخصياتهم، فهم مؤدبون ومطواعون لقادتهم، لديهم دوافعُ للتعلم وكسب الخبرة النظرية والعملية.

أخذ مشروع أبو مصعب يتقدم من ناحية أعداد الذين تقاطروا للحاق به في هيرات، وتنوع جنسياتهم؛ فأصبح لديه سوريون وأردنيون وفلسطينيون وبعض اللبنانيين والعراقيين. وبعد سنتين بدأ يفكر في إرسال الذين يثق بهم إلى خارج أفغانستان للعمل على التجنيد وجمع الأموال. وكانت البداية باتجاه تركيا وألمانيا، لأن السوريين الذين كانوا قد التحقوا به كانت لهم امتدادات في هاتين الدولتين.

لكن كل شيء انتهى عندما هاجمت القاعدةُ أميركا في 11 أيلول (سبتمبر) 2001 وبدأ الغزو الأميركي لأفغانستان قبل نهاية ذلك العام. وفضلاً عن القصف الجوي، كان على مجموعة أبي مصعب، التي وصلت الآن إلى 80 رجلاً وعائلاتهم، أن تصد الهجوم البرّي الذي أسهمت فيه قواتٌ من الشيعة في المنطقة. حاصرت حوالي 25 مقاتلاً من مجموعته بينهم أبو الغادية، لم يمكن إنقاذهم إلا بهجوم مستميت. وقبل الخروج من هيرات قصفت طائرة أميركية البيت الذي كان فيه أبو مصعب وبعض رفاقه، ما أسفر عن انهيار سقف المنزل، وأصيب أبو مصعب بكسور في أضلاع صدره وبعض الرضوض.

أخذ أبو مصعب ورفاقه يستعدون للخروج من هيرات والوصول إلى إيران ثم الذهاب إلى العراق، فهم بسحَنهم ولهجاتهم يستطيعون الانخراط والاندماج في الواقع العراقي بسهولة. وقد كانت توقعات القاعدة تُشير إلى أن الأميركان لا بدًّ من أن يغزوا العراق عاجلاً أم آجلاً، وأن هذا الغزو سيهدُف إلى إسقاط النظام، فلا بد للجهاديين من أن يلعبوا دوراً مهماً في المواجهة، فهذه «فرصتنا التاريخية التي قد نستطيع من خلالها إقامة دولة الإسلام»، على حد تعبير سيف العدل الذي ودّع أبا مصعب للمرة الأخيرة بعد أن لاحظ بُعداً جديداً أُضيف إلى شخصيته، كان يتركّز على «ضرورة الاقتصاص من الأميركان»، ونستطيع أن نُضيف هنا «الشيعة».

لم تكن مرحلة كُمون المجموعة في العراق سهلة، فقد كانت هدفاً لمخابرات صدام حسين التي ما زالت قوية، ولأجهزة المخابرات العالمية لتُثبت وجود صلة بين نظامه وبين القاعدة. فضلاً عن أن هدفها لم يكن واضحاً تماماً، فعمدت إلى التوسع حيث استطاعت، وتنقَّل أبو مصعب بين العراق والأردن وسوريا التي عاد أبو الغادية للإقامة فيها لأهداف تنظيمية، بعد أن «اتفقا على إحياء الجهاد في بلاد الشام». تعالت أصوات الحرب الأميركية القادمة على العراق، فجرى التركيزُ عليه واعتبارُ سوريا «أرض نُصرة وعبور».

بالنسبة للنظام السوري، لم يكُن هناك اعتبارٌ أنسب من هذا. فقد كان من الشائع القول إن القوات الأميركية ستعبر الحدود، على الأرجح، بعد إنهاء مهمتها في العراق، وستكمل الطريق إلى دمشق. ولإعاقة ذلك، استنفرت الأجهزة السياسية والإعلامية والدينية للنظام لتحفيز مشاعر الجمهور ودفعه إلى التطوع للقتال في البلد العربي والمسلم الجار. وكانت تلك فرصة غير مسبوقة للسوريين للتعبير عن ميول عاطفية عريضة باتجاه العراق، والاستجابة للنداء. وإذا كان من الشائع الآن النظرُ إلى تلك الهَبّة على أنها سلفية جهادية، فربّما أنها لم تَبدُ كذلك في وقتها، بل كانت مزيجاً شعبوياً من المشاعر العروبية والدينية والنخوجيّة والصدّامية، وإن لم تَخلُ جموع المتطوعين من أشخاص تأثروا بالتيار الجهادي، لا سيّما بعد أحداث 11 أيلول التي أطلقت الإعجاب به في سوريا بعد أن كان من أبرز المُحرّمات السياسية الإسلامية. وهكذا أصبحت سوريا مورداً لآلاف المتطوعين المحليين الذين كان يجري نقلهم وعبورهم الحدود بشكل معلن، بالإضافة إلى آلاف سواهم من الذين أخذوا يتوافدون من دول الخليج وبلدان عربية وإسلامية مختلفة، كانوا يتمتّعون بطابع إيديولوجي أوضح، ورغم ذلك فإن أجهزة الإعلام العراقية أبرزتهم بملابسهم شبه الأفغانية، استكمالاً لتحولات دينية كانت تتغلغل في النظام العام للبلد الذي أخذ يغادر علمانيته الصارمة بالتدريج.دولة الخلافة التقدم إلى الماضي، فالح عبد الجبار، الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2017، ص 116 وما بعدها.

كان السوريون أبرز المتطوعين الأجانب في العراق في المرحلة الأولى، وكذلك كانوا الأسرع عودة بعد السقوط السريع للنظام في 9 نيسان (أبريل) 2003، و«تبخُّر» القوات العسكرية العراقية بعد أن درّبت المتطوعين السوريين وسلَّحتهم على عجل ثم تركتهم لمصير مجهول، خاصة مع اكتشافهم أن قطاعاً واسعاً من العراقيين أنفسهم لم يرحب بالمقاومة.

لم تكن المدة القصيرة التي قضاها أوائل المتطوعين هؤلاء كافية لأي تعبئة إيديولوجية أو إعداد عسكري ذي بال. ولم يحصدوا من تجربتهم سوى الخيبة، بخلاف من كانوا أكثر صبراً أو تطوعوا في وقت لاحق في المجموعات الناشئة التي أخذت تتشكل لمحاربة الأميركان، وضمت خليطاً من بقايا البعثيين والقوات المسلحة المختلفة والتنظيمات الإسلامية بتدرجاتها العديدة، وبرزت منها جماعة «التوحيد والجهاد» التي أسسها الزرقاوي في أيلول 2003 وأخذت عملياتُها تتصاعد وتزداد شراسة حتى بايعت تنظيمَ القاعدة وصارت فرعه في بلاد الرافدين في تشرين الأول (أكتوبر) 2004. وبرز منها في هذه الفترة السوري ميسرة الغريب (وائل حلواني) عضو اللجنة الشرعية للتنظيم، فيما استمر أبو الغادية بتنظيم وترتيب الجناح داخل سوريا ليكون داعماً للجهاديين في العراق دون استفزاز السلطات المحلية.

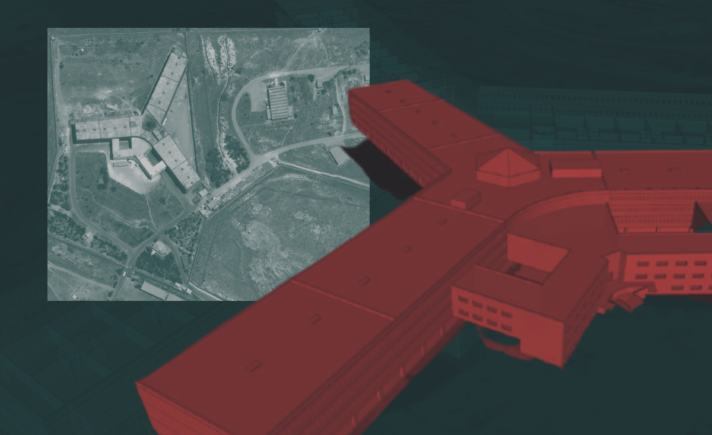

خلال السنوات 2003-2005 نشأت في سوريا مجموعات جهادية صغرى عديدة، سواء من العائدين من القتال في العراق أو من داعميهم. ومع تضييق النظام السوري على حركة عبور الحدود بدأت بعض هذه المجموعات بالتفكير في العمل الداخلي، على غير رغبةِ التنظيم في العراق الذي أراد المحافظة على هذا الشريان مهما يكن. وأخذت أجهزة الإعلام الرسمية السورية تنقل أخبار عمليات سيئة الإعداد اشتبكت فيها مجموعات جهادية محدودة مع أجهزة الأمن. وفي حين تم التشكيك في هذه الأخبار على نطاق واسع ومن قبل المعارضة السورية المكرسة شبه العلنية؛ كان من يُلقى عليهم القبض في هذه العمليات يُودَعون في سجن صيدنايا، الذي شهد احتجاز مئات من السلفيين الجهاديين في ذروة عامي 2005-2006 نتيجة القيام بعمليات مسلحة في الداخل السوري أو الإعداد لها أو الارتباط التنظيمي بالقاعدة عبر العراق. اختلط الخط اللوجستي الداعم للعراق مع خط العمل الداخلي، ولم يعد الفرز بينهما سهلاً.

كانت السنوات التي مرّت قد تكفّلت بانخراط المتطوعين السوريين الموجودين في العراق بالسلفية الجهادية بشكل عضوي، ودخولهم معها في تأسيس «دولة العراق الإسلامية» في عام 2006. قُتل الكثيرون منهم في عملياتها التي تراجعت أمام «الصحوات»، فيما سُجن عدد آخر ممّن سيكون لهم مستقبل؛ كأبي محمد الجولاني (أحمد الشرع) وأبي محمد العدناني (طه فلاحة).

حين خرج الجولاني من السجن العراقي كانت الثورة السورية قد بدأت للتو، وكانت «دولة العراق الإسلامية» تفكر في التمدد إلى هناك لتستعيد بعض حيويتها التي حوصرت بشدة في السنوات الأخيرة. ونتيجة مقترح مُطوَّل أعدّه الجولاني، وحصوله على دعم بعض القيادات، جرى تكليفه بتنفيذ هذا المشروع وعبور الحدود السورية في آب (أغسطس) 2011 بصحبة عدد من المكلّفين، وأكثرهم عراقيون، وتمويل مالي شهري.

يُفصِحُ الاسم الطويل الذي اقترحه الجولاني لتنظيمه عن بعض نواياه. اشتهر باختصار «جبهة النصرة» إلا أن اسمه الورقي؛ «جبهة النصرة لأهل الشام من مجاهدي الشام في ساحات الجهاد»، يوحي بالطبيعة السورية التي أرادها للتنظيم، وذلك لأن التجربة العراقية كانت قد اتّسمت بعدد من الخصوصيات التي لم تكن محلَّ ارتياح تام في أجواء السلفية الجهادية. ومن أبرزها ما يلي:

أولاًـ الدموية المُفرطة: التي افتتحها الزرقاوي الذي عُرف بلقب «الذبّاح» بعد المقاطع التي ظهر فيها يقتل بعض خصومه الأجانب بالسكين. وقد تعززت الدموية بعد «عرقنة» التنظيم إثر مقتل الزرقاوي وفي أيامه الأخيرة، ودخول عدد من الضباط السابقين في الجيش والأمن.

ثانياً- الطائفية: التي وَسَمت الكثير من عملياته ضد «الرافضة» (الشيعة)، والتي كانت موضوع تساؤلات عديدة عن شرعيتها الدينية وجدواها السياسية في المراسلات التي كانت تجري بين تنظيم القاعدة الأم وفرعه العراقي، كما كشفت وثائق «أبوت آباد» التي عُثر عليها في كمبيوتر بن لادن عند مقتله في أيار (مايو) 2011.

ورغم تحفظات البعض، تعزَّزَ هذان العاملان في الوضع السوري مع المسار الذي أخذه الصراع هناك لجهة الطائفية التي برزت على شكل نزاع «نصيري» (علوي) – سنّي، ودعم خارجي إيراني ومن الميليشيات الشيعية.

في البداية أخفت جبهة النصرة ارتباطها بدولة العراق. ومع تَحوُّل الاحتجاجات السورية إلى مسلحة أخذ هذا التنظيم الجهادي المنضبط يحتل مكانة متميزة بين المقاتلين، ويحظى بتأييد شعبي. في الوقت نفسه، كانت قيادته في العراق تشعر بقلق متزايد من الأخبار عن نزعته الاستقلالية. استعان أبو بكر البغدادي، أمير دولة العراق الإسلامية، بعدد من الموثوقين لتقييم الوضع. منهم أبو محمد العدناني، أحد السوريين القلائل المتبقين في الجماعة، والذي يُنسب إليه تنافسٌ شخصي مع الجولاني. سافر العدناني إلى سوريا حيث أبدى له الجولاني ترحيباً كاذباً وعيّنه مسؤولاً عن المنطقة الشمالية لمدة قصيرة، ثم نائباً له. لكن هذه المناصب كانت دون صلاحيات فعلية وأثارت حنق العدناني الذي كتب تقييماً طويلاً رَفَعه لقيادة «الدولة» وإمارة تنظيم القاعدة، اتهم فيه الجولاني بأنه «يحب الرياسة والجاه»، مشككاً في أهليته الإيديولوجية لوجود «بعض الملاحظات على منهجيته»، والعسكرية لأنه «لم يشترك في أية عملية أو غزوة، ولم يدخل أي معسكر» في السابق حيث «عمل جندياً في مفرزة العبوات وأسره الأميركان بعد أشهر قليلة». كان من الواضح أن عدداً من قيادات «الدولة» بات يرى أن العدناني أكثر أهلية للمهمة السورية، فقد كان من بين خمسة وثلاثين شخصاً بايعوا أبا مصعب الزرقاوي في سوريا في بداية عام 2000، و«انطلقوا بالإعداد لبدء قتال النظام النصيري آنذاك، قبل دخول الأميركان العراق، فلما حصل الاحتلال الأمريكي للعراق شد رحاله إليها». وقد شارك في معركة الفلوجة الثانية وكان، مع أبي الغادية والقليلين، من آخر المنسحبين منها.اللفظ الساني في ترجمة العدناني، أبو سفيان تركي بن مبارك البنعلي، نسخة إلكترونية، 2014.

في نيسان (أبريل) 2013 ضاق أبو بكر البغدادي بمراوغات موفدهُ السوري، فقرر كشف الغطاء عن الصلات التنظيمية معلناً ضم الأراضي السورية إلى سلطته في ما أسماه «الدولة الإسلامية في العراق والشام»، فسارع الجولاني إلى مبايعة أمير تنظيم القاعدة في أفغانستان مباشرة. ورغم قبول الظواهري البيعة وأَمرِهِ الجماعة العراقية بالعودة إلى ما وراء الحدود المعروفة، إلا أن ذلك لم يلقَ لديها قبولاً. اشتعلت معارك طاحنة بين التنظيمين الذين استقطب أحدهما (داعش) كتلة وازنة من العراقيين والمهاجرين العرب والأجانب، والتفَّ سوريون حول الثاني. صعدت داعش بشكل صاروخي، كما هو معروف، ثم أخذت بالتراجع تحت ضربات التحالف الدولي وأنصاره على الأرض، حتى فقدت آخر معاقلها في بلدة الباغوز بريف دير الزور في آذار (مارس) 2019. أما الجماعة الجولانية فقد فكّت ارتباطها بتنظيم القاعدة عندما شعرت بانتفاء الحاجة إليه، وتحولت إلى «جبهة فتح الشام» ثم دخلت في اندماج فصائلي شكلي باسم «هيئة تحرير الشام» التي تنفردُ الآن بالسيطرة على إدلب وتطرح نفسها كنمط من «الجهادية المحلية».