ستيكس (Styx)، ويسمى أيضاً هادس، هو نهر في العالم السفلي، وآخرُ نقطة تَوَاصُل مع عالم الأحياء، والذي تقصده أرواح من رحلوا عن العالم للصعود على متن قارب يقوده خارون؛ يأخذهم في رحلتهم إلى مكان إقامتهم الأخير، بحسب الأسطورة اليونانية.

الكتابة عن الآخرين، الغائبين منهم على وجه الخصوص، تجربة محفوفة بالأهوال: كيف يتجنّب المرء مثلاً، كبداية، الفخَّ الكلاسيكي؛ أن ينتهي وهو يكتب عن ذاته في ظلّ من يستذكرهم، مثل لحظة الخسارة في لعبة الأفعى التي تعضّ ذيلها، والتحديق في صور قسم «خداع البصر» من كتب الفيزياء المُسليّة، حيث ينتهي الأمر بك دائماً عالقاً في نقطة ملتوية وأبعاد مشوّشة. كذلك، ومع كل محاولات الوصول إلى نسخةٍ لائقة متحفظة أخيرة من النص، هناك أيضاً فخُّ أن تَشِفّ هذه الورقة الأخيرة سكيتشات الطبقة الأصلية الكاشفة، ما يحقُّ للمرء وما لا يحقُّ له قوله بالنيابة عن الغائبين، فرأسُ القلمِ المُدبّب يضغط على الورقة أكثر في لحظات تدوين ما هو جارح، تاركاً الأثر الأوضح.

لكن أليس ذلك واقع الأشياء؟ وهل يمكن أن توجد أي علاقة مع الآخرين، دون أن تكون أنفسنا هذه الذي نحاول كبحَ ظهورها في صُوَرِهم جزءاً منها؟ سواء كان الآخرون شخصاً نكرهه أو نحبه أو الاثنين معاً، أو شخصاً أصبح فجأة يُسمّى «المأسوف على شبابه»، والذي كَتبتُ هذه الأسطر تحية له في المقام الأول، ومن ثمّ اختلطت فيها أيضاً، كما علاقات الصداقة الإنسانية المعقدة، ظلالٌ من اللوم والسخرية والأنانية والأخطاء المحتملة والتوق للغفران والتعامل مع الفَقد، ساعية مع ذلك لإيجاد مساحة من الرحمة واللطف فيما تبقى، أكثر من كونها تطلبُ العزاء.

كذلك، ليست هذه المرة الأولى التي تختلط فيها أوراق قصص من حياتك مع أوراقي، ولا هي أول مرة تنتهي بها نائماً في الطريق إثر سوء تقدير أو قرار عنيد.

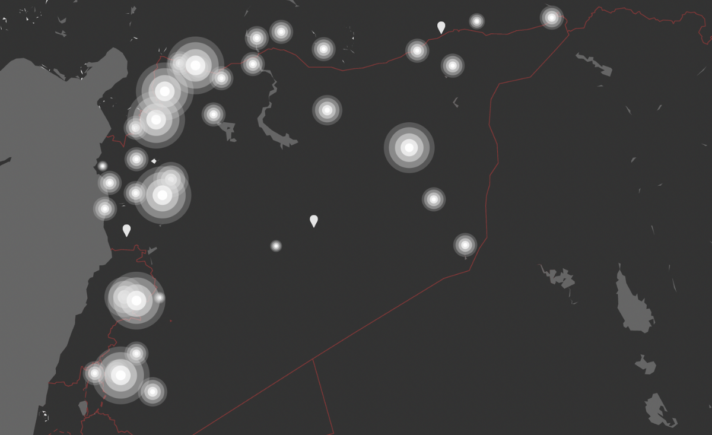

يوماً ما، قبل كل ذلك، هبطنا في مطار أثينا. على اللافتة في المطار كُتِبَت كلمة إكسودُس (Exodus). ابتهجتُ لمعرفة أنها كلمة معاصرة، على الرغم من أنه أقلُّ الأسفارسفر الخروج (The book of Exodus). متعة في القراءة. قلتُ لك إنني أستطيع تَعلُّمَ اليونانية بسهولة إن كان فيها المزيد من هذه الاحتمالات، كوننا كنا قد اتفقنا أن نأتي كثيراً إلى هنا، لنقضي عزلة نحتمي فيها من أطوار تَرَاجُع عطارد المتكررة كل بضعة أشهر. تخلّفتُ حينها عن طلعة الأكروبول لشدة الحر، اتفقنا أن نعود مرة أخرى في الشتاء وحينها سنذهب معاً.

الآن، تزوغ عيناي من تأمل لافتة (Exit) المُضاءة بنور خافت في الطائرة المظلمة التي توشك على الإقلاع إلى عَمّان. المُضيفُ ينقل بلغة الإشارة إرشادات السلامة في حالات الطوارئ، مُرافِقاً للتعليق الصوتي.

«في بعض الحالات، طريق الخروج الأقرب قد يكون خلفك»؛ تقول التوصيات.

ولكن السلامة أمرٌ نسبي، أليس كذلك؟ إذ قد تهوي اللحظة بثقلها عليك وأنت تلتفتُ إلى الخلف بحثاً عن منفذ الخروج الأقرب، أو استجابةً لرغبة لحظية بتفقُّد صديق يجلس في مقعد خلفك في أمسية ما.

لم يتغير الكثير…

انقضى الشتاء، وأول ربيع، وأتى أول صيف، لا زلتُ أجوبُ طرقات حَيّي، حيّكَ نفسه، بقدمين باردتين، وقد اضطررتُ للتخلي عن لبس معطفك الكبير عليَّ مع حلول الصيف. أعطيتني إياه على باب البيرغهاين ليبدو مَظهري أكثر مُلائمة ويسمحوا لي بالدخول. نجحَ ذلك يومها.

لم يتغير الكثير على مستوى الحياة اليومية التي تسير باعتيادية مريبة، لكن بضعةً منّا عرَفوا، منذ تلك الليلة نفسها، 14 شباط 2023، أن حياتنا لن تكون هي نفسها أبداً من بعد ذلك.

صور تلك الليلة حاضرة، كوَمضات مفاجئة في قلب النهار أحياناً، وبشكل شريط مَشاهِدَ متتابعة في أحيان أخرى. فوضى الاتصالات والأسئلة وعدم اليقين في البداية بشأن ما حدث، تجمُّعٌ عشوائي في الشارع، تحت شُقّتك، لم يكن أحد قد ذرفَ دمعة واحدة. البعض حاول إلقاء نكات متوترة.

أصرّيتُ أنني أستطيع قضاء الليلة وحدي في المنزل. أوصلني صديقان إلى هناك.

أغرقتُ انتباهي بسيل عشوائي من مقاطع الفيديو القصيرة حتى تلاشت آخر ذرة صحو من رأسي.

استيقظتُ في الخامسة فجراً.

استيقظتُ في السابعة صباحاً.

استيقظتُ آخر مرة في التاسعة.

الاتصالات والرسائل مستمرة. فتحتُ النافذة المُطلّة على الشارع في أول صباح بعد ما حدث، بين سرب حمام المدينة الاعتيادي على الرصيف ميّزتُ لأول مرة طائر العقعق، يتنطط بخفّة على الرصيف.

شرعتُ بتوضيب المنزل لاستقبال زوار مُحتملين، «مُعزّين». جهدتُ أن يكون البيت في حالٍ لائقة بالذكرى، على سوية ما كنتَ تُوّفره لضيوفك كمضيف بالغ الأناقة.

سنتعلّم بعد ذلك بالتدريج معنى فقدان صديق، وبهذه القسوة. سنتعلّمُ أن ذلك لا يعني بالضرورة أن ينهار المرء، وأن يتحول إلى حطام بشكل فوري وظاهر. إنما هناك فرصةٌ كبيرة أن تُضيف تجاربُ كهذه إلى سيرورة تحوُّله إلى كائن مرير وكاره مع الوقت، سنتعلّم أن أحداثاً كهذه لا تُعلُّمنا العِبَر، فلا تظنّ أننا أصبحنا أشخاصاً أفضل أو أكثر رأفة ببعضنا في غيابك، ولتطمئن روحكَ عاشقةُ الدراما، فالمشاكل والمناكفات التي (كنتَ) تهوى معرفة أخبارها مستمرة ومزدهرة. ولكن ذلك لا يعنيك الآن على الغالب.

أُخذنا بالخبر فجأة، فلم يفطَن أحدنا أن يَدُسّ في جيبك ما يلزم للرحلة، سيسألكَ حارسُ القارب أحجية أو يطلب منك تذكرةً للعبور، تذكّر ما تعلّمناه عن العناصر الأربعة، ورموزها، في إطار خطتنا لدخول عالم التنجيم، تذكّر أن الماء وسيطٌ للرحيل، وهو ما سيحملك أخيراً في هذه الرحلة، وإن أعجزكَ السؤال لا تتردد في تأليف الإجابات، تَذكَّر واستلهِم من ثقتنا على أبواب الكلوبات ونحن ندّعي معرفة البرنامج الموسيقي للحفلة، والديجيات ممَن نسمع باسمهم للمرة الأولى، ومعطفكَ الكبيرُ عليَّ يزيدُ مَظهرنا سخافة. الكذب يبرقُ في عيوننا، مثل أكاذيبك المتكررة عليّ، عندما تفرّقت طُرقنا وبتُّ ألتقيكَ صدفة في الحي، أكاذيب عن كونك أفضل الآن وعن سعادتك بسفرة قادمة، وبرحلة عزلة ريفية قمتَ بها مؤخراً وكيف كان للحياة في الطبيعة أثر شافٍ. آخر هدية جلَبتَها لي، في آخر مرة رأيتكَ فيها، كانت جُبنة صنعتَها بنفسك في رحلة التعافي الطبيعية تلك. لا تزال في الفريزر حتى هذه اللحظة، إذ لم أتمكّن من فكّ ملحها بأي طريقة. اعذرني، وحاول ألا تسخر مما سأقوله، ولكن من الصعب للغاية ألّا أنظر إلى هذه الحادثة على نحوٍ رمزي.

تجنّبتُ الحديث عنك حتى الآن كموضوع للرثاء، كُرهاً للشفقة، عليكَ أو عليّ، الرأفة أمرٌ آخر كما أتعلّمُ حتى الآن، رأفةُ الاعتراف بأننا في صراعنا مع الشر قد نُغلَب وقد يغمرنا بجزء منه، وأن في أوصاف مثل: «روح نقية فاضت عن بشاعة وبؤس العالم» شيءٌ من العبء الطهراني الذي يهدرُ حَقّنا في الهزيمة.

الرأفة التي نستحقها تبدأ من الاعتراف بما كان في هذه الصداقات من مرارة قبل بَهجتها.

الاعتراف بأن أصدقاءك قد يتعبون من مُعاركة شياطينهم، وقد يأكل هذا الصراع أرواحهم، وأنّه سيطالُك جزءٌ من الخراب أيضاً.

ولا بأس بذلك.