الخامس والعشرون من جويلية (تموز) ليلًا. نمتُ مبكرًا على غير عادتي بعد نزيف يومين من السُكر. أيقظني الهاتف الذي تجاهلتُه مِرارًا. كان أحد الندماء الذي بدا مُلحًّا. لم أُجِب في أول الأمر مَخافة أن يغويني بالخروج والسُكر مرّة أخرى بعد أن استنزفتُ كل طاقتي. لكن مع إصراره حزرتُ أن أمرًا ما حدث. كعادة أغلب التونسيين عند المكالمات بين الأصدقاء أجبتُ من دون مقدمات:

– شبيك يا الزبي؟ تي ماهو نكناها يومين ورا بعضها بيرة لوين تنفخنا، ما شعفتش؟

أجابني منفعلًا ومُحافِظًا على المعجم الزبوبي نفسه:

– ماكش قاعد تسمع في الخطاب يا الزبي؟ تي بلحرام عملها!

– خطاب شنوة؟ يا ولدي فاش تحكي؟

– قيس سعيّد! جمّد البرلمان وباش ينيكهم الكل في الحبس! هيا ايجا هانا سي ديجا محفلينها في عرس صليح. هات بيراتك وأخلط.

– آ الزبي؟؟ هاني خالط توا.

انتفضتُ من السرير وصحوتُ بالكامل من مغالبة النوم وآثار السُكر المستمر ليومين. فتحتُ التويتر سريعًا دون أن أفهم شيئًا. أجّلتُ فحص الموضوع إلى حين وصولي عند نديمي. شحنتُ البرّاد المحمول بما تبقى من البيرة وركبتُ دراجتي النارية.

كنتُ في حالةٍ من الاضطراب الذي يلامس الدهشة. لطالما اعتقدتُ أنه بات مستحيلًا أن يدهشني أو يثيرني شيء في هذا البلد، خاصةً مع تراكم حمولةٍ ثقيلة من الانتكاسات والإحباطات طيلة عشر سنواتٍ. وصلتُ إلى منزل صليح حيث يُقام فَرَحه. دخلتُ إلى ساحة السكيرين؛ حديقة خلفية لمنزل عائلته وُزِّعَت فيها الطاولات. وراء السور كانت مضخمات الصوت وحلقة الرقص. جلستُ مع نديمي الذي كان مُسمَّرًا إلى هاتفه. قدّمَ لي تلخيصًا سريعًا لخطاب قيس سعيّد وأطلعني على الفيديو.

جلس بجانبنا أحد أصدقائنا، لعلّه الوحيد في القرية الذي لم يزل مرابطًا في إحدى أحزاب اليسار. سألناه عن تفاعله مع هذا الحدث الجلل لكنه تملّص من الإجابة، إذ كان «بانتظار الموقف الرسمي لحزبه». قدِم إلينا العريس، صليح، وهو يقفز منتشيًا: «مشاو ينيكوا الكل حمدولاه يا ربي». شاركَنا نخبًا واحتضننا بقوةٍ. سكتت مضخمات الصوت فجأةً. خلناه عطبًا كهربائيًا اعتياديًا. لكن لحنًا مألوفًا كسر الغمغمة التي سرت بيننا وأصوات النقاشات الحامية من حولنا: «حماة الحمى يا حماة الحمى». فعلها الدي جي ووضع النشيد الرسمي في قلب الحفلة. لا أتذكّر أنّني استمعت إلى النشيد من قبل في القرية خارج أسوار المدرسة عند تحية العلم الصباحية، وها إنني أجده في قلب عُرسٍ شعبي هذه المرة.

كان المشهد سرياليًا. وقف جميع السكّيرين في الساحة مردّدين «حماة الحمى». تعالت الزغاريد من جانب النساء. لم أعتد أن يحرّكني النشيد، فلطالما تمثّلته كأذان عبادةِ للدولة. اقتصرت علاقتي به على أبيات الشابي ومقطع «فلا عاش في تونس من خانها». نسيتُ متى تحمّستُ له آخر مرّة. ربّما كان ذلك في إحدى المظاهرات التلمذية قبل استكمال تكوين الحلقات الشيوعية التي رسّخت نشيد الأممية كأذانٍ وصنمٍ سمعيٍ جديد وقتها.

«طَفْ.. ماذا جرى؟!»، خالجني شعور غريب. كأنّ أحدهم شقّ الجصّ حول قلبي ونزع طبقاتٍ من الكلس والجير اليابس. دُهشت لأول مرة منذ أمدٍ بعيد. أهو ذاك مجددًا ابن الزانية (وِلد القحبة): الأمل؟ تذكرت نصًا قديما من حصص القراءة خلال السنة الثانية في المدرسة حين سردت علينا المعلّمة قصة بشير الذي يريد قطف الرمّان، فيضع برميلًا ويصعد فوقه. كانت تُسبغ قراءتها بانفعالات الدهشة والتعجب إلى حين مقطعٍ أيقوني: «طَفْ.. ماذا جرى؟»، وتنظر إلينا بعينٍ جاحظة قبل أن تستدرك في استهزاء: «سقط بشير في البرميل». تحولت الجملة إلى لازمة لسنوات طويلة، نستحضرها للتندر والتعبير عن دهشتنا من حدثٍ جلل.

كنت ممزقًا أمام خيارين: إما أن أطحن عقلي وأسلّم نفسي لحماسةٍ اعترتني لحظتها، أو أُخرِسَ قلبي وأتفحّص الحدث برويةٍ دون أن أنجرّ مرّة أخرى وراء وهمٍ خادع يرفع منسوب الأمل ويفرغه مجددًا ليكسر انتظاراتي. لعبت البيرة دورًا حاسمًا في تحديد خياراتي. انهالت عليّ المكالمات من أصدقاء فقدت أثرهم منذ سنوات. هيّجتني أنفاسٌ من النوستالجيا مع كلّ مكالمة. فقدت كلّ دفاعاتي العقلانية واستسلمت لجرعةٍ من الأمل. كنت على يقينٍ بأن فقدانها سيكون قاتلًا هذه المرة، لكني غامرت.

يشبه الأمل سيجارة الحشيش. لا تكتفي به لوحدك، بل تشاركه أصدقائك والمقربين منك وتمنحهم نَفَسًا. تصبح بعدها مسؤولًا عن «الباد تريب» التي تصيب الجميع، والتي يمكن لها ألّا تزول في هذه الحالة. ذلك ما فعلته حرفيًا. ورّطتُ معي أصدقائي من دائرة الثقة الصغيرة التي انحسرت بفعل السنوات. سرت العدوى بيننا. استرجعنا ماراثون اللقاءات والمكالمات الطويلة، التمحيص والتكتيك والتخطيط وابتلاع غثيان الأخبار اليومية.

استمرَّ الأمر لأيامٍ، ثم لأشهر.

بدأت أدرك أن الأمل شيء لا نتعلّمه من جديد. قد تنصاع لأبوّته المقيتة وتغفر له جرمه السابق. تفتح له ذراعك مرة أخرى. تعيد رتقه كشبكة عنكبوت. يستغرق الأمر فترة طويلة -عشر سنوات أحيانًا- لتعيد ترميمه. تستجمع ما تبقى لك من قوة، تبني مناعةً جديدة تخفي هشاشتك وتُصالِحه من جديد. هذه المرة يقصم ظهرك. يمزّق أوصالك. يعرّي هشاشتك الرثّة ويلقي بك في زاويةٍ عفنة داخل فقاعةٍ حمضيّة داكنة من مصبّ مصنعٍ كيميائي يعالج مياه المجاري.

كرّرَ ابن الزانية فعلته مرة أخرى ودخلتُ الفقاعة لوحدي فيما حمّلني بعض الأصدقاء مسؤولية الورطة الجماعية.

*****

قبل 25 جويلية 2021، استمرّت سردية الثورة لعقدٍ كامل في التدحرج والتكوّم والتشظي والتشوه وإعادة التشكّل. لطالما استعصى عليَّ الحديث عن الثورة، أو تحديدًا أن أختار أي أحداثها الأكثر تمثيلية في ذهني. هل هي هروبنا من شارع الحبيب بورقيبة إلى ساحة جان جوراس المجاورة يوم 14 جانفي (كانون الثاني)، وخوضنا لمعركة ضد باص بوليس مرابطٍ فقد الدعم الذي انصب كله في الشارع الرئيسي في قلب العاصمة؟ أم هي قصة بدايات المواجهات في مدينة جبنيانة لفك العزلة عن سيدي بوزيد في ديسمبر (كانون الأول) 2010، والمواجهة التي انطلقت من مقر اتحاد الشغل في قلب المدينة لنحصر البوليس بين صفي متظاهرين ونعبث به ركلاً؟ أم هي قصة الشعار الذي تسيّد الأحياء أثناء المواجهات وتلبّسَ بالخصوصية اللفظية التونسية: «لا حاكم لا الزبي الخوف كان من ربي»؟

بعيدًا عن صخب الكرّ والفرّ ورمنسة سردية المواجهة، وجدتُ قصتي:

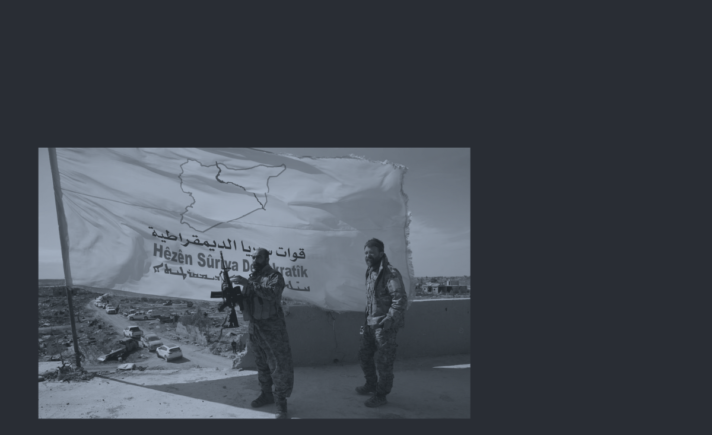

عرفتُ أحدهم في 2011. انضمَّ إلى فصيلٍ شيوعي بُعيد جانفي. بقي لأشهرٍ قليلة، انتقل بعدها إلى السلفية الجهادية. ناصر داعش وانتقل بين ليبيا وسوريا ثم عاد بعد انتخابات 2014. هاجر خلسةً إلى إيطاليا، ورجع مؤخرًا ليصبح سائق تجارة تهريب على الحدود.

تُلخِّصُ مسيرة صديقنا سردية الهشاشة التي ضربتنا، ليس في انتقاله من صف الشيوعية إلى السلفية الجهادية، إذ يبدو لي الأمر سلسًا وغير مفاجئ في الصيرورة التونسية للثورة، لكن في بحثه المستمر عن خلاصه كل مرة في مربعٍ خارج الدولة، بعد أن استنفذ البحث عن أجوبةٍ على ما يبدو.

تشبه مسيرة صديقنا ما فعله عبد الرحمان الكافي بعد أن انضم إلى الحزب الشيوعي في العشرينيات من القرن الماضي. ألّفَ ملزومة شيوعية طُبعت بالآلاف لغرض توزيعها في إطار الدعاية ضد الاستعمار الفرنسي. قبضت عليه الشرطة ودخل السجن. غادر السجن ومن بعده الحزب متجرعًا خيبة أمل. انطلق الكافي في تجربة جديدة بانضمامه إلى الحزب الحر الدستوري وألَّفَ قصائد عديدة للدعاية الحزبية. استمرَّ في تعرّضه للمضايقة والملاحقة. خاب أمله مجددًا في التنظيمات السياسية وأصبح عدميًا. آنذاك، كتب قصيدته المعروفة بِـ«الزبوبية» التي يقول في مطلعها: «الصبر لله والرجوع لربي / أما الدنيا وأهلها في الزبي».

عَبّرَ معجم البذاءة في قصيدة الكافي والانعطافات الغريبة في مسيرة صديقنا الاكس-شيوعي، الذي أصبح تاجر تهريب فيما بعد، عن منطقٍ مشترك يحكم مساراتنا ويصل بنا في كل مرةٍ إلى سدرة المنتهى: «في الزبي».

*****

منذ أكثر من سنة، اكتشف صديقي في القرية إصابته بورمٍ خبيث في المريء، ضيّقَ على القصبة الهوائية ومنع عليه التنفس والأكل بشكلٍ طبيعي. قاومَ صديقي سنة كاملة ضد تفشي الورم وإصابته بالسل في وقتٍ لاحق، وعانى من تبعات سلسلةٍ من العمليات الجراحية التي حولت جسده إلى كومةٍ من قطع الغيار الملتصقة ببعضها. كسب جولات خاطفة ضد المرض على امتداد السنة، تجرّع خلالها بعض الأمل في صراعه وبثّ الروح في قطع الغيار تلك. في كل مرة، تتكسّر إرادته أمام تطورٍ سلبي غير متوقع. يعود بعد ذلك ويستعد لجولة جديدة رغم فقدانه لنصف رئة والقدرة على الكلام وحتى الحركة. انتفى أمل التعافي أمام الاغتيال البطيء الذي يقوم به الورم.

شاهدتُ صديقي بأم عيني وهو يختنق ويسلم روحه. لم أرَ موتًا بذلك الوضوح. انتفخ الورم بشكل واضح حول عنقه وسال قيح أصفر مختلط بالدم من الفتحة التي احتوت قصبة التنفس الاصطناعية، فيما تكوّم جسده بفعل الضعف والوهن.

في اللحظة التي شهدتُ فيها موت صديقي، تسللت إلى ذهني صورة موازية ورأيت حقيقتي بشكلٍ واضح في مشهد احتضاره الأخير: أنَّ ما تَمثَّلته طيلة عشر سنوات في ذهني، أي البلد كجسد حيّ مقاوم، قد تهرّمَ على نحوٍ مرعب خلال عقدٍ وطعن أضعاف ما يتم احتسابه فيزيائيًا. جسد عليل نخرته الأورام. مثقوب بفعل الورم. قطع غيار لحمية مركبة إلى بعض. لطالما اعتقدتُ أن الثورة تفتح الجروح حتى تتقيّح لتذوّب الأورام التي عشّشت بالداخل وتفرغها من الزوائد. لطالما آمنتُ في ضربٍ من السذاجة بأن ما حصل طيلة العشرية الأخيرة -من العنف والوقاحة والابتذال والسقوط- كان القيح الذي اعتصرته الثورة ليخرج إلى السطح ويخلّصنا من الأورام التي سَرطَنتنا لِعقودٍ. أكنت بحاجةٍ إلى موت بذلك الوضوح المخيف حتى أنتبه إلى مدى سذاجتي؟

*****

لا أزال أتذكر تلك الليلة بكل تفاصيلها. ليس لوقعِ الحدث وقتها أو لثقله السياسي وآثاره اللاحقة، وإنما لقدرته على تهشيم الزمن وتكثيفه لكل الحقبات التي مرّت علينا في ليلةٍ واحدة.

وضعتني لحظة 25 جويلية وما بعدها أمام السؤال الكبير الدائم: متى سأتيقن من أنها الهاوية فعلًا؟ استعنتُ بِمفارقة زينون في علم المنطق: «إذا أردت بلوغ نقطة ما فعليك قطع نصف المسافة، وبما أن الأنصاف لا تنتهي، فلن تصل أبدًا»، وانتهيتُ إلى صياغة مفارقةٍ جديدة: «في سقوطك نحو الهاوية عليك أن تقطع نصف المسافة، وبما أن الأنصاف لا تنتهي، فستظل مستمرًا في سقوطك». المُفزِعُ في هذه الهاوية أنه لم ترتطم بعد بالأرض، ولن ترتطم أبدًا. لن تمنحك بذخ الاصطدام المميت.

ما أملكه الآن على الأقل هو إجابة واضحة: لقد هُزِمنا. نعبّر عنها بالعامية بشكلٍ أوضح «تنِكنا»، مع مراعاة خصوصية النطق التونسي التي تفرض سكونًا على أول حروف الفعل، لتخلق صوتًا مكتومًا يخنق الكلمة من أوّلها.