تستبعد هذه الأسطر تناول الإيديولوجيّات التي جُرّبت على نحو موسّع، ومن موقع سلطويّ، في سياسات المشرق العربي كما في مجتمعاته، أي القومية والماركسية والإسلامية على الأنواع الكثيرة لكلٍّ منها، لتُركّز على الإيديولوجيتين اللتين لا يُخفي كاتب هذه الدراسة انحيازه لهما مزاجاً وحساسيّةً، أي الليبراليّة والاشتراكية الديمقراطية.

والحال أنّ اختياراً كهذا ينبع من سببين، أحدهما نظريّ يطال الفارق النوعيّ بين الإيديولوجيّات الثلاث الأولى التي تأمر، في صورة أو أخرى، بالاستحواذ على «كلّ السلطة»، انطلاقاً من القَبَليّ الضامر والمُحدّث توتاليتاريّاً فيها، والإيديولوجيّتين الأخريين اللتين ترتبط علّتا وجودهما بقيام الديمقراطية والتعدّد. أما السبب الثاني فهو ما آلت إليه تجارب الإيديولوجيّات الثلاث الأولى في مجتمعاتنا، مقابل الضعف والهزال اللذين اتّسمت بهما دائماً، ولا تزال، الإيديولوجيّتان الأخيرتان. وهذا إنّما يسمح بالقول، على هدي تلك التجارب مجتمعةً، إنّ العقائد الخمس الحديثة وقفت، في تجربتنا، ولا تزال تقف، أمام احتمالين:

– إمّا أن تبقى «مزاجاً» و«حساسيةً» فرديين، ولا يتسنى لها اختراق الحياة السياسية المغلقة أصلاً، وهي حال الليبراليّة والاشتراكية الديمقراطية،

– أو أن تتعدّى ذلك لتتحوّل إلى استراتيجياتِ سلطةٍ وبرامج تطبيقيّة، على ما كانت أحوال القومية والماركسية والإسلامية، وهو ما تلازم ويتلازم مع حلول كوارث معمّمة.

بيد أنّ السؤال الأساسيّ الذي تحاول هذه الأسطر أن تجيب عنه هو: لماذا حُكم على الليبراليّة والاشتراكية الديمقراطية أن تبقيا، في المشرق العربي، مزاجاً وحساسيّة فرديّين فحسب؟

لا الجماعة ولا الدولة

هنا محاولةٌ لوصف الفرضيّات الأساسية لليبراليّة دون الدخول في التفاصيل الخلافيّة بين من يُنسَبون إليها، وهي عميقة تمتدّ من النيوليبراليّين «يميناً» إلى بيتي فريدَن وجون رولز «يساراً». والحقّ أنّ تعدّد المدارس الفكرية الليبراليّة، وهو ما يصحّ في عديد الإيديولوجيّات الحديثة، يجعل مهمّة كهذه صعبة وغير مأمونة العواقب، فضلاً عن تعريضها لأن تُصطاد بأقوالها. مع هذا، ومن جهة أخرى، سوف نتجنّب الوقوع في محاكمة الأفكار بفصلها عن شروطها التاريخية، ممّا يصحّ في مواقف باتت موضع إدانة وقفَها ليبراليّون، كجون ستيوارت ميل (1806-1873) حيال الهند واستقلالها، وهو ما يصحّ في مواقف كارل ماركس من الهند والجزائر، أو في مواقف جان جاك روسّو من المرأة ومساواة الجنسين. فهذه جميعاً محكومة، في آخر المطاف، بإطارها التاريخيّ، خصوصاً وأنّ كونيّة (يونيفيرساليّة) مفهوم «الإنسان» لم تولد قبل تنوير القرن الثامن عشر لتسلك، من ثمّ، طريق تطورها التدريجيّ. وفي الحالات جميعاً، لا يصعب الانتباه إلى شذوذ تلك الأحكام والمواقف المُدانة عن الروحية العامة للجسد الفكريّ العريض الذي تنتمي إليه، أكان ليبراليّاً أم ماركسيّاً أم غير ذلك. إنّها تبقى، في النهاية، هامشاً نافراً على متن ذاك الجسد.قبل ستيوارت ميل، وفي عمله التأسيسيّ «مبحثان في الحكومة»، كان جون لوك (1632-1704) قد استثنى من «الحرّية» «البرابرةَ» و«الأعراق المتوحّشة» والسكان المحلّيين في أميركا وكندا. يصحّ هذا أيضاً على «الآباء المؤسّسين» لأميركا ممّن بشّروا بالحرّيّة للجميع واستثنوا، عمليّاً، العبيد، وكان بعضهم، لا سيّما توماس جيفرسون، يملكون عبيداً. وهذان الاختلاط وعدم الاستواء، بقياس يومنا، نراهما مُجمّعين في الفيلسوف والأديب الإنكليزيّ المحسوب على الليبراليّة النفعيّة، هِربرت سبنسر: من جهة عداء حادّ للإمبرياليّة، ومن جهة أخرى تبشير بالداروينية الاجتماعية.

وعلى العموم، ينطوي تناول الليبراليّة هنا على التعامل مع النظريّات والمنظومات الإيديولوجيّة بوصفها أجساداً تتطوّر في بيئة معينة من الأفكار والتصوّرات، قبل أن يتساقط منها بعض عناصرها، بينما تتبلور عناصر أخرى وتتصلّب. فهي بالتالي لا تخلو من تناقضات ذاتيّة، بما فيها تناقضات النشأة والنموّ، كما لا تتعالى على تاريخٍ أنجبها وشَرَطَها ولا تنقطع عن محيط ولدت فيه.

وإحدى المسائل الأمّ في ما يعني العلاقة بينـ«نا» في المشرق العربيّ والليبراليّة أنّ الأخيرة ظهرت في أمّة قائمة ومتشكّلة وغير مطعون في وجودها أو في شرعيّتها، هي إنكلترا القرن السابع عشر، كما لم تَفِد إليها مسلحةً من خارج استعماري أو غازٍ. هكذا لم تشغلها مسألة الهوية التي هي حرفة الوعيين القومي والإسلامي، والتي باتت أيضاً، وإلى حدّ بعيد، حرفة الوعي الماركسيّ بعدما استولت عليه شعبويّة المناهَضة العمياء للغرب، وهو ما وجد فيه الاتحاد السوفياتيّ، على امتداد الحرب الباردة، حقل استثمار خصباً.ولمّا كانت الليبراليّة قد انطلقت من اعتبار مسألة الهويّة أقرب إلى تحصيل حاصل، فهذا ما قد يساهم في تفسير السبب الذي ربّما حمل «ليبراليّين» عالمثالثيّين على استدانة، أو حتّى اعتناق، أفكار محافظة، لا يجدونها في الترسانة الليبراليّة، لدى التفكير ببلدانهم أو التشدّد في الحفاظ على سيادتها أو وحدتها في مواجهة قوى خارجية وداخلية.

فمنذ عمله التأسيسيّ مَبحثان في الحكومة (Two treatises of government) (بين 1679 و1681)، قامت مجادلة جون لوك على أنّ الناس يتطوّعون، بموجب عقد اجتماعيّ مع الحاكم، بالتخلّي عن قدر من حقوقهم وحريّاتهم كي يحصلوا على حماية الدولة وفوائدها، فإذا تخلّف الحكّام عن الوفاء بالعقد أزاحهم الشعب، وهو ما يؤسّس للبُعد الثوري في الليبراليّة الكلاسيكية. أمّا الحكومة التي تنهض على اتفاق أو تعاقد فتكون تعريفاً محدودة السلطات: فهي لا غاية لها سوى الحفاظ على حياة الناس وحريّاتهم وملكيّاتهم، فيما الحقوق الطبيعية تعلو وتتقدّم على الدولة المحدودة التي يكون الدستور وفصل السلطات حدَّها.

وما السيادة الفكريّة التي انتصفت حينذاك بين فلسفتي توماس هوبز ولوكهذه الثنائية الهوبزيّة – اللوكيّة التي عمّمتها الأكاديميا وتاريخ الأفكار لا تلخّص كافّة الاتّجاهات التي سادت حينذاك، وإن دار معظمها، هي أيضاً، على علاقة الحاكم بالمحكوم. مثلاً، في «مبحثان…»، كرّس لوك صفحات كثيرة لنقد مفكّر كان مؤثّراً جدّاً في زمنه هو روبرت فيلمر الذي رأى أنّ الناس ليسوا أحراراً «طبيعياً» بدليل «خضوعهم لأهلهم»، ليدعو من ثمّ إلى حكم مَلكيّ مطلق، انطلاقاً من الطبيعة والمضمون العائليّين للدولة ومن أبوية الملك. هكذا فإنّ سلطة الملك، بحسب فيلمر، تعلو كلّ سلطة. وقد عبّر عنوان كتابه (Patriarcha) عن معاني نظرته الأبويّة والعائليّة للحاكميّة. حول نقد لوك لفيلمر أنظر: John Locke, Two Treatises of Government and A Letter Concerning Toleration (Edited and with an Introduction by Ian Shapiro), chap. 1, Yale, 2003. سوى الدليل على أنّ الهاجس الذي غلب باقي الهواجس إنّما دارَ حول مدى علاقة المواطن بالدولة والحكومة، أي ما يشكل لبّ السياسة وجوهرها، وذلك استناداً إلى تصوّرين متعارضين عن «حالة الطبيعة». فكما هو معروف، ارتبط اسم هوبز، الذي أرعبه النكوص إلى «حالة الطبيعة» كما عِيشت وجُرّبت في الحرب الأهليّة الإنكليزيّة، بمقايضةٍ يتخلّى الأفراد بموجبها عن الحرية مقابل تمتّعهم بالحماية والأمن، فيما اعتبر لوك الذي درج تصنيفه كـ «أب لليبراليّة»، أنّ الموقف الهوبزيّ مخالف لمبدأ العقد الاجتماعيّ. ذاك أنّ لكلّ شخص، وفقاً له، حقّاً طبيعياً في الحياة والحرّية والمُلكيّة، وهي حقوق ينبغي أن تحترمها الحكومات استناداً، كما سبقت الإشارة، إلى العقد الاجتماعيّ المذكور.

فالانقسام الهوبزيّ – اللوكيّ، من ثمّ، مَدارُه سياسيّ بحت، منظوراً إلى السياسة بوصفها إدارةً وتدبيراً لشؤون البيت الوطني وللعلاقة بين أعضائه، وليس كدوران حول هويّة وعصبيّة و/أو انتصار لشعب ضدّ غازٍ أو محتلّ.

صحيح أنّ الليبراليّة عُنيت هي الأخرى ببناء الأمم وبتصدّعاتها أو تدعيم إجماعاتها الوطنيّة، على ما دلّ اهتمام جون لوك المبكر بالتسامح الدينيّمع التحفّظ دائماً على تعريب (Toleration) بـ«تسامح». المعنى الفعليّ أقرب إلى تحمّل متبادل.، ممّا سنعود لاحقاً إليه. لكنّ هذه العناية، وبسبب انقطاعها عن مشكلة الهويّة، كان يسهل انضواؤها وتسييلها في صراع إيديولوجي ومجتمعي استقلّ بذاته عمّا يتعداه. وقد كان لانضواء كهذا أن أسّسَ لتحوّل الانقسام بين أكثرية وأقلّيّة من انقسام دينيّ أو مذهبيّ إلى آخر إيديولوجيّ وسياسيّ.

وفي الحالات جميعاً، فإنّ العرض الموجز هنا للعناوين الليبراليّة الأعرض لا يعني بالضرورة تبنّي كلّ ما هو معروض، وإن كان يعني الاتّفاق مع حصيلته العامّة. لكنْ يبقى أنّ مُراد العرض التمهيدُ لقياس المادّة المعروضة على سائد الفكر والاجتماع في المشرق العربيّ في محاولة لتبيان مدى التنافر ومدى عمق ذاك التنافر.

وما لا خلاف عليه أنّ الأساس الأوّل لليبراليّة الاعتقادُ بأنّ الحرّية هي القيمة السياسية الأولى، وأنّ الفرد يتقدّم على الجماعة، وأنّه، بوصفه فرداً، يحظى بقيمة قائمة بذاتها وبكرامة وفرادة إنسانيّتين، كما يستحقّ كامل الحقّ في الاحترام وفي كونه وحده صاحب القرارات التي تتعلّق بحياته. وبالتالي، فمن غير المقبول بتاتاً أن يُضحّى بالفرد من أجل الجماعة أو من أجل أيّ «صالح عامّ»، فيما حريّته في قراره هي ما يتيح له ترجمة طاقته الإنسانية وتفعيلها. وربّما جاز القول إنّ الليبراليّة، من بين سائر مدارس الفكر الكبرى، هي المدرسة التي لا تكتفي بجعل الحرّية الفردية قيمة شبه مطلقة، بل تجعلها أيضاً معادلاً لـ«الواقعيّ» ولـ«الطبيعيّ».

وكان جون ستيوارت ميل في كتابه في الحرية، وهو واحد من النصوص الكلاسيكيّة لليبراليّة، قد دافع عن الحرّيّة السلبيّة (Negative liberty)، أي تحرير الحياة من قيود كالقوانين والعقبات التي تضعها التقاليد والدين والسياسة، كما جادل بأنّ من حقّ الأفراد أن يفعلوا ما شاؤوا فعله شرط عدم إيذائهم آخرين، وهو ما بات يُعرف بـ «مبدأ الأذى» (The harm principle)، الذي انبثق من انشغال ميل بسؤاله المُلحّ والحاكم: متى يجوز للحكومة، وبصورة شرعيّة، أن تحدّ من الحريّات وتفرض القوانين التي تخدم فرضها للحدود؟

فإذا كان عمل شخص ما يؤذي شخصاً آخر، غدا مفهوماً، وفقاً لميل، تدخّل الحكومة لمنع المؤذي أو لمعاقبته. أما إذا كان الشخص المعنيّ يؤذي نفسه فحسب، فهذا ما لا دخل للقانون والحكومة بهغالباً ما يُستدلّ على هذا المبدأ بأمثلة باتت معروفة لدى كلّ من هو على إلفة مع تاريخ الأفكار الليبراليّة: فتناول الكحول بما يضرّ بشاربه هو حقّ له، إلاّ متى قاد السيارة وهو في حالة سكر بما قد يتهدّد آخرين. وحتّى إقدامه على الانتحار حقّ له شريطة ألاّ يكون مُعيلاً لأفراد يفقدون بانتحاره مصدر إعالتهم. 6- JOHN STUART MILL, On Liberty, Utilitarianism, and Other Essays (Edited with an Introduction and Notes by MARK PHILP and FREDERICK ROSEN), Oxford, 2015, p. 13.. فـ «الهدف الوحيد» كما يقول بالحرف، «الذي بموجبه يمكن استعمال القوّة على نحو مُحقّ على أيّ فرد في جماعة متمدّنة، وعلى الضدّ من إرادته، هو منع الأذى عن الآخرين». JOHN STUART MILL, On Liberty, Utilitarianism, and Other Essays (Edited with an Introduction and Notes by MARK PHILP and FREDERICK ROSEN), Oxford, 2015, p. 13.

مع هذا، يضع ميل مزيداً من العوائق في وجه الحدّ من الحريّات. فهناك «الأذى في المصالح»، كأن يحظى أحدهم بوظيفة يُحرَم منها شخص آخر، وهناك دائماً احتمال وقوع الأذى على خاسرين أو متضرّرين ممّا قد يتعدّى المصالح، وهو ما يلازم الكثير من العمليات الاجتماعيّة المحايدة. هكذا يغدو إيذاء الآخرين شرطاً ضروريّاً إنّما غير كافٍ لفرض ذاك الحدّ.المرجع السابق، ص. 92. ويُدرج ميل في استثناءاته الأطفال أو الصغار أو مَن بتنا نسمّيهم أصحاب احتياجات خاصّة ممّن ينبغي أن يهتمّ بهم آخرون. فهؤلاء تنبغي حمايتهم من أفعالهم ومن إمكانيّة الأذى الذي قد ينزلونه بأنفسهم وبسواهم. وبالمعنى ذاته، ووفق الوعي والمعرفة السائدين حينذاك، يضمّ إليهم «الدول المتأخّرة» حيث «الاستبداد طريقة شرعيّة للحكومة في التعامل مع البرابرة» لكنْ شرط أن يكون الهدف تحسين أحوالهم في النهاية، وأن تكون الوسائل المتّبعة قابلة للتبرير بوصفها ممّا يخدم تلك الغاية. ص. 13. وبطبيعة الحال كانت لدى ميل بعض أفكار زمنه الفيكتوريّ حول المجتمع، وهو في النهاية كان فيكتوريّاً، عاش في ذروة الزمن الكولونياليّ في الهند وجزر الهند الغربيّة (الكاريبي)، كما عمل موظّفاً في «شركة الهند الشرقية» وساهم في إدارة بيروقراطيّتها، وكان يعتبر أنّ الإمبرياليّة أداة لمساعدة السكّّان المحليين على بناء مجتمعاتهم التي لا يستطيعون بناءها بأنفسهم. وهو، على أيّ حال، طبّق هذا المبدأ على أوروبيّين كالبريتون وباسكيّي نافار الفرنسيّة الذين رأى أنّهم هم الذين يستفيدون من ضمّهم إلى المواطنيّة الفرنسيّة وتمتّعهم بكامل امتيازاتها. مثلاً، المرجع نفسه، ص. 375.

والليبراليّون، بسائر توجّهاتهم واختلافاتهم، يدافعون عن الحرّية بوصفها ما لا يتعايش، من بين سائر الحكومات، إلاّ مع حكومة محدودة، أو حكومة حدّ أدنى، تلازمها قدرة المواطنين على مراقبة الدولة والحقّ في تغييرها. وهم غالباً ما يدافعون عن اللامركزيّة، إذ الإصلاحات السياسية التي ينشدّون إليها يدور أكثرها حول النسبيّة والحدّ من المركزيّة. وهو ما حمل على اعتبار أنّ الولايات المتّحدة مسرح التطبيق الأهمّ لأفكار لوك وميل، ليس فقط بسبب فصل السلطات بل أيضاً بسبب الطبيعة الفيدراليّة للنظام.

ويستمرّ الإقرار بأولويّة الحرّية جيلاً بعد جيل وقرناً بعد قرن. فعند الفيلسوف الأميركيّ الأخلاقيّ جون رولز، ثمّة مبدآن للعدالة، أوّلهما «مبدأ الحرّية»، وهو أنّ كلّ فرد ينبغي أن يحظى، وبأقصى قدر ممكن، بالحريّات الأساسيّة من تعبيريّة وسياسيّة واقتصاديّة. أمّا الثاني فـ «مبدأ الاختلاف»، وهو أنّه لا ينبغي التسامح مع اللامساواة إلاّ إذا كانت تخدم الطرف الأضعف في المجتمع. ولئن كان هذا المبدأ الأخير هو ممّا أجاز تصنيف رولز في عداد «اليسار الليبراليّ» (وهو، بالمناسبة، من مؤيّدي النموذج الاسكندينافيّ وممّن يعتبرون أنّ العدالة شرط لممارسة الحرّية)، بقي أنّ المبدأ الأوّل يتقدّم عليه حكماً. فعملاً بـ«أولويّة الحرّية»، لا يعود جائزاً على الإطلاق التضحية بها حتّى لو كانت الحجّة إفادة الطرف الأضعف اقتصاديّاً.JOHN RAWLS, A THEORY OF JUSTICE, Harvard, 1999, pp. 214.

فالحذر والريبة حيال السلطة، أيّة سلطة، وحيال تمدّدها على حساب الحرّية، يبقى واجباً وضرورة قاهرة، سيّما وأنّ هذه السلطة تجبر الناس على مواقف وأفعال تزيّنها لهم على أنّها تخدم مصلحتهم هم، فيما هي لا تخدم إلّا مصلحتها هي على نحو حصريّ. والحال أنّ الفرد أفضلُ مَن يعرف مصلحته، ولا حاجة به لمن يعلّمه ما هي مصلحته أو لمن «يمثّل» تلك المصلحة نيابةً عنه. أمّا أزمنتنا المعاصرة، وما تشهده من توحّش الأنظمة التي تزعم تمثيل مصالح شعوبها، فلا تفعل سوى تقديم المزيد من البراهين على صحة هذه القناعة، خصوصاً وأنّ تعاظم القمع والقهر الداخليين جعل احتمال موت أحدهم على يد حكومته أعلى كثيراً من احتمال موته في الحرب مع حكومة أجنبية. هكذا يتغذّى التسامح مع المختلف من رافد إضافيّ هو رفض الاستقواء عليه بسلطة الدولة التي هي أصلاً، وفي أحسن أحوالها، موضع ريبة وحذر.

الفرد السيّد

لقد ظهرت كلمة «ليبراليّة» للمرّة الأولى عام 1815 في إنكلترا، وكان المصدر الأصلي للتعبير كلمة Liber اللاتينيّة، ومعناها «حرّ»، لذا فإنّ قرارات الأفراد، والتي لا تنبع من دين أو تقليد موروث أو عواطف، هي وحدها القرارات العقلانيّة. فالعالم إنّما يُفهم بالعقل الحرّ والفرديّ وحده، لا بما يقوله التقليد أو بما تزعمه السلطة، وبالتالي فإنّ بوصلة المعرفة ليست نصّاً مقدّساً أو شبه مقدّس بل هي التفحّص العلمي والنقدي الحرّ والمتواصل. وإنّما عن السبب نفسه تترتّب تصورات أساسية تتّصل بالاجتماع والسياسة والاقتصاد: فالأخير، مثلاً، يناط به أن يتيح للأفراد أكبر حرّية ممكنة. ومنذ القرن التاسع عشر، في أوروبا كما في الولايات المتحدة، عارضت الليبراليّةُ المحافَظةَ والحكمَ المطلق بالديمقراطية التمثيلية وبحكم القانون. وبِوصفها من ثمار عصر التنوير الذي أكسبها شعبيّةً واسعة بين فلاسفة أوروبا واقتصاديّيها، رفضت ما هو سائد ومألوف من امتيازات وراثيّة أو وجود دِين للدولة ومَلكيّة مطلقة وحقّ مقدّس للحكّام، وقد كان لاصطباغها بالتنوير أن جعل التحرّر من التمييز ومن التعصّب بعض أهم مضامينها. والراهن أنّ الليبراليّة ما كانت لتُقلع وتصبح ما أصبحته لولا التغيّر الكبير الذي أحدثه التنوير والثورة الصناعية في المجتمع الأوروبي، سيّما وأنّ الثراء الذي راحت تخلقه الأخيرة جعل ما ينتجه البشر يتقدّم على الثراء الأرِستوقراطيّ الموروث ويفوقه. هكذا شرعت السلطات المطلقة والدينيّة تذوي بنتيجة الحدثين الكبيرين، أي التنوير والصناعة، كما اتّسعت رقعة التساؤل عن أساسيّات الحياة السياسية والاجتماعية: بأيّ حقّ يحكمنا مَن لم يُنتخب؟ ولماذا علينا أن نمتثل لما يأمر به رجال الدين؟ ولماذا نضحّي بحريّاتنا ونفوّض أمرها لأطراف تتحكم بقرارات تتّصل بحياتنا وموتنا؟

وضدّاً على المراتبيّة الإقطاعية المتوارثة، تبلورَ البديل كما قدّمته الليبراليّة الكلاسيكية، وهو ما بات يُعرف لاحقاً بالحكم تبعاً للجدارة (Meritocracy). ذاك أنّ الأكثر تأهيلاً هو من يصل إلى الذروة لأنّه يستحق ذلك بأفعاله وصفاته، لا لأنّه يولد فيها. أمّا المساواة بين الأفراد فتجد في الديمقراطية تعبيرها. ذاك أنّ الليبراليّة الكلاسيكية تعوّل، في فهمها المساواةَ، على الحقوق أساساً، أي حقوق الفرد، كلّ فرد، في أن لا يُقتل أو يُستعبَد أو يُخنق صوته أو يُحرم من تمثيله… وكمُتمّم للحرّية، تندرج المساواةُ في الفرص وفي حريّات الكلام والإعلام والدين والسوق والعلاقات المدنية والنظام العلماني، ناهيك عن المساواة الجندريّة…

بهذا المعنى فإنّ «الفرد» الليبراليّ سيّدٌ مترامي الأطراف، وهو يكاد يكون، في صيغته المجرّدة القصوى، من طبيعة بروميثيوسيّة أو سوبرمانيّة. وهذا ما يفسّر حساسيّة الليبراليّين الكلاسيكيّين المتطرّفين حيال أيّة مشروطيّة اجتماعية واقتصادية تحدّ من إطلاقيّته، كتلك التي تقول بها الماركسيّة ومدارس سوسيولوجيّة أخرى، أو حيال التأويلات الفرويديّة حيث تتحكّم قوىً لاواعية بوعيه، أو العوامل الجينيّة الموروثة التي لا يد للفرد فيها.

ولئن قاد هذا التصوّر إلى تعظيم المسؤولية الأخلاقية لهذا الفرد، فإنّ توسّط القرار والمبادرة الفرديّين هو تحديداً ما يصنع التاريخ، وليس أيّة بُنية ناجزة وفاعلة. ذاك أنّ العمليّات الاجتماعيّة وأعمال التغيير، وفق الليبراليّة الكلاسيكيّة، لا تُفهم عبر التركيز على خطّة أو هدف مُسبقين، بل عبر حركة الأشياء والعلاقات المَعيشَة من خلال «النظام العفويّ» (Spontaneous order) للأشياء ذاتها. فتفاعلُ الناس الطوعيّ هو ما يخلق القواعد التي يعيشون بموجبها، وهو ما ينشأ عفويّاً، تماماً كما نشأت اللغة التي لم يخترعها أحد، ولم يخطّطها أيٌّ كان لأيٍّ كان، بل انبثقت وتطوّرت نتيجةً لتفاعل الناس وتبادلهم.

أمّا الدولة فهي تعريفاً ضدّ الحرّية وتعمل للحدّ منها. مع هذا، تبقى الدولة شرّاً لا بدّ منه بوصفها ما يحمي حياة الأفراد وحريّاتهم وأملاكهم. فالمطلوب هو فقط «ما يكفي» من الدولة لضمان الأمن والحرّية والملكيّة، وهو ما حدا ببعض الليبراليّين، لا سيّما منهم الأشدّ «يمينيّة»، لتسمية دولة الحدّ الأدنى المطلوبة «دولة الحارس الليليّ» (Night watchman state). فالليبراليّة، رغم تفاؤليّتها بالبشر، على الضدّ من التشاؤم الهوبزيّ، لا تلغي أنّ البشر، الذين تحرّكهم مصالح ذاتيّة قد تتناقض وتتضارب، ربّما قاتلَ بعضهم بعضاً، أو طمع بعضهم ببعض، في ظلّ غياب الدولة كعنصر ضبط وتحكيم. وإذا كان التفاؤل بالإنسان يتطلّب شروطاً وظروفاً لاستخراج الخير الذي فيه، فإنّ الدولة الجيدة، في هذه الغضون، هي التي تحمي وتمنع تحوّل النزاعات إلى عنف وصراع. بيد أنّها دائماً، وبالضرورة، ينبغي أن تكون دولة متسامحة وديمقراطية، تقوم على تفضيل المهارات والجدارة وتفرض المساواة الأساسية (Foundational equality)، كما تنبني على فصل السلطات وموافقة الشعب عليها.

ولئن ظلّ كبح الدولة وتقييدها مبدأ ليبراليّاً صارماً، فأولُ القيود يوفّره حكم القانون ومؤسّساته التي تجد نموذجها الأرقى في صيغة المحكمة العليا كما تُطبّق في الولايات المتّحدة. فهي قد تُسقط تشريعات مرّرها الكونغرس ووقّعها رئيس الجمهورية بسبب مُناقضتها مبادىء دستورية بعينها. كذلك ينبغي، أمام القانون، أن تتوافر للأفراد المعاملة نفسها، بغضّ النظر عن خلفيّات هؤلاء الأفراد. وبالمعنى نفسه، واستطراداً، تقف الليبراليّة موقفاً عدائيّاً من وضع قوانين تخصّ جماعات بعينها تبعاً لهويّة ما، دينية أو إثنية أو غير ذلك، متجاوزةً بذلك على كونيّة الفرد ومطلقيّته. ثمّ هناك الحماسة للمجتمع المدنيّ ومنظّماته الطوعية، حيث التبادل الحرّ والاتفاق الحرّ بين أطراف لا يقسر أيٌّ منها الطرفَ الآخر، وحيث يتولّى التوسّط بين الفرد والدولة الدفاع عن الأوّل وموازنة قوّة الثانية والحدّ منها. وهذا معطوفاً على أنّ منظمات المجتمع المدني وروابطه تملك، في حلّ العديد من المشكلات، كفاءة تفوق كفاءة البيروقراطية الحكومية الغريبة عن المواطنين وهمومهم، والمُطلّة عليهم وعليها من علٍ.

أمّا السياسة فالهدف منها ليس سوى تحسين أوضاع البشر وخفض التوتّر الذي يحيق بها، وهذه تحديداً وظيفة الأشكال والنُظم السياسية. فالحكومات سلطتُها تفويضية فحسب وعلى مدى مؤقّت، والمفوِّضون أفراد يتألّف منهم المجتمع، بينما يكون التفويض قابلاً للسحب في أيّة لحظة، وهو، كما سبقت الإشارة، ما يؤسِّس لمبدأ الثورة عند جون لوك.لم يَخلُ التأثّر بهذا المبدأ من تأويلات إشكاليّة، كالتعديل الثاني في الدستور الأميركيّ حول الحقّ في حمل السلاح الذي وجد من يردّه جزئيّاً إلى رأي لوك في «حالة الحرب»، وهي حين يحاول أحدهم انتزاع حرّية فرد آخر وسرقتها، بما يجيز قتل السارق حتّى لو لم يؤذ القاتل، ذاك أنّ من ينتزع الحرّيّة ويسرق المال يمكن أن يَقتل. لهذا فامتلاك السلاح ينبع من حقّ الناس في الاحتفاظ بقدرتهم على إزاحة الحكومة التي تسرقهم وتستعبدهم، والاحتفاظ تالياً بالأدوات التي تتيح لهم ذلك. عن رأي لوك، أنظر: John Locke, Two Treatises …, chap. 3, 2003.

وتلعب الأسواق الحرّة موقعاً مركزياً في الوعي الليبراليّ، إذ يصدر النشاط الاقتصاديّ بدوره عن المبادرة الطوعيّة للبشر وتفاعلاتهم المتبادلة، وليس من مهمّات الحكومة أن تخبر الناس ماذا يعملون وكيف يوفّرون وماذا ينتجون ويبنون. إنّهم هم مَن يستطيعون، بفعل هذا التفاعل الحرّ بين أحرار، أن يحلّوا مشكلاتهم ويديروا نزاعاتهم سلماً، فيما يكونون يخدمون مصالحهم في الوقت نفسه. فالسوق الحرّة، وأكثر كثيراً من تدخّل الدولة، هي ما يزيد البحبوحة ويخلق فرص العمل ويضاعفها.

لهذا فإنّ التجارة والتبادل التجاريّ يحلّان في الليبراليّة حيث تحلّ الحروب والتعبئة والعسكرة في الدعوات الإيديولوجيّة الأخرى. فاستبعاد الحروب والعنف هو المطلوب لحلّ النزاعات، فيما التأثير في سياسات الدول الأخرى يحصل أساساً عبر التبادل والتجارة معها، ما يتصاحب بالضرورة مع حرّية انتقال الأفراد والسلع، وحرّية انتقال الأفكار والقيم كذلك.

وفي رسمها الهدف الأساسي للحياة تُحِلّ الليبراليّةُ الكلاسيكيّة بلوغَ السعادة أولاً، وهذا على عكس إيديولوجيّات يؤرّقها ويتحكّم بها إحراز النصر والمجد لجماعة ما، أو توفير الشروط المفضَّلة للحياة الأخرى كما يفترضها المؤمنون، أو خدمة الحاكم أو نظامه ودولته.

وإذ تقول الليبراليّة إنّ التجارة والثروة جيّدتان فيما الحروب والصراعات سيئة ومدمّرة، فهذا إنّما ينهض ضدّ تقليد قديم يمجّد الحرب بوصفها تُظهر أفضل صفات البشر، كما تلعن التجارة والثراء بوصفهما نهباً وسرقة و/أو تمييعاً للصلابة التي يتطلّبها المجتمع الحربي والذكوري.

وبما قد يبدو أحياناً على شيء من الوعظيّة والتبسيط، يؤكّد الليبراليّون الكلاسيكيون على احتفال بالتقدّم وعلى تفاؤل تاريخيّ مؤكّد هو الذي ساد عموم الفكر الأوروبيّ في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. ولربّما كان موقف ميل من الهند، الذي سبق الإلماح إليه، من تجلّيّات هذا التبسيط الخطّيّ، إذ أبدى إيماناً يكاد يكون سحريّاً بالرأسمالية والأسواق، بما يلغي الأطماع والاعتبارات الاستراتيجية للدول، كما يهدّد بإلغاء السياسة ذاتها أو حصرها في خدمة المشاريع الاقتصاديّة والمالية.

الرأسماليّة بين الثروة والاستلاب

فالعالم الحديث، في متوسط النظرة الليبراليّة، هو العالم الأفضل للعيش فيه لأنّه يتفوّق على أيّ زمن سابق من حيث معدّلات المرض والموت ومتوسّط الأعمار وتقدّم العلوم والمعارف وعموم الفرص المتاحة للبشر. وهذا عائد إلى كون المجتمع قد بات أكثر حرّية وفردية وعقلانية في آن. وفي موازاة ذلك فأهمّ رموز التاريخ ليسوا القادة ورجال الدين والجنرالات والحكّام، بل الناس العاديّون الذين يعيشون معاً في تفاعل وتبادل سلميّين فيحسّنون شروط الحياة بخلقهم الثروة والأفكار التي تُغنيها، فيما الأهمّ بين هؤلاء المُهمّين هم المخترعون وأصحاب المشاريع. وبالتالي فإنّ الأحداث التي ترصّع التاريخ وتضيئه ليست الحروب والمعارك، ولا التشريعات والإجراءات الحكوميّة، بل الانتصارات التي تحقّقها الحرّية ومعها التقنية والتجارة، كشقّ قناة أو إنشاء مطار أو تحسين أداء ما أو اختراع آلة والعناية، من ثمّ، بكلّ ما يطوّر التبادل بالسلع والأفكار والبشر، كما بالمهارات والمعارف، مُقرّباً العالم من بعضه وخالقاً مزيداً من الثراء والرفاه للجميع.

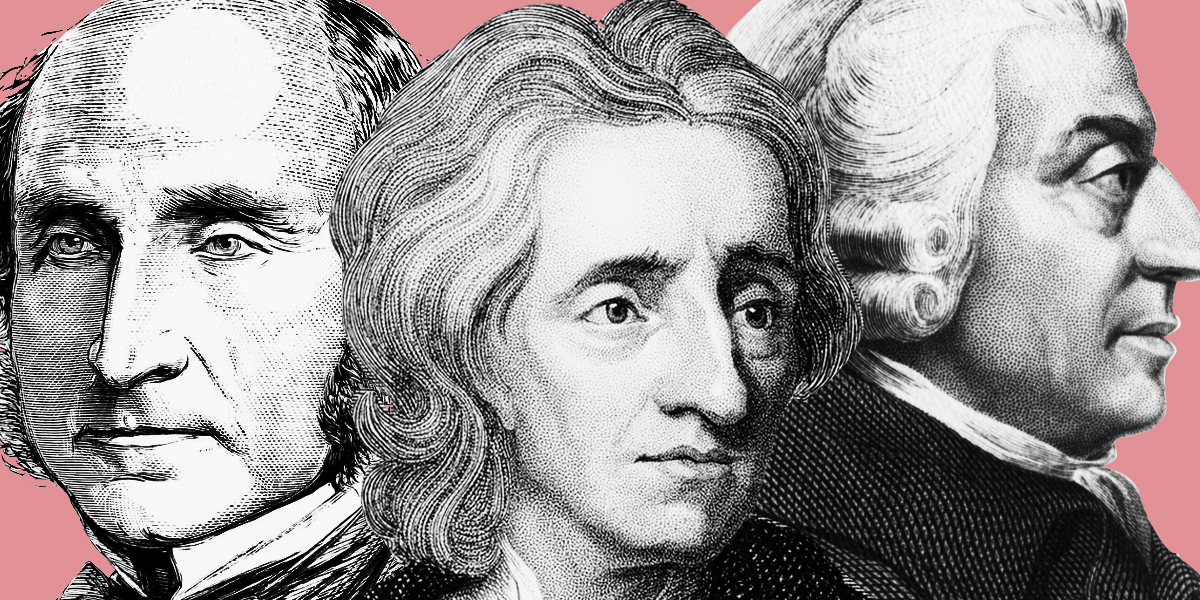

هكذا، ومع آدم سميث خصوصاً، حظي التخصّص، أو تقسيم العمل، وبالتالي تقسيم العمل العالمي، بتركيز فائق بوصفه مصدراً لمنافع ضخمة وشاملة، لا سيّما بفضل الطاقة الإنتاجية الجبّرة التي تتولّد عنه.

ففي عالم العمل الحديث يُنتج الاقتصاد قدراً غير مسبوق من الثراء: ذاك أنّ العمل الذي كان ينجزه شخص واحد في يوم واحد صار من المربح أكثر تقسيمُه إلى مهامّ كثيرة ينفّذها أشخاص كثيرون على مدى أطول من زمن ممارستهم مهنَهم. وقد باتت صناعة الدبّوس المثل الأكثر ذيوعاً الذي ضربه سميث على دور تقسيم العمل في التعريف بالمجتمع التجاري، حيث يمكن لتلك العملية أن تتفرّع إلى 18 عملية مميّزة.

لقد ثمّنِ سميث هذا التغيّر بوصفه حدثاً هائلاً، مستشرفاً أنّ الاقتصاد القومي سوف يغدو أغنى بكثير مع كلّ تخصّص للقوة العاملة ومع كلّ توسّع عابر للحدود في التبادل الاقتصاديّانظر خصوصاً: Adam Smith, An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, Book 1, Chicago, 1977, chap. 1-3.. لكنْ هناك أيضاً مشكلة العلاقة بين العمل من جهة والمعنى والأخلاق من جهة أخرى، وهي المشكلة التي ترجمت انتقادات سميث للمجتمع التجاري وحرّرت تأويله وقراءته من التبسيط الذي يأسره في معادلة «اليد السحرّية للسوق» أو في الشعار الشهير «دعه يعمل دعه يمرّ». ذاك أنّه حين يكون البيزنس صغيراً وعملياته محدودة ومسيطَراً عليها، يكون الإحساس بمساعدة الآخر شأناً ضاغطاً. لكنْ حين يغدو كلّ شيء مصنّعاً، وبلغة عصرنا معولماً، ينتهي الأمر بالفرد مسماراً في آلة ضخمة يُرجّح أن يكون منطق اشتغالها غريباً عن تعقّل صغار العاملين فيها وعن إدراكهم. هكذا رأى سميث، في مواجهة هذا الاستلاب، أنّ على رؤساء المؤسسة المتخصصة مسؤولية أكبر حيال عمّالهم لجهة مكافأتهم بالأجر الذي يستحقّونه، وتذكيرهم بالهدف من هذا العمل، كما بدورهم الأساسي في إنتاجه، ومن ثمّ بالكرامة التي ينطوي عليها عملهم ذاته.

وكان لهذا التوسّع في ما بِتنا لاحقاً نسمّيه رأسمالية استهلاكية، وفي ظلّ توجيه أصحاب المعامل سِلعَهم الاستهلاكيّة نحو طبقة وسطى يتعاظم حجمها، أن أدهش بعض كبار المعلّقين واستفزّ بعضهم، حتّى أنّ جون جاك روسّو رغب في منع «الكماليّات» في مدينته جنيف، مجادلاً، هو المولع بالنموذج الإسبارطيّ، بأنّ جنيف يجب أن تعيش حياة عسكرية مثل المدينة اليونانيّة القديمة. ورغم ما يراه بعض دارسي سميث من تقاطعات عديدة بين نقده ونقد روسّو، فهو كرّس الكثير من جهده للردّ على منطقه هذا، ولو أنّه لم يسمِّه إلّا نادراً. فقد أشار سميث إلى أنّ الاستهلاك الكماليّ إنّما ينطوي على دور جدّيّ في بناء مجتمع صالح: فهو يولّد فائض الثروة الذي يتيح للمجتمعات أن تهتمّ بأعضائها الأضعف. ذاك أنّ مجتمعات الكماليّات، رغم رخاوتها ورغم مآخذ سميث عليها، لا تترك الأطفال والمُسنّين يتضوّرون جوعاً لأنّها تملك القدرة على إعانتهم وتوفير العناية والاستشفاء لهم. هكذا دافع آدم سميث عن الرأسمالية الاستهلاكية على قاعدة تقديماتها للفقراء، وهو ما لا تستطيع أن تقدّمه لهم المجتمعات المكرّسة لمُثل عليا مزعومة.استنفدت المقارنة بين موقفي روسّو وسميث من الاستهلاك والكماليّات والمجتمع التجاريّ الكثير من كتابات اللاحقين. يُنظر مثلاً لا حصراً: DENNIS C. RASMUSSEN, The Problems and Promise of Commercial Society: Adam Smith’s response to Rousseau, Pennsylvania, 2008. حيث يبرهن الكاتب كيف أنّ اختلافهما لا يلغي تحفّظات سميث العميقة على الرأسمالية واقتراحاته التدخّلية للحدّ من أضرارها على الفقراء الذين لا يُترك أمرهم لـ«اليد السحرية للسوق». المرجع نفسه، خصوصاً الصفحات 106-107.

ودائماً يبقى الاقتصاد أحد أخصب الحقول لتطبيق النظريات الليبراليّة، أقلّه الكلاسيكية، تبعاً للأهمية التي توليها للازدهار في حياة البشر والمجتمعات. فالنشاط الاقتصاديّ، متى مورس ضمن إطار القانون ومسموحاته، نشاطٌ أخلاقيٌّ وفاضل (virtuous)، على الضدّ ممّا أشاعته الشعبويّات على أنواعها من ربط الكسب بالنهب والسرقة، أمّا التبادل بين فردين أو بلدين فهو تحديداً ما يجعل الطرفين أفضل حالاً. فالعدائية للتجارة التي ردّت على تطوّر التبادل في أواخر القرن الثامن عشر وفي القرن التاسع عشر فاعتبرتْه، في أحسن أحواله، تبادلاً لكماليّات باذخة، لا زالت قائمة اليوم، وهو ما يقف وراء مطالبات بمعاقبة مَن يكسبون بعملهم، لمصلحة الدولة وبيروقراطيّتها أو لمصلحة مدراء المصارف والشركات الكبرى. وهنا فإنّ الإجماع الليبراليّ على تشجيع المبادرة الحرّة وعلى ضمان الشروط الملائمة لها لا يسري على الموقف من الضرائب التي رفضها «اليمين» الليبراليّ واعتبرها عقاباً على «نجاح الناجحين»، علماً بأنّ سميث نفسه كان أكّد على ضرورتها، شرط أن لا يتأدّى عن ذلك توسيع حضور الدولة في الاقتصاد. وعملاً بقراءة ديبورا بويكويانّيس لسميث، فإنّ تأييده الضرائب على نحو لا يؤدّي إلى «الاستخدام الإنتاجي لرأس المال»، إنّما يندرج في رفضه تركّز الثروة الذي لا يخدم عملية تكوين «ثروة الأمم»، بل يضعفها.أنظر: Deborah Boucoyannis, Contrary to popular belief, Adam Smith did not accept inequality as a necessary trade-off for a more prosperous economy, EUROPP (European Politics and Policy), 19/2/2014. كذلك يمكن الوقوع على وجهتي نظر ليبراليّتين، «يسارية» و«يمينية»، من مسألة البيئة التي لم تكن تاريخيّاً من شواغل الليبراليّين. لكنّ الميل يتعاظم، بحسب البعض، إلى تقارب يؤكّد على نقاط التقاطع بين الليبراليّين والخضر البيئويّين، وثمّة أصوات كثيرة تعوّل على التجربة الجديدة لحكومة الائتلاف في ألمانيا، والتي تشكّلت بعد انتخابات أيلول (سبتمبر) 2021 جامعةً الخضر والليبراليّين إلى جانب الاشتراكيّين الديمقراطيّين. أنظر في مسائل العلاقات بين هاتين المدرستين من موقع متفائل بتحوّلهما إلى «قوّة تقدّميّة قويّة»: James Gustave Speth, LETTER TO LIBERALS: LIBERALISM, ENVIRONMENTALISM, AND ECONOMIC GROWTH, (Lecture at the 30th Annual E. F. Schumacher Lectures, New York City, Nov. 20, 2010.)

فكفّ يد الدولة إنّما يرقى، في عرفه، إلى نظريّة عن القوانين «الطبيعية» للاقتصاد (وفي القرن الثامن عشر ساد الاهتمام بـ«مبادىء الطبيعة الإنسانية»)، حيث ينبغي للبيزنس أن يتجنّب التدخّل الحكومي أو أن لا يتحمّل إلّا القليل جدّاً منه، لأنّ درجة الحرّية حيال الدولة وحيال تدخّلها هي بالضبط أهمّ الأسباب التي تُغني بعض الأمم وتُفقر بعضها الآخر.في تناولها الرأسماليّة وآدم سميث، نادراً ما أتت الكتابات العربية على ذكر الحافز الأخلاقي وراء الرأسمالية، أقلّه عند سميث الذي كان أول اقتصادي عرفه العالم، كما كان أيضاً فيلسوفاً أخلاقياً اهتمّ بالمنطق والجماليّات، وكانت له مساهمات فلسفيّة عن «التعاطف» الذي كرّس له الفصلين الأوّلين من كتابه «نظريّة في الأحاسيس الأخلاقية» الذي صدر في 1759، أي قبل 17 سنة على «ثروة الأمم». وعلى عكس الشائع، تعزّز هذه النظرة الأخلاقية للرأسمالية رفضَ التدخّل الحكومي، ورفض كلّ شراكة بين الحكومة والبيزنس، إذ في ذلك تكمن المحاباة والزبائنيّة، وما بات يُعرف في زمننا بدور اللوبيّات المؤثّرة التي تسيء إلى الحياة السياسية والديمقراطية (كاللوبي الزراعي في الولايات المتحدة مثلاً).

التسامح ومناهضة الحرب

واقع الأمر أنّ الثورات، في إطاحتها الأنظمة القائمة، بدأت تستند، وإن على نحو متفاوت، إلى أفكار ليبراليّة سبقت ولادة التعبير ذاته. هكذا كانت حال الثورة الإنكليزية «المجيدة» في 1688 (التي أزاحت الملك الكاثوليكي جيمس الثاني ووسّعت صلاحيات البرلمان) والثورة الأميركية في 1776 ثمّ الفرنسية في 1789. وفقط بعد الثورة الأخيرة بدأت الليبراليّة بالانتشار والتوسّع، بحيث راحت تنشأ، في أوروبا وجنوب أميركا، حكومات تقول بها، كما شرعت تتشكّل، في منتصف القرن التاسع عشر، أحزاب وحركات في العالم تصف نفسها بتلك المدرسة، خصوصاً أنّ ثورات 1848 وجدت من يسمّيها «ثورات الليبراليّين» بسبب مطالباتها بإقامة نُظم جمهوريّة وبحرّيات اقتصادية ومدنية. وبعد نصف قرن، مع قضيّة دريفوس بفرنسا، كان الامتحان الأول لليبراليّة التعدّدية الحديثة ولمؤسّساتها الجمهورية في المواجهة مع الجيش والكنيسة والقومية.

ويمكن القول إنّه حتّى عشرينيات القرن العشرين، ظلّت النزعة المحافظة هي النقيض المقابل للّيبراليّة، وفي ما بعد احتلّت الفاشيةُ والشيوعيةُ هذا الموقع، ومؤخّراً باتت النزعات الشعبويّة مصدر الهجوم الأبرز عليها في ظلّ عناوين كالاحتفاظ بفرص العمل لـ «شعبنا»، لا لللاجئين والمهاجرين، ووقف الهجرة أو لجمها، واعتماد الحمائيّة، وتفضيل السلع المحلّية على تلك المستورَدة…

لكنْ ضدّاً على هذه التعصّبات، وفي مناهضته القومية والحدود وذهابه مذهب الكونيّة الإنسانيّة، ارتكز الوعي الليبراليّ على التسامح كمبدأ لا محيد عنه. فما دام الناس أفراداً فإنهم يختلفون ويتنازعون، وينبغي أن يسود التسامح في العلاقة مع اختلافهم. وقد كان من أبرز مشاغل لوك الجواب عن سؤال: ماذا نفعل حيال أشخاص ذوي أفكار دينيّة غير أفكارنا؟

أمّا الوجه الآخر للتسامح فرفضُ الحرب بوصفها أعلى درجات التعبير عن التعصّب وتفعيله. وهذا الرفض، وقبل أن يتطوّر إلى موقف نظريّ، كان قد وجد ما يرفده في تجربة شخصيّة مبكرة لجون لوك، هي معاناة الحرب الأهلية الإنكليزية والدينية التي اندلعت وهو في العاشرة. ولئن كان والده ضابطاً في جيش البرلمانيّين بقيادة أوليفر كرومويل، وكان هو نفسه متعاطفاً مع البرلمانيين البروتستانت، فإنّ إعدام الملك تشارلز الأوّل في 1649 وباقي المشاعر الحادّة التي تفجّرت، والتمزّقات والآلام وصراخ الحشود التي سمعها، أثّرت فيه بعمق وعزّزت نفوره من العنف والحروب.

وكان من ذيول الصراع الديني، الكاثوليكي – البروتستانتي، تعالي أصوات تطالب بسيطرة الحكومة على الدين واستئصال كلّ نزعة انشقاق في المجتمع. لكنّ لوك دعا، في المقابل، وفي مقالته المبكرة عن التسامح التي شكّلت عمله الأول (1667)، ثمّ خصوصاً في رسائله الثلاث عن التسامح (1689-1692) التي كتبها في هولندا حيث كان منفيّاً، إلى حرّيّة المعتقد والاعتقاد. وكان ما أعطى دعوته بُعداً قارّيّاً، أو أمميّاً بمعايير ذاك الزمن، أنّ لويس الرابع عشر كان قد ألغى في 1685 «مرسوم نانت» (1598) الذي سبق أن ضمن التسامح الدينيّ مع بروتستانت فرنسا (الهوغنوت). بيد أنّ تسامح لوك لم يكن من النوع البسيط، ولا كان، بطبيعة الحال، ناجزاً ومكتملاً بذاته. ذاك أنّ المقصود بتسامحه اقتصر على الفِرق البروتستانتيّة التي لا تنضوي في «كنيسة إنكلترا»، كالمشيخيّين والإنجيليّين وسواهم. فهو لم يشمل بذاك التسامح الكاثوليك و«المحمّديّين»، علماً بأنّ تحفّظه عليهم لم يكن مردّه إلى معتقداتهم الدينيّة، بل بسبب الفصل المبكر الذي أقامه بين الكنيسة والدولة. فعنده أنّ غير البروتستانت، كالكاثوليك والمسلمين، يمنحون ولاءهم إلى قوّة أجنبيّة، وليس إلى «قوانين الأمّة» وروابط اجتماعها. أمّا الملاحدة فكان أشدّ تمييزاً ضدّهم، هو الذي بنى نظريّاته على مقدّمات لاهوتيّة واعتبر أنّ «الحقوق الطبيعية» مصدرها الله (وهو ما اعتمده لاحقاً إعلان الاستقلال الأميركيّ في 1776)، فيما الملاحدة لا يلتزمون بأيّ تعهّد حيال السلطة الربّانية.أنظر مثلاً: John Locke, Two Treatises …, p. 238, 245-6 & 249.

وعلى أيّة حال، فما صمد في النهاية، خصوصاً مع تقدّم تيار العلمنة، أنّ الحجج التي قدّمها لوك دفاعاً عن مبدأ التسامح، والتي لا تزال شديدة الراهنيّة قياساً بأوضاع مجتمعات وجماعات متنازعة في يومنا هذا، عملت هي نفسها على تجاوز ذاك التمييز الذي أقامه وعلى طيّ صفحته: فلا البشر، وفقاً لحججه، هم المرجع الصالح لتقييم الحقيقة، ولا فرض «ديانة صائبة» بالقوّة والعنف أمر ممكن، فيما يقود كلّ فرض قسريّ إلى فوضى اجتماعية أكبر كثيراً ممّا يقود إليه الإقرار بالتنوّع. ولأنّ الهدف الأخير للدولة، كما جادل، يقتصر على حفظ الحياة الآمنة للناس، فإنّ لا علاقة لهذه الدولة بأرواح هؤلاء الناس، فيما يبقى الدين خياراً شخصيّاً وتبقى الكنائسُ مجرّد منظّماتٍ طوعيّة وتطوّعيّة.

وبفعل لوك وأفكاره هذه بدأ يتراجع مبدأ معاقبة الأفراد تبعاً لمعتقداتهم، ما جعل إنكلترا، وهي مهد تلك الأفكار، قبلة أمم أوروبا القرن الثامن عشر في سعيها إلى الفصل بين معتقدات الفرد وإيمانه وبين مكانته أو موقعه أو الفرص المتاحة له أو المغلقة أمامه.

لكنّ مبدأ التسامح ما لبث لاحقاً أن شهد مزيداً من التطوير والتبلور باتّجاه شمول الجميع من غير تعيين هويّاتيّ. فقد عارض ستيوارت ميل، الذي تجاوز منطق «الحقوق الطبيعيّة»، النزوعَ والاحتمالَ الاستبداديين لدى الأكثرية أيّاً كانت، مشيراً إلى «طغيان الأكثرية» (The tyranny of the majority) «الذي بات الآن، وبصورة عامّة، من الشرور التي يُفترض بالمجتمع أن يحتاط لها (…) [فـ] حين يكون المجتمع نفسه هو الطاغية (…) فإنّ أدوات طغيانه لا تنحصر بالأعمال التي قد ينفّذها بأيدي موظّفيه السياسيّين (…) إنّه يمارس طغياناً اجتماعياً أعظم كثيراً من أنواع عديدة من الاضطهاد السياسي طالما أنّه (…) يترك للهروب أدوات أقلّ ويخترق بعمق أكبر كثيراً تفاصيل الحياة ويستعبد الروح نفسها».JOHN STUART MILL, On Liberty, Utilitarianism…, p. 76. وإنّما ينبع أحد مصادر التعويل الليبراليّ على «المحكمة العليا» وأمثَلَتها من هذا المبدأ بالضبط، مبدأِ الحدّ من طغيان الأكثرية ولو أنّها أكثرية منتخبة.

وقد تطوّر الدفاع عن الأقلّية وحقوقها ليجد أوضح تعابيره مع جون رولز في كتابه الشهير نظريّة العدالة (1971). فقبل رولز، وعلى مدى قرن، كانت الفلسفة السياسيّة الرائجة في الولايات المتحدة هي النفعيّة (Utilitarianism)، وعلى كثرة النفعيّين واختلافاتهم، وفي عدادهم الليبراليّون النفعيّون خصوصاً، كان المشترك أنّ «الخير الأكبر [هو] للعدد الأكبر». وفي الفكر السياسيّ تُرجم هذا المبدأ إلى ما يُسمّى المجتمع العادل، كونه ينظّم مؤسساته ومعاييره وقوانينه بما يعود بالنفع الأكبر على ذاك العدد الأكبر. أمّا نقد النفعية فرأى في تلك العدالة الأكثروية ما قد يبرّر أعمالاً يراها البعض غير أخلاقيّة. فلنتأمّل مثلاً مجتمعاً يعيش 10 بالمئة منه في ظلّ العبوديّة فيما الـ90 بالمئة من السكّان سعداء بحياتهم. في مثل هذه الحالة يغدو مبدأ الخير الأكبر للعدد الأكبر مبدأ متسامحاً مع العبوديّة ذاتهاJOHN RAWLS, A THEORY OF JUSTICE, Harvard, 1999, pp. 137-145.، فضلاً عن أنّ إخلاله بالحقوق والحرّيات الأساسيّة يجعله غير عادل. فمشكلة الوعي النفعيّ بالتالي تتعلّق بالحقوق التي لا ينبغي انتهاكها بغضّ النظر عن نفعها للآخرين أو إضرارها بهم. ذاك أنّ للأفراد حقوقاً غير قابلة للانتهاك أو الاحتساب بمعيار العدد أو بمصالح أكثرية السكان ورفاههم.

وعملاً بنظريته في «الموقع الأصلي» والنظر من وراء «حجاب الجهل»، يستبعد رولز أن يختار الفردُ النفعيّة، إذ «سيكون من غير المحتمل أن يوافق أشخاص يعتبرون أنفسهم متساوين على مبدأ قد يمنح البعض فرص حياةٍ أقلّ لأجل أن يتمتّع آخرون بمجموع أكبر من الامتيازات»المرجع السابق، ص. 13..

وهو، في مواجهة النفعيّة، ولأنّه يرى في مفهومها عن العدالة تمييزاً لصالح الأكثرية، يطرح المبدأ الذي يسمّيه «العدالة كإنصاف» (Justice as fairness) حيث يناط بالمجتمع، الذي يتأسّس من مواطنين أحرار، توفير حقوق أساسية متساوية وتعاونٍ يتخلّل نظامهم الاقتصادي المساواتيّ.

ويتقدّم رولز نحو مسألة أخرى وثيقة الصلة بتلك الإشكاليّة، مختاراً النموذج الذي لا يكون فيه للدولة دين رسميّ، أو دين دولة، لأنّ المؤمن (الأقلّي) في بلد ليس فيه دين رسمي يتمتّع بحرّيات دينية تفوق كثيراً الحرّيات التي يتمتّع بها الملحد (الأقلّي) في بلد يعتمد ديناً رسمياً. ذاك أنّ السؤال، في النهاية، ليس عن صوابٍ أو خطأ مجرّدين ومفروضين من أعلى، وبقوّة سلطة ما، بل هو حول الحرّيّة بذاتها ومدى شمول الجميع بها، لا فارق أكانوا أكثرية أم أقلّية. وبهذا المعنى، يغدو على «نظريّة العدالة» أن «تستخلص، من وجهة نظرها، كيف تعامل أولئك الذين ينشقّون عنها»المرجع نفسه، ص. 325. هي نفسها.

المسألة النسويّة

لئن لم يكن واضحاً ما إذا كان لوك يؤمن بمساواة الرجال والنساء، فقد تحدّث ستيوارت ميل عن عبوديّة النساء وإخضاعهنّ، متأثّراً بالفيلسوفة والنسويّة الإنكليزية هارييت تايلر ميل التي ربطته بها صداقة متينة أفضت بهما إلى زواج.يروي أحد شارحي ميل، ريتشارد آي بوسنر، أنّه علّق على تعدّد الزيجات عند المورمون الذي اعتبره أيضاً من علامات العبودية الواقعة على النساء «حتّى لو رغبت فيه النساء». Richard A. Posner: ‘On Liberty: A Revaluation’, in: JOHN STUART MILL, On Liberty, Utilitarianism…, p. 204.

وقبل ميل، كانت الإنكليزيّة ماري وُلستُنكروفت (1759-1797) قد أسّست الموقف الليبراليّ من مساواة الجنسين. فهي جادلت، في كتابها تبرئة حقوق النساء (Vindication of the rights of women) / (1792) بأنّ المرأة كائن قادر وعقلاني، وأنّها «طبيعياً» مساوية للرجل، وينبغي أن تحظى بنفس الحقوق المدنيّة التي يحظى بها من مُلكية وحقّ في التصويت إلخ… وهكذا تغيّر معها، كما مع لوك قبلها، فهم مصطلحي «طبيعة» و«طبيعيّ».

وهي، في طرحها أزمة نساء الطبقة الوسطى حينذاك، عارضت الكثير ممّا كان سائداً حول المرأة، مؤكّدةً أنّ النساء اللواتي يبقين في البيت لا تُتاح لهنّ فرصة تطوير طاقاتهنّ الذهنية وقد يتحوّلن إلى «طاغيات بيتيّات» (Domestic tyrants) على أطفالهن وخادماتهنّ.MARY WOLLSTONECRAFT, A VINDICATION OF THE RIGHTS OF MEN and A VINDICATION O F THE RIGHTS OF WOMAN, Oxford, 1999, p. 279. ووضع كهذا لا يتغيّر إلاّ حين تُعطى لهنّ نفس الفرص التعليمية التي تُعطى للرجال بحيث يباشرن تطوير شخصيّاتهن وقدراتهنّ. أمّا تعليم النساء واستقلالهنّ الاقتصادي فهما ما يتيح رفع سيطرة الرجال عليهنّ.

وقد انطلقت وُلستُنكروفت من موقع يمكن أن نسمّيه الآن نسويّة المساواة، انطلاقاً من أنهنّ يشاركن الرجال هبة العقل ويساوينهم فيه، من غير أن تؤكّد اختلاف النساء أو فرادتهنّ. إلاّ أنّ ظاهر فقدانهنّ الطاقة العقلانيّة وسلوكُهنّ الذي يبدو قليل النضج فما هما سوى نتيجة تحقير الرجال لهنّ ونقص تعليمهنّ وضعف احترامهنّ لحقوقهنّ. فاعتمادهنّ على الرجال وانحصارهنّ في الحيّز الخاصّ هما بالتالي ما حال دون تطوّرهنّ. وقد جادلت دفاعاً عن حقوق مدنية وسياسية كاملة للنساء وعن تعليم الفتيات والصبيان معاً، وعن وجود مسؤوليات مشتركة، في تربية الأبناء، بين الآباء والأمّهات.

وكان أحد أبرز استهدافاتها في تبرئة حقوق النساء جان جاك روسّو الذي دافع عن وجود فارق طبيعيّ بين الجنسين، ورأى أنّ الرجال أكثر ذكاء ونشاطيّة من النساء، زاعماً أنّ تبعيتهنّ للرجال شرط طبيعي يتعلّق بهنّ، وأنّ ما أنتج هذا التفاوت ليس مؤسّسة إنسانية بل هو فارق في القدرات العقلية للجنسين. وهي شكّكت برواية روسّو عن الحضارة ورأت أنّ النساء عُلّمن أن يكنّ تابعات للرجل، وهذا ليس الحالة الطبيعية. وعلى الضدّ من نظرية الفيلسوف الفرنسيّ من أنّ الحضارة مُفسدة بالكامل، رأت أنّ المطلوب استكمال الحضارة عبر التطوير العقلاني للمجتمع، فإن لم تغدُ النساء أكثر تعلّماً وعقلانية فإنّ الفضيلة الإنسانية وتقدّم المعرفة سوف يتباطآن.

وما لا يقلّ أهميّة أنّ نسويّة وُلستُنكروفت بدت مجرّد جزء نافر من لوحة تقدّميّة أعرض. فقبل عامين على كتابها المذكور، أصدرت تبرئة حقوق الرجال (A vindication of the rights of men)، فكتبته بنبرة نقديّة حادّة، جمهورية وعقلانية، ضدّ إدموند بيرك وآرائه في الثورة الفرنسية، كما ضدّ القيم الأرِستقراطية والذكورية. فهي استهلّت كتابها هذا برسالة وجّهتها إلى بيرك، ثمّ جاء هجومها عليه، الذي تسبّب بشهرتها، مستهدفاً مواقفه الرجعية من العادات والتقاليد والمراتب. هكذا كان نصّها دفاعاً جمهورياً عن الفضائل المدنية ونقداً للملكيّة الدستوريّة والنظام الطبقيّ ممّا يتمسّك به بيرك، الذي اعتبرت أنّه يهين العقل الإنساني ويعتمد على تمييزات موروثة عن الماضي، «فهل يزعج السيّد بيرك نفسه ويخبرنا أيّةَ مسافة ينبغي أن نَرجعها إلى الوراء كي نكتشف حقوق الرجال، طالما أنّ نور العقل دليل بالغ الضلال بحيث أنّ الحمقى وحدهم هم الذين يثقون باستنتاجاته الباردة؟»المرجع السابق، ص. 9..

ذاك أنّ دفاع بيرك عن حقوق الرجل الإنكليزي ليس، وفقاً لها، سوى دفاع عن المُلكيّة الزراعية الكبرى والتراتُب الاجتماعي الملازم لها. أمّا النظام الأبوي الذي يتمسّك به فهو المسؤول عن جعل النساء مجرّد متفرّجات سلبيات على الحياة السياسية. وقد وضعت وُلستُنكروفت حياة الأغنياء التي اعتبرتها فارغة وفاسدة في مقابل الصدق والأصالة اللَّذين نسبَتْهما إلى الحِرَفيّين والمزارعين المكتفين ذاتيّاً، وشنّت هجوماً كاسحاً على التفاوت الاجتماعي والمكانة واتّهمتهما بتشويه الطبيعة الإنسانية.

ولئن ميّزها عن كتّاب تنويريين آخرين إيمانها الديني، فقد رتّب عيشُها في فرنسا، التي انتقلت إليها إبّان ثورتها، أثراً بالغاً على تطوّرها الفكري. فهناك استهوتها أطروحات الجيرونديّين، لا اليعاقبة، وكانت نقديّة حيال الأخيرين وتعصّبهم وعدم امتلاكهم سياسة نسويّة، فضلاً عن رفضهم تعليم الفتيات إلى جانب الصبيان وعدم منحهم النساء حقّ المواطنة والحقوق المساوية لحقوق الرجال.

وفي 1794 نشرت كتاباً آخر هو وجهة نظر تاريخيّة وأخلاقيّة في أصل الثورة الفرنسيّة وتقدّمها، ردّت فيه على وجهة النظر المحافظة الشائعة في بريطانيا عهدذاك من أنّ الثورة لم تنجم إلاّ عن جنون جماعي ضرب الفرنسيين. فهناك «آراء معيّنة زرعتْها، يداً بيد، الخرافة والاستبداد، مستندةً إلى جذر بالغ العمق في عاداتنا الفكرية. فحين نلاحظ أنّ ما يُسمّى في الغالب فضيلة ما هو إلاّ نقص في شجاعة التخلّص من أنواع التمييز، تبدو ملاحظتنا هذه [لهم] مدّعية وفاسقة بشكل وقح»المرجع نفسه، ص. 289.. وعلى هذا النحو اجتهدت في تبيان أنّ الظروف الاجتماعية والاقتصادية هي التي تركت القليل من الخيارات للفرنسيين ما عدا الثورة.

وقد استكملت الأميركية بيتي فريدَن (1921-2006) تحويل النسويّة ومساواة الجنسين إلى مبدأ ليبراليّ صلب. ففي كتابها اللغز [أو الإيهام] النسائيّ (1963) جادلت بضرورة التخلّص من القوانين القمعية والآراء الاجتماعيّة التمييزية، وبأنّ ما حال بين النساء والتقدّم أفكارٌ غير عادلة عن العمل الذي يلائمهنّ. وبالطبع فإنّ الفوارق الجندريّة، في عرفها، ما هي إلّا نتاج الشرط الاجتماعي، لا البيولوجيا.

لقد كانت فريدن استمراراً لولستنكروفت وتجاوزاً لها، خصوصاً لمجادلتها حول توسيع «الحرّيات الإيجابية» (شروط توكيد الذات إلخ…) وليس فقط الاكتفاء بـ «الحرّيات السلبية» (إزالة القوانين والعوائق التي تحول دون المساواة القانونية).

أمّا كتابها المذكور فدار حول عدم الإشباع الذي تستشعره النساء في أدوارهنّ كأمّهات وكربّات بيوت، عاكساً التحوّلات الاجتماعية والثقافية التي عاشتها النساء في ستينيّات الولايات المتحدة. فخلال الحرب العالميّة الثانية احتلّت المرأة أدواراً لم يسبق أن احتلّتها في الاقتصاد والمجتمع، بما في ذلك الصناعة الثقيلة والجيش. وخلال تلك الحرب ثمّنت الحكومة الأدوار الجديدة بوصفها تطوّراً إيجابياً. لكنْ في الخمسينيّات، ومع الازدهار الاقتصاديّ لما بعد الحرب، صار يُنظر إلى حياة ربّة الأسرة في ضواحي المدن بوصفها هي الحياة المثلى للمرأة، وتولّى الإعلام والدعاية ترويج هذا التصوّر في حملة تستهدف إرجاع المرأة إلى البيت. وفي الخمسينيّات، وخصوصاً الستينيّات، بدأت حركة الحقوق المدنية تُلهم حركات حقوق أخرى في عدادها النسويّات، وراحت تظهر كتابات عن أدوار للمرأة تتّصل بالخضوع والإخضاع.

في هذا السياق أجرت فريدن استقصاء تناول أوضاع زميلاتها السابقات في الجامعة لتجد أنّ الكثيرات منهنّ لسن سعيدات بكونهنّ ربّات أسرة. هكذا كتبت اللغز النسائيّ الذي باع ملايين النسخ وصار عنوان الموجة الثانية للنسويّة، التي امتدّت حتّى الثمانينيّات، بعد الموجة التي أطلقتها سيمون دوبوفوار في كتابها الجنس الثاني.رغم أن الترجمة المتداولة لكتاب سيمون ديفوار هي <الجنس الآخر>، إلا أن الكاتب يرى أن الترجمة الأصح هي <الجنس الثاني>، لأنها الأقرب إلى العنوان الأصلي le deuxième sexe ولأنها أقرب لروح النص من حيث مقاربة دوبوفوار المرأة كجنس تابع لسلطة الجنس الأول أكثر مما هي آخر بمعنى الآخرية. (المحررة)

لقد رأت، في تقديمها المانيفستويّ لكتابها، أنّ «هناك شيئاً ما خاطئاً جدّاً في الطريقة التي تحاول النساء الأميركيات اليوم أن يعشن حياتهنّ بموجبها»Betty Friedan, The Feminine Mystique, A Dell Book, 1974, p. 7.. وهي إذ تبدأ بمناقشة «المشكلة التي لا اسم لها»، وهي عدم السعادة المنتشر بين النساء، تخطّىء ما كانت الكثيرات يقلنه من أنّ اليأس مشكلة أفراد، لترى فيه مشكلة مجتمعية يتواطأ فيها الإعلام (مجلات ودعايات وراديو وتلفزيون…) الذي يسيطر عليه الرجال.

فاللغز النسائيّ، ومفاده شيوع فكرة أنّ الأدوار التقليدية للمرأة، كزوجة وكأمّ، توفّر لها التحقّق الذاتيّ والإشباع، يعزّز الأدوار النمطيّة والتنميطيّة في تحدّيها بلوغَ المرأة إلى فرص أكبر وأكثر. فـ «في كلّ حقل مهنيّ تقريباً، في البيزنس كما في الفنون والعلوم، لا يزال النساء يُعامَلن كمواطني طبقة ثانية، مع قليل من الأعمال المتوفّرة لهنّ، وبأجر أقلّ مقابل عمل مساوٍ [لعمل الرجال]»المرجع السابق، ص. 360-361..

وتردّ فريدن على سرديات فرويديّة تستند إلى ما رآه فرويد عن طفليّة المرأة، فتكرّس لها فصلاً كاملاً (هو الخامس). ذاك أنّ «الفكرة الفرويديّة» «قادت النساء، وأولئك اللواتي درسوهنّ، لأن يُسئن تأويل غضب أمّهاتهنّ، وتذمّرات وافتقارات آبائهنّ وإخوتهنّ وأزواجهنّ، وكذلك مشاعرهنّ وخياراتهنّ المحتملة في الحياة»المرجع نفسه، ص. 95..

وبما يشبه ما فعلته ولستنكروفت من قبل، انتقدت فريدن الوظيفيّة التي تقضي بحصر النساء في أدوارهنّ الاجتماعية بحجّة أنّ هذا الحصر شرط مطلوب من أجل أن يعمل المجتمع بشكل أفضل. وهي ذهبت بعيداً في انتقاد جوانب مختلفة من التعليم، كالصفوف وموادّ الدراسة التي يُفترض بالمرأة أن تتلقّاها، لتستنتج أنّ نقص التحقّق والإشباع الذاتيّين عند المرأة، التي هي ربّة منزل، لا يؤثّر إلاّ سلباً في الأطفال إذ ينتقل إليهم حاملاً لهم التعاسة والبؤس. وفي المقابل دافعت صاحبة اللغز النسائيّ عن خطّة جديدة للنساء، بحيث لا ينظرن إلى ربوبيّة البيت كمهنة أو هدف للحياة، بل يسعين إلى العمل النافع الذي يتطلّب استخدام طاقتهنّ الذهنيّة، مُلاحِظةً أنّ محاولات المرأة تَجاوزَ تلك العوائق لن تكون سهلة، بل سوف تواجه مقاومة المجتمع وزجره، إلاّ أنّ على النساء المضيّ في المحاولة من خلال التعلّم والعمل النافع لتجنّب الوقوع في أفخاخ الحياة التعيسة.

وكانت فريدن ناشطة ومناضلة، وعبر منظّمات أسّستها أو ساهمت في تأسيسها، نشأ لوبي لهذا الغرض في الكونغرس الأميركيّ كما بدأت تُرفع الدعاوى ضدّ حالات التمييز. وفي سنة صدور الكتاب، وفي أجواء الضغط التي أثارها، ناقش الكونغرس عدم المساواة الجندريّة وصدر «قانون الأجر المتساوي» (The equal pay act) مقابل العمل نفسه. وبعد سنوات قليلة على صدور الكتاب، رفعت «المنظّمة الوطنيّة للنساء» (ناو)، وكانت فريدن من مؤسِّساتها في 1966، مطلب إزاحة كلّ العوائق من طريق المساواة. مع هذا فهي لم توافق بعض النسويّات الراديكاليّات اللواتي رسمن الرجال أعداء لهنّ، فاعتبرت أنّ على الرجال والنساء أن يعملوا معاً لتحرير الجنسين من الأدوار الجنسيّة البائدة، وهو ما لا يعني إنهاء الزواج أو إنهاء الأمومة أو رفع شعار «يسقط الرجال».

وإذا كانت الليبراليّة لا تحتكر الدعوة النسويّة، إلّا أنّها تدمجها في صلبها الحميم مدفوعةً بسببين على الأقلّ، أحدهما هو المساواة، والثاني انعكاس تعليم المرأة ودخولها سوق العمل على الأداء الإقتصاديّ والإنتاجي، وعلى الرفاه والازدهار تالياً.

وعلى أيّة حال، فمنذ فريدن شهد الوعي النسويّ الليبراليّ تطورات كثيرة، ولم يعد يقتصر على تناول نساء «الطبقة الوسطى البيضاء»، على ما كان يؤخذ على النسويّة الليبراليّة تقليدياً. فقد تمدّد هذا الوعي إلى نساء ينتمين إلى طبقات وإثنيّات أخرى، بيد أنّ النمط غير الليبراليّ من الوعي النسويّ شهد، في هذه الغضون، بعض التمدّد أيضاً.

الليبراليّة المرفوضة…

صحيح أنّ الحقبة التي أطلق عليها ألبرت حوراني تعبير «الحقبة الليبراليّة» شهدت بعض أصوات ترفع هذا البند أو ذاك من بنود الوعي الليبراليّ (كالوطنية الدستورية، ومكافحة الطائفية، والحرّية ورفض الاستبداد، وحقوق المرأة، وضعف الحماسة للحروب…). ينطبق هذا خصوصاً على أحمد لطفي السيّد وعبد الرحمن الكواكبي وشبلي شميّل ووليّ الدين يكن وقاسم أمين. بيد أنّ تلك المحاولات الثقافية والفكرية ما كان ممكناً أن يُكتب لها النماء والتطور والتحوّل، من ثمّ، إلى حالات اجتماعية أو تمثيليّة عريضة تتجاوز أصحابها المباشرين. وثمّة أسباب وجيهة للقول، انطلاقاً من تجارب القرن العشرين العربي، إنّه سيكون من بالغ الصعوبة أن تُكتب لأيّ وعي ليبراليّ حياة سعيدة ما لم تُحسم أمور عديدة وأساسيّة تَحول كثرتُها وقوّتُها دون تبيئة الليبراليّة أو استزراعها. وما هاتان الكثرة والقوّة سوى النتاج الطبيعي لكسر الحياة الحزبية (والإعلامية والنقابية…) الذي بدأه الانقلاب الناصريّ في مصر عام 1952، بعد تمرينات أوليّة في العراق (1936، 1941) وسوريّا (1949).

فالقرن العشرون العربي إنّما افتُتح سياسياً بـ «حزب الوفد» المصريّ، الذي تزن تجربته أكثر كثيراً ممّا تزن تجارب المثقّفين المذكورين والمبعثرين. فهو أُسّس في 1919، بقيادة أعيان ووجهاء، ريفيّين ومدينيّين، بدأوا حياتهم العامّة في «حزب الأمّة»، واجدين في «حزب المؤتمر» الهنديّ الناشىء في 1885 ما يتأثّرون به. وكان أن أحرز «الوفد»، لا سيّما بعد نيل الاستقلال، قوّة وشعبيّة لم يُحرزهما أيّ حزب آخر يمكن وصفه، ولو بقدر من التسرّع والمبالغة، بالليبراليّة.

ففي الدستور الأول لـ «الوفد»، الذي وُضِعَ في 1918، أُعلن أنّ الحزب يستمدّ سلطته من إرادة الشعب المصريّ المعبَّر عنها إمّا مباشرة، أو من خلال ممثّليه في الأجهزة التمثيليّة. ووفق حوراني، كانت رؤية الحزب لاستقلال مصر «مُتَصوَّرَةً وفقاً للفكر الليبراليّ: مصر التي يكون المسلمون والأقباط فيها موحّدين في الرباط المقدّس للانتماء الوطنيّ، والحكومة تكون دستوريّة، والحقوق الفرديّة محتَرَمَة، والنساء حُرّات، والتعليم الوطنيّ شاملاً، والصناعة الوطنيّة تتولّى رفع مستوى المعيشة»ALBERT HOURANI, ARABIC THOUGHT IN THE LIBERAL AGE 1798- 1939, Cambridge, 2013, pp. 218 & 325.. ويضيف ماريوس ديب، دارس «حزب الوفد»، أنّ الذين أسّسوا الحزب وقادوه من أعضاء سابقين في «حزب الأمّة»، «تصوّروا مصر بوصفها تشكّل أمّة، ولم يحبّذوا أيّة رابطة مع أيّ كيان سياسيّ أكبر من مصر»Marius Deeb, Party Politics in Egypt: the Wafd & its rivals 1919-1939, Ithaca Press, 1979, P. 70..

وفي كنف «الوفد»، بوصفه القوّة الأوسع نفوذاً في المجتمع المصريّ، أمكن للبيئة الثقافيّة العريضة أن تحلّ مسائل ثلاثاً هي، إذا صحّ القول، البنية التحتيّة لأيّة ليبراليّة: الانتماء الوطنيّ المصريّ، والوحدة الوطنيّة المسلمة – القبطيّة، والنسويّة التي عدّها جيل من المثقّفين على رأسه أحمد لطفي السيّد، غير الوفديّ، «جزءاً جوهرياً من الوطنية الحقّة»، «فلم يكن من الصدف – كما يضيف حوراني – أنّه حين بدأت النساء المصريّات، بعد عقد، خلع الحجاب والمطالبة بالحقّ في المشاركة في الحياة العامة للمجتمع، كان ذلك من نتائج النضال الاستقلاليّ في الأيّام الأولى للوفد»ALBERT HOURANI, ARABIC THOUGHT…, p. 182..

ومع تولّي مصطفى النحّاس، في 1927، قيادة «الوفد»، أعطيت الأولويّة للمسألة الديمقراطية في الحياة السياسية المصريةتستعيد الفقرات التالية، إلاّ حين يُشار إلى العكس، مقالة لكاتب هذه الأسطر بعنوان النقص الديمقراطي لدى ديمقراطيينا ، موقع درج، 16/2/2018.، فكانت معاركه متّصلة ومتواصلة مع الملك فؤاد حتّى رحيله عام 1936، ثمّ مع ابنه فاروق، وكان مدارها الحدّ من سلطة الملك، فيما كان الحدّ من سلطة «الوفد» قضيّة الملك في المقابل.

ففي 1930 عرّضه دفاعه عن الدستور، ضدّ المَلكيّة المطلقة لفؤاد، لمحاولة اغتيال في المنصورة. وقاوم النحّاس، وهو مؤمن، إقحام الدين في السياسة، رافضاً تنصيب فاروق في احتفال دينيّ لأنّه «ليس في الإسلام سلطة روحيّة». وردّاً على استخدام أحمد حسين، مؤسّس «مصر الفتاة»، شعار «الله – الوطن»، هاجمه النحّاس واعتبر استخدام الله في السياسة «شعوذة».

وبدوره، ومستفيداً من هذا التوجّه الوفديّ، عمل فاروق على احتكار «القضية الوطنية» وأنشأ حوله تحالفاً من الرجعيين-الوطنيين المناهضين لبريطانيا: الشيخ مصطفى المراغي وأحمد حسين ومرشد الإخوان حسن البنّا والضابط الانقلابيّ، البروسيّ الهوى، عزيز علي المصري، أستاذ «الضبّاط الأحرار» اللاحقين. وكان هذا الحلف مسؤولاً عن محاولات عدّة لاغتيال النحّاس، كما كان الضابط أنور السادات واحداً من المكلّفين بها. غير أنّ رصيد النحّاس الوطني، وإن غير الرجعيّ، لم يكن يقلّ عن رصيده الديمقراطي، إذ فضلاً عن الأصل الاستقلاليّ لـ «الوفد» الذي كان أحد أبرز مؤسّسيه، كانت حكومته هي التي أنجزت المعاهدة الاستقلاليّة الشهيرة في 1936.

أمّا الهديّة التي لا تُقدّر بثمن التي قُدّمت لخصوم الديمقراطيّة والليبراليّة فكانت «حادثة 4 فبراير» (1942) الشهيرة، حين فرض البريطانيّون على فاروق، الذي حاصروا قصره، حكومة وفديّة تكون بديلاً عن حكومة موالية للألمان. ومعروف أنّ القوات الألمانية يومذاك كانت ترابط في ليبيا، حيث بقيت حتّى هزيمتها في معركة العلمين بعد سبعة أشهر. مع هذا لم يؤلّف النحّاس الحكومة إلّا مُجبراً وبعد توجيه إنذار بريطانيّ إليه.

ولاحقاً، بعد الانقلاب الجمهوري، لم يساوم قائد «الوفد» مع عبد الناصر، وفي مطالع 1953، حُلّت الأحزاب بما فيها حزبه، فاستمرّ النحّاس على رفضه عسكريّةَ النظام والحكم الديكتاتوري. وهكذا بقي حتّى وفاته، لم يضعف أمام سحر القائد، ولا أمام «انتصاراته القومية»، علماً أنّ النظام الناصريّ أخضعه للمراقبة وحدّد مكان إقامته كما مُنعت زيارة النحّاس وحُرّم ذكر اسمه في الصحف.

وما لا شكّ فيه أنّ التيّار المناهض للّيبراليّة الذي باشرت جماعة الإخوان المسلمين بلورته، مع نشأتها في 1928، ليبلغ ذروة أولى في 1942 ثمّ انتصاراً ناجزاً مع انقلاب 1952، استفاد من تقاليد عدّة ومن تطوّرات عدّة. فهناك في الخلفيّة الأبعد أنّ البدايات التحديثيّة التي شهدها العهد العثماني، مطالع القرن التاسع عشر، ارتبطت أساساً بالبحث عن القوّة العسكريّة وأدواتها، ثمّ أنّ الأفكار الحديثة، وفي عدادها الفكرة الليبراليّة، وفدت إلينا من ضمن الوفادة الاستعمارية الغربية. بعدذاك كانت التأثيرات التي خلّفتها الثلاثينيّات الأوروبية المتطرّفة، وأجواء الحرب العالمية الثانية ثمّ حرب فلسطين وقيام دولة إسرائيل. وعلى امتداد تلك المسيرة طغى تأويلٌ ما في مقارعة البريطانيّين جذريٌّ وقطعيّ لا يكتفي باستهداف وجودهم العسكري والسياسي المباشر، بل يستهدف أيضاً ما نتج عن ذاك الوجود أحزاباً ومؤسّساتٍ وإعلاماً وانفتاحاً اجتماعيّاً وسوى ذلك. وفي المقابل كانت تلك العوامل المستَهدَفة نفسها أقرب إلى تقليد ضمنيّ أفادَ منه «الوفد» ونهض عليه. ذاك أنّ الوجود البريطانيّ الذي يُرَاد التحرّر منه سياسياً وعسكرياً هو نفسه الذي يراد البناء على إنجازاته الكبرى. وبعد كلّ حساب، فإنّ كلّ ما بات يوصف بالليبراليّ والليبراليّة ما كان ليرى النور لولا الكنف، أو العصر الذهبي، الذي جسّده الانتداب البريطانيّ مجتذباً إليه المثقّفين والصحافيين والمعلّمين من سوريّا ولبنان. وهذا معطوف على تطوّر أسبق هو أنّ بدايات تعرّض مصر (والمشرق العربي) للأفكار التنويرية الفرنسية هي ما حبلت به الحملة العسكرية النابوليونيّة تحديداً.

لكنّ ما أثبتته تجارب مئة عام على الأقلّ أنّ التقليد الأوّل، الأحاديّ والقاطع، هو الذي غلب ويغلب التقليد الثاني المركّب، مستفيداً من تطوّرات إقليميّة ودوليّة هبّت وتهبّ في مصلحته. فالقوّة، التي نُظر إليها مبكراً بوصفها سبباً لتقدّمـ«نا»، تحوّلت هي نفسها سبباً لتقدّمـ«ـهم» عليـ«ـنا» وإخضاعـ«ـهم» لـ«نا»، ما جعلها مرفوضة بكلّ ما تنطوي عليه من أفكار ومعانٍ، معطياً فهمـ«نا» للقوّة معنى مضادّاً للفهم السابق وصراعيّاً معه.

إلاّ أنّ النقص في «ليبراليّة الوفد» قدّم دعماً إضافيّاً لذاك التغلّب الذي أحرزته مناهضة الليبراليّة. فالعلاقات التنظيمية التي نهض عليها الحزب لم تقدّم نموذجاً ديمقراطيّاً، حتّى لا نقول ليبراليّاً، يُعتدّ به. فقد شاع أنّ سعد زغلول كان ينوي توريث زعامته إلى ابن شقيقته فتح الله بركات، لكنّ النحّاس انتزع القيادة من خلال الانتخابات الحزبيّة. أمّا في العهد المديد للأخير (1927-1953) فتعطّلت الانتخابات، كما أُبعد بعض رموز الحزب الذين لم تتفق توجّّهاتهم مع توجهاته. وفي آخر الثلاثينيّات شكّل هؤلاء (ابراهيم عبد الهادي ومحمود فهمي النقراشي وأحمد ماهر) «الهيئة السعديّة»، وبعد سنوات انشقّ مكرم عبيد الذي أسّس «الكتلة الوفديّة»كان لافتاً، إيجاباً وسلباً، أنّ العام 1922 شهد، على يد عدلي يكن، تأسيس حزب جاهر بكونه ليبراليّاً (أو، وفق أحمد لطفي السيّد، حرّياً، وجمعها حُرّيون وحُريّين)، وأسمى نفسه «حزب الأحرار الدستوريين». كثيرون من قادة هذا الحزب النخبويّ والصغير صدروا، مثلهم مثل قادة وفديّين كثيرين، عن «حزب الأمّة». لكنّ «الأحرار الدستوريين»، الذي لم يصبح مرّةً حزباً شعبيّاً، جمع بين مواصفات تخالف الأنساق السهلة في انسجامها المألوف. فهو مثّلَ أغنى شرائح الملاّكين الزراعيين، وضمّ بعض أبرز مثقّفي مصر حينذاك (محمّد حسين هيكل، أحمد لطفي السيّد، عبد العزيز فهمي)، وكان في الموضوعين الوطني والاجتماعي «على يمين» «الوفد»، ولم تخلُ مسيرته من مساومات وتسويات مع القصر لمحاصرة «الوفد»، لكنّه كان في المسائل الدستوريّة والمتعلّقة بالحرّيّات والأفكار أثر جذريّة من «الوفد»، فدافع عن طه حسين إبّان محنته إثر صدور «في الشعر الجاهليّ» (1926)، على عكس «الوفد» الذي تخلّى عنه. وفي كلّ بلد عربي تقريباً يمكن العثور على حالة «ليبراليّة» متفاوتة الضعف ومتفاوتة الاستواء. في العراق مثلاً، هناك كامل الجادرجي ومحمّد حديد على رأس جماعة «الأهالي»، هما اللذان حلاّ وزيرين في نظامي انقلاب عسكريّ (مع بكر صدقي ثمّ مع عبد الكريم قاسم). وفي لبنان، أطلقت هذه الصفة على السياسيّ ريمون إدّه الذي جمع العداء لكلّ عنف والتمسّك الحادّ بالبرلمانيّة وسلطة البرلمان إلى الحماسة لعقوبة الإعدام وللسرّية المصرفية التي تتعطّل أمامها كلّ رقابة قانونية. وغالباً ما يظهر في لبنان شبّان من خلفيّات تسمّي نفسها ليبراليّة (ويسارية)، لكنْ ما إن تُشكّل حكومة ويُوزّرون فيها حتى يوصفوا بأنّهم «من حصّة» هذا الزعيم التقليديّ أو ذاك، وينتهون «تكنوقراطيين» ينفّذون رغبات زعيم الطائفة..

لكنّ الأسوأ كان ضعف «الوفد» والنحّاس أمام الإغراء الذي مثّلته موجة الحركات الشبابيّة المتأثّرة بالفاشية، أواسط الثلاثينيّات، لا سيّما «القمصان الخضراء» التابعة لـ «مصر الفتاة». هكذا نشأ، أوائل 1937، تنظيم «القمصان الزرقاء» الوفديّ بحجّة الدفاع عن الوفديّين وعن الديمقراطية، والذي انبثق من «رابطة الشبّان الوفديّين» التي تولّاها المحامي زهير صبري، وبدأ بفرقتين طلاّبيّتين حملتا اسمي عبد الحكيم الجرّاحي وطه عفيفي اللذين كانا قد قُتلا على أيدي الجنود البريطانيّين في 1935. وبالفعل بدأ الحزب يتغيّر منذ «القمصان»، وصارت شوارع القاهرة والاسكندريّة مسرحاً لصدامات متكرّرة بين «الخضر» و«الزرق»وفق ماريوس ديب، وهو صحيح على الأرجح، كان الهدف من «القمصان الزرقاء» دفاعيّاً، وهو «الردّ على استفزازات “القمصان الخضراء” لـ”مصر الفتاة” والموالين للملك»، إلاّ أنّها أيضاً كانت محاولة لتقليد «القمصان الخضراء» و«نجاحها» بين الشبيبة والطلبة. Marius Deeb, Party Politics…, p. 345-6..

هكذا، وحتّى في «الوفد»، ظلّ النقص الديمقراطيّ يستعين بالقوميّة وألبُومها ورموزها مؤدّياً إلى مفاقمة النقص المذكور نفسه.

مع ذلك يصعب الجزم بأنّ أوجه القصور في «الوفد» كانت لتقضي عليه بذاتها لو لم يؤدِّ المهمة هذه انقلاب عسكري عطّلَ الحياة المدنيّة. والأغلب أنّ تجربة «الوفد» كانت لتكون محطّة في تطوّر ليبراليّة مصرية، وربّما مشرقية أو عربية، أرقى وأصلب، أو فصلاً أساسياً من «ما قبل» تاريخها. وما يشجّع على افتراض كهذا أنّ «الوفد» في انتخابات 1950 العامة، التي كانت آخر انتخابات حرّة قبل الانقلاب، حصد نصف الأصوات ونصف المقاعد البرلمانيّة. أكثر من هذا، ففي 1965، وكان عبد الناصر قد استكمل توطيد زعامته وعبادة شخصيّته، ودّعت القاهرة مصطفى النحّاس بجنازة تاريخيّة هتفت ضدّ الزعيم ونظامه.

أشكال الوعي الجماعيّ الظافرة

لا يلزمنا الكثير من البراهين كي نلاحظ البون الشاسع الذي يفصل مسائل الفكر الليبراليّ ومواضع تركيزه عن المسائل ومواضع التركيز التي باتت تسود التيّارات الأعرض في الفكر السياسي للمشرق العربي، وفي الأغلب للعالم العربي. وهي مسافة لم يُنشئها إلّا صعود العسكر والأجهزة الأمنية، ومعها الأحزاب العقائدية التوتاليتاريّة وشبه التوتاليتاريّة التي حرمت البدايات شبه الليبراليّة، في «الوفد» كما عند مثقّفي النصف الأوّل من القرن العشرين، من التطوّر والنماء.

وربّما دارت الملاحظة السريعة الأولى حول درجة اعتماد الليبراليّة، في نصوصها الأمّ والتأسيسية، على الفلسفة الأخلاقية التي تعاني ضعفاً شديداً في فكرنا السياسي الذي تتحكّم به سياسويّة ضيقة ومباشرة. وأغلب الظنّ أنّ أول أسباب هذا الفارق يتعلّق باستبعادنا، أو تهميشنا، الأسئلةَ التي تتصل بحقوقنا وحرّياتنا وبإدارة علاقاتنا في ما بيننا، والميل في المقابل، وفي أحسن الأحوال، إلى ربط تلك المسائل بعلاقتنا بالآخر الغربيّ (كيف «تقدّم» هذا الآخر، و/أو كيف نردّ على تقدّمه…)، وتالياً استنتاج الإجابات من هذه العلاقة. فإذا كانت سجالية الفكر الليبراليّ تتوجّه إلى الخصوم الإيديولوجيين في البلدان نفسها، فإنّ الطاقة السجاليّة الأكبر والأقوى، مشرقيّاً وعربيّاً، تتّجه نحو ما يوصف بالعدوّ الأجنبي. أمّا الخصوم الإيديولوجيّون في الداخل فغالباً ما يُقدّمون كامتدادات و«عملاء» لذاك العدوّ، أو أقلّه كناقلين له ومتأثّرين به.

وقد يكون لافتاً أنّ الجناح النيوليبراليّ من الليبراليّة يبقى الأكثر حضوراً في منطقتنا، لا بوصفه حامل نظريّات مستمدّة من مدرسة فيينا أو مدرسة شيكاغو أو من فوضويّي النيوليبراليّة (ديفيد فريدمان وروثبارد)أغلب الظنّ أنّ رفض السياسة والدولة في ثقافتنا السياسية السائدة، المصحوب بتصليب السلطة و/أو التوجّهات الأشدّ سلطويّة، يوجِد في البيئات المعارضة أساساً للّقاء مع النزعة الفوضويّة بشقّيها اليساريّ ذي المحمول العنفيّ، واليمينيّ النيوليبراليّ، وهو ما تعبّر عنه خصوصاً تيارات الإسلام السياسيّ الأشدّ تطرّفاً. ، بل بوصفه ناطقاً بلسان السياسات الاقتصاديّة والإجرائيّة التي تفيد أصحاب القوّة والسلطة، أي بوصف النيوليبراليّة عقيدة عمليّة للحكّام وكبار الأثرياء الملحقين بهم. وهؤلاء ليسوا فقط عديمي الاكتراث بالحرّية والفردية وسواهما من مفاتيح الفكر الليبراليّ، بل هم أيضاً أدوات ناشطة في توسيع فجوات القوّة والتمكين بين القلّة والكثرة. والأدعى لاستغرابِ البعض، هنا، أنّ الحكّام الذين باتوا يعتنقون النيوليبراليّة إنّما صدر الكثيرون منهم عن عقائد نسبت نفسها ذات مرّة إلى اشتراكية ما، أو تفرّعوا عن أصحاب تلك العقائد.

ما يعزّز هذه الخريطة الفكرية – السياسية ويقوّيها أنّ طبقة رجال الأعمال عندنا ليست مناهضة لأنظمة الاستبداد القائمة، بل هي إلى حدّ بعيد صنيعتها، سيّما وأنّ أنظمة الانقلاب العسكري سبق أن بدّدت، بتأميمها الاقتصاد، النُوى البورجوازيّة التي كانت تنمو على شيء من المسافة والاستقلال عن الدولة مثلما بدّدت مدنها وحواضرها المدينيةراجع: حازم صاغيّة،استحالة المدينة، في موقع الجمهوريّة.نت، 13/9/2021.. هكذا يغدو كلّ كلام عن علاقة ضرورية أو عضوية بين «الجماهير» ونُخب ليبراليّة مفترَضة ضرباً من اللغو يخون، في كلّ لحظة، الواقع وممكناته. فلا الأولى مستعدّة لتقبّل أو استدخال القيم الجديدة التي يُفترض أنّ الليبراليّين يحملونها، ولا الثانية معنيّة فعليّاً برزوح «الجماهير» تحت وطأة العسف والاضطهاد المستشريين، أو بـ«تغيير العالم» الذي تحضّ البورجوازية التقدمية عليه.

لهذا فإنّ بعض الذين ألحّوا على ضرورة الدخول في «مرحلة ليبراليّة» عربيّاً، لم يتعدّوا كثيراً رسم مخطّط نظري وفلسفي لم تَحُل مُحترميّتُه ونبل نواياه دون افتقاره إلى اللحم والدم الفعليّين، كما أنّهم لم يشرطوا ولادة تلك المرحلة بحصول تغيّرات عميقة وجذريّة إن لم يكن في واقعنا نفسه، ففي تأويله وتعقّله على الأقلّ.

ويستحيل أن تستوي الليبراليّة مع الوعي الشعبويّ حين يستولي على مخيلة جماعية، خصوصاً حين يمسك النظام العسكري – الأمني بمحرّكات تلك المخيلة ومُشغّلاتها، وهو ما يزيدها دفعاً إلى التوتّر والهياج، نابذاً أولويّة الحرّية واستقلالية الفرد وحقوق المرأة أو الأقلّيات إلخ… وحتّى في التصوّرات السياسية والدستورية، لا يُتَعامَل مع أفكار كالفيدراليّة إلاّ على أنّها مرادف للتقسيم ولإضعاف الأمّة، وأنّها بالتالي خدمة لإسرائيل، أو تقليد ونسخ لها.

وهذا التوجّه، القومي على نحو أو آخر، والجماعي دائماً، غالباً ما يجد تتمّته في مواقف سلبيّة من حقوق الأقلّيات، دينيّة كانت أم إثنيّة أم جندريّة وجنسيّة. ذاك أنّ الإقرار بأيّ انقسام جريمةٌ بحقّ الوحدة المفترضة للأمة المفترضة وللسلطة التي تزعم تمثيلها. وفي هذا البند تحديداً من «البرنامج» العسكري الأمني، يمكن الاستعانة إلى أبعد الحدود بالموروثات الأهلية، الدينية والتقليدية، الأكثر رجعية وإنكاراً للتعدّد، من غير أن تحول الاستعانةُ هذه دون الذهاب بعيداً في التنكيل برموز الموروثات المذكورة، خصوصاً منهم الإسلاميين المعارضين.

وعموماً لا تكفّ التوجّهات الإيديولوجيّة الكبرى السائدة في ربوعنا عن مطالبة الفرد بالتضحية في سبيل «القضية»في التجارب الحزبية للمشرق العربي، قدّم ميشيل عفلق «حرّية الأمّة» على «حرّية الأفراد»، لكنْ يبقى الحزبُ السوري القومي الاجتماعي الحزبَ الذي شنّ أشدّ الحروب ضراوة ضدّ الفرد والفرديّ من دون أيّ تمويه أو مداورة. فقد طرد زعيمُه أنطون سعادة من «اتّهمهم» بالفرديّة، وكان أبرزهم فايز صايغ الذي ردّ عليه بكرّاس عنونَه «إلى أين؟»، وهو ربّما كان أول استخدام عربيّ لمفهوم التوتاليتاريّة. أهمّ من ذلك أنّ الحزب يحرّم الاستقالة منه ويسمّي المستقيل مطروداً كما يمارس حياله المقاطعة الحياتيّة، أمّا قَسَم المنتمي إليه فيفرض على الحزبيّ اتّخاذ مبادىء الحزب «إيماناً لي ولعائلتي وشعاراً لبيتي».، وهي مطالبة كثيراً ما تأتي مصحوبةً بالغزل بما «بذلناه من شهداء»، وبإبداء الاستعدادات السخيّة لـ«سحق» أو «تصفية» أو «اجتثاث» أفراد لا تنطبق عليهم صفات الطاعة والترديد الببغاويّ التي يشترطها مدراء هذه «القضية» في مُواطنيهم. وفضلاً عن أعمال القتل فإنّ النُصب التصوّريّ الأشدّ تمثيلاً لهذه العلاقة لا بدّ أن يكون الزنازين التي تقيمها أنظمة الاستبداد والطغيان، وكيفيّة التعامل مع الأفراد المعتقلين فيها بوصفهم كُتلاً من اللاشيء.

والحقّ أنّ أفراد مجتمعات المشرق العربي باتوا يعانون، كحدّ على الحرّية والفردية، رقابتين معاً، لا رقابة واحدة، أولاهما سلطويّة قضيتها حماية السلطة من أيّ تهديد، ولو كان تهديداً مُتَخيّلاً وهذائيّاً، والأخرى ثقافيّة وقيميّة مدارها الدين وتأويلاته المتشدّدة. وهما رقابتان تكمّل واحدتهما الأخرى ولو شهدت العلاقة بينهما بعض التوتّر، وربّما العداء، في هذه المرحلة أو تلك.

وحين نضيف التنازع الأهليّ الذي غالباً ما يرافق الصراعات القومية والدينية، وكثيراً ما يجد فيها غطاءه الإيديولوجيّ وتبريره الحداثي «المقبول»، يغدو التعلّق باستقرارٍ ديمقراطيّ مانع للتوتّر، تنهض عليه السياسات الليبراليّة، شبيهاً بالقبض على الريح. فالعصبيّة نازع دائم لطلب الحياة المستقرّة على قاعدة الحرّية والمساواة، إذ هي تعريفاً مادّة توكيد دائم على طلب «الصراع» والغلبة، لا طلب السياسة. وما لا يصعب التدليل عليه أنّ العصبيّات، القديمة كما المحدثة، لا تكتفي بإعلاء التعبئة الدائمة بوصفها طريقة حياة مصحوبة باحتقار «عاديّة» الاستقرار الديمقراطيّ، بل تعطّل مبدأ الحكم تبعاً للجدارة (Meritocracy) إذ تفرض ضروراتُ تمتين الجماعة العصبيّة، التي تحرس السلطة وتضمن دوام التعبئة، معاييرَ مختلفة واستزلاميّة في التقريب والتبعيد.

وكما أنّ الاستقرار الديمقراطيّ المُدان، في تيّارنا الثقافيّ الأعرض، شرط شارط لليبراليّة، وهي تعريفاً كارهة للحرب، فكذلك التعاطي مع التجارة بوصفها طريقاً إلى الازدهار وإلى تذليل النزاعات السياسيّة ومحاصرتها. فهنا أيضاً تنتصب ثقافة نضاليّة، أقلّه لفظيّاً، ترفض إسباغ أيّة قيمة على التجارة (التي هي عندنا، وبسبب الشعبويّات القومية واليسارية، نهبٌ واستغلال وسرقة فحسب)، كما ترفض خصوصاً معالجة «معارك المصير» الموصوفة بالقداسة بتلك الأداة الموصوفة بالوضاعة، أي التجارة والتبادل. وليس صدفة أنّ مصطلح «تسوية» مرذول في شائعنا الثقافي، و«التسوويّ» مرادف لـ «التصفويّ»، فيما الأوصاف السياسيّة المهينة والتحقيريّة، كـ«العمالة» و«الزبونيّة» و«السمسرة» و«الارتزاق»، إنّما استُلّت من قاموس التجارة والتبادل.

ومثلما استطاعت القصائد والأغاني الحديثة في حبّ الحرب أن تُقصي مكتبة تراثية عربية، ربّما كان زهير بن أبي سلمى مؤسِّسها وهو الذي حذَّرَ من الحرب ونبّه إلى مآسيها (وإن بالغ في الإذعان لأيّ أمر واقع)، استطاعت الأفكار المناهضة للتجارة أن تهمّش موقفاً أصليّاً في الإسلام (سِيَر خديجة، محمّد، عثمان…) يثمّن المتاجرة والكسب. هكذا غدا بناء مصالح مشتركة بين أطراف متعادية ليس فقط محروماً من فرص الاستكشاف والتجريب في حلّ النزاعات، ولو كمجرّد احتمال، بل هو مُدان سلفاً ومُتّهم. وما يضاعف نبذَ التفكير بالتجارة كالتفاف على السياسات الحربيّة هو دائماً ذاك التسييس الشامل لكلّ ما يقع تحت العين وفي مطال اليد.

وإذ ترفع الليبراليّة راية السلم، وتميل إلى تفضيل أسوأ سلم على «أحسن» حرب، تستعرض حياتُنا الثقافيّة بسخاء منقطع النظير قيم البطولة والرجولة وتمجيد الجيوش وعبادة الدول ممّا تحتفظ القصائد والأغاني بحصّة مرموقة له«يا أهلاً بالمعارك»، «والله زمن يا سلاحي»، «الله أكبر فوق كيد المعتدي»، «أصبح عندي الآن بندقيّة»، «البندقيّة تكلّمت»، «خلّي السلاح صاحي»، «المارد العربيّ»، «أجمل الأمّهات التي انتظرته وعاد مستشهداً».. وفي ظلّ هذين التسييس والعسكرة الشاملين للحياة، اللذين يتعادل شمولهما مع شمول نزع السياسة عنها، يغدو من شبه المستحيل تأسيس مجتمعات مدنية وتطوّعية تكون حرّة ومستقلّة، أو بلورة اهتمامات يصعب اشتقاقها من ذاك التسييس ومن إملاءاته ومقدّساته، وبهذا تنضاف أيضاً أسباب جديدة إلى الأسباب القديمة والمتخلّفة في خفض قيمة المرأة، إن كـ«جنس لطيف» أو كـ«مُنجِبة أبطال».

وفي الاتّجاه نفسه يندفع موقفٌ غالب وشديد السلبية من الثقافة الغربيّة لا تشذّ عنه إلاّ بؤر محدودة من المثقّفين: فهي، في أحسن الأحوال، «فكر مستورد»، تَزايدَ ضرره المفترض في العقود الأخيرة التي شهدت تعاظم النقد الثقافيّ للغرب وتراجُعَ نقده من مواقع التنمويّة العالمثالثيّة أو العوامل الاستراتيجية والجيوسياسية التي تؤكّد على وجود انشقاقات في الغرب نفسه. لكنّ الثقافة الغربيّة المهجوّة هي، في آخر المطاف، البيئة الحاضنة للفكر الليبراليّ، وهذا بالضبط ما يستهدفه التشهير بها من دون أن يقصد، إلاّ لماماً وعرضاً، تلك الثقافة الغربية التوتاليتاريّة التي وصلتنا من ألمانيا وروسيّاوهي إيّاها المصادر التي استلهمتها، أو تأثّرت بها، في حقب سابقة، الإيديولوجيّات الثلاث القومية والإسلامية والشيوعية.. وكثيراً ما يتمدّد ربط الليبراليّة بأشكال «الغزو الثقافي» و«الانحطاط الأخلاقي» إلى الربط بالدول الغربية «المعادية»، أي بحكوماتها وخططها ومصالحها مقروءةً، في أغلب الأحيان، بعين تآمريّة وانتقائيّة في الآن نفسه.

لقد رفعت الأنظمة الأمنية والعسكرية (الناصريّة وخصوصاً البعثيّة)، والمدارس الفكرية التي تحصّنت بها، أو توسّلتها، القيمَ غير الليبراليّة إلى مصاف رفيع. وكان مدهشاً أنّ «السلم»، الذي يُفترض ولو لفظيّاً أن يكون قيمة جليلة، لم يُستخدَم إلاّ ذرائعيّاً، وعلى أرخص نحو وأشدّه إضجاراً وتكراريّة، في خطابهافي المرحلة الأسبق كان أحمد لطفي السيّد، مثلاً لا حصراً، قد كتب عن «الأخلاق وكيف ينبغي أن تكون لتحقيق سلام عالميّ؟». أحمد لطفي السيّد، قصّة حياتي، هنداوي للتعليم والثقافة، 2013، ص. ص. 125-134.. وفقط إبّان الحرب الباردة، دافع الشيوعيّون العرب وحدهم عن «السلم» لكنْ كما مثّلته «حركة أنصار السلم» السوفياتيّة. غير أنّ هؤلاء «السلميّين» أنفسهم هم الذين استقلّوا «قطارات السلام» الشهيرة والمدجّجة بالسلاح وهجموا بها على سكّان الموصل في آذار 1959، ما تأدّت عنه مذبحة شهيرة في التاريخ العراقي الحديث.غنيّ عن القول إنّ أسماء بعض أبرز رموز الفكر الغربيّ في القرون الأخيرة ارتبطت بموضوعة السلم، من روسّو وفكرة «السلم الدائم»، إلى كانط في مشروعه للسلام الأوروبيّ، إلى سان سيمون و«إعادة تنظيم المجتمع الأوروبيّ» على قاعدة السلم، وتتويجاً ببرتراند راسل. من جهة أخرى، يستعرض ياسين الحاج صالح بعض الأسباب التي يرى أنّها تَحولُ دون تمتّع السلم بموقع ملحوظ في أفكارنا واهتماماتنا. انظر مقالته المعنونة من أين يأتي السلام؟، في جريدة القدس العربي في 31/10/2021.

كذلك، ومع انتهاء الحرب الباردة ورواج الحديث عن الديمقراطية، شاعت لدينا، بين ما شاع، «ديمقراطية» عجائبيّة لا تطيق السلم، هي «ديمقراطيّة غابة البنادق»، وفق التعبير الذي سكّه ياسر عرفات. وظهرت كتابات لا حصر لها تتحدّث عن الديمقراطية بوصفها ما يتيح للجماهير أن تتسلّح وتمضي في المقاومة غير هيّابة، أو عنها بوصفها ما «يحصّن» الجبهة الداخلية في مواجهة العدوّ، أي ما يتيح للحرب شروطاً أفضل. ونعرف أنّ المواقف التي سبق أن تسبّبت بانتقاد الحكّام المستبدّين بأكثر ممّا تسبّب به استبدادهم كان انحيازهم، في هذه اللحظة أو تلك، إلى التهدئة، ولو للأسباب الخطأ ولاعتباراتهم الضيقة والأنانية. يصحّ ذلك في «تفريط» عبد الناصر و«استسلامه» حين وافق على قرار مجلس الأمن 242 عام 1967 ومشروع روجرز في 1970، أو في تدخّل حافظ الأسد في الحرب اللبنانيّة عام 1976.

ينسحب هذا على ما يوصف بالقوّة القومية وتمجيدها، لأنّها واعدة بحروب ومجابهات، وهو ما استدعى ويستدعي الدفاع عن جيوش، كالعراقي والسوري، لم تُعرف إلاّ بقهر شعوبها، أو التعاطف مع إقدام العراق «القوي» و«الوحدوي» على قضم الكويت، أو على قصف الأكراد في الشمال، أو مطالبة بلدان قليلة العسكرة تقليديّاً كلبنان بأنّ تبني جيوشاً قادرةً على الوقوف في وجه إسرائيل، من دون أيّ اكتراث بما يقود إليه هذا التوجّه من إضعاف للحياة السياسيّة ومن تطوير للاحتمال الديمقراطي، وهو الاحتمال الذي لم يعن الشيء الكثير أصلاً للتيّار العريض والغالب من فكرنا السياسي.

ومعروف أنّ من ألفباء الديمقراطية تتطلّبُ السلم والتسويات، إنْ بسبب ما تفضي إليه الحروب من تراجع في الأداء الديمقراطي، واختلال للتوازن بين السلطات، وتجاوز على الحرّيات، أو لأنّ اعتماد الآليّة الانتخابيّة تجعل السياسيين مهدّدين بفقدان الشعبية في لحظة المحاسبة عن الحرب وأكلافها وتضحياتها.

ويبدو اليوم، بنظرة استرجاعيّة نستعيد معها جنازة مصطفى النحّاس في 1965، أنّ النظام الأمني والقومي قد نجح في أن يجعل الجنازة، ولو الضخمة والمهيبة والاستفزازيّة له، الشكلَ الأخير الذي تحضر فيه الليبراليّة، أو الشكل الذي لا تحضر فيه إلّا كي تُودَّع إلى مثوى أخير.