سيميائي الجنسية تختلف عن تلك الموجودة في الثقافة السائدة. وماذا في ذلك؟ أنا لم أنضم إلى الحركة النسوية لكي أعيش في بطاقة تهنئة «هالمارك».

-النسوية والسادومازوخية، بات كاليفيا، 1996

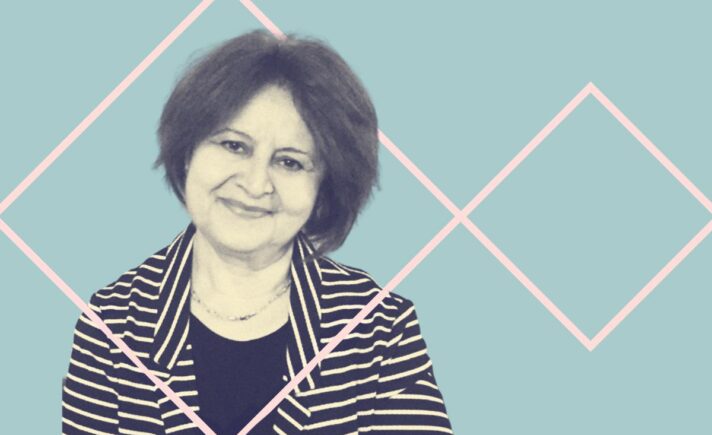

ميري ليزا جونسون، كما تعرف عن نفسها أولاً: «في القلب، أنا مناضلة ضد وصمة العار». هي باحثة بروفيسورة في مجال الدراسات الثقافية النسوية التقاطعية والهويات الموصومة والمجتمعات المهمشة و مهتمة بدراسة المواضيع والتقاطعات النسوية التي لم يُنظّر لها بعد بما فيه الكفاية، من الجدير بالذكر أن جونسون، وأثناء بحثها في مواضيع جنسانية النساء وتخيلاتهنّ الجنسية، تكتب من وجهة أكاديمية وباحثة وكذلك من وجهة نظر راقصة تعرٍ سابقة. في وقت كان فيه رقص التعري وصناعة البورنو والعمل الجنسي موضوعاً جوهرياً انقسمت حوله الآراء النسوية في الموجتين الثانية والثالثة وحتى اللحظة.حررت جونسون كتاب jane sexes it up جين تزداد هياجاً: اعترافات حقيقية عن الرغبة النسوية .

يضم الكتاب مجموعة مقالات لكاتبات وباحثات نسويات عن جنسانية النساء في الفضاء العام وفي المساحات الخاصة. كتبت جونسون مقدمة الكتاب، وكتبت فيه فصلاً خاصاً بالتخيلات الجنسية السادومازوخية للنساء، وأعادت قراءة هذه التخيلات من منظور نسوي وذلك مع بدايات الموجة النسوية الثالثة في أمريكا آنذاك. وقع الاختيار على مقاطع محددة من نص «الطوق اللؤلؤي – سياسات خيالات الإمتاع الذاتي». لم يكن هذا النص ساحراً وصادماً في الوقت نفسه، لشدة حساسيته وصدقه فحسب، بل لشجاعة جونسون في الوصول إلى أشد الزوايا ظلمة وتغييباً عند الحديث عن جنسانية النساء في الفضاء العام. تذكرنا جونسون في مقدمة الكتاب، بأن كل كاتبة شاركت في هذا الكتاب، قد عرت وكشفت نفسها أمام العالم، لا لأنها تعتقد أنه مكان آمن للحديث بصدق عن الجنس، والأجساد والتاريخ الشخصي، بل لأنها تعرف جيداً أنه ليس كذلك.

تدخلت ديناميكيات السمع والطاعة في تقسيم العالم ولعبت دوراً كبيراً لتشكيله على صورته الحالية، من يُسمع له قوة جبّارة، تصعب مقاومتها أما من يطيع فيحمل في داخله خوفاً عظيماً من التمرد على رغبة الآمر وصاحب السلطة. تصلح هذه الديناميكيات لتحليل مجموعة واسعة من مواقع القوة، لكن هذه الثنائية ليست بالضرورة ثابتة ولا تلبي بالضرورة الحاجات النفسية والجسدية لجميع الأطراف. في إطار النشاط الجنسي، قد تنقلب هذه الثنائية رأسا على عقب، وربما قد يتخلى المستمع طواعية عن موقعه لصالح المطيع وبالعكس. حيث يتحرر الجسد من كل أعبائه، ويسرح في خيالات غير متناهية ويتنقل في مواقع وأزمان مختلفة، ويلعب أدوار مختلفة في سيناريوهات مختلفة، تلائم مزاج اليوم ومستوى الإرهاق وساعات العمل والشوق للعب.

لا تكتمل ثنائية السمع والطاعة في إطار النشاط الجنسي، وتبقى آلياتها رتيبة فاقدة للإثارة وأمراً عادياً، إلى أن يهددها الخرق وتبادل المواقع واستعادتها. فمثلاً لا تكتمل ثنائية السمع والطاعة ولا تحدث أثراً في نطاق التفضيلات الجنسية لأصحابها دون التهديد بالتأديب عند العصيان. تتجسد هذه الأركان الأربعة بوضوح في الممارسات السادو-مازوخية بين الشركاء الجنسيين، وأحياناً تختبئ في وكر التخيلات الجنسية وتبقى هناك تحفر داخلاً فجوات تفصل بين ما يمتعنا وبين ما نستطيع قوله. المثير للاهتمام أن هذه الأركان الأربعة ترسم إلى حد ما ملامح السعي الجاهد للنساء ومحاولاتهنّ للحديث عن جنسانيتهن في الفضاء العام.

عن السمع

يستند رأسي على القاع البورسلانيّ الصلب لحوض الاستحمام، ويسبح شعري بإنشَين من الماء الفاتر. ساقاي مرفوعتان على هيئة حرف V، وأنا مبسوطة بالدفء الآتي من الحنفية التي تصدر هديراً بينهما. الوقت ضيق – علي أن أبلغ النشوة قبل أن تبرد المياه، ما يعني أن عليّ أن آخذ طريقاً مختصراً في عقلي، وأن أناكِف نفسي بتخيّل مشاهد متقدة. بعضها ذكرياتُ لقاءات إيروسية سابقة، وبعضها مبتكرٌ تماماً. أجمعُ الصور. تذبل كل واحدة مع مرور الوقت وتتوقف عن العمل، ولذلك أحافظ على تشكيلة متنوعة في ذخيرتي لكل الأوقات. أما اليوم، فأبحث بلهفة عن المشهد الخيالي المناسب بينما تخفّ حرارة الماء ويصبح فاتراً. هذه فرصتي الأخيرة لبلوغ النشوة هنا، وإلا سيكون عليّ أن أنتقل إلى السرير وأستعمل يدي – الأمرُ الذي يشبه الهزيمة، والذي سيزيد من إحباطي المتراكم أصلاً بسبب عجزي على بلوغ النشوة بسرعة أو سهولة. عندما كنت أصغر عمراً، في الرابعة عشر من عمري على سبيل المثال، كنت أقضي آصالاً بأكملها ويداي تحت بنطالي، وأنا أشاهد المسلسلات التلفزيونية برفقة جهاز آمواي (وهو جهاز تدليك سيبقى له مكانٌ أثير في قلبي)، وأشعل نيراناً هائلة بين ساقيّ، تسفر عن بلوغ نشوات انفجارية تجعلني أشعر بالوساخة، ولكن أيضاً بالشبع. أما الآن وقد صرت بالغة، فإني أغتاظ من الوقت الذي يتطلبه بلوغ النشوة؛ إنني لا أذكر إلا لماماً الشعور الذي كان ينتابني، قبل الولوج، بعدم الاكتراث بالمحطة الأخيرة، وبالاستمتاع بالتحفيز لأجل ذاته، عندما يقف الكون مُعَلّقاً في وحدة واحدة، طويلة، وغائمة من المتعة. ولأنني لست قادرة على بلوغ النشوة بسرعة كافية، فإن شركائي الجنسيين عادة ما يتوقفون عن إثارتي قبل أن أبلغها. الوقت عدوي الآن. «أم أنه جسدي يتآمر عليّ؟»

حدود سخّان الماء تماثل حدود اللسان البشري. لذا، أتركُ عقلي يسرح بطيشٍ عصر هذا اليوم، مثل حمامة محبوسة في منزل، تضرب السقف بجناحيها إلى أن تتعثر بمخرج. سرعان ما أكتشف طاقةً نصف مفتوحة من الانحراف تفي بالغرض. تستلقي امرأة تحتي، وتمصّ أيري. أتخيلُ نفسي أقول لها إنني لن أقذف في فمها. ومن ثمّ أقذف بأي حال. «يَع». إنه حد الإساءة الذي يجعلني أبلغ النشوة. أُبطئُ المشهد، وأستلذ بكل مرحلة فيه: المص، والوعد، والقذف. أعيد المشهد. أقف على اللحظة الفاصلة بين الوعد والقذف، وأتذوق الحافة الحديدية التي تسبق النشوة على لسان بشرتي. أبقيها هناك – الصورة، والإحساس، والقصة المتجهة نحو الذروة – أُبقيها هناك. أُبقيها هناك. أبقيها هناك. أبقيها. هناك.

اللحظة التي أبدأ فيها بالإصغاء هي تماماً اللحظة التي فشلت فيها بالتهرب . أسمع شبحاً بداخلي، يكبر ويضغط بقوة على جميع مناطق المتعة المنتشرة في كل أنحاء جسدي، يبلل ما بين ساقي وتدريجياً ينعدم الانسجام والتوافق بين ما أرغب به وبين حدود هذا الجسد المتلبد. يعنفني هذا الشبح ويهددني أحياناً بالانفجار أمام الشريك الجنسي. تعرفون غالباً كم الطاقة والانضباط التي يحتاجها قمع هذا الشبح الداخلي. ليس من السهل على إمرأة تنوي التأكيد على استحقاقها الاحترام في كل لحظة، أن تطلب من الشريك الجنسي في موعدها سواء الأول أو المائة سلوكاً سادياً أو مازوخياً يخل بتوازنات القوى بينهما في صباح اليوم التالي. المشكلة أن هذا الشبح الذي يقبع في الداخل، يخرج جريحاً وعنيفاً في أقسى لحظات عدم الرضا والاكتفاء الجنسي. أذكر جيداً المرة المائة التي عاتبت فيها نفسي على عدم مصارحة أحد الشركاء بتخيلاتي الجنسية، بالرغم من أني سئلت بشكل صريح عنها، فوت فرصة ذهبية للاعتراف بها، أو ربما شكراً لحكمتي وانضباطي التام حينها بالالتزام بعبارات سخيفة تمويهية لا تقول شيئاً. وماذا يمكنني أن أقول حينها، اصفعني هنا من فضلك وعاقبني على رغباتي السيئة! أو تعال نجرب أنواع مختلفة من الجنس تتناسب مع مزاجي بعد يوم عمل طويل مرهق وكئيب. ربما كان يجدر بي المصارحة وضوحاً بجميع تخيلاتي الجنسية، تلك التي أشدها عنفاً وأيضاً أكثرها رومنسية ورقةً؛ ماذا لو أستخدمت ضدي يوماً ما، ماذا لو حدّث هذا الشريك الجنسي في دوائر ضيقة هنا وهناك عن تفضيلاتي الجنسية، حينها لن يعود من الممكن أبداً إقناع أي مخلوق على هذا كوكب من استحقاقي لأي نوع من الاحترام. يأخذني شبحي الداخلي من يدي إلى الحمام، يجلسني على كرسي الحمام، يقف أمامي ويجبرني على الخضوع لكل رغباته، يجبرني أن أردد بصوت مسموع، على الأقل فيما بينا، كل أمنيات النيك المشتهى ووضعيات المضاجعة كما أحبها تماماً. هذا أمر عسير جداً، ومواجهة لا تقدم عليها إلا فاقدات الأمل بالحب والشغف. وحدي على كرسي الحمام، أمامي يقف، شبح مبتسم من انشطاري وخلف باب الحمام الموصد تقف جميع حركات النسوية، تسأل عني وتريد أن تطمئن أن أحداً لم يتحرش بي، بينما هو يغط في نوم عميق ويشخر أحياناً. أتبول، أمسح دمعتين أو أكثر بحسب شدة النشوة التي شعرت بها. وأذهب إلى فراشي بعد معركة طاحنة، لم يمت فيها أحداً سوى مصداقيتي. أعتقد أن أحداً لم يشاهدني، لكني شاهدت نفسي.

عن الطاعة

من هي هذه الفتاة التي أتخيلها وأيري في فمها؟ ولماذا أستلذ بخداعها وتجاوز حدودها الإيروسية؟ لماذا أريدها أن تذهب إلى أبعدَ مما تريد؟ وأن أضع فيها منّي أكثر مما تطلبه هي؟ تفيد إحدى النظريات حول كيفية عمل الأحلام أن كل عنصر وشخصية في الحلم تمثّل جانباً من جوانب الحالم. ومن هذه المنطلق، تظهر صورة أوضح لغاية سيطرتي، وأبدأ بتمييز ملامحها. إنها ليست امرأة مجهولة تنوب عن كل النساء. بل هي أنا. هي الجزء مني الذي تم تدريبه، على منوال «البنات الجيدات»، لكي تنتظر الجنس حتى بعد الزواج، كما على الكبح والحياء، والشعور بالغربة عن الجسد، والخجل من رغباته الشهوانية. إنها البنت التي تضع قلم حمرة بلون زهريِّ صدف البحر، وتصبغ أظافرها بنفس اللون؛ إنها التي تُمنح طقم لؤلؤ منذ وقت مبكر – لآلئُ للتدريب – حال بلوغها عمر الحيض، بالإضافة إلى الإشارات والدروس الأخرى التي تؤهلها لكي تصبح سيدة. إنني في مخيلتي أصارع هذه البنت «البنوتة»، وأستبد بها، وأدفع بحدودها إلى داخل حلقها. ربما كانت هذه البنت في مخيلتي تمثيلاً للأنوثة التي تحددها مفاهيم الجدارة بالاحترام المنحازة جنسياً، وربما كان أيري في فمها «احتجاجي على شروط منح النساء الاحترام.» ورغم أن هذا المشهد الذي تخيلته قد لا يكون بالضرورة نموذجاً عن الإيروسية الذكورية المستبدة، إلا أنه قد يكون ذلك أيضاً، ولا بأس في ذلك.

لا بأس في ذلك طبعاً. ليست الغاية من العودة إلى عالم الأحلام، هي تصحيح الخيالات الجنسية لأصحابها، كل ما يمكن فعله هو على الأقل إمكانية ربطها بحدث أو صورة أو معرفة المصدر التي تتوالد منه. تتقاطع أحلام اليقظة الخاصة بي في مشاهد عدة من تلك التي تصفها ميري ليزا جونسون في النص، لكني لا أرى حتى الآن أي حالة صراع أو انتقام من هوية الفتاة التي أتصورها في أحلامي وخيالاتي، وهذا يخيفني أحياناً، ما يخيفني تحديداً هو احتمالان: العجز عن تحديد هوية المرأة في هذه الأحلام والتخيلات الجنسية التي تليها، أو التماهي معها إلى حد يمنع رؤية الفروقات بيننا.

بالعودة إلى لحظات قليلة تسبق لحظة المشهد الجنسي في الحلم والتهيج الجنسي الذي يليه. لحظات قليلة تسبق الانفلات من الواقع الرتيب واللحاق بخيوط أخرى لقصة لا تشبه قصتي، لكنها البطلة في هذا السيناريو تشبهني. أراها تتمشى في بطن منفوخ وترعى ولدها وتنتظر اتصالاً من زوجها. لا بأس، صورة مستقرة لحياة هانئة، لكنها مملة ورتيبة، لا يمكن لهذه الصورة أن تحدث أي تهييجاً جنسياً. ربما من المعروف لماذا ننسل من ساعات الملل والإحباط إلى أحلام اليقظة، نتخيل أنفسنا في شروط أفضل ونمتلك كل ما نفتقد له في الواقع لكن الهدف الأهم هو الإثارة وهذه الصورة عقيمة. وكما أي قصة، يجب أن تتطور وفقاً لمبررات وأحداث، فلا يمكن الوصول دفعة واحدة إلى تخييل جنسي عنيف؟

كونه من غير الممكن اختراع أحداث دون مبررات من اللاشيء حتى في عالم الأحلام، فلابد من السبر في الأعماق عما يحركنا جنسياً وربما الاستعانة مما بالصور ومشاهد سينمائية، الاستعارة من حوارات ملغومة، واختيار ما نريده من مواقف، من هذا الإرث المشوه، يمكن أن تتطور من خلالها سيناريوهات مملة إلى أخرى مثيرة.

في هذه اللحظات تسعفنا ثقافة الاغتصاب بعدد لا نهائي من المتناقضات التي يمكن أن تبرر سلوك العنف الصادر منّا أو الذي نستقبله، مثل خلط الغضب بالحب، السلوكيات الحمائية للبنوتة الجيدة مقابل أخذها لحفلات الكنيسة وصالونات الاستقبال للبحث عن رجل مناسب. خلط اللذة بمشاعر العار والخجل، وعلى المنوال ذاته تغييب أي مشاهد ممكنة لنساء يمتعنّ أنفسهنّ أو يعبرن صراحةً عن رغبتهنّ بالجنس. مبدئياً هذا أمر متوقع، طالما أن ثالوث الجنسانية والإيروسية والسلطة هو ثالوث تأسيسي في العلاقات الجنسية عموماً، «ليس من الضروري أن تستلقي البنات تحت، لكن إذا كنّ تحت فهذا لا يعني بالضرورة أننا نعيد إنتاج ثقافة الاغتصاب». فالخوف الأعظم ليس في أن تهدد هذه الخيالات الجنسية، بنية الفكر النسوي، بل في أن تهدد النساء، أي تحديداً عندما تحول ديناميكيات السمع والطاعة لتكريس الاستغلال والهيمنة واستخدامها ضد جنسانيتهنّ.

عن العصيان

بالنسبة لنسويات يراجعنّ أنفسهنّ تنبع معضلة هذه التخيلات الجنسية أولاً من كونها لا تتفق مع تعريف «الصح» سياسياً، وثانياً من أن النساء يلعبنّ فيها أدواراً تتوافق مع ما أنتجته ثقافة الاغتصاب من صور عن النساء السيئات الراغبات بالجنس. لكنّ ماذا لو كانت هذه التخيلات هي ما يمتعهنّ فعلاً ويزيدهنّ اهتياجاً وحرارةً؟ هل النسوية كحركة اجتماعية وسياسية وممارسة يومية تتعارض في جوهرها مع جنسانية النساء أو تعمل على تثبيطها؟

الشعور بالعار والشعور بالاشمئزاز من هذه التخيلات في اللحظات الأولى التي تلي الوصول إلى النشوة قد تكون من أكثر التناقضات التي تعذب وتعكر مزاج الناشطة النسوية والتي تدافع عن حقوق النساء من ألفها إلى يائها، لا يوجد حالة أكثر انقساماً وتناقضاً من أن تتخيل الواحدة منّا نفسها في أعلى لحظات المتعة رجلاً، يستخدم عضوه في ممارسة جنسية عنيفة مع أخريات. لكن من جهة أخرى، أي نوع من الخطاب النسوي قد تم تطويره لتثبيط جنسانية المرأة طوال هذه السنوات؟

احتدم النقاش حول جنسانية النساء وموقعها في خطاب الموجة النسوية الثالثة في أواسط التسعينيات مقارنة بـالموجة النسوية الثانية. قد تكون أوضح تجليات هذا النقاش هو انقسام الآراء بين من هن ضد عاملات الجنس ومن مع العلاقات المفتوحة و علاقات الزواج المفتوح والحر. لكن هذا الانقسام بحد ذاته ذو خطوط عريضة وبنية منغلقة على ذاتها، إذ لا يمكن أن تُختصر جنسانية النساء بالحديث إما عن المتعة الجنسية أو الخطر الجنسي. فبين هذه النقيضين، توجد الكثير من التداخلات التي تعكر صفاء الرؤية والذهن أحياناً أمام الممارسة اليومية لأي نسوية، ويظل الفضاء الخاص هو المكان الوحيد تقريباً للحديث عن «اعترافات» نسوية عن الرغبة، في حين أن هذه الاعترافات تصبح «تفضيلات» عندما يتفوه بها الرجال في الفضاء العام.

منذ منتصف السبعينات وربما قبل ذلك، حتى يومنا هذا، هل نرى أي تغييرات إيجابية؟ قد تتراوح الإجابة بين نعم ولا. نعم، لأن الموضوع أصبح أكثر تداولاً على منابر مختلفة في الغالب هي منابر بديلة، كما أنه صار بالإمكان الوصول بطرق أسهل لأدبيات ومراجع وفيديوهات تطرقت إلى هذا الموضوع. ولا، لأنه في نطاق الممارسة اليومية لا يزال أي حديث من النساء عن جنسانية النساء، هو حرب غير متكافئة مع جميع الجبهات على حد سواء، أي أن المحاربة لتحرير أي خطاب نسوي عن الجنسانية، يستدعي نفس الحجم من القوى المطلوبة، سواء كان في الأوساط العائلية، في أماكن العمل، وراء جدران الأكاديمية، وفي الأوساط النسوية أو حتى كل واحدة مع ذاتها في ساعات وحدتها ومحاولاتها لإمتاع ذاتها.

أما الإجابة التبسيطة عن أنه يسمح لنا جميعنا رجالاً ونساءً بتخيل ما نريد ونرغب، وأن هذه التخيلات الجنسية هي أمر عادي وطبيعي. فهو ربما آخر ما نود سماعه. وذلك لأننا ربما جميعناً نعرف ديناميكيات السياسة التشجعية، التي تنتهي بجعلنا «نعترف» بدلاً من أننا «نفضل» هذا من ناحية، أما من ناحية أخرى، فجعل الأمر طبيعياً وعادياً دون التوقف عنده ومناقشته لن يجعل من الأمر أكثر سهولة، بل أكثر مخادعةً وانغلاقاً على أوساط محددة وفي بيئات شديدة الصغر يسمح ضمنها للنساء أولاً امتلاك جنسانيتهنّ وأجسادهنّ.

يخرّب دورُ شخصيّة الباحثة النسوية الثقافية «الطيّوبة» الكثير من مجموعة فيونا جيلز النقدية، التي تحمل عنوان «أيرٌ ليوم واحد: ماذا كنتِ ستفعلين لو كان لديك إياه؟» (Dick for a Day: What Would You Do if You Had One)، حيث تكتفي النساء بالرقص حول فحوى السؤال اللعوب وغير الصائب سياسياً. أما أنا، فإجابتي على هذا السؤال هي من دون تردد: كنت سأجعل أحداً يمصّه. بطريقة فظة، وحقيرة قليلاً. كنت سأغلغل أصابع يدي اليمنى في شعرها الأشقر الوسخ وأدفع أيري بقسوة في فمها.

….

تباً. ذلك مريع – ومثيرٌ بشكل مريع أيضاً. تعبّر إحدى الشاعرات في المجموعة عن فكرتي الثانية: «عرفتُ / أنني سوف / أنيكُ نفسي / أولاً.» هذا الشكل من الرغبة النسوية يبدو لي مصبوغاً بشكل خاص بالموجة الثالثة، وهو شكلٌ متغطرس وغير محتشم، راغبٌ وآخذ، كالبنت الصغيرة التي تقول وهي تتناول حبوب الإفطار، الكثير الكثير هو ما أريده.

وأنت صديقتي «أيرٌ ليوم واحد: ماذا كنتِ ستفعلين لو كان لديك إياه؟»

عن التأديب

نتوقع الكثير من الإجابات المرحة واللعوبة والساخرة على سؤال كهذا، ليس بالضرورة أن تكون جميعها ضمن الإطار الجنسي فحسب، خاصة عندما نأخذ بالحسبان عدد الأنشطة التي يمكن يتمتع بها الرجل فقط لكونه يمتلك قضيباً. مثل: متعة السير ليلاً في الشارع في وقت متأخر، دون الاضطرار للتلويح بالمفاتيح وتبديل المسار أكثر من مرة بمجرد أن يلمح رجلاً آخراً في الشارع.

نعرف أن هذه الإجابة لا تليق بجرأة السؤال، لكن ربما هي خطوة تكتيكية للانسحاب إلى الوراء. خطوة استراتيجية لإعادة الحديث مرة جديدة لينتظم في ثنائية الخطر الجنسي مقابل المتعة الجنسية.

أترين هذا هو التأديب. اللف والدوران غير المنتهي لتجنب الحديث عن جنسانيتنا وعن ماذا يمتعنا. التأديب الذي نشعر به، هو الحاجة للانسحاب إلى الوراء وإلى الاختباء مجدداً وإلى العد إلى المليون قبل الانكشاف مجدداً.

هاك، أخيراً، انعكاسٌ للمتعة المحضة التي يسعى جيلي إلى تحصيلها من خلال أدائنا لشخصياتنا الإيروسية. السفاهة، والممارسة المرتجلة لعدوانيتنا ناحية المتوقع أو المقبول. كم أحببتُ تلك الليالي في نادي التعرّي حيث عمِلت، وحيث كانت «باربي» تعتلي المنصة ببزتها النايلونية السوداء والتهكّمية، وتحرّكُ فمها بالتناغم مع أغنية بروديجي التي كانت صرعة التكنو في وقتها، «Smack My Bitch Up»، وهي ترقص – بسطرَيها الكاملَين:

Smack my bitch up

Change my pitch upأضربُ امرأتي / وتعلو نبرتي. ما الذي تعنيه باربي عندما تقول هذه الكلمات على منصة نادي التعرّي؟ ما الذي أعنيه عندما أقلّدها؟ أو عندما أستخدم العبارة مزحاً للدلالة على الإمتاع الذاتي، وأنا أتحدث مع حبيبي على الهاتف؟ (ها ها.)