رئيس المباحث هزّ رأسه، وخاطبني بالعامية لكني سأكتب الحوار بالفصحى: «لم يمكن السماح بإدخال هذه الكتب دون العرض على الأمن الوطني، سوف أضعها في الأمانات. لدينا في السجن مكتبة يمكنك الاطلاع على الكتب التي فيها».

– أحمد ناجي، حرز مكمكم (2020)

بدأت قصة حرز مكمكم (2020) مع الكتابة والقراءة عندما أقدم أبٌ مصريّ ذات يوم على شراء عدد من مجلّة أخبار الأدب «ليُنير عقول بناته بالقراءة»، فوقعت عينه على فصل من رواية استخدام الحياة (2014) للمدوّن والصحفي والروائي أحمد ناجي. زعم الأب الحريص على ثقافة بناته وعفّتهن بأنّ الفصل المنشور يتضمّن موبقات لفظية تجرح مشاعر بناته وتشجّعهن على الرذيلة، فتقدّم ببلاغٍ ضد أحمد ناجي ومدير تحرير المجلة، فاستكملت النيابة العامة التحقيق.

أقرّ الادعاء آنذاك بأنّ حرية التعبير الفنية والأدبية التي «من شأنها النهوض بالوطن وإرساء الآداب والأخلاق والحث على التمسّك بهما» (حرز مكمكم، 154) مكفولة في مصر، لكنّ ذلك لا ينطبق على ناجي لأنه، وهنا لبّ الحجّة، ليس بأديب. فكيف يمكن تصنيف النص أدبياً حين يحوي معاني ولغة خارجة عن الأدب؟ وكيف يُعتبر ناجي أديباً عندما يجعل من نصّه المنشور مساحة لنشر الرذيلة؟ ليست رواية ناجي أدباً إذاً، ولا يستحقّ صاحبها حصانة الأدباء، فوجبت محاكمته كأي مواطن آخر أخلّ بقانون الآداب العامةراجعوا مقالة العنف المضمر في النقد الأدبي المعاصر التي تنظر بحجّة الادعاء المصري عن علاقة ناجي بالأدب وبطيف طه حسين الذي استدُعي إلى المحاكمة.. طرحت محاكمة أحمد ناجي أسئلةً لم تبدأ مع محاكمته بالطبع، لكنّ المحاكمة جعلتها أكثر راهنية: ما هو الأدب؟ من هو الأديب؟ وما معنى أن يناقِش معنى الأدب قاضٍ في محكمة يحرسها العسكر.

آنذاك، لم يكن ناجي يعتبر نفسه أديباً أو كاتباً، بل رأى نفسه «صحفياً أحياناً، عاملاً باليومية في سوق الإعلام، عاطلاً عن العمل، مستمنياً فكرياً، حلم يقظة، كرسياً بثلاث أرجل، مراهق فكرياً، كاتباً ربماً» (91). لكن، بعد ثلاثمائة يوم في السجن، خرج أحمد ناجي كاتباً وفي جعبته حرز مكمكم. لم يكتب ناجي رواية سجن، بل كتاباً يتحدّث فيه عن تجربته مع «القراءة والكتابة داخل السجن» (الغلاف الداخلي)، كممارستَيْن لهما تاريخ وأيديولوجيات وحرّاس. يطرح ناجي في حرز مكمكم مقاربات بديلة للقراءة والكتابة لا يتمايز فيها عن الأدب والأدباء الذين تجيزهم مكتبة السجن فحسب، بل يتخطّى حدود الأدب الحديث ويقدّم أداءً معاصراً في ممارسة القراءة والكتابة.

القراءة في مكتبة السجن

وُجدت مكتبة السجن لتؤدّي دوراً تأهيلياً وتأديبياً. وكان ناجي يتردّد إليها بإخلاص من ضاقت خياراته، ليعثر فيها على كتب ليس في ظاهرها ما يدلّ على الترابط في ما بينها: سيرة جيهان السادات، كتب متفرّقة لطه حسين، روايات من الأدب المصري الواقعي يرى فيها ناجي تعبيراً عن «سأم ستيني بامتياز» (75)، روايات وقصص لنجيب محفوظ، أعمال لكتّاب معارضين وآخرين ارتبط اسمهم بشكل وثيق بالأنظمة المتتالية، منهم يوسف إدريس وأنيس منصور الذي قرأه ناجي مرتين: الأولى في المدرسة الرسمية، والثانية في السجن الرسمي. تضمّ مكتبة السجن أيضاً كتباً دينية، قليلها مسيحي وأكثرها إسلامي، كتباً تراثية، وأخرى استشراقية، وكتباً عديدة من البيست سيليرز.

ما يجمع بين كل تلك العناوين والأنواع المختلفة التي تمتدّ على عدّة مراحل تاريخية وأدبية، هو القيّم الذي يملك سلطة النشر وسلطة الانتقاء وسلطة التأديب، أي حلف الأمن والأخلاق الذي يهدف إلى إصلاح السجين المصري وتأهيله. يقرأ ناجي تلك الكتب فتتجلّى أمامه أنماط من الكتابة ترسّخت في مقتنيات مكتبة السجن وعنابره، يجمعها ناجي في تعبير واحد:

العظمة. الخلود. الرسالة. التنوير. ترتقي بالناس. تعلّم الشعب وتنير دربه. فضل الشطافة في الدول الإسلامية على سائر إنجازات الحضارة الغربية. الأصالة والمعاصرة. لماذا تخلّف العرب وتقدّم الآخرون؟ الأنا والآخر. الشرق والغرب. مصر التي بناها الحلواني.

– حرز مكمكم. 130

يضع ناجي في هذا الوصف المتقطّع السريع سردية مكتبة السجن لتاريخ الأدب منذ عصر النهضة: بدءاً بالأدب التنويري الذي تعكس جمالياته قيم طبقة المتعلّمين وتحمل رسالة تنير عقول القراء، ثمّ الآداب الإسلامية النظيفة التي تحتار في لعبة التمايز الحضاري عن أوروبا، والآداب التي تسيّرها الأسئلة التي شغلت النهضويين كما المثقفين الملتزمين وكتّاب ما بعد الاستعمار حول علاقة الشرق بالغرب وضرورة الالتفات إلى الذات العربية في نكساتها المتتالية، بالإضافة إلى كليشيهات أخرى ينضح بها الأدب القومي التوجيهي. هذه هي إذاً مكونات مكتبة السجن: أدب يتخيّله السجّان أداة لإصلاح من تاه عن السرد الرسمي.

تجمع مكتبة السجن الشخصيات الفكرية التي تمثّل التيارات الأدبية المتتالية. ولعلّ الشخصية الأدبية الأكثر حضوراً في نص ناجي هي الأديب طه حسين الذي يمثّل خطاباً تنويرياً مؤمناً بسمو الأدب وارتقائه. تعرض كلٌّ من طه حسين وناجي للتحقيق بسبب كتاب نشراه، لكنّ دعوى الأول حول كتابه في الشعر الجاهلي (1926) أُسقطت لعدم إثبات نيّة الجرمراجعوا تحقيق خيري شلبي عن محاكمة طه حسين في محاكمة طه حسين. بيروت: المكتبة العصرية، 1972.، بينما سُجن الثاني لعدم إثبات نيّة الأدب.

يستقبل ناجي طيف طه حسين فيبدو وكأنه يتخبط بتركة الأديب التنويري. يحاكيها بما يحتاج إليها اليوم كي يواجه التسلّط القانوني المحافظ من دون أن يغفل عن تقادم الخطاب التنويري وخوائه بعدما استحوذت الأنظمة المتتالية عليه وسلّطته بوجه القول السياسي المعاصر، فأفرغته من معناه. يظهر هذا التخبّط في وصف ناجي للتنوير بشكله النظامي كما يتجلّى في «مدرسة طه حسين الرسمية» التي انتقل إليها ناجي من مدرسته الخاصة الابتدائية التي كانت تجمع بين التعليم الديني وتعليم اللغات. يشبه ناجي «مدرسة طه حسين» بالدولة من حيث مبانيها المهملة والمنهارة تماماً، وبسجن لا يختلف كثيراً عن ذلك الذي عرفه ناجي، خارج حرم المدرسة مقابر ومصرف زراعي آسن «تطفو على سطحه طبقة رقيقة من الطحالب والعفن» (29). لكن، بالرغم من استحواذ السلطة على مدرسة طه حسين – بمعنييها المادي والفكري – وضمّها إلى مؤسساتها المتداعية، فإن لتلك المدرسة فضل على ناجي. فيها تعرف ناجي إلى كلاسيكيات الأدب العربي والعالمي المترجم وعلى أساسيات علم النفس والفلسفة. لا يتخبّط الكاتب- السجين مع شخص الأديب التنويري إذاً، بل مع إرثه الذي أمّمته السلطة وضمّته إلى مؤسساتها التأديبية.

يختلف المثقّف الملتزم عن الأديب التنويري في موقعه داخل النظام، هو الذي يحمل في كتاباته همّ الحقيقة كي يقولها بوجه السلطة. في حرز مكمكم، يرتبط نمط الكتابة الملتزمة بشكل وثيق بالروائي صنع الله إبراهيم الذي عرف السجن في عهد عبد الناصر بسبب نشاطه السياسي وعارض نظام السادات ورفض جائزة سلّمه إياها وزير الثقافة جابر عصفور باسم نظام حسني مبارك. لكنّ صنع الله إبراهيم يعود الآن بدور جديد، كشاهد في محاكمة ناجي، موكلاً بمهمّة تقديم شهادة محلّفة عمّا إذا كان ما كتبه ناجي واقعياً أم لا، أدباً حقاً أم لا. فبين سجن صنع الله إبراهيم وتحوّله شاهداً في محاكمة ناجي، هناك عقود من التحوّلات التي شهد عليها الحقل الأدبي المصري والتي جعلت شهادة صنع الله ابراهيم مقبولة في المحكمة، ولو أنها لم تتمكّن من تبرئة ناجي من جرم الخدش.

لم يشهد صنع الله إبراهيم في محاكمة ناجي فحسب، بل ظهرت أعماله في مكتبة سجنه أيضاً. بينما كان ناجي يبحث عن كتب في مكتبة السجن، يتفاجأ برواية تلك الرائحة (1966) لصنع الله إبراهيم، بطبعة جديدة تنشرها دار قومية، يعلن فيها صن الله إبراهيم نشر مقاطع كانت قد حُذفت في الطبعة الأولى (75-76). يلحظ ناجي كيف أن كتاب المثقّف اليساري المعارض للأنظمة المصرية المتتالية والذي يتحدّث فيه عن تجربة سجنه السياسي، «عليه ختم وزارة الداخلية، ومصلحة السجون توزعه في مكتباتها». ولكن هناك ما يدل أكثر، بحسب ناجي، على التحول الذي شهده الخطاب الواقعي الملتزم، فيذكر ناجي كيف أن صنع الله ابراهيم قد يكون أعاد النظر في همّ الواقعية والالتزام في الأدب عندما لمّح مؤخّراً عن ضرورة الالتفات إلى جماليات الأدب: «المهمّ المتعة الفنية» (85). قد تكون العودة إلى نقطة البداية، إلى الانشغال بالأدب كممارسة في الفن أولاً وليس بالسياسة بمعناها المباشر، هو ما نزع صفة الخطورة عن مؤلّف تلك الرائحة، وسمح بضمّها إلى المكتبة الأدبية-التأديبية.

تتجلّى في البورتريهات التي يضعها ناجي أمام القراء أنماط مختلفة من الممارسات الأدبية التي لا يلبث ناجي أن يتمايز عنها. استحوذت السلطة على قول الكتاب التنويريين والملتزمين وقوّضت قدرتهم على القول السياسي، فلم يعد باستطاعتهم إنقاذ مساجين الرأي ولا إضفاء معنى على تجربتهم مع حلف الأمن والأخلاق والأدب. اتّضح الشرخ الجيلي-الأدبي هذا عندما دعا محامو ناجي سجين الرأي السابق صنع الله ابراهيم ومحمد سلماوي – الكاتب الذي يلحظ ناجي أنه كان متحدثاً باسم لجنة كتابة دستور 2014 الذي احتكم إليه القاضي – ووزير الثقافة السابق جابر عصفور، للشهادة في المحكمة حول لغة ناجي الأدبية. يستذكر ناجي حواراً مع جابر عصفور اضطر فيه تبرير لغته الخادشة لعصفور الذي لم يبدُ مقتنعاً: «معلش، أنا راجل تنويري قديم» (197):

-انت مش شايف إن استخدامك للألفاظ دي أضر بالعمل «استخدام الحياة» وبانتشاره؟

– ايوة بس الألفاظ دي لم أخترعها أنا.

– ولد! أنا اللي عملت الكلام دا، مش بسألك عن أصلها، أنا قريت الرواية وأنت عايز تقول إننا فقدنا كل شيء وأصبحنا نعيش في فوضى (…) لكن لمَ تستخدم هذه الألفاظ، مش ممكن تنفّر القارئ وتخليه لا يكمل العمل وتشوش رسالتك؟ (195-196)

فيما كان جابر عصفور يدافع عن ناجي في المحكمة، كان يعاتبه في كواليسها، متئكاً إلى خطابين: خطاب تنويري حول سموّ الأدب ورسالته يحاكي، إلى حد كبير، منطق الادّعاء على ناجي؛ وآخر أبوي يحجّم فيه المثقف المكرّس تجربة من يقف أمامه ليؤكّد على أصالة تجربته في التقويض والنقد «ولد! أنا اللي عملت الكلام دا!».

يبدو الشهود الثلاثة وكأنهم لا يشهدون لصالح ناجي لأنهم يثمّنون لغته غير التنويرية وغير الملتزمة، بل لأنهم يؤدّون دوراً تقليدياً يحامي عن الكلمة وينير جهل قضاة لا يفقهون بالأدب. يخسر ناجي القضية ويقضي حكمه في السجن، متأمّلاً بـ«أخوية الكتّاب» التي فهم أنه أصبح الآن ينتمي إليها (201). هي حلف كتّاب يشكّلون جماعة أفقية لم يعد الأب التنويري أو الملتزم قادراً على فهمهم أو حمايتهم أو إنقاذهم، جماعة «عيلة فش أب»، إن أردنا الاستعارة من الرابر الفلسطيني.

هكذا تبدو مآلات البطريركية في الحقل الأدبي المصري اليوم: كتّاب، ولو اختلفت تجاربهم وأهوائهم السياسية، فإن لهم رأس مال ثقافي يجعل شهادتهم مقبولة في المحكمة. ولكنها سلطة بطريركية فاقدة لقوتها الفعلية، لأنها غير قادرة على الحد من عنف السلطة بسبب تعنّت حلف الأمن والأخلاق والأدب، وربما أيضاً لأنها عاجزة عن تحديد مكمن السياسة في القول الخادش للحياء والكتابة المعاصرة بشكل أوسع.

تجاور التركة المعقّدة للأديب التنويري والمثقّف الملتزم نمطاً آخر من الكتّاب الذين يتمايز عنهم ناجي داخل محبسه. يتعرّف ناجي على سجين حُكم عليه بقضايا تزوير ونصب. دأب هذا السجين على تدوين يوميات سجنه بكل إخلاص ودقّة: ماذا أكل، ماذا شرب، وماذا فعل في كل لحظة من يومياته. وكأن أهمية الأدب لدى هذا الكاتب الذي أطلق عليه ناجي لقب مارسيل «بروست» تكمن في حرفية الشهادة الواقعية وصدقها، الأدب الساهر على تدوين عذابات السجن كي يقدّم عبرة للأجيال، دون أن يلتفت إلى الخيال. ولئن النص الأدبي الذي يكتبه بروست في السجن يشترط تسجيل واقع العنبر بعيداً عن الخيال، لم يسمح السجّان لبروست باصطحاب مذكراته معه لدى انتهاء مدّة حكمه، فاضطرّ إلى رميها، مدمّراً (226). هكذا رأى ناجي نهاية الكاتب-الشاهد المواظب على الشهادة وتسجيل الواقع متناسياً أن في الأدب جماليات وخيالاً.

من التنويري، إلى الملتزم، إلى الشاهد، يرصد ناجي أيضاً الكاتب-الأمني. هو «لواء كبير ورئيس قطاع أمني» يسوّق لغة رسمية حول النظافة وأهمية تجنّب الهدر، هو الذي يسهر على إقلاق راحة السجناء ويدير شبكة مخبرين داخل السجن وخارجه. يحدّث الكاتب-الأمني ناجي عن متعة الخيال، هو الذي يتطلع إلى مرحلة التقاعد حتى يتمكن من مزاولة الرسالة الأحبّ إلى قلبه: الكتابة. اللواء العسكري الذي بحوزته «آلاف الحكايات، وأفكار عظيمة لعشرات المسلسلات التلفزيونية» يشكّل هو الآخر وجهاً لأنماط من الكتابة رآها ناجي في السجن ولا يلبث أن يتمايز عنها: الكتابة كممارسة مؤجّلة لخيال السلطة الأمنية (86-88).

يرسم ناجي في تلك البورتريهات صوراً معاكسة للكتابة والقراءة اللتين يتخيّلهما، فهو إذاً ليس أديباً تنويرياً بالرغم من الحاجة للخطاب التنويري في مواجهة الخطاب الأمني الطهراني، وهو ليس مثقفاً معارضاً تسمع السلطة كلمته اليوم، ولا تعتريه سذاجة الكاتب-الشاهد وانعدام خياله، وليس هناك، طبعاً، ما يقرّبه من خيال الكاتب-الأمني الذي أوكلت إليه مهمّة التأديب.

فما هو إذاً شكل الكتابة والقراءة الذي يتجلّى في حرز مكمكم؟

الكتابة والقراءة مع المقزِّز والحميميّ

يضع الكاتب الخادش للحياء أمام قرائه تصوّراً، ليس عن ماهية الأدب ورسالته كما فعل سارتر وطه حسين من قبله، بل عن شروط ممارسته: عن القراءة بواسطة مكتبة بديلة، عن القراءة في الحميمية، وعن الكتابة من المقزِّز ومعه.

يقرأ الكاتب-السجين كتباً من المكتبة الأمنية الموكلة إصلاحه، ولكنه يقوم أيضاً بتجميع مكتبة خاصة به داخل سجنه تحرّر الخيال من قبضة السجان ومكتبته الرسمية معاً. يطلب ناجي كتباً محددّة من أصدقائه الذين يختارون له بدورهم ما يمكن أن يهمّه، فيقرأ الكاتب-السجين دراسات نقدية تفكيكية عن اللغة والهوية وكلاسيكيات الأدب العالمي ولكن أيضاً لكتّاب يُقلقون راحة النزعة التوحيدية، فتظهر أسماء غاليانو وموديانو وموراكامي وبول أوستر وبوكوفسكي وعناوين لروائيين وشعراء وفنانين عرب معاصرين بينهم منى كريم وأحمد شافعي ويوسف رخا. وعلى عكس ممارسات النشر الحديثة التي لطالما غيّبت المترجمين من ترجماتهم، يدرك الكاتب-السجين أن الكاتب العالمي لا بد أن يأتيه بواسطة مترجمين ومترجمات اشتغلوا بقضايا اللغة ونقل الأدب، لهم صوتهم أيضاً، فيسمّي رنا حايك بترجمتها لـ مجهولات(1998) لموديانو ونائل الطوخي بترجمته لـ تشحلة وحزقيل (2010) لألموج بيهار وأماني لازار بترجمتها لـ جنوب بلا شمال (1973) لبوكوفسكي وغيرهم.

هكذا يصبح الكاتب-السجين قيّماً أدبياً للأدب المعاصر، يضع أمام قرائه مكتبة يصفها السجّان بـ«حتّة الأفيون بتاعك» (52)، يتحايل من خلالها على من يحرس باب السجن، كما مفهوم الأدب، من مخاطر الخدش وتعدّد الأصوات المعاصرة وسردياتها.

كأسلافه من الأدباء والمثقفين، لدى الكاتب-السجين نبوءة. ولكن للنبوءة التي تولد من السجن شكل وطعم آخر. في صلب السائد من الأدب الحديث رؤيا للتحرّر تقوم على تعاقب مستقرّ ومتوازن للأزمنة، حيث لا بد لأمجاد الماضي أن تضفي قوّة على الحاضر الذي يشكّل بدوره قوام الارتقاء الحضاري المستقبلي الذي لا بدّ له أن يأتي بالتحرّر. يعرف الكاتب-السجين اليوم أنّ تلك الرؤيا لم تتحقّق، وذلك لأنه وصل إلى مستقبل تلك النبوءة، لكنه، ومن موقعه في سجن طرة-عنبر الزراعة، لم ير تحرراً.

يأخذ الكاتب-السجين النبوءة ويجعل منها باروديا. ها هو يتنبّأ بالمستقبل، ولكن في تفل فناجين القهوة التي يقرأها. يجمع حوله مساجين لا يبدون اهتماماً بالمستقبل أكثر من حاجتهم لأن تُروى قصتهم، مهما كانت اعتيادية أو ميلودرامية. هو قارئ للتفل، لكن أيضاً لأحلام المساجين التي يقرأها مازجاً بين مفاهيم عامة من علم النفس التحليلي وتوقّعات مجريات الحياة العادية، فيخرج بقراءة لا تستقرّ إلا على الحميمية.

الكاتب-السجين يقرأ ويكتب فيما المقزِّز يحيط به وينضح منه معاً. والتقزّز، كما تلاحظ كريستيفا، هي ردّة الفعل البشرية التي تتّخذ شكل الخوف والقرف جرّاء مشهد أو ملمَس أو مذاق أو رائحة كائنات كانت حيّة سابقاً «كالجثث البشرية» أو حتّى التصريفات العضوية «كالدم أو البول أو البراز». يبرز المقزِّز حين ينهار نظام المعنى أو التعبير الدلالي للعالم المحيط بالذات، فيزول الفارق بين الذات والموضوع أو بين الذات والآخر. فمع ارتفاع حرارة العنبر والأجساد السجينة المرصوصة وغياب الشروط البدائية لحياة آدمية في السجن، يتمثّل المقزِّز بهيئات عدة: هو الصرصار الذي يتريّض على جسد ناجي وسطور كتبه، هو العرق الذي يتصبّب منه ومن الأجساد الملاصقة له، هو الإهانة والمراقبة والتعنيف، هو الأكل المتعفّن، هو الهواء الخارجي الذي يدخل قليله فائحاً بالبراز، هو مشهد سجين لُفّ جثمانه ببطانية عسكرية دون أن يبكيه أحد (113).

المقزِّز بما هو تشكيك بالذات والخارج عنها، يربك الهوية والنظام، ذاك الذي يعبث بالحدود والقواعد، فيثير قلقاً فردياً وجماعياً من إمكانية انهيار منظومة ما، سلطة مترسّخة، بنية متسلّطة. ليس المقزّز، إذاً، السجن الذي يختبره ناجي فحسب، بل شخص ناجي نفسه، بما هو ذات خادشة للحياء اتّخذت من المقزِّز أداةً للإشارة إلى الحدود من أجل زعزعتها، دون أن تكون زعزعتها هدفاً سامياً أو نهائياً بحدّ ذاته. هو من خدش حيائك بلغة فيها بذاءة – أو «بزاءة» كما وردت في حيثيات الحكم – خارجة عن المنطق التنويري والملتزم، فصارت مفرداته برهاناً جنائياً – أو بمحكية السجون «الحرز» – على الخطيئة الأصلية لناجي. المقزِّز هو أيضاً العبث بالحدود الصارمة للمستويات اللغوية فتدخل المحكية وبعض الإفيهات المصرية في لغة ناجي لتعبث بحدود الأدب الرصين، في أشكاله التنويرية والملتزمة. كما أنّ ناجي يشكّل جمله متى لذّ له، فيبحث القارئ عن منطق الفصل بين المستويات اللغوية المختلفة فلا يجدها. لا يجدها لأن المقزِّز محا الحدود الاعتباطية للّغة وشكّك بمنطلقها الإيديولوجي.

من المقزِّز والعرق والفسي والحموضة والعفن والقيء، وأمام قرف الحشرات والكائنات السلطوية التي تحرس السجن والمكرّس الأدبي معاً، تتجلّى الكتابة الأدبية كما يؤديها ناجي. في مشهد قصير، يبدأ ناجي بسرد مشهد تغوّط اعتيادي، كما يتبيّن في ممارسة الفرد في وحدته: يبدأ بقلع الملابس، والتركيز على حركة الأمعاء، والضغط على الأعضاء، والحزق حتى يخرج منه ذاك الذي كان قد دخل جسده، اختلط به وعاد وخرج منه كريهاً. ولكن ناجي يستبدل البراز هنا بمادة أخرى، هي أيضاً شديدة القرف والقدرة على إيقاظ أحاسيس التقزّز من الذات والآخر. فما يخرج من جسده ليس برازاً، بل «أوراق مطوية على شكل أسطوانة وقد علقت بعض قطع الخراء بالكيس الذي يغلّفها» (37). يفرد أمامنا ناجي عملية التغوّط بكل تفاصيلها المقزّزة والتي تصدر عنها أوراق «مكمكمة» – ملفلفة، عرضة للتعفّن – ويعنون الفصل: «ضرورة الحزق لولادة الأدب».

يكتب ناجي عن كيف يلفظ الجسد المقزِّز أدباً، عن حميمية تلك الممارسة، عن انصهار الكتابة بالمقيت والمقرف. من القيح وخلخلة القانون وتشرّب العرق واللعب بالحدود يولد الأدب، إذن. الصورة مقزّزة، نعم، ولأنها مقزّزة، هي شاعرية بدلالاتها المعاصرة.

صوت الكاتب المعاصر

يعبث الكاتب-السجين بقواعد اللغة والأخلاق، ومعها بقواعد الزمنية. يغيب التسلسل الزمني البياني عن سردية السجن. فلسنا بصدد قراءة يوميات سجين، وإن اتّخذت بعض المشاهد السردية شكل اليوميات. كما لسنا بصدد قراءة بداية محنة السجين، لأننا نعرفها جيداً نظراً للتغطية الصحفية التي رافقت محاكمة ناجي، ولن يفاجأ القارئ بعذابات السجن اليومية لأنه سبق وقرأها في أدبيات السجون العربية مراراً. كما أن ناجي يعرف أنه لم يُسجن بسبب موقف سياسي ولا يمثّل جماعة سياسية خارج السجن، بل أنه سُجن لأنه تجرّأ على خدش الحياء العام دون أن يكون أديباً. ليس هناك جماعة سياسية سُجن ناجي من أجلها، وعليه، فإنّ حرز مكمكم ليس رواية سجن ولا يقدّم فيه عبرة لأحد. بالرغم من كل ذلك، لا يزال الكتاب يقول شيئاً.

ترافق السخرية ناجي داخل السجن وخارجه، كسلاح لمواجهة جدية السلطة وتفاهتها. تقرأ البورتريهات التي يضعها ناجي أمامك وتضحك. هو حرّيف تلك الشخصيات الاعتيادية التي لا يلتفت إليها أحد: مارسيل بروست (226)، ذلك الكاتب عديم الخيال الذي دأب على كتابة مذكراته ليعود ويُجبر على رميها بنفسه بلحظة شديدة الدرامية والسخف؛ أو «الخرتيت» الذي يُرهب الجميع في العنبر ولكنه لا يلبث أن يتلوّى حزناً لدى قراءة إحدى الروايات الإسلامية الرومنسية.

ولكن المدهش في فن البورتريه الذي يتقنه ناجي هو رصده للشخصيات والمؤسسات السلطوية، منها سلطة اللواء الذي يصوّره ناجي كرجل الأحلام الأدبية المؤجلة بمنتهى الدقة والسخرية (88)، وسلطة القاضي الذي يمشي ملكاً متوجاً في دهاليز أبنية المحكمة المتهاوية، أو ذلك المحقّق الذي يرى أن صيغة المتكلّم في استخدام الحياة هي الدليل القاطع، أي «الحرز»، على اقتراف ناجي نفسه للجرم الأخلاقي المشار إليه في النص. يعطي ناجي للموكَلين بتأديب المقزِّز في شخصه وكتابته صوتاً وصورة ورائحة وبدلة رسمية نكاد نشمّ العطن من ثناياها.

يسخر ناجي من السلطة ولا يلبث أن يعود إلى موقع شديد الحميمية والذاتية هو في صلب مفهومه للكتابة الروائية. يؤدي ناجي الحميمية بما هي إفصاح عن السياسة في الأبعاد الشعورية والحسية الواعية وغير الواعية التي تشكل نواة النص الأدبي:

الرواية ليست أقاصيص نضرب بها الأمثال لعلّكم تفتكرون، بل تجربة وانفعال شخصي، حتى لو كان موضوعها تاريخياً أو واقعياً اشتراكياً، فانفعال الكاتب الذاتي هو ما يصوغ الحكاية مهما كانت. وعلى عكس الأمثال وقصص الحكمة التي تحكي دروساً عن الحياة، فالرواية تطمح لأن تكون أصدق تمثيل عن تلك الحياة بأخطائها ورذائلها ونهاياتها الحزينة و”دروسها” عديمة الجدوى. (157)

ليس للكتابة الروائية هدف موضوعي، بل انفعالية الكاتب هي ما يجعل من نصّ ما مادة روائية. يأخذ الانفعال لدى ناجي شكل عوالم زمنية متناقضة وموازية يدل عليها الانتقال المفاجئ بالصوت السردي. يتنقل ناجي بين صيغة الغائب وسيرة المخاطب فتصبح، أنتَ، قارئه، محاوره الأساسي الذي يطرح عليه الأسئلة القاسية: «هل تستحقّ الكلمة المكتوبة كل هذه التضحية؟ الذلّ والمهانة اليومية والصراصير التي تمشي على جسدكَ أثناء النوم؟ وإذا كان هذا قرارك، فهل يستحقّ أهلك ومَن يحبونك هذا العذاب والتعب في كل زيارة هل فعلاً هذا مصيركَ ومساركَ، أم أنهم يجبرونكَ بذلك على أن تكون كاتباً بالفعل؟» (224).

تتكثّف صيغة المخاطب في فقرات عديدة تبدو اعتباطية ظاهرياً، ولكنّها لا تلبث أن تشير إلى الوعي بتعدّدية الأزمنة: فهناك زمن السجن وزمن مَن يخاطبُك من خارجه منهكاً، ولكن بيده مخطوطة لن تصبح رواية، بل مجرّد كتاب. كما أنّه يتوجّه إليك بينما ينظر إلى نفسه كذات سجينة ولكن أيضاً كذات تاريخية لها رأي في قضايا معاصرة ساهمت في إرساء معان جديدة للأدب «قضية حيدر حيدر على سبيل المثال»، يحاول أن يصوغ معنى من تلك التجربة، ليعود ويسخر من إمكانية التفوّه بعبرة. يفكّر بدور الكاتب، ينظر إلى الكتابة من موقعه المستقبلي، هو الذي أصبح ابتداء من لحظة خروجه من السجن، سجيناً سابقاً حكم عليه قاضٍ له آراء في الأدب وخصائصه.

في صيغة المخاطب، يتوارى ناجي خلف المستلقي على الكرسي التحليلي، الباحث عن المعنى، أو عن معنى ما في الحميمية والعاطفة، فيستكشف تخبّطاته الشخصية، عن فقدانه للأمل والتفكير بجدوى الحياة والكتابة. يقرّ بضعفه فتبرز عاطفة تقضي على أية محاولة لأداء بطولي: «بكيتَ لأول مرة في السجن، لن تكون الأخيرة» (33). ليس الكاتب-السجين بطلاً جباراً، بل شخصية، وإن هُزمت، فإنها لن تتخلّى عن سخريتها وحميميتها سلاحاً أصيلاً.

يكتب الكاتب-السجين أحلامه على شكل يوميات غير متتالية، متقطّعة. يكتب اللاوعي فتصبح أحلامه مدوّنة غير رسمية، غير مرئية، غير خطابية، تتداخل فيها مستويات عديدة من الاعتراف بالشوق والعجز والخوف والرغبة والحب وعوالم متعاقبة يتقاطع فيها المقزِّز مع المشتهى.

الكاتب-السجين يكتب الحميمية بشهوته. هو ليس مجرّد كائن فكري ينظر إلى الجنس كتمثّلات اجتماعية خارجة عن منطق الأدب النهضوي أو كممارسة اجتماعية تختزل بذاتها عنف القمع الممنهج. يعبّر في سرد أحلامه ويومياته عن جنسانية صافية لا يسقطها ناجي في تنميطات مشفّرة اعتاد القارئ عل مللها في الأدب الحديث. تتجلّى جنسانية الكاتب-السجين بفجاجتها وإشهارها لذاتها: هي شهوة مراقبة، مرهقة، ممنوعة، ولكنها سافرة، ولأنها سافرة، فهي لا تزال خادشة للحياء.

* * * * *

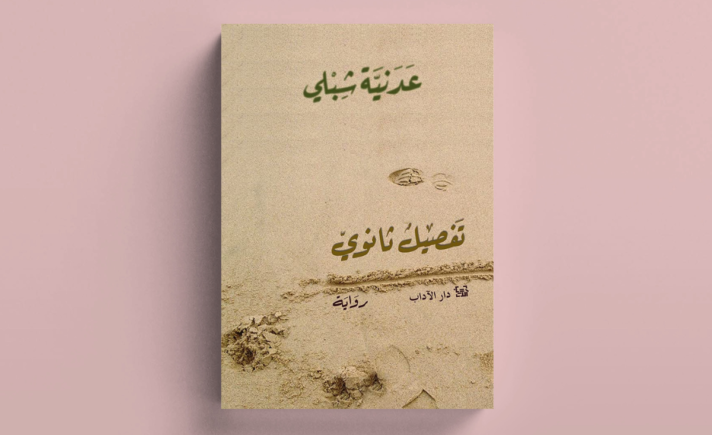

على غلاف حرز مكمكم تعريف بالكاتب: «أحمد ناجي كاتب روائي ومجرم. مواليد المنصورة 1985». جُرِّم ناجي لأنه أخلّ باللغة والأخلاق معاً، أو بالأحرى، جرّم لأنّه خدش الأخلاق عندما عبث بلغة الأدب التنويري المعقّمة. ولكنّ ليست “البزاءة” وحدها ما تميّز ناجي عن أسلافه من التنويريين والملتزمين، بل هي رؤيا مغايرة للكتابة تقوم على وضع الانفعال والعاطفة في صلب القول الروائي. إلا أنّ ليس لناجي مفهوم جاهز للكتابة والقراءة، بل أداء لهما يقوم على التمايز عن سلطات الأدب الحديث وحرّاسه، عن مكتبات الأدب الحديث والقيّمين عليها، فيقدّم طرحاً غير نهائياً حول الكتابة والقراءة كممارستين في المعاصرة، تقعان في مساحة متساوية بين المقزّز، والحميمي، واللاذع أبداً.

يقتبس ناجي من رواية صورة الفنان في شبابه (1916) لجيمس جويس قول ستيفن ديدالوس بإنه سيعبّر عن نفسه بوجه سلطة الدين والعائلة والانتماء الوطني بسلاح مثلّث: «الصمت، والمنفى، والمكر» (161). آثر ناجي الصمت في السجن، ثمّ وجد نفسه منفياً في أميركا، وها هو في حرز مكمكم، يمكر بحلف الأمن والأخلاق والأدب الذي يحمي قرّاء الأدب الحديث من خدش المعاصرة.