يحتفظُ متحف الآثار في مدينة سالونيك اليونانيّة بمجموعةٍ من الألواح الحجرّية النذريّة. بين هذه الألواح التي يرجع معظمها إلى الألف الأول قبل الميلاد، مجموعة تثير الدهشة من القطع المنحوتة نحتاً نافراً، تمثّل آذاناً بشرية. يحمل البعض منها أُذناً واحدة والآخر يحمل أذنين يمنى ويسرى وكأنها لشخص واحد.

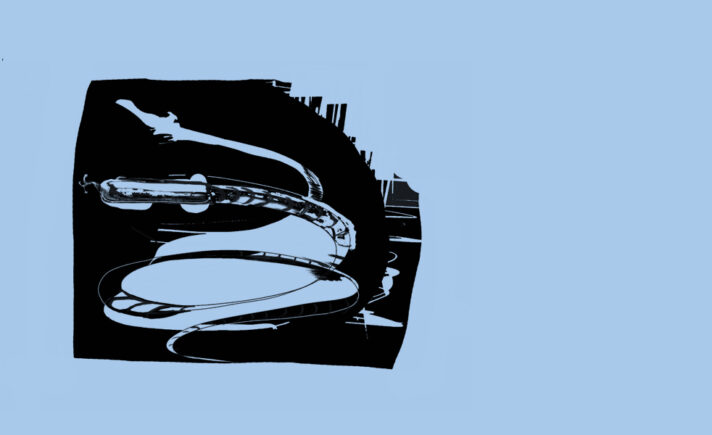

تشير التفسيرات إلى أن هذه القطع كانت قد قُدّمت كنذور استشفاعية من قبل البشر المتوسّلين إلى الآلهة، الراجين أن تستمع إليهم، أو كأُخرى لاحقة تمجّدها عرفاناً لأنها قد استمعت بالفعل إلى مناجاتهم وتضرعهم. تكمن الغرابة في أن هذه الآذان حجرية صلبة توحي بأنها صماء، لكنها في الوقت ذاته توحي بحضور مستديم لا تسهل زعزعته. ومع أنّ هنالك أنواع أخرى من منحوتاتٍ وتقدمات شهدتها المعابد، تجعل من الممكن الاعتقاد أن هذه المنحوتات تنتمي إلى ممارساتٍ طقسيّة عباديّة مختلفة، إلّا أنّ العبارات المسجلّة حفراً عليها ترجّح النظرية الأولى، نقرأ عليها مثلاً: «إلى الإله دينيسيوس» أو «إلى الإلهة الأم». بقولٍ آخر، جسّدت هذه الآذان آذانَ الآلهة المعبودة آنذاك. أما عن الممارسات الأخرى التي نذكرها، فهي النذور التي يُطلق عليها مصطلح إكس ڤوتو ( ِEx-voto)، وهي أيضاً قطعٌ مشغولة يدوياً من نحوت في معظم الأحيان أو رسوم، يُحضرها المؤمنون إلى أماكن العبادة شاكرين المعبود بعد أن استجاب إلى توسّلاتهم في الشفاء على وجه الخصوص، بحيث تكون في كلّ مرّة على صورة جزءٍ أو عضوٍ من الجسد، لذا نجد منها أذرعاً أو عيوناً أو قلوباً أو آذناً، وهذا التقليد قائمٌ منذ عصور قديمة مستمراً حتى اليوم.

اللّافت أنّ معظم هذه القطع مشغولة بصياغات فنيّة بسيطة ولغتها البصريّة شعبيّة غير احترافيّة، حيث كان معظمها ينفّذ في ورش الحرفييّن وليس بشكلٍ شخصيٍّ من قبل مُقدّمها حتى أنها قد لا تحمل توقيعَ الصانع، كما أنّ خاماتها لا تتجنب بالضرورة عوامل ومسببّات الاندثار، فبعضُها مصنوع من الشمع أو الخشب غير المقاوم، لكنّها اليوم تُؤخذ بعين الاعتبار من وجهة نظر فلسفة وتاريخ الفنّ لما لها من انتشار، ولأنّها تعزز فكرة الفن كوسيلة للتواصل روحياً مع الخالق وبوصفه تمثيلاً للاستجداء الروحيّ عبر الأثر الفنيّ. ومن اليسير ملاحظة أنّ هذا التقليد مع اختلاف تسميّاته قد انتقل من المعابد إلى الكنائس، أي أنّه قد ارتبط بعقليّة الإنسانٍ المؤمن وليس بتعاليم دينٍ محدد على وجهِ الحصر، إلى أن جاء الإسلام.

تصاوير محرَّمة

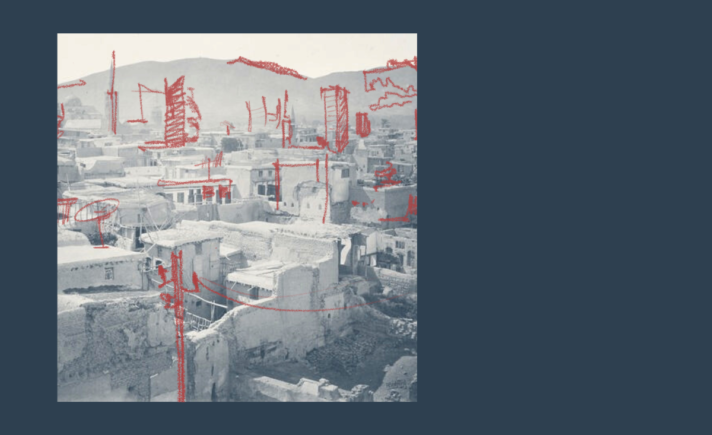

يبرز سؤال تحريم الممارسات الفنيّة – الرسم والنحت التشخيصيان خصوصاً – مراراً في الفكر العربيّ المعاصر ويلامس حقولاً متعدّدة، إذ أن هذا التحريم، بالإضافة إلى ظروف الفقر وصعوبة وصول التعليم والتثقيف الفني إلى الجميع، يشكّل قاعدةً للقطيعة بين الفنّان العربيّ ومجتمعه. ففي حين يُعتقد أن العديد من الفنانين الأوربييّن من العصور الوسطى قد اندثرت أعمالهم وأسماؤهم بسبب عدم ارتباطهم بالكنسية – حيث كان الفنّ المكرّس هو الفنّ الأيقوني وفنّ تصوير الملوك والأمراء وأُسرهم المرتبطين بدورهم بالسلطات الدينيّة بشكلٍ وثيق – يبدو الفنّان العربي في المجتمعات المسلمة في انسلاخ عن الدين ومنبوذاً منه. قد تمّت دراسة هذه القضيّة ولست في صدد التحقيق فيها، إنمّا أود أن أستحضر تفسيراً للمؤرخة الفنيّة سيلفيا نايف، البروفسورة في وحدة الدراسات العربيّة في جامعة جنيف منذ عام 2006، تفسيرٌ تذكره في محاضرةٍ لها منشورةٍ على يوتيوب بعنوان: الإسلام والصور، علاقة معقّدة . بدايةً تذكّرنا بما نعرفه عن أنّ التماثيل قد حُرّمت بوصفها أصناماً لأنّ الأصنام كانت واحدة من تمثّلات الألوهة قبل الإسلام، كما تؤكّد على أن كلمة تصوير في السياق اللغويّ والقرآنيّ تشمل ما يُرسم وما يُنحت، وتؤيد، حسبَ تحليلاتٍ لغويّة وثقافيّة تستعرضها، عدمَ وجود دليلٍ واضح للقطيعة مع الصورة، والقصد إذاً هو الصورة بمعناها الواسع. إضافةَ إلى ما تسوقه الأستاذة نايف من دلائل، يستشهدُ المؤرخون الفنيّون مراراً بما ورد لدى المؤرخ الإسلاميّ محمّد الأزرقيّ في كتابه أخبار مكّة وما جاء فيها من الآثار (865). في أحد إسناداته حول بناء الكعبة يذكر التالي: «جعلوا في دعائمها صور الأنبياء وصور الشجر وصور الملائكة، فكان فيها صورة إبراهيم خليل الرحمن (شيخ) يستقسم بالأزلام، وصورة لعيسى بن مريم وأمّه وصور الملائكة. فلما كان يوم فتح مكّة دخل رسول الله صلى الله عليه وسلّم البيت، فأرسلَ الفضل بن العباس بن عبد المطلب، فجاء بماء من ماء زمزم، ثمّ أمر بثوب فبُلَّ بالماء وأمر بطمس تلك الصور فطُمسَت، قال: ووضع (كفّيْه) على صورة عيسى بن مريم وأمّه عليهما السلام وقال: «أمحوا جميع الصور إلا ما كان تحت يدي» ورفع يديه عن عيسى بن مريم وأمه.» في المقابل تشير سيلفيا نايف كيف أن سفر الخروج في العهد القديم يوصي بما يلي: «لاَ تَصْنَعْ لَكَ تِمْثَالًا مَنْحُوتًا، وَلاَ صُورَةً مَا مِمَّا فِي السَّمَاءِ مِنْ فَوْقُ، وَمَا فِي الأَرْضِ مِنْ تَحْتُ، وَمَا فِي الْمَاءِ مِنْ تَحْتِ الأَرْضِ.» أيّ أن فكرة تحريم التمثيل ليست إسلاميّة من دون سابق، وتسوقنا هذه الملاحظة إلى الاعتقاد بأن التحريم لربما يتعلّق بثقافات الحضارات وليس بالفرض الدينيّ فحسب. ثم أنها تتفحّص باباً آخر للتحريم المتعلّق بفعل الخلق. إن التحريم انطبق فقهياً على الفعل، أي فعل الخلق، بالاستناد إلى التفسير الحرفي للنص القرآني، ذلك أن الحجة تقول بأن القرآن يتضمّن ذكر الذات الإلهيّة كـ «مصور» في عدّة مواضع، على سبيل المثال في سورة الحشر «هو الخالقُ البارئ المصوّر» وفي سورة الانفطار «الذي خلقكَ فسوّاكَ فعدّلك، في أيّ صورةٍ ما شاءَ ركّبك»، وعليه فإن تحريم التجسيد هو تحريم الصناعة حتى لا يتشبّه الصانع بالخالق. لذا جاءَ النهي عن النحت أشدّ منه عن الرسم، ومعظم التشخيص الذي وصلنا – دوناً عن الفن المسيحي – من الفترة ما قبل القرن العشرين من البلاد العربيّة التي انتشر فيها الإسلام، هو تشخيصٌ متضمنٌ في رسوم المخطوطات الطبّية أو الأدبية الشعريّة والقصصيّة مثل بعض رسوم في قصور الخلفاء الأمويين مثل قصر الحير الغربيّ، ورسوم يحيى الواسطيّ في «مقامات الحريري» في القرن الثاني عشر، في حين أنّ الرسوم في بلدان أخرى ساد فيها الإسلام كانت منتشرة بشكل أوسع ومواضيعها أكثر جرأة، مثل رسوم عبد الصمد الشيرازي في القرن السادس عشر ورسوم كمال الدين بهزاد في القرن الخامس عشر، ومير سيد علي في القرن السادس عشر وجميعهم من بلاد فارس، إضافة إلى اللوحات التي تصوّر السلاطين العثمانييّن الذين استقدموا الفنانين لهذا الغرض على غرار ما درج لدى الملوك في أوربا في العصور الوسطى وعصر النهضة، إلّا أن معظمها ظل محتفظاً بسمات الرسوم الشرقيّة ومتجنّباً تصوير النساء. بالرغم من هذه الحضور الممتد زمنياً والمتعدّد الوظائف لفنّ الرسم بقي فن النحت منحسراً، غير أنه لا يمكن الجزم بعدم وجود أعمالٍ نحتية قد تكون مازالت مجهولة أو صُنعت سرّاً واندثرت أو تمّ تحطيمها عن عمد في فتراتٍ لاحقة.

من شفتي المؤمن إلى أذني المعبود، حركة تصاعدية

لربما يبدو هذا المنع، من وجهة نظر تطبيقيّة إنسانيّة واستطيقية، أي بعيداً عن التفسيرات الدينيّة، تقييداً لوسائلِ التواصل بين الإنسان والخالق، وحصرها تقريباً بالمخاطبة اللغويّة المنطوقة أو الصامتة القلبية. بالرغم من الاختلافات بين تشجيع ومنع للتمثيل الفنيّ بين الأديان، فإن «السمعَ والطاعة» كمفهومين في النسق الديني لا يختلفان كثيراً من دين إلى آخر. أستحضرُ مثلاً عبارة «سمعَ الله لمَن حمدَه» التي تقال لفظاً أو تُضمر «حسب المذهب المتبّع» عندَ الارتفاع من الركوع في الصلاة وتتبعها عبارة: «ربّنا ولكَ الحمد». ففعل السمع يأتي هنا في تراتبيّة متساميّة متعاليّة كما في الأديان الأخرى حتى الوثنيّة منها. الإله هو من يسمعُ ويستمع، وعبارة «سمعَ الله لمن حمدَه» تأتي تحذيريّة تنبيهيّة كي يتلوها الشروعُ بالحمد، حتى تبدو ثنائيّة «السمعِ والطاعة» هنا مفكّكة إلى آمرٍ يَسمع ومتحدثٍ يُذعن. وعلى هذا النحو ينفردُ الإله بسطوةِ الاستماع والصمت والاستجابة إنْ شاء، ويحتفظُ المؤمنُ المتضرّع بمساحةٍ غير محدودةٍ من المناجاة التي تبلغُ أحياناً حدودَ الإجهارسواءَ في أماكن العبادة أو عندما يخلو وحيداً.

تبدو العديد من عاداتِ السمع والطاعة حول العالم إذاً مرتبطةَ بالدين أو مشتقّة منه. عدا عن التفاسير والفتاوى والقواعد المفروضة من قبل الهيئات الدينيّة، هنالك علاقة الإنسان المؤمن بالإله حين ينفردُ إلى ذاته، هنا حيث طاعته مصدرَ طمأنينة على عكس أي خضوع آخر قد يُحيله إلى المذّلة. وإذا كانَ من البداهة أنّ الدين مصدرَ سكينة فهو في حدّ ذاته قائمٌ على هشاشةِ الإنسان وخوفه من المجهول، بدليل أنّ العديد من البشر قد يتحولون إلى الإيمان عند تقدمهم في العمر واعتقادهم باقتراب أجلهم، في حين أنّ القليل منهم يهجرون معتقداتهم بعدما آمنوا إيماناً حقيقياً. في المقابل، لطالما استُخدمَت الطاعة الظاهرية كوسيلةٍ للعصيان أو التغيّير، مثلما فعل إخوان الصفا في أواخر القرن الثالث للهجرة الذين انتشرت رسائلهم في ظلّ العهد العباسي حيث كان اعترافهم المطلق بالخالق محفوفاً بأسئلةٍ واسترسالاتٍ فلسفيّة أرادت الابتعاد عن التفاسير الحرفيّة، فتفاسيرهم لم تلغ دور العقل البشريّ لصالح التسليم المطلق مثلما سبقها، ممّا جعل العديد من المتشدديّن ينظرونَ إليهم كمرتدّين. وإذا كانت الباطنيّة مذهباً فهي توظّف الإنصات لاكتساب المعارف، وتتوخّى الصمت حرصاً على الاستمرار. ويكون الصمتُ في هذا الإطار امتناعاً ذا معنى أكثر من الكلام، وأداةَ قوّة على غير ما هو معروف عنه من وجهة نظر بعض العلوم الإنسانيّة مثل علم النفس أو علم الاجتماع، حيث يُقرأ أوّلاً كعجز أو انطواءٍ أو وسيلةِ ضغطٍ في أفضلِ الأحوال. والحال أنّ هذا التوجّه كانَ سائداً في الأعمال الفنية، خصوصاً النحتية، في البلدان العربيّة في الفترة المعاصرة من أجل تجاوز المعوّقات التي تقوّض حريّة التعبير، وما عداها كتلك الأعمال النُصبيّة المعروضة في فضاءاتٍ عامّة، ينقسم بين ما يجسّد الحكام جاثمين على الساحات ومنحوتاتٍ مُرغمة على مهادنة السلطات السياسيّة والدينيّة والاجتماعيّة، فهي إن لم تكنْ كذلك، ستكون ممنوعة، ولا يخفى على أحد عدد الحوادث التخريبيّة التي تعرضت لها منحوتاتٍ منصوبة في أماكنَ عامة حتى إن كانت تجميليّة أو غير تشخيصيّة. إن الانصياع القسريّ في الحقل التشكيلي في معظم البلدان العربية يتسلسل غالباً بشكلٍ يخنق الهيئات التعليمية وصالات العرضِ والفنانين على حدٍ سواء، وهوامش الخروج منه ضئيلة، كلّما ابتعد الفنان، وهو المتضرر الأوّل من الضوابط، عن أحدِ أطر التقييد اصطدمَ بآخر.

* * * * *

تخضعُ ثنائيّة «السمع والطاعة» عندما تتعلّق بالمقدس والروحانيات إلى مقوّمات مغايرة عن سياقات أخرى، تتناوب فيها أدوار الرذيلة والفضيلة، وتستندُ بالدرجة الأولى إلى ضعف الكائن البشري وترقّبه لحقيقة فنائه التي لا مفر منها، حيث المستمع باقٍ في سموّ، وحيث المتحدّثِ طاعته فضيلة واحتجاجه رذيلة.