أخذنا نميل في الأزمنة الحديثة إلى اعتبار أن الحرية هي القيمة الأرفع من كل قيمة، مطلب دائم ونهائي لجميع الناس، فلا نكاد ندرجها في العالم، ونرى حياتها فيه في تقلباتها، وفي موتها المحتمل. وفي مجالنا من العالم، يدفع انعدام الحريات السياسية، وغير قليل من الحريات الاجتماعية، إلى تحول الحرية إلى شعار تعبئة، وإلى ما يميز التفكير التعبوي من إعلاء غير مشروط من شأن ما تجري التعبئة حوله من شعار أو معنى، ومن نفي تعدده وتغايره وتركيبه ومشروطيته التاريخية والاجتماعية. دواعي التعبئة لطالما تعارضت مع دواعي المعرفة التي تقوم على «التفريغ» بالأحرى، على التفكير البارد و«المسافة النقدية»، وعلى تقليب الظواهر على أوجهها ورؤيتها ضمن شروطها.

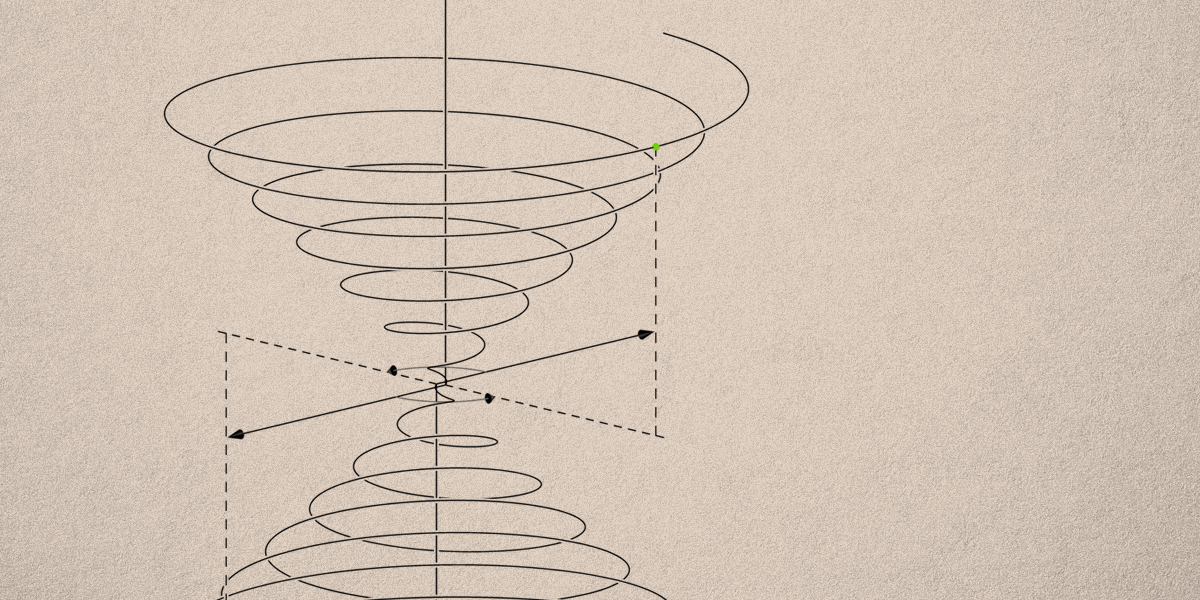

في أمثلة البيت والسجن والمنفى… التي عرضت في تناول سابق، «خطط الحرية وتدابيرها»، تبدو الحرية في آن شيئاً ثميناً، ملازماً للإنسان في تجاربه وأوجه حياته المتغيرة، وفي الوقت نفسه شيئاً متحوِّراً، متعدد الأشكال بتعدد اللاحرية. سيعمل هذا التناول، بالمقابل، على إظهار أن الحرية قطاع من النزوع الإنساني مندرج في متعدد أكبر، يبدو أقرب اسم له هو الحياة مفهومة كطاقة وجود متفاوت الفاعلية. هذا لأن الحرية تنحل في النجاة أو في البقاء على قيد الحياة حين تكون هذه معرضة لمخاطر التعذيب أو الجوع أو المرض الخطير أو الفناء، أو هي تطابق السيادة حين تتحقق وتصير نظاماً سائداً أو سلطة. ومعلوم أنه لطالما اقترنت السيادة بالعقوبة السيدة: الموت، أو «تقرير من يُقتَل ومن يُترَك ليعيش» بعبارة ميشيل فوكو. عبر هذا التقرير تبدو السيادة حياة عليا، الحياة الأعلى. حماية الزعماء السياسيين الذين تتشخص فيهم السيادة تؤشر على عُلْوية حياتهم قياساً إلى حياة العموم. والعقاب الرهيب الذي أسهب فوكو في شرح تفاصيله المروعة في مطلع «المراقبة والعقاب» بحق روبير فرانسوا داميان الذي حاول اغتيال لويس الخامس عشر نموذج لفعل السيادة، يعطي فكرة كافية عن أن حياة الملك هي عملياً ملكة الحيوات.

والقصد الأوّلي المجمل أن هناك قطاعات من الوجود والتجربة يمكن أن توصف بأنها ما دون الحرية (الحياة العارية)، وقطاعات توصف بأنها ما فوقها (الحياة العليا).

ما دون الحرية

لا يستطيع التفكير في تعدد أوجه الحرية بتعدد تجاربنا من بيت وسجن ومنفى ووطن وعالم… أن يتوقف هنا. ماذا تعني الحرية لمن يتعرض للتعذيب؟ أن يتوقف تعذيبه وينتهي عذابه، وبعد توقف التعذيب ألا يعود إليه، وفقط بعد أن يرتفع عنه تهديد التعذيب ربما يفكر في قواعد عامة تحول دون ممارسة التعذيب، وأن يربط ذلك بفكرة الحرية. ماذا تعني الحرية للجائع؟ أن يأكل، أن يتوفر له الطعام والشراب، وألا يجوع من جديد. ماذا تعني الحرية للمريض المدنف؟ أن يشفى، أن يستعيد الصحة، أي ملكية جسده والسيادة عليه، ليتحرك ويفعل. ماذا تعني الحرية للمغتابين أو المغيبين قسرياً؟ أن يخرجوا من الغياب، ويعرفوا عن أحبابهم ويعرف أحبابهم عنهم، وأن يرووا قصتهم.

هل نبقى في نطاق الحرية في هذه الحالات القصوى، التي ربما تندرج ضمن تصور موسع لـ«الحياة العارية»، مثلما تكلم عليها جورجيو أغامبن؟ الأصح أنه في هذه الحالات جميعها نخرج من مفهوم الحرية نحو مفهوم الحياة، متصوَّرة مرة أخرى كطاقة على الوجود. أقول تصور موسع لأن حياة أغامبن العارية تبدو متصلة أساساً بمعسكرات الاعتقال، وربما بمعسكرات اللاجئين، ما يمكن اعتبارها «فضاءات استثناء» (وإن يكن رأى في ذلك باراديغماً للسياسة في الديمقراطية الليبرالية الغربية ذاتها). المجاعة مثل التي تتهدد سوريا اليوم، ولطالما تهددت بلداناً أفريقية وغيرها، تبدو خارج تناوله. طاقة الوجود هنا لا تكاد تفيض عن بقاء بيولوجي مهدد بالزوال كل حين. التعذيب غائب كذلك. على أن لتناول أغامبن ميزة مهمة، تتمثل في أنه يُدرج الحياة العارية في مفهوم الدولة السيدة، يراها تجارب مُعرِّفة للسياسة، بل للسيادة كشيء مطابق للدولة. لكن مطابقة السيادة للدولة تبدو في انحسار مطرد، فلدينا دول متراجعة السيادة أو بلا سيادة، وسوريا مثال عليها، وبمقادير متفاوتة كل الدول العربية الشرق-أوسطية، وثمة سيادات بلا دول، ومنظمات ما-دون-الدولة المسلحة مثال عليها، ومنها ضرب من سيادة شبكية معولمة تتمثل في القاعدة وداعش اليوم. والسياسة تالياً لا تنحصر في نطاقات منظمة مثل الدول وائتلافاتها والمنظمات الدولية. الحياة والحياة العارية ليست محصورة في نطاق الدولة اليوم، وإن ظلتا شؤوناً سياسية بقدر كبير، والوجه الآخر للسيادة دوماً.

وبخصوص الأمثلة المذكورة (المجاعة، التعذيب، معسكر الاعتقال، معسكر اللاجئين…)، تنحل الحرية في الحياة، في الخروج من شرط الحياة العارية التي تقع في جوار الموت مباشرة، إلى حياة مرتفعة فوق الضرورات الأكثر حيوية. وإنما فقط في حياة كهذه لا يُرى وجه الموت منها كيفما تحرك المرء يمكن للحرية أن تصير مطلباً. كان الفكر الاشتراكي بنى نقده لليبرالية على حرمانات الطبقات الكادحة التي لا تعني لها الحرية الكثير لأنها تريد أن تعيش، أن تجد خبزاً وزبدة على الطاولة بحسب تعبير مأثور في أوروبا. وقد قامت على هذا النقد نظم سياسية في الاتحاد السوفييتي والدول التابعة له ظلت عند أولوية الخبز والزبدة و«الحاجات المادية»، وربما مع الأخذ بالاعتبار لـ«حاجات روحية» تتصل بالثقافة في تعريف إيديولوجي ضيق، لم يكن بينها الحرية: حرية الكلام والتنظيم بخاصة. بالعكس، كان هناك تضييق نشط على من قد يفكرون تفكيراً مغايراً، ويذهبون ذهاباً مغايراً، وتتمثل فيهم فكرة الحرية لمغايرتهم بالذات. وباسم تلبية الحاجات المادية جرى رد كثيرين، بالملايين، إلى الحياة العارية: مجاعات مسببة بشرياً، نفي مجموعات بشرية بأكملها، معسكرات اعتقال وسخرة.

فإذا صارت الحياة مضمونة أو محققة زالت كمطلب مستقل، وتقدم مكانها مطلب الحرية، مثلما أخذ يحصل في الاتحاد السوفييتي بعد نزع الستالينية. فإذا لم تُنَل الحرية، تحولت إلى قضية صراع سياسي واجتماعي وفكري، على ما أخذ يصير محققاً في بلداننا بعد جيل واحد من الاستقلال. صعدت فكرة الديمقراطية التي تتضمن الحرية وحقوق الشعب في المجال العربي بين العقدين الأخيرين من القرن والثورات العربية لأن الحياة تحققت لقطاعات كانت تتسع من مجتمعاتنا، فلم تعد هي أعلى المطالب. أُنتجت الحياة العارية على نطاق واسع بفعل تعمّد «الدول السيدة» سحق تطلعات الحرية بين محكوميها. معسكر التعذيب في تدمر كان مصنعاً للحياة العارية، المستباحة، طوال عقدي حكم حافظ الأسد الأخيرين. ويبدو إنتاج الحياة العارية، الحياة التي توشك أن تُحذف، أو التي تستنفد في بقاء شحيح على «قيد» الحياة، نهجاً لإلغاء الحرية بدفع مطلب حياة هي أكثر من مجرد حياة إلى الأمام، أي الاكتفاء بالنجاة من التعذيب ومن المجاعة ومن الغياب. يمكن التفكير في منهج الحكم الأسدي أثناء الثورة السورية، بما يشمله من مجازر وحصار وتعذيب وتغييب، بأنه ما سماه جول إتجيم «ثاناتوقراطية»، حكم الموت، السلطة التي تقرر من يُقتَل ومن يُترَك ليعيش على نحو ما عرف فوكو السيادة، ومن بعده أشيل ممبه. مفهوم ممبه بخصوص النكروبوليتكس (حرفياً: سياسة الموت)، تحديد أي الحيوات مهمة وأيها نافلة ويمكن الاستغناء عنها، يُحيل إلى السيادة كنموذج سياسي. وهو يستجيب بصورة أفضل لوصف نظام السلطة في سوريا، حيث يجري بقوةِ قلب لافتة إنتاج موت واسع النطاق كشكل للحكم وشرط لبقائه. أي حيث تشترط حياة دائمة للحاكمين موتاً فائضاً للمحكومين. وهو ما لا ينفيه أن سوريا تعرض، مثل كل دول العالم المعاصرة، سمات للسلطة الانضباطية المراقِبة للأجساد (عبر المدرسة والثكنة والمشفى وغيرها، وربما نضيف الألعاب الرياضية المتنوعة) والبيوسلطة التي تدور حول السكان (إحصاء وجدولة ومراتب عمرية ونسب مئوية من كل نوع)، وقد أخذتا بالظهور معاً في أوروبا في القرن الثامن عشر بتواقت مع تراجع التعذيب والقتل. يغلب على الحكم الأسدي طابع السلطة السيادية الذي تقف الحيوات كلها في انكشاف أمامها، وهو نظام يدفع إلى الصدارة مطلب نجاة الناس بحياتهم، أو الحياة «المستورة» بمعنيَي الكلمة: غير المرئية، المختبئة أو المحتجبة، ثم الحياة الكافية، أي التي لا يُفتضَح أمر الناس فيها، جوعهم وعوزهم وعريهم. ما يسمى أسدياً بـ«الأمن والأمان» هو بالضبط حياة دون حرية، ودون السياسة مُعرَّفة بالحرية، على نحو ما فكرت فيها حنه آرنت.

ولعل المثال السوري، وبالاستناد لفوكو وممبه، يدفع إلى الاعتقاد بأن أساس السلطة في كل حال هو تراتب الحيوات أو حماية لا تساوي الحيوات. ومفارقة السلطة التي نراها تظهر بجلاء في سوريا هي أن حماية تراتب معين للحيوات يقتضي المزيد من السلطة بيد من يشغلون المواقع الأعلى أصلاً ضمن هذا التراتب، ما يطلق دينامية مراكمة سلطة وتمييز مفتوحة على موت واسع. والعنصرية التي تلزم من أجل أن تستطيع البيوسلطة القتل بحسب فوكو، أي كي تتصرف كسلطة سيادية، تقوم بها هنا الطائفية. يضع السيد حماية حياته بيد الأجهزة التي تنتج الموت وتعممه، بحيث أن المزيد من حياته يعني المزيد من موت الرعايا. والمزيد من عنصرة الطوائف.

السيادة والحياة العليا

لكن ماذا إذا كانت الحرية هي التي تحققت؟ صارت سلطة ونظام حياة؟ الواقع أن هذا محقق لقطاعات واسعة من السكان في بلدان الغرب الرأسمالية الديمقراطية الليبرالية، بخاصة أبناء الإثنوس السائد. هنا زالت الحياة العارية، وحقق النضال من أجل الحرية نجاحات كبيرة، فلم تعد الحرية فعل نضال ضد سلطات مستبدة.

التطلع المنتشر في هذه المجتمعات هو السيادة، ضرب من «الحرية الإيجابية» الموجهة نحو امتلاك المحيط والعالم، ونحو ضرب من الذات غير المقيدة، ونحو الامتياز الاجتماعي والسياسي والثقافي. ربما تولدت السيادة عن اقتران الحرية بالقدرة بفعل الثورات الجغرافية والعملية والتكنولوجية، ونشوء الذات الحرة «السيدة»، لكن كذلك بنازع السيطرة والتملك أو انتزاع ما بيد الغير، مما شحذته الكشوف الجغرافية والاستحواذ على ما يزيد عن ربع الكوكب، الأميركتين وأستراليا ونيوزيلندا، من قِبَل ما يقل عن عُشره. السيادة هي سيادة-على: على الطبيعة، على مجتمعات أخرى وانتزاع أراضيها، وعلى العالم في ضرب من «الحاكمية الإلهية» أو شبه الإلهية.

تحولت السيادة هنا إلى ثقافة ونموذج للشخصية بعد أن زالت كحياة عليا و«تقرير من يُقتَل ومن يُترَك ليعيش»، أو صارت الوجه الخارجي لسلطة الدولة القومية الغربية في تعاملاتها مع المستعمرات السابقة. وبحسب فوكو، الذي لم يتناول الكولونيالية قط (وإن وردت الكلمة أحياناً في عمله)، حلت في الرأسماليات الليبرالية الغربية محلها إدارة مجال الحياة الذي يتظاهر في تكنولوجيات ناظمة للسكان من إحصاء وجدولة ومعدلات (ولادات، وفيات، أمراض…)، مقترنة – مثلما تقدم – مع زوال التعذيب وحلول السجن محله. التعذيب يعود بقدر ما «تحتاج» هذه الدولة إلى القتل، أو يُبرِز بقوة وجهها السيادي، كما في إطار «الحرب ضد الإرهاب» مثلاً.

كحرية مضاعفة وأياً يكن مجالها، الدول أو الجماعات أو الأفراد، السيادة تجنح لأن تكون ضد المساواة، وتتوافق طبيعياً مع أن يحظى السادة دون غيرهم أو أكثر من غيرهم بالأفضل والأكثر من كل شيء. تاريخ الغرب الحديث منذ الكشوف الجغرافية يعرض هذا التطبّع الذي يترسخ في طبيعة أو يكاد. وهو بنية تتخلل الفرد والدولة: الذات السيدة التي تسيطر على الموضوع، والإنسان السيد الذي يسيطر على الطبيعة، والدولة السيدة التي تسيطر في العلاقات الدولية، والكل ورثة المخاطفة الاستعمارية للأربع قارات: الأميركتين، أفريقيا، أستراليا، وأقسام واسعة من آسيا، مقترنة بإبادات كبيرة في أميركا وأستراليا، وبالعبودية الأفريقية.

وبحسب موضوعة كارل شميت الذي يربط السيادة بتعليق القانون وتقرير الاستثناء، فإن الحق في الاستثناء يبدو مرعيْاً ومصاناً للدول السيدة وللمواطنين السادة من الدول السيدة، ولثقافة-حضارة الدول السيدة. وإذ ينتقل الاستثناء من مجال القانون إلى مجال الثقافة يصير استثنائية، عقيدة مكوِّنة لوعي الذات ومكانتها في العالم، فرادتها وعبقريتها. لا تلزم حتماً إيديولوجيا خاصة لتسمية هذا الوضع مثل الاستثنائية الأميركية. المهم هو أننا هنا حيال تطبيع استثناء أعلى للنفس وللصديق من تقييدات القانون، يسير حتماً مع استثناء أدنى للعدو من حماية القانون. شميت الذي أقام السياسة على التمييز بين الصديق والعدو، فأذابها في الحرب على ما هو متوقع من قومي ألماني موالٍ للحزب النازي، لم يُعنَ بالتمييز بين شكلين من الاستثناء، أعلى وأدنى، ولا تبين تبلور الاستثناء في استثنائية جمعية، الذات السيدة فيها هي الدولة أو الحضارة. يحصل أن توصف هذه الاستثنائية الجمعية بالمعجزة الغربية (التي ترث معجزة سبقتها: المعجزة اليونانية)، وهو ما يُذكِّر بأن شميت نفسه رأى الاستثناء كتعليق للقانون تقوم به السيادة وأشبه بالمعجزة في اللاهوت. وبالمناسبة، الرجل كان يرى أن المفاهيم السياسية للدولة القومية الحديثة هي صيغ معلمنة عن اللاهوت المسيحي، تشغل الدولة فيها موقع الله. فإذا بنينا على ما تقدم قوله من تجسد السيادة في نموذج للفرد، جاز أن نرى في الفرد السيد ضرباً من إله أو نصف إله (homo deus). هذا، بالمناسبة، عنوان كتاب ليوفال نوح هراري، يعول على ثورات في البيولوجيا التطورية والذكاء الاصطناعي لظهور هذا الضرب من الإنسان الذي قد يعيش قريباً 150 عام، وبعد قرن أو أكثر 500 عام. الحرية كصراع ضد قيود وحدود وراء ظهور نصف الإله هذا. والخلود، تمام الألوهية، هو ما يسعى إليه.

الحرية في عالم الاستثناء الأعلى مترابطة مع اللاحرية في عوالم من الاستثناء أدنى، والترابط يظهر كعلاقة إنتاج في أقرب الاستثناءين إلينا: الاستثناء الإسرائيلي الأعلى والاستثناء الفلسطيني الأدنى. الاستثناء الإسرائيلي منتج للاستثناء الفلسطيني على نحو يوجب زوال الأول لزوال الثاني. قبل ذلك أنتجت السيادة النازية معسكر الاعتقال، وأنتجت ألمانيا التي فوق الجميع اليهودي «المسلمان» الذي كان تحت الجميع. «المسلمان» (muselmann) هو نزيل لمعسكرات الاعتقال النازية استسلم لقدره القاسي، وصار «جثة تسعى» بعبارة بريمو ليفي، يوشك أن يموت أو يُحال إلى غرف الغاز. يحيل «المسلمان»، هذا الشكل المتطرف من الحياة العارية، ضمناً إلى المسلمين، ويحمل شحنة استشراقية بخصوص المسلم المستسلم لقدره، الذي لا تعني الحرية له شيئاً.

وبالربط بين السيادة و«الحرب ضد الإرهاب» قد يمكن القول إن السيد هو من يقرر من هو الإرهابي المستثنى من العدالة ومن السياسة أيضاً، والذي هو موضوع أمني فقط. «الإرهابي» هو من يمكن قتله بلا عواقب، ومن يباح تعذيبه. وتتشكل حول هذه الاستثناء ائتلاف سادة غير متساوين بالضرورة، لكنهم يقتلون ويعذبون «الإرهابيين» معاً، ولهم الحق الجامع في إبادتهم.

مجال الحرية

النقطة التي نريد الوصول إليها هي أن الحرية بمثابة قطاع أوسط يكتسب أكمل معناه بين الحياة العارية (حيث الحرية ليست مطلباً) وبين الحياة السيدة (حيث الحرية لم تعد مطلباً). والقصد أن طلب الحرية ليس مطلق السراح في كل وضع وكل وقت وكل مكان، وفي استقلال عن شرط الحياة الكريمة أو الطيبة. نقيض الحياة الكريمة، كما ينبغي أن يكون صار واضحاً الآن، ليس الحياة التي هي وجود شحيح أو مجرد بقاء على قيد الحياة فقط، وإنما كذلك الحياة العليا أو السيدة التي لا يبدو أنها تتحقق دون حياة دنيا، تابعة. ولأنها قرينة الحياة الكريمة، فالحرية ليست مما يعني الجياع والمعدمين والمدنفين، ولا هي مما يشغل بال سادة الحياة والأحياء من أشباه الآلهة. لقد اقترنت السيادة بالأحرى بالاستعمار والإبادات، وإن جاملت السيادة الغربية الحديثة نفسها على الدوام بتسمية العالم الحر (والعالم المتحضر).

ومن زاوية نظر أخرى تبدو الحرية مطابِقة لمجال السياسة، وليس مجال ما دون السياسة من حياة بيولوجية مُضعَفة، لا ما فوقها من سيادة وحياة مضاعفة. ونعلم أنه حيث ارتفع الطلب على السيادة، حركات التحرر الوطني على سبيل المثال، نزع مطلب الحرية إلى الانزواء. وهو ينعدم عند سياديين أو حاكمين إلهيين مثل الإسلاميين. ولعله يمكن تعريف الطغيان عموماً بأنه تآكل مجال السياسة أو امتصاصه لمصلحة مجال السيادة، أو استثناء مطلق للطاغية ومحظييه، وهي ما يجنح إلى إنتاج مجتمع أسياد وتابعين أو دون-مواطنين، مستثنيين من الحقوق. سوريا مثال ناطق.

وعلى هذا النحو تظهر الحرية كنسبة إلى الحياة مثلما ظهرت في تناول سابق كنسبة إلى اللاحرية أو إلى مقيدات الحرية. هناك حياة هي حياة أقل، لا تعني الحرية فيها شيئاً، وهناك حياة تغتني، لا يستغنى عن الحرية فيها كي تصير حياة غنية وسياسية، وهناك حياة فوق-غنية وفوق-سياسية، أو حياة عليا سيدة، حيث الحرية محققة فيها ومتجاوزة. بصورة ما، حياة الطبقات العليا وأقسام من الطبقات الوسطى في مجتمعات الغرب المعاصرة هي حياة بعد-حرة، أرستقراطية الكوكب التي تريد أتباعاً وعبيداً، وترى في المساواة خطراً وجودياً. ولا تبدو الحرية قضية نضال يمكن التعبئة حولها في بلدان الغرب الرأسمالي الليبرالي، حتى فيما يخص الشرائح الدنيا من البيض. البنية لم تعد تدعم طرح فكرة الحرية كشعار احتجاج، ولا كمثال أو طوبى.

يظهر مما تقدم أن الحرية مساحة محفوفة بالموت من جهتيها: جهة الحياة العارية والإنسان المباح، وجهة السيادة وتقرير الموت. من جهة ما تحت الإنسان من «مسلمان»، كما من جهة ما فوق الإنسان من سوبرمان، أي من حياة فوق كل حياة كحياة الإسرائيلي والأميركي.

وارتباط الحرية بقطاع أوسط بين الحياة العارية والسيادة العليا يسهِّل تأويلها والاستملاك الخطابي لها بلغة الطبقات، وتحديداً كشأن يخص الطبقة الوسطى، لا البروليتاريا ولا البرجوازية العليا أو الأرستقراطية. لكن لعل الأصح أن الحرية تعني المتوسط في كل إنسان، وليس طبقة بعينها من الناس: مساحة الاجتماع والفعل بين الحياة العارية للإنسان المباح والسيادة التي تستثني وتستعمر وتبيد.

هذا القطاع هو أيضاً مساحة المساواة أو مساحة تعريف العدالة كمساواة، مساواة في الحياة، حيث كل حياة تساوي كل حياة. بالمقابل، كل شخص سيد أمام الإنسان المباح (homo sacer)، ولو كان الكابو، وهو معتقل في معسكر الاعتقال النازي يدير النظام اليومي للمهاجع، ويتوسط بين عناصر قوات الصاعقة النازية التي تدير معسكرات الاعتقال وبين المعتقلين المباحين، وكان يتواتر أن يكون حقيراً عنيفاً مؤذياً. ثم أن كل شخص يقترب من أن يكون إنساناً مباحاً أمام السيد، على ما نعرف من المثال السوري. في الحالين، لا تتساوى حياة بحياة. في بلدنا، حياة السيد الأسدي تتقابل مع البلد ككل، على ما يُفصح شعار الأسد أو لا أحد. حياة الإنسان المباح لا تساوي شيئاً ولا تحوز حتى قيمة تضحوية، فهو لا يموت شهيداً، ليس لموته أي معنى. سوريا هي المثال الأبرز هنا أيضاً.

حيوات مهمة وحيوات غير مهمة

تظهر هذه التقديرات عوائق بنيوية تعطل الكفاح من أجل الحرية. هناك عوالم متعددة في عالمنا الواحد، عوالم لا تتضامن ولا تتشارك، أو لا تحفزها التطلعات والمطالب نفسها. عالم السيادة لا يستطيع أن يشعر بعالم الحياة العارية أو الناس المباحين. ما تعطيه كتابات ومواد مصورة غربية عن سوريا أو فلسطين أو العالم العربي من عجز عن الفهم تمتد جذوره البنيوية هنا. عالم السيادة سجن مثل عالم الحياة العارية، لكنه سجن اختياري. أو بالأصح هو عالم-قلعة، يشعر المقيمون فيه أنهم يعرفون كل ما هو مهم لأنفسهم وغيرهم، فلا يريدون أن يعرفوا بصورة مغايرة. يناضل السود ومتضامنون معهم في الولايات المتحدة للقول إن حياة السود مهمة. يبدو هذا تطلعاً غير مفهوم لمن يعتقد أنه، بالطبع، حياة السود مهمة مثل حياة غير السود، والأمر لا يحتاج إلى تأكيد خاص. لكن جوهر نظام السيادة هو أنه ليست كل حياة مثل كل حياة، وحياة السود ليست بأهمية حياة البيض.

ونعرف في سوريا أن حياة السيد الأسدي ليست مثل حياة أي سوريين آخرين. حين تعرض حافظ الأسد لمحاولة اغتيال 1980 أرسل أخوه رفعت كوماندوس إلى سجن تدمر قتلت نحو ألف من المعتقلين الإسلاميين. وحين تعرض القيادي النازي راينهارد هدريش لاغتيال في تشيكوسلوفاكيا عام 1942، وكان خليفة هتلر المحتمل، قتل النازيون جميع رجال القرية التي يعتقد أنه آوت قَتَلته، وأرسلوا النساء إلى معسكرات الاعتقال، وأحيل الأطفال إلى مؤسسات «إعادة تثقيف»، ودُمِّرت القرية بالكامل.مذكرات جورج أورويل، ترجمة مريم عيسى، دار المدى، بغداد، 2019؛ ص505 وتقتل إسرائيل عشرات الفلسطينيين حين يحدث أن يقتل فلسطينيون إسرائيلياً. نحو 240 فلسطينا جرى قتلهم في حرب إسرائيل الأخيرة إثر غزوة المستوطنين للاستيلاء على مساكن الفلسطينيين في حي الشيخ جراح المقدسي، بينما قتل 12 إسرائيلياً.

عدم تساوي الحيوات يصلح تعريفاً للعنصرية، ويؤسس لاستدلال وجيه: العنصرية نتاج السيادة ومن لوازمها، مثلما قال بالفعل ميشيل فوكو.

بين الحياة السيدة فائقة الأهمية وبين الحياة غير المهمة، الحرية اليوم تحت الحصار.