يُحكى أن راعياً أعرابياً زرعَ شجيرة واعتنى بها وسقاها يوماً بعد يوم، ولما اشتدَ خشبها صنع منه قوساً وسهاماً، وذهب ليلاً ليصطاد. كان كلما رمى سهماً، رأى لمعةَ نصلِه على الصخر، فظن أنه فوَّتَ فريسته. أغاظه الفشل، فحطم قوسه وباقي سهامه، وفي الصباح صحا على طرائد مترامية أصابتها سهامُه بحدّة، واخترقت الغزلان نحو الصخر. ذلك الأعرابي كان محارب بن قيس الكُسعي، وندامته صبيحة الليل الطويل وسَمَها العرب بـ«ندامة الكسعي» ودرجت مثلاً بين الألسن إلى يومنا هذا. قد يكون هذا النوع من الندم هو الذي قصدته صحيفة الغارديان في استطلاع رأي يرصد نسبة «ندم» الشعوب العربية على انفجار الربيع العربي: «هل ندمت الشعوب العربية على ثورات الربيع العربي؟». والمقصود الربيع العربي في هبته الأولى قبل عقد (تونس، مصر، ليبيا، اليمن، سوريا) أو في هبته الثانية لاحقاً في (السودان، العراق، الجزائر، لبنان). بدون استثناء، كانت الأغلبية للنادمين على قيام الثورات العربية، وقد ارتفعت المؤشرات في سوريا واليمن أكثر، لكن خلاصة الاستطلاع كانت واضحة بغلبة الندم على الشعوب العربية كافة!

عجلة الندامة الأبدية

بصرف النظر عن آلية الاستطلاع وعشوائيته، ما هي عيّناته وأين هي ميادين بحثه واستطلاعه؟ وبعيداً عن النَّسْخ العربي الغوغائي له، لكن ماذا لو فتحنا الباب على سؤال الندم؟ هل تندم الشعوب العربية حقاً على الربيع العربي؟ وإن كان هناك ندم، فهل كل هو ندم عابر الأجيال، أم هو ذاته لدى كل الأعمار والفئات المجتمعية؟ هل مصدر ندم الفئات المسحوقة والمنكوبة هو نفسه مصدر ندم الفئات التي كانت تلتف حول الأنظمة وتستفيد من فسادها؟ هل علينا كجيل عربي فجّر ثوراته في أكثر من ميدان وبلد أن يندم على ما فعل؟! تدفع أسئلة كهذه إلى الوقوف على الندم بما هو مفهوم ضارب في جذر الثقافة العربية، حاضر دوماً، ومرتبط أيما ارتباط بلغتنا وسردياتنا المختلفة.

خلطَت الأعراب في لغتها بين الندم كشعور يُراود الإنسان على خطأ، وبين الندامة بما هي المؤانسة والمسامرة، وفرّقت بينهما بالألف (نَدِمَ، نادَمَ). أما في المعتقَد، فلطالما ارتبط الندم بالتوبة والغفران، فلا تائب دون ندم على خطاياه، ولا مغفرة دون ندم مقابل. وفي الحديث الصحيح «الندمُ توبة». لم تندم الأمة العربية في تاريخها الحديث مثلما ندمت على ضياع فلسطين، وعلى اختلاف الأنظمة السياسية التي حكمت البلاد العربية لاحقاً. بقيت حرب فلسطين ونكستها مُصاب العرب الأكبر – قبل أن تصبح إحدى مصائبهم التي لا تحصى – وساد جوّ من الندم والتحسر نتج فيه آلاف الأدبيات التي توصف ندم الجيل الماضي وحسرته على ما فقد. وقد جايلنا ما أدى له ذلك الندم من ولادة آلاف القصائد والحكايات التي تحاكي ندم جيل النكسة وحسرته على ما ترك وراءه في فلسطين.

لم تخطُ الشعوب العربية حينها عتبة الحسرة نحو ندم إيجابي، ونقصد هنا الندم الذي يعني مراجعة ما فُعل وما لم يُفعل، أي ليس ما يساهم بتغيير الواقع، بل ما يسمح على الأقل بتدارك الحال والسعي إلى إنهائه على الأقل. وقفت الشعوب العربية عند حدود الحسرة، لم تتجاوزها نحو ندم يتم فيه مراجعة ما فُعل وما لم يُفعل (وذلك واحد من وجوه الندم الإيجابية). لم يشكل الندم على خسارة فلسطين دافعاً أو حافزاً للأمم العربية كي تتداركه وتنهيه.

على العكس، كان المثبط الأكبر لمرحلة ما بعد النكبة، وما اشتد وَتَرُه ونما بعد نكسة حزيران، أن أصبح الفقد مفتاح كل خطاب سياسي واجتماعي وثقافي. وفي نظرة سريعة للمناهج التعليمية العربية، والتاريخية منها على وجه الخصوص، نجد أن الندم كان الشعور الرئيسي في قراءة تاريخ العرب الأوسط والمعاصر: كل ما دار حول فقدان الأراضي، الخسارات، التقسيم، والتخلف بعد التطور، كلها أفكار كانت تثير في الأجيال المتعاقبة شعوراً بالندم على ما فات.

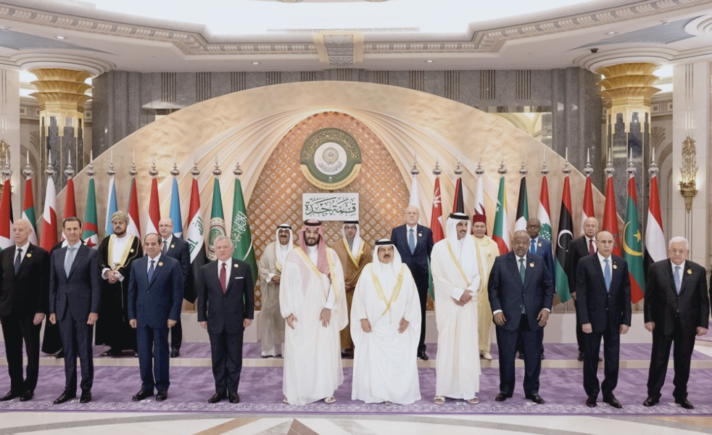

بعيداً عن كونه شعوراً إنسانياً مرتبطاً بكل البشر، في الجذر، يتفرع الندم – ندمنا – إلى فرعين: ديني وسياسي. ولا ينفك هذان الفرعان أن يظهرا مدى تشابُكهما وارتباطهما ببعض، فالتوبة في الفرع الديني هي ذاتها المحبَّبة في السياسي، وكما هناك الغفران والرجوع إلى الصراط المستقيم، تسعى بقايا الأنظمة السياسية العربية إلى جعل الفرد العربي يسير على صراطها المستقيم من جديد، مُبدياً ندمه على ما اقترفه عندما حاد عن صراطهم، وطالب بمبادئ أساسية كالحرية والديمقراطية والكرامة الإنسانية. إن الندم في هذه الحالة (والتي تتوازى مع حالة استطلاع الغارديان) مصحوب بالتوبة؛ ليس التوبة الفقهية، بل طلب التوبة والغفران من الأنظمة السياسية المتراكبة في بلاد الربيع العربي، باعتبارنا كنا جيلاً ناكر الجميل، طائش عاق، دمر البلاد وشرد العباد، والآن يطأطئ الرأس على أبوابهم المشيّدة ليطلب السموح.

عشرية مشتعلة وعقد مهدور

دائما ما كان الندم، بكل تحولاته، مرتبطاً بالفشل. لا يمكن أن تندم على نجاح، إلا إذا اعتبرته لاحقاً فشلاً. دوماً الندم يحوم حول الفشل. ربما ذلك هو الندم المطلوب من جيل اليوم، الاتعاظ بما جرى، والانكماش على الذات، والغرق في بِرَك من الفشل. هذا ما تحاول الغارديان إخبارنا إياه في الاستطلاع: فشل الجيل العربي الجديد في كل الانتفاضات العربية في تحقيق مكاسب سياسية واجتماعية مُرضية، ورسم مستقبل أفضل. في الكلام السابق وجه حق حينما نرى مصر السيسي، وسوريا الأسد، ولبنان الانفجار الكبير. أيُّ بلادٍ ورثناها! وأي بلاد سنورثها لجيل بدأ على الأبواب! تلك حقائق. صورة هذه البلدان اليوم مقارنة بتسعينات القرن الماضي والعشرية الأولى يبدو وكأنه أبشع بكثير، قاتم حد السواد. لكن وبكل هذا الخراب لا يمكن للشباب العربي أن «يندم» على إشعال النار بكمّ العفن السياسي المتراكم. لم يكن هناك مَخرَج لنا في بداية العشرية إلا نسْف كل شيء. آنذاك، بكل رومانسيتنا وتصورنا الطفولي للثورات، فجّرنا عقداً بأيدينا وبدّدناه.

اختلف علماء الاجتماع في تحديد عمر الجيل الواحد. حدده ابن خلدون بأربعة عقود، بينما جعله عالم الاجتماع الألماني كارل مانهايم ثلاثة عقود، أي يشمل الجيلُ أباً وابناً، ولو أن تلك الحدود تبقى مائعة، تزيد وتنقص. لكن يمكن تحديد الجيل المولود في السبعينات والثمانينات والتسعينات كجيل عربي معاصر (من كانت أعمارهم بداية العقد بين العشرينات والخمسينات)، يسبقه جيل من ولد في الأربعينيات الخمسينات وشب على نكسة حزيران نهاية الستينات. في نظرة سريعة على جيلين عربيين متتالين، يتضح أنه، قبل الفوران العربي، كان هناك ندم متوارث، عملية دوران للندم وتكرير له. سعت الأنظمة السياسية إلى تربية هذا الندم وتنشئته وخلق لغة خاصة به. بعد انفجار الثورات لم يعد هناك وقت لاجترار ذلك الندم، أصبحت الرؤيا لأول مرة منذ عقود تجاه المستقبل، لا الماضي العتيد، الحزين.

حينما انفجرت تونس، وتلتها مصر، كانت مشاعل النار تشتعل تحت الشباب السوري، بدأت الأسئلة تخرج من قوقعة الماضي وكليشيهاته، وبدأ الجيل الجديد يتجرأ على أسئلة كانت قد دفنتها الأنظمة العربية في الثمانينات والتسعينات. ما شكل النظام الحاكم؟ ما هي قدرته وكفاءته السياسية على إدارة البلاد؟ هل فعلاً تتّسق ممارسات هذه الأنظمة مع شعاراتها المقاومة؟ هل لدينا دول بالمعنى الحديث للكلمة، أم أشباه دول؟ بدا حينها سؤال الكرامة أساسياً لنا في صفعة البوعزيزي. حلم التظاهر والتجمع أصبح واقعاً في مصر، بدت اليمن قريبة من الشام، فتحت التكنولوجيا عيوننا على عالم جديد. من هنا، لم تكن ثورة السوريين على نظام سياسي وحسب، بل هي انفجار في وجه كل الموروث النوستالجي والعاطفي، فورة ضد كل الأوهام والأحلام البائدة، ومحاولة لقلب كل القيم السائدة – تلك القيم التي لم تعُد علينا إلا بالمزيد من التراجع والتخلف. نعم تلك الآمال كانت عظيمة، وهذه الأحلام كانت كبيرة، لكن ما العمل؟ أولم يكن ضياع الأحلام الكبيرة ونفاذ الأماني هو ما دفعنا إلى الفعل الثوري؟ هل نندم عليه؟ هل نتأسف؟ لا يمكننا أن نندم اليوم، الندم هو الاستسلام الكامل، هو الإقرار بنهاية المعركة لصالح الأنظمة القديمة، وهو اعتراف بالثورة كذنب يتطلب التوبة والمغفرة. لم تكن بلادنا جميلة ودمرناها بأيدينا، كانت مقهورة، مكبوتة، كانت دولنا فاشلة، وهذا ما أثبته عقد ولّى؛ عقد ندرك في نهايته أنها ما زالت كذلك، وأن أي شعور بالندم سيُبقيها على حالها. نعم كان عقداً مهدوراً، خساراته لا تحصى، ومرَّ بلمح البصر، لكنه لم يكن صامتاً، راكداً، كان عقداً غاضباً، فيه أحداث ألف عام، عقداً من نار ودم وكانت عشرية مشتعلة.

تداعي السرديات وتبدُّل اللغة

لم يكن هناك حرب قبل عشر سنوات، لم يكن هناك أزمة ومؤامرة، كل ذلك حدث لاحقاً. في البدء كانت الثورة، واليوم نقف أمام عشرية الثورة، لا عقد الحرب والخراب كما يُوحى لنا. وكما تشتهي أنظمة العالم أجمع تكريسه. إذا كان استذكارنا لعشرية الثورات العربية على شاكلة استذكارنا لنكبتنا ونكستنا، فسنكون أعدنا تحريك عجلة الندم من البداية؛ فعلنا ما فعل سلفُنا، لا بل الأسوأ، لذلك ستكون كتلة الندم أكبر، وستسحقنا تماماً. قبل الندب، علينا أن نهدم سردية الندم القديمة. لا مجال للنظر إلى الخلف في واقع قاسٍ وشديد. لا مفر من النظر إلى الأعلى في هذا الدَّرَك السياسي الأسفل الذي غدت عليه بلاد الربيع العربي. لا وقت للندم النوستالجي السائد في الحقبة السابقة. الندم الوحيد المتاح هو الندم على كم الأخطاء الهائل المرتكب في الانتفاضات العربية، وعليه أن يكون حافزاً للمزيد من العمل، المزيد من الهدم فكري.

الندم أيضاً مرتبط بسيلان الزمن، هو يحدث بعد فوات الأوان، مرتبط بماضي مهدور، ولا يمكنه أن يحدث في الحاضر. ومن هنا تأتي لغته: هي لغة ماضوية (كانَ، وصارَ، وحدثَ…)، وهي لغة تعُجّ بأدوات التمني (لو، ليت..). هي لغة تقبع في الماضي، تستحضره وتُعيد تكراره. هذه اللغة ذاتها هي ما تحاول أنظمة السلطة اليومية إعادة إنتاجها، كأن نقول: كنّا أفضل، ويا ليتنا لم نفعل، وغيرها من الصيغ التي تستدعي الشعور بالندم على عشرية سابقة «آمنة»، وتعود لغتنا إلى ما كانت عليه منذ عقود، لغة ماضوية محصورة بالتعبير العاطفي.

لقد صار لهذا العقد لغته، لم تتبلور بعد أو تتحدد، لكن يمكن القول أن هناك لغة ماضية انهدّت، هدّها الانفجار. انمحت كلمات خشبية من قبيل (رجعي، انعزالي، انهزامي…). أضافت كلمة «الربيع» قيمة مختلفة لكلمة «العربي»، التي بهتت من فرط استخدامها في الخطاب الأجوف حول «الوحدة العربية» و«العروبة» وغيرها من مفاهيم واصطلاحات السردية العربية المنتفَض عليها. لغة العرب اليوم (ومنها لغتي هذه) هي لغة مجبولة بمفردات جديدة أفرزها عقد النار، لغة معجونة من كلمات الشارع المنتفِض. تلاشت أنساق الخطابات القديمة (ومنها خطابات بداية الثورة) أمام زخم لغة العالم الافتراضي، هناك حيث يمكن للجميع الكتابة دون قيد أو شرط. أضحت وسائل الإعلام العربية الرسمية، بلغتها البالية، هياكل كوميدية، وصار هناك إعلام بديل، يتفاوت في أيديولوجياته واصطفافه ومدى استقلالية قراره، وفي بعض محطاته يضاهي إعلام الأنظمة بفساده، لكنه يحكي بلغة اليومي المعيش وليس الخطابي الحالِم. ولنا في اللغط المثار حول كليشيه «تجرأنا على الحلم ولن نندم على الكرامة» أكبر مثال على آلية عمل اللغة – لغتنا – اليوم، ومدى النفور من أي لغة خطابية طنانة ولو كانت تنطق بحقائق وأفكار سامية. غدت كلمات ومفاهيم «المواطنة»، «المواطن»، «المدنية»، «الاستقلالية… أساسية في تنظيرنا الاجتماعي، حتى كلمة «ثورة» نفسها أُزيحت من معناها العسكري السابق، لتصبح كلمة مرتبطة بكل مدن المنطقة العربية. باختصار، دفعنا الانفجار العربي إلى مراجعة كل المعجم السياسي والاجتماعي خاصتِنا، والبحث فيه عن لغة تعبّر عنّا؛ عن روح جيل مُنتفِض يبحث عن الحرية وما يزال.

إن نَسْب التفتيت والخراب الحاصل إلى الأنظمة الديكتاتورية ومُفرزاتها وحسب هو ضرب من البلاغة الخطابية، ولا ينفي ذلك فَشَل الثورات الذريع في أكثر من مكان، وعلى رأسهم سوريا. ولا ينفي أيضاً مسؤوليتنا كجيل مفجّر للثورات، سوف يسائله التاريخ. لذلك قد تشكِّل حالة الوقوف والذهول ورؤية البلاد تذهب إلى الهاوية حالةً أشد من تلك التي أصابت الشباب العربي بُعيد نكساته في القرن العشرين، وربما كان المخرَج الوحيد منها هو الاعتراف بالفشل ومحاولة مراجعة ومساءلة كل ما حصل وليس الندم والتحسُّر عليه.