استعداداً لإطلاق شرارة ثورة جديدة في المنطقة بعد الثورة التونسية، كان المتظاهرون الذين خرجوا في عيد الشرطة في مصر يتجهون للتجمع في ميدان التحرير، أحد الساحات الرئيسية في العاصمة المصرية. كان هذا التجمّع يلعب دوراً آخر غير تثبيت أقدام المحتجين وإغلاق البلد تنفيذاً لتكتيك احتجاجي معروف، فقد كانت المشاهد القادمة من تلك الساحة ملهمة لكثيرين يعيشون في بلدان أخرى تتحيّن ساعة الانتفاض، حيث يمكن لما نجح في كبرى مدن المنطقة أن ينجح في مدن أخرى – هكذا ظننّا جميعاً على الأقل.

لم تهدف أولى المظاهرات الهاتفة بالحرية في مدينة دمشق، في الخامس عشر من آذار (مارس)، إلى احتلال أي ساحة، بل إلى تسجيل احتجاج مفاجئ في قلب عاصمة نظام الأسد.

في اليوم التالي، انطلقت مظاهرة نظّمها حقوقيون ومعارضون وأهالي معتقلين سياسيين من محيط ساحة المرجة، إحدى أقدم ساحات المدينة وأحد مراكز ثقلها التاريخي والرمزي، وإن لم يكن لإغلاقها أن يتسبب بشلّ حركة المرور في مدينة دمشق. لم يكن هدف تلك المظاهرة إغلاق الساحة على أية حال، بل إعلاء صوت المعتقلين السياسيين والاعتراض على أوضاعهم.

كلتا المحاولتين جرى قمعها وفضّها بالعنف، ومن ثم اعتقال بعض المشاركين فيها خلال وقت قصير. لكن تلك الاحتجاجات كانت كافية لتحريك المياه في بركة السياسة الراكدة في البلاد، والتي سرعان ما باشرت الغليان إثر تصاعد التظاهرات في مدينة درعا جنوباً، لتشمل كامل المحافظة ومن ثمّ البلد كلّه. بدأ كل ذلك بعد اعتراض مجموعة من الأهالي على انتهاكات قامت بها قوات الأمن بحقّ أطفال طلاب في المرحلة الإعدادية، وذلك على خلفية كتابتهم شعارات معادية للنظام تأثراً بموجة الثورات في المنطقة. هذه الموجهة كانت قد شملت في ذلك الوقت تونس ومصر وليبيا واليمن والبحرين والمغرب، وسقط جراءها بالفعل رئيسان اثنان.

كان الحراك الذي بدأ ينتقل من حمص إلى بانياس ودوما ودير الزور ودمشق، وطبعاً درعا، يحتاج إلى هدف واستراتيجية عمل. كُتيّب التعليمات الأكثر نجاحاً في ظل تلك الظروف والمتوافر بين أيدينا، كان ما جرى في القاهرة، عاصمة نظام استبدادي يُفترَض أنه الوالد الشرعي لأنظمة المنطقة التي استنسخت التجربة الناصرية. كانت صورة ميدان التحرير تشعل النيران في المنطقة بالطريقة ذاتها التي أشعلت بها خطب جمال عبد الناصر لهيب «ثورة التحرر» في قلوب «الجماهير». كان ميدان التحرير ناصرنا في تلك اللحظة، على ما يحمله هذا التشبيه من تناقضات وسخرية وتراجيديا.

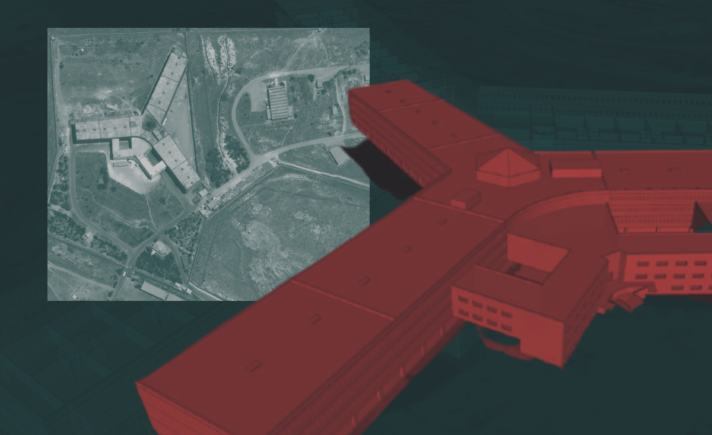

هكذا جرى اعتماد تكتيك الساحات، وساعد على ذلك خط التحرير في المؤسسات الإعلامية العربية الأكثر تأثيراً، والتي ربطت بين إطلاق اسم الثورة على الاحتجاجات وبين التشابه مع النموذج المصري. كان هذا دافعاً إلى محاولة المحتجين الوصول إلى الساحات الرئيسية في المدن السورية الأساسية، والاعتصام فيها، وهو ما نجح مؤقتاً في بعض المدن، وفشل في أغلبها، تحديداً مدينتي دمشق وحلب، اللتين أصبحت ساحاتهما ثكنات عسكرية خلال وقت مبكر من اندلاع الاحتجاجات في البلاد.

لم يحتج النظام إلى مُخبِرين يكتبون التقارير لفروعه الأمنية المنتشرة كي يتوقع خطة المحتجين والثائرين في البلاد. كان النموذج المصري واضحاً له هو أيضاً، وكان نظام الأسد مصرّاً على أنّ النتيجة المصرية لن تتكرر في سوريا.

نجحت بعض تلك المحاولات لساعات كما في ساحة الساعة في مدينة حمص، ولأسابيع كما في ساحة العاصي في مدينة حماة، لكن كان المتظاهرون يتعرضون دوماً إلى عنف وحشي إلى درجة ارتكاب مجازر. فاق التوحش الذي اعتمدته أجهزة النظام الأمنية والعسكرية الخاصة كلَّ تصور، تحديداً عندما كان هدف المظاهرات الوصول إلى ساحات رئيسية في مدينة دمشق خلال الأشهر الأولى من الثورة عام 2011. هذا التوحش تراجع قليلاً عندما التزمت التظاهرات بعدم الخروج من مناطق معينة في أحياء دمشق الطرفية، أو في محيطها في بلدات الغوطة الشرقية والغربية.

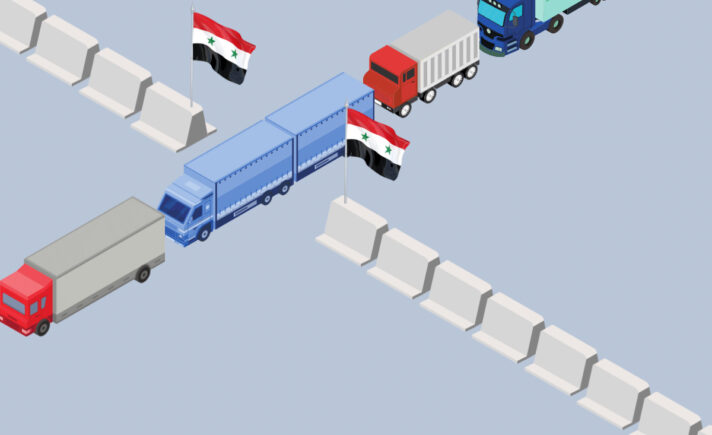

وعلى الرغم من أنّ احتلال ساحة العباسيين لم يكن ليُسقط نظام الأسد بشكل مؤكد، فقد بدت تلك المعركة مصيرية للغاية بالنسبة للنظام وأجهزته. معركة كانت نتيجتها تحول التظاهرات إلى التجمع في ساحات صغيرة للأحياء والبلدات، وهو ما حرصت عليه الحواجز الأمنية التي قطعت أوصال المدن والمحافظات السورية.

بدت تلك الساحات بديلاً مصغراً لنموذج ميدان التحرير، حيث امتلكت كلّ حارة أو بلدة أو مدينة سورية ساحة تحريرها الخاصة، وأحياناً ساحاتها.

ساحة حي الخالدية في مدينة حمص، التي جلب إليها المتظاهرون نموذجاً للساعة الموجودة في ساحة المدينة الرئيسية، مثال جيد على هذا التحول. وعلى الرغم من زيادة مناطق التظاهر وارتفاع أعداد المتظاهرين، كانت المحاولات للتوجه واحتلال ساحات رئيسية في دمشق وحلب تتراجع تدريجياً، وإن لم تتوقف تماماً حتى أفول آخر مظاهر الطور السلمي من الثورة.

,

لم يتسبب اللجوء إلى الساحات الفرعية بإغلاق البلد، فقد بقي الموظفون يذهبون إلى أعمالهم نهاراً، ويتظاهر عدد غير قليل منهم ليلاً، فيما كانت التهديدات الشديدة للتجار في دمشق وحلب حلّاً ناجحاً – للمرة الثانية منذ الثمانينات – في منع حدوث إضراب عام في البلاد. أضرب المحتجون، وأغلقت المحال في البلدات والأحياء الصغيرة، لكن ظلّت الأسواق المركزية تعمل. كان سيكون حدثاً رمزياً أكثر منه تغييراً في ميزان القوة لو حصل، لكنه لم يحصل على كل حال، فمن طلب من الله المدد ليرسل له حافظ الأسد لن يغير رأيه لأنّ مبارك استقال، أو لأنّ العمّال والطلاب وأفراد الطبقة الوسطى المصرية يحتلون ميدان التحرير.

كان الحراك في سوريا ينتقل ضمن ما يمكن اعتبارها المساحات المشتركة للحي القديم. لم يكن في المدن الشامية قبل القرن العشرين ساحات عامة أو مساحات عامة خارج جدران البازار. ساحاتها كلها حديثة، بينما امتلكت كل حارة أو بلدة صغيرة ساحة صغيرة هي مساحتها للحياة العامة. في تلك المساحات استمرت نيران الثورة في سوريا، احتفالاً يومياً بامتلاك الناس أصواتهم. كانت تلك المساحات، على صغرها، تغييراً جذرياً للأوضاع التي فرضها نظام سجن تدمر ومذبحة حماة؛ تغييراً جذرياً لمعادلة «الحيطان إلها أدان».

,

أدت هذه الأوضاع إلى انتقال الحراك للتفاعل على المستويات الأكثر محليّةً، خاصةً بعد تراجع أدوار أجسام عابرة للمدن مثل لجان التنسيق المحليّة. يمكن مشاهدة ذلك بصورة أوضح بعد ظهور أولى تجارب المقاومة الشعبية المسلحة، والتي تمثلت في مجموعات مسلحة محلية لا تمتلك أي استراتيجية خارج حدود مناطقها. فقد النظام توازنه نتيجة ضرباتها، وتراجع أمام زخم الاحتجاج والمقاومة التي توزعت على مساحة البلاد، لكنه لم يسقط. ستساعد استعادة تسجيلات أبو علي خبية المصورة التي يهدد فيها بشار الأسد على فهم ما جرى.

ميدان التحرير، قبل هذا وبعده، ظلّ الحلم الذي لم يتحقق في سوريا. كان ذلك الحلم مطلوباً بشدّة، رغم غياب أي دليل على أنه سينجح في سوريا. واليوم، تحوّلت سوريا من بلد صغير يحكمه حافظ الأسد ثم ابنه، إلى سوريات عديدة يحكم بشار الأسد بعضها بمعية محتليه المفضلين إيران وروسيا، فيما يحكم آخرون قطعاً منها بمعية محتلين آخرين.

أما الساحات التي أفلَتَ فيها بشار الأسد كلابه علينا، فإن فيها سيارات بالكاد تسير إذا وجدت وقوداً، ومحال تبيع ألبسة وأطعمة يفوق سعر بعضها مجمل الدخل الشهري لمن كانوا يوماً طبقة وسطى.

بالنظر إليها مجدداً، لم تكن تلك اللحظة مفهومة تماماً لأحد، بالذات للأنظمة التي تحكم المنطقة منذ ما يزيد عن نصف قرن (وأكثر): ناس يحرقون أنفسهم، يذهبون إلى الموت الأكثر إيلاماً، والأكثر جهريةً واعتراضاً. كانت أنظمة المنطقة تفقد سلاحها الرئيسي في مواجهة الناس؛ الموت المؤلم أو الألم الذي يفوق الموت. أو هذا ما يمكن أن يظهر لنا الآن بعد مدة طويلة، لكنها ليست كافية بعد لتكون تلك اللحظة مجرد تاريخ مضى.

على الطرقات المؤدية إلى ميدان التحرير في القاهرة، سارت «مواكب عليها الكلمة والمعنى». سِرنا كلّنا وراءها، لكننا لم نصل.

,