جاءت جريمة قتل مُدرِّس التاريخ الفرنسي صامويل باتي، بفظاعتها ورمزيّتها، بعد سلسلة من العمليّات الإرهابيّة التي اقترفها شبّان مسلمون، فرنسيّون أو مُقيمون في فرنسا في السنوات الأخيرة، لتدفع الانفعالات إلى مستويات بالغة الحدة، وتلغي لأيامٍ أو لأسابيع إمكانية الكلام المعقول، جاعلةً النقاش في كل ما يتصل بالشأن الإسلامي مستحيلاً أو يكاد. َ

يدفعنا الأمر، بوصفنا ديمقراطيين علمانيين متحدّرين من المشرق العربي ومن ميراث شَكَّلَ فيه الإسلام رافداً أساسياً، إلى التأكيد بدايةً بأن التواصل بين مختلفين والبحث الشائك في المسائل المعقّدة هو ما يكسر عسكرة التفكير والثقافة التي يدفعنا إليها عدميون إسلاميون مثل القاتل عبد الله أنزوروف ومحرّضيه وأشباه لهم كثيرين، يكونون بخير كلما نجحوا في حفر خنادق أعمق تفصل مجتمعات المسلمين عن العالم حولهم. ويدفعنا إلى القول ثانياً إن العسكرة المذكورة لا تقتصر على العدميين الإسلاميين هؤلاء، إذ ثمّة متطرّفون كثيرون في الغرب يريدون بدورهم تعميق الخنادق، والعيش في قلاع محصّنة لا تبالي بما يجرى حولها وفي مناطق على هامش مركزها.

إننا نتبيّن كرهاً للعالم، عالمِنا المشترك، ولكثيرٍ من قيَم العدالة والتسامح والحرّيّة والمساواة، يتنامى في أكثر من مكان اليوم، في عوالم المسلمين، كما في المجتمعات الأوروبية والأميركية، وفي روسيا والهند والصين والبرازيل وغيرها. هذا في وقت صار فيه قيام «مجتمع عالمي متضامن» هو الحل الأجدى للتعامل مع مشكلات لا حلول محلية لها، مثل مشكلات البيئة والتبدّل المناخي والأوبئة والمجاعة والهجرة.

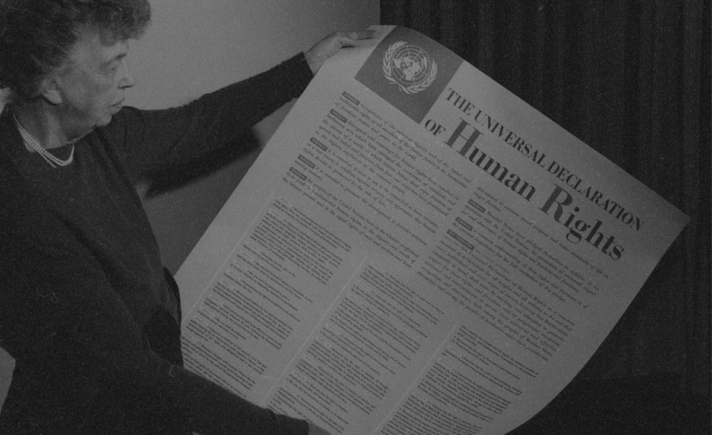

العالم اليوم برحابته وتعدّديّته ووحدته مصلحة عامة للبشر، وهو في أزمة عميقة، أزمة فقدان وجهة وانعدام وعد يشدُّ الناس إلى بعضهم. المسلمون ودينهم جزءٌ من هذا العالم، فَهم موجودون فيه وهو موجود فيهم. والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ليس مخطئاً في قوله إنّ الإسلام في أزمة، وقد سبق أن قال هذا الكلام كثيرٌ من المثقفين المنتمين الى الميراث الإسلامي نفسه. لكن ما لم يقله ماكرون هو أن أزمة الإسلام، المتمثّلة بالدرجة الأولى في صعود العدمية العنيفة، تتفاقم بقدر ما تنمو في العالم التيارات الشعبويّة والعنصرية والقوميّة الكارهة للمسلمين.

مهنة الضحية باتي، كمُدرِّس للتاريخ، تدفعنا إلى التذكير بتاريخ العدمية الإسلامية المسؤولة عن جريمة قتله. فالأخيرة، بظواهرها العنيفة، وُلِدَت فعلياً في أفغانستان أوائل ثمانينات القرن الماضي، حيث أراد الأميركيون تحويل البلد الفقير إلى فيتنام للاتحاد السوفييتي الذي كان قد اجتاحه واحتلّه لتوّه، بعد سنوات قليلة من فيتنامهم الخاصة. تلاقت وقتها المخابرات الأميركية والباكستانية مع المال السعودي والوهابية لتجذب شبّاناً وتُدرِّبَهم وتُعِدَّهم على العنف والقتال. حصل ذلك في وقت كانت الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي أنتجتها ثورة العام 1979 تُصدِّرُ إيديولوجيّتها لمجتمعات مغبونة في المنطقة وتشتبك في أكثر من مكان مع أعدائها الإقليميين والدوليين، مشجّعة بذلك نموّ أصولية شيعية موازية للسلفية السنية الجديدة ومنافسة لها. وفي طور لاحق وفَّرَ اجتياح العراق في العام 2003 واحتلاله بذرائع كاذبة تربةً خصبة لانتعاش العدمية وجهادها. فالعراق المحتل ومُدمَّرُ البنية التحتية بعد أن كانت حروب الاستبداد الصدّامي قد مزّقت نسيجه الاجتماعي، شَكَّلَ بيئة لجذب الجهاديين. وتَفاقَمَ الأمر بعد عقد من الزمن مع تدمير المجتمع السوري على يد الحكم الأسدي، بمساعدة حليفيه الإيراني والروسي، فتأسست «الدولة الإسلامية» (داعش) على أنقاض البلدين المحطّمين.

تَظهر العدمية الإسلامية، في شكليها السياسي والحربي، كلما انغلقت النظم السياسية وجُرِّدَت المجتمعات من السياسة وانفلتت شروط وجودها من تحكّمها. فإذا كان الدين روحَ مجتمعات بلا روح في نظر ماركس، فهو في السياقات الإسلامية المعاصرة سياسة مجتمعات بلا سياسة. وهو ما يعني أن المزيد من الإفقار السياسي للسكان والعنف ضدّهم يسيران يداً بيد مع المزيد من التطرّف الديني، وصولاً إلى العدمية. وبالمقابل، فإن امتلاك السياسة من قبل السكان، التنظيم والكلام وحق الاحتجاج، هو الشرط الأكثر مُلاءَمة لمواجهتها.

والنقيض من ذلك هو بالتحديد ما جرى ويجري في الشرق الأوسط. فمنذ التسعينات، وبصورة أخص بعد 11 أيلول 2001، شَخَّصَت القوى الأكثر تأثيراً في الوضع العالمي «الإرهاب الإسلامي» بوصفه الشر السياسي المطلق، مما قاد إلى أمننة السياسة عالمياً، وإلى التعويل على أنظمة هي بالأساس وكالات قتل وسجن وقمع حرّيات. وها نحن نحصد ثمار كل ذلك اليوم. فبعد عقدين من الحرب ضد الإرهاب بات العالم أقلَّ أمناً، وترسخت الكراهيات الجمعية، ولم تنفتح الحرب على أي دعوة إلى العدالة، ولم تُستَحدَث محاكم محلية أو عالمية لإنصاف ضحايا الإرهاب والحرب عليه في بلدان مثل أفغانستان وسورية والعراق وسواها. اقتصرت العدالة على بعض الضحايا الغربيين، وأخذت غالباً شكل عمليات انتقام وقتل نفّذتها مجموعات كوماندوس أو طائرات حربية أو مسيّرة يكون فيها الخصم هو نفسه الحكم.

والواقع أن الحرب ضد الإرهاب ليست حرباً بحال. إنها تعذيب. ولذلك لا غرابة أن تَعُدَّ دولة التعذيب الأسدي نفسها شريكة فيها، وأن يلتحق بها نظام عبد الفتاح السيسي، وأن تركب الموجة حكومة ميانمار المنخرطة في حرب إبادة ضد مسلمي الروهينغا، ومعها حكومة مودي القومية الطائفية في الهند، وأن يحشر النظام الصيني مليون مسلم في معسكرات لإعادة التأهيل تذكّر بالتقاليد الستالينية والبول بوتية، وأن يُبيِّضَ «إرهابيون» سابقون سمعتهم بالانخراط في هذه الحرب، وقبل ذلك أن يستظلّ احتلال كولونيالي ونظام تمييز عنصري في الأراضي الفلسطينية بشعار مكافحة الإرهاب إياه ليبرّر ممارساته. لم يعد هناك قتلة وفاسدون ومعتدون ما داموا شركاء للغرب في حربه المزعومة على الإرهاب، وما دام الإرهاب محصوراً بالإرهاب الإسلامي.

في عالم اليوم إذاً مسألة إسلامية كبرى، لها وجهان: العدمية الإسلامية التي رفعت منسوب القسوة في مجتمعات المسلمين المُعنّفة وفي العالم؛ والعنصريّة المُعادية للمسلمين بدرجاتها المُختلفة. ولا يستطيع المؤثّرون في العالم الفاقد للوجهة وللوعد أن يروا أحد الوجهين دون أن يتعاموا عن الوجه الآخر، تماماً مثلما يفعل الإسلاميون العدميّون أنفسهم. إذ ليست الإسلاموفوبيا، أو العنصرية ضد المسلمين والمستندة الى تاريخ طويل من الغزو والاستعمار، سنداً في مواجهة العدمية الإسلامية. وليست الأخيرة، وهي نخبوية جوهرياً وليست منهج الجمهور الأوسع من المؤمنين، سنداً في مواجهة الإسلاموفوبيا. الواقع أن العدميين الإسلاميين يشعرون بالراحة في أجواء التمييز ضد المسلمين. يحتاجون إلى المظلومية إذ لا شيء إيجابياً لديهم يقترحونه.

لم يَفُت الوقت على تفكير أكثر جذرية ووضوحاً يطرح المسألة الإسلامية وأزمة الإسلام كأحد وجوه أزمة عالمية، تستعصي أكثر كلما تأخّرت معالجتها.

إننا ندعو زُملاءنا ونُظراءنا في فرنسا، وفي أوروبا والغرب، وفي العالم، إلى العمل على بلورة مبدأ للمسؤولية العالمية يقاوم الحصر العنصري وادّعاءات التفوّق العرقي أو الديني.

لا نريد أن نكون نذيرَ شؤمٍ ولا مبشّرين بالخراب، ولكنّ ما يُحيق بالعالم أجمع من مخاطر يجعلنا لا نستبعد أسوأ الاحتمالات، ونأمل من أجل اجتنابها ألا يستبعدها أحد. الأسوأ لا يخبر أحداً بموعد قدومه.