الموضوع الأساسيّ لهذه المحاضرة هو المشكلات السايكولوجيّة والروحيّة لمجتمع الوفرة. إنَّ عنوان هذه المحاضرة بحدِّ ذاته يطرحُ إشكالياتٍ سأحاولُ فيما يلي أن أُبيِّنها بصورةٍ أوضح. تُرى ما الذي نفهمهُ حقاً من مفردة «روحي»؟ ما يعنيه «السايكولوجيّ» يمكننا فهمه بشكلٍ أو بآخر، لكن «الروحي» مفردةٌ لم يعد ممكناً تحديدها بوضوحٍ تامٍّ، وليس لها أيّ معنى جليّ تماماً. لكني سأستعملها هنا بذاك المعنى الذي يمكن للمرءِ أن يعبِّر عنه أيضاً بكلمة «ديني»، وسأتخذُ من أجل وصفها الرمزَ X باعتباره رمزاً غير مرتبطٍ بأيّة مرجعيّة تاريخيّة محدّدة.

عندما أتحدّث هنا عن المشكلاتِ الروحيّة لمجتمع الوفرة فإنني أقصدُ بذلكَ ما يُسمّى عادةً بالمشكلات «الدينيّة»، غير أنني شخصيّاً أحبّذُ تسميتها «مشكلات X». وقد يعترض البعضُ على كلامي هذا قائلاً بعدمِ إمكانيّةِ التحدُّث عن «مجتمع الوفرة» في وقتنا الراهن. أليسَ صحيحاً أن ثلثي البشرِ ليس فقط لا يعيشون في وفرةٍ إنما في حالة فقر، ويُعدُّ الجوعُ مشكلتَهم الرئيسيّة؟ أليس صحيحاً أيضاً أنه حتى في أثرى بلدان العالم، الولايات المتحدة الأميركية، ثمّة جزءٌ لا يُستهان به قطُّ، ولنقل هكذا، دونما تدقيق كثير، 20% من السكان، يعيشُ في فقرٍ؟ بالرغم من أنه لا تجوزُ مقارنة فقرِ هؤلاء بذاك الذي يعانيه الناس في الهند أو أميركا الجنوبيّة، لكن حياتهم تظلُّ، بكل حال، بعيدةً عما تُسمّى حياة «الوفرة». أجل، ذلك كلّه صحيحٌ بالفعل، لكنه في الوقت ذاته لا ينفي ضرورةَ أو يزيل شرعيةَ حديثنا عن مشكلات مجتمع الوفرة، إذ أن شرائح اجتماعيّة واسعة، بدءاً من البرجوازية المتوسطة وصولاً إلى طبقة العمال في كلٍّ من أميركا وأوروبا قد بدأت فعليّاً بالانضمام لمجتمع الوفرة. والميلُ المتزايدُ نحو هذا النمط من العيش جليٌّ ولا يقبل الجدل، إلا إذا ساور المرء الشكُّ المشروعُ إلى حد ما في قدرة البشرية على استبعاد خطر نشوب حرب نووية خلال السنوات الخمس، أو العشر، أو العشرين القادمة. لكن إذا ما نجحت البشرية في ذلك وأُبعدَ هذا الخطر، فحينها لن يظلّ ثمّة شكٌ بأنّ المجتمع في أميركا خلال عشرين سنة، وفي أوروبا في غضون ثلاثين إلى أربعين سنة، سيغدو ممكنناً بالكامل وسيعومُ في فائض السلع، لا سيما الاستهلاكيّة.

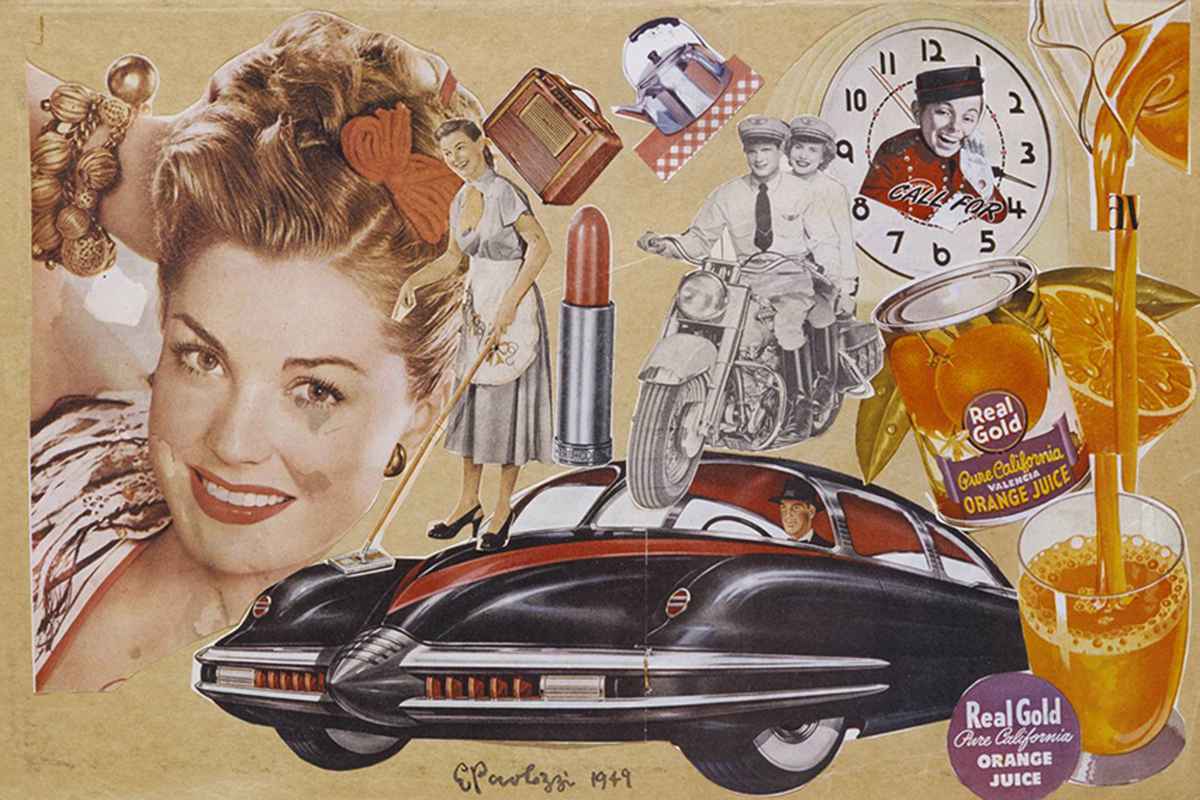

كما أن حديثنا هنا عن مشكلات مجتمع الوفرة لا يكتسب أهميّته بسببِ وجودنا في مقتبل تَشكُّل هذا المجتمع فحسب، إنّما أيضاً لأنه ثمة تصوُّرٌ جديد للإنسان، نسخةٌ جديدة للعالم، تغزو عالمنا بدءاً من أميركا، مروراً بالاتحاد السوفيتي، وصولاً إلى تلك البلدان الصغيرة حديثة النشأة في أفريقيا: نموذجُ الإنسان المستهلك. يتعلق الأمرُ هنا بنوع جديد من البشر، أي بالإنسان المستهلِك (homo Consumens). من المؤكدِ أن الإنسان الخالق (homo Faber) لم يزل موجوداً، رغم أنه اختلف كثيراً منذ الثورة الصناعية الثانية عما كان عليه قبلها، أو حتى قبل الثورة الصناعية الأولى. أما الإنسان العاقل (Homo Sapiens) فثمة شكٌ في أن يكونَ بعدُ موجوداً، لأن هذا النوع من البشر يستعمل عقلَه وسيلةً للنجاة، في حين أننا نعيش مرحلةً يُستعمَل فيها العقل بطريقةٍ تجعل النجاة موضع ريبةٍ، وتُستخدَم فيها أعظم طاقات العقل لتوصلنا إلى حافة الدمار الشامل، ومن شأن ذلك أن يجعلنا نشكُّ بأنّ الإنسان الحاليّ لا يزال إنساناً عاقلاً (Homo ٍSapiens) وبأنّه لم يتوقّف بعد عن أن يكون كذلك. أما الشيء الذي لم يعد يقبل الشكّ هو أن الإنسان الراهن أخذ يصبح إنساناً مستهلكاً (Homo Consumens)، بل مستهلكاً كليّاً، وأنّ هذا النوع البشري يوشك أن يحمل خصائص مذهب ديني جديد، تكون فيه السماء مخزناً وحيداً وهائلاً بحيث يمكن لكلّ أحد، وبشكل يوميّ، أن يذهب إليه ليتبضّع شيئاً جديداً، أيَّ شيءٍ يبتغيه، وحتى أكثر قليلاً من جاره. هذه الصيغة من المستهلك الكليِّ هي عملياً تصورٌ جديد للإنسان يجتاحُ العالم بأسرهِ، بغض النظر عن الأنظمة السياسية والأيديولوجية. فهي متواجدة في تلك البلدان الموصوفة بالرأسمالية كما في تلك الموصوفة بالاشتراكية على حد سواء. ربما الفارق الوحيد يكمن في أن البلدان الاشتراكية لم تزل تتوهّم بان السعادة ستكون على الأبواب بمجرد أن يتحقق وعد «الاستهلاك الكلي»، بينما في بلد كالولايات المتحدة، حيث أدركت طبقاتٌ مجتمعيّةٌ واسعةٌ «سعادة» الاستهلاك الكلّي، راحت تظهر شكوكٌ في إمكانيّةِ بلوغِ أيّة سعادةٍ على هذا النحو.

في البدءِ أودُّ أن أصفَ هذا الإنسان المستهلكَ (homo Consumens) باعتباره ظاهرةً سايكولوجيّةً، نمطاً إجتماعيّاً جديداً ذا ديناميّة خاصّة؛ وهذه الأخيرةُ لا يمكن فهمها، في حالِ ميَّزنا بين القوى التي يعيها الإنسان وتلكَ غير الواعيَّة التي تحرّكه، إلا بالاستنادِ إلى المفهوم الفرويديّ لديناميّات الشخصيّة. لكن بدايةً دعوني أبيِّنَ بأسلوبٍ وصفي ما يكونه هذا الإنسان المستهلِك: إنَّه ذاك الذي يتحوَّل عنده كلّ شيءٍ إلى مادةٍ استهلاكيّة: السجائر، البيرة، الليكور، الكتب، الحب، العلاقات الجنسيّة، المحاضرات والمعارض. ما من شيءٍ على الإطلاق لا يصبحُ سلعةً استهلاكيّة بالنسبة لهذا الكائن البشري. حتى بعض أنواع المخدرات التي بمقدور المرءِ أن يحصل من خلالِها على استبصارٍ فوريٍّ كالـ LSD، تغدو عنده مواد للاستهلاكِ. وربّما ستتساءلون الآن بدوركم: أليس الإنسان، بحكم طبيعتِه، كائناً يتوجّب عليه الاستهلاك ليبقى على قيد الحياة؟ بلى، في الواقع يتوجّب على الإنسان كغيره من الكائنات الحيّة أن يستهلكَ، لكن الجديد في هذه الظاهرة هو بروزُ شخصيّة تعتبرُ، حتى ما كانَ في السابق يُعامَلُ بطرقٍ مغايرةٍ تماماً، وأقصدُ هنا العالم الثريّ للإبداع الإنساني والحضاري، مجرّد سلعةٍ للاستهلاك.

استناداً إلى ذلك ينبغي أن نمضي الآن خطوةً إضافية ونستفهمَ أنفسنا: أين عساهُ يكمنُ – من الناحيّة السايكولوجيّة – جوهرُ هذا الموقف الاستهلاكيّ؟ وبذلك نكون قد وصلنا فعليّاً إلى المفاهيم والتصوُّرات الديناميّة. هذا النمط الإنسانيّ الجديد في لاوعيه ليس سوى إنسان سلبيّ، أجوفَ، خائف ومنعزل، تفتقدُ الحياة بالنسبة إليه إلى أيّ معنى ويعاني في جوهرِه من اغتراب وضجرٍ هائلين. وإذا استفسرنا اليوم أولئك الذين يستهلكون المُسكِرات والرحلات والكتب إن كانوا يشعرون بالحزن والضجر، لأجابوا قائلين: «لا، على الإطلاق. نحن سعداء للغاية. نسافر ونشرب ونأكل ونشتري أكثر فأكثر فأكثر، فكيفَ نشعرُ بالضجرِ!»؛ في لحظاتِ وعيهم لا يحسُّ هؤلاء بالضجر. وهنا ينبغي أن نتساءل على الطريقة التحليليّة حول إمكانيّةِ أن يكون هؤلاء الناس في لاوعيهم فارغين وضجرين ومغتربين، أن يكونوا في لاوعيهم أناساً سلبيين – رُضعاً أبديين لا يكتفون بانتظارِ الرضّاعة فحسب، بل يتحوّلُ كلّ شيء بالنسبة إليهم إلى رضّاعة، رضعاً لن يشكِّلوا قطّ ذواتاً فعّالةً. وحين أتحدّث هنا عن الفعاليّة والسلبيّة فإنني لا أقصدُ بهما المعنى الحديث لهذين المصطلحين، إنما أستخدمهما بالمعنى الذي قصده كلّ من أرسطو وسبينوزا وغوته وماركس، والذي تقصده البوذيّة أيضاً، أي السلبيّة الذاتيّة والفعاليّة الذاتيّة والتي تختلفُ تماماً عن النشاطيّة.

ربما في وسعنا الآن، استناداً إلى ما سبق، القول بأن هذا الكائن الخائف، الضَجِر المُغترب، يُوازنُ خوفَه بواسطةِ هذا الاستهلاك القهري الذي لا يُرى مرضَاً حقيقيَّاً باعتبار أنه مرضٌ عامٌ أو، بعبارة أدقّ، أحدُ أعراضِ باثولوجيا السَواء. إن مصطلح «المرض» لا يدخلُ حيِّزَ الاستعمال إلا حينَ يكون أحدُهم مُعتلّاً أكثر من غيره. لكن إذا كان الجميع مصاباً بالمرض ذاته فيغيبُ مصطلح «المرض» كليّاً عن وعيهم. إذن، هذا الخواءُ الداخلي، هذا الخوف الداخليّ عند الإنسان يُعالَجُ من خلال الاستهلاك القهريّ. وهذا الاستهلاك القهريّ يعملُ بالميكانيكيّةِ ذاتها المُشتغلة في حالة النّهام القهريّ، وإذا استقصى المرءُ أسباب النّهام القهريّ الذي يعانيه بعض البشرِ فإنه، في الواقع، سيجدُ خلف هذا النّهام القهريّ الذي يُدرَك أيضاً على هذا النحو، شيئاً لاواعيّاً، وتحديداً كآبةً أو خوفاً. يتملكُ المرء إحساس بالخواء، ولكي يملأ هذا الخواء فإنه يلجأ، بصورة رمزية، إلى أشياء أخرى، أشياء تأتي من الخارج كي تعينه في التغلب على شعوره بالخواء والضعف الداخليين. يلاحظ الكثيرون بأنه حين يكونون خائفين أو يشعرون بالكأبة تتملكهم رغبةٌ في التبضُّع أو التوجه نحو البراد لتناول كميات غير اعتيادية، وبذلك يحسون أن خوفهم قد تناقصَ وكآبتهم قد خفت. غير أن هذا الأمر في جوهره ليس سوى حلقة مفرعة. فمن جهة، هذا الإنسان الخائف، المغتربُ، مرغمٌ على الاستهلاك بسبب خوفِه الداخليّ، بينما، ومن جهة أخرى، المشكلة برمتها مرتبطة تماماً بالبنيةِ الاقتصاديةِ للمجتمع الغربي الحديث، المعتمدةِ اقتصادياً على الاستهلاك الكلي، المطلق والمتزايد باستمرار. لو قرر اليوم فقط مائة ألف شخص في الولايات المتحدة عدم اقتناء سيارة ثانية، فستضطرب البورصةُ بجلاء، لأن الاقتصاد الأميركي بالكامل معتمد على التزايد المضطرد للاستهلاك. هذا النمط من الاقتصاد متجذرٌ اليوم تماماً، مثلما كان اقتصاد التوفير في القرن التاسع عشر، حين كانت عملية تراكم رأس المال لا تزال تتطلبُ أن يوفر الأفراد ليستثمروا برأس المال المتوفر في قطاع الصناعة. اليوم ليس ثمة حاجة إلى ذلك، إذ، اليوم، على الأقل في الولايات المتحدة، تقوم الصناعة بتمويل نفسها بنفسها بنسبة تصل إلى 98%. كل ما تحتاجه الصناعة اليوم هو أن يتبضع الناسُ، أن يتبضعوا أكثر فأكثر، لأنه من غير ذلك سيخف الطلب على السلع التي تنتجها، هذه السلع التي يتوجب عليها أن تنتجها بكميات متزايدة باستمرار لكي تعيد بذلك إنتاج رأسمالها نفسه. لذا تمارسُ الشركات الصناعية كل الحيل لتغري الناس بمزيد من الاستهلاك. في القرن التاسع عشر كان شراء حاجة لا يملك الإنسان ثمنها يعدُّ عملاً لاأخلاقياً. بينما اللاأخلاقي في القرن العشرين هو ألا يشتري المرءُ ما لا يملك ثمنه، بل حتى إنه أصبح يتبضع ويسافر بقروض يُرجعُها بالأقساط. بواسطة أجهزة دعائية هائلة وبالغة البراعة، تقومُ القطاعات الصناعية بتضليل الناس لتستهلك أكثر فأكثر. وينطبق ذلك على كل من الولايات المتحدة والنمسا وألمانيا الغربية كما على الاتحاد السوفيتي ويوغسلافيا وبولونيا وتشيكوسلوفاكيا. الفارق الوحيد يكمن في الحدّة، وليس في المبدأ القائم على تحفيز الناس على مزيد من الاستهلاك.

إن الإنسان يغدو خائفاً مغترباً بسبب نمط الإنتاج القائم في النظام الرأسمالي: لأن هذا النظام لا يني يبرزُ عمالقة اقتصادية وبيروقراطيًة يشعرُ إزاءها الفردُ بعجزٍ وضآلةٍ بالغةٍ؛ لأن فعالية مساهمة الفرد في الأحداث الاجتماعية تنخفض باضطراد؛ لأن خوفاً يتغلغلُ داخل شرائح واسعة من البرجوازية المتوسطة وكذا تلك الطبقة الواقعة تحتها بقليل، أي الخوف من عدم القدرة على الصعود، من فقدان ما تحقّق، من أن يُوسَمَ المرءُ من قبل زوجه أو أصدقائه بـ «الفاشل» إن لم يبلغ ما بلغه الاخرون. إذن، ليس المدخولُ وحده على المحك، إنما الصداقة والحبّ والاحترام أيضاً؛ وهذه بدورها مرتبطة في الغالب بالمكانة الاجتماعية والترقية التي لا تحدثُ بالدرجة الأولى تبعاً لإمكانات الفرد الذاتيّة، وبالتأكيد لا تقتصرُ عليها، بل تعتمدُ على قدرته على التكيّف وقدرته على قول «نعم» بشكل متكرر كاف، وكذا قوله «لا» بصورة مناسبة بحيث يستعصي على الآخرين القول بأنه متملق ذليل. لكلِّ وظيفة داخل النظام البيروقراطي ثمة نسبة مئوية محددة لقول «نعم» وقول «لا»، وينبغي على المرء التقيّد بها. الأمر متعلقٌ فحسب بالمكانة التي يبتغي المرء أن يصلها. إن نسبة 90% من قول «نعم» لن توصلكً قطُّ إلى وظيفة المدير العام، وكذلك نسبة ال90% من قول «لا» لن تجعلك مديراً عاماً إطلاقاً. ثمة فروقات طفيفة بهذا الخصوص لا يتعلمها المرء في المدارس،-فهناك يتعلًم المرءُ نقيضَ ذلك تماماًـ، إنما يتعلمها في الحياة العمليًة، وأحياناً يكون المرء قد شاخ حين يكون قد تعلّمها أخيراً.

من أجل الاختزالِ يمكن القول:

الإنسان الذي يغدو خائفاً في هذا النظام يستهلكُ. ومن جهة مقابلة: الإنسان الذي يُغوى ويُساقُ للاستهلاك، يغدو خائفاً، لأنًه بذلك يصبح إنساناً سلبيّاً، ويكتفي حينها بالتلقّي فحسب، ولا يعود قادراً على العيشِ بفعاليّة في العالم. كلما خافَ أكثر، توجّب عليه أن يستهلك أكثر، وكلما استهلكً أكثر غدا أكثر خوفاً. هكذا يدخلُ الإنسان دوامةً يفقدُ فيها قواه كلما ازدادت آلاتُه قوّةً، أي كلما تفوَّقَ ما يقوم هو بإنتاجه؛ فيعوِّض ذلك كله بواسطة استهلاك مستمر متزايد.

مع إشكالية الاستهلاك هذه ترتبطُ أيضاً مسألة الحريًة الزائفة. في القرن التاسع عشر كان مفهوم الحرية مرتبطاً في جوهره بحق التملُّك، وكذلك بحرية العمل التجاري. اليوم، في البلدان الرأسمالية المتقدمة، ثمة انخفاض كبير في الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج. فمثلاً الشركتان العملاقتان في سوق السيارات الأميركية، جنرال موتورز وفورد، تديرهما بيروقراطيةٌ تستمر بذاتها دون أن يكون ثمة تأثير جوهريّ لمئات الآلاف من المالكين الفعليين على مسار العمل. مفهوم حرية التملك لم يكن ذا أهمية جوهريّة إلا في القرن التاسع عشر، لذا فإن ماركس أيضاً قد أخطأ حين اعتقد بأنه يمكن لتأميم وسائل الإنتاج تحقيق تغيير جوهري. استند ماركس في تحليله على مفهوم الملكية في القرن التاسع عشر، ولم يستطع التنبؤَ بأن ملكية وسائل الإنتاج لن تكون قضية أساسية في القرن العشرين. في وقتنا الراهن تكمنُ الحرية الزائفة ضمن حدود الاستهلاك. يأتي المستهلكُ إلى السوبرماركت أو المركز التجاري الهائل فيجدُ عشرة أنواع مختلفة من علب السجائر التي تُمتدَحُ في الراديو والتلفاز والجرائد. كلها تسعى لتنال إعجابه، وكأنها تريدُ أن تقول: أرجوك، اخترني!. في الواقع، يعرف المُشتري أن كل هذه المواد تعود للماركة التجارية ذاتها، وبغض النظر عما إذا كانت سجائر أم صابوناً، فكلها تُروَّجُ بواسطة فتيات جميلات، أو بواسطة سيقانهن. إنه، في العمق، على بينة بأن ذلك كله زائفٌ، غير أنه يمنحه إحساساً بالحرية، حرية أن يستطيع اختيار ما يشاء. فتراهُ يمنحُ رضاه لعلبة شيسترفيلد بدلاً من علبة المارلبورو، أو لعلبة المارلبورو بدل الشيسترفيلد. وتماماً بهذه الطريقةِ يكتسبُ شخصيةً زائفة، لأنه بذلك يغدو رجلاً قادراً على أن يميز نفسه بوصفه مدخن المارلبورو. هذه تغدو ذاته، شخصيته. أثناء عملية اختياره للمواد يتملكه إحساس بالسلطة، بيد أنه في الواقع يكون خاضعاً مذعناً، لأن اختياره هذا ليس إلا نتيجة لمؤثرات تحدث خلف ظهره. يُخيّل إليه بأنه يختارُ بمحض إرادته، غير أنه في الحقيقة يُدفع لاختيار منتج من بين عدة منتجات تُعرض عليه. لذلك، ليس ثمة في هذا الوضع الجديد أية منافسة حقيقية، لأن مختلف ماركات السجائر لها الهدف ذاته: الأهمّ هو أن يدخن الناس. بالتأكيد يود ممثلو إحدى هذه الماركات أن تُدخَّن منتجاتهم أكثر من غيرها، لكن هذا الأمر في جوهره ليس بتلك الأهمية. الأهم أن يدخن الناس ويحسوا أثناء عملية اختيارهم لنوع محدد بشيء من الحرية والسلطة. يتبدّى لي أنه من الأهميّة بمكان أن أنوه إلى أن هذا الإحساس بالحرية منفصل تماماً عن المدخول المادي، لأن المرء لا يحتاج لدفع مبالغ طائلة في متاجر كهذه. حتى لو كان المرء يملك اليسير اليسير، فذلك لا يبدل في الأمر شيئاً: الزبون هو الملك الذي يقرر أياً من هذه السلع المتشابهة في جودتها يريدُ.

لا يمكن، كذلك، الفصل بين الاستهلاك ومفهوم السعادة. إذا ما أردنا تناول هذه المسألة فلسفياً، فينبغي علينا العودة إلى الجوهر كما إلى علم النفس في عصر التنوير. لكن حين يُسأل الناس اليوم عما يجعلهم سعداء، فتكون إجابتهم: قدرتنا في الحصول على كل ما نشتهي. على الأرجح هذا هو المفهوم الشائع للسعادة الذي يفهمه معظم البشر: أي أن الاستهلاك لا يؤمّنُ حريةً فحسب، بل السعادة أيضاً، وبأن الشيء الوحيد الذي يعيق الحرية والسعادة كامن في عدم امتلاك المال الكافي لاستهلاكِ كل ما يبتغي المرء استهلاكه.

من خلال عملية الاستهلاك لا يصبح المرء إنساناً سلبياً فحسب، بل تابعاً أيضاً. ومن اللافت أيضاً أنه قد تمّ التنبُّه إلى هذا الأمر في القرن التاسع عشر من قبل مفكّرين مختلفي التوجّهات تماماً ككارل ماركس وديسرايلي. ماركس قال مرّةً: «إنتاجُ الكثيرِ من السلع النافعة يفضي إلى نشوء الكثير من البشر عديمي النّفع». ديسرايلي أيضاً تحدَّثَ عن الأمر بعبارة تكاد تكون مماثلة. محافظو واشتراكيو القرن التاسع عشر على حدٍّ سواء -لا أتحدَّث هنا عن محافظي واشتراكيي القرن العشرين الذين غيّروا توجهاتهم بطريقة راديكالية!- تنبأوا بأن المجتمع الصناعي سينتجُ إنساناً فارغاً يكون عبدَ حاجاتِه. وهذا ما أعتقده قد حصلَ بالفعل.

ثمة شيء آخر أيضاً يمكن ملاحظته: ازديادٌ مستمرٌّ لأهميّة الآليّ على حساب ما هو حيٌّ. لا أعرف إن كانَ هذا الأمر ينطبق بالمقياس ذاته على أوروبا أيضاً؛ لكن، وبكل حالٍ، يمكننا اليوم في الولايات المتحدة أن نلحظَ أن عدداً كبيراً من الرجال مهتمون بسيارات السباق أكثر بكثير من اهتمامهم بالفتيات. قد يبدو ذلك من وجهة نظر معينة أمراً أخلاقياً للغاية، لكنّي أعتقد بأن الشيء الأكثر لاأخلاقيّة هو ما نراه الآن: الاهتمام بما هو ليس حيّاً على حساب ما هو حيّ. هذا الميلُ في الثقافة الحديثة لوحظَ في مقتبل هذا القرنِ من قبل رجل فذٍّ يُدعى مارينيتي، وهو رائد الحركة الفنيّة المستقبلية. في بيانٍ صدرَ سنة 1909 كتبَ مارينيتي الرؤى التالية: «نحن نحبُّ السيارات والسرعة أكثر من تلك التماثيل اليونانية البديعة. نحب الحرب، نحب الدمار، ونكره النساء». وهنا في وسعكم أن تجدوا كلّ ذلك مجتمعاً: الانجذاب إلى الآلي المحض، وما سمّيته في كتابي قلب الإنسان نيكروفيليا، أي حبُّ الموت، حبُّ الموتى والجمادِ، على عكس البيوفيليا، التي تعني حبّ ما هو حي وبذا كلّ ما يحيا وينمو. هذا الميلُ ينمو بتسارع مهول مع تقدم الصناعات الحديثة، وأعتقد بأن ما نراه من اعتزاز بالسلاحِ النووي مرتبطٌ، على الأقل بشكل جزئي، بهذا الحب والإعجاب بالميكانيكيّ المحض، وكذا بالاهتمام المنحسرِ باستمرار بما هو حي. لقد بلغَ الأمر الحد الذي صار عنده الناس اليوم يؤمنون بأنه ليس ثمة إمكانية قط للتمتع بما لا يُشترى. لم يعد العيش ببساطةٍ كأن تجلسَ أو أن تتمشّى قابلاً للاستمتاع لأنهم لا يجدون مسرةً في أشياء لا يمكن شراؤها. ومع ذلك فإن مصطلح المسرّة نفسه قد بدأ مرحلة التلاشي لأن حياة المستهلكين تخلو من المسرّةِ. في العهد القديم تُعدَّد ذنوب العبرانيين وتلخيصاً لأعظم الذنوب يُذكَر الآتي: لأنك لم تعبُد الربَّ إلهَكَ عن مسرَّةٍ (…) بسببِ وفرةِ كلّ شيء (سفر التثنية 28/48). ليس هيّناً على الإطلاق فهمُ كيف أن كلاماً كهذا قد قيل في ذلك الحين، كما أعتقد بأنه إذا ما رغب أحدٌ في انتقادِ المجتمع الحديث من وجهة نظر دينية فبمستطاعه أن يقتبس هذا الكلام أعلاه ويكرره بشكل حرفي.

لقد حاولت حتى الآن أن أشرح مفهوم الاستهلاك الكلي وأبيّنَ شيئاً من ديناميته النفسانيّة وصلتها بالديناميات المجتمعية-الاقتصادية. فيما يلي سأسلّطُ الضوء على التساؤل حول إمكانية وجودِ موقفٍ نقدي من الحاجات نفسها. من حيث المبدأ، ثمة رأيان بهذا الخصوص. ثمّة موقفٌ نسبي يقول بشرعيّة كلّ الحاجات طالما أنها لا تلحقُ ضرراً بالآخرين. وهذا يمثّلُ في الوقت نفسه الموقف «المعاصر»: إذا ما أراد المرء شيئاً، أو رغبَ بشيء تتملّكهُ حاجةٌ إليه، فحينها يكون تحقيق هذه الرغبة شيئاً صحيحاً على الدوام، فقط يجب ألا يضرَّ بذلك الآخرين، أو، في حالات استثنائية محددة، ألا يضرَّ نفسَه أيضاً كما في حالة أنواع معينة من المخدّرات. الموقف الثاني معياري. من وجهة النظر المعيارية هذه ثمة حاجات إنسانيّة «جيّدة» وأخرى «سيئة».

فما هي الحاجات الجيدة؟ إنها تلك التي تحفّزُ الحيوية، الإنتاجية، الحساسيّة، الاهتمام والفاعلية لدى الإنسان. أما الحاجات السيئة فهي التي تجعل البشر أقل حيويةً، وتقلّل من نشاطهم واهتمامهم بالأشياء. غالباً تكون الحاجات السلبية مصطنعةً تعرضُها على الإنسان ماكينات الإنتاج المتكاثرة. بل إنها في الواقع ليست حاجات حقيقيّة لكنّها تُحَسّ وكأنَّها كذلك بالفعل. الحاجات السيئة لا حدود لها؛ إنها تتطابق مع الجشع بعمومه، مع الإدمان.

لكن من ذا الذي يقرّر أي الحاجات جيدة وأيّها سيئة؟ أدكتاتورٌ أم مديرو الصناعة؟ أعتقد بأن هكذا قرار لا يمكنه أن يُتَخذ إلا على أسس عقلانية تماماً، وبالاستناد إلى دراسات أنثروبولوجية-نفسانية. إذ يجب أن يُحدّد بالتفصيل ما هو محفّز على الحياة ويدفعُ إلى الحيوية والفاعلية أو أن يحدد ما هو مثبط للفاعلية والإنتاجية. قد لا يكون للمرء الرأي عينه في كل الأوقات، لكن إمكانية الإقرار أيّ الحاجات جيدة وأيها سيئة تظل قائمةً على الدوام. وبكلّ حال فإن هذه الإشكالية لا يمكنها أن تصبح محور نقاشٍ إلا إذا أُقرَّ في البدءِ أن الإنسان أهمّ من الاقتصاد! في حال اعتبرنا بالفعل أن ازدهار الإنسان وطاقاته هو أسمى الغاياتِ التي تسعى إليها كافة الفعاليات الاجتماعية فإننا نكون حينئذ مضطرين أيضاً لأن نناقش بدقَّةٍ مسألة تقييم الحاجات. أما إذا اعتقدنا، وفقاً للمبدأ الليبرالي laissez-faire, laissez aller (دعه يعمل، دعه يمر)، أن الهدف الأسمى هو النمو الاقتصادي وبلوغ الحد الأقصى للإنتاج الاقتصادي الذي يُلزمُ الإنسان على التكيُّف معه، فإننا حينها لن نعود مضطرين لمناقشة هذه المسألة وسنجدُ كذلكَ أسباباً كثيرةً تبيِّنُ لنا لمَ لا يمكن مناقشة هذا الأمر. إذن، نقاش هذه المسألة وعدمه متعلّقٌ كليّاً بما نعدّه الغاية الأسمى لكافة الفعاليات الاجتماعية. ومن الطبيعي أن يكون الجميع مع ازدهار الإنسان. لكن إذا لم يتطرّق المرءُ للسؤال حول أيّ الحاجات هي نافعة للإنسان وأيّها ضارّة فإنه بذلك يبيِّنُ – مهما كانت الكلمات التي يستعملها لوصف ازدهار الانسان- أن كلماته جوفاء تماماً.

معرفة الحاجات النافعة للإنسان هي إحدى المهام الجوهريّة للأنثروبولوجيا، ولا أعني بذلك الأنثروبولوجيا الفلسفية فحسب، إنما أيضاً تلك السايكولوجيّة. وهذه، في المقام الأول، مهمة أولئك الذين لهم مصلحة أساسيّة في ازدهار الإنسان ويرفضون إخضاعه للاقتصاد. لكن، في وقتنا الراهن، من الصعوبة بمكانٍ مجرّد نقاش هذه المسألة. من المفهوم بطبيعة الحال ألا تتمّ، أو أن تتمَّ بشكل جزئي، هكذا نقاشات في بلدان صناعاتها في قبضة القطاع الخاص. فإذا ما قال أحدُنا في أميركا أو ألمانيا الغربية أو في أي مكان آخر إن حاجات معينة ينبغي ألا تُلبّى وألا تتمّ الدعاية لها فإنه بذلك سيواجه اعتراضاً لا مناص منه، باعتباره في ظلِّ نظامِ القطاع الخاص القائل بحريّة أن ينتجَ الفردُ ما يبتغيه طالما أنه يجلب له النفع. هذه بلا شك إحدى الصعوبات. لكن يجب أن يخطرَ لنا في الآنِ ذاته بأنه لا بدّ لهذا الأمر أن يكون أكثر يسراً في البلدان الاشتراكية إذ يخضع فيها النظام الاقتصادي، أكان ذلك بدرجة كبيرة أم صغيرة، للحكومة، بحيث تكون هذه الأخيرةُ قادرةً على تطبيق برامجها دون أن يتمكّن القطاع الخاص من إعاقتها. لكن، ويا لسخرية القدر، فإن التطرّق لمسألة الاستهلاك المعياري أشقُّ بكثير في الدول الاشتراكية منها في دولة كالولايات المتحدة. ففي الولايات المتحدة عرف الكثير من الناس، أو أنهم قد بدأوا يلاحظون أن الاستهلاك غير المحدود لن يجعلهم أكثر سعادة؛

بينما، وعلى النقيض من ذلك، في البلدان التي لم تزل، لأسباب شتى، بعيدةً كليّاً عن بلوغ ثراء مجتمع الوفرة، لم يتزحزح بعدُ الوهمُ القائل بأنّهم لو تمكّنوا من الاستهلاك، ولو لمرّة واحدة، بالكثرةِ التي تتمُّ في الولايات المتحدّة لوقفَت السعادةُ أمام بابهم. علاوة على ذلك، ونتيجةً للماضي الستالينيّ، فإن كلّ ما يُذكِّر هذه المجتمعات بالإلزام البيروقراطيِّ، ومن ذلك أيضاً وضع معايير للاستهلاك، يصطدمُ بمقاومةٍ داخليّة تجعل الناس غير مهيّئين إلا بدرجةٍ قليلةٍ جدّاً ليتفكَّروا بمسألة كهذه. بذلكَ نصلُ إلى نتيجةٍ غريبةٍ للغاية مفادها أنّ الناس في ما تسمى بالبلدان الرأسمالية كما في تلك التي تُدعى البلدان الاشتراكية على حد سواء لا يمتلكون رغبة حقيقيّة في التفكِّر نقديّاً في وضع الإنسان بوصفه مستهلكاً كليّاً.

في القسم الثاني من مساهمتي أودُّ التطرّق إلى الجانبِ الروحيِّ لمسألة الوفرة. إن كنتُ قد تحدّثتُ فيما سبق عن السلبيّة والفراغ وعبثية الحياة فإنني لم أقصد حينها مجرّد مفاهيم سايكولوجيّة، على الرغم من كونها بالفعل مفاهيم سايكولوجية ويمكن التحقق منها بطريقة عيادية-نفسانية. في اللحظة التي نتحدث فيها عن العبثية والفراغ والسلبية فإننا نمسّ بذلك مشكلاتٍ يُنظَر إليها من المستوى الدينيّ (المستوى X) بأهميّة بالغة.

دعوني، هنا، أن أتحدث قليلاً عن الإنسان الفعال، المُنتج. إنَّه ليس مجرّد إنسان منشغل كما يُفهَم عادةً، بل إنه – وهكذا وصفه ماركس الشاب أيضاً – أكثر من ذلك، إنَّه إنسانٌ فعال من أعماقِه، مرتبطٌ بالعالم بصورة حيَّة، ويعدّ بالنسبة إليه هذا الارتباط والتعلّق بالعالم حاجةً داخليّة أساسيّة؛ إنَّه ذاكَ الذي يتحوَّلُ باستمرار خلال سيرورة حياته، وعند كلّ مرحلةٍ يتمُّها لا يظلّ الشخص ذاته، بل، على العكس تماماً، كلّ مرحلةٍ جديدةٍ تعني في الوقت ذاته تغيُّراً في شخصيته. فهنا الإنسان لم يعد وحدةً نهائية منعزلة بالمعنى الديكارتي، أو كما تصور الفيزيائيون قبل أينشتاين أن الذرة هي الوحدة النهائية للمادة؛ الإنسان بطبيعته يكون في عمليّة فهم وإدراك مستدام للعالم، عملية امتزاج مع العالم -إذا ما أخذنا كلمة inter-esse بمعناها الأصلي والذي يعني «تكونُ داخلَ»– ينعدمُ فيها الفصلُ بين فاعل ثابت ومفعول ثابت لصالح علاقة مستدامة بتلك الصيغة التي يعبِّر عنها البوذيون كما يلي: «لستُ أنا فحسب من يبصر الوردة، هي أيضاً تبصرني». وهذه ليست إلا صياغة خاصة لهذه العلاقة المتغيّرة والمتبادلة بين الإنسان والعالم. فلنستعِن بمثال بسيط: تخيّل أنك ترى بحيرة، ومن ثم تقول، عن بعد، بعض الكلمات عن هذه البحيرة: «ها بحيرة هناك، ها ماءٌ». ومن ثم تخيّل بأنك تقفز إلى داخل البحيرة وتسبح فيها. فإن ملاحظتك الاولى «ها بحيرة هناك» ستصبح شيئاً مغايراً تماماً. صحيح أنك لم تصرْ الآن ماءً، لكنّك في الوقت نفسه لم تعد -لستَ ماءً-، باعتبارك دخلتَ الماءَ وتبلَّلتَ وغدت علاقتك بالماء في صيرورةٍ مستمرة.

أما مفهوم الفاعلية (Activity) فيمكن تفسيره بواسطة المثال التالي: حينَ تتمدَّد على سطح الماء وتدعه يحرّككَ، فإن هذه العملية فعالة بالرغم من أنها تبدو سلبية معطلة، لأن من لا يستطيع السباحة لن يتمكن دون مساهمة فعّالة منه أن يحافظ على ذلك التوازن الدقيق اللازم لكي تحرّكه المياهُ على سطحها. لكن أن «تتبلَّلَ» حينها مع أشيائكَ أو أن «تبقى جافاً» فيحدّده -لكي نعبر عن الأمر بشكل صوري- اختلاف علاقتك مع هذه الأشياء. كيف تتحدث مع شخص، كيف تنظر إلى الطبيعة، كيف تتفكر بشيء ما، هذا كله يحدِّدُ الفرق بين الإنسان الساكن، الأناني المُنعزل، والإنسان المتحوّل، الفعال، المتواجد بحيويّة في العالم.

ثمة شيء آخر يمكن إضافته لما سبق: هذا التواجدُ الحيّ في العالم، هذا الانصهار في العالم وهذا التحوّل المستمرّ خلال سيرورة الحياة ليس ممكناً إلا إذا فقدَ المرءُ جشعه وإدمانه للتملك، وتخلَّصَ من وضع ذاته بوصفها «أنا» ثابتة منعزلة في مواجهة العالم -أكان ذلك بالمعنى القروسطي أو بالمعنى الديكارتيِّ-.

فحسب حين يتخلص الإنسان من هذه الذات، وحين، حسب تعبير المتصوفة، يفرِّغ نفسه تماماً، يصبح قادراً على ملءِ ذاته؛ لأنّه في حاجة لأن يَفْرَغَ من ذاتهِ الأنانيةِ حتى يستطيع ملءَ نفسه بكلّ ما يأتيه من العالم، أكان ذلك إنساناً، طبيعةً أو فكرةً. الإنسان الممتلئُ بذاته ليس منفتحاً أو حرّاً بما يكفي ليمنحَ نفسه. فلنعد مرَّةً ثانيةً للتحدث بلسان ماركس: الإنسان الثريُّ هو ذاكَ الكثير وليس الذي يملك الكثيرَ! ربما يمكننا في القرن العشرين أن نضيف: وليس ذاك الذي يستهلك كثيراً!

عندما نتحدث عن هذه المفاهيم نكون قد ولجنا عمق الإشكالية X. بدايةً يجب أن نبين بأنه يتوجب علينا أن نمضي خطوةً إضافية أبعد مما مضى ماركس، الذي قال: «الفلاسفة اكتفوا بتفسير العالم بطرائق مختلفة، لكن المسألة هي أن نغيّره». من وجهة النظر X يتوجب أن نضيف: أجل، على المرء أن يغيّر العالم، لكن عليه أن يتخطى الفلسفة وتغيُّر العالم، لأن المسألة هي أن يتغيّر المرء نفسه! وهذا يعني بالطبع أنه يتوجب عليه أن يبتكر قيماً تستطيع أن تكونَ دوافع فعّالةً لنشاطاته. إذن، الأمر لا يتعلق فقط بتغيير العالم، وبالتأكيد لا يتعلق فقط بالتفسيراتِ المختلفة له، إنما بالسؤال: كيف يمكن للمرء ان يتحوّل بشكلٍ جذري بحيث تصير القيم التي كان قد اعترف بها حتى الآن لمجرّد أسباب إيديولوجية محرّكاتٍ إلزاميّة لشخصيته وأفعاله؟

استناداً إلى وجهة النظر X ينبغي القول بأن الإنسان، منذ لحظة ولادته، يكون أمام سؤالٍ يحتاج إلى إجابة في كلّ لحظةٍ من لحظات حياته، أعني بذلك السؤال حول معنى أن تكون إنساناً. الإنسان اللا X لا يجدُ سؤالاً بهذا الشكل على الإطلاق، لأنه راض بما يقدمه الاستهلاك له، أو لأنه -رغم ندرة ذلك في وقتنا الحالي- مكتفٍ بالعيش وفقاً لما هو مناسب أخلاقياً. بينما إنسان X، على النقيض من ذلك، فيتوجب عليه أن يجيب على هذا السؤال، وإجابته هذه ليست محض إجابةً فكريّة، إنما إجابة شخصيّته بكليّتها. للإيضاح نستعين بقصة يهودية تدور حول رجلٍ سُئلَ عن سبب ذهابه إلى سيده الحاسيدي، وإن كانَ يفعل ذلك لينصتَ إلى كلماته الحكيمة، فأجاب الرجل: «كلا، لا أذهب إليه لهذا السبب قطّ، بل أذهب فقط لأرى كيف يربط حذاءَه». في عملية ربط الحذاء تكمنُ حقيقة الإنسان أكثر من كل تلك الأفكار الفلسفية التي قد ينطقها.

إذن، المرء يجد نفسه أمام سؤال إجابته أكثر أهمية من أي شيء آخر. ربما تجدرُ الإشارة هنا إلى أن هذا السؤال أخذ على أعتاب الثورة الصناعية الثانية يصير حقيقةً واقعةً. طوال التاريخ البشري الماضي كانَ التَّعبُ قد أثقلَ كاهل غالبية البشر، ما أعاقهم عن أخذ هذه المسائل على محمل الجدّ. أمّا بالنسبة لتلك الطبقة التي كان يشكّلها المتحكِّمون فقد كانت منشغلةً بمتعِ الحياة كما بالخشية من أولئك الخاضعين لحكمهم، أكثر بكثير من انشغالها بهذه القضايا. الأمر سيختلف تماماً مع الإنسان الذي سيوجدُ على الأرجح خلال عشرين سنة في الولايات المتحدة، حيث سيكون أسبوع عمله مكوناً من عشرِ ساعات فحسب؛ وهنا يطرحُ سؤالٌ نفسه: أتراهُ سيكون قادراً على تبديد خمسين ساعة إضافية في الاستهلاكِ دون أن يُجَنّ، أم أنه سيضطرّ لأول مرة على أخذ مشكلة الوجود الإنساني على محمل الجد! لا أحد يستطيع أن يجزم إلى أيّ الخيارين سيلجأ؛ لكن الشيء الأكيد الوحيد هو أن مجتمعاً يصبح فيه الإنسان مستهلِكاً تامّاً سينقرضُ بسبب عوزه إلى الحيوية الداخليّة، لأنّ، وكما قال غوته، مجتمعٌ دونما أملٍ ليس قادراً على الحياة. «الأمل» هنا يعني أن يكون لديك هدف إنسانيٌ وليس هدفاً يصيِّرُ الإنسان ذيلاً للآلة، أو مجرد ملحق بها.

بالاستناد إلى ما سلف، يتوجّب إبداء الرأي في النقاش الدائر في هذه الأثناءِ بصورة خاصةٍ في البلدان الأنجلوسكسونية حول السؤال القائلِ: «هل ماتَ الله؟». في الحقيقة، السؤال الأساسي في زمننا الراهن ليس ذاك الذي يستفسر عما إذا كان الله قد مات، إنما ذاك الذي يستفسر عما إذا ما كان الانسان قد ماتَ، إذا كان الإنسان قد اختُزِلَ إلى مجرد إنسان مستهلك سلبي، أجوف، ومغتربٍ، إذا كان قد فقد كل حيويته الداخلية. وإن كان الإنسان قد مات بالفعلِ، فليس ثمة من قيمةٍ بعدُ للنقاشات اللاهوتية الدائرة بين المؤمنين وغير المؤمنين. لأن «الموتى غير قادرين على تمجيد الرب» كما يقول المزمور، وأعتقد بأن ذلك لا يشير إلى الموتى الحقيقيين، بل إلى أولئك الميتين من الداخل، إلى البشر كليِّي السلبيّة، المغتربين. سواءً تحدَّثَ هؤلاء عن الرب أم لم يتحدثوا، هم غير قادرين على تمجيده، لأنهم عاجزون عن بلوغ الحالة التي تتجلَّى وقتَ تمجيدِ الربِّ.

الحوار الجاري اليوم بين أصحاب النزعة الإنسانية من المسيحيين ونظرائهم غير المسيحيين، يتمُّ في الواقع على مستويين. فمن جهةٍ هناك ما يمكن أن نصفه بأنه حوارٌ بين مسيحيين وماركسيين من ذوي النزعة الإنسانيّة، قائمٌ على وجود غايات مشتركة كالعدالة وتحسين حال البشر في العالم وما إلى ذلك. لكن، من جهة ثانية، ثمة حوارٌ آخر، أكثرُ مباشرةً وحميميّة، بين المتدينين الألوهيين والمتديّنين غير الألوهيين الذين هم، في الواقع، في حالة أصعب لافتقادهم إلى لغة مناسبةٍ لأجل مفاهيمهم، لأنّ المفاهيم كلّها احتُكِرَت منذ ألفي سنةٍ على الديانات الغربيّة، لا سيما الديانة المسيحية. لذلك فإن دراسة البوذية ذات أهميَّة خاصّة، فهي ديانةٌ غير موحّدة، لا تعرفُ إلهاً، لكنها، في الجوهر، منسجمة بصورة وثيقة مع الروحانيّات المسيحيّة واليهوديّة. إن إجراء مقارناتٍ بين أفكار متصوّف مثل مايستر إكهارت وبعض النصوص البوذيّة يُبيّنُ توافقاً شبه تام. في الحقيقة، أنا شخصيّاً لا أعتقدُ بوجود نزاع بين الدينيين الألوهيين والدينيين غير الألوهيين، ولا ينبغي أساساً أن يوجد بينهم أي نزاع، بل ويتوجب عليهم جميعاً أن يتقيدوا بالمبدأ القائل بضرورة فهم الآخرِ حتى أكثر من فهمه لنفسه. وبدلاً من الانقضاض على نقاط ضعف الآخرين، لا بدّ للمرء، في البدء، أن يجدَ نقاط ضعفه.

من المؤكد أنه ثمّة في فكرِ هذين التراثين الدينيين، الألوهي وغير الألوهي، مسائل يمكن الجدال حولها. لكن، ورغم ذلك، فإن هاتين الجماعتين تمتلكان موقفاً جوهريّاً واحداً يتعارضُ مع موقف الوثنيين، وهو، بطبيعة الحال، موقفُ الغالبية العظمى داخل وخارج الأوساط الدينيّة على حدٍّ سواء. وهنا أريدُ أن أذكِّركم كما لو من خلال ملاحظة، بأن مصطلح الاغتراب استُخدِمَ لأول مرة في العهد القديم في الأدب النبوي، حيث يُذكَر: ماذا عساها تكون الأوثان؟ إنها أشياء غير حيَّة، من صنيعة يدِ الإنسان، والإنسان ينحني لشيء من صنيعته. يأخذُ قطعة خشب يصنع بجزء منها ناراً يطبخُ عليها، وبالجزء الآخر وثناً يعبده. ربّما لم يُفسَّر مصطلح الاغتراب في أي مكان آخر بهذا العمق الذي قدَّمهُ الأدب النبوي.

من الصحيح أيضاً أنه في وسع المرء أن يشكك في ضرورة وجود الإلهيات؛ لأنه قد يسأل نفسَه، عن حق، عن إمكانية أيّ حديث عن إلهٍ لا سبل إلى معرفته. لكن، ما يهمنا بالدرجة الأولى هو العقيدة، العلم الذي يعاين الأوثان. الأوثانُ تحمل، في الواقع، تسمياتٍ متبدّلةً باستمرار، والخدعة الكبرى التي يقع الإنسان ضحيّتها هي أنه لا يعتبرها «أوثاناً»، إن لم تكن تُسمّى «بعل» أو «عستارت»، بل تُدعى بدل ذلك الوطن أو الشرف أو الإنتاج أو «الفرد المنعزل». والمهمة المشتركة لإنسان X، الألوهيّ كما غير الألوهيّ، هي أن يكشف أوثان زمننا ويشيرَ إلى نوع هذه الأوثان وطقوسِ عبادتِها في وقتنا الراهن.

تكوينُ علمٍ للإنسان، تشكيلُ أنثروبولوجيا فلسفيّة وسايكولوجيّة جديدةٍ، هي مهمّة جامعةٌ لكلّ أولئك غير المنشغلين بالكلمات وبالأفكار، إنما بالتجاربِ الواقعيّة الكامنة خلف الأفكار. هذا النوع من الآنثروبولوجيا سيحاولُ العثور على إجابة على سؤال الوجود البشريّ ولن يكتفي، بالمعنى الوضعيِّ، فقط بتعداد ميكانيزمات عملِ الإنسان. ويتوجّب أن ندرك اليوم أن التفكير الواعي لا يمثِّلُ، في الحقيقة، سوى بُعدٍ واحدٍ للتجربة الإنسانيّة، وهو بعدٌ هامٌ بطبيعة الحال، لأن التفكير أيضاً جزءٌ من عمليتي فهم الذات والتفاهمِ مع الآخر، لكنّه مع ذلك يظلّ في مستوىً يستلزمُ استعمالات بالغة الحذرِ؛ لأن البُعدَ الآخر يضاهيه أهميَّةً، وهو البعدُ الذي يمثّل واقع التجربة الإنسانيّة. ومن خلاله (من خلال هذا البعد الآخر) – وهذه بدورها مهمّة «أخرى» على صلّةٍ بالآنثروبولوجيا – يمكنُ معاينة ماهية تجربة الـ X من الناحية الإنسانيّة، سواءً عبَّرَ عنها مفهومُ الإلهِ أم مفهومٌ آخر غير ألوهي. وربّما يكون السؤال حول ما إذا كان الله قد مات، مرتبطاً، بصورة وثيقة، بإشكالية موت أرسطو، أي أن تكون تلكَ الاستمرارية المريبة للفكر النبويّ في العهد الجديد، المُستعينةِ بمفاهيم فلسفة أرسطو، قد بلغت، بموته، هي أيضاً نهايتَها، وراحت تظهر اليوم مستعينةً بالمباشرةِ وبأسلوبٍ غير تجريدي.

بكلّ حال، ما نحتاجه هو أن نكون على بصيرةٍ بأنّ بعض الفعاليّات الاجتماعيَّة تعيقُ بعضَ التمظهرات الإجتماعيَّة لازدهار الإنسان، وبأنّ بعضٌ آخر منها ذو نفعٍ بهذا الصددِ، لكن ينبغي علينا في الوقت عينه أن ندركَ أن كلّ تحوُّل اجتماعيٍّ، بحدّ ذاته، أمرٌ ضروري، لكنه ليس عاملاً كافيَّاً لتحرُّرِ الإنسان. هذا الأمرُ ليس ممكناً إلا على أسس آنثروبولوجيّة جديدة تبحثُ بطرائق تجريبيّة ولا تكتفي فحسب بالطرائق الفلسفيّة البحتة، عما تعنيه مفاهيم مثل الاغتراب، اللافعاليّة السلبية، الفاعليّة الإيجابيّة، الانفتاح، وكذلك مفاهيم كالشر والحسد والكره وحبّ التدمير والنرجسية والغطرسة، وغيرها، وتبحثُ، في الوقت نفسه، عن القوى غير الواعية التي تعيقُ أو تحفّز الإنسان على بلوغ الغاية التي تبديها له الثقافة الدينيّة الإنسانية في الشرق كما في الغرب. وهنا تحديداً، أجد كثيراً من المهامِ المشتركة التي يجب أن تُناقش في أي حوار يتمُّ بين الألوهيين وغير الألوهيين من ذوي النزعة الإنسانية.