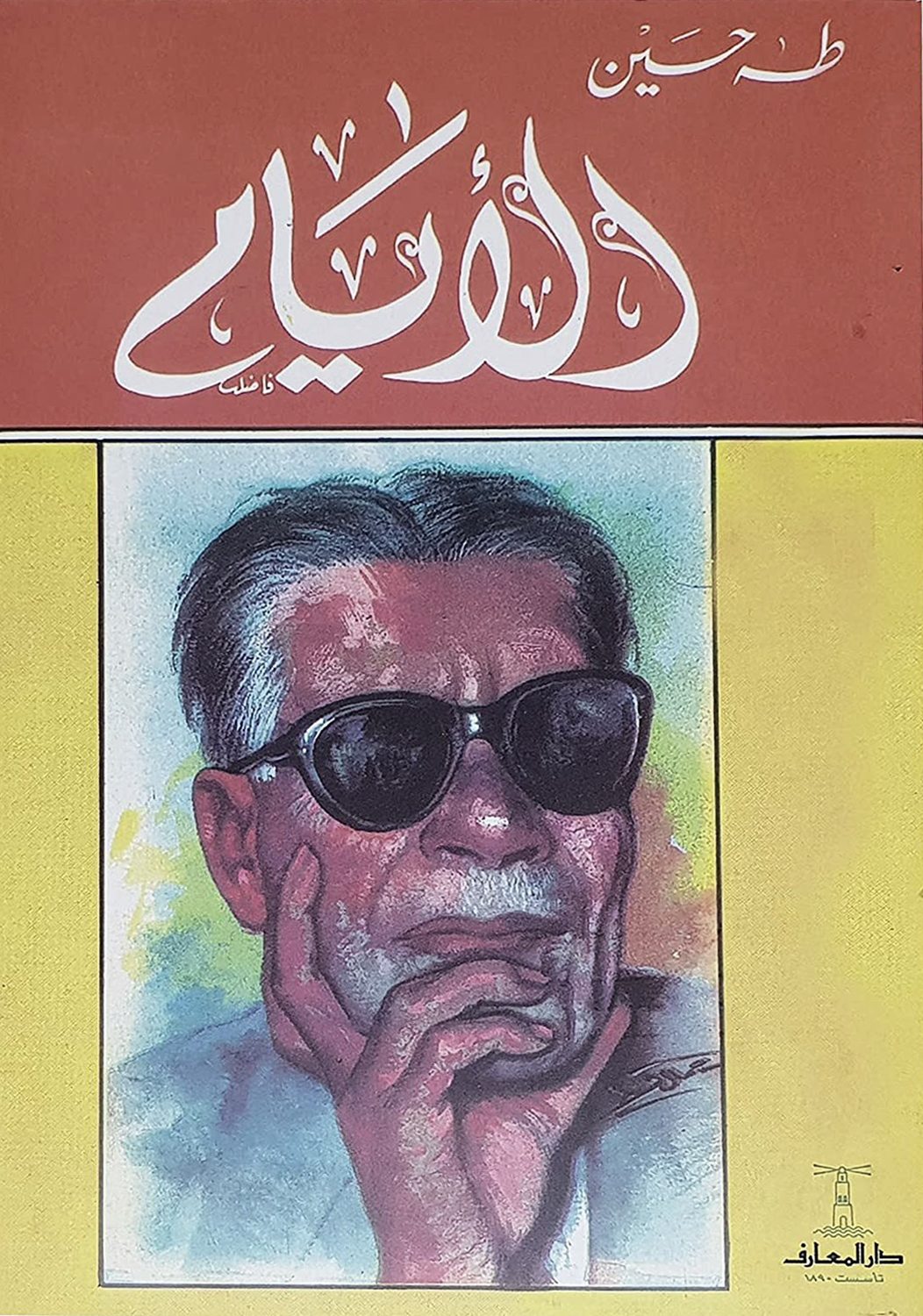

يرفض هيوم المقولة الشائعة بأن الفلاسفة العقلانيين، بالضرورة، ينكرون الله والدين، وبأنهم عندما يقولون بأنهم يؤمنون بشكل ما من أشكال الدين، فهم ينافقون السلطات والعامة تجبناً للاضطهاد. المثال الذي ناقشه هيوم بالتفصيل هو الفيلسوف اليوناني الذي اتُّهِمَ في دينه: إكسنوفان، ويرى فيه هيوم مفكراً مؤمناً، ولكن يرفض الخرافات. ثم أضاف أمثلة معاصرة له: جون لوك وإسحق نيوتن. هذا الأخير اقترب من حدود الجنون في تدينه الشديد، وفي تفسيراته الصوفية المعقدة غير المنطقية لنصوص الكتاب المقدس. طه حسين، أحد أشهر المفكرين العرب، اتُّهم في دينه بمحاكمة علنية، ووُضِعَ من قبل المفكرين العرب في خانة النفاق. في هذه الورقة أجادل بأن طه حسين لم يكن ضد الدين والميتافيزيقيا، ولم يكن منافقاً، بل كان صاحب رؤية مركبة للعقلانية وطبيعتها ولحدود العقل. ملاحظة هيوم الثاقبة تنطبق على عميد الأدب العربي.

هذه الورقة تسعى إلى هدفين رئيسين: الأول، دراسة ما قاله طه حسين حول العقلانية، بالتفصيل، ورفض التأويل السائد لعمله: الطرفان، الإسلامي والعلماني، يُقدِّمَان التأويل نفسه لعمل العميد: يرون فيه علمانياً راديكالياً يؤمن بالعقل والعقلانية بشكل مطلق ويرفض الميتافيزيقيا والدين. التأويل هذا خاطئ، وسنثبت ذلك أدناه. الهدف الثاني، إعادة طرح أسئلة العقلانية وثنائية الإلحاد / الإيمان، تمهيداً لفهم أعمق للمفاهيم المركبة المتعددة للعقلانية، ولعلاقتها بالحرية السياسية. قد تكون المقدمة الأفضل لإعادة طرح الأسئلة، هي البدء بفهم بطل العقلانية العربية طه حسين، وبأنه لم يكن علمانياً ردايكالياً ولا عقلانياً متطرفاً.

نرى أن هذه الثنائية التي تقسم المفكرين إلى طرفين: طرف ملحد وطرف مؤمن، فاسدة وغير منطقية وغير عقلانية، ودوغمائية تزرع التعصب على الطرفين. نرى، مع طه حسين، أن معظم الأسئلة الكبرى التي تتعلق بالدين ومعنى الحياة، أي الأسئلة الميتافيزيقية التقليدية، لا إجابات علمية عليها. العلمانية المتشددة والإيمان المتشدد يتشابهان في إطلاقهما حكماً مطلقاً على قضايا لا يستطيع العقل البشري الوصول إليها. عندما يحاول المرء جدياً فهم الميتافيزيقيا والحجج الدينية سيصل إلى نتائج غير حاسمة، قد تميل إلى أحد الطرفين في بعض الأمور؛ ولكن، يكاد يستحيل أن يحسم المرء كل أجوبته في الماورائيات. طه حسين، العقلاني اللماح، يسلم بمحدودية العقل والعلم في مجال الماورائيات، ويتمسك بهما لفهم الحياة العادية.

القسم الأول سيبدأ بملاحظات عامة حول طريقة تأويلنا لطه حسين. القسم الثاني يناقش القضايا الثلاث المتعلقة بالعقلانية في أعمال العميد: دور العقل الإيجابي، والحرية والعقل، وحدود العقل، بالتفصيل، ويُقيّمُ رؤى العميد فيها. القسم الثالث يناقش أهمية العقلانية المعتدلة التي ألهمت العميد.

القسم الأول: ملاحظات تمهيدية

لدينا ثلاث ملاحظات للتمهيد لعملنا التفصيلي المعروض في القسم الثاني من الورقة.

أولاً، التأويل السائد الفاسد. يبدو لي أن مشكلة التأويل السائد لعمل طه حسين، من الأعمال التي اطّلعتُ عليها، هي ببساطة التالية: العلمانيون والإسلاميون، لم يقرؤوا طه حسين عندما كتبوا عن طه حسين. السبب وراء ذلك يكمن في قناعة الطرفين بأن طه حسين منافق: بأنه غير مؤمن، ولكنه يخفي ذلك عن القرّاء، في محاولة ذكية لتمرير فكره النقدي، بحسب العلمانيين؛ أو في محاولة خبيثة لتمرير فكره الإلحادي، بحسب الإسلاميين. هذه الرؤية المزدوجة تمنع الناس حتى من محاولة قراءة طه حسين جدياً: الجواب موجود سلفاً في رأس المؤول، ولا داعي للغوص في تفاصيل ما كتبه العميد.

فلنتناول بعض الأمثلة. محمد صادق الرافعي في كتاب في ظلال القرآن، ومحمد عمارة في كتاب طه حسين: من الانبهار بالغرب إلى العودة إلى الإسلام ، بالإضافة إلى عشرات الكتب والمقالات الإسلامية، تتهم طه حسين بالإلحاد، وبأنه شرير عميل للغرب. الأعمال العلمانية، بدورها، تجعل العميد بطلاً، وتلوح به في معركة مواجهة الفكر الديني. على سبيل المثال، كتاب طه حسين: العقلانية، الديمقراطية، الحداثة الذي يجمع مقالات ماركسيين عرب عن العميد، تؤول عمله بطريقة تأويل الإسلاميين نفسها له: منافق، عقلاني راديكالي. انظر مقالات محمد جمال باروت وفيصل دراج وسعد الله ونوس وعبد الرزاق عيد وأحمد برقاوي، كذلك راجع كتيب خيري شلبي الصغير محاكمة طه حسين. يستطيع المرء إضافة مئات الأمثلة. لا يجد المرء محاولة لتحليل مواقف طه حسين المعقدة من العقلانية: استحالة تحويل النقد الأدبي إلى علم صرف، العجز عن الإجابة على الأسئلة الميتافيزيقية، انتقاداته للمعتزلة… إلخ. لا شيء من هذا. بدلاً من ذلك، على الطرفين، كلام عام مطلق، عن المواجهة بين العلم والدين، بدون العودة إلى كتب طه حسين نفسه!

ثانياً، حياة طه حسين الشخصية. لا تعنينا حياة طه حسين الشخصية: إن كان قصير القامة أم طويلاً، سكيراً معربداً أم زاهداً متقشفاً، يصلي الفروض الخمسة ويصوم رمضان أم يحتقر الشعائر الدينية. يعنينا ما تركه لنا من كتابات. نبحث هنا في فكر العميد، فيما كتبه ونشره، فقط لا غير. هذا مقال في الفلسفة، يبحث في محاججات طه حسين حول العقلانية، وليس بحثاً سيكولوجياً في عالم طه حسين النفسي.

ثالثاً، المحاكمة وقضية الشعر الجاهلي. لن نبحث هنا في قضية كتاب الشعر الجاهلي، ولا في محاكمة طه حسين. الكتاب يقول: معظم الشعر الجاهلي منحول، لأسباب متعددة. هذه قضية أدبية صرف، وليست ميتافيزيقية أو دينية. أما المحاكمة فشأن سياسي وقضائي، ولا يعنينا. أخيراً، العبارات التي اعتُبرت مسيئة للأديان وحوكم من أجلها العميد هامشية، لن نبحث فيها، فقد أُشبعت بحثاً من قبل كل الأطراف، بدون أية فائدة. ولكننا سنتكلم، بالطبع، عن الشك والمنهج الديكارتي في مقدمة الكتاب.

لنوضّح أكثر: العبارات التي حُوكِمَ من أجلها طه حسين تشكك في بعض المسلمات الدينية. بالطبع، الباحث في التاريخ أو الأدب أو البيولوجيا أو غيرها من العلوم، يبحث عن أجوبة بدون أن يتقيد بأي نص، ديني أو غير ديني. هذه قضية بسيطة وواضحة، ولكنها ما زالت موضع نقاش اليوم كما كانت عندما حُوكم العميد، لأسباب اجتماعية وسياسية متعددة ومعقدة.

أكثر من ذلك، وهو الأمر الذي يعنينا مباشرة هنا: العبارات التي اعتُبرت مسيئة للأديان وأدت إلى محاكمة طه حسين، لا تفسّر المنظومة الفكرية التي ينطلق منها العميد بخصوص العقلانية والعلم، بل لا تكاد تقول شيئاً عنها. هذه المنظومة هي ما سندرسه في هذه الورقة. أما المحاكمة والعبارات التي تشكك في بعض المسلمات، فهي شديدة الاهمية، سياسياً وتاريخياً؛ ولكنها تفاصيل هامشية صغيرة، إن نظرنا إليها فلسفياً، ولذلك لن نبحث فيها. هذا مقال في الفلسفة، وليس في التاريخ أو في السياسة.

القسم الثاني: ماهية العلم وحدود العقل

لم يكن طه حسين فيلسوفاً، ولم يقدم نظرية متكاملة متماسكة حول العلم والعقلانية. ولكنه، في سياق أعماله النقدية، طرح مجموعة من الآراء المترابطة نسبياً حول الموضوع. ما يلي محاولة لفهم هذه الآراء المتناثرة في كتاباته.

سنعرض لعقلانية طه حسين، ونُقيّمها، في جوانب ثلاثة: أولاً، دور العقل الإيجابي. ثانياً، الحرية والعقل. ثالثاً، الميتافيزيقيا وحدود العقل. الجانبان الاول والثاني معروفان جيداً؛ أما الثالث فغير معروف، وهو القسم الذي يتجاهله، أو يجهله، النقاد. هناك مقولتان أساسيتان يستند إليهما العميد لرسم حدود العقل: صورة مثيرة للعلم: العلم المتردد الشكّاك المتغير الساعي دوماً للفهم؛ وعجز العقل في بعض الأمور: العقل لا يستطيع أن يعالج العلوم الإنسانية بطريقة علمية بحتة كالعلوم الطبيعية، والعقل يعجز عن الإجابة على الأمور الماورائية. هذا ما يجعل عقلانية طه حسين متواضعة، وعلمانيته غير متطرفة.

أولاً: دور العقل الإيجابي

اشتُهرت أعمال طه حسين بِحسّها النقدي العقلاني. افتتاحية في الشعر الجاهلي، وتحديداً الفصل الصغير المعنون «منهج البحث»، يكاد يكون بياناً لتحرير التفكير من أسر التقاليد والدعوة لمناقشة كل الأمور بروح منفتحة. المنهج النقدي الذي دعا إليه العميد يطالب بإعمال الشكّ فيما يقرأ، وألا يقبل إلا ما يستطيع البرهنة عليه. كلمات العميد نفسها واضحة بشكل كاف

… القاعدة الأساسية لهذا المنهج هي أن يتجرد الباحث من كل شيء كان يعلمه من قبل، وأن يستقبل موضوع بحثه خالي الذهن مما قيل فيه خلواً تاماً… “يجب” أن ننسى عواطفنا القومية وكل مشخصاتها، وأن ننسى عواطفنا الدينية وكل ما يتصل بها، وأن ننسى ما يضاد هذه العواطف القومية والدينية؛ يجب ألا نتقيد بشيء ولا نذعن لشيء إلا مناهج البحث العلمي الصحيح…

التزم العميد بهذا المنهج في أعماله الكبرى: تجديد ذكرى أبي العلاء ومع المتنبي وحديث الأربعاء والفتنة الكبرى.

شنَّ العميد هجمات وحملات متكررة على مناهج التعليم التقليدية، في الأزهر بشكل خاص. في الأيام، وفي عشرات المقالات الصحفية، يتفرغ العميد لهذا الهجوم، قبل أن يتحول إلى البناء الإيجابي لتغيير مناهج التعليم مع توليه مناصب رسمية مختلفة.

أيضاً، كان طه حسين معادياً بشدة للخرافات، وبشكل خاص للمتصوفة وممارساتهم وفكرهم. في الفصول 14 إلى 16 في الجزء الأول من الأيام يعرض طه حسين لهذه الخرافات. في مقال غير شهير بعنوان «بين الجد والهزل» (أعيد طبعه في كتاب من بعيد)، يرد بقسوة شديدة وسخرية تتجاوز الحدود على منتقديه، بعد أزمة في الشعر الجاهلي، قائلاً إن التعاليم الحقيقة لديكارت هي تعاليم صوفية، ثم يصف بتفصيل ساحر رحلة سرية قام بها ديكارت مع الطيور وراء جبال الواق واق، معرضاً بطواسين الحلاج وكتابات الشيخ ابن عربي وفريد الدين العطار وغيرهم من أئمة المتصوفة.

موقف طه حسين ليس فريداً، بل، يشارك فيه الأستاذ الإمام محمد عبده والشيخ محمد رشيد رضا. لم يكن الاعتراض فقط على الممارسات الخرافية المسيئة، بل على الفكر أيضاً. وهذا موقف متسق مع نفسه. لا أعرف بالضبط متى أصبح التغني بالصوفية والانبهار بها، عند العلمانيين والعقلانيين في الأدب العربي والفكر العربي، كما نراه عند أدونيس وهاشم صالح على سبيل المثال، موقفاً مقبولاً. الصوفية عدو للفكر العقلاني، والدعوة لها والإعجاب بها من طرف العقلانيين يشكل تناقضاً فاقعاً. أقصد أن أولئك الذين يعادون الإسلام التقليدي بوجوهه المختلفة، لا يجوز أن يميلوا إلى الصوفية. لو كان المرء ميالاً إلى الماورائيات بطبعه أو مقتنعاً بها، عندها يستطيع أن يختار بين التصوف وبين الإسلام التقليدي السني أو غير السني. أما ان يرفض المفكر العقلاني الإسلام التقليدي بحجّة أن هذا الإسلام التقليدي خرافي وغير عقلاني، ثم يمتدح المتصوفة، فهذا تناقض فاقع غير مقبول. في الحقيقة، الجزء الأكبر من الإسلام السني التقليدي، المعتزلي والأشعري، أكثر عقلانية بكثير من المتصوفة، وكان أَولى بالعقلانيين أن يتمسكوا به، كما فعل عبده والأفغاني. يجب أن نشير هنا إلى أمرين: أولاً، الأستاذ الإمام محمد عبده والشيخ جمال الدين الأفغاني كانا منفتحين على تصور محدد للتصوف، مضبوط بالعقل. ثانياً، طه حسين في كتيّب الحياة الأدبية في جزيرة العرب (وعلى ما أذكر محمد عبده ورشيد رضا)، أشادوا بحملات الوهابية على عبادة الأولياء وغيرها من الممارسات الصوفية الخرافية. ربما كان هناك أسباب سياسية وراء هذه الإشادة من جهة والعداء للمتصوفة من جهة أخرى، من قبيل الحلف التاريخي الاستراتيجي بين العثمانيين والمتصوفة، وتسويغ المتصوفة رسمياً لكل ممارسات العثمانيين. بالنتيجة، صدام العقلانية العربية مع الوهابية أتى في مرحلة لاحقة، مع اختلاف الظروف.

على أية حال، يحتاج هذا الأمر إلى بحث مطوّل، ونكتفي هنا بالإشارة إلى موقف طه حسين ومحمد عبده المتماسك بخصوص الصوفية.

ثانياً: الحرية والعقل

سنعرض بشكل رئيس لما قاله العميد في مقال «بين العلم والدين»، الذي نُشر بُعيد النقاش الواسع الذي أثاره كتاب الإسلام وأصول الحكم للشيخ علي عبد الرازق وكتاب في الشعر الجاهلي. الفكرة الرئيسة في المقال معروفة، ولكن بعض التفاصيل التي يضيفها العميد شديدة الأهمية، وتوضح أبعاداً جديدة لفهمه لقضية الحرية الفكرية. يعرض العميد تفاصيل مماثلة في قادة الفكر، وفي محاضراته عن حرية الفكر التي جُمعت في كتاب مشترك مع غيره من المؤلفين تحت عنوان آراء حرة، وفي غيرها من كتاباته.

يرى العميد أن الدين، كدين مجرد، لا يسبب أية خصومة مع العلم. سبب الخصومة بين العلم والدين تدخل السياسة فيهما. هذه الفكرة، البسيطة والمطروقة، تتخذ أبعاداً تاريخية مثيرة مع العميد. يشرح العميد:

لا بد من أمرين لتكون الخصومة بين العلم والدين، أو بين الحرية والدين، عنيفة منكرة؛ أحدهما أن يُعنى السواد بهذه الخصومة، والثاني أن تستغل السياسة عناية هذا السواد.

يستعرض العميد تاريخ هذا الصراع سريعاً: يبدأ من محاكمة سقراط وينتهي في العصور الحديثة: تبدأ القصة مع شك سقراط، الذي كان محافظاً دينياً هو نفسه، إلا أنه دعا لمناقشة أسس السياسة وأسس الدين وأسس العلم والشك فيها، فحاكمته الصفوة الحاكمة، وقتلته. بعده، تعرض أفلاطون وأرسطو وغيرهما إلى المشكلة ذاتها: اصطدموا بالعامة وبالحكام. ننتقل بعد اليونان إلى الرومان: بحسب العميد، روما ربطت الدين بالسياسة بشكل أكبر بكثير من اليونان: أصبح القيصر معبوداً. اضطهد الرومان أبناء اليونان والمسيحيين واليهود. ما أن تمكنت المسيحية من الحكم في روما، حتى اضطهدت الفلسفة، التي لجأت إلى الساسانيين. أيضاً اضطهدت اليهودية المسيحيين عند ظهور يسوع بينهم، واضطهد المسيحيون اليهود والمسلمين؛ واضطهد المسلمون غيرهم بعد أن استحكموا، وهكذا…

يعلّق العميد هنا على أشكال الاضطهاد هذه، ليجد بينها عاملاً مشتركاً:

فالخصومة في حقيقة الأمر ليست بين العلم والدين، ولا بين الوثنية واليهودية والنصرانية والإسلام، ولا هي بين دين ودين، وإنما هي أعمّ من ذلك وأيسر، هي بين القديم والجديد، هي بين السكون والحركة، هي بين الجمود والتطور. وإلا فكيف تستطيع أن تفهم أن يلقى سقراط والمسيح ومحمد — عليهما السلام — اضطهادًا من نوعٍ واحد؟ وكيف تستطيع أن تفهم أن يتشابه موقف الوثنية والمسيحية واليهودية على اختلاف الأمكنة والأزمنة وأجيال الناس وطبائع جنسياتهم؟ كيف تستطيع أن تفهم تشابه هذه المواقف جميعًا، إذا لم تردَّها إلى أصل واحد، وهو الخصومة بين القديم والجديد، أو استغلال السياسة للخصومة بين القديم والجديد؟…

بعد كل ذلك، يضيف العميد اضطهاداً جديداً: «فإن الدين لم يعتدِ وحده على العلم، بل اعتدى العلم على الدين أيضًا حين آل إليه السلطان». ثم يدين طه حسين ممارسات الثورة الفرنسية تجاه الكاثوليك.

الخصومة الآن تكاد تنتهي، بحسب العميد، لأن العصر الحديث لا يسمح بمثل هذا التعصب، ولأن الدول الحديثة تقوم على منفعة جميع أبنائها، بغض النظر عن ديانتهم. في كلام العميد عن نهاية الخصومة نجد تفاؤلاً تاريخياً امتاز به التنوير الغربي والنهضويون العرب.

هكذا يعرض العميد تاريخ الخصومة، وأسبابها. لنحلل ما قاله العميد.

أمران يلفتان النظر: التأكيد على تعصّب اليونان والرومان، المشابه تماماً لتعصّب الديانات السماوية؛ والتأكيد على تعصّب العلم، المشابه تماماً لتعصّب الأديان، بشكليها الوثني والسماوي. أي أن الاضطهاد لا يقتصر على فكر معين، بل نجده في كل مكان تتدخل فيه السياسة وتقوم بتهييج العامة قاصدة على الفكر الجديد: قد يكون الفكر الجديد ديناً جديداً أو علماً أو فلسفة.

هنا إذن يفترق العميد عن العلمانية الراديكالية التي تطالب بالقضاء على الدين، التي نراها في العلمانية الفرنسية وفي الاتحاد السوفييتي وعند بعض الوضعيين والماركسيين والفوضويين والتنويريين. يلتزم طه حسين بمبادئ الليبرالية الأصيلة، التي تطالب بإتاحة الحرية للجميع، من دون تمييز على الإطلاق.

على أن عرض العميد فيه قصور، من جهات ثلاث. الأولى، تأكيده أن الدين، كدين مجرد، لا يعادي على الإطلاق الفكر الجديد، بل ويأمر بالتسامح. في الحقيقة، هناك الكثير من الآيات في الكتب المقدسة، السماوية والوثنية، لا تجعل رأي العميد مقبولاً. على الأقل، هذه النصوص بحاجة إلى تأويل جديد، قبل أن نقبل رأي العميد.

الجهة الثانية، العميد يكتفي بعرض تاريخ محدد يبدأ من اليونان إلى الحاضر العربي والغربي، ويدعوه تاريخ العلاقة بين العلم والدين، متجاهلاً الشرق بأكمله وإفريقيا وحضارات الشعوب الأصلية لأميركا. يتكرر هذا الأمر في كتابات العميد وكتابات النهضويين العرب عموماً.

أخيراً، نحن بحاجة إلى بعض الظروف المادية (هنا الماركسيون محقون تماماً)، وغير المادية، لفهم ما حدث. أقصد، الكلام عن تدخل السياسة وتهييج العامة، يبدو صحيحاً في حالات محددة؛ ولكن ليس دقيقاً تماماً وليس كافياً لفهم التاريخ. على سبيل المثال، محاكمة غاليليو لم يتدخل فيها العامة، وأتت في ظروف معقدة، منها الصراع الكاثوليكي- البروتستانتي. فرض العلمانية في تركيا على يد أتاتورك، ومحاربة الدين في الاتحاد السوفييتي كانت ضد رأي العامة. قمع الزرادشتيين في إيران، واضطهاد اليهود في ألمانيا النازية ثم ذبحهم في الهولوكست، والمجزرة الأرمنية، وفرض المسيحية في الأميركتين بالقوة على يد الغزاة البيض، وآلاف الحوادث التاريخية الأخرى، بحاجة إلى أبحاث منفصلة تفصيلية، لا يكفي فيها الكلام عن تدخل السياسة وعن تهييج العامة. أعتقدُ أن ما قاله العميد يصلح كمؤشر نظري عام، إصلاحي شديد الأهمية، فيه دعوة للحرية العقلية. ولكن، لا يمكن الاقتصار عليه أبداً في محاولة فهم التاريخ جدياً.

ثالثاً: الميتافيزيقيا وحدود العقل

هذا القسم هو الأهم في بحثنا، سنعرض فيه لرؤى طه حسين عن ماهية العلم وعن حدود العقل والعلم. ثلاث نقاط رئيسة سنتناولها هنا: الصراع الدائم بين الدين والعلم، رفض التوافق المتصل بين الدين والعلم، وحدود العقل: عجزنا عن تحويل العلوم الإنسانية إلى «علوم صلبة»، وعجزنا عن الإجابة في القضايا الماورائية.

أولاً، الصراع الدائم بين العلم والدين

يرى طه حسين أن الصراع دائمٌ بين العلم والدين، وأنه لن ينتهي. شرح العميد هذه الفكرة في مقال «بين العلم والدين». في المقال فكرتان مختلفتان، إحداهما تشغل معظم المقال، والثانية يتطرق لها العميد في المقدمة، وفي منتصف المقال، وتبقى غير مشروحة بشكل كاف وغامضة جداً. الفكرة الاولى تتمحور حول السياسة والخصومة وقد عرضناها أعلاه، والثانية حول الدين والعلم بشكل مجرد.

يقول العميد:

سنظن بعد أن نقرأ هذا كله أنَّا لا نرى الخصومة قوية بين العلم والدين نفسهما، وإنما نرى أن السياسة تستغلهما لمنفعتها، ولو تركتهما لتصافيا وائتلفا … كلا! نحن لا نرى هذا الرأي، وإنما نرى … أن الخصومة بين العلم والدين أساسية جوهرية لا سبيل إلى اتقائها ولا إلى التخلص منها.

يعطي العميد مجموعة صفات لكل من الدين والعلم، تجعلهما متناقضين: الدين يتصل بالشعور، والعلم بالعقل؛ الدين يتأثر بالخيال والعواطف، العلم يدرس الخيال والعواطف؛ كان الدين علماً وديناً في العصور القديمة، ثم أتى العلم واستحوذ على القسم العلمي: رفض الدين الاستسلام، ورفض العلم التخلي عما حققه؛ الدين يمثل الثبات والاستقرار، العلم يمثل التجديد؛ «(الدين) عظيم جليل، واسع المدى بعيد الأمد، لا حد له ولا انتهاء لموضوعه، و… الآخر (العلم) متواضع ضئيل محدود المطامع بطيء الخطى…».

ما يقوله العميد هنا شديد الأهمية، لأنه يختلف عن الأشكال الثلاثة الدارجة لعلاقة الدين والعلم: التوافق المتصل، التوافق المنفصل، والهزيمة التي سيعاني منها الدين. أولاً، يفترق عن الأستاذ الإمام محمد عبده الذي يقول بأن العلم والدين متوافقان تماماً، متصلان وجزآن من منظومة واحدة: كل الآيات القرآنية تتوافق مع العلم. (الفقرة القادمة سنناقش فيها انتقادات العميد للأستاذ الإمام). ثانياً، يفترق عمّن يريد رسم حدود العلم والدين، كي يطمئن قلبه. صديق طه حسين الوفي محمد حسين هيكل، وتوفيق الطويل وعثمان أمين (أُستاذا الفلسفة في مصر) نماذج لهذه المحاولة، التي تختلف عن محاولة محمد عبده في أنها لا تحاول أن تجد تأويلاً متوافقاً مع العلم، بل تقول بأن لكل منهما مجالاً منفصلاً، وليس متصلاً. أخيراً، لأن الصراع أبدي دائم، لن ينتصر أحد الطرفين. انتصار العلم بَشَّرَ به الوضعيون والماركسيون وغيرهم.

ولكن، في الحقيقة، ما يقوله العميد عن الخصومة غير واضح وغير دقيق وغير مقنع. يجمع العميد بين مجموعة متنوعة من الصفات، يلصقها بالعلم والدين، ليعلن الخصومة الأبدية. كل ثنائية بحاجة إلى وقفة مطولة، وإن دققنا النظر، سنرى أن معظم الثنائيات ستؤدي إلى نوع من التوافق المنفصل. على سبيل المثال، لو سلّمنا بأنَّ الدين مختص بالخيال والشعور والعاطفة، والعلم بالعقل، نستطيع الفصل بينهما بسهولة. كذلك، لو سلّمنا بأن الدين واسع المدى مختص بما لا يُحَد، والعلم بالتفاصيل، لفصلنا بينهما بسهولة. أيضاً بالنسبة للتطور التاريخي، قد نصل إلى نوع من التوافق المتصل: لو سلّم المتدينون بأن الآيات التي تختص بتفاصيل العلم، مثل بنية الكون والإنسان وغيرها، يجب تأويلها لتتفق مع العلم، لوصلنا إلى الفصل بين الأمرين.

أعتقدُ أن العميد متسرع جداً في طرح نظريته حول الصراع الدائم والأبدي، ولم يشرحها بشكل كاف.

ولكن، لماذا أراد العميد طرح مثل هذا الرأي المتسرع؟

ربما، وهنا ندخل في التكهنات، لسببين:

أولاً، طه حسين لا يريد أن يطمئن لمشاريع الفصل المسالمة، سواء المتصلة أو المنفصلة: الصراع دائم وحقيقي وأبدي. هو يريد، برأيي، أن يجعل المرء في سعي دائم للفهم، وفي محاولة مستمرة للكشف عما يمكن كشفه، ويرفض التسليم بالمصالحة الممكنة. يريد العميد أن يجعل الفضول العلمي دائم الحركة والتأثير. في الوقت نفسه، يعرف العميد أن العلم محدود، وأنه لا يستطيع الإجابة على الأسئلة الكبرى، مهما حاول. (في القسم الثالث أدناه عن حدود العقل سنناقش هذه الفكرة بالتفصيل). الجمع بين الفضول الدائم والعجز عن الإجابة يؤدي إلى الخصومة الأبدية. أميل إلى أن العميد كان صادقاً في رؤيته للخصومة الدائمة، وما تحمله من صراع داخل النفس البشرية. هذه النظرية في الصراع الدائم ستختفي في أعماله المتأخرة لتفسح المجال لكلام أهدأ وأكثر توازناً عن حدود العقل.

ثانياً، العميد طرح فكرة الخلاف الأبدي في عز أزمة محاكمته. كان باستطاعة طه حسين أن يتفادى جزءاً كبيراً من الأزمة لو سلّم بمحاولات الفصل، ولكنه، على ما يبدو لي، وافق على تغيير العبارات التي اعتُبرت مسيئة للإسلام، وهو أمر، في الحقيقة، غير مهم، كما شرحنا أعلاه. ولكن العلاقة بين العلم والدين هي الأمر المهم: مقال «بين العلم والدين»، بطرحه لفكرة تدخل السياسة كسبب للخصومة، ثم بإصراره على الصراع الدائم، يرفض التسليم بالهزيمة في المعركة، حتى مع موافقته على تغيير العبارات التي اعتُبرت مسيئة: أعاد طه حسين طبع الكتاب بعد سنة، حاذفاً منه ما أمرته النيابة بحذفه، ووسّع الكتاب ليضم فصولاً جديدة ممتازة عن معنى الأدب وعن النثر الجاهلي، وحافظ على بقية الكتاب كما هو بشكل كامل، ونشره تحت عنوان في الأدب الجاهلي.

بيان المحاكمة يتطرق للأمر بذكاء نادر. (أنا لا أتفق مع القول بأن المحاكمة كانت بريئة تماماً من السياسة وبأن ذلك العصر كان متحرراً والقضاء شامخاً وغير ذلك من ادعاءات. على أية حال، هذا موضوع آخر) البيان يناقش بالتفصيل العبارات المسيئة، ثم يختم مع نظرية الصراع الدائم، التي هي في الحقيقة لبُّ الأمر. يقول النائب العام إن طه حسين يعترف بعجزه عن الإجابة في كيفية الجمع بين العلم والدين اللذين يتصارعان دوماً، حتى داخل النفس البشرية. كما يقول طه حسين إن الصراع لن ينتهي إلا بأن يسلم طرف للطرف الآخر، وهو أمر لن يحدث. بعد ذلك، يرفض النائب العام النظرية، بل يقترح أن العقل أساس العلم والدين معاً و: «إذا ما وجدنا الدين والعلم يتنازعان، فسبب ذلك أنه ليس لدينا القدر الكافي من كل منهما…». يبدو لي أن ما يقوله النائب العام هنا استثنائي وعميق، ويعني أننا نستطيع القبول بتعدد الآراء حتى في القضايا الدينية والعلمية طالما أن قدراتنا محدودة. هذا، للأسف، لم يكن ما استند عليه في قراره النهائي: طلبت المحكمة تغيير العبارات، مستندة إلى أنه لا يجوز التشكيك بالدين على الإطلاق

ولنختم بملاحظة عن هذا الموضوع. لم يتطرق طه حسين إلى النقاشات التي جرت في التراث الإسلامي حول هذه النقطة، وهي نقاشات غنية جداً: من المعتزلة إلى الفارابي وابن سينا والأشاعرة وابن رشد وابن تيمية وابن عربي وغيرهم. يبدو لي أنه أراد أن يحصر نقاشه في منطقة ضيقة جداً، ومختصرة جداً: ظروف المحاكمة والنقاشات الواسعة التي كانت موجودة آنذاك، شدت العميد إلى النقاش الدائر في عصره، ولم يرغب، أو ربما لم يرَ فائدة كبيرة، في العودة إلى النقاشات القديمة. قد يكون من المفيد مقارنة آراء العميد مع آراء المؤلفين القدامى، والبحث عن أوجه الاختلاف والتشابه. لا تتسع هذه الورقة لمثل هذا العمل. في المساحة المتبقية في هذه الورقة، أقارن العميد مع أقرانه في الفلسفة الحديثة، العربية والغربية، وقد تطرَّقَ هو نفسه إلى أعمالهم.

ثانياً، رفض التوافق المتصل بين العلم والدين

اشتُهر الأستاذ الإمام محمد عبده بدعوته لقبول منجزات العلم الحديث، ولذلك أوّلَ القرآن بطريقة جديدة تجعله متوافقاً مع منجزات العلم الحديث (راجع مذاهب التفسير الإسلامي للمستشرق جولدتسهر). ربما يكون محمد عبده مسؤولاً مسؤولية مباشرة عن هذا الهوس بإعادة كل ما يقوله العلم إلى آيات القرآن. ولكن، كان الأستاذ الإمام يأمل بأن يؤدي ذلك إلى الانخراط بالعلم والعالم الحديث، وليس إلى الإصرار على أن كل ما سيقدمه الغرب موجود سلفاً عندنا، بنوع من الكسل والغرور النرجسي. أضف إلى ذلك أن الإيمان بأنَّ الكتب المقدسة تحوي كل شيء، بطريقة مختلفة قليلاً عن طريقة محمد عبده، إيمان قديم شائع، نجده في الحضارات الهندوسية وفي القابالا وعند الشيعة والمتصوفة. يختلف كل ذلك عن مشروع ابن رشد، الذي ينصحنا بأن نعترف بعجزنا عن فهم الآيات التي يبدو أنها تتناقض مع العقل.

كان طه حسين شديد الإعجاب بالأستاذ الإمام، بفكره وبشخصيته وبشجاعته. يعتبر البعض أن طه حسين واحد من تلامذة مدرسة محمد عبده، بالمعنى الواسع للمدرسة. ولكن، في قضية العلم والدين، انتقد طه حسين الأستاذ الإمام صراحة وبشكل مباشر

… بل ليثبت (الشيخ محمد بخيت، الذي كان طه حسن يجلّه ويحترمه) شيئًا آخر غير هذا، وهو أن القرآن الكريم لا يناقض بلفظه ولا بمعناه أصلًا من أصول العلم الحديث، بل هو فوق هذا يشتمل على أصول العلم الحديث… ومن قبل ذلك قرأتُ أشياء كثيرة للأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده — رحمه لله — حاول فيها مثل ما حاول الأستاذ الشيخ محمد بخيت، والناس في مصر وفي الشرق يعجبون بمثل هذه المحاولة؛ لأنها تظهرهم في منزلة من الحضارة ليست أقل ولا أدنى من منزلة الأوروبيين الذين اخترعوا العلم الحديث، وإن كنت أنا لا أحب هذه المحاولة ولا أتكلفها، وربما كرهتها ونفرت منها؛ لأنها تفسد النصوص، وتحمل على الغلو في التأويل…

ثم يشرح طه حسين أن المفسرين الأوائل قالوا بأن القرآن يثبت أن الأرض لا تدور، وهو ما كان سائداً في العلم أيامهم، واليوم يرى العلم أن الأرض تدور، لذا يحاول البعض أن يؤول القرآن ليتفق مع العلم. هكذا يبدو أن القرآن يقول لنا إن الارض تدور ولا تدور! العلم، بحسب العميد، لا يحمل اليقين، بل التردد. ربما كان نيوتن مصيباً، وبما كان مخطئاً؛ وكذا الأمر مع آينتشين وغيرهما. يتابع طه حسين:

ولكن هناك شيئًا لا أحُب أن يحتمل أوزار هذا الإمكان وهذا التناقض وهذا التردد، وهو القرآن وغير القرآن من الكتب الدينية، إنَّا لنحسن الإحسان كله إذا رفعنا الدين ونصوصه عن اضطراب العلم وتناقضه…

إذن، يرى طه حسين في العلم مشروعاً متردداً متغيراً باستمرار. يشرح ذلك في مقال «بين الجد والهزل»:

فنحن نعلم أن الحركة العلمية لن تنتهي من فرع من فروع العلوم إلا يوم يفنى العقل الإنساني ويحال بينه وبين البحث والتفكير، ولا أعرف علمًا من العلوم انتهى عند غايته، وكملت مباحثه، وقيلت فيه الكلمة الأخيرة، وإنما أعرف أن كل علم قابل لأن يتغير ويتجدد ويحذف…

لا يريد طه حسين أن يربط العلم بالنصوص المقدسة، لأن العلم متغير باستمرار. لاحظ معي أن وجهة النظر هذه لم تكن سائدة عندما كتب طه حسين ما كتبه؛ بل على العكس، كان الرأي السائد هو الرأي التجريبي المتطرف الذي يرى أن العلم يتقدّم باستمرار من خلال التراكم الكمي. الثورة على التجريبية، التي بدأها كارل بوبر وحققت نجاحاً ساحقاً مع خلفائه في الستينيات، الذين انتقدوا بوبر نفسه بقسوة، أثبتت أن العلم متغير متردد، ولا يُبنى على التراكم البسيط لنظريات يجري التأكد منها. بدون مبالغة، يبدو طه حسين سابقاً لعصره هنا.

دعنا من المبالغات الآن. لو كان العلم يتقدم بطريقة مباشرة بسيطة، كما صوره أعداء الدين والميتافيزيقيا في القرن 19، لكان من الممكن الكلام عن تطور بسيط يتخلى عن الدين مباشرة لمصلحة العلم: هذه الصورة المشرقة هي التي آمن بها معظم فلاسفة القرن التاسع عشر، من ماركسيين وفوضويين وتجريبيين وتنويريين وداروينيين ووضعيين. الصورة الأخرى، عن علم متردد بطيء متغير، تفسح المجال أمام عودة الميتافيزيقيا بالتأكيد، وأمام دور ما للدين، ربما. كلا الصورتين تسلّم بالعقلانية وتحارب الخرافات وتتمسك بالعلم وترفض النسبوية. الفارق بينهما في طبيعة العلم وصلته بالماورائيات.

اليوم، الصورة التي نادى بها طه حسين هي السائدة، وتبدو لي أنها الصورة الصحيحة.

تترافق هذه الصورة، أحياناً، مع الإيمان بمحدودية قدراتنا، كما تترافق الصورة الأخرى مع إيمان بقدراتنا غير المحدودة. هذا سيكون موضوعنا الآن.

ثالثاً، حدود العقل

يعتقد طه حسين أن قدراتنا العقلية محدودة، وأن هناك الكثير من الأمور التي لا يمكننا الإجابة عنها. يتذكر المرء مباشرة ديفيد هيوم وفولتير وإيمانويل كنط. بالضبط كهؤلاء، يؤمن طه حسين بدور العقل وبقدرته على الإجابة على الكثير من المسائل: ليس شكاكاً وليس عرفانياً وليس نسبوياً. ولكن، مع الإيمان بقدرات العقل، يؤمن بحدود هذه القدرات.

قلنا إن طه حسين يدعو لاستخدام المنهج النقدي العقلاني في الدراسات العلمية والأدبية، وبأنه اشتُهر بهذه الدعوة، حتى أصبح اسمه مرتبطاً بها. من جهة أخرى، إيمانه بالقدرات المحدودة للعقل، لم يثر نقاشات، لا من طرف العلمانيين ولا من طرف الإسلاميين. سنعرض لهذه الدعوة الآن، التي تتلخص في أمرين. الأول تفصيلي عن الأدب والعلم، والثاني أعم عن الميتافيزيقيا ككل.

أولاً، الأدب والعلم. في الكتاب الأول من في الأدب الجاهلي يناقش طه حسين محاولة بعض النقاد فهم الأدب علمياً: وهؤلاء النقاد «يتفقون في أنهم يريدون أن يجعلوا تاريخ الأدب علمًا كغيره من العلوم الطبيعية، ويختلفون في الطريقة التي يسلكونها إلى هذا الغرض». يستعرض العميد ثلاث محاولات فرنسية شهيرة من القرن 19، ثم يعلّق:

وأصل هذه المحاولات كلها ما كان من ظهور هذه النهضة العلمية القوية التي أتت على كل شيء في القرن الماضي، والتي خلبت العقول الأوروبية لجدتها وبهجتها، ولما آتت من الثمر الجدي الملموس بهذه الاختراعات الكثيرة التي غيرت حياة الإنسان… فأما الفلسفة فقد أسرع بها أوجست كونت إلى هذه الصبغة العلمية الوضعية المعروفة. وأما التاريخ فقد أسرع به أصحابه، إلى نحو من الفلسفة أول الأمر، ثم إلى نحو من العلم آخر الأمر، وهم لا يزالون يجدِّون إلى الآن وإلى غد في إثبات أن تاريخهم علم كغيره من العلوم. وأما الأدب فقد أسرع به هؤلاء الثلاثة الذين قدمنا الإشارة إليهم إلى هذه الصبغة العلمية التي حاولوا أن يصبغوه بها، ولكن أَوفقوا فيما حاولوا؟ كلا! لم يُوفقوا ولا يمكن أن يُوفقوا…

كان طه حسين متشككاً جداً في محاولة تعميم العلم على كل فروع الدراسة، وهو يرفض دراسة الأدب بتلك الطريقة. سنترك التفاصيل هنا، بالرغم من أهميتها لمن يريد دراسة الأدب. ولكن ما يعنينا هو أن العميد يطبّق طريقة مختلطة على دراسة الأدب: طريقة علمية وفنية، كما يصفها: يدرس السياسة والبيئة والفرد، معاً، ولكنه لا يعتقد بإمكانية الوصول إلى قوانين صارمة لفهم الأدب من خلال هذه الدراسات. في الكثير من الحالات، يطلب طه حسين من القارئ أن يقرأ القصيدة، ثم يستحلفه بالله أن يوافق معه! ويقول، بصراحة كاملة، “أنا لا أتذوق هذا الشيء، وربما غيري يتذوقه!” هكذا، تنتهي محاولات النقد الأدبي بترك الباب مفتوحاً أمام القارئ كي يقيّم بنفسه. يفكر المرء بما قاله هيوم حول الذوق الفردي هنا.

مرة أخرى، يبدو طه حسين سابقاً عصره. في ذلك العصر آمن أساطين علم الاجتماع وعلم النفس والوضعيون والماركسيون وغيرهم بأن دراسة الإنسان علمياً ستتقدم وستحقق نجاحات هائلة. رفضُ تعميم التجربة العلمية على العلوم الإنسانية له أسباب متعددة، بعضها نراه عند تشومسكي الذي يرى أن هذه العلوم لم تحقق أية إنجازات حقيقية ولن تحققها في بعض المجالات، وبعضه عند توماس كون الذي يرى أنها فشلت في الاتفاق على باراديغم موحد، أي أنها لا تقف على أرضية صلبة تسمح بمتابعة الأسئلة. طه حسين رفض الادعاء بقدرة العلم على فهم كل جوانب الإنسان، في فترة كان هذا الادعاء سائداً فيها بقوة.

الدراسة التي خصص طه حسين حياته لها، أي النقد الأدبي، ليست دراسة علمية صرفة، بالرغم من أنها تخضع للعقل. ولكنها أيضاً تخضع للذوق. لسبب ما، غابَ عن نقاد طه حسين تشكّكه بالعلم، هذا التشكّك الذي يميز طه حسين عن غيره من العقلانيين. أنا أتفق تماماً مع العميد في هذه النقطة، في ضرورة النظر بعين ناقدة إلى الأدب، بدون المطالبة بقوانين صارمة علمية.

ثانياً. العجز أمام الميتافيزيقيا. هناك أسئلة يعجز العقل عن الإجابة عنها. كنا قد رأينا شيئاً من هذا في نقاشنا عن الخصومة الدائمة. ولكن لم يشرح العميد رأيه هناك بوضوح كاف. لاحقاً، في واحد من أجمل كتبه، مع أبي العلاء في سجنه (نُشر سنة 1939)، يعبّر العميد عن رأيه بصراحة نادرة، منتقداً المعرّي.

ليعذرني القارئ على الاقتباس الطويل، ولكن المقطع التالي يكاد يكون فريداً في كل ما كتبه طه حسين، سواء في علاقته مع المعري، أو في التعبير عن نفسه:

… وأظن أن العلة الحقيقية التي شقي بها أبو العلاء خمسين عامًا إنما هي الكبرياء، الكبرياء التي دفعته إلى محاولة ما لا يطيق، وإلى الطمع فيما لا مطمع فيه، وإلى الطموح إلى ما لا مطمح إليه. أسرف أبو العلاء في الإيمان بعقله، وأسرف أبو العلاء في الثقة بهذا العقل، ورَفَضَ كل شيء سواه. فالعقل مَهْمَا يكن جوهره، ومَهْمَا تكن طبيعته إنسانيٌّ أي محدود، محدود الطاقة محدود المعرفة كغيره من مَلَكَات الإنسان، فالغريب أن يُتَّخَذ العقل المحدود سبيلًا إلى ما لا حدّ له، وأن تُتَّخَذَ هذه الآلة القاصرة المتواضعة سبيلًا إلى بلوغ ما لا تستطيع بلوغه. والغريب … أن يشعر أنه لا يستطيع (المعري) أن يبلغ بعقله كُنْه هذه الحكمة العُليا التي امتاز بها الخالق الحكيم، ولكنَّه مع ذلك ينفق حياته مجاهدًا في استكشاف هذه الحكمة، والوصول إلى أسرارها؟… ما مصدر هذا التناقض الذي جرَّ على أبي العلاء وعلى أمثاله ما صُبَّ عليهم في حياتهم من شقاء؟

مصدره فيما أعتقد هذا الغرور الذي يخيِّل إلينا أن العقل ليس شيئًا إنسانيًّا، وإنما هو جوهر ممتاز قد أهُبط إلى هذا الجسم فأقام فيه ضيفًا، فهو إذن ممتاز في جوهره من الجسم، قادر على ما لا يقدر الجسم عليه، فإذا عجز الجسم عن أن يرقى إلى النجم بلا سلَّم فلن يَعْجز العقل عن أن يرقى إلى السماء بلا سُلَّم. أليست الفلسفة قد زعمت لنا، ولم تُنكر عليها الديانات ما زعمت، أن العقل قبسٌ هبط من الملأ الأعلى وهو عائد إليه؟ وما دام العقل قد هبط من الملأ الأعلى فما يمنعه أن يتصل به أثناء هذه الحياة؟ وقد زعم بعض الفلاسفة، وزعم بعض المتصوفة أن العقل يتصل بالملأ الأعلى أثناء الحياة بين حين وحين، وزعموا أنهم قد جربوا ذلك، وشهدوا ما لم يشهده غيرهم من الناس، فما بال أبي العلاء لا يحاول أن يتصل بهذا الملأ الأعلى ليعرف كنهه، ويبلو أسراره، وما باله لا ييأس أشدَّ اليأس، ولا يسخط أعظم السخط إذا لم يبلغ من ذلك ما أراد، وما باله إذن لا يُكَذِّب أولئك الفلاسفة وهؤلاء المتصوفة، ولا يسخر منهم؟ ومما يزعمون لأنفسهم من التفوق والامتياز؟ الكبرياءُ إذن هي مصدر المحنة العلائية، وهذه الكبرياء جاءته من تصوره للعقل، وغلوه في الإكبار من أمره. ولو قد تواضع أبو العلاء في حياته العقلية الفلسفية كما تواضع في سيرته العملية، ولو قد عَرَفَ أبو العلاء لعقله حدَّه، ووَقَفَ به عند طاقته كما عَرَف لجسمه حدَّه، وكما وَقَفَ بجسمه عند طاقته؛ لجُنِّبَ من هذه المحنة شرٍّا كثيرًا، ولاستراح من عذاب أليم، لا نتصوره لأننا لا نعاني ما عاناه أبو العلاء من جهد، ولا نسمو إلى ما سما إليه أبو العلاء من غاية. لو فعل لاستراح وأراح. هذا حق، ولكن نحن ما خطبنا؟ أكنا نظفر باللزوميَّات، وبما نجد في قراءتها من هذا المتاع العقلي المؤلم المر الذي نحبه ونستعذبه برغم ما فيه من ألم ومرارة؟…

يرفض طه حسين الادعاء بقدرة العقل على الإجابة على الأسئلة الما ورائية، ويلتزم بما يمكن تسميته في الفلسفة المعاصرة «المذهب الطبيعي». العقل، كالجسد، معطى طبيعي. يرفض طه حسين الأفلاطونية والأفلاطونية المحدثة، وبالتالي كل التراث الفلسفي العربي المرتبط بها في هذه النقطة، الذي يرى في الروح/العقل معطى ما ورائي. ويرفض الرؤى الدينية، غير الأفلاطونية، التي تعطي للعقل مكانة خاصة تسمح له بالاتصال بالماورائيات. ديكارت، بالمناسبة، كان له رؤية مماثلة، يرفضها طه حسين.

بعد كل ذلك، يصر طه حسين على أن العقل محدود: «آلة محدودة»، لها حدود تقف عندها ولا تتجاوزها. مباشرةً، يفكر المرء بكنط و«نقد العقل المحض». في حين رسم كنط الحدود بناء على نظرية في المعرفة، رسمها طه حسين بناء على موقف طبيعي علمي: العقل معطى في هذا العالم، ولا يمكن أن يجيب على كل الأسئلة. بالمناسبة، هذا بالضبط موقف تشومسكي المستند إلى هيوم وإلى تأويل معقول للداروينية. في المقابل، هيغل يؤمن بالعقل كمعطى خارق، يكشف كل الحُجُب. كذلك يفعل أوغست كونت. فرنسيس بيكون وديكارت افتتحا العصور الحديثة بإيمان من هذا النوع بقدرات الإنسان الخارقة. دعونا نضع طه حسين، إذن، في زمرة العقلانيين الذين يؤمنون بحدود العقل، وليس مع أولئك المؤمنين بالعقول الخارقة.

أعتقد أن ما يقوله العميد حول حدود العقل يطوّر فكرة الصراع الأبدي التي طرحها مبكراً، ولم يعد لها لاحقاً (على ما أعرف). ولكن بدلاً من الصراع بين العلم المحدود المختص بالتفاصيل والدين الجليل الذي يختص بما هو واسع وسَامٍ، نجد هنا قناعة بالعجز عن الإجابة على ما يقع خارج مداركنا. كأننا هنا نصل إلى نوع من التوافق بينهما.

هل هذا رأي العميد إذن: توافق مبني على اختصاص كل منهما؟ لا أعتقد ذلك. هذا رأيي، وهو مستمد من طه حسين، ولكن العميد لم يقل ما سأقوله الآن مباشرة وبصراحة، لذا، لستُ واثقاً تماماً إن كان تأويلي يتطابق مع ما يراه طه حسين. تأويلي هو التالي: رأينا أن محمد عبده يعتقد بتوافق كامل متصل؛ ورأينا أن غيره يعتقد بتوافق منفصل: لكل من العلم والدين مجال لا يتجاوزه. أي أنهم يسلمون بالدين ومجاله الخاص، والعلم ومجاله الخاص المختلف. وجهة نظر طه حسين مختلفة: العلم له مجاله، المحدود بهذا العالم. ما يقع خارج هذا العالم، الميتافيزيقيا والماورائيات، نجهلها: نقطة، انتهى. لا يوجد تسليم بمجال خاص للدين، لأننا لا نعرف شيئاً هناك: لا نعرف ماذا يوجد خلف العالم. نحن عاجزون وضعفاء ومحدودون بحدود العقل الطبيعي. ولكننا سنعود إلى هذا الأمر أدناه مع نقاشنا للدين.

ملاحظة. في تجديد ذكرى أبي العلاء (نُشر سنة 1915)، لم ينتقد طه حسين المعري في هذه النقطة، ولكنه حلَّلَ بالتفصيل رؤية المعري لدور العقل. هناك شيء من التناقض بين النص المبكر والنص المتأخر. نقرأ في تجديد ذكرى أبي العلاء: «أبو العلاء، وإنْ رأى أنْ يتخذ العقل إمامه في البحث عن الأشياء، لم يستطع أنْ ينتحل له العصمة، ولا أنْ يزعم قدرته على الإيصال إلى اليقين المطلق، بل حفظ للشك حقه في الدخول على ما أثبته العقل وعلل ذلك بأطراف ما يعلله به المحدثون من الدارسين لعلم النفس، وهو أنَّ العقل ليس في نفسه جوهرًا مستقلًّا عن هذه الحياة المادية استقلالًا تامًّا، بل هو بها متأثر ولها خاضعٌ». إذن، المعري يعتقد أن العقل «آلة محدودة» في النص المبكر وبأنه معطى طبيعي؛ ولكن في مع أبي العلاء في سجنه، يصوّر طه حسين المعري كأنه لا يؤمن بأن العقل «آلة محدودة» ويرى أنه معطى فوق-إنساني وليس طبيعياً. في كلا العملين، يسعى المعري للوصول لكل الأجوبة؛ ولكن طه حسين ينتقد هذه المحاولة فقط في النص المتأخر. في مرآة الإسلام يكرر الموقف الذي نراه في مع أبي العلاء في سجنه. ليس لدي تعليق على تناقض طه حسين بخصوص المعري والعقل، وليس لدي جواب حول ما الذي يراه المعري فعلياً.

استطراد: فولتير والمعري وألكسندر كواريه

ثلاث شخصيات قد تكون لعبت دوراً في التأثير على العميد في مفهومه للعلم ولحدود العقل. المعري وفولتير، بالطبع. المعري دوره واضح، والعميد كتب فيه ثلاثة كتب، وأشار إليه آلاف المرات في أعماله. فولتير أيضاً كان له أثر جلي في أعمال العميد. كلا الرجلين، المعري وفولتير، يؤمن بالعقل، وبأن العقل محدود. كلاهما يؤمن بالله، ويرفض الأديان. كلاهما دافع عن الحرية. الشيخ متشائم والفرنسي متفائل. العميد متفائل على الدوام.

الشخصية الثالثة التي يجب الإشارة إليها هي آلكسندر كواريه، أحد أشهر مؤرخي العلم في القرن العشرين. علاقة العميد ممتازة مع الفيلسوف الفرنسي، اليهودي الروسي الأصل: هرب من النازيين قبيل احتلال باريس، وكانت القاهرة محطة مؤقتة في طريقه إلى أميركا: كان لطه حسين فضل تأمين مخرج لائق للرجل من باريس وإعطائه وظيفة محترمة في جامعة محترمة. كان الرجل عقلانياً بامتياز، وعدواً لا يلين للوضعيين وللماركسيين في فلسفة العلم، لأنه كان مؤمناً بشدة بدور الميتافيزيقيا في العلم: بحسب زوجة العميد، اعتاد الرجلان على الاجتماع ساعات طويلة للدردشة في الفلسفة والتاريخ، حتى بعد مغادرة الروسي للقاهرة.

ليس المقصود بالتأثير أن نعرف بالضبط كيف وصل طه حسين إلى عقلانيته المنفتحة، بل فقط الإشارة إلى بعض الشخصيات التي يحترمها العميد، وتشاركه في جزء كبير من رؤيته العقلانية، لندعم ما قلناه حول عقلانيته المعتدلة، التي لم تكن فريدة كلياً.

الدين

ماذا عن الدين؟ لنفصل بين أمرين: الإيمان بالله، والإيمان بالأديان السماوية. في الموضوع الأول، كل الدلائل تشير إلى أن طه حسين يؤمن بالله بعمق، ويعتقد بأننا لا نعرف الكثير عنه (لاهوت سلبي؟)، فيما يشبه إيمان أبطاله: ديكارت وفولتير والمعري. لاحظ أن طه حسين لم يناقش، على الإطلاق، الحجج الميتافيزيقية لوجود الله. لا نعثر على شيء في هذا الخصوص في كتاباته.

بخصوص الأديان السماوية، الأمور أعقد قليلاً، ولا نستطيع استخلاص جواب بسيط من كتاباته: هل كان طه حسين معادياً للأديان السماوية، على طريقة فولتير؟ هل كان مؤمناً بها؟ هل كان لا-أدرياً بخصوصها؟ هل تأرجح موقفه، كالمعري؟ لا يوجد إجابة واضحة بسيطة. أولاً، الجمل التي أثارت الناس في كتاب في الشعر الجاهلي، توحي بأنه غير مطمئن للدين الإسلامي: ولكن، لا يوجد فيها ما يجعلنا نقطع بأنه رفض الدين. في المقابل، في على هامش السيرة والشيخان، التي تتناول الإسلام بطريقة قصصية، يبدو مطمئناً إلى الدين والوحي. أيضاً، في الفتنة الكبرى ومرآة الإسلام محاولةٌ جادةٌ وصريحة ومباشرة لعقلنة الدين ودمقرطته: رفض الأساطير كلها، من قبيل تدخلات الجن والملائكة على الأرض وغيرها: ولكن، مع التسليم الكامل بالإسلام. لا نستطيع الحسم، إذن، في قضية رؤيته للأديان السماوية. قد يكون العميد تراجع عن نقده للإسلام بعد زوبعة المحاكمة؛ وقد يكون فعلاً صادقاً منذ البداية في تسليمه بالدين السماوي: كما صرّح بخصوص الصراع الدائم بين الدين والعلم: المرء قد يكون مؤمناً حقاً في جانب من شخصيته، ومشككاً في جانب آخر: النفس البشرية تحوي كلا النقيضين. هذا، بالطبع، ليس بالغريب في تاريخ الفكر.

في كلا الأمرين، أوّلتُ أفكار العميد مستنداً إلى ما نشره من كتابات. يبقى لدينا مسألة أخيرة بحاجة إلى نقاش. قلنا أعلاه إن التأويل المنطقي لعجز العقل هو أننا لا نعرف إن كان هناك توافق بين العلم والدين أم لا. وقلنا، فيما يخص الدين، إن طه حسين يؤمن بالله، وعلى الأغلب، بالأديان. هل هناك تناقض هنا؟

كلا، لا يوجد تناقض، بالمعنى المنطقي. قد يسلّم المرء العقلاني بالإيمان، بتردد، مع اعترافه بجهله في الأمور الميتافيزيقية. (وقد يتخذ مواقف أخرى متعددة، كلها متوافقة مع عجز العقل، شرحنا بعضها أدناه في القسم الثالث من هذه الورقة). ولكن، الخطوات التي قد يتخذها طه حسين من عجز العقل إلى الإيمان بالله وبالأديان السماوية، غير مشروحة في كتاباته. وهنا يجب أن نتوقف عن التكهن بمواقفه: ما كتبه لا يشكل فلسفة متكاملة، وقد عرضنا لها بتفاصيلها وبما يسمح لنا ما رشح لنا من كتاباته. هناك قفزة فكرية من العجز إلى الإيمان بحاجة إلى تبرير (تبرير ليس سهلاً، ولكنه ممكن منطقياً، وقد قام به كثيرون)، وهذا التبرير لا وجود له في كتابات العميد. بسبب غياب هذا التبرير، قد نكون مخطئين في تأويلنا، قد يكون العميد لم يقم بهذه القفزة، واكتفى بموقف لا-أدري مشكك كلياً بالأديان. وهو أمر أَستبعدُه، بناء على ما يتوفر بين أيدينا من كتاباته: كما شرحنا أعلاه، قال العميد بفكرتين مختلفتين: أولاً، صراع دائم بين الدين العلم، وبأن المرء قد يكون مشككاً ومؤمناً في الوقت نفسه؛ ثانياً، عبّرَ عن إيمانه بالدين، بعد أن أَوَّله عقلياً بشكل كلي: في كلا الحالين، كان معترفاً بعجز العقل في الميتافيزيقيا. يبدو لي أن هذه المواقف تؤكد أنه قام بالقفزة الفكرية. على أية حال، هنا تنتهي كل محاولات تأويل أعماله، لأنه لم يكتب شيئاً عن هذه القفزة.

الكلمة الأخيرة

في الفصل السادس من الكتاب الثاني في مرآة الإسلام (نُشر سنة 1959)، يلخّص طه حسين مواقفه كلها تقريباً حول العقلانية وحدودها ونتائجها. يستحق هذا الفصل، المكتوب بلهجة دينية محافظة، ولكنه يحوي عقلانية العميد الصارمة، التوقّف عنده.

ينتقد طه حسين فيه تأويل آيات القرآن كي تتوافق قسراً مع العلم (محمد عبده)؛ ينتقد محاولة الإجابة على كل الأسئلة الماورائية باستخدام العقل (المعري) وينتقد المعتزلة للسبب نفسه، مشدداً على أنهم لم يسلّموا بالغفران، ويشيد بأبي نواس الذي رفض صلفهم؛ ينتقد المأمون الذي حبس الإمام ابن حنبل تحت ضغط المعتزلة؛ ينتقد الباطنية والمتصوفة بسبب تأويلاتهم الغريبة غير المقنعة، والتي تقسم الناس إلى نخبة وعامة (راجع مقالي فضيلة الوضوح: جزء من أسباب تشدد العميد مع المتصوفة والباطنية يرجع إلى موقفهم النخبوي اللا-ديمقراطي)؛ ينتقد تدخل السياسة في الدين والعلم؛ يمتدح بدايات ثورات الزنج والقرامطة التي نادت بالمساواة، وينتقد ما وصلوا إليه في حروبهم من تخريب متعمّد. كل هذه الآراء متناثرة في كتابات العميد، ويجمعها هنا في هذا الفصل الصغير.

أودّ أن أعلق، قبل أن ننهي هذا القسم، على نقد تشدد المعتزلة في اعتمادهم على العقل. يقول طه حسين: «وتجاوزت المعتزلة … ما ألف الصالحون من القصد فأغرقوا في تحكيم العقل فيما لا يستطيع العقل أن يحكم فيه… وقد غرّهم إيمانهم بالعقل فدفعهم إلى شطط بعيد، ولم يخطُر لهم أن العقل الإنساني مَلَكَةٌ من ملكات الإنسان، وأن هذه المَلَكَة كغيرها من ملكات الإنسان محدودة القوة، تستطيع أن تعرف أشياء وتقصر عن معرفة أشياء لم تُهَيَّأْ لمعرفتها…».

وهذا هو الموقف ذاته الذي انتقد من أجله المعري، كما قلنا أعلاه. ثم يكرر ذلك في مواضع مختلفة من هذا الفصل، متناولاً مواضيع مختلفة.

يقترب طه حسين هنا بوضوح من الموقف السني التقليدي؛ بل إن المقطع التالي للعميد يصلح أن يكون مأخوذاً من فقيه حنبلي:

«وتستطيع أن تتصور هذا في وضوح حين تُوَازِنُ بين أصحاب النبي، الذين كانوا يسمعون القرآن وحديث النبي فتصدق عقولهم وتؤمن قلوبهم، ولا يخطر لهم أن يجادلوا فيما سمعوا؛ لأن القرآن واضح كل الوضوح، ولأن الحديث الصحيح الذي يثبُت عن النبي واضح كل الوضوح أيضًا، ولأن مِنْ سَفَهِ النفس وسخف الرأي أن يقول الله أو يقول رسوله فيختصم الناس فيما قال الله ورسوله».

في الحقيقة، موقف الإمام الأشعري في الحثّ على علم الكلام أكثر تقدمية من موقف طه حسين هذا.

ولكن، في العمق، يبدو لي أنه يتبنّى موقفاً، من حيث المبدأ، لا-أدري في الإجابة على أسئلة ما ورائية، وليس التسليم السني التقليدي، سواء كان أشعرياً أم حنبلياً. لاحظ أنه عادة يشير إلى أبي نواس، وليس إلى أئمة السنة، في معرض نقده للمعتزلة. قد يكون العميد متأثراً بفكر التنوير في هذه النقطة: واحدة من النقاط المشتركة بين ديكارت وفولتير (كلا الرجلين مؤمن بالله، ولكنهما يكرهان بشدة اللاهوت) وغيرهم، هي أن النقاشات اللاهوتية فارغة، كلياً: لا يوجد أية نتيجة عملية خلف كل هذه النقاشات، كما لا يوجد أية أسس نظرية تستند عليها: كلام فارغ في الهواء وتعصب لمجموعة غريبة من الأفكار، سواء أتت من المعتزلة أم من الأشاعرة أم من الفلاسفة. مهما يكن الأمر، طه حسين يرى في الكثير من المجادلات الفكرية اللاهوتية كلاماً فارغاً لأن عقلنا محدود لا يستطيع معرفة هذه الأمور الماورائية.

في النهاية، بعد ما قلناه عن عجز العقل أمام المتيافيزيقيا، وعن نقده للمعتزلة والمعري وغيرهم لأنه يعتقد أننا لا نعرف شيئاً عن الماورائيات، وعن إيمان طه حسين بالله والأديان، ولكن مع غياب تبريره للقفزة من العجز إلى الإيمان، نستنتج ما يلي (مع بعض التردد، بسبب غياب أدلة قاطعة): موقف طه حسين قد يكون قريباً جداً من موقف التوافق المنفصل بين العلم والدين: على أن نتذكر أنه في هذا الموقف، أولاً وقبل كل شيء، يعترف بعجزنا في الميتافيزيقيا، ولا يسلم بها وبالدين ببساطة؛ وثانياً، يطالب بإعمال العقل في كل الأمور الدنيوية، بدون التمسك بالنصوص الدينية (في اللقاء التلفزيوني في شيخوخته، أكد تمسكه بما يسميه المذهب الديكارتي العقلاني النقدي). لا مشكلة، برأيي، في أن ننسب إليه موقفاً يقول بالتوافق، على أن نذكر ما يميز هذا الموقف، الذي، بصيغته هذه، يختلف عن الموقف الذي يقول بالعداء الدائم بين العلم والدين، الذي رأيناه أعلاه، ولم يعد له العميد مع تقدمه في السن، بل طوّره وعدّله وجعله أعمق وأكثر تماسكاً.

القسم الثالث: العقلانية المعتدلة ضد الثنائية الفاسدة

لا أريد مما سبق أن نصل إلى رؤية توفيقية بين الدين والعلم، أو أن أصوّر طه حسين على أنه يسعى إلى مثل هذه الرؤية. الهدف الرئيس مختلف تماماً: أريد أن أقول إن ثنائية ملحد / مؤمن فاسدة غير منطقية، وأن الرؤية العقلانية النقدية للميتافيزيقيا والعلم مركبة ومتعددة بما يتجاوز هذه الثنائية، وأن العميد نموذج لأولئك المفكرين الذين لا يمكن تصنيفهم ضمن هذه الثنائية.

في كتاب ممتاز حرره أستاذنا محمد كامل الخطيب، بعنوان حرية الاعتقاد الديني: مساجلات الإيمان والإلحاد منذ عصر النهضة إلى اليوم، يعرض فيه لصراعات فكرية تتمحور حول هذه الثنائية، ويضم مجموعة كبيرة من المقالات كتبها مفكرون علمانيون وإسلاميون منذ القرن التاسع عشر إلى اليوم عن الدين والإلحاد وحرية الرأي. عنوان الكتاب نفسه، ومقدمة الخطيب، ومعظم المقالات، تتمسك بالثنائية بطريقة متوترة جداً، أو تميل إلى نوع من التوافق المتصل او المنفصل. لا يوجد فيها لا-أدرية عميقة ولا يوجد فيها نقاش واضح المعالم حول حدود العقل. أيضاً، انظر في كتاب هرطقات بجزئيه لجورج طرابيشي، أو نقد الفكر الديني وذهنية التحريم لصادق جلال العظم. لست مختصاً بالفكر العربي، ولكن من القليل الذي قرأته، يبدو لي أن الثنائية تشغل الحيز الأكبر: في كتابات مراد وهبة، هاشم صالح، محمد أركون، وغيرهم. أيضاً، فيما كتبه عبد الوهاب المسيري ومحمد عمارة وطه عبد الرحمن وسيد قطب، وآخرون. لا أعرف مفكرين عرب يأخذون بالرؤية المركبة للعقلانية، التي تشك بحدود العقل، ولا تسلّم ببساطة بتوافق بين العقل والدين، باستثناء طه حسين.

اعتراضي الرئيس على الثنائية هو التالي: يبدو، من الطرفين العلماني والإسلامي، أن المحاججات الأساسية محسومة فعلاً: أقصد المحاججات الميتافيزيقية، تلك التي يعتمد رفض الدين أو قبوله عليها. لا يوجد نقاش حول هذه النقطة. كلا الطرفين يعالج أسئلة أخرى مثيرة ومحبوبة وظريفة، ولكنها أقل أهمية. نادراً ما يصطدم المرء بنقاش ميتافيزيقي حول الفكرة الأهم: هل نستطيع، كبشر، الوصول إلى إجابات في هذه القضايا؟

ولنكن واضحين تماماً: لا يعني أن المحاججات الميتافيزيقية غير محسومة، بالضرورة، أن نقبل بالدين ووجود الله أو أن نرفضهما. يبدو لي أن النتيجة المنطقية تنحو باتجاه شيء من اللا-أدرية. ولكن، بطرق متعددة، قد يقبل المرء الدين أو يرفضه، حتى مع تشكيكه بإمكانية الإجابة. هذه بعض المواقف العقلانية: هيوم سخر من الدين الرسمي بِلا-أدرية مرحة، وشكك بِحدة بالميتافيزيقا كلها. وفولتير عمل جاهداً على تحطيم الأديان، وبقي مؤمنا بعمق بوجود الله العادل وبجهلنا في الماورائيات. كنط مال إلى الدين، لأسباب أخلاقية، وبرهن، بشكل كامل تقريباً، أننا لا نستطيع التعرف على الله فكرياً. غوته قبل بالجهل ورفض تسليم كنط بالدين. بوبر وتشومسكي وكواريه يتجاهلون الدين، ويسخرون منه، بدون معارك، في موقف ليبرالي تقليدي، ويسلمون بضرورة الميتافيزيقيا للعلم. ريتشارد داوكينز، إمام الملحدين المعاصرين، يقترح أن نفكر بوجود الله على مقياس يتراوح بين الواحد والسبعة: الواحد لأولئك المؤمنين بشكل مطلق ولا يداخلهم أي شك بوجود الله، والسبعة لأولئك الملحدين بشكل مطلق: يقول داوكينز إنه يجد نفسه في رقم ستة! الملحد الأشهر في زمننا، بذكاء حاد، يقفز من مركبة التطرف رقم سبعة ليجلس في رقم ستة.

في كل هذه الحالات، هناك شيء من التواضع ومِسحة من الشك، بالطبع.

في الثنائية السائدة في الثقافة العربية، وليسمح لي القارئ ببعض التعميم، لا يوجد تواضع فكري ولا يوجد مِسحة من الشك. لا أقصد الدعوة للحرية وقبول الآخر، هذه موجودة، وبصدق أحياناً، وبنفاق أحياناً أخرى. ولكنني أقصد المحاججات الفلسفية الميتافيزيقية: يبدو أن كلا الطرفين واثق بشكل كامل من موقفه. مع بعض التعميم المجحف، يبدو لي أن العلمانيين العرب منذ منتصف القرن العشرين استلهموا الماركسية والمادية والوضعية والتجريبية (لاحقاً ما بعد الحداثة، وأنا لا أفهم شيئاً منها)، وما يعنيه هذا من رفض للمتيافيزيقيا بشكل كلي ودوغمائي. انشغلوا بأسئلة تاريخية وبذلوا جهداً محموداً وشجاعاً في محاربة التعصب والأساطير. (سقط بعضهم، للأسف، في فخ دعم السلطات الهمجية لمواجهة الإسلاميين). الإسلاميون، ومنذ القرن 19، كانوا في موقف دفاعي، ثم انتقلوا للهجوم، وللتكفير والعنف في أحيان كثيرة: على كلا الضفتين، لم يسمح هذا الانخراط السياسي، شبه الحربي، فيما أسموه معارك فكرية، واللفظ نفسه مخيف، بأن يتطرق الشك والتواضع لما يقومون به. أنا، مع طه حسين، أجد أن مواقف هيوم وفولتير وكنط والمعري المتواضعة بخصوص قدرات العقل وبخصوص الميتافيزيقيا، التي تُسلِّمُ بعجز العقل في قضايا ما ورائية هي الموقف العقلاني الصحيح. تلك المواقف التي عادت في القرن العشرين في الغرب، بعد غيابها عن القرن التاسع عشر نسبياً، حين ساد فكر ماركس وباكونين وأوغست كونت ونيتشه والداروينية بنسختها المتطرفة، بخصوص الميتافيزيقيا.

الشك، بهذا المعنى، كما يؤكد برتراند راسل، موقف عقلاني، وعلمي، ويسمح لتسامح أصيل بأن ينمو على كل الجبهات.

الثنائية فاسدة أيضاً، للسبب التالي: العقلانية مفهوم متعدد جداً، ومركب، ولا يمكن اختصاره في أنه موقف فكري يقف على النقيض من الدين، أو حتى من الخرافات الدينية: المعري عقلاني، وابن رشد عقلاني، والمعتزلة عقلانيون، والأشعري عقلاني، وابن سينا عقلاني، ومحمد عبده عقلاني: كل هذه المواقف العقلانية مختلفة عن بعضها البعض، وكل منها يقدّم رؤية خاصة عن العقل وعن الحرية وعن العلاقة بينهما. الأمر نفسه ينطبق على التراث الغربي وفلاسفته. نرى أن موقف العميد العقلاني مقنع أكثر، ومخلص أكثر، من مواقف عقلانية متشددة. موقفه من الحرية الفكرية ما زال صالحاً اليوم. موقفه من الحرية السياسية والاقتصادية (ممارساته على الصعيد السياسي وتشككه بالاشتراكية بالرغم من ميوله اليسارية العامة) بحاجة إلى بحث منفصل.

يحتاج ما قلناه في هذا القسم إلى نقاشات مفصّلة كثيرة، ويحتاج إلى التخفيف من حدة التعميم. أتمنى أن أقوم بذلك في وقت لاحق. الآن، سنختم مع العميد: كان طه حسين عقلانياً، يؤمن بضرورة النقد والشك، لأسباب فكرية وسياسية وأخلاقية. ولكن طه حسين لم يكن متطرفاً في عقلانيته: لم يرفض العقل، لم يؤمن بالنسبوية وبالخصوصية الثقافية، لم يتراجع في نقده الحاد للثقافة التقليدية: ولكن، لأنه عقلاني صادق، كان يعرف أن للعقل حدوداً يقف عندها، وأن البشر عاجزون عن فهم الماورائيات، وعن التواصل معها: كان متواضعاً شكاكاً متردداً، مع كل تفاؤله وتصميمه وشجاعته منقطعة النظير!

في الكلمات التالية، يتجلى ذلك التداخل بين إيمان طه حسين بأهمية عمله النقدي والإبداعي وإيمانه بقوى ما ورائية تكلفنا بواجباتنا، وبلا-أهمية ما نلقاه في هذا العالم:

والمهم هو أن يلقى الإنسان حياته باسماً لها لا عابساً، وجاداً فيها لا لاعباً وأن يحمل نصيبه من أثقالها ويؤدي نصيبه من واجباتها، ويحب للناس مثلما يحب لنفسه ويؤثر الناس بما يؤثر به نفسه من الخير، ولا عليه بعد ذلك أن تثقل الحياة أو تخف وأن يرضى الناس أو يسخطوا، فنحن لم نُخلق عبثاً ولم نُترك سدى ولم نكلّف إرضاء الناس عنا، وإنما خُلقنا لنؤدي واجباتنا وليس لنا بدّ من تأديتها، فإن لم نفعل فنحن وحدنا الملومون وعلينا وحدنا تقع التبعات.

-مقدمة الأيام التي كتبت للمكفوفين في طبعة خاصة سنة 1954