كنا قد اخترنا، زوجتي وأنا، موعد الولادة، وأخبرنا الطبيب بذلك. ابتسم الطبيب، ووافق نزولاً عند رغبتنا هذه. دخلت زوجتي إلى غرفة الولادة بينما نزلتُ أنا إلى حديقة المشفى للتدخين.

كانت طائرة أو اثنتان من طائرات النظام تقصف مناطق الغوطة القريبة، ربما زملكا أو عربين أو عين ترما. أصوات القصف والانفجارات تصل بوضوح قاتل إلى المشفى الفرنسي الكائن في القصاع شرق دمشق.

تختلط المشاعر في لحظة كهذه: الخوف والترقب، القصف والضحايا، الذل والمهانة والحرية المرجوة، الموت والحياة وتجاورهما بهذا الشكل المشوّش، القاسي والمؤلم والمفرح.

صعدتُ سريعاً درج المشفى باتجاه غرف العمليات، ليبادرني الطبيب بالسلام والتهنئة، ويخبرني بأن طفلتي بخير، لكنها ستبقى قليلاً في غرفة الحواضن. أسرعتُ إلى هناك وكلّي قلق على الطفلة التي وجدتها بين عشرين طفلاً آخرين: كيف سأعرفها الآن؟ لم يستغرق الأمر سوى ثوان لأراها من خلف الزجاج بعينيها المفتوحتين، وتلك العلامة المميزة: ذلك الأنف. أنف جدتي الذي أورثتنا إياه وأصبح علامتنا المميزة.

كبرت ابنتي ناي، وسألتني مرة في حديث معها عبر السكايب: «كيفه أنّوفك؟».

أنفي هذا الذي تسأل عنه ابنتي ناي، هو هوية وعلامة فارقة، أو عليه العرف، كما نقول بلهجتنا الشاوية. ورثته عن أمي، التي ورثته بدورها عن جدتي نصرة الرياش، التي زُفّت إلى جدي بسفينة، في العام 1937، عبرت بها نهر الفرات من قريتها المقابلة لقريتنا موحسن.

حملت تلك السفينة عروساً شابة تملأ الوشوم وجهها، وما ظهر من يديها وأقدامها، ونقلتها من عالم طفولتها وصباها الأول الذي حظيت فيه بالدلال من أبيها وإخوتها -كانت الأنثى الوحيدة بينهم- إلى عالم جديد ستختبر فيه أحداثاً ومشاكل وصراعات لم تعهدها من قبل.

عاشت «حبّابة» نصرة (الوصف الذي تُنادى به الجدة) هناك في موحسن كأية امرأة ريفية، تتمحور حياتها حول عائلتها وأبنائها، وأعباء المنزل والزراعة، رغم أن جدي وجيه عشائري ميسور الحال، إلا أن ذلك لم يعفِ أحداً من زوجاته أو بناته وأبنائه من العمل في الأرض والزراعة وتحمل المسؤوليات.

انتهى كل هذا حين غادرت نصرة الرياش قريتنا موحسن، تاركة صراع الحبابات خلف ظهرها- لم أقل إن لي أكثر من جدة حيث كل واحدة من زوجات جدي الأربع هي حبابة- ويمّمت شطر دير الزور في ستينيات القرن الماضي، وبنت البيت الذي سيعرف لاحقاً بـ«دار الحجاج». كانت تشعر، بحسّها العالي، أن هذا المكان بغرفتيه وجدرانه الإسمنتية الخشنة العارية، سيكون محطةً ومستقراً لجميع أبناء وبنات زوجها الحجي، من زوجاته الأربع، في دراستهم الإعدادية والثانوية، ومصيفاً لهم حين تقفل جامعة حلب أبوابها.

كان بيتاً بمزاج ريفي في تصميمه، شأنه شأن كل بيوت حينا (المطار القديم)، الذي يدل اسمه على ما كان عليه قبلاً، والذي توسعت به دير الزور شرقاً، وهي تبتعد عن مركزها التاريخي القديم، المسمى بـ«الدير العتيق»، والذي هُدم أواخر الستينيات، دون أدنى شعور بفداحة فعل كهذا وأثره على السكان والمكان وذاكرته التاريخية.

امتلأ الحي، عبر السنين، بساكنيه الجدد: أبناء الأرياف المحيطة بدير الزور، وموظفون وجنود وأصحاب حرف بسيطة، ضاقت قراهم التعيسة خدمياً بهم، فقصدوا المدينة بحثاً عن الكهرباء والماء النظيف والمدارس والعمل وحياة أفضل وأقل شقاءً.

غرفتان كبيرتان على الواجهة، تتصدرهما حديقة طولية صغيرة، بباب معدني ثقيل، وخلف الغرفتين ساحة سماوية يتموضع في أحد جوانبها مطبخ وحمام، وتواليت عربي مرمي في الخلف. وخلف كل هذا حوش، أو ما كان يسمى حينها الـ«خمس أمتار»، فيه تنور خبز طيني وزاوية مغطاة، شغلتها بين حين وآخر بعض الأغنام وبضع دجاجات، إضافة إلى بقرة جدتي التي موّل حليبها تلك السنين ومصاريفها. سُقِفَت الفسحة السماوية وتحولت هذه المساحة الهائلة الفارغة إلى غرف جديدة وأساسات لطابقٍ ثان سوف يبنيه لاحقاً أحد أخوالي.

في هذه البيوت الكبيرة والفضاءات الواسعة، اجترح الناس حيلهم وحلولهم الفردية لسد عجز دخلهم القليل أصلاً، فالحوش الخلفي مكان مناسب لاقتناء بقرة وبيع حليبها وألبانها للجيران وسكان الحارة، والحديقة الأمامية تكفي لارتجال دكان بقالة صغير في زاويتها، والغرفة الداخلية تصلح لتكون معرض بضائع وأدوات منزلية، تُتاجر بها نسوة الحي، عبر شرائها من حلب أو من تجار الجملة، وبيعها بالتقسيط. هذا الاقتصاد الموازي، الذي قام على أكتاف النساء بشكل أساسي، ضخ أكسجيناً في رئة المدينة التي تكاد تختنق بفقرها وإهمال الحكومات المتتالية لها، وأتاح مناخاً بقيود أقل على حركة النساء وحياتهنّ.

لم تعرف دير الزور تزمتاً دينياً أو اجتماعياً في سيرورتها التاريخية، حتى اختلف أهل الحل والعقد، الذين أثخنوا ظاهرة انتشار المد الديني في تسعينيات القرن المنصرم بحثاً وتمحيصاً، كلٌ على هواه، في تفسير هذه الظاهرة. قال البعض إنها «بسبب تراجع اليسار وانهيار الاتحاد السوفييتي»، وقال آخرون إنها «نكوص بسبب فشل مشروع الدولة الوطنية». فيما قال آخرون إنها «الوهابية والبترودولار». وأشار البعض، مع ابتسامة عريضة، إلى أنها «الصحوة والعودة للطريق القويم».

في هذا البيت الذي تديره جدتي من بابه لمحرابه، ولدتني أمي على يد قابلة قانونية سأتشارك مع مئات آخرين ممن ولدوا على يدها مناداتها أيضاً بـ«حبّابة»، بحكم العادة المنتشرة في دير الزور تلك الفترة.

على جدران هذه الغرفة بقيت صورتان كبيرتان معلقتان لسنوات طويلة، واحدة لخريجي كلية الهندسة الكهربائية في حلب، وأخرى لخريجي كلية الزراعة. مثّلت الصورتان عنواناً لمرحلة في حياة البيت وساكنيه، وأسس نقلهما لمرحلة أخرى، غادر فيها الأبناء بيتهم هذا نحو بلاد ومدن ومناطق أخرى، وتحول البيت وصاحبته إلى شبكة أمان، تستقبل أبناء وبنات وأقارب ضاقت بهم الأحوال، فاستأجروا فيه غرفة أو اثنتين مدة من الزمن، قبل أن يرحلوا ويأتي آخرون. كانت جدتي وحدها الباقية هناك، على فراشها الصوفيّ، في غرفتها القِبلية، تراقب تغيّر المكان والناس والزمان.

كانت دير الزور تتلمس خطواتها الأولى بالتحول من بلدة كبيرة إلى مدينة صغيرة، بقصصها وحكاياتها عن أبطال وزكرتية. عن قبضايات وسرسرية أدركتهم سلطة الدولة وهيمنة أجهزتها الأمنية، قبل أن يتحولوا إلى فتوات وحرافيش، تسطّر سيرهم وملاحمهم القصة والرواية، فظلوا مرويات شفاهية بهت لمعانها سنة بعد أخرى.

مدينة بسوق كبير، يتركز فيه كل شيء. في النهار يكتسي بطابع زواره الريفيين، الذين يقصدونه للتبضع والطبابة، واقتناء كل ما يلزم حياتهم واقتصادهم الزراعي. وفي المساء يغمره سكان المدينة بالصخب والحركة، سواء في الشوارع أو المقاهي الشعبية الكثيرة المنتشرة هناك. مهرجان ألوان يتفجر هناك كل مساء. شبان وبنات يبحثون عن آخر ما حُرِّرَ في عالم الموضة والأزياء والعطور والموسيقى والأغاني. يكفي أن تمشي لعشر دقائق لتعرف مزاج المدينة اللوني والموسيقي في أي اتجاه يسير. يحدث أحياناً أن تسمع أغنية واحدة خمسين مرة من المحلات المرتصفة على جانبي السوق. دائماً ما كان السوق في دير الزور حالة يحتويها مكان غير ثابت الحدود والإحداثيات، فهو يتوسع في الأعياد ليتاخم بصخبه واضطرابه هدوء البيوت وسكينتها.

لم تكن جدتي تجيد رواية الحكايات، وهي لم تحاول ذلك أصلاً على أي حال. لا أذكر أنها روت لي حكايةً يوماً، أو ساقنا الحديث إلى جحر الأرنب السحري، إلا ما ندر، هي تعرف عن أبنائها وبناتها، وحفيداتها وأحفادها، وهم بالعشرات، أكثر بما لا يقارن مما نعرفه نحن عنها. تعرف تفاصيل تفاصيلنا. تخلت عن أحاديثها لتشاركنا أحاديثنا، فالذين هم في مرحلة الدراسة، تعرف ماذا يدرسون وفي أية جامعة يدرسون. وإن حدثت مشكلة ما في المدرسة أو الجامعة، كانت أول المهتمين، وتسأل دائماً عن هذه المشكلة وتتابع تطوراتها، وإذا ما كانت قد حُلّت أم لا؟ يصل الأمر إلى حدود خرافية أحياناً، كأن تسأل مثلاً إذا ما كان الدكتور الفلاني لا يزال يدرّس في جامعة حلب، وإن كان النجاح في مقرره الجامعي لا يزال ضرباً من المستحيل. أما المتزوجون فهي تعرف زوجاتهم وأزواجهن، وأسماء الأولاد والبنات، وكم مريضاً في عيادة طبيب النسائية الذي يتابع حمل إحدى حفيداتها. عاشت جدتي في حاضرنا، ونظرت إلى المستقبل معنا، وربما قبلنا، دون أن تتدخل في شؤون أحد، فهذا ليس من طباعها. هي تحب وتعبر عن حبها بفائض اهتمامها هذا.

مرة وحيدة سألتُ جدتي عن وشومها وكيفية رسمها ووشمها، فأخذت بيدي وأدخلتني هذا العالم السحري، بداية من انتظار نساء القرية لقدوم النساء الغجريات، اللواتي ينزلنَ مع قومهنّ كل ربيع على أطراف القرية، وتمتلئ خيمهنَّ بالراغبات في الحصول على وشم جميل ومتقن، فلا أنوثة بدون وشم، ومن ترفض الدق يطالها العيب واللوم جرّاء تشبهها بالرجال.

الوشوم تاريخ وقصص وحكايا، يشيها بعض الغموض، وهذا ما يعطيها السحر والبريق. لا يخلو مكان مما رأيته من جسد جدتي من وشم أو دق، كما يُسمى في مناطق الفرات. من كاحلها الى ركبتها، ومن معصمها الى كوعها. هذا غير وجهها وحنجها وظاهر يدها. لكل وشم مناسبة، ولكل رسم حكاية واسم. فالوشم الذي يقع تحت الشفة هو «رثم». وحول الرسغ «خصر»، وعلى الخد «طباشي»، وعلى الزند وفوق الركبة «مرايا»، وعلى الكعب «سنسال». أغلب هذه الوشوم وشمتها في صباها الأول ولدى زواجها، فهي زينة وغواية. إضافة إلى أن ثمة وشم هنا «حين سافر فلان»، وهناك «حين مات فلان»، وهذا «حين ولدت فلانة بِكرها». أجمل الدق ما كان ناعماً يشبه دبيب النمل على ما تقول أغنية فراتية:

صدرك دبيب النمل وشلون دقيتيه

ورجلك عفين الزلم وشلون واسدتيه

لم أنقطع عن زيارة جدتي أبداً في زياراتي المتقطعة لدير الزور. أجلس قرب فراش عجزها ساعة، تسألني فيها أسئلتها المعتادة عن الأحوال والصحة والعمل، وربما أناولها دواءً ما من كيس أدويتها الموجود قرب مخدتها.

قامت الثورة وجدتي تتابع ما يحدث، بقدر ما تتيح لها صحتها المتهالكة. يزورها الأحفاد والأقارب، وتسألهم في كل مرة بلهجتها: «ما قدرتوا عليه؟»، قاصدة بشار الأسد. ودون أن تنتظر الجواب تتمتم بإيمان كامل «أيحسب أن لن يقدر عليه أحد».

دخل الجيش الحر إلى دير الزور منتصف العام 2012، ونزح غالبية سكان المدينة خوفاً من القصف والتدمير. ودّعت نصرة الرياش دير الزور، وعبرت الفرات لمرة أخيرة، عائدة إلى قريتها في الجزيرة، لتعيش أيامها الأخيرة بين أبناء وبنات إخوتها في مسقط رأسها.

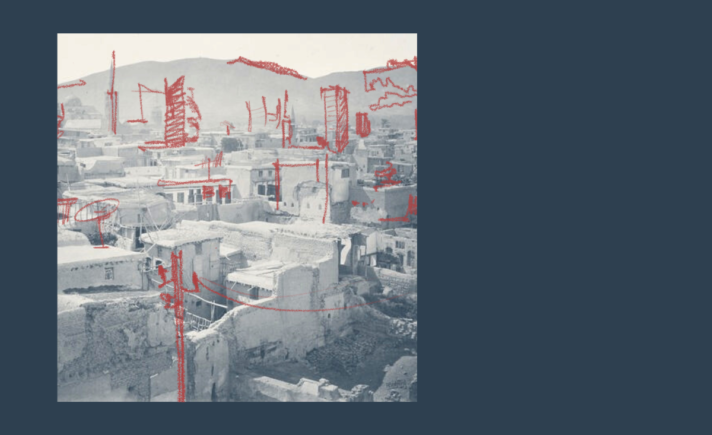

نالت دير الزور نصيبها الكبير من قصف النظام وصورايخه وبراميله. عمّ الدمار والخراب أحياءها وشوارعها، حتى انمحت تفاصيل المكان، وأصبح صعباً على الناظر إلى صورها المتواترة التعرّفُ على حارة هنا وشارع هناك. فرغت المدينة من جُلّ أهلها وسكّانها الذين تفرقوا في شتات المنافي والمخيمات.

توفيت حبّابة نصرة في قريتها بعد فترة قصيرة من نزوحها، دون أن أتمكن من وداعها. دُفِنَت هناك بجانب أبيها وإخوتها، على عكس ما حلمت وأوصت طوال حياتها، بأن تبقى مع أبنائها في الحياة والممات… لكنها الحرب.

ما زال بيت جدتي واقفاً رغم القذائف التي أصابته وأصابت جدرانه، يتردد فيه صدى كلمات أغنية المرأة الغجرية، وهي تدق وشوم جدتي:

دقدقن قلب الحزّين

وأعلقن بالجوف نار

..

جنك يا زين مسيّر

ميّل عالبيت الزغيّروالدق حدر الزريّر

عاليمين وعاليسار