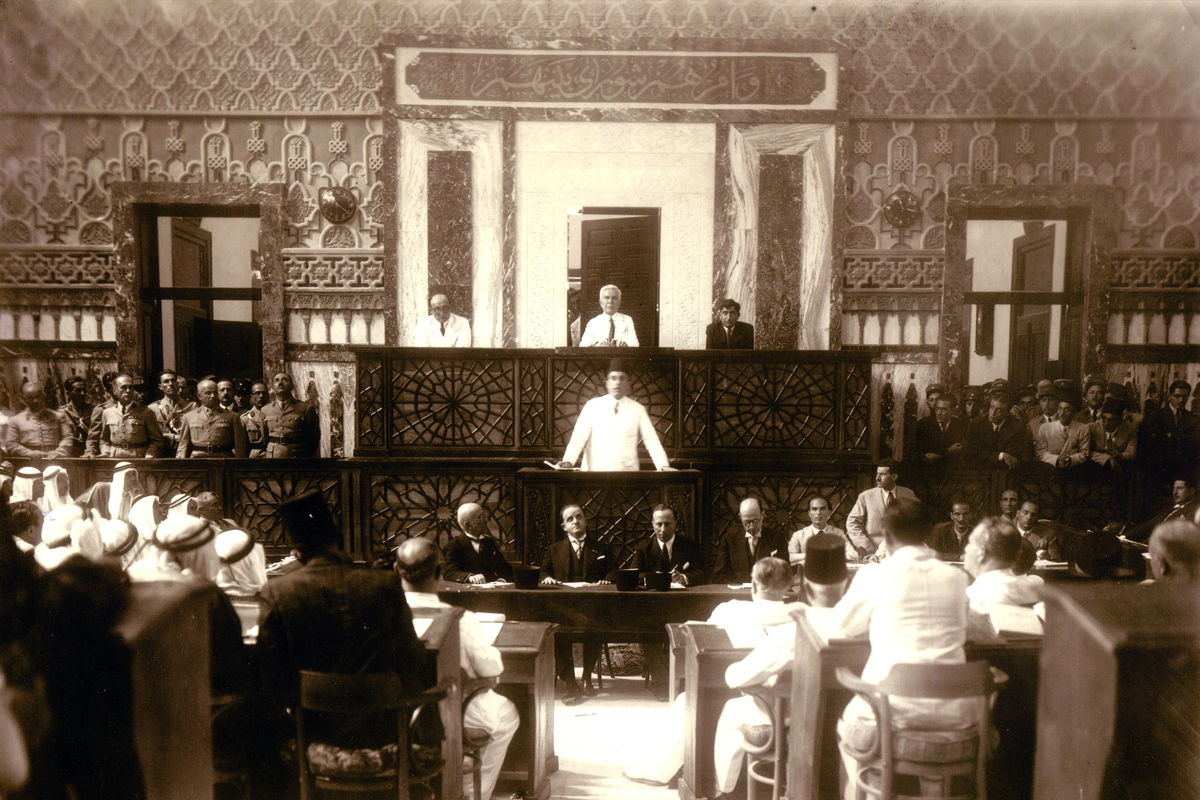

«لا شكّ أن الحركة الانقلابية هي غير دستورية، ….، [لكن] حياة الأمّة فوق الدستور وأشكاله»، صَرَّحَ رئيس المجلس النيابي السوري فارس الخوري لصحيفة النهار اللبنانيّة غداة بدء الانقلابات العسكريّة في سوريا عام 1949، ولعلّ تصريحه هذا مستوحىً من سعد زغلول ومبدئه الشهير: «الأمّة فوق الحكومة»، وأيًا يكن فهو يعطي نموذجًا عن كيف استُخدمت، ولا تزال، مفاهيمُ «تحرريّة»، في السياق السوري، لتقويض الحريّة ذاتها.

تحاول هذه المقالة استقراء أسباب فشل الجمهورية السوريّة واندراسها، وهو موضوع ينتسب لحاضر السوريين بقدر ما ينتسب لماضيهم؛ وكسواه من أجزاء تاريخنا، لم يخضع للتمحيص والنقد الكافي حتى الآن.

-1-

هل كانت بلادنا «جمهورية» و«ديمقراطية»؟

يمكن أن تُصنَّفَ الأدبيات التي ناقشت سقوط الجمهورية السوريّة في ثلاثة مذاهب رئيسيّة، يركّز الأول منها على إناطة أسباب السقوط بتدخل الدول، الإقليميّة والعظمى، في الشؤون الداخلية السوريّة، وعملها على تخريب الحياة السياسيّة وتطويعها لمصالحها، بما في ذلك دعم الانقلابات المتتالية. وأما الثاني فيربط السقوط بمآسي الإقطاع وتحرّر الأرياف، فضلًا عن الاستثمار في نظرة السوريين المنقوصة لكيانهم الحديث، وعليه، فإنّ السبب الرئيس لانهيار الجمهوريّة هو شيء من صراع الطبقات المُعزَّز بانتشار القوميّة العربيّة والضغوط الناتجة عن الحرب الباردة. وأما ثالث المذاهب، فينفي عن كامل التجربة السوريّة صفة الديمقراطيّة، وكما أشار نيقولاس فاندام مثلًا، فذروة التجربة السوريّة في السنوات المدعوّة «ربيع الديموقراطية» (1954 – 1958) لم تكن دون رجال مخابرات مثل عبد الحميد السرّاج، أو ضباطٍ في الجيش مثل عدنان المالكي؛ وبالتالي، فلم يكن هناك ديمقراطيّة أو نظام جمهوريّ بالمعنى الصحيح أساسًا كي يندرس ويسقط.

على أنّ الأدبيات المنشورة تبقى قاصرة عن الإحاطة بكامل المشهد، فالتقويض الرائج والتقليص التام لدور الفضاء الداخلي السوريّ وتفاعلاته في إسقاط الجمهورية، يبدو مجافاة للواقع التاريخي، إذ أنّ تدخُّل الدول الإقليميّة على سبيل المثال، مصر والسعوديّة من جهة، والعراق والأردن من جهة ثانيّة، لم يكن دون دعم عريض من شرائح اجتماعيّة محليّة واسعة، وكذلك سياسيين وأحزاب، ومؤسسات قائمة؛ ويُظهر التحليل الدقيق للأحداث، أنّ المُنقلبين هم من كانوا يسعون للاتصال بالسفراء والقناصل، ويسعون للاستفادة من «تقاطع المصالح» بين الحركة الانقلابية والدول العظمى، لا العكس

أما المذهب القائل بمآسي علاقات الإنتاج وضعف القاعدة الاجتماعيّة للجمهورية السوريّة، فإن مثلبه الأساسي هو الافتراض الراسخ بجمودٍ تام على مستوى توازن القوى والعلاقات بين المـُستغَلّين والمستغِلّين، وهو بدوره يجافي الواقع التاريخي. فقد شهدت البلاد في سنوات ما بعد الاستقلال تطوّرات متسارعة على صعيد بُنيانها الاجتماعي، منها صدور قانون العمل، وقانون ضريبة الدخل التصاعديّة؛ ونصَّ دستور الاستقلال على كافة مبادئ «العدالة الإجتماعية»، من الصحة والتعليم إلى كفالة العجز والبطالة، كما في المادتين 26 و27 من ذاك الدستور؛ وكانت قدرة الإقطاع المحلّي وكبار الملّاك على التأثير، لا سيّما فيما يتعلق بإجبار الفلاحين على التصويت وفقًا لمشيئتهم، قد تراجعت في الخمسينات «بشكل جوهري». وبينما كانت حكومات الأربعينيات تُتداول بين أسماء دمشقيّة-حلبيّة، سنيّة-مسيحيّة، عربيّة-مُستعربة، وجميعها تنحدر من خلفية عائلات كِبار المُلّاك، شهدت الخمسينيات تطورًا ملحوظًا، فتبوأ المنصب التنفيذي الأول، أي رئاسة الوزراء، أشخاص من خلفيات غير إقطاعيّة مثل معروف الدواليبي أو فارس الخوري، وسعت الحكومات كذلك لإدماج تكنوقراط في صفوفها. ولا يبدو ضربًا من التزلّف للجمهورية السورية القول إنّ بلادنا كانت تتجه من داخل عقدها الاجتماعي نفسه نحو أشكال أكثر عدالة لعلاقات الإنتاج وترسيخ المساواة بين مواطنيها، طالما أنه يمكن للمرء جمع أدلة داعمة لذلك، فبالإضافة إلى نتائج الانتخابات التي شهدت صعود «الأحزاب الجديدة»، والنقابات المستقلة التي اعترف بها قانون العمل، والحقوق الاجتماعيّة التي نصّ عليها دستور الاستقلال، ثمّة سلسلة إجراءات أقل جوهريّة وأكثر رمزيّة قد تم اتخاذها، لعل أبرزها إلغاء الألقاب العثمانيّة. وعلى صعيد ذي صلة، فإن اقتصاد البلاد حينها، مُقوَّمًا بنصيب الفرد من الناتج المحلي، كان ينمو بمعدّل صحيّ قارب 5.5% سنويًا، بما يخالف النمط السائد للانهيارات التي تحصل على خلفيات اجتماعيّة، وعادةً ما تكون في أزمنة ضيق وكساد. ولذلك، يرى كاتب هذه السطور أنه بينما يقدّم الصراع الطبقي، والإجحاف الحاصل للأرياف السوريّة، كثيرًا من التفسيرات لديناميكيّة العمل السياسيّ في سوريا الانتداب والاستقلال، فإنه يبقى غير محيط بأسباب الفشل والانهيار.

وأما المذهب الثالث، أي ذاك الذي ينفي وجود الديمقراطية، فلا يخلو كسابقيه من الوجاهة: لم توجد في البلاد أكثرية نيابيّة واضحة تحكم، وارتبط عهد القوتلي (1943 – 49؛ 1954-58) في ولاياته الثلاث بكثير من التجاوزات على الدستور، حتى كتب خالد العظم في مذكراته المنشورة بعد ذلك: «كان الدستور ألعوبة بيد حارسه، وقواعد الحكم النيابي الديموقراطي معطّلة مهملة؛ وكأنّ رئيس الجمهورية يعتبر البلاد السوريّة من جملة مخلّفات المرحوم والده». وقد استُتبعت الممارسة بالتشريع، فصدرت خلال حُكم القوتلي مجموعة قوانين ذات نفس ديكتاتوريّ -إن لم نقل فاشيّ- ومنها قانون الطوارئ، وقانون حظر الجمعيات الأجنبية، وقانون ترخيص الأحزاب، وقانون مراقبة المطبوعات والمكتبات ودور السينما والمسارح، والتي احتوت أحكامًا منها تشريع الإغلاق الدائم واعتقال أصحابها في حال المسّ بـ«هيبة الدولة» أو الجيش، أو إن أثرت نشاطاتها سلبًا على علاقات البلاد مع الدول الأخرى. وقد بلغ التضييق على حرية التعبير حدَّ قضم مقاطع من مداخلات النواب المنشورة في الجريدة الرسميّة، بما قد تعكسه من معارضة للحكم أو حكوماته. ولعلّه من المستغرب حقًا أن تصدر أولى قيود حريّة التعبير هذه ضمن قانون دُعي بقانون «حماية الاستقلال»، فعلى سبيل المثال لا الحصر، يتضمن أحد أعداد الجريدة الرسميّة لعام 1946، وهو العدد رقم 50، مرسوميّ تعطيل؛ الأوّل لمجلّة العالم العربي بسبب نشرها مقالاً «مثيرًا للرأي العام»، وذلك لمدّة شهر، والثاني لصحيفة النضال بسبب نشرها مقالًا فيه «مساس بكرامة نواب الأمّة»، وذلك لمدة شهر أيضًا. ناهيك عن قانون سنة 1956، الذي جعل من المخصصات المالية لرئيس الجمهورية غير مُسائِل عن طرق إنفاقها من قبل أي هيئة رقابيّة، وغيرها من الممارسات السلطويّة التي تضيق الصفحات عن جردها وذكرها، على أنّه من المهم الإشارة في هذا السياق إلى أنّ الممارسات السلطويّة هذه قد وصلت في مفاصل بعينها إلى حدّ تعرّض شرائح سوريّة للاضطهاد (الشيوعيون في 1947، وسنوات متفرقة أخرى؛ السوريون القوميّون على خلفية قضية المالكي 1956 وما تلاها؛ السوريون اليهود في بوغروم حلب 1948).

لا يُمكن المحاججة، والحال كذلك، بأنّ الجمهوريّة السوريّة كانت ديمقراطية مُكتملة أو «ناضجة»، لكنّها في المقابل امتلكت مستوىً مقبولًا (أقلّه بالمعايير المعاصرة لبلادنا) لحريّة الرأي، والتجمّع، والمشاركة في الحياة السياسيّة والشأن العام، وشهدت حكوماتٍ تنال ثقة أمام مجلسٍ نيابيّ. ويُحال الحُكم على فترة الجمهوريّة السوريّة ككتلة صمّاء واحدة، فعلى سبيل المثال، دفعَ تضخّم صلاحيات الرئاسة في عهد القوتلي الأوّل إلى تقليص صلاحيات المنصب في دستور الاستقلال 1950، وأدّى إلحاح الحكومات على حيازة صلاحيات تشريعيّة في الأربعينيات لأن يتوّج دستور مطلع الخمسينيات بمادة تحظّر تنازل المجلس النيابي عن سلطته التشريعية. ولم يكن الشارع غير ذي جدوى، فقد أدت التظاهرات الشعبيّة إلى إلغاء نظام الاقتراع على درجتين، «غير الديمقراطي» والموالي جدًا لعائلات المُلاّك، لمصلحة الاقتراع العام المباشر 1947، فيما اعتُبِرَ إحراجًا لحكم القوّتلي في بداية الاستقلال؛ وسقطت حكومات عدّة أمام المجلس النيابي أو بنتيجة ضغط الشارع، ولم يكن من النادر الفريد أن تشمل الحياة السياسيّة مثلًا إلغاء مرسوم تشريعيّ من قبل المجلس النيابي لاعتباره مخالفًا للحريّات العامة المنصوص عنها في الدستور؛ وبينما يُمكن إعادة اضطهاد اليهود إلى موجة انتشرت في الشرق الأوسط على خلفية نكبة فلسطين، بما يتجاوز سوريا نفسها، فإنّ الشيوعيين والسوريين القوميين، الذين تعرضوا للاضطهاد والتضييق في سنوات أفول الديمقراطيّة وقبيل وقوع مصائب الجمهوريّة، قد شاركوا في الحياة السياسيّة بحريّة وانتُخِبوا لعضوية المجالس النيابيّة في سنوات صعود الديمقراطية وانتعاش الحريّات العامّة. وباختصار، بينما يقود الجدال للقول بأنّ الديمقراطية لم تكن صنوًا لفترة الجمهورية السورية، فإنّها قدّمت نموذجًا أكثر حرية وانفتاحًا مقارنةً، على سبيل المثال، بدول الجوار السوريّ آنذاك، ربما باستثناء لبنان. وعليه، فإن مشابهة مرحلة الجمهورية بما سبقها من أنظمة تحت الانتداب (الحكم المباشر على سبيل المثال (1939 – 1943)، أو ما تخللها في فترات الانقلابات، أو ما تلاها من أنظمة الوحدة والبعث، تبدو مُشابهة غير مقنعة.

تقود الجدليّة المبسوطة أعلاه إلى التريّب في كامل السرديات المبنيّة منذ نصف قرن، وتدعو لاستبصار جوابٍ أكثر شمولًا وإقناعًا في استكشاف أسباب انفراط الجمهورية السورية؛ فما الذي يمكن قوله في هذا المجال؟

-2-

يوم آن استحقاق «الما هو بعد»

لم تكن الديمقراطية على رأس أولويات السوريين خلال القرن التاسع عشر، بل كان «النضال» حينها متمحورًا حول تحصيل حقوق لغويّة وثقافيّة، ورفع مستويات اللامركزيّة في الدولة، وتخفيف أعباء الجنديّة الإجباريّة، وهي الأمور التي كانت بشكل مفهوم أولويّات العصر. في ما بعد سقوط سوريا العثمانيّة، كانت السمة الأساسيّة أو القِيَم المطلقة للعمل في الشأن العام هي تلك المتعلقة بالوحدة (السورية) والاستقلال، وعلى ذلك تندرج وثائق مفتاحية في تاريخنا المعاصر، منها إعلان الاستقلال لسنة 1920، وإعلان النفير للثورة السورية الكبرى لسنة 1925، على أنّ كلاهما قد نصّا على حكم مدنيّ نيابيّ، ما يدفع للافتراض بأنّ إعلان الاستقلال، ونفير الثورة الكبرى، وضعا حكمًا ديمقراطيًا ضمن أهدافهما، إلا أنّ الديمقراطية بقيت إذّاك «ما هو بعد»، لا «الآن وهنا». أي أنها لم تُوضع في سويّة الاستقلال الناجز أو الوحدة من حيث الأهمية، وبالتالي من حيث مدى احتلالها الفضاء العام، وهو ما أثَّرَ على منحنيين أساسيين؛ أولهما بقاء «الحرية» مقتصرة على معناها الجمعي، أي استقلال الجماعة عن الجماعات الأجنبيّة عنها، ولم تتطور نحو الحرّيات الفردية التي هي أحد أركان أي نظام ديمقراطيّ صحّي؛ والثاني، بقاؤها في مرتبة ثانية، هامشيّة، ولم تُنصَّب بالتالي ضمن القِيَم العُليا للفضاء السوري العام.

بعد تحقيق الاستقلال الناجز وتحقيق الوحدة (أو الكفّ عن المطالبة بها بمعنى المؤتمر العام، أو تحوّلها نحو الوحدة العربيّة بما يتجاوز طاقات السوريين)، لم تُعلَن قِيَمُ الديمقراطية والجمهورية بوصفهما القِيَم الحاكمة للفضاء العام السوريّ، التي يجب الكفاح في سبيل ترسيخها وتعميمها؛ على العكس من ذلك تمامًا، فيوم آن استحقاق «الما هو بعد» المؤجّل، كانت الديمقراطيّة مادة للنقد والتفنيد: يُجمع في تأييد ذلك دلائل شتى، فعلى اليمين، عارض الرئيس خالد العظم، أحد جهابذة الجمهوريّة وآبائها، تحويل نظام الاقتراع من درجتين إلى نظام الاقتراع العام الحرّ، رغم مدحه المتواتر لنظام «الشورى النيابي»؛ ولم يتطرق خطاب القوتلي في مناسبة الجلاء مثلاً للديمقراطية إلا مرّة واحدة عرضيّة في ذيل خطابه؛ وأما فارس الخوري، رئيس المجلس النيابي عشية بدء الانقلابات، فقد أرسل تهانيه لحسني الزعيم وفضّ دورة مجلس النواب؛ وكذلك فعل سلطان الأطرش بإبراقه مؤيدًا الحركة «المباركة» حسب وصفه.

واستطرادًا، يمكن النظر إلى أنّ علاقة نادي العائلات والأوساط الاجتماعيّة المرتبطة به بالحكم الجمهوري، لم تكن وليدة قناعة راسخة بأنّ الديمقراطية أفضل أشكال الدولة، بل مجرّد كونها أداة للوصول والاستمرار في الحكم. والتحدّي الذي مثلّه تآكلُ سلطاتها مع صعود الطبقات الوسطى والأرياف بعد الانتداب، قد أدى إلى تراجع وانفكاك هذه العائلات عن دعم الجمهوريّة، تزامنًا مع الانفكاك عن دعم سوريا نفسها في ظلّ التحول نحو القومية العربية.

ويمكن ملاحظة ذلك في منحنيين اثنين؛ الأوّل في الدعم الكبير لنظام الشيشكلي 1951 (رغم الانقلاب اللاحق عليه، لا سيّما في حلب 1953)؛ والثاني عبر كتلة الضباط الشوام، التي تشكّلت في أعقاب «عودة الديمقراطية» إثر خلع الشيشكلي، والتي مثلّت لاحقاً، حين فَسخَت الجمهورية العربيّة المتحدة في أيلول 1961 عبر انقلاب عسكري قاده عبد الكريم النحلاوي، آخرَ التجليات «الوطنيّة» لنادي العائلات في الفضاء السوري العام

كان صعود «ديكتاتوريّة» بديلة في حالتيّ الشيشكلي والضبّاط الشوام الحلقة الثانيّة من حلقات اليمين آنذاك، أما الحلقة الأولى فكانت الانقسام على خط دمشق – حلب، حيث يمكن، وبشيء من التعميم، القول إنّ الأولى دعمت خطّ المملكتين السعودية – المصرية ورفعت شعار «لا عرش في دمشق كي يُشغل»، متبّنية الدفاع عن النظام الجمهوري، ومُركزّة على قومية عربية وُضعت في مرتبة أعلى من سوريا نفسها؛ أما الأخيرة فمالت مع حزب الشعب والرئيس الأتاسي إلى خطّ المملكتين الهاشميتين العراقيّة – الأردنيّة، إلحاحًا على أهمية السوق المشتركة وطُرُق التجارة، ومذكّرة ببيان إعلان الاستقلال السوري لسنة 1920، على أن تكون الوحدة، في طرحها، مقتصرة على شؤون الاقتصاد والدفاع والخارجيّة، وبذلك يتحوّل رئيس الجمهورية إلى نائب للملك يُنتخب طبقًا للدستور؛ وفي هذا الجوّ، تمّ بجهود حزب الشعب، حذف الإشارة «للحفاظ على النظام الجمهوريّ» من مسودة القسم الدستوريّ، والاستعاضة عنه بالإشارة إلى السعي لوحدة البلاد العربية (أي مع العراق). والواقع أنّ هذه السرد، بقطبيه في دمشق وحلب، قد أدى إلى «توظيف» الجمهورية في النقاش السياسيّ حول معنى الكيان وشكل الحكم فيه، وانتزاعه من موقعه كـ«ثابت وطني»، إلى «برنامج انتخابي». والمثير للسخرية ربما، أن استعادة هذه النقاشات في إطار الجدل القديم – الجديد حول التقسيم والكيانيّة وسايكس بيكو، يبرهن بما لا يرقى إليه الشكّ أن استمرار الكيانيّة السورية الجديدة كما أَثَرَت عن الانتداب، قد تمّ بجهود سورية بحتة.

وأما اليسار، فمعارضته لم تكن بالمعنى السياسيّ للطبقة الحاكمة ومصالحها، بل هو عارض الجمهوريّة بحدّ ذاتها، وفي هذا المعنى تُفهَمُ المادة في دستور حزب البعث، حين وصف ذاته كحركة «انقلابية»، ناهيك عن ضبّاط اليسار في الجيش، من ناصريين وبعثيين، والذين بلغ بهم المآل وضع «فيتو» على من يتولى المناصب الحكوميّة من عدمه فيما بعد الانفصال

وما يمكن استخلاصه، والحال كذلك، أنّ اليسار السوريّ في الغالب لم يكن نشاطه «دعاية» حزبيّة بهدف معارضة الحكم، بل معارضة الجمهورية ذاتها، ونظامها الدستوريّ الذي شارك نفسه بأطيافه المختلفة في صياغته. كلّ ذلك دون أن يغفل المرء، الطبقات الأكثر محافظة وانعزالًا عن الحياة السياسيّة، التي بقيت متمحورة حول الروابط العلمائيّة في دمشق وغيرها، والتي ما انفكّت عن مشاغبة السلطة، بدءًا من كونها أحد عوامل التسبب في استقالة الرئيس الأتاسي 1939، إلى التظاهر في باب توما ضدّ عدم تضمين دستور الاستقلال بندًا يتعلّق بدين للدولة 1950.

وباختصار، يوحي المشهد العام بأنّ الطبقة السياسيّة السائدة حينها، ومعها الكتل الشعبيّة الداعمة لها والفاعلون في الشأن العام، يمينًا ويسارًا، في الغالب، لم يكونوا مقتنعين بالديمقراطيّة كقيمة في ذاتها. وإذا كان العزوف الاجتماعي عن الديموقراطيّة مؤثِّرًا وممهدًا، دون أن يكون بحد ذاته كافياً لإسقاطها، فإنّ الأداة التقنيّة التي قد اعتملت في بنية الجمهورية تقويضًا، وكانت «الأداة التنفيذية» لهدمها، مثّلها الاهتمام الطارئ بالجيش بعد هزيمة فلسطين، ثم تتالي الانقلابات، إذ تفيد الأرقام المستخلصة أنّ عديد الجيش السوريّ عام 1948 هو خمسة آلاف عنصر دائم لا غير، وغدا في أقل من عشر سنوات، خمسة وأربعين ألف عنصر في 1954؛ بتكلفة سنوية بلغت 40% من الموزانة؛ وهو ما حوّل الجيش سلّمًا اجتماعيًا سريعًا للطبقات الأقل حظًا. والغريب أن أحدًا لم يشر إلى ذلك أو يعارضه، بل لم يكن لأحد أن يتوقع أن تضخيم عديد الجيش وميزانيته سيُفضي إلى كوارث طويلة الأمد على صعيد الدولة والمجتمع. وترافق ذلك مع «التبشير» بعبد الناصر، ومع شعبيته التي اخترقت الجميع؛ اليسار الصاعد، والمحافظين الذين اعتنقوا القوميّة العربيّة، ونادي العائلات وعلى رأسه القوتلي.

إذن، بإزاحة تداعيات صراعات الإقليم أو الصراع الطبقي أو الديكتاتوريّة الصامتة التي دَرُج على اعتبارها أساس انهيار الجمهورية السورية، فإنّ هذه المقالة تقترح، عبر البحث عن الأسباب الداخلية لفشل الديمقراطية السورية، انفضاضًا كاملاً عن مفاهيم الديمقراطيّة العامة وهجرها: فنادي العائلات الذي استمرّ في حكم البلاد منذ أن غدا إقطاعًا متكاملًا في أواسط القرن التاسع عشر، وورث الجمهورية حُكمًا وإدارة منذ إنشائها، كان مضطرًا في سياق الفضاء الديمقراطيّ المفتوح لتقديم التنازلات تلو الأخرى أمام الطبقة الوسطى الصاعدة والأرياف التي غدت بشكل متزايد متحررة وتطالب بالعدالة الاجتماعيّة والمساواة؛ وهو ما جعله يبحث عن أساليب للبقاء، كان منها الاعتماد على طغم عسكريّة تضمن استمراريته.

وعلى المقلب الآخر، لم يكن اليسار مقتنعًا بما حققه من إنجازات من داخل النظام الدستوريّ نفسه، ولم يستطع أن يجد في النظام المؤسساتيّ حينها جزءاً ضروريًا لصيانة الجمهورية، مُفضّلًا طليعته الثوريّة بأي ثمنٍ كان. وبين الاثنين، كان هناك من لم يكن مقتنعًا بكامل العملية السياسية، وعازفًا عنها.

وتشترك الأطياف الثلاثة، التي تمثّل الغالبية الساحقة من الطيف السوري آنذاك (يُستثنى من ذلك خالد العظم، ناظم القدسي، وبعض وجوه حزب الشعب)، في أنّ عملها هذا لم يمثّل خيانة من أي نوع للتراث السوري وما تم التسويق له بوصفه القيم الراسخة للفضاء العام، إذ كانت تلك القيَم مُخصّصة لشعارات افتُرِض أنها أكبر من الديمقراطية المجرّدة أو النقاش حول أشكال الإدارة، وكانت تتعلق، منذ أيام العثمانيين، بالاستقلال الناجز والسيادة والحريّة.

في المنطق الذي ساد حينها، ونستطيع أن نرى استطالاته حتى اليوم، يبدو الحديث عن الديمقراطيّة والحقوق الفرديّة سخيفًا مقابل رطانة الأحاديث عن الحقوق الجمعيّة للأمّة واستقلالها. إنّ هذا العزوف الجماعي، مُجسَّدًا بعوامل الضغط التقنية الناتجة عن تضخيم الجيش وصراعات الإقليم، أفضى إلى انهيار الجمهوريّة المزري، حتى أنّها لم تعد تقوى على احتمال أيّ شكلٍ من أشكال الحرية السياسية دون أن تغرق في الفوضى: فمن فسخ الوحدة وحتى انقلاب زياد الحريري

كيف يمكن لجمهورية، فعلًا لا قولًا، أن تستمر دون ديموقراطيين؟

-3-

على سبيل التعقيب

تُنتقد الجمهورية السورية عادةً بضعف إداراتها وسرعة انفراط عقد الحكومات فيها، ما خلق ضعفًا في التنمية وفي الاستجابة لحاجات البلاد، إذ لم تعمّر أي حكومة في السلطة لسنتين (وأما حكومة ناظم القدسي الثالثة فاستقالت في يوم صدور مراسيم تشكيلها)، لكن عند مقارنة واقع الجمهورية الأولى بدول أخرى، بما فيها ألمانيا فايمار أو الجمهوريتين الفرنسيتين الثالثة والرابعة، يُمكّن للمرء استنتاج أنّ عدم الإستقرار الحكومي وسرعة انفراط الوزارات يبدو سمة غالبة في ديمقراطيات النصف الأول من القرن العشرين البرلمانيّة، وكما عملت هذه الدول على إدارة الواقع للخروج من هذا المثلب، يسعنا الافتراض بأنه لو استمرت الجمهورية الأولى، لكانت تجاوزت مأزق عدم الاستقرار الحكومي هذا. ومع الأخذ في الاعتبار أنّ معظم المشاريع التي نسبتها الحركة التصحيحية لنفسها لاحقًا، ومنها مخازن حبوب الجزيرة، وسكة حديد القامشلي – اللاذقيّة (ربط مناطق الإنتاج بمناطق التصدير)، وسد الفرات نفسه، واستصلاح الغاب، وحتى توطين البدو، قد سبق ووضعت خططها أو بُدء تنفيذها خلال العهد الجمهوري، لأمكن تقدير مدى إيغال المرحلة الجمهورية في صناعة سوريا التي نعرفها حتى اليوم.

ذلك على مستوى المثال؛ أما في الواقع التاريخي، فكان ينبغي على سوريا أن تختبر بأقسى المعاني ما يعنيه السقوط: قمع الحريات العامة، ثم التحركات الشعبية باكرًا في نيسان 1964، وشلّ مختلف الفاعلين السياسيين: بدءًا من نادي العائلات الذي أحيل أعيانه إلى التقاعد بعد موجة تأميم الأملاك والتطهير من الملاك العام والجيش؛ المحافظون في جامع السلطان غريب 1964 والجامع الأموي 1965، بقايا الطبقة السياسية من خالد العظم وسواه، الذين لجؤوا إلى بيروت وباتت صحفها ودور نشرها ساحة معارضتهم للنظام الجديد؛ «طليعة» أكرم الحوراني المشتهاة التي فشلت، فاتجهت نحو المنفى، قبل أن تعود «اصطلاحًا» على شكل «طليعة» أخرى مقاتلة أواخر السبعينات؛ عبد الناصر نفسه وقد تحوّل إلى «العدو -الصديق» للنظام الجديد حتى وصفه علنًا بـ«البعث الفاشي»، بقايا حزب الشعب الذي جعل من التكامل مع العراق أساس سياسته الخارجية، كان عليه خلال سنوات قليلة أن يختبر القطيعة التامّة مع العراق بعد انقسام قيادات البعث على نفسها في 23 شباط 1966.

أما المنتصرون، بينما قبلوا وحافظوا على آخر مساهمة وطنية لنادي العائلات في الفضاء العام السوريّ مُمثَّلة بالانقلاب على الوحدة «التقدمية» مع مصر، فقد سرمدوا «الكراهية» عبر الشتم الدائم لـ «جريمة الإنفصال» ونظام «الردّة» و«الرجعيّة»، أو في نمذجة جرائم الإقطاع بوصفها تعميمًا لحالة البلاد قبل «حكم التقدّم»، فأُخفيت بذلك الخطيئة الأصليّة، خطيئة إسقاط الجمهورية، تحت طبقة من السُباب والتشويه وغيرها من الإسقاطات المستوردة من مصر أو حتى روسيا (وكأنّ في سوريا قيصر).

تمفصلَ التاريخ الحديث لبلادنا برّمته حول سقوط الجمهورية، سؤال لا يزال ذا جِدّة، ينتمي إلى اليوم بمقدار ما ينتمي إلى مرحلته الزمنيّة: فالسوريّون، الذين شكّلت سايكس – بيكو عقدة الذنب الأساسيّة المُأسطَرة والمُختصِرَة لرفضهم سوريا بوصفها كيانًا اصطناعيًا، يُمكنهم اكتشاف، أو بالأحرى إعادة اكتشاف، «طبيعيتها» ومدى تجذّرها في ذواتهم وعلاقاتهم، حتى وهم في المنافي. وبينما طوَّرَ أسلافنا نقاشًا سياسيًا ونضالاً اجتماعيًا رائدًا في بلادنا والمنطقة، فإنّ عزوفًا شبه كاملٍ عن الجمهورية وقِيَمِ الديمقراطية من غالبية الكتل المكوِّنة للاجتماع السوري الفاعل سياسيًا حينها، قد أدّى إلى انهيارها، وهو ما لا نزال ندفع ثمنه حتى اليوم. وربما نحتاج اليوم، أكثر من أي وقتٍ مضى، لاستيعاب نتائج اندراس الديمقراطية، فبين النزعات الفاشيّة المختلفة التي تتناتش الساحة السوريّة، ناهيك عن عزوف متجدد لطبقات وسطى واسعة، في الداخل والشتات، عن السياسة والشأن العام، نحتاج مجددًا للإيقان بأنّ نجاح الديمقراطية مرتبطٌ بمقدار تمسّك الجمهور بقِيَمها، وهو تمسّكٌ يمثل صندوقُ الاقتراع أحد تفاصيله الثانويّة في كل الأحوال، وأما جوهره، فهو تمامًا ما نادت به الثورة السورية: الحرية والكرامة.

*****