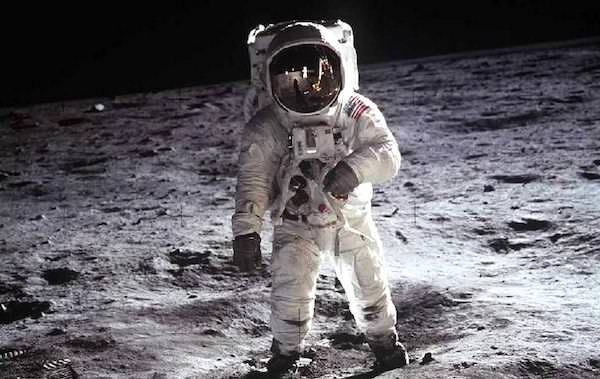

قبل نصف قرن من اليوم، أي في العشرين من تموز عام 1969، هبطت المركبة القمرية “إيغل” في بحر الهدوء على سطح القمر ضمن رحلة أبولو 11. بعدها بساعات، خرج نيل آرمسترونغ من المركبة ليكون أول إنسان يطأ سطح القمر. بعد ذلك بسنة وخمس شهور -أقل بشهر من ما يرد في مقطع «لا تضربني لا تضرب» من أغنية «بين العصر والمغرب»- استولى حافظ الأسد على الحُكم في سوريا، وإلى اليوم. لا نعرف ماذا قال حافظ الأسد يوم «إنجازه»، لكن نيل آرمسترونغ قال، لحظة وضع قدمه على سطح القمر، جملة دخلت التاريخ الإنساني، في بثّ حي تابعه أكثر من 600 مليون شخص يومها: «هذه خطوة صغيرة لإنسان، لكنها قفزة عظيمة للإنسانية». وقد قيل الكثير في تحليل ملحمية هذه العبارة، المنسجمة مع مهارات الولايات المتحدة في فنون الاستعراض، كما جرت محاولاتٌ لتخيّل عبارات بديلة، بعضها كان ظريفاً في إنتاج تخيّلات ساخرة لما كان سيقوله فرنسي، أو ألماني… حسب التنميطات الساخرة لكلّ بلد. حاولتُ تخيّل ماذا كان آرمسترونغ سيقول لو أنه رقّاوي وفشلت في إيجاد عبارة مقنعة، لكنني متأكد أنه لم يكن ليذهب في رحلة إلى القمر، أو إلى أيّ مكان أبعد من الطبقة، دون أن يحمل تنكة سمن عربي، على الأقل…

لعلّ القمر أكثرُ الرموز استخداماً في تاريخ البشرية، رسماً وقصائدَ وغناءً، وإحصاءُ الاستخدامات كلها مستحيل. لكن، على سبيل المثال، قبل رحلة أبوللو11 بـ 15 عاماً كان فرانك سيناترا قد غنّى كلمات بارت هوارد «طيري بي إلى القمر» في العام نفسه الذي نشر فيه نزار قباني «خبز وحشيش وقمر»، مثيراً استياء الأوساط المُحافِظة. بعدها بسنوات أعلنت فيروز جيرتهم للقمر، وأكّد بعدها جورج وسّوف -قبل أن يقسّم وقته بين الغناء والتطوّع في الأمن العسكري- أن القمر قد حَلف أشياء كثيرة، فيما غنّى ملحم بركات عن قمرين واقفين على بابه، ونحتفل هذا العام بمرور عشرين عاماً (أجل، عشرون عاماً) على تساؤل عمرو دياب «قمرين دول وللّا عينيك». تلفزيونياً، لا مجال لنسيان «إذا غنّى القمر» لمروان صوّاف على الفضائية السورية، وخصوصاً شارة موسيقى المصاعد التي أبدع ياني فرمها.

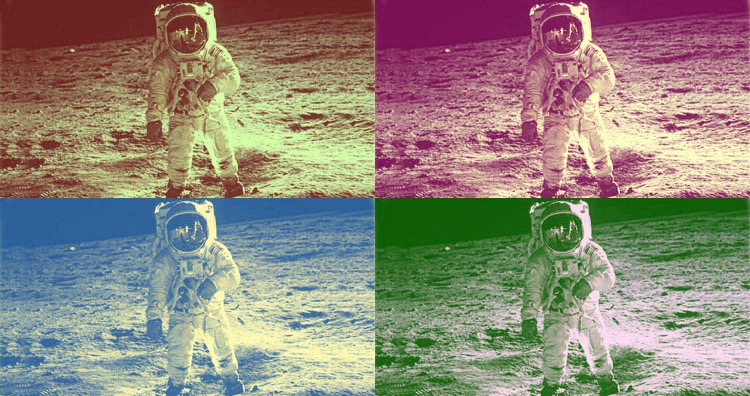

وقد ظهرت العديد من الوثائقيات والبرامج الخاصّة في وسائل الإعلام هذه الأيام احتفاءً بذكرى الملحمة القمريّة، ويستحيل على أيّ منها عدم الإشارة لنظريات التشكيك في صحّة الهبوط على القمر، التي ترى ما جرى مجرد تزييف هوليودي في سياق الحرب الباردة. وقد ظهرت هذه الفرضيات الإنكارية منذ اللحظات الأولى لإعلان الهبوط على القمر تقريباً، وتطورت خلال العقود الخمسة الماضية لتشمل أدق تفاصيل الرحلة: رفرفة العلم، شكل الظِلال وتوزّعها، كيف لم تتعطّل بعض الأجهزة والمُعدّات بسبب الإشعاعات، نوعية وجودة المادة الفوتوغرافيّة، أثر خطوات نيل آرمسترونغ وأدوين ألدرين على التراب القمري… إلخ. تحاول بعض المحاججات التشكيكية أن تقول كلاماً علمي الشكل، والسجالُ معها ودحضها مادة ممتعة ومفيدة لهواة النوع، لكن بعضها الآخر هَلوسي للغاية، مثل من رأى خيال المخرج ستانلي كوبريك، المتّهم بإخراج الهبوط المُزيّف على القمر حسب بعض نظريات الإنكار، معكوساً على زجاج خوذة أدوين ألدرين في الصورة الشهيرة التي التقطها له زميله أرمسترونغ.

لم أستطع منع نفسي من تذكّر روجر ووترز في كلّ مرة شاهدت فيها هذه الصورة خلال الأيام الأخيرة. ووترز ألّفَ أغلب موسيقى ألبوم «الجانب المعتم من القمر» لبينك فلويد، الصادر عام 1973. أتساءل إن كانت أعصابه تتحمّل اليوم مشاهدة ما يرتديه ألدرين على رأسه في الصورة، كونه قضى السنتين الأخيرتين مُظهراً ردود أفعال بافلوفية وهستيرية تجاه كل ما يتعلّق بأي خوذة بيضاء. أحد أعظم موسيقيي القرن العشرين، حقاً، قرر أن يُنهي حياته مهووساً ببثّ نظريات المؤامرة واتهامات الإرهاب ضدّ مسعفين ومنقذين سوريين في كلّ مرّة يجد أمامه مايكروفوناً أو جمهوراً. أعترفُ أنني أكره روجر ووترز اليوم قدر كرهي لكل اعتذاريي النظام مجتمعين، ليس فقط لأنه بوق كراهية ضد أبناء شعب مسحوق، يفعلون ما بوسعهم لإنقاذ أهاليهم في الوقت ذاته الذي يحاولون فيه ألا يموتوا هم أنفسهم، بل لأنه سرق مني كلّ ذاكرتي الموسيقية، وجعلني أتألم وأصاب بالذعر وأطوّر منعكس هروب متعثر كلما سمعت بدايات نغمة من تلك الأغاني، التي شكّلت موسيقى تصويرية لقسم هائل من ذاكرتي ومعايشاتي وانفعالاتي وصداقاتي و«تاريخي» العاطفي. أعترف أنني أحياناً أفشل في الهرب، فأنصت، وأنظر فيما حولي ساهياً وأنا أحاول لعن روح حافظ وروح ووترز معاً، على نغمة الأغنية.

ما لم يعد قابلاً للسرقة، أتمنى، هو الدور الكبير للسباق الفضائي بين الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة في تشكيل خيال أجيال مواليد الثمانينات وما قبل، أي الدور الكبير للثيمة في برامج الأطفال والقصص والكتب العلمية وغيرها؛ أكان ذلك من إنتاج الامبريالية الغاشمة، أو من منتجات الاتحاد السوفييتي مثل مطبوعات رادوغا ومير وغيرهما، التي كانت متوفّرة في سوريا. لم يكن لفظ اسم فالنتينا تريشكوفا سهلاً على طلاّب الابتدائي في سوريا حين كان يرد ذكرها في أحد دروس القراءة (في الصف السادس، على ما أذكر) مع اسم يوري غاغارين، أول رائد فضاء في التاريخ.

غاليثيا، موطن أخوالي، مقاطعة في شمال غرب إسبانيا هاجر أهلها بكثافة إلى الأمريكتين، وبدرجة أقل إلى شمال ووسط أوروبا، ما بين منتصف القرن 19 ومنتصف القرن الماضي، إبان الأزمات الاقتصادية الطاحنة وحروب تحطيم ما تبقى من الامبراطورية الإسبانية حينها، ثم قُبيل وخلال وبعد الحرب الأهلية الإسبانية. كثافة الهجرة الغاليثية جعلتها ركناً أساسياً من هوية المقاطعة: غالبية حِراكها الفني والثقافي مهجري، معالم الهوية السياسية الغاليثية وُضعت في المهجر (الأرجنتيني خصوصاً)، نشيد المقاطعة كُتب ولُحّن وعزّف للمرّة الأولى بين نيويورك وهافانا وبوينوس آيرس، وعلمها الحالي رُفع لأول مرة في كوبا. للمهجر الغاليثي أسماء شهيرة كثيرة جداً ضمن العالم الناطق بالإسبانية، وبعضها تتعدّى شهرتُهُ ذلك الإطار، مثل الممثل الأميركي مارتِن شين (واسمه الحقيقي رامون استيبث)؛ وبطل الفورمولا واحد النمساوي نيكي لاودا؛ ورامون تشاو، الكاتب والمترجم الفرنسي-الإسباني، والد الموسيقي الأناركي مانو تشاو. ثمة اسم أشهر، وإن كان أقل إحرازاً للإجماع بين أهل البلد، هو فيديل كاسترو. ولدينا غاليثيون اشتُهروا دون أن يهاجروا خارج إسبانيا، مثل الجنرال فرانكو؛ وآخر أكثر كونية وأقل إجراماً هو خوليو إغليسياس. الهجرة هوية المنطقة إلى درجة أن باقي الإسبان حين يلتقون غاليثياً في الخارج يحيّونه بطريقة غريبة بعض الشيء:«هناك غاليثي في القمر» (عنوان أغنية قديمة وشهيرة). تمزج الجملة ما بين السخرية من وجود غاليثيين في كلّ مكان في عوالم الناطقين بالإسبانية، والاعتراف المُحترِم لكُبرى التغريبات الإسبانيّة. لو تحققت مخططات ناسا وأُرسلت رحلة مأهولة جديدة إلى القمر خلال السنوات المقبلة، فلا نعرف إن كانت ستجد هذا الغاليثي الذي تتحدث عنه المقولة، فتغريبته باتت بعيدة في الزمن؛ لكن من المؤكد -بالقياس- أنها ستجد مطعم شاورما سوري هناك، وغالباً اسمه «دمشق»، أو«الدمشقي»، أو«شام»، أو«الشامي»، أو«ياسمين الشام»، أو «طيبات الشام».

أو، ربما، «قمر الشام».