تاريخياً، لا يمكن بشكل عام رصد علاقة خطية حاكمة تجمع الأزهر والدولة في مصر حتى لحظة 1952. فمنذ أن نشأ الأزهر في كنف الدولة الفاطمية، تمتع بمكانة مركزية بين مساجد القاهرة، وأُوقِفت عليه الأوقاف العظيمة، وصار مسجدَ الدولة الجامع، غير أن تلك المكانة تراجعت لاحقاً في ظل الدولة الأيوبية، ومُنع الجامع الأزهر حتى من إقامة شعائر الجُمَع، وتحول «جامع الحاكم» إلى مسجد الدولة الرسمي، إلى أن جاءت أيام المماليك وقفز الأزهر إلى موقع الصدارة مرة أخرى، ليصبح أهم مرفق تعليمي في مصر ويراكم أوقافاً تاريخية كبيرة أسَّست لاستقلاله المالي وتكثيف حضوره السياسي في المشهد المصري المعقّد، وصولاً إلى دوره الأخطر في تاريخ مصر الحديث إبّان الحملة الفرنسية، ثم لتكون له اليد لأول مرة في تولية حاكم مصر، الذي سرعان ما سيعمِد إلى تحييد الأزهر عن الشأن السياسي رغم استمرار الحاجة إليه لضمان استمرارية العمل في المرافق التعليمية والقضائية في مصر. مع التحولات السياسية والاجتماعية الكبيرة التي طرأت على كل من المجتمع والدولة في مصر، وبصدور قانون تنظيم الأزهر، يمكن رصد اتفاق شبه ضمني بين الدولة والأزهر الذي تحوّل إلى هيئة تابعة للجهاز الإداري (يدافع عن الاشتراكية حيناً وعن سياسات الانفتاح الاقتصادي حيناً)، غير أنه يحتفظ في المقابل بملف الأحوال الشخصية – وهو من اختصاص السلطة التشريعية – ليتحول من «حراسة الشريعة» إلى حراسة «قانون الأحوال الشخصية». فرضية العمل الرئيسية هنا هي الاستقلال المالي للأزهر – ممثلاً في الأوقاف

(1)

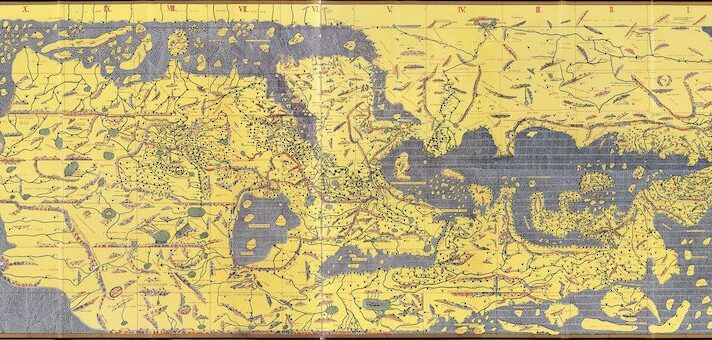

منذ وضع حجر الأساس لجامع القاهرة عام 971 (14 رمضان 359هـ) على يد جوهر الصقلي، كان لهذا المسجد الذي نشأ في كنف القصور الفاطمية خصوصية إدارية وموضوعية دون مساجد القاهرة القائمة وقتئذ، فقد ارتبط إدارياً وموضوعياً بالدولة منذ نشأته؛ إذ قُصد منه ممارسة ونشر التقليد الديني الإسماعيلي تحديداً، فأَمَّ المعزّ لدين الله الفاطمي المصلّين بنفسه، وألقى خطب الجمع والأعياد، وأوقف عليه الخلفاء الفاطميون

في أواخر عهد دولة المماليك البرجية (1382-1517)، أصاب الأزهر ما أصاب الدولة إجمالاً من اضمحلال حتى سقوطها.

أوائل العهد العثماني، أدرك السلطان العثماني سليم الأول مركزية الجامع الأزهر الفاطمي لا المملوكي بين مساجد القاهرة، فأقام الجُمَع فيه مدة ثمانية أشهر يشهدها بنفسه، ويُغدق فيها الأموال على الأزهر، وقام نائبه بتوزيع القمح وألف قطعة فضية على الأزهر والمدارس. وأثناء فترة الحكم العثماني، نشأت المجالس الاستشارية التي تمتّع بعضويتها كبار علماء الأزهر بما سمح لهم بمزيد من التدخل في الحياة السياسية.

(2)

بعد فرار المماليك واقتحام الحملة الفرنسية القاهرة، خلت الساحة المصرية من جبهة منظمة تمثّل مجتمع القاهرة. وفي يوم الأحد 22 حزيران/يوليو 1798، يذكر الجبرتي اجتماع العلماء والمشايخ للتشاور بشأن ما يكون، فأرسلوا مُكاتبة إلى الإفرنج بصحبة شخص مغربي يعرف لغتهم، فجاء الجواب الفرنسي استفساراً عن سبب تباطؤ هؤلاء العلماء عن الحضور «لترتيب ما يكون فيه الراحة»، فأجاب العلماء أنهم يطلبون أماناً لهم وللناس، فأعاد الفرنسيون تطميناتهم أنهم ما جاءوا إلا لطرد المماليك من مصر وتأمين المشايخ والعلماء والرعية، وطلبوا حضور المشايخ لترتيب ديوان منتخب من «سبعة أشخاص عقلاء يدبّرون الأمور». وفي يوم 27 حزيران/يوليو، استدعى الفرنسيون المشايخ، وعيّنوا عشرة منهم للديوان، من بينهم الشيخ عبد الله الشرقاوي شيخ الجامع الأزهر ورئيس ديوان القاهرة.

انتهج الفرنسيون سياسات مالية جديدة، إذ صادروا التزامات المماليك، وفرضوا الضرائب على الأراضي التي كانت مُعفاة من قبل، وهي بحسب قانون نامه سليمان (أو قانون السلطان سليمان)، أراضي الأوسية وأراضي الرزق، ومن بينها الأراضي الموقوفة وأراضي الإطلاق. وكان جُلّ العلماء من أعضاء ديوان القاهرة من «الملتزمين» (أي جباة الضرائب) وأصحاب الأوقاف العظيمة، وعلى رأسهم الشيخ عبد الله الشرقاوي رئيس الديوان وشيخ الجامع الأزهر، الذي كانت له التزامات كبيرة ضمن ولاية الشرقية

عُقد الديوان ببيت قايد آغا، وكان الناس يُهرعون إلى هؤلاء العلماء طلباً لرفع المظالم عنهم، إلى أن انفض الديوان الأول في 27 أيلول/سبتمر من ذات العام. أنهى الفرنسيون دور الوساطة الذي منحوه لمشايخ الأزهر، وعطّلوا بحسب الجبرتي إيرادات جميع الأوقاف، وانقطعت الرواتب، واستولى على نِظارة الأوقاف النصارى القبط والشوام، وجعلوا ذلك مغنماً لهم،

لم يكتفِ الفرنسيون بتحجيم تلك الصيغة التنظيمية الصورية التي كثّفت الحضور السياسي المنظم للعلماء، فسارعوا إلى السيطرة على أوقاف الأزهر التي يُدفع منها رواتب العلماء والمؤذّنين والمجاورين، فما لبث العلماء أن تنادوا بالثورة في تشرين الأول/أكتوبر من عام 1798.

كانت عوامل الثورة ضد الفرنسيين تختمر على الصعيد الشعبي يوماً بعد يوم بسبب ممارساتهم العسكرية والإدارية والمالية، ولجأ العلماء إلى تعبئة الشعور الديني ضد الفرنسيين،

بعد رحيل الحملة الفرنسية 1801، برزت طبقة العلماء كعنصر أقوى من ذي قبل في المشهد السياسي المصري بعد أن راكمت خبرات تنظيمية وسياسية كبيرة من واقع الممارسة الفعلية لدور الوساطة بين قيادات الحملة والجماهير أثناء تجربة الدواوين، والتنسيق مع شيوخ الحرف والتجار في مجتمع القاهرة، فضلاً عن العلاقة النظامية المباشرة مع مُجاوري الأزهر، مما كرّس الممارسة الاستقلالية للعلماء استناداً إلى قاعدة جماهيرية في مواجهة الولاة العثمانيين، فضلاً عن استقلالهم الماليّ المتمثل في الأوقاف التي دافع عنها العلماء إبان انتفاضة القاهرة الأولى. وكما أوضح دانيال كرسيليوس، يبدو أن إخفاق العلماء في تصور نظام اجتماعي مختلف هو الذي أدى بهم إلى عرض الإمارة على محمد علي،

(3)

أدرك محمد علي عند توليته حكم مصر عام 1805، بحسّه الاقتصادي وهو التاجر المتمرّس سابقاً، أمرَين مرتبطَين تماماً كان عليه إدارتهما بحسم. الأمر الأول تلك القوة السياسية والاستقلالية التي تتمتع بها طبقة العلماء في مقابل الولاة العثمانيين، والتي صعدت به إلى قلعة الجبل، ول اشك أن تحوُّل موقع هؤلاء العلماء بثقلهم الاجتماعي نحو الممارسة السياسية، وشُغْل بعضهم لكثير من وظائف أمراء المماليك الهاربين، قد استوجب نظر الوالي الجديد، وربما قفز إلى ذهنه المتّقد المنصب الحيوي لـ«شيخ الإسلام» الذي خصّ به السلطان محمد الثاني (1451-1481) المفتي الأكبر صاحب أعلى مرتبة دينية في الدولة العثمانية، في مقابل «الصدر الأعظم» صاحب أعلى مرتبة سياسية بعد السلطان، ومع هذا المنصب تلك الصلاحيات الموسعة التي حازتها المؤسسة الإدارية الضخمة إلى درجة أدت إلى المشاركة بالفتوى في الإطاحة بالسلطان ذاته. الأمر الثاني الذي انتبه إليه محمد علي هو اعتماد موارد مصر الاقتصادية وقتئذ بشكل شبه كليّ على الزراعة، سواء فيما يتعلق بالمحاصيل الزراعية أو جباية الخراج وفرض الضرائب.

ثمة فارق كبير بين مؤسسة شيخ الإسلام العثمانية وطبقة العلماء الأزهرية، التي لم تكن تتطلع إلى سدة الحكم ولم تكن لتتماهى معها بشكل تام. فبينما كانت المؤسسة العثمانية جهازاً إدارياً بيروقراطياً، يضطلع بمهام عديدة تهدف إلى تبرير السياسات السلطانية وتأمين الموارد المالية للدولة، وصولاً إلى الاشتراك في خوض المعارك العسكرية، كانت طبقة العلماء الأزهرية طبقة اجتماعية تقليدية متعلّمة، نشأت بوازع ديني فردي في الأساس، تتكئ على العلم بالأحكام الشرعية العملية، وإصدار الفتاوى لصيقةِ الصلة بالممارسات اليومية وبتلك المكانة المركزية للفقه في التقليد الإسلامي، بما أدى في نهاية المطاف إلى جمع الفقهاء بين المكانة الدينية والمنزلة الاجتماعية المكتسبة من كونهم في قراهم ذوي نفوذ مالي كبير موروث أو مكتسب، ومما ساعد في إبراز تلك المنزلة حالة الشغور السياسي والفوضى الحقيقية التي عانت منها الساحة السياسية في مصر بعد الحملة الفرنسية والاضطرابات المستمرة، وهو ما أفرز عنصراً جديداً يتحكم في المشهد المصري: الشعب الثائر الذي يلجأ إلى هؤلاء العلماء – بسبب مكانتهم الاجتماعية ودورهم التاريخي في الوساطة منذ عصر المماليك ومجالس دواوين القاهرة – والذي حاصر القلعة لخلع الوالي العثماني.

كان دخول طبقة العلماء في ميدان الالتزام سبباً رئيساً في الثراء المالي، وأحد أهم حيثيات المكانة الاجتماعية التي حازها العلماء في قلب المجتمع المصري الريفي. إذ شارك العلماء في نظام الالتزام منذ تطبيقه في مصر إلى أن شكلوا 6.9% من النسبة الكلية للملتزمين، بل إن بعض العلماء مثل الشيخ الشرقاوي أصبح يلتزم عدة قرى.

كان لا بد للوالي الجديد، وهو بصدد تأسيس نظامه المركزي الحديث، أن يجفف منابع قوة واستقلالية هؤلاء العلماء، الذين شكّلوا له من بين جبهات أخرى هاجساً ملحاً منذ توليه البلاد، ليمنعهم في نهاية المطاف من تكرار ممارسة الدور الذي قاموا به سابقاً.

(4)

ما إن صعد محمد علي إلى قلعة الجبل حتى اعتمد سياسات خاصة تجاه العلماء، ما بين الاستمالة والاستجابة والتهديد والسعي بينهم وحرمانهم من امتيازاتهم المالية. كما فرض إجراءات استهدفت تقويض الاستقلالية المالية للعلماء. فبدأ في العام 1807 م بإلغاء عدد من المزايا المالية للعلماء، ومنها إحباسيات الرزق، وهي الأموال التي كانت تُوقَف على العلماء، كما لجأ إلى فرض ضرائب جديدة على إيراداتهم من العقارات والأطيان (الأراضي المزروعة).

حاول العلماء عبثاً إثناء الباشا عن قراراته ولكنهم لم يفلحوا، فعمدوا إلى التحالف في وجهه. يذكر الجبرتي تعاهد العلماء (عمر مكرم والشرقاوي والمهدي والدواخلي والأمير) فيما بينهم على الاتحاد في وجه محمد علي، إلى أن سعى الباشا في التفريق بينهم بعد أن رفض عمر مكرم الذهاب إليه مع العلماء. كان إشراف عمر مكرم على الأوقاف أحد أسباب مواقفه المشهودة بين الجماهير والعلماء، وقد أدرك الباشا موطن تلك القوة وعاينها إبان حملة فريزر، فحنق على عمر مكرم كثيراً كما ينقل الجبرتي في الحوار الذي دار بينه وبين العلماء الذين نكصوا عهدهم مع عمر مكرم:

«ثم أخذ يلوم على السيد عمر في تخلفه وتعنته، ويُثني على البواقي: وفي كل وقت يعاندني ويبطل في أحكامي ويخوفني بقيام الجماهير، فقال الشيخ المهدي: هو ليس إلا بنا وإذا خلا عنا فلا يسوى بشي، إن هو إلا صاحب حرفة أو جابي وقف، يجمع الإيراد ويصرفه على المستحقين».

الجبرتي، عجائب الآثار، ج 5، ص344.

أدرك الباشا تلك البنية الإدارية التقليدية التي يتألف منها الأزهر في بداية القرن التاسع عشر، والتي لم تكن تتمتع بدرجة المركزية اللازمة لمواجهته، فعمد إلى التفرقة بين شيوخ الأزهر واستمالة بعضهم وحرمان البعض الآخر. يورد الدكتور محمد عبد الله عنان مقالة فولرز في مسألة الإشراف على الأزهر منذ العصر العثماني كما يلي:

«في العصور الوسطى، كان المشرف على الأزهر هو ’الناظر‘، ويعتبر من أكابر موظفي الدولة، وكان لكل رِواق رئيسه أو شيخه أو النقيب. ومنذ العصر العثماني فقط كان للأزهر رئيس علمي، هو ’شيخ العموم‘ وهو يقابل مدير الجامعة في الجامعات الألمانية. ويكون تحت إشرافه شيوخ الأقسام المختلفة، وهو يتعامل مع الحكومة مباشرة».

محمد عبد الله عنان، تاريخ الجامع الأزهر، ص208.

كان منصب «شيخ الأزهر» إذن منصباً علمياً في المقام الأول، لحقت به أعباء إدارية تتعلق بتنظيم العمل داخل المسجد والإشراف على الأوقاف التي نصّ أصحابها في شروطها أن يتولاها بصفته «شيخ الجامع الأزهر» للتصرف في أشغال الجامع من فرش وإنارة وصيانة ورواتب وغير ذلك. ولم تكن ثمة آلية متبعة لاختياره من بين علماء الجامع الأزهر، إذ يذكر الجبرتي الاقتتال الذي جرى في ساحة الأزهر بعد موت شيخ الجامع محمد النشرتي المالكي، بين أنصار الشيخ أحمد النفراوي وأنصار الشيخ عبد الباقي القليني، على شغل منصب المشيخة، وهو ما أدى إلى مقتل نحو عشرة أنفار وجرح الكثيرين، إلى أن حسم الوالي الأمر لصالح القليني.

وبصفة عامة، يمكن تقسيم أوقاف الجامع الأزهر إلى قسمين، ما تم وقفه لينفق ريعه على الجامع من حيث هو مكان للعبادة والدرس ويتولاه القائم بمنصب المشيخة، وما تم وقفه على رواق بعينه من بين أروقة الجامع ويتولاه شيخ كل رواق بصفته. وربما اقتضت هذه المفاصلة في اختصاصات الإشراف على الأوقاف عقد تحالفات بين علماء الأزهر للاتحاد في وجه سلطة الوالي الجديد، الذي نفذ من داخل تلك المفاصلة نفسها واستطاع فض التحالف باستمالة وتهديد الشيخين المهدي والدواخلي

خلال العقد الأول من توليه الحكم، شرع محمد علي في مراجعة نظام الوقف، فقام بإجراء تعديلات جذرية في نظام حيازة الأرض أدت إلى إلغاء نظام الالتزام وتأسيس نظام الاحتكار، الذي أدى بدوره إلى تعليق ممارسات الوقف على أعيان الأراضي لانتفاء شرط الملكية

وبالنظر إلى أركان الوقف التقليدية التي قررها فقهاء الشريعة، لم يكن من الواضح تماماً كيف يمكن لوقف تم إنشاؤه بالفعل أن يكون غير صحيح، كما لا يقتضي فقه الوقف أن يُبدأ بدفع ضرائب الحكومة قبل أوجه نشاط البر الموقوفة عليها الأعيان.

لا يمكن بالطبع قراءة الإجراءات التي اتخذها الباشا تجاه العلماء بمعزل عن السياسة الاقتصادية الكلية التي سلكها لإحداث إصلاحات اقتصادية رأى أنها حتمية من أجل المضيّ قُدُماً في مشروعه السياسي التوسعي، والتي أدت في النهاية إلى تنصيبه مالكاً وصانعاً وتاجراً وحيداً في القطر المصري، مغرقاً في الشمولية إلى درجة مباشرةِ المكاتبات اليومية والرد على ما يَرِدُه منها يومياً من أنحاء الدولة المصرية لمتابعة تنفيذ سياساته المركزية. ولكنّ طبقة العلماء التي تبلورت طاقاتها باجتماع عدة عوامل (النفوذ السياسي، شغل الوظائف السابقة للمماليك، الاستقلال المالي، المكانة الدينية والاجتماعية والزعامة الشعبية) جعلتهم في نهاية الأمر على رأس المستهدفين من تلك السياسات. من غير المتصور أن يكون محمد علي استهدف اجتثاث طبقة العلماء المتجذرة في المجتمع المصري، والتي احتاج إليها بحكم الأمر الواقع لاستمرارية العمل في المرفق التعليمي الأهم في مصر (الأزهر، والمدارس…)، ولا سيما أنه في المحاكم كان معظم القضاة يتلقون تعليمهم في الأزهر، غير أنه أدرك تحديداً البعد السياسي الذي تنطوي عليه ممارسات الوقف، بل مارسه بنفسه كما في حالة أوقافه على تكيّتي مكة والمدينة.

كانت العلاقة بين طبقة العلماء ومحمد علي علاقة مركبة في تلك اللحظة الاستثنائية التي شهدت ذروة النفوذ السياسي للعلماء ورغبة الباشا في التخلص من النظام السياسي القديم

في هذا الصدد، نجحت جهود محمد علي بالفعل في تحجيم الحضور السياسي للعلماء، وفي ضبط ملف الأوقاف، وهو ما تمّ تكليله في العام 1835 بإنشاء ديوان عمومي للأوقاف مهمته بحسب «لائحة ترتيب عملية الأوقاف بالثغور والبنادر» الصادرة في العام التالي: حصر الأوقاف الخيرية، وضبط حساباتها من حيث الإيرادات والمصروفات، وتنظيم صرف مرتّبات نظّار الأوقاف، ومحاسبتهم، والمحافظة على حقوق الجهات الموقوف عليها وفي مقدمتها المساجد، وتنظيم صرف مرتّبات موظفي تلك الجهات، مع إعطاء الأولوية لإقامة الشعائر إذا ما ضاق الرَّيع عن الشعائر ومرتّبات العاملين كليهما،

تمّ لمحمد علي إذن ما أراد بعزل علماء الأزهر، وحنَقَ الناس عليهم بعد أن كانوا يلجؤون إليهم. فعندما انتفضت القاهرة مرة أخرى في العام 1822 واحتشد الناس على أبواب شيخ الجامع الأزهر محمد العروسي، بادر محمد علي باشا إلى إرسال قواته نحو الأزهر، فما كان من الشيخين محمد العروسي ومحمد الأمير إلا أن خرجا من الجامع متخفّين عن العيون إلى القلعة، حيث يتربع الوالي، مما أثار السخط لدى عامة الناس من موقف الأزهر وشيخه.

هكذا كانت أموال الوقف المتغلغلة في البنية الاقتصادية لمجتمع القاهرة القديم بمثابة حجر الزاوية لطبقة العلماء الأزهرية في إعادة إنتاج تلك الطبقة اجتماعياً من خلال الإشراف على أعيان الأوقاف، وما يستتبعه ذلك من ثراء مالي وحيثية اجتماعية في ظل مجتمع زراعي في المقام الأول، وهو ما تُرجم بدوره إلى ظهير مادي قويّ كلما سنحت اللحظة السياسية، في واقع تبعية سياسية وغياب نُخب بديلة معبّرة عن إرادة مجتمعية. وقد تبدّى ذلك بوضوح في موقف العلماء الدفاعي عبر التاريخ ضد أية إرداة سياسية تصدر ضد الأوقاف المحصنة بـ«شرط الواقف كحكم الشارع» إلى أن اخترقت السلطة الحاكمة – عبر المركزية والفتوى – تلك الدفاعات التاريخية.