أَحومُ كأمّ قلقة فوقَ قِدر من البصل باشَرَ بالاحمرار. الضوء خافتٌ هنا، كمعظم أجزاء بيتنا العتيق، إلا أن بإمكاني، بعينين مغمضتين، أن أمدّ يدي لتحُطَّ بدقة فوق مطربان العصفر، بينما تنشغل اليد الأخرى بتقطيع فص من الثوم. في المطبخ هذا، أشعر أن سعةَ كفيَّ تتضاعف، أن بمقدور ذراعيَّ الالتفاف لاحتضان الرفوف والدروج التي أحفظ محتوياتها غيباً.

لم يكن الحال كهذا دائماً. لم تكن قدمي تطأ، إلا نادراً، مطبخ بيت العائلة. رفضتُ عروض أمي السخية بأن أقف إلى جانبها فوق فرن الغاز لأتعلم تحضير هذا الطبق أو ذاك. كنت أرى نفسي من خلال شق الباب، في جفنيها المتعبين وظهرها المحنيّ، تصعد الطوابق الثلاثة التي تفصل مكان عملها عن البيت، لتتفقد «الطبخة» التي وضعَتها على النار في الصباح ذاته. كنت أخاف أن تورثني قَدَرها كما أورثتْني عينَيها.

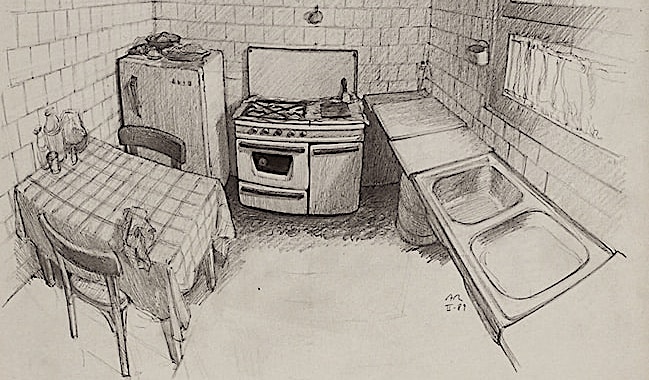

المطبخ ساحة حرب، وأنا تركتُها تخوض المعركة وحيدةً هناك، في تلك الغرفة المشؤومة بدون نوافذ.

أحاول أن أستعين بغريزتي بما يخص المقادير، لأدرك كل مرة، بِأَسى، أن الغريزة مثلُها مثلُ أية مهارة أخرى، تحتاج سنين من الممارسة – أن الفتيات لا ينزلقن من أرحام أمهاتن مع شهادة شيف، خلافاً لما تحاول إقناعنا به الإشاعات المغرضة. أرشّ الملح بهدوء وعناية، أُطَمئن نفسي أن شركائي في السكن لن يكونوا هنا ليتذوقوا الطعام؛ أن الضغط أخف؛ أني فأرةُ تجاربِ نفسي، ولست مسؤولة عن إطعام أفواههم الجائعة. إلا أن مزيجاً من القلق والترقب يملؤني. لا أملك سجلاً مطبخياً طويلاً، لذا فالنتيجة مدهشة دوماً. أتساءل إن كان الهال إضافةً قيّمةً لتشكيلة التوابل في هذه الطنجرة – أشك إن كنت قد شممت الهال يوماً في أكل أمي.. أُسعدُ لتمردي على أرثوذكسيتها المطبخية. أنا على أراض مجهولة بالكامل هنا. عالمةٌ تحاول اكتشاف عنصر كيميائي جديد، أو بالأحرى طفلةٌ على شاطئ، تمزج كل ما يتوافر أمامها من حصىً ورمل وماء.

أغلق جفنيّ لأعُبّ الهواء، فأعود إلى هناك…

العشاء كان نشاط العائلة المفضل لدي. والداي يعملان تسع ساعات يومياً، لذا فوجبة المساء هي الوحيدة التي نتناولها سويةً. أفضّلها أيضاً لأنها مكونة من أطباقي المفضلة: حواضرْ، أو ما يدعوه أبي عشاء مَلَكيّ! بيض «عيون» تحضّره أمي، سلطة بندورة ومخلل وكمون، زيت وزعتر، لبنة وزيتون…

لم نكن نملك غرفة سُفرة، إلا أننا جلبنا طاولة خشبية أسطحها ترتكز على أرجلٍ تُفتح وتُغلق حسب الحاجة، فننساها عادةً مطوية في زاوية الصالون حتى موعد الطعام. صناعتها الرديئة تجعلها تهتز أكثر من اللازم، فتثير غضب أبي الذي يقسم كل مرة أنه سيقوم بتصليحها، وينسى. وجبة العشاء طقس يومي. وإن كانت تفاصيل حياتي في سوريا بدأت تنسلّ من ذاكرتي كجيب مثقوب، فإن انعكاسنا على الطاولة التي نلمعها قبل احتساء كأس الشاي بالنعنع بعد الطعام ما يزال حياً في ذهني. عائلة واحدة سعيدة. جداً.

أو هكذا كنت أظن. ذاكرتي «توشّ». نتحلق حول الطاولة مجدداً. يجلس أبي على الكنبة الزيتية تحت ضوء النيون؛ تجلس أمي على الكرسي الأقرب إلى المطبخ. ستكون هذه رحلتَها الخامسة لتجلب عنصراً غير متوافر على مائدة الطعام. علبة الملح؛ كوباً من الماء لي؛ شوكة نظيفة لوالدي… أتخيلها تقوم بالرحلة ذاتها في السابعة من عمرها. أتخيل جدتي، التي لم أعرفها يوماً، تحمل تعبها لتقف على طابور الفرن لساعة ونصف لأن عمي يحب خبزه ساخناً. ووالد صديقتي، والسيگار يتدلى من حافّة فمه، يطلب من أمه السبعينية أن تحضر له كأس نبيذ آخر. يعود الألم لجانبي. أستعيد شعوراً مألوفاً بالغربة عن ذاكرتي، بالهوة التي بدأت تتشكل بين القيمة العاطفية التي أحملها لحدث ما، وإعادة سرده واختباره بوعيي النسوي اليوم. هذا «الاغتراب عن السعادة» بتعبير سارة أحمد. كل طبق يحمل ألف تفصيل، وألف حكاية. وأنا رأسي مليء بقصصِ نساءٍ أنهكنَ جسدَهن وروحَهن لأجل من أحببن. قصصٌ تبقى كموائد الطعام، منسيةً على هامش المشهد. تضيق الغرفة بي. رائحة الزعتر البرّي تدفعني للتقيؤ. أطفئ الغاز. أخرج.

تفترض سيلفيا فيديريتشي أن الانتقال – غير السلمي – من النظام الاقتصادي الإقطاعي إلى النظام الرأسمالي في أوروبا اقتضى تقسيماً جنسياً حادَّ المعالم للعمل، شبيهاً بتقسيم العمل الإنتاجي الذي بشّرنا به آدم سميث. بين القرنين السادس والسابع عشر، تفترض فيديريتشي، أصبح وجود النساء كأفراد مرتبطاً بشكل عضوي بإنجاب الأطفال والأعمال الأخرى المتعلقة بـ«تدبير المنزل». وبالرغم من أن الإنجاب كفعل كان عصب الاقتصاد الرأسمالي – بما يوفره من أيدٍ عاملة مستقبلية لنظام ناشئ في قارة أَهلكَ الطاعونُ ثلث سكانها – إلا أنه، على أهميته، أحدث رد فعل عكسياً. ففي مجتمع بدأت العلاقات الاقتصادية فيه تعتمد أكثر فأكثر على النقد، الذي استبدل الأراضي في النظام الإقطاعي، أصبح عمل النساء الوحيد المتبقي – على الرغم من أهميته – بدون أجر، وبالتالي بلا قيمة. نجد إذن في نشأة الرأسمالية خطاباً تقديسياً للعائلة، وحملة ممنهجة تحثّ المرأة على الإنجاب لمدّ النظام باليد العاملة التي يحتاجها من جهة، بينما تقوم – بالمنظومة القيمية الجديدة التي ابتكرتها – بالحطّ من قيمة العمل الإنجابي. جسدُ المرأة، كما المصنع بالنسبة للرجل في الأدب الماركسي، كان ماكينة إنتاج نظام استعبادي؛ مكاناً للغربة والاستغلال.

أهزّ رأسي بخجل. أقتحم المطبخ لأطلب من جدتي أن تلعن معي الذكورية والرأسمالية، وأن تبدأ إضراباً لن ينتهي حتى يعلن جدي مشاركته العادلة في أعمال المنزل. بعيون حائرة، تخبرني أن خالي حزين منذ يومين، وأنها تريد أن تحضر له «الشيشْ بَرَكْ» الذي يحب… لا وقت لديها لتضيعه في هرائي على كل حال. يدها اليمين مشغولة بتحريك اللبن كي لا «يتعقّد»، واليد الأخرى تضغط أزراراً على تلفونها المحمول. جدتي التي لا تعرف القراءة والكتابة، تحفظ موقع كل اسم على لائحة الأسماء في الموبايل. تخبرني بفخر أن رأسها السبيعيني ما زال بإمكانه تذكر ترتيب 30 اسماً دون الحاجة لقراءتهم. أدرك أني أشفق عليها؛ هي التي لم تحظَ بتعليم يؤهلها للحصول على مهنة، تُضني يومها وقدميها المليئتين بالدوالي في المطبخ على أنغام عبد الباسط عبد الصمد، أو في تبادل وصفات حشي «السمبوسك» وتجفيف الفليفلة مع جاراتها الكثر.

والمشهد قديم قِدَمَ الحياة. جدتي التي لا تدرك غير الطعام تعبيراً عن المحبة، وجدي في غرفة المعيشة يسخر من النسوان ومن رغبتهن المستمرة في قضاء اليوم كله في المطبخ، وأنا على يمينه، أضحك، وأفكر أنني لن أكون أبداً «نسوان». في ذاكرتي اليوم، يسيل الدم من أفواهنا عندما نأكل طعامها، كما لو كان قطعاً من الزجاج.

على سُنّة فيديريتشي إذن، مضيت أنا في مراهقتي لنسف ما يعتبر «شغل نسوان» من محتواه القيمي، كنوع من التمرد (على إفراغه من محتواه القيمي؟). أرى المفارقة اليوم، لكني وقتها كنت أظن بأني نسوية جداً و«أوريجينال». مقتُّ الفضاءات التي تشغلها النساء فقط؛ المطبخ وعيادة الوالدة والحمامات والأعراس. كرهت كل ما يرتبط بشكل تقليدي بالأنوثة؛ الطبخ والتنظيف والأطفال والضعف والبكاء والحنان والرعاية، حتى حب أمي كرهته.

بفضل رغبتي الحثيثة باسترجاع الماضي، أدرك أن حياتي مضفورة بحكايات حب وكره للطعام؛ بسرديات عن المطبخ كفضاء للإبداع أو كزنزانة انفرادية؛ عن الأكل كعدو في قصص فتيات أرَدْنَ الاختفاء علّهن يحتلِلْن أصغر مساحة ممكنة من عالم موحش. مثقلةٌ روحي بهنّ؛ برائحة الهال في شعر صديقتي وهي تحرك دموعها في دلة القهوة؛ بالصيام كفعل مازوشي أو كوسيلة لتطهير الجسد من ذنوبه و أوجاعه.

عندما تخرّجت من بيت أهلي في الثامنة عشرة، سكنت في منزل واحد مع أربعة ذكور. أحببت واحداً منهم عندما رأيت بريق عينيه لدى اكتشافنا فخارةً قديمة استخدمها لشواء سمكة في الفرن. الطبخ عمل فني راقٍ إذا كان من يمارسه رجلاً. أخبرني هو أنه كان يتسلل خفية في صِغَرِه إلى المطبخ ليحضّر طعامه بنفسه، لأنه كان يخاف أن يراه أفراد العائلة، فيحسبونه أءنَث من المقبول.

الوقت يمضي، هو يطبخ وأنا أجلي الصحون. اعتدت أطباقه، أحببت رغبته في أن يكون كل شيء كما يجب: أطباق السلطة وكؤوس الشاي، ألوان مختلفة في الحساء، ومكسّراتٌ مقلّاة فوق الفتّة. أحببت أيضاً أنه مَنَحَني بطاقة هروبٍ من فئة نسوان. كنا «الكَپل الكوول» الذي أردت، ذاك الذي يطبخ فيه الشاب بينما لا تعرف الفتاة أن تقلي بيضة.

أكرهه اليوم حين أقف أمام الفرن حائرة. أكرهه أكثر حين يخبرني أن الوحدة تُنسيه مؤخراً أن يطعم نفسه.

أعود إلى قِدر البصل، وإلى شعوري المستدام باللاجدوى. في هذا المنزل، ننقذ طعامنا من فائض البائعين في البازار. يرمون الخضار والفاكهة أحياناً إن لم تكن جميلة بما فيه الكفاية ليشتريها المارة. لذا فطعامنا بالمجمل مجانيّ، هذا إذا تغاضينا عن التحرش الذي نتعرض له عادة. أختار حبات الطماطم التي يوشك العفن فيها أن يبني أعشاشاً. وجبتي تُقرّها الخضروات التي قاربت أن تفسد في حرّ هذه المدينة الذي لا يرحم، وفي بيتٍ بلا براد. للأمانة، من يتذوق الطعام التي تُعدّه شريكتي في السكن لن يصدق أننا انتشلناه من على رصيف قذر. تستخدم موادَّ لم أعلم بوجودها قبل سكني هنا. تستبدل الزبدةَ بكريم جوز الهند، والبيضَ بطحين الحمص. تشهق رداً على اعترافي أني لا أحفظ طريقة تحضير الكنودل والغاسباتشو عن ظهر قلب (ولا أعرف ما هما حتى). باختصار هي فتاة «فيگان» من الطبقة الغنية من أميركا، تعيش الفقر كموضة، وأنا أحب العدسْ بحامضْ واعتبر أن الإندومي وجبة كاملة متكاملة.

المطبخ ساحة حرب، تتجلى فيه آليات صراعاتنا الجندرية والطبقية والعرقية. وأنا «أكش» الأفكار هذي بكفّي كذُبابة. أريد أن أجد فضاءً غير مثقل بنظريات عن سياسة المكان والنسوية والعنصرية والبطيخ.

سرَحاني يَحرق الطبخة، فأعلن فشلي وأتصل بالوالدة. يسبق الخوف كل هاتف فحواه استشارةٌ مطبخية؛ خوفٌ من أن تذكّرني أني كنت أملك الفرصة هذه لأكثر من 10 سنين ولم أستغلها. إلا أن كبرياء الوالدة أكبر من أن تدوس مكان الجرح. تسخر بحنّيّة من فشلي المتكرر واضطراري للاستعانة بها. تقصّ لي مجدداً روايةً عن صديقة لها في الجامعة، كانت تضع البهار بدل الكمون في المخلوطة. أضحك. طقوس طعامية جديدة بدأنا بابتكارها لردم المسافة التي تفصلنا. ترافقني خطوةً بخطوة على السكايپ لتحضير مْطبَّق الباذنجان. نستمع إلى أغاني الرّاس ومسلّم وظهرُنا محنيٌّ فوق الطاولة للفّ ورق العنب. وأخيراً تسألني للمرة الخامسة قبل قدومي لزيارتها: «ما قلتيلي إش بدك أطبخلك بس تجي؟».

الإطعام قوة تمتلكها النسوان في بلدي. طبخات أمي كنز أتشاركه مع أصدقائي علّها تشفي الغربة التي أنهكت أجسادهم. أتشارك معهم ريحة البلد في برد أوروبا وعزلتها. وأُشفى أنا ببطءٍ من الغربة عن جسدي في المطبخ. أستبدله بشعور عميق بالعرفان للنساء – والرجال على ندرتهم – اللواتي علّمْنَني الحميمية التي يتخللها تحضير الطعام؛ الطعام الذي سوف يدخل جسد شخص آخر؛ الفتات الذي سيكونه لبرهة.

أدرك أيضاً الاستغلال الذي يتخلله هذا العبء؛ أدرك مدى تعميقه لمفاهيمَ قمعيةٍ تُعرّف المرأة كنسيج واحد متجانس، وظيفتُه متصلة برغبته المستمرة في الرعاية والتضحية؛ استعداده أن يعطي أجزاء من نفسه ليرضي الجميع.

لكني أتساءل مؤخراً إن كان بالإمكان نقد هذه المفاهيم دون نسف القيمة العاطفية التي تشكل جوهر إطعام من تحب لأنك تحبه. ألا يمكن أن نكون نسويات ونسويين دون أن ننهر الشخصيات الأنثوية في حياتنا لأنهن يستمتعن بنشاط ما، إذا كان يتسق مع رؤية تنميطية للمرأة؟ هل أمنع أنا – وأخريات غيري – أنفسنا من الاستمتاع بالطبخ، أو الإنجاب، أو ممارسات جنسية «مهينة» للمرأة، لكي لا نشارك في النظام البطريركي؟ متى يمنع فهمُ المجتمع لهويتنا الجندرية رغباتِنا الحقيقية بممارسة نشاط يعتبر «شغل نسوان»؟ وما هي دوافع الرغبات، إن لم تكن – بشكل جزئي – ممارسة شيء ما يجعلك ومن حولك سعيداً في هذا الزمن البائس؟

هذي أسئلة تطاردني مع كل وجبة. المطبخ ساحة حرب. فضاء تتصارع فيه أسئلتي الوجودية بلا جدوى ولا نتيجة. أتشارك طعامي مع وحدتي، في حرّ الشمس على سطح بيتنا المهترئ. الطعام مالح قليلاً لكن لا بأس. أفكر بمن أحب، «مْفرطعين» في أرجاء الخليقة كحفنةِ رمل في الهواء. أفكر كيف يأكلون؟ من يحضّر طعامهم؟ هل يكفي راتب الدولة ليأكلوا ما يشتهون؟ أتخيلهم يجلسون على كرسي وطاولة تارة، أو يفترشون الأرض بصحونِ حواضرْ صغيرة وشاي «قطرْ» تارة أخرى. أتساءل إن كانت سُفرتهم تحوي عناصر مألوفة لا تحويها سوبرماركتات أوروبا، كالمكدوس واللبنة؛ إن كان طعمها ما يزال الطعم نفسه قبل أن نذوق مرارة الحرب، ويربط الخوف من الآتي ألسنتنا.

وتعود لذهني جملة تنهي بها أم صديقي وجبة طعامنا دائماً:

«إيييه، عقبال ما ناكل الأكلة الجاية بسوريا الحرة يا ماما».