يَعِدُ مجتمعنا المحافظ المرأة بالزواج، ملجأً وملاذاً وشكلاً وقواعدَ واضحة.

ملجأً من عالم تشعر شعوراً عميقاً بغربتها عنه، وبعدوانيته تجاهها. تخرج إلى شوارعه فتتضرر، ترى خطره كامناً في كل زواية، يتفرّس في جسمها، وكأن مجرد وجود جسمها في المكان العام هو في حد ذاته كسر لقاعدة تستلزم غيابه. عالمٌ لا تملكه، لا تفقهه، لا تملك سلطةً لتعريفه، فِعلُها فيه لا يساهم في تشكيله، ولا يعكس لها نفسها حين تنظر إليه.

ملاذاً في شكل عالم بسيط هو خاصتُّها، فهي تعرف كيف تُنظف البيت وتعتني بالأولاد وتحضّرُ الطعام وتُدير اقتصاد العائلة وعلاقاتها الحميمية.

شكلاً ينظم ما يبدو لها فوضى محيرة تعمّ العالم. فمجتمع الزواج بشكله الجنسي والإنجابي والرعائي يمنح غموض العالم وضوحاً وبساطة، ومعالمَ تستشرفها وتستطيع التنبؤ بها ومعالجة مشاكلها.

وقواعدَ واضحة على شكل تقابلية حقوق وواجبات (Reciprocity) تجمعها بزوجها، فإن هي أطاعته وأدّت واجباتها الزوجية، نالت منه ما تستحقه حسب ما تمليه هذه القواعد من نفقة ومحبة ورعاية وكرامة. إنه وعدٌ سحري، إذا أرادت أن تستمتع بما يعد به من رحمة، فما عليها إلا أن تؤمن إيماناً عميقاً باختلافها الراديكالي عن زوجها، واختلاف عالمها عن عالمه.

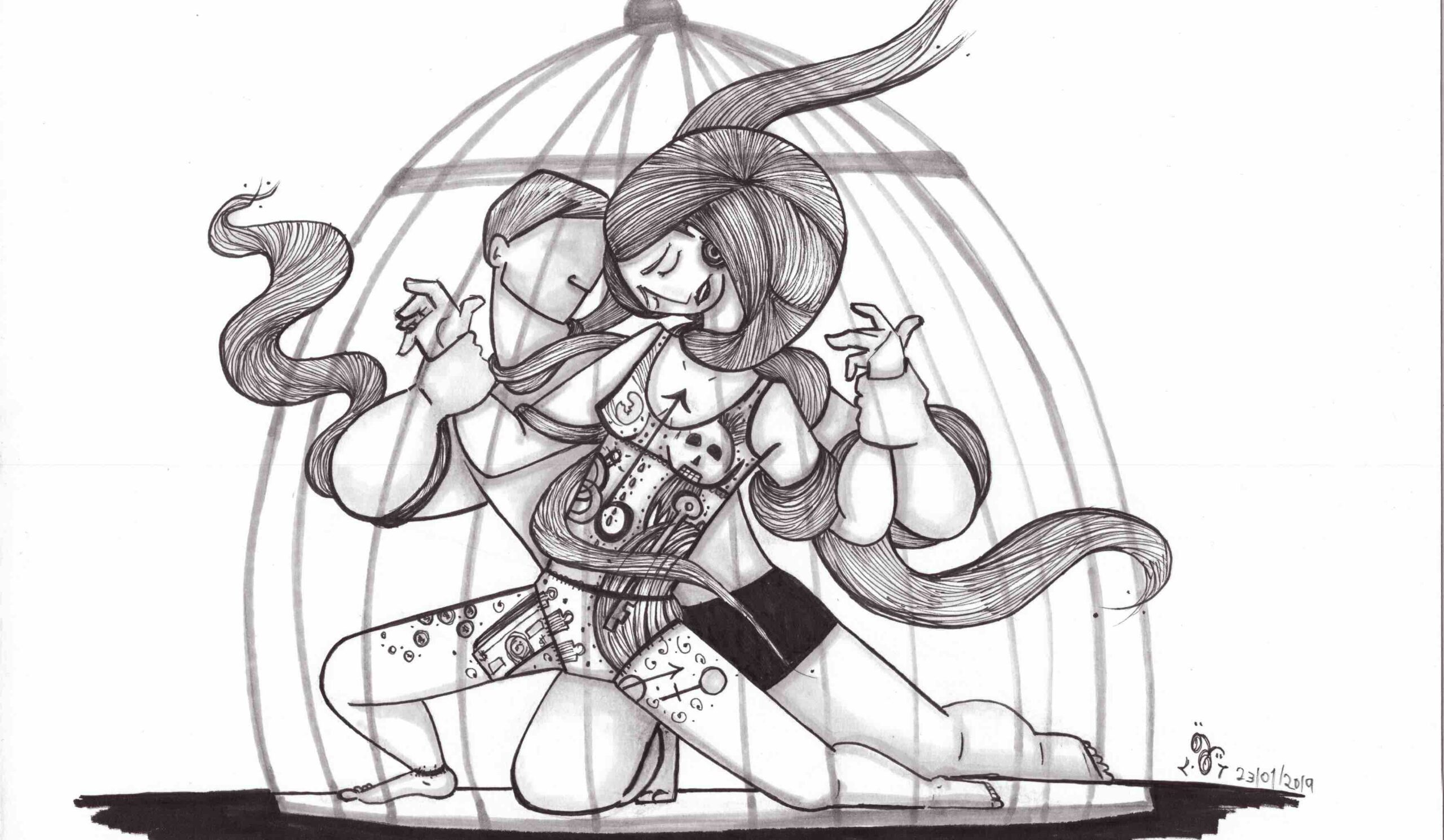

لكن وعدَ الملجأ والملاذ والشكل والقواعد الواضحة، ما هو في لبّه وصميمه إلّا وعداً واحداً: أنَّ تعنيف الرجل لها -الذي تخافه المرأة خوفها على حياتها بسبب ضعفها الجسدي- سيتم احتواؤه في الزواج عن طريق قوننته ومَعيرته أخلاقياً. لن يكون عشوائياً كما هو في الشارع، و لن «يهدّ الحيل» كما هو في العمل متدني الأجر، ولن يكون جبرياً كما هو في المدرسة، ولن يكون غامضاً كما كان في صغرها، ولن يتحول إلى جنس كما خبرته في لعبها ومرحها كطفلة مع أبناء الحارة. سيكون عنفاً عاقلاً وعادلاً. عدلُهُ ينفي عنه وصفَ العنف، فما هو إلا تأديب أو تصويب في حال أصاب المرأة تشويشٌ في فهما لدورها. عنفٌ يعيد للاختلاف الجنسي اختلافه، ويردّ له عنفوانه.

أي أن المرأة بالزواج، تستبدلُ عنف الرجال الآخرين، ذاك العنف الجبري المفاجئ الجائر الغامض، تستبدله بعنف رجل واحد، عنف شخصي، محدود، عادل وعاقل. لا يبدو الوعدُ سيئاً. بل إن رفضه يبدو لكثيرات ضرباً من ضروب الجنون، خصوصاً إذا تحقق الوعد لهنّ. رفضُهُ يبدو وكأنه نوع من التنازل عن واجب يلتزم به الرجل الواحد لينضم الى جموع الرجال الآخرين، رجالٍ لا حول لها ولا قوة في مواجتهم.

ومن هي المرأة الحمقاء اللتي ترفض هذه الصفقة؟ ولأي طبيعة للرجل تحتكم؟ وأي وعد من الرجال الغرباء تتأمل؟ أتعتقد هذه المرأة أن طبيعة الرجل ستتغير بالمساواة؟ ما المساواة مع الرجل سوى اختلاف جنسي دون أي التزام نحو المرأة. إنه تَحرُّرُ الرجل الواحد من الواجب تجاه المرأة الواحدة، لتصبح ملكاً مشاعاً لجموع الرجال. ستعيش هذه المرأة المتحررة مرضوضة الجسد والنفس والروح، تنتقل من رجل لآخر، يستخدمها الواحد ليرميها للآخر. صفقة التحرر هذه ما هي إلّا صفقة الموت: موت المرأة يتهددها وموتها منتهاها.

هؤلاء النساء -القابلات بالوعد والمرحبات به- رعينَ الاختلاف الجنسي بكل ما يملكنَ من حنكة وحكمة، فعِشنَ حياة هادئة، سالمة، آمنة في مكان خاص يحمل آثارهنّ في كل مكان، يضجّ بأفعالهنّ وأقوالهنّ وجهدهنّ الجسدي، عرّفنه فعرَفنه وعَرَفهُنّ. يختبرنَ تحقق وعد الزواج في شكل محبة من الزوج وكرامة في الزواج، تسعفهنّ من مهانة وبهدلة ومذلة كل ما هو خارجه.

تُشكّلُ هؤلاء النساء من لغةِ التقابلية، لغةِ الاختلاف الجنسي بامتياز، جُملاً تعبّر عن أحكامهنّ على زواج الأخريات: عن أحقية معاملة زوجة في زواجها، عن امتعاضهنَّ من معاملة أخرى، عن النصيحة لثالثة بهدف إسعاف زواجها، ونهرِ أخرى عن سلوك يبدو أحمقاً. امرأةٌ يضربها زوجها؟ آه! ما فعلت إذن؟ ما الذي قامت به فأغضبته؟ هذا هو السؤال الأول مبدئياً، والجواب عليه لا بدَّ أن يكون كاشفاً. قد يكون الزوج عصبياً، قد يكون أخرقاً وقد يكون مجنوناً. هذا كله لا يُغير السؤال الأول، وإن كان يُغير الحكم المعياري النهائي، بعد أن يتبيَّنَ الجواب. فبعض النساء تستحق الضرب! لغةٌ تبدو لهنَّ، بحق، ذات منطق داخلي وقوة تفسيرية لعالمهنَّ مع الرجال. لغةٌ كلما استخدمنَها خلقنَ الزواج، زواجهنَّ وزواج الأخريات، من جديد، بحيث يبدو الزواج كمّاً هائلاً من جُمل شكّلتها النساء باستخذام لغة التقابلية. وكيف لا يكون التقابل عادلاً؟ ما لها عليه وما عليه لها.

التقابلية بما هي نظام من الحقوق والواجبات، إنما هي نظام شكلي يخضع لتفسير يومي لا يخلو من صراع ضمني حول المعنى، والأداء اليومي لأنوثتها ولذكورته هو نوع من التسوية الضمنية بينهما حول هذا المعنى. لا مانع في أن يكون هو المُفسِّرَ الأخير، لا مانع في أن تُعدِّلَ أداءها لتخضع لتفسيره، ما دامت تعتقد أن هذا التفسير ليس بعيداً عن هذه القواعد، أي أنه تفسير تحتمله قواعد التقابلية. لا بأس في أن تترك عملها لتعتني بالجنين الجديد، فهو في النهاية من يتحمّل واجب الإنفاق عليها وعلى جنينها. لا بأس في أن تنام معه وهي غير راغبة، ما دام لم يأخذ لنفسه زوجة أخرى وهو يقدر. لا بأس في أن توفّر له أفضل قطعة لحم، وتحرم نفسها منها، فهو الذي يجهد لينفق عليها وعلى أولادها.

نظام التقابلية إذن هو نظام مستقل بذاته، Autonomous، قواعده تحتمل تفسيرات فضفاضة تدور حول فلك المفهوم التقابلي، للزوج فيه سلطة تقديرية في تفسير معناه، ترضى به الزوجة ما دام يبدو معقولاً لها ويوفّر مخزوناً مكثفاً من معاني الذكورة والأنوثة في أدائها اليومي المنزلي، Domestic.

يثير كل ذلك السؤال التالي: ماذا يحدث لو احتجّت الزوجة على تفسير الزوج لهذه القواعد؟ ماذا لو ارتأت أن أداء ذكورته قد خرج تماماً عن مفهوم التقابلية؟ ماذا لو طالبته بالنفقة مثلاً وهو عاطل عن العمل، بينما هي تضطر للعمل والإنفاق عليه وعلى العائلة؟ ماذا لو صاحت في وجهه: «أي رجل أنت؟ لا تصرف على عائلتك وتدع زوجتك تعيلك وتعيل أولادك؟ تقضي وقتك في المقاهي تقتل الوقت، لا تبحث عن عمل وأنت مقصر في أبسط واجباتك؟ تتركني أكدحُ ليل نهار لأدفع الفواتير، وأنت لا على بالك؟».

أي رجل أنت؟

السؤال يبدو لأول وهلة طبيعياً، يستدعيه نظام التقابلية نفسه، ويستند إلى مفهوم العدالة في توزيع الأدوار كما حددها هذا النظام: فهي التي تنفق بدلاً عنه. خللٌ ما أصاب الاختلاف الجنسي ولا بدّ من إصلاحه. وهو سؤال نابع من صميم هذا النظام، لأن احتجاج المرأة لا يأخذ شكل الاستنتاج المنطقي لهذا الاختلال. فهي لا تقول له مثلاً: حسناً أنا أنفقُ على العائلة ولذلك لست مدينة لك بأي واجب. لا سلطة لك عليّ، ولستُ مدينة لك بطاعة. أي أنه لا يعبّر عن تمرد على النظام. بل إن سؤال «أي رجل أنت؟» ما هو إلا استدعاء له ليكون رجلاً حتى تبقى هي امرأة. إنه مُعايرةٌ هدفها الدفاع عن التقابلية لا الخروج عنها.

في صيغته المشرقة، يعتذر الزوج لزوجته عن تقصيره، يَجدُّ في البحث عن عمل، يساعدها في شؤون البيت والأولاد ما دامت هي المنفِقة، أو لا يفعل. يرضى كلاهما بنوع من الإبهام في صيغة التبادلية بينهما، إلى حين حصوله على عمل واسترداده قدرته على النفقة. إبهامٌ مؤقتٌ محتمل بالنسبة لهما، ما دام الهدف هو إزالة هذا الإبهام في نهاية الأمر. وحالة الإبهام هذه قد تطول، حيث يُبقي كل منهما خطاب التبادلية وإن كان الفعل اليومي يناقضها. يتظاهران أنه هو الرجل وهي المرأة، وإن كان المراس قد أصابه اختلاطٌ في الجنسين.

في صيغته المظلمة يثور الرجل أمام سؤالها «أي رجل أنت؟»، يبدو السؤال له وكأنه آت من خارج نظام التقابلية. صحيحٌ أن واجب النفقة عليه، ولكن المساءلة به من قبلها غير مسموحة. فكما أنه هو المُفسِّر الأول، هو كذلك المُسائِلُ الأول، بل إنه الضامن الرئيس لنظام التقابلية. فإذا فشل في أداء واجبه تجاهها لسبب خارج عن إرادته فلن يؤدي ذلك إلى تعطل النظام بما في ذلك تَحلُّلُها من سلطته. ففي البدء كان عنف الرجل، لأنه قادر، ثم خلق هذا الرجل طوعياً نظام التقابلية يقيد به عنفه، وهو قادرٌ على الانسحاب من التزاماته، واستعادة هذا العنف وإرغامها على الالتزام بواجباتها بالقوة، وإن سمح لنفسه هو بالتحلّل من تلك الالتزامات.

«أي رجل أنت؟»، صفعةٌ تهبط على وجهها.

في صيغته المُرضية، يُخيل للرجل أن سؤال «أي رجل أنت؟» هو في حد ذاته إقرار واقعي بأنه قد فقد جنسه -قد تم إخصاؤه- وأن ما فقده هو قد أصبح لها. أصبحت رجلاً وأصبح هو، معاذ الله، امرأة. غدا كلاهما عبر السؤال متحوّلين جنسياً، وهو أمرٌ يُختبَرُ نفسياً على أنه نوع من الهيستيريا. ليس الرحم الذي يجعل المرأة هستيرية كما كان يعتقد الإغريق، بل أن تتملك لنفسها خصيتين كانتا أصلاً لزوجها! تشخيصٌ إسقاطي لهستيريته، فمن يفقد خصيتيه يصاب بالهذيان، يرى أشياء لا يراها أحد غيره، ويسمع أصواتاً لا يسمعها غيره. «انظروا لها» يصيح، «تُعنِّفُ أولادها وأهلها، رغبتها الجنسية جامحة، لا تكتفي بخيانتي مع زميلها في العمل بل تعدد علاقاتها على السوشيال ميديا مع رجال كثيرين». الخصيتان، وهما غريبتان عن جسد المرأة، وتنفيان طبيعتها الوديعة ورغبتها الجنسية المتدنية، تُحوِّلانها الى نوع من المرأة الوحش، عدوانية، شبقة، وقحة، جانحة.

يختلط التاريخ عند من أصابه الهذيان لفقد خصيتيه، فما كان سابقاً يصبح لاحقاً، وما كان لاحقاً يصبح سابقاً.

«عَنّفتُها لأنها اشتكت من العنف».

التحول الجنسي هذا حدثٌ جلل: ثورة في التاريخ، انشقاق في الأرض، تشوه في الطبيعة، انكسار في المعايير. ولأنه كذلك، فلا بد لحدث جلل يوازيه، يعيد الأمور إلى نصابها. يثبّتها في السرير ويغتصبها، لعلّه في الولوج داخلها يستعيد خصيتيه ويخلصها من هستيريتها. بعد الاغتصاب ستستعيد صوابها دون شكّ، وعسى أن تكرهنَ شيئاً هو خيرٌ لَكُنّ!

ولَكُنَّ في الاغتصاب حياة.

عندما يدخل النظام التقابلي أزمة حادة لها طابع مصيري، ويتبينُ للمرأة أن سلطة الرجل فيه كانت سيادية بسبب احتكاره للعنف قبل أن تكون تقابلية (أنا أنفق وأنت تطيعين)، وأن من يملك السيادة يُعلن الاستثناء -يستثني نفسه من أحكام قواعدها- كما يقول الفقيه الألماني شميت، عندها يتبيّنُ لها خواء الوعد. يبدو النظام حينها وكأنه خدعة، فالعنفُ ضامن اللّاعنف. لحظةُ وعي قاسية تضعها أمام ثلاثة خيارات: فإما أن تستدعي عنف الدولة لينفي عنفه كما الأب العادل الذي يصوب عنف ابنه تجاه زوجته، وإما أن تتراجع وترضى بنظام تقابليّ صوري، له شكل دون أن يكون له مضمون، وإما ان ترفض النظام التقابلي رفضاً جذرياً.

في الحالة الأولى تجازف بحياتها. كثيرات هن اللواتي فقدن حياتهن في الفترة الزمنية ما بين تقديم الشكوى وتدخل الدولة. فالدولة التي تُدين عنف العائلة تُعرِّفُه، وكم من عنف سال من جوف تعريفها، تُخضِعُهُ لإجراءات تحقيق وإثبات تمسكاً بمبدأ أن الأصل هو البراءة حتى يثبت العكس، وكم من امرأة ماتت وهي تنتظر عكس الدولة ذاك. فالعنف التأسيسي لعنف العائلة يثبت في كثير من الأحيان أنه أكثر فاعلية وأسرع انتقاماً، لا يؤرقه تعريف ولا يؤخره إجراء.

وفي الحالة الثانية تستعيد النظام التقابلي لينظم حياتها مع زوجها، وإن دخل عليه تعديل الآن. فهي لا تُطيع لأنه ينفق بل تُطيع حتى لا تُعنَّف. تُطيع لتحافظ على حياتها. شيءٌ ما في وعد الزواج الأصلي فسد. شيءٌ ما اخترقَ وعيها عن طبيعة هذا الوعد لا تستطيع ألا تعرفه الآن. أن التقابلية ما هي إلا هرمية يضمنها العنف.

وفي الحالة الثالثة تستشرف خطاب المساواة بين الجنسين بما هو تشابه في الأدوار كما صاغته المتمردات (الصغيرات؟) على نظام التقابليه. في هذا الخطاب ينضمر عنف الرجل من حالة حاضرة في نظام التقابلية تم تنظيمها بقواعد صريحة، ليختفي في خطاب المساواة بما هو دعوة إلى التشابه في الأدوار، ويتحول إما إلى حالة استثناءية مرضية أو إلى حالة إخلاقية تعييرية. في هذا الخطاب يصبح «تأديب» المرأة كمبدأ منبوذ تماماً أخلاقياً، ويُوصَمُ من يمارسه بأنه خارجٌ عن الطبيعة الإنسانية الصحيحة والصحية. وينقسم العالم حينها إلى رجال كُثُر طيبين أخلاقيين صحيحي الفطرة لا يُعنِّفون، ورجال قلائل باثولوجيين سيئي الأخلاق عديمي التربية.

ولكن ما ينضمر في الخطاب، لا يختفي في الواقع.