مقدمة

تجنّبه ما استطعتَ سبيلاً، أو داعِبهُ إن راودكَ حلماً أو حقيقة، حتى يجعلك قتيلاً فتجعله بدورك مقتولاً… فتنتصر…

نقطة مركز ودائرة هشّة

لم أكُن أعي أن الخوف قادرٌ على بناء المادة، أو لأقل أنه قادرٌ على هدم وبناء الأجساد من جديد، فالخوف يستطيع خياطتنا بشكل مستمر أبدي، وهو يوجد في العلاقة مع شيء ما، أو في انعدامها معه.

يجعلنا خوفنا من الموت وحيدين نبحث عن شركاء حبّ نتقايض معهم جيناتنا ونبني هيولى جسدية تتنفس وتتغوط من جديد، وعندما أقول هيولى جسدية فإنني قد أقصد ما تبقى من تفكير محمول ضمن مادة قشرة دماغية لا على التعيين، ذلك أن أفكارنا ربما تكون هي أجسادنا نفسها، التي تمارس طرح الفضلات بخوف يومياً. مع الأسف، لم يُسعفني الحظ في حلّ عقدة ثنائية جسد/فكر حتى اليوم.

لم يكن الخوف في رأيي إلا أول وأهم الدوافع التي تحرك جميع المخلوقات التي تتنفس، أعني على الأقل جميع المخلوقات التي تحمل وعياً مكدساً في صناديق سوداء ترتفع فوق الكتفين، صناديق سوداء تقوم بتسجيل لحظات النهايات التي تقودنا إليها هي نفسها. تقتلنا أدمغتنا، وتقتل نفسها، وتوثق لحظات عدمنا الأبيض.

كم من خوف تمظّهرَ في لعاب على شَفَتي جثة محمولة، كم من خوف رسمته مجزرةٌ صيغت من طائرة أجزم سريالياً أن سائقها يشرب الكحول في السماء، مع الشيطان.

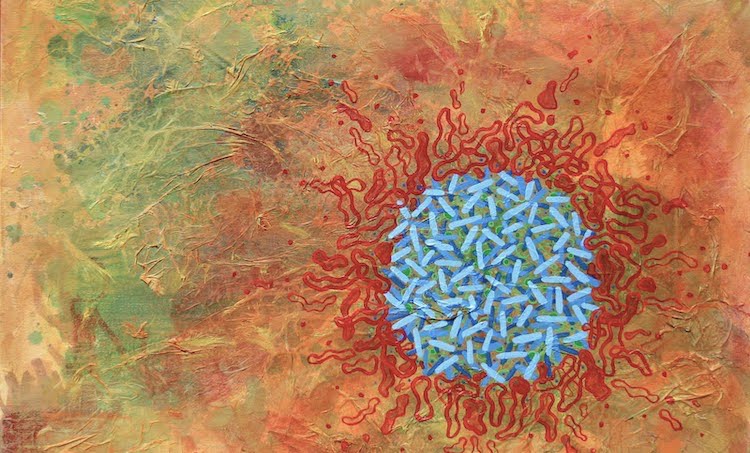

كم من خوف تماهى مع صوت سقوط نقاط العلاج الكيماوي وهي تتزحلق ضمن أنابيب موصولة بجسد مريض سرطان «هداك المرض» يحتضر، ويبحث في هاتفه عن أشياء تشتته عن واقعه.

كم كان الخوف من دواعي البحث عن أوائل العشق في مخيم حدوديّ، ومحاولة إطعام نازحين تشتت شملهم، والإصرار على عدم البقاء في البيت، والانتشار خارجاً بحجّة البحث عن آخر مختلف متألم واكتشافه. لربما كُنّا نبحث عبر ألم الآخرين عن وسيلة لتجاوز ألمنا، نحن الذين بقيت بيوتنا واقفة بأنانية تشهد المجزرة.

كم كان الخوف مسألتي المحيرة عند أول نظرة صباحية تضرب فيها مرآة الحمام وجهي، وجهي الذي تغّيرَ كثيراً منذ بدء الأحداث! الأحداث، هي التسمية نفسها التي أطلقها إخوتنا اللبنانيون، شركاؤنا في الانتداب الفرنسي وأنواع الطعام، على حربهم. ترى هل هي مصادفة أن نستخدم الكلمة نفسها، (حدث!)، أم أن الهدف في الحالتين هو إراحة الضمير، وتجاوز صعوبة البحث عن المجرمين والعدالة، والاختباء خلف سردية أن «الواقع معقد».

أما بالنسبة لي، فقد كان الحدثُ حدثين في آن معاً، أو لنقل أكثر قليلاً، أو ربما أقلّ بكثير. الحدث كان توازيَّ الفظيعين في بلدي وفي جسدي في الوقت عينه، ومع المخدرات القانونية التي تُسمّى مسكنات آلام عامة، يصبح التوازي تلاقياً عند أقل زيادة لجرعة المخدر بهدف البحث عن خمول أكثر، أو سبات أطول. أو بهدف تبرير إرسال رسالة نصية لثلاث أو أربع فتيات كنتُ أشتهي إحصاء عدد شاماتهنّ في منافي أجسادهنّ. أو بهدف المساعدة على فهم أغنية لـ (بينك فلويد) لم تكن مفهومة سابقاً. أو للوصول إلى شعور ما بعد حداثوي بأنني أتفكك كنص أو خطاب مُمدَّد على فراش.

كم كانت مسكنات الآلام بمثابة الحلوى بالنسبة لدماغي ولواقعي، كنتُ أتناولها كالفستق أو النيوتيلا، بسبب أو بدونه. كانت تلك المسكنات تجمعني مع سرطاني من دون مواعيد، وجهاً لوجه، بل ربما كتفاً بكتف، فأسمح له بالتبجح بسرديات لا أفهمها ولا تبرر له وجوده، كأن يقتحم ليل سكينتي قائلاً: «أحببتك أنت، صغيراً في السن، لا بل بالأحرى، شهياً ولذيذاً، واثقاً رغم قصر قامتك المخزي ومستواك الدراسي المضحك. كم كنت تكره الدراسة يا رجل، وتفضّل مضيعة الوقت على الهاتف. سأصارحك: أحببتُ أن أسمع الموسيقى التي تسمعها ذاتها، هل تعلم أنك كائن من موسيقى؟ هل تعلم أنك نوتة تتنفس وتأكل وتستمني وتتغوط؟ أحببتُ أن أستقرّ في أذنك اليسرى لكنك لم تساعدني، ما أجمل أن نتشارك مكاناً واحداً. غالبيتكم أنتم البشر تتكلمون عن محدودية الجسد أمام الروح والعقل، ترهات محضة، لا شيء يعلو الجسد، لا عقل خارج الجسد. هل صادفت عقلاً يتمشى على طرف نهر قويق يوماً؟! أو عقلاً يوقف سيارة أجرة لتقله إلى المكتبة العامة التي لم يزرها أحد قط بعد أن تم قنص الطريق من الجهتين؟ لم نسمع بعقل أخذ قرضاً من بنك أو سجل على معونة غذائية. هي الأجساد من تتصرف، والعقل يحسب نفسه الآمر الناهي. كم من مرة كان كأس عرق واحد كفيلاً بأن يجعلك تقول ما لا تريد قوله، ويجعلك لا تقول ما كنت تقصده. إنها المادة الكيميائية هي من غيرت علاقات العصبونات ضمن دماغك، مما أخلّ بديناميكية عقلك التي تفتخر بها. لكن وا أسفي عليكم يا معشر الحمير، كم كان عزيز نيسن محقاً في هذا، لا أحد يعلو عن الجسد، لا أحد يعلو عن المادة حتى في فناء الجسد، لا أحد يعلو عليه».

أحاول أن أُخرِسه بشرب الماء لتمديد تأثير المسكنات في دمي، لكن سرطاني يشبهني، فهوايته كثرة الكلام واللغو الفارغ. أفشل، ويتابع هو: «أحببت لسانك بعد أذنيك صراحةً، أو بعد فشلي في إصابة أذنيك، فلسانك متوسط الحجم لعوبٌ، قوي كعضلات ملاكم من الوزن المتوسط، ورديُّ اللون كفرَج مراهقة تنتظر دورتها على عجل. عندما لامسته لأول مرة، شعرت بالرعشة تمشي ببطئ على كياني القبيح، كان ممتلئاً باللعاب كبحر هائج مليء بالزبد دون خط أفق أو نهاية، متشبع برائحة مهبل خليلتك السابقة؟ تساءلتُ كثيراً كيف كنت تستطيع أن تغوص في اللانهائي إن كان شديد الحموضة، أعلم أنك تقدسه، فأصمتُ وأحاول أن أستمتع بما تستمتع. لن أنسى بقايا بعض قطع سندويشات الفلافل من جارك في الحارة، ما أشد مقاومة لسانك لقطع الفليفلة الحارة (الفليفلة الحسكورية). أدهشتني قدرة لسانك على تحمل ذاك المذاق اللاذع، كنتَ مجرماً بحقنا، ولكن ما ألطف العيران بعد قضمة من الفلفل الحار. كنت أنتشي به وتصبح الدنيا كلها بيضاء. لكن والحق يقال، فإنني أعتبرُ أن كل ما سبق من المحفزات لاختيار لسانك مسكناً لي، وقوتاً للأيام الصعاب، لكنه ليس السبب الأساسي ولا المسبب الأعمق، فالمسبب في اختياري لسانك رحماً أخرجُ منه هو قدرته على الكلام، اندهشتُ عند مشاهدتي لك وأنت تنطق كلماتك الأولى عندما كنتَ لا تعرف المشي حتى. كنتَ تعشق الكلام، حتى أن أصدقاءك في الصف السابع كانوا ينصحونك بأن تدرس الحقوق لكي تصبح محامياً، بسبب قدرتك العالية على التلاعب بالكلام والمعاني. أرجوك لا تقل لي إنه العقل من يتكلم، أعود وأكرر، كأسان من العرق وستصبح الدنيا وعقلك سيان في مواجهة الابتسامات التي لا مسبب لها، التي توزعها أمام مرآة غرفتك. كنتَ متكلماً يا رجل، فاخترتُ لسانك ليكون منفاي الأول، ولا أعلم إذا ما سيكون الأخير، لا قدّر الله».

أخرستُ صوت سرطاني بالقوة عن طريق فتحي لحاسوبي وبدء حلقة جديدة من مسلسل بريكينغ باد على شبكة نيتفليكس، وغفوتُ كالموتى وأصواتُ الرصاص تعلو من الشاشة، وتتقاطع مع لاوعي أحلامي، مُسترجعةً ليالي حلب الظلماء.

ما أمتع نتف الشعر من ذقني، هوسي وراحتي هذا، تخرجُ الشعرة من ذقني وترسل تلك السيالة العصبية المشبعة باللذة والألم إلى رأسي، فأنتشي ويتمدد فرحي حتى أقصى نقطة من جسدي، حتى يختفي، وأعود لأبحث عن شعرة أخرى تصرخُ لي أن تعال وانتشلني من وجهك، أنقذني من هذا السبات العالق في الدهون وحبوبك الحمراء المراهقة. أخذتُ هذه العادة السيئة من صداقتي لأب في كنيسة، كان مسؤولاً عن كنيسة تقع في أحد شوارع المسيحيين حديثي النعمة في حلب، كان قصير القامة، يمشي ببطئ السلاحف حديثي الولادة، أقرب للأرض منه إلى الله، يتلعثم في أغلب المناسبات الخطابية لكي يشتري الشفقة من المستمعين. كان ابنُ عمي، شاعرَ عائلتنا، وصاحبَ الغليون والثقافة الفرنسيتين، طبيبهُ العصبي. أخبرني ذات مرة، بشكل غير مباشر، أن أب الكنيسة تلك يدّعي مرضه بحثاً عن العطف فقط، لم يكن عطفُ الله يكفيه! ورغم كل هذا كنتُ أعشقه، معجباً ببلاغته وطريقته في الكلام، فقد كان يُمسك بشعرتين أو ثلاث من ذقنه، يلفهم ويلفهم ويداعبهم، ويتكلم عن سيغموند فرويد والتداعي الحر والجنسانية وما إلى ذلك. وكنتُ أنا ابن السادسة عشر، مدهوشاً بما أسمع، كانت أذناي وعيناي كالطاعون تحاول قتل أفكاره في عقلي، تبحث عن أقل هفوة لكي لا أشعر بأنه أعلى مني رغم قصر قامته التي تطال قصر قامتي تواضعاً. في النهاية أصبحنا جمعياً لا أدريين بسبب تدرُّبنا تحت يديه، ربما حقق رسالته بأن يبعدنا عن الله ما استطاع، ويحشرنا في زوايا الهباء.

مارستُ الكنيسة في بعض أيام «الأحداث»، لاجئاً للهرب إلى نفسي. نحن أولاد المشرق باختلاف انتماءاتنا لاجئون منذ المراهقة، منذ أول برعمة وعي تتفتح في الذهن.

ما زلتُ مقتنعاً أن النساء بعطورهن هُنّ من أوجدنَ روحانية أماكن العبادة، وبشكل لا عقلاني، من الممكن أن تكون فعلاً حواء هي التي طردتنا من الجنة، كما تفعل تلك العطور بي وأنا في رحم الكنيسة، مُلتجِئاً إلى نفسي.

يقطع انقطاعُ الكهرباء الصلاة، يقومون بتشغيل المولّدة، فتهدر كالأحصنة، وتتبدل رائحة البخور بالمازوت، ونعود مجدداً مؤمنين وملحدين إلى الدوغما الجمعية.

أنظرُ إلى المرآة الآن، ابتسمُ ابتسامة رضا لعودة شعري الى رأسي، أسألُ نفسي: كيف عاد وكيف ذهب؟ ولا أفهم حتى اليوم كيف تعمل تلك العقاقير الطبية. أداعبُهُ كأني أتعرّفُ عليه من جديد، أصفّفُ شعرات شاربي واحدة تلو الآخرى، أضحكُ ضحكات مصطنعة فقط لأعرف مدى تمدد الشعرة على وجهي وكيفية انسيابيتها وجماليتها. أكره نفسي بعد برهة، وأتهم نفسي بالسخافة والدونية، أنا الذي كنت أعتبرُ نفسي عميقاً كبئرٍ مثقوب لا نهاية له، أفرحُ الآن لأن شعراً نبت في وجهي، فيما أبناء الغوطة واليمن يبحثون تحت النار عمّا يخفف ألم فراغ المعدة. أعود وأصفّفُ شعر رموشي، مصدر فخري الجمالي، وسندي أمام قبح أنفي وفظاظة أذنيَّ اللتين تشبهان أُذُنيّ كلب (سلوكي) كما نقول بالعامية بحلب.

أبدأ بسماع التحيات (شاو أميكو) بين شركائي في السكن الجامعي، أجد صعوبة في فهم اللغة الإيطالية صباحاً، وخاصة عندما تأتي من بعيد متسلسلة بين جدران الغرف الهشّة. سكني الجامعي في إطاليا كان ديراً للرهبان الكاثوليك سابقاً، ومن هنا تستنتج بأن ضيق حجم الغرف ينمّ عن ضيق أفقهم، فقد اختاروا الابتعاد عن البشر. ربما كانو سارتريين أكثر من سارتر نفسه، لكنهم خافوا الوحدة وخافوا الشراكة في الوقت نفسه، فاختاروا بين البينين، وحدةٌ مع المطلق، وشراكةٌ مع من اختاروا الخيار نفسه، فتمَّ تعليبهم في غرف كما يتم تعليبي الآن.

لا أدري كيف تشعر الغرف حيال تغيّر ساكنيها من رهبان إلى طلاب، هناك استمناء يومي يوحد الإثنين دون شكّ، واختلاف في أنواع القراءات وأنواع الهوايات على ما أعتقد.

ألبسُ ثيابي، أنتقيها حسب الألوان، أي الأسود مع الكحلي والكحلي مع الكحلي والفضي مع الأسود. تسيطرُ الموسيقى الصباحية على كل شيء عامة، فإن افتتحتُ يومي على صوت موسيقى صوفية أو شرقية من موشحات أو قدود أو قصائد أو أدوار، رحتُ أعبّر عن حبي لأصدقائي عبر الواتساب، فلا أصدقاء لي ضمن الحيز المكاني القريب. أو أنني أختارُ الاتصال مع أبي، الرجل المسن ذي الحساسية العالية لنجاة الصغيرة. أكلّمهُ عن نجاحاتي الجامعية وحبّ طلابي الإيطاليين للغة العربية التي ألقنهم إياها، وعن قدرتي على إدخار القليل من المال لكي أشاركهم دفع بدل العسكرية الذي قد يسمح بأن أعود مواطناً سورياً قادراً على الخطو ضمن الأراضي السورية، ورؤية عيني أمي قبل موتها.

بالمقابل، إذا شاءت الأقدار أن أختار الكلاسيك المعاصر أو البلوز تحديداً، فسينتهي الأمر بشرود لا داعيَ له في مطلّ نافذتي، أبحثُ فيه عن أجوبة لا أسئلة لها.

أحاول الانتهاء من فطوري الممل، أتناوله ليستطيع جسدي الهشّ الصمود في مواجهة مطر المدينة ورياحها، الفطور المكوّن من الحليب ورقائق القمح والقهوة. أكتشفُ أن أحداً قد ألبسني ثيابي، على الأغلب يداي قد فعلتا ذلك من تلقاء نفسهما. أتأكدُ من أن شحن هاتفي الخليوي جيد، أرميه في جيبي الأيمن، وأرمي محفظتي في جيبي الأيسر. ألبسُ معطفي وأضعُ أحد أوشحتي ذات القماش الكاشميري، وأنطلقُ إلى الجامعة.

جامعتي تقع في منتصف مدينة ميلانو، في الشمال الإيطالي الرأسمالي، جامعتي كاثوليكية مُحافِظة، ضربني الحظ بأن أحصل على منحة لدراسة العلوم السياسية فيها عن طريق ترشيحي من قبل كاهنٍ من الرهبنة اليسوعية، الرهبنة التي أفتخر بأنها علمتني بأن الله هو حب بصرف النظر عن أي شيء، وبأن هذا الحبّ هو ممارسة يومية.

كُنّا وما زلنا أنا وهذا الكاهن اليسوعي على علاقة صداقة وطيدة، وحبي له مثل حبي لوالدي وأخي، رغم إصراره على محدودية العقل في القرن الحادي والعشرين، وإشادته بدواعي الإيمان في عصرنا، الذي ينافي ما أدرّب نفسي عليه بألم يومياً. كم كان محقاً، وكم أحسد المؤمنين، كم أحسدهم.

كنتُ أتنصلُّ من الجدال المباشر معه، فأختبئ خلف ادعاء أنني لم أصل إلى أجوبة بعد. وأنا صادقٌ في هذا على كل حال، لأنني في بحث مستمر عن الله أينما حلّ. كنا نعشق أم كلثوم ونسمع الأطلال من أطلال دير اليسوعية في الأشرفية في بيروت من الطابق الإثني عشر، كانت بيروت تبدو تعبة حتى النوم، وكنّا نحتسي مع اللازمة التي تنضح (أعطني حريتي أطلق يدي) القليل من الجعة الساخنة بسبب حرارة المدينة المرتفعة. كُنّا نلتقي في المساءات البعيدة عندما يعطيني من وقته القليل، نتكلم عن دور الأقليات التي نحن منها في الشرق الأوسط، وعن الثورة السورية وجنوحها، وعن الإسلاميين وخوفنا الشجاع منهم، الى أن نصل إلى اللامعنى في كل شيء. كنا نتشارك عدمية مبطنة.

لا أعلم ما الذي سيحدث، لا أعلم أين سيأخذنا الطريق، لا أعلم متى وأين سأموت، ولا أعلم كم من الوقت سيلزمني لأتجهّز لذاك اليقين الذي لا شك فيه. ومهما طال الوقت أو قصر، ومهما كان الخوف والألم وشمانا الأزليين، ومهما كان الموت حبرَ هذين الوشمين، فـ«الغريزة ليس لها إيديولوجيا» كما قال درويش يوماً. فليكن طريقنا مظلماً، ولتكن حربنا لا منتصر فيها إلا المستمر الحالم بالمستقبل الحر، البعيد عن الطغيان، السليم المعافى من الاختباء وأنابيب الأوكسجين، فالملل والخذلان سلاحا السرطان والديكتاتور في مواجهة الخلايا السليمة والأجساد الحرّة. لنسخر من قاتلينا وأمراضنا، ولنواجههم باستهزاء ما استطعنا سبيلاً.

فالسرطان مرض غير قاتل… للأسف.