اعتاد أبو زيدان الجلوس في المقعد المتواجد على يمين زوجته، يتنقّل بنظراته بين المدام كورين وبين الدفتر المفتوح على الطاولة أمامه، وكما لو كان طالباً لا يملك خياراً في الحضور أو التغيّب، يحاول أن يرسم في صفحات دفتره ما يستطيع رؤيته من أحرفٍ وكلماتٍ باللغة الفرنسية، تزداد يوماً بعد آخر، وتُكتب وتُمحى باستمرار، على لوحٍ يتوسّط الجدار في آخر القاعة.

كما هو حال كثيرين غيره في هذه القاعة، لا يُسيطر أبو زيدان على ذكرياته التي تجعله شخصاً حزيناً وحاضراً غائباً في معظم الوقت. تتوقّف فجأةً يد أبي زيدان عن الكتابة. تنطفئ الأضواء ويحلّ الصمت من حوله. هو الآن يخطو خطواتٍ خفيفة في مساحات أرضه الشاسعة في تلك المدينة البعيدة، سنجار. يُفكّر بزراعتها وكيف سيكون حصاد هذا العام. قطرات العرق بدأت بالتجمّع فوق جبين أبي زيدان. «لا بدّ أنها شمس العراق ولهيبها الحارق»، أحادث نفسي وأُراقِب باهتمام ثباتَ نظرات عينيه الزرقاوتين.

لم يَرُق لمعلمة اللغة الفرنسية، المدام كورين، اتّساعُ الفجوة المتزايد بينها وبين الحاضرين الثلاثين السّارِحِين في عوالِم مختلفة. بدون مقدّمات، هَوَتْ بيدها الضخمة على سطح الطاولة أمامها، وصرخت في الوقت ذاته بصوتٍ مزلزل يخلو من رومانسية الحديث الفرنسي المُعتاد: «أصغوا إلى الدرس!».

رفعتْ نظارتها قليلاً نحو الأعلى، ومن أسفل العدسات الثخينة، راحت تجول بنظراتها مع حركةٍ متباطئة للرأس من جهة اليمين إلى اليسار.

إلِينا، فتاة من جورجيا في بداية الأربعينيات من العمر. كعادتها، كانت منشغلة في أخذ صور «سيلفي» لنفسها. تضع نظارتها الشمسية وتمرّر أصابع يدها في شعرها تارةً، وتصطنع الابتسامات التي تكشف عن تجاعيد وترهّلات وجهها تارةً أخرى. تعيش إلينا وطفلتها الصغيرة في فرنسا منذ ثلاث سنوات، وحين تُسأل عن سبب قدومها، تُجيب بالانكليزية: «أسباب شخصية».

جورجيت، القادمة من روسيا، بسنوات عمرها التي تقارب الخمسين، والحاضرة دائماً بلون شعرها الأحمر ولباسها الغجري. دائماً ما تأتي متأخرة عن الموعد الصباحي الباكر لحصّة المدام كورين، وحين تصل، تنسلُّ بهدوء إلى مقعدٍ بجوار شابٍّ من روسيا أيضاً، لتحاول بعدها استكمال ساعات نومها.

فاطمة، المغربية الأمازيغية التي تتحدّث بصعوبة بعض الكلمات العربية فقط، تحاول مجاراة تعب الساعات الطويلة، وعناء حمل جنينها في أيام رفاهيته الأخيرة، قبل موعد قدومه إلى عالم اللجوء والبلاد الغريبة. في يومٍ كان مُحدداً من قبل المدام كورين لأخذ مجموعتها والذهاب بهم لزيارة أحد المتاحف المختصة بالتراث الإلزاسي في مدينة ستراسبورغ، أتى زوج فاطمة، المغربي الأمازيغي أيضاً، وأخذ يحاول إقناع المدام كورين بعدم قدرة زوجته على المشي والذهاب للمتحف، بسبب وضعها الصحي المُلاحَظ. لم تقتنع المعلمة الفرنسية، وأصرّت على ضرورة ذهاب فاطمة. بعد مشادة كلامية بين الطرفين، قرّر الأمازيغي الذي تبدو مظاهر التشدّد الديني واضحةً عليه، أن يمنع زوجته، ليس فقط من الذهاب إلى المتحف، بل وحتى من متابعة ساعات اللغة المتبقية في الأيام اللاحقة! غادرت فاطمة بصمت مع زوجها، وتابعت المدام كورين ترديد كلماتٍ متسارعة للتعبير عن استيائها مما جرى.

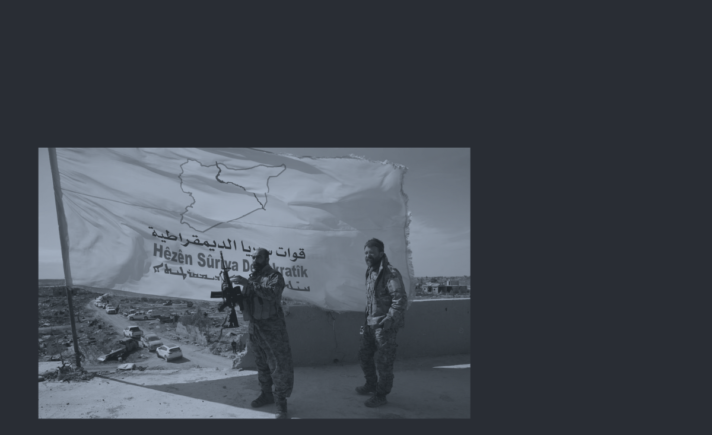

أوكتاي (اسم مستعار)، شابٌ من تركيا في أواخر العشرينيات من العمر. مع كل مناسبة للالتقاء بالآخرين وتبادل أطراف الحديث معهم خلال فترات الاستراحة القصيرة، كان أوكتاي يُدخّن بشراهة، ولا يملّ من تكرار سرد قصّته بلغة إنكليزية ذات لكنة تركية واضحة. يُخرِجُ من محفظته بطاقةً عليها صورته، ويقول إنها هويّة ضابط في سلاح الجو التركي. يُبدي استياءه من السياسة التركية والحزب الحاكم ويُكيل الشتائم للرئيس أردوغان. يفتخر أوكتاي بأنه كان قائداً من الطراز الرفيع لطائرة F16 الأمريكية المُقاتِلة. وحين جاءته في أحد الأيام، أوامر القيادة، بقصف المناطق الكردية داخل الأراضي السورية قرب الحدود التركية، رفض القيام بذلك وهَرَبَ إلى اليونان ومنها إلى فرنسا التي منحته اللجوء. حاول أوكتاي إقناعي بروايته على غرار الآخرين، لكن اختلاف التواريخ التي كان يذكرها مع كل مرة يُعيد فيها سرد قصّته، وارتباطها بفترة محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت في تركيا منتصف العام 2016، كانت جميعها مؤشّرات أو تخيّلات كافية، بالنسبة لي على الأقل، لإطلاق الحُكم على أوكتاي بأنه كان أحد العناصر التي شاركت في محاولة الانقلاب تلك.

محمد، ذو الشعر الأشيب، والهارب كما يقول من إيران، يُحاول بأعوامه الخمسين وتحدثه للعربية بالفصحى، أن يظهَر بصورة الرجل الحكيم والعارِف بما يجري حول العالم. قدّم نفسه على أنه صحفي عتيق. تقدّم نحوي في وقتٍ مستقطع بعد أن سَمِعَ بأنني من سوريا، وتحدّث ببطءٍ مُمِلّ: «في عام 2008، كنتُ في دمشق جالساً في أحد مقاهي الإنترنت، أُتابع بعض المواقع الإخبارية. لم تمض سوى دقائق قليلة، قبل أن يأتي عناصر المخابرات السورية الذين بدأوا بالاستفسار عن سبب وجودي وطبيعة ما أقوم به». وسُرعان ما انتقل «الصحفي» محمد بالحديث إلى ضفَةٍ مُغايرة: «الشعب السوري كان على خطأ بالانتفاضة ضد بشار الأسد والحكومة. سوريا كانت بلد الأمان والمستوى الاقتصادي الممتاز…»، وقبل أن يصل بالسيناريو المتوقّع من حديثه إلى مصطلح «المؤامرة»، تدخّلَ أبو زيدان الذي كان يقف على مسافة قريبة: «كل بلاوي هالمنطقة من العراق لسوريا إلى لبنان وغيرها، سببها إيران وبس».

حين وصلت المدام كورين بنظراتها إلى أبي زيدان، كان يُمرّر أصابع يده فوق رأسه. تأكّدَ من وجود قطرات العرق وابتسم. أدركَ مجدداً أنه لاجئٌ في فرنسا، وهو الآن متواجدٌ في درس اللغة الفرنسية الإلزامي. نَظَرَ إلى زوجته، لم يكن هناك ما يُقال. اكتفى بهزّ رأسه. كانت أم زيدان بلباسها الكرديّ التقليدي، حاضرةً بصمتِ امرأةٍ أُميّة تجاوزت نصف قرنٍ من سنوات عمرها. «ما تعرف لا تقرا ولا تكتب… حتى عربي ما تسولف ولا تفتهم»، صارَحَني أبو زيدان بذلك لاحقاً، وهو يُخرج هموم أعوامه الستين مع دخان سيجارته الهزيلة.

على امتداد شهرين، تَحضُر أم زيدان دروس اللغة الفرنسية منذ الساعة الثامنة صباحاً إلى الخامسة مساءً، باستثناء يومي السبت والأحد. تستغرق ما يزيد على الساعة الكاملة من الوقت في التنقّل بين القطار والباص للقدوم من البيت وفي طريق العودة أيضاً. تحاول أم زيدان بلا جدوى، التغلّب على ملل الساعات الطويلة في قاعة التدريس. تفتح دفترها الخاص، تحاول كتابة أيّ شيء بعد أخذ نظرةٍ عابرة على دفتر زوجها. تضع القلم جانباً وتُعيد ترتيب أوراق اللغة الفرنسية التي تُوزَّع كلّ يوم. تعود إلى الجلوس بلا نشاط وتكتفي بمراقبة حركات المدام كورين. حين يشتدّ الملل، كانت أم زيدان تُحادث نفسها بصوتٍ مسموع للآخرين، فتُطلِق كلماتٍ قليلة بالكردية، تحمل لحناً أقرب ما يكون للتذمّر والتشكّي، وهو ما يتسبّب بموجةٍ من الضحك تنتقل بين الحاضرين كالعدوى، وتجعل من أم زيدان نجمةً تحت الأضواء تعتلي خشبة المسرح للحظاتٍ قصيرة.

في استراحة الغداء عند منتصف اليوم، يجتمع على طاولةٍ مُربّعة في قاعةٍ أخرى، أم زيدان وزوجها وأصغر أبنائهما عادل (20 عاماً)، إضافةً إلى فتاتين وشاب، من أكراد العراق أيضاً. تضع أم زيدان طعاماً أعدّته مُسبقاً في المنزل، ولاكتمال الصورة، يحضر خبز الصاج بشكلٍ دائم! بعد إدراك أبي زيدان إشارات الاستفهام التي باتت تدور فوق رأسي برؤية هذا النوع من الخبز، بادرني بالقول بثقةٍ متواضعة: «من زمان متعودين، ما نحب ناكل غير خبز الصاج. أم زيدان اشترت سخانة تشتغل عالكهربا خاصة لخبز الصاج. اشترتها ونحنا بأربيل وطلعناها معانا بالطيارة لفرنسا».

ما يزال أبو زيدان يتساءل بين الحين والآخر، كيف أنّ «الدواعش بين يوم وليلة صاروا بسنجار!». يستذكر جيداً تفاصيل الإعدامات التي جرت في شوارع وساحات مدينته. يحاول تفريغ رأسه من أحداثٍ تتراءى أمامه كلما بدأ في روايتها. بعد ساعاتٍ قليلة فقط على لقائنا الأول، أصبحتُ صديقاً مقرّباً لأبي زيدان، يُحادثني باستمرار، وهو الذي لم يُخفي سعادته وشعوره بالارتياح بعد معرفته بأنني من دير الزور: «انتوا قراب علينا. أكُو شغلات جثيرة مشتركة بينّا وبينكم؛ اللهجة والعادات والأغاني والطبخ… راح العراق وراحت سوريا، بس انتوا عدكم بشار الأسد خربها، وأجوا الدواعش الأوباش كمّلوا هالخراب عالآخر».

بعد ارتداد يد المدام كورين من على الطاولة وتسبّبها في صحوةٍ مفاجئة للحاضرين، جاء وقت الاستماع إلى النشيد الوطني للجمهورية الفرنسية. بدأت المدام كورين بتقديم المعلومات التاريخية حول تأسيس النشيد ومعاني كلماته. تابعتُ باهتمامٍ للمرة الأولى، ما كان يُقال في ترديد النشيد، والتوزيع الموسيقي المُرافِق. كانت المدام كورين تقف مرفوعة الرأس وتستمتع بترديد مقاطع النشيد الحماسي، ليس لأنه كان يتوجّب عليها الظهور أمامنا في دَور المُعلّمة، وإنما هو تجسيد لمعنى احترام الوطن الذي يحترمكَ بالمقابل ويحميك، والعَلَم الذي تفتخر بحمله وتقف أمامه، على عكس هياكل الزومبي التي كنّا نظهر فيها أثناء وقوفنا لترديد «تحيّة العلم» السوري.

في ليلة الخامس والعشرين من نيسان/أبريل لعام 1792، أي قبل 226 عاماً، كَتَبَ كلود جوزيف روجيه دو ليل (كان حينها جندياً فرنسياً وعازف كمان يبلغ من العمر 31 عاماً)، النشيد الفرنسي أو «لا ماغسييز» (La Marseillaise). كان كلود جوزيف، آنذاك، في مدينة ستراسبورغ، عندما طَلَبَ منه عمدة المدينة، محاولة تأليف أيّ شيء من شأنه تحفيز السكّان للدفاع عن مدينتهم، في وجه الغزو المحتمل للنمساويين الذين كانوا عازمين على دحر الثورة الفرنسية، وإعادة تنصيب لويس السادس عشر كملكٍ للبلاد. نجح كلود جوزيف في مهمته، كما نجحت الثورة الفرنسية في تغيير وجه العالم لاحقاً.

أعودُ لمراقبة أبي زيدان وأم زيدان. يتردّد في داخلي صوتٌ لازَمَنِي طويلاً بعد ذلك اليوم: «وهران وهران رحتي خسارة… هجروا منّك ناس شطارة. قعدوا في الغربة حيارى… والغربة صعيبة وغدّارة». أُعيدُ تكرار هذا الصوت مع استبدال «وهران وهران» بـ دير الزور، وسنجار، وباقي القائمة التي لا تنتهي من مُدِن ذلك الشرق الحزين.