في نهاية شهر آب من العام 2017، كنتُ قد وصلتُ تهريباً إلى هولندا، بجواز سفرٍ إسباني، وحقيبة الرحالة المنفردين، وحلق في أذني، وربطة على يدي. في اليوم الذي سَبَقَ هذا الوصول، كنتُ قد استقلّيتُ باخرةً إلى جزيرة كيوس، وتوقفتُ تدريجياً عن استخدام اللغة العربية منذ أن استلمتُ جواز السفر المزوّر في أثينا.

كانت الخطة واضحة في رأسي: عليَّ ألّا أكون أنا في أعين ضباط الأمن، هكذا أستطيعُ أن أتجاوزَ النظام الأمني المُصمّمَ خصيصاً للتعرف عليَّ واعتقالي. أرعبتني الفكرة، وأثارت احتمالاتها حماستي. كنتُ كلما أضفتُ شيئاً إلى ملابسي لا يشبهني، كلما كنتُ أشعر باغترابٍ أكبر عن العالم وعن ذاتي. شعورٌ رهيبٌ بالاختناق والرفض.

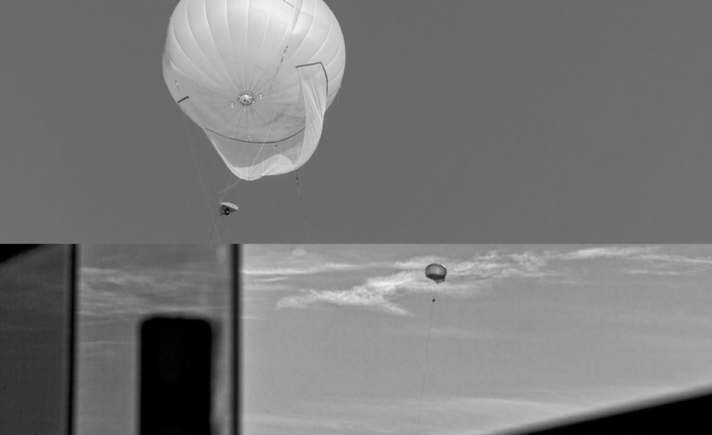

في ذلك اليوم، كان قد مضى شهران تقريباً على وصولي إلى اليونان مع حبيبتي وصديقاي، وسنة وأربعة أشهر على آخر مرة رأيت فيها «منزلي المؤقت» في حلب. يوم خرجنا من حلب، لم نكن لنتوقع أننا لن نعود قريباً، خرجنا بحقيبة صغيرة فيها بعض الملابس، وتركنا كل شيء ورائنا: رسائل الحب، هدايانا لبعضنا، أشياءنا الصغيرة، ملابسنا، دفاتر ملاحظاتنا، مسودات عديدة، حواسيبنا، كتبنا، المنطاد الصغير المعلق في وسط غرفة الجلوس. والأصدقاء.

مع أنني حفظتُ ملامح تهجير أجدادي عن ظهر قلب، لكنني لم أستطع تمييز تهجيري قبل وقوعه. لربما لم يكن أي فرق ليحدث، لا أعرف.

كان عاماً مليئاً بالخسارات: اشتدَّ الحصار الأسدي بتواطؤٍ دولي على أحياء حلب الشرقية، وكان أصدقائي الأعزّ عالقين هناك. لم يكن دخول جيش الأسد وارتكابه مذبحة بمن تبقى مُستبعداً، في الحقيقة كان عشرات آلاف المدنيين قد وجدوا أنفسهم بين ليلة وضحاها بيد الأسد. كانت الأحياء تتساقط واحدة تلو الأخرى، وكنا قد فقدنا أي أمل بالاستمرار في المدينة.

منزلنا في حلب كان فيه كل ما يدل على هويتنا الشخصية، كان الخيار واضحاً: إذا لم نستطع الاحتفاظ بأي شيء، فلنتلف كل شيء. لن نسمح للمحتلين أن يستولوا على ذاكرتنا. استطاع أصدقائي، بكل شجاعةٍ وحُبٍّ في ذاك الوقت الصعب، الحفاظ على الهاردات واللابتوب، طلبتُ منهم أيضاً أن يحتفظوا برسائل الحب بيني وبين زوجتي، وأن يحتفظوا بكتاب كنت قد كتبته لها وأهديتها إياه في عيد مولدها. لم يستطيعوا إيجاد الرسائل. كل شيء آخر تم إتلافه، عدا بعض دفاتر الملاحظات الصغيرة التي تشبه ماءاً مسكوباً متناثراً على الأرض.

لم تكن تلك المرة الأولى التي أُقتلَعُ فيها من المكان الذي أسكنه. في عام 2013 اضطررتُ إلى نقل سكني كلياً، بسبب الملاحقة الأمنية، من المناطق التي يحتلها الأسد إلى المناطق التي دخلتها المقاومة الشعبية المسلحة شرق حلب المدينة بعد أكثر من عامين على بداية المظاهرات السلمية. حتى بعد انشطار المدينة إلى نصفين، استمرت التظاهرات المطالبة بالحرية في المناطق التي يحتلها الأسد. في بداية عام 2013 قصف الأسد جامعة حلب حين كانت تستعيد عافيتها من التواجد الاستخباراتي والعسكري، وتعود لتدخل في حركة الاحتجاج السلمي المطالب بالحرية مرة ثانية.

قبل ذلك، كنتُ لا أزال أستطيع التنقل بين شطري المدينة، رغم المخاطر الأمنية وحواجز التفتيش التابعة لقوات الأسد المنتشرة في القسم الغربي منها، وتحديداً حاجز الاستخبارات الجوية على معبر بستان القصر، الذي تضطرُ إلى العبور منه تحت رصاص قناصَيّ الإذاعة والقصر البلدي اللذين كانا يتسليان بقتل المدنيين. كان صعباً عليَّ أن أترك قسم المدينة الذي أحفظه عن ظهر قلب، لكنه الحلم والاضطرار.

تعرفتُ على حلب الشرقية على إيقاع خريطة المظاهرات المطالبة بالحرية والعدالة والكرامة التي بدأت مع الثورة السورية عام 2011، تعلّمتُ كيف أصل إلى مواقع المظاهرات المحددة سلفاً، ورويداً رويداً بدأتُ أرسمُ خريطةً في ذهني لنقاط التظاهر والعلاقات الجغرافية بينها وبين مناطق حلب الغربية. بعد دخول المقاومة المسلحة إلى المدينة وانتقالي الاضطراري إليها في عام 2013، تنقلّتُ بين عدد لا يحصى من البيوت مع عدد كبير من الأصدقاء. من بيت قاضي عسكر الذي يبعد عشرات الأمتار عن مشفى العيون، حيث سترتكب داعش لاحقاً مجزرةً بحق المعتقلين والمخطوفين قبل طردها من حلب مطلع عام 2014، إلى بيت الزبدية حيث كنتُ أستطيعُ أن أرى من شرفته المناطق الغربية، وأحلمَ بعودة قريبة إليها. من البيوت والغرف التي آوتني هارباً ووفرت لي الأمان، إلى الغرف والبيوت التي آوتني مشرداً. كل ذلك الذي بنيناه مع الأحبة والرفاق فقدناه، كما فقدنا عدداً كبيراً منهم لاحقاً.

هكذا فقدنا، حبيبتي وأنا، المنزل الذي سكناه واعتنينا بتفاصيله في حلب. لم أشعر بالمجزرة التي وقعت فيّ حينها، كان كل ما يهم أن يخرجوا مع من تبقى سالمين. ما تبقى بدا مجرد تفاصيل تافهة. لم أعرف يومها أن مجزرةً في ذاكرتي وتكويني قد وقعت، وأن لجوئي الثاني، قد بدأ لتوه.

«ذاهبون إلى الوطن»

منذ أن بدأتُ أعي موقعي من الخارطة السياسية العالمية كلاجئ فلسطيني مولود في سوريا، اكتشفتُ أنني أعيش الاستثناء لا القاعدة. استطعتُ الحصول على بطاقة إقامة مؤقتة ووثيقة سفر، حرمني منها الأمن الأسدي لاحقاً بسبب انتمائي للثورة السورية.

وبدأتُ أدركُ أن كل شيء مؤقت. أنتَ مرميٌ على أطراف العالم، في مخيمات اللجوء التي تقع على الطرق الترابية السياسية، عشوائيات سياسية صنعها الأقوياء وسيجوها بالقوانين والأسلحة، يُترَكُ الناس فيها لمصير مجهول خارج حدود العالم، ويعاني فيها الإنسان من وضع هامشي معقد ومركب على كل الصعد.

للوصول إلى فهم وضعكَ القانوني، عليكَ أن تعبر سلسلة من الألغام السياسية والمتاهات القانونية. عليكَ أن تفهم أن بديهياتك هي استثناءات في حياة الآخرين، وأن وضع الآخرين الاستثنائي هو حياتك اليومية. هكذا، تبدأُ بالإدراك التدريجي لموقعك، ثم بإدراك السؤال: ما هي مسؤوليتي؟

كنتُ قد بدأتُ أدركُ موقعي في متاهة اللاجئ السياسية في سنّ الشباب المبكر. مع الوقت، بدأتُ بإعادة اكتشاف اللاجئ فيَّ. كنتُ أحاول استنتاج النظري من البديهي، لمحاولة شرح نفسي أمام العالم.

ومع الوقت بدأتُ أعي اغترابنا المُركَّب: كان فلسطينيو المخيمات في حلب يطلقون اسم «المغترب» على كل من وُلِدَ في المخيم ثم سكن خارجه. احتضنت حلب مخيمين اثنين للاجئين الفلسطينيين: الأول هو مخيم النيرب الذي تم بناؤه مطلع النكبة الفلسطينية، يقع شرق حلب مجاوراً لمطارها، وقربه توجد ثكنات عسكرية شيدتها قوات الحلفاء في الحرب العالمية الثانية. مع كل طائرة تمر فوق المخيم، كانت جدرانه تئن وتهتز، كأنها تبوح بألم المخيم ورغبته، كله، بالعودة إلى الوطن. شهد مخيم النيرب مظاهرات الحرية التي قمعها الأمن الأسدي. أما الثاني فهو مخيم حندرات (عين التل)، الذي يقع على بعد 13 كم شمال شرقي مدينة حلب، وقد كان مسرحاً لمعارك طاحنة بين قوات الأسد والمقاومة الشعبية.

يمثل المخيم لسكانه وطناً متخيلاً، أبوابه مفتوحة على بعضها كما حكايات سكانه. كان الفلسطينيون ممن اغتربوا عن مخيمهم، حين تضيق بهم الدنيا، يستقلّون أول سيرفيس ليعودوا إلى «الدار». في المخيم، تجد صور القادة والشهداء، صور الرموز والأبطال، وخرائط فلسطين في كل مكان. هكذا اعتدنا أن نُعوِّضَ غياب الوطن في كل شيء.

وهكذا كنتُ أرى المخيم: فكرةً، وأباً لكثيرٍ من الأفكار والقيم، أنتَ لا تنتمي للحجارة، مع أن الحجارة تكتسب معنىً وجدانياً مع الزمن. أن تنتمي لما يمثله المكان. كان شعور الغربة ينتابني في كل تفاصيل حياتي اليومية في حلب ما قبل الثورة: لماذا أنا هنا؟ ما الهدف من وجودي؟ طوال الوقت كان يراودني السؤال المعاكس: ماذا لو ولدتُ هناك؟ كنتُ سأجدُ المعنى!! بعد الثورة، عرفتُ لماذا أنا هنا، لماذا أنتمي إلى هنا. كانت هذه بداية فكّ اغترابي عن المدينة التي عشتُ فيها ما يقارب العشرين عاماً.

صفرين

«وطيب مو بتقدر تطالع جواز فلسطيني… ليش ما بترجع على فلسطين؟».

كان الجواب سهلاً، لكنه يحمل كثيراً من الغصّات. استطاعت السلطةُ الفلسطينيةُ أن تستصدر جوازات سفر للفلسطينيين اللاجئين، هذا الجواز الغريب من نوعه: للاستخدام الخارجي فقط! يذكّرك هذا التعبير بالعطورات أو مواد التجميل. يندرج التعبير على المواد الممنوع استخدامها للأعضاء التناسلية بسبب الضرر التي تلحقه بها. لم يكن هذا الجواز بأقل ضرراً على الفلسطينيين من ذلك النوع من المنتجات.

كيفَ أحملُ جوازَ سفر بلاد لا أستطيع الدخول إليها؟ هذا الجواز المشوّه، كجزءٍ من السحق السياسي الذي يتعرض له الفلسطينيون في كل مكان. يبدأ رقم الهوية للفلسطيني اللاجئ بصفرين، هكذا يستطيع ضابط أمن الاحتلال الاسرائيلي تمييزنا على الحدود، ومنعنا من دخول بلادنا.

«ولماذا لم تقدم على فيزا لدخول البلاد بشكل شرعي؟»

هذا السؤال، على سخافته، قد سُئِلَ لصديقي من قبل القاضي اليوناني. سبب السخافة في السؤال ينبع من كونه صادراً عن السلطة القضائية اليونانية. نظرياً، يستطيع أي لاجئ التقديم على فيزا لأي بلد، لكن عملياً: الجميع مرفوضون مسبقاً، إلا ما يندر من الحالات الاستثنائية التي تكون من أصحاب رؤوس الأموال غالباً.

هكذا، تجدُ نفسك منفرداً في مواجهة منظومة القمع والسحق هذه. تتدربُ على المواجهة، وتتخذها تحدياً يومياً. ستصادفكَ هذه الأسئلة من قبل النظام الذي يتنكر لجريمته، وستصادفكَ أيضاً من ناس يكنون لك المشاعر الطيبة. في كلتا الحالتين، عليك أن تكون دائماً مستعداً لتبرير استثنائية حياتك.

تتصفّح الأخبار، وأنت في بيت صديقة يونانية تعرفتَ عليها في هذه الرحلة. وترى أن جزّاري بلادك يطوفون العالم دون حدود، مع حراسة تحميهم من ضحاياهم. تُغلقُ هاتفك، وتكمل حديثك معها: عن الهموم المشتركة لشعبيكما، والأحلام المشتركة العامة والشخصية.

وتفكر: لماذا تضيق الحدود على المقهورين والحالمين؟ وتشعر أن هناك من يحاول ترويض الثائر فيك! إغراقك في تفاصيل تافهة، ناتجة عن منظومة القهر والاستعباد والطاعة. تريد الخروج عن النظام؟ حسناً! فلتدفع الثمن، وسنحاول جاهدين أن نُعيدَك.

بعد أن ذهبتُ إلى الفراش، كنتُ أفكرُ بجواز السفر الإسباني الذي سأحصلُ عليه. كنتُ أفكرُ بوثائقي الرسمية التي أستطيعُ الحصول عليها من «المنظومة القانونية»: إما أن أذهبَ إلى سفارات الأسد للحصول على وثيقة سفر، أو إلى سفارات السلطة الفلسطينية لأحصل على جواز سفر. في الأولى، يجب أن آخذ الموافقة من ضباط الأمن الأسديين، وفي الثانية يمرّ جواز سفري من ضباط الأمن الاسرائيليين! خيارٌ ثالثٌ للحصول على أوراق مُعترف بها؟ أن تخوض رحلة التهريب إلى أوروبا. الخيارات الثلاثة مبنيّةٌ لتنالَ منك.

كان المنزل ممتلئاً بالمحبة والترحاب والود والدعم دون مقابل، وكانت المنازل والأصدقاء الذين تعرفت عليهم في رحلتي، في تركيا واليونان، مشابهة لهذا المنزل: سنداً حقيقياً أَمَدَّني بما يلزمُ وأكثر لإكمال الرحلة.

الأمن ضد الحرية

وصلنا إلى اليونان بعد مضي حوالي عام على الاتفاقية الأوروبية-التركية فيما يخصّ اللاجئين. أَمسَكَت بنا بوارج حلف شمال الأطلسي في عرض البحر بعد أن نجونا من حرس الحدود التركي: هكذا، تعرفُ أن الحرب عليكَ أنتَ وعلى ما تمثله من تمرد على النظام العالمي. يريدُ العالم منكَ أن تبقى في عشوائيات المذبحة التي دعمها أو تجاهلها، هناك تخدم دورك كضحية في نظامه. أما هنا، فأنت وجه المذبحة الحيّ والشاهدُ عليها، الجسد الحيُّ المُطالِبُ بالعدالة والتغيير، الذي يمشي في «شوارعه» ويهدد «استقرارها». لا مكان لك إذاً!

بدأتُ أرى كيف تُعامِلُ سلطات الاتحاد الأوروبي اللاجئين: معاملةً لا أخلاقية، بما أمكن من الشراسة. كمعاملة السلطات التركية للاجئين. تُترَكُ مُعرّضاً للقتل أو الغرق أو أي خطر آخر على يد صانعي السياسات أو العصابات الأخرى، وفي كل مرحلة يخطر لك أنك تخلصت من الخطر، لكن الخطر حولك دائماً. أنت الشيء الذي صُمِّمَت الأخطارُ لتنجذبَ إليه!

كانت الجزر اليونانية قد تحولت إلى معسكرات اعتقال، أُطلِقَت فيها كافة الصلاحيات لإيقاف تدفق اللاجئين. حيث يتعرض كل لاجئ لبرنامج من الذلّ، قد ينتهي بالاعتقال والتعذيب والترحيل، أو الموت. سيكون محظوظاً كفايةً من يغادر هذه المقتلة.

في ليسفوس كنتُ شاهداً على الحراك الثوري السلمي المطالب بالحرية، عندما بدأت المظاهرة، في مكتب European Asylum Support Office EASO، الذي يقع ضمن مخيم موريا. المكتب مسقوفٌ ومحاطٌ بالسياج، فيه ساحةٌ كبيرةٌ وعدة مكاتب منتشرة هنا وهناك. في المكان ذاته تعرفتُ إلى ضابط أمن يريد أن أستخدم معارفي كناشط إعلامي، لأجد له عملاً كمرتزقٍ في سوريا.

في ذلك اليوم اندلعت المظاهرة المطالبة بالحرية أمام قوات الأمن. رفع المتظاهرون شعار الحرية فقط، وهتفوا له بلغات عدة. بدأ الأمن بإثارة الذعر بين الناس، اختبأ الموظفون في مكاتبهم، أما طالبوا اللجوء فلم يُدخِلهم أحد إلى المكاتب. في الوقت الذي بدأ فيه الأمن مهاجمة المتظاهرين، كان محاميَّ وصديقي اليوناني قد بدأ يهتف بصوت منخفض «حرية».

انتهت حركة الاحتجاجات وقتها مع اعتقال 35 شخصاً، يواجهون تهماً تصل أحكامها إلى عشر سنوات داخل السجن ثم الترحيل، سُميّت القضية لاحقاً بـ Moria 35.

كثيرٌ من الحواجز، يقابلها ناشطون مناصرون لقضية العدالة والحرية. في جزيرة ليسفوس، كنتُ شاهداً على نضال ناشطين من مختلف أنحاء الأرض، لاجئون وغير لاجئين. شيئاً فشيئاً، بدأت غربتي عن المكان بالتلاشي. في الليلة التي سبقت مغادرتي جزيرة ليسفوس، التي لم تكن لتتم لولا دعم صديقتي المحامية وكثيرٍ من الأصدقاء، كنتُ فرحاً وحزيناً في الوقت نفسه: لم أعد غريباً هنا، لكن عليَّ أن أغادر. أريدُ أن أغادر، وأن أبقى. قبل هذا الوقت بعدة أسابيع، كانت مجموعتنا قد استطاعت أن تغادر الجزيرة وبقيتُ أنا، إذ اعتقلتني السلطات واتهمتني بالإرهاب. كان الاتهامُ بالإرهاب جزءاً من سياسة مُتبعة، إذ عمد الضابط المسؤول عن التحقيق إلى استفزازي في غير مناسبة: «جبان… تركت بلدك»، «لو كنت في مكانك لقاتلت حتى النهاية»… إلخ. كان الضابط يدفعني إلى لعبته: أن أقول شيئاً يستخدمه ضدي، قام أيضاً بتهديدي بالضرب والتعذيب، لكني لحسن الحظ نجوت من الموقف. اكتشفتُ لاحقاُ أن سوريين ولاجئين آخرين تم تعذيبهم في مراكز الاحتجاز اليونانية، وبعضهم عُذِّبَ بالصدمات الكهربائية.

أُطلِقَ سراحي لاحقاً، وحُكِمتُ بالسجن مع وقف التنفيذ.

كان أحد أسباب كشف أمري في المطار أنني لم أتخلص من بطاقة سفري بين اسطنبول وأزمير. لا زلتُ أعتقدُ أن خسارة الذكريات التي مُنيت بها في مذبحة حلب، كانت سبباً في زيادة هوسي بالاحتفاظ بقصاصات الذاكرة.

لم أكن قد استوعبت بعد فداحة الخسارة، لكن ومع كل خطوة أخطوها كنتُ أشعرُ بتلك الفداحة. كانت الذكريات والقصص هي ما تدفعني في كثير من الأحيان للاستمرار: الشعور بوجودي، كياني وتاريخي الشخصي والعام.

ذاكرتك، تاريخك: كنتُ بدأتُ أدركُ أن فقدان تاريخك وسرديتك لحياتك هو ما تسعى إليه الأسدية. الاقتلاعُ من الجذور، ومحاولةُ قتل كل ما يذكّركَ بك. هذا ما فعله الاحتلال الإسرائيلي بالضبط، القتل، الاقتلاع والكذب المستمر. إن جذرَ هَوَسي الشخصي بتجميع الأشياء، هو افتتاني الدائم بقدرة أجدادي على الحفاظ على مفتاح الدار، داري، دارنا، في فلسطين.

الأمر الواقع

في كل خطوة من رحلة اللجوء، يزداد شعوركَ أن النظام لا يرحب بك. أنت الناجي، نجوتَ من القتل، والتغييب القسري، والاعتقال. نجوتَ من حرس الحدود، من القناصين والبوارج. نجوتَ من أنظمة الإبادة السياسية، والإبادة الجسدية. استطعتَ أن تخترق نظام الحدود والقهر. في كل خطوة في هذا الطريق، ترى كيف أن آخرين لم تكتب لهم النجاة، وأن من وصلتَ إليهم تطلبُ حقَّ اللجوء، كانوا يتمنون لو أنكَ لم تصل، ويفعلون كل ما في وسعهم كي لا تصل! لكنك وصلت.

هكذا، تعرف أنه غير مُرحَّبٍ بك، وأن النظام نفسه الذي يعطيك حق اللجوء، أعطاك إياه لأنك فرضت نفسك عليه. أنت الأمر الواقع. كنتَ أمراً واقعاً على الأسد، المعادي لك ولحراك شعبك المُطالِبِ بالعدالة والحرية. وصرت الأمر الواقع المُتنقل، كل دولة تصل إليها، تتمناك ألا تصل.

ترى صانعي السياسات يناقشون كيفية التخلص من الآخرين الذين يشبهونك، وتحملُ لجوئكَ الفلسطيني ولجوئكَ السوري، وتواجه بقضيتيكَ المُحقتين العالم. تعرفُ أنك محاربٌ في وطنك، وفي منفاك.

انتابتني هذه الأفكار وأنا أتجه إلى المطار، كان الجو مشمساً ولطيفاً، كما تبدو إعلانات الجزر السياحية. مُمثِّلاً لدور السائح، وحاملاً لعنة المقهور. كلما اقتربَ موعد طائرتي، ازدادَ توتري.

أي رسالةٍ تظهر على هاتفي، بلغتي الأم، كانت تهمةً عليَّ أن أخفيها. كان عليَّ أن أخفي أناي.

«إنت من وين؟»

هكذا سألني سائق التاكسي التي أَقلَّتني إلى المطار. منذ مراحل طفولتي المبكرة، كنتُ أجدُ هذا السؤال إشكالياً. كان السؤال بطبيعته بسيطاً، وفي جوهره فادحاً، وكان يطاردني في كل مكان، محاولاً طوال الوقت أن أجد جواباً يقنعني قبل أن يقنع الآخر.

كيف أكون من مكان لم تطأه قدماي، وكيف لا أكون من مكان ولدت فيه؟

لا أذكرُ المرة الأولى التي سمعت فيها اسم فلسطين، بالضبط للسبب نفسه الذي لا أذكر فيه يوم ولادتي، أو أول يوم عرفتُ فيه اسمي. في مراحل الطفولة المبكرة، كنتُ قد حفظتُ عن ظهر قلب كل التفاصيل التي حرص أجدادي على البوح فيها. كانت جدتي تجمعنا قبل النوم، كالقطط الصغيرة في فراشها، متدثرين بلحاف كبير يغطينا جميعاً، كأنه أرض الوطن التي لم نجتمع عليها يوماً.

غنيةٌ بالتفاصيل كانت الحكاية، تفاصيلُ شخصيةٌ وأخرى عامة. كانت تروي لنا الحكاية كل يوم كأنها وقعت قبل قليل، كانت تحارب النسيان. كانت تقاوم، وكانت المقاومة هي فعلها الأول إلى جانب الحبّ.

وتعلمتُ من وقتها أنه من الواجب عليَّ أن أحارب النسيان. وأن مهمة الذاكرة الأولى، أن تدفعكَ للمقاومة. فالمقتلة التي عَرَّضَنا لها الأسد، والتي أكلت أجزاءً حيّةً من ذاكرتي، هي المقتلة نفسها التي تعرض لها أجدادي على يد الاحتلال الإسرائيلي. في خضم الخسارة، كنتُ أعرفُ أنه لا طريق آخر إلا المقاومة.

«أنا فلسطينيٌ من سوريا»، عندما استطعتُ أخيراً أن أجد الجواب، انتابني شعورٌ بالراحة. الجواب الذي يجمع هويتيَّ، في جملة بسيطة.

وكنتُ أعرفُ أننا لسنا أبناء مأساة، نحن أبناء الحلم الذي جهد العالم لتحويله إلى مأساة.

في المطار، بدأ توتري بالازدياد. أخرجتُ سماعاتي، بدأتُ بالاستماع إلى أغاني الثورة السورية. انتابتني طمأنينةٌ كلية. أنتمي إلى هذا، هكذا وبكل خطى واثقة، اتجهتُ إلى بوابة المطار.

أبناء الحلم

كلاجئ، تواجه السحرَ بالأحلام. السحر الذي يحيطك به العالم، أنت الغريب القادم من المجهول والعدم. تواجه هذا السحر، وتقاومه. تواجه محاولات سحقك، وتصفيتك وتصفية قضيتك، بأحلامك المشروعة وأوطانك الموجودة والمتخيلة، ونضالك المستمر لاستعادة حقك بوطنك.

تنتمي للاستثناءات التي تحمل التغيير للعالم.

في مخيم اللجوء في هولندا، تعرفتُ إلى طفل فلسطيني من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا. أخذتُ بممازحته، ورمي النكات التهكمية على الفلسطينيين. انزعجَ الطفلُ، ذو الأعوام التي تُعَدُّ على أصابع اليدين، بشدة. سألته «من وين؟»، فأجابني «من فلسطين». قلتُ له: «من وين من فلسطين؟»، فأجابني: «من مخيم اليرموك».

هكذا، نخترع خرائطنا بأحلامنا. ما هو الأكثرُ واقعيةً من حلمٍ عادل؟

يصبح المخيم جزءاً من الوطن المُشتهى، ونقاوم الظلم والقهر والقمع بأحلامنا التي تعيد تشكيل العالم.

بعد أن عرف الطفل أنني كنت أمازحه، صار يكنُّ لي مودة شديدة، ويناديني دوماً «خيّا»، هكذا صرت أناديه أيضاً: خيّا، من مخيم اليرموك، من فلسطين.