على مقربة من منتصف العمر الافتراضي، أراني لا أستحصلُ على شيء سوى الكتابة باللغة العربية. فالكتابة هي مهنتي الوحيدة التي أتقنها بشكلٍ معقول. في خبيئة نفسي أدركُ مدى فشلي في كل الأشغال الأخرى، التي جربتها مثل غيري من السوريين أثناء مراحل الدراسة والبحث عن مصدر للرزق.

إلى جانب امتهان الكتابة، فإن القراءة هي هوايتي الأثيرة، ورُبما الوحيدة. تُشكل القراءة مصدراً لتسليتي، ودربي لوعي الوجود وكسب بعض معانيه. أقضي في القراءة مُعظم وقتي اليومي، وحينما أنشغلُ عنها بشكلٍ استثنائي، ينتابني شعور ذنب غريب، شبيه بما يصيب المؤمن حينما ينشغل عن واجباته الدينية.

على أن هذه الكتابة والقراءة هي فقط باللغة العربية، فشخصياً لا أتقن الكتابة والقراءة الاحترافية إلا باللغة العربية، بالرغُم من كونها ليست لُغتي الأم، الكُردية. كما أن أغلب المُحيطين بي لا يتقنون العربية، قراءة وكتابة، ومنهم والداي، وأنا لا استخدم العربية في الكلام اليوم المحكي إلا نادراً. والمنتجات المعرفية والأدبية العربية التي قرأتها طوال سنواتي، لم تكن مشغولةً بالعالم الذي عشتُ فيه طفولتي ويفاعتي وصباي. كان ثمة حالة مُتاركةٍ متبادلة، بين اللغة والثقافة العربية وانشغالاتها ومنتجاتها، وبين العالم الاجتماعي والإنساني الذي عشت، وما أزال، فيه.

بالإضافة إلى ذلك التناقض التأسيسي، فإن العربية لم تكن يوماً لغتي الوجدانية العميقة، التي أستطيع بها التعبير عن خوالجي الأكثر بساطةً وعُمقاً. فما أتقنه من العربية هو الحيز المعرفي والجودة التعبيرية العُليا، لكن الحيز المُقابل، الحياة اليومية والتفصيلية، الشيفرات والأمثال والنُكات والتشابيه وتحويل النبرات والإيحاءات والنظرات أثناء الأحاديث، لا أتقنها إلا بالكُردية.

فبعد سنوات من الكتابة والقراءة اليومية بالعربية، وما يُماثلها من سنوات العيش في مُدنٍ ومُجتمعاتٍ عربية، أراني دائماً حذراً حين أتكلم بالعربية، مركبٌ غريبٌ من الخجل والخشية وسوء الثقة بالنفس، من اللكنة ومخارج الحروف ومعاني الكلمات الأصلية وجودة الصياغة وهشاشة الاشارات المُتضمنة في الكلام المحكي. وفي مرات غير قليلة، تذهب مُخيلتي لتمني الكتابة عوضاً عن الكلام في ساعات الجلسات العامة.

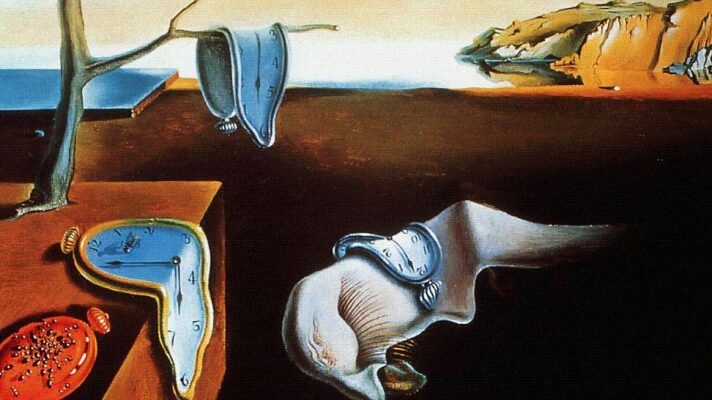

في المُحصلة، ثمة فِصامٌ داخلي عميق. لغتان تتقاسمان الوعي بالعالم والتفاعل معه: العربية لُغة الوعي الأعلى، المعرفة والثقافة، الفنون والاصطلاحات والنصوص والقانون والآداب. بينما الكُردية هي لغة الحياة اليومية والوجدانية والذاتية، لغة للحكايات والنُكات والشتائم والعواطف والأغاني.

لم يكن ذلك مُجرد مُشكلة شخصية، بل هي تخصّ ملايين الكُرد السوريين الذين كتبوا بالعربية طوال العقود الأخيرة. وهي كانت مُضاعفة بالنسبة للكُتاب والمُشتغلين في حقل الثقافة والمعرفة نسبةً إلى عموم الكُرد الذين عاشوا في دولٍ ذات أغلبية عربية، كسوريا والعراق. فعموم الناس كان احتكاكهم بالعربية استثنائياً ونادراً، وفي كثير من الأحيان يُمكن تجاوز أي علاقة بينهم وبين اللغة العربية. بينما بالنسبة للكُتاب، كانت العربية لغة انشغالٍ وتفاعلٍ وتفكيرٍ يومية ومهنية وحياتية.

***

لا تشبه المسألة حالة كاتبٍ عربي يعيش في إحدى الدول الغربية ويكتب بلغتها، أو حتى حالة كاتب عربي آخر كان يكتب بالفرنسية لأنها كانت لغة القوى المُحتلة لبلاده. لا تشابه بين الأمرين لسببين مُركبين.

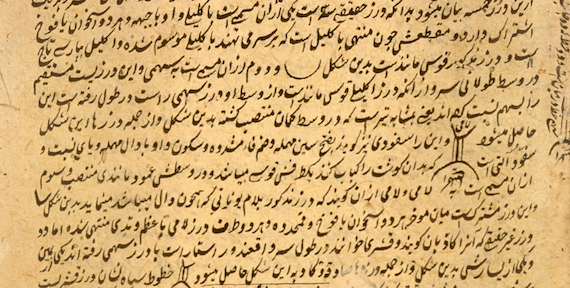

السبب الأول هو أن العربية كانت على الدوام «لغةً تامة»، إذا صحَّ التعبير، مُنذ قرنين على أقل تقدير، حين دخلت الحداثة اللغوية مع الطباعة والكتابة اليومية، مع الحملة النابليونية أوائل القرن التاسع عشر. فاللغة العربية عامرة بالمنتج المُتراكم المؤلَّف من تركيب ثُلاثي: التُراث الديني المُقدس للعربية، الذي رفدها بآلاف المُنتجات التشريعية والقانونية والفكرية والجدلية. معه التراث الأدبي، الشعري منه بالذات. وأخيراً الكمّ الهائل من منمنمات بيروقراطية الدول والممالك العربية المستقرة في حقب مختلفة من تاريخ المنطقة. أي أنه، في المحصلة، ثمة تجربة عربية لغوية بالغة الغنى، صحافة وآداب وتراث وقداسة وعلوم ونُظُم مدرسية وجامعية ودواوين.

بهذا المعنى فإنه كان لأي كاتب يتقن اللغة العربية أن يعود إليها على الدوام، أن يستلهم من تُراثها وحاضرها، من مُنتجاتها وتجاربها. حتى وإن لم يكتب بها، فإنها كانت قابلة على الدوام لأن تتشكل كفضاء بديل وشريك لما يشتغل ويكتب به من لُغات أجنبية، لُغة شريكة على المستوى المعرفي والثقافي والدلالي، وليس فقط في الحيز الوجداني والوظيفي اليومي.

لم يكن ذلك مُتاحاً في الحيّز الكردي، فاللغة الكُردية فقيرة للغاية، لأنها تحطمت تاريخياً بين العربية كلغة دينية مُقدسة لا يعلى عليها، ولا يُمكن تجاوزها، وبين لُغتي الإمبراطوريتين الشاسعتين، الفارسية والعُثمانية. يُضاف إلى ذلك شرط تأخر وصول الحداثة إلى المناطق الكُردية القصيّة عن موانئ الحداثة وعواصمها الحيوية. لقد تأخرت الحداثة قُرابة قرنٍ عن المناطق الكُردية على أقل تقدير. أخيراً لأن فظاعة محق ونُكران القرن العشرين لأي وجودٍ كُردي، سياسي وثقافي وحياتي، قد قصم ظهر اللغة الكُردية، وحرمها من تطورها الطبيعي في عصر الحداثة، من تشذبها وتحولها إلى لغة حياتية سياسية وثقافية يومية، في الصحافة والإعلام والمؤسسات العامة والخطابات الرسمية.

مجموع ذلك كان قد حرم أي كاتبٍ كُردي من العودة السلسة والتفاعل الحميم مع لُغته الأم، حتى وإن لم يكن يسعى لأن يكتب بها، بل يريد فقط أن ينهل منها ويعيش معها كلغة أخرى إلى جانب لغته المعرفية الأولى، العربية. كانت «مغامرة» أي كردي في الكتابة بالعربية بمثابة طريق باتجاه واحد، العودة منه مُستحيلة.

***

السبب الثاني، الذي يحول دون المطابقة بين كاتبٍ كردي بالعربية ونظيره العربي الذي يكتب بلُغة أجنبية، كامنٌ في طبيعة الأنظمة السياسية التي حكمت البلدين العربيين اللذين يشترك الكُرد والعرب في حياتهما العامة، سوريا والعراق. فالنظامان الحاكمان لكلا البلدين، مُنذ التأسيس، كانا نظامين قوميين، وصلا في مراحلهما البعثية لأن يكونا نمطاً من «العروبة المُطلقة» حسب تعبير الكاتب ياسين الحاج صالح.

كان الزمن البعثي هو الأطول في تاريخ البلدين الحديث، والأقسى على عموم سُكانه. لكن البعثيين السوريين بالتحديد، كانوا يتطلعون إلى اللغة العربية وكأنها اللاحم الأقوى ضمن الهوية العربية الكلية، لذا كانوا مليئين بروح التقديس لها. ضمن هذا السياق، غدا فرض اللغة العربية على المجال العام بمثابة ما يرونه «المهمة النضالية الأعلى».

وهو سياقٌ كان يؤدي بشكل إجباري إلى رهبة غريبة من كل اللغات الأخرى، ومنها، وبالذات، اللغة الكردية. استمدَّ البعثيون السوريون وعي ذاك من كتابات وتنظيرات المفكر القومي زكي الأرسوزي، الذي كان يُماهي بشكلٍ تام بين تشكيل جماعة قومية منضبطة ومتماثلة داخلياً فيما بينها، وبين تبني هذه الجماعة للّغة العربية كلغة قومية مقدسة. لذا، فإن قومنة المجال العام والمجتمع السوري في وعي البعثيين السوريين كانت تمرّ عبر فرض اللغة العربية على عموم سكان البلاد؛ إذ كان جميع الذين لا يتكلمون العربية كلغة حياتية وثقافية يشكلون مصدر قلقٍ رهيبٍ لهؤلاء البعثيين الأوائل.

صحيحٌ أنه لم تكن ثمة ممارسات قومية «فاشية» مباشرة مارسها البعثيون السوريون في فرضهم للّغة العربية على المواطنين السوريين الأكراد وباقي أبناء الإثنيات غير العربية، لكن النمط الذي سارت عليه مؤسسات الدولة السورية، منذ بداية ستينيات القرن المنصرم، كان يؤدي إلى النتيجة نفسها: فُرضت اللغة العربية كلغة احتكارية لكل مؤسسات التعليم والمعرفة والإعلام والمؤسسات والمجال العام، عُرِّبَت كافة المناهج التعليمية، حتى منها تلك تخص الفروع العلمية في الجامعات السورية، ولم تتم الموافقة على افتتاح أية مدارس تشكل فيها اللغات الأهلية غير العربية لغة ثانية.

الشيء نفسه حدث في الإعلام وبيروقراطية الدولة والقضاء ومجمل الفضاء العام، فتم تعريب كل شيء، أسماء القرى والبلدات الكردية، وحتى الفرق الرياضية والمحلات التجارية والمؤسسات الخاصة. صحيح أنها كانت سياسيات موجهة في الحقبة البعثية الأولى القصيرة (1963-1970) لكنها في الحقبة الأسدية المديدة (1970-….) تحولت إلى عُرف عام، سارت عليه كل بنى الدولة العميقة1.

بهذه الآلية، لم يكن ثمة شيءٌ ينمو كُردياً في الفضاء العام، بالذات في عوالم المعرفة والثقافة والفنون، حتى الأشياء التي كانت بدائية منها صارت تضمحل وتموت. الموسيقا والأمثال والحكايات والسرديات الغنائية والأدعية والخُطب الدينية، التي كانت باللغة الكُردية بمُجملها، صارت أكثر ضموراً بالتقادم، والذي بقي منها غدا مُعرباً بشكلٍ جزئي أو كُلي.

ساهم هذا التراكم في أن تنخلق مسافةٌ بين أي مُشتِغلٍ بالمعرفة والثقافة من الكُرد، وبين التراث الشفوي والكتابي الذي كان باللغة الكُردية، ولو على بساطته. الأمر بمعنىً ما يشبه الاقتلاع الرمزي من البيئة الوجدانية والروحية والرمزية للفرد/الكاتب. بكلماتٍ أخرى، ثمة تحطيمٌ للعوالم الأولى التي تُشكل أعمق ما في الفرد، الطفولة والتجارب الأولى، نمط التفكير والتفاعل اليومي مع الظواهر المُحيطة، كامل الخبرات التي يكتسبها أي أحد من خارج الكتابة. وهذه الثروة المُتكاملة هي التي تشكل أهم أسس الكتابة والثقافة والاشتغال بها، لأنها ببساطة جوهر التجربة الوجودية.

***

ثمة أمر تأسيسي آخر في علاقة الكتاب والمشتغلين في حقل المعرفة والثقافة من الكُرد باللغة العربية، فهؤلاء لم ولن يستطيعوا الفكاك من الرُهاب الثقافي واللغوي الكُردي العام من اللغة العربية. كان الكُرد السوريون يعيشون في شريط جُغرافي ضيق من البلاد، وفي أقاليم وبيئات مُنقطعة عن بعضها، ودوماً في تداخل وتشارك مع العرب السوريين، الذين كانوا يُشكلون أغلبية على كافة المستويات، السكان واللغة والدولة والسلطة.

شكَّلَ ذلك التحديد الجغرافي/الثقافي عاملاً مهماً أتخمَ الوعي القومي الكردي منذ بداياته التأسيسية بخشية عميقة من «الانصهار السلس» ضمن هذه الفضاء الثقافي اللغوي العربي، خصوصاً أن هذا الفضاء الثقافي العربي كان مدعوماً بصلات تاريخية عميقة جداً بين العشائر الكردية ونظيرتها العربية، وكذلك بكون العرب والثقافة واللغة العربية يحتلون مكانة خاصة في ذوات الطبقات الكردية المحافظة، لأن العربية تشكل لغة الوعي والممارسة الدينية.

لم يكن لأحدٍ أن يكون مفصوماً عن ذلك الرُهاب، وبالنسبة للكُتاب والمشتغلين بالمعرفة كان الأمر مُضاعفاً.

من جهة، فإن الكاتب الكُردي كان يذهب إلى قلب ذلك الرُهاب، لأنه يخوض تجربة الاندماج بكامل تفصيلها وغوايتها، يذهب بقدميه إلى ذلك «المكان المُحرم»، الذي يُحذِّرُ نفسَه والآخرين منه. وهو مُنذ نشأته الأولى يعيش صراعاً ثُلاثي الأبعاد: من طرف ثمة الثقافة والمعرفة واللُغة العربية التي يُحذِّر منها على الدوام، ومن جهة أخرى ليس له من وسيلة وأداة إلا هذه –اللغة والثقافة العربية- لتحقيق رغبته وطموحه بالحضور في الفعل والسلّم الاجتماعي. وأخيراً فإنه ثمة غواية اكتشاف تلك الغمامة التي تُسمى الثقافة واللغة العربية، لأنها الآخرُ بكُل تجلياته.

تتنازع هذه الأبعادُ المُشتغلَ الكُردي باللُغة العربية، ولا يُمكن له أن يتخلص منها أياً كانت مسيرته، اندراجاً أو انعزلاً. وهي بأفعالها في داخله، إنما تُشكّل واحدة من أهم أبعاد شخصيته المعرفية. بتشبيه مُستمد من الثقافة الشعبية الكُردية التقليدية، فإن هذه العلاقة في أعمق تفاصيلها تشبه علاقة الطفل بزوجة أبيه، فهي التي تسعى بقسوة وعُنف لأن تحتل مكان والدته، لكنها بالمقابل الشخص الوحيد الذي يستطيع أن يُقدم له ما يحتاجه في حياته اليومية، وأخيراً هي الذات التي تظفر بمشاعره وذاكرته، بفعل آثار المُعاشرة اليومية المُتراكمة.

من جهة أخرى، فإن الكاتب الكُردي لا يستطيع الفكاك مما رصده «الوعي العام» الكُردي له. ففي الذات الكُردية، طوال القرن العشرين، كان ثمة ميلٌ لتخيل معركة كُبرى يعيشها الكُرد بشكلٍ يومي ودائم، وهي مُخيلةٌ لها مُبرراتها، وصحيحة بشكلٍ نسبي. كان الكُرد يتخيلون بأنهم يعيشون صراعاً وجودياً، وأنهم يجب أن يخوضوا معارك عسكرية وديموغرافية واقتصادية وثقافية مع مُحيطهم، من دولٍ وجماعات.

في الحيز الثقافي، كان المُجتمع الكُردي ينتظر ممن يعتبرهم مثقفين أن يدافعوا عن حقيقة الوجود الكُردي الرمزي، عن اللُغة والثقافة والتاريخ والمُنتجات الكُردية؛ وهي مهمة كانت تؤدي بشكلٍ مُباشر إلى أن يمتنع هؤلاء عن الاندماج في ثقافة الآخر ولغته وقضاياه وانشغالاته، وأن يغرقوا في ذواتهم ومُنتجهم ولُغتهم، دون أن تكون هذه مُتاحة كما ينبغي، وفي وقتٍ تكون لُغة وثقافة الآخر مفروضة ومُتاحة بشكلٍ وحيد.

يُحسُّ المُشتغلون الكُرد باللغة العربية بأنهم أصابوا المُجتمع المُحيط بهم بالخُذلان. لذا، وفي مراتٍ غير قليلة، يذهبون إلى إظهار نزعات قومية صلبة ومفتعلة، كردة فعلٍ على شعورٍ مُستبطن بالذنب تجاه المُجتمع وعلاقتهم الصميمة معه. إذ مثلما تتنازعهم الأبعاد الداخلية الثلاثة سابقة الذكر، ثمة استقطاب ثنائي آخر، بينهم وبين المُجتمع.

***

ثمة ذاتٌ كُردية قومية جديدة صاعدة في سوريا، مليئة بثلاثة أوهام ضارة:

– مُتخمة بغمامة خطابية عن الثقافة والمعرفة والفنون، تتخيل أن هذه الخطابية الارتجالية والمُتعالية والمتوهمة في علاقتها مع الحداثة، تتخيلها وكأنها هي الثقافة والمعرفة بحد ذاتها. وهي بهذا المعنى تُخفي عدم اعتبارها للمعرفة والثقافة، وعدم اعترافها بدورها وأهميتها مقابل دور العسكر وما تعتبره «الكفاح المُسلح».

– تملك روحاً رسولية راديكالية، طامحة وساعية للإطاحة وعدم الاعتراف بكُل تفاصيل العلاقة المُعقدة بين الكُرد واللغة والثقافة العربية. وهي بذلك تتطابق مع النِظام البعثي، الذي لم يكن بدوره يُبالي بما قد ينتج عن سياساته في الهندسة الثقافية والاجتماعية. ترى هذه الرسولية أن واقعاً ما كان ضاراً وغير عادلٍ بحق الكُرد، لكنها عندما تأتي لتُعدّله، تتصرف بخفة وسذاجة عفوية يُمكن أن تُطيح بالشيء الذي تسعى إلى تعديله.

– غير مُنتبهة وغير جسورة للقول بأن المرجعية والذات الثقافية والمعرفية الكُردية فقيرة ومُحطمة، وأن إجبار طبقات اجتماعية وتعليمية ونُخبوية كُردية على التفاعل الاحتكاري معها، وحرمانها من المنهل العربي الأقرب، بفعل الجغرافية والتاريخ، إنما سيكون بمثابة إدخال هذه الطبقات الكُردية في تيه العدمية.

يشبه الأمر بحذافيره ما جرى مع الكُرد المُشتغلين باللغة والثقافة العربية طوال القرن الماضي، وإن بشكل معكوس، إذ بات العامة يعيشون مُعضلة ما عاشه «النخبويون» الكُرد. فسلطة الهيمنة السياسية والرمزية الجديدة تسعى لأن تحرم الكُرد مما كان فعلياً جزء مُهماً من تراثهم ووعيهم وذاتهم الثقافية التي كانت لقرابة قرن، هذا التُراث وإن كان بالعربية، وإن كان مفروضاً، لكنه تحول إلى شيء ذاتي ومُستبطن بالنسبة لهم. تسعى هذه السُلطة لأن تفعل ذلك دون أن تكون متأكدة، ودون أن تُبالي، بأن ما لدى الكُرد من ثقافة ومعرفة وتجربة كافٍ لخلق فرصة لبناء شخصيات كُردية صحية ومُعتبرة. شيء يشبه حرمان الطفل من زوجة أبيه التي فُرضت عليه، لكن دون أن تكون أمه قد عادت. أي فقط نزعه من زوجة أبيه، وإن أدى ذلك إلى تركه في الخلاء.

ليس من ظهير لهذه السُلطة الجديدة مثل اعتبار النُخب السياسية والثقافية والمعرفية السورية العربية هذا الشيء وكأنه لا شيء، وعدم مبالاتها به وعدم تفكيرها به. فالعالم الثقافي والروحي لجماعة أهلية سورية قصية جُغرافياً وصغيرة وضعيفة سُلطوياً، لا يشغل أولوية في تفكير واهتمام النُخب السورية المركزية ثقافياً. شيءٌ مُطابق للقول بأن الثقافة والمعرفة السورية غير الكُردية لم تُنتج كتاباً واحداً عن الكُرد طوال القرن العشرين، مُجتمَعَاً وحياة وثقافة ومعرفة وأنثروبولوجيا، خلا كُتيب الضابط البعثي محمد طلب هلال، الذي كان يبدو وكأنه ترجمة عن بعض الأدبيات النازية والفاشية، ليس إلا. لم تكن المشكلة فقط أن الطفل تتنازعه الأهواء المتباينة، بل كانت زوجة الأب أيضاً قاسيةً بما لا يُطاق.