منذ زمن ليس ببعيد حدث أن قادت امرأة شابّة إحدى أكبر شبكات الناشطين السوريين المناهضة لنظام الأسد. كانت تملك عينين زرقاوين وتكشف شعرها الأشقر، تتحدّث الإنكليزية وتحمل إجازة في الحقوق، وكانت علمانية مخلصة. لكنّ رزان زيتونة لم تكن مهتمّة بعرض أيٍّ من هذه «الصفات»، أو في أن تصبح أيقونة دولية. لقد آمنت بعالمية الحرية وحقوق الإنسان، ولكنها آمنت أيضاً أنّ مثل هذه القيم تكتسب الحياة والمعنى فقط في معارك جدّ محلية.

سمعت عن رزان للمرة الأولى في 2005. كانت قد شاركت في تظاهرة صغيرة في دمشق، وسرعان ما انتشرت القصص عن شجاعتها الاستثنائية. لقد هتفت رزان زيتونة ضد عائلة الأسد في وقت كان مجرّد ذكر اسم الرئيس أو والده كفيلاً بدبّ الرعب في نفوس معظم السوريين. لقد صرّحت بالحقيقة الجذرية عندما كان الناشطون الأقدم ومعظم المراقبين الدوليين مرتاحين بمطالبهم المبهمة لـ”الاصلاح” و”التغيير التدريجي” في سوريا.

وهكذا، عندما انتفض الريف السوري في عام 2011، لم تتردّد رزان في الانضمام للصراع. مع زوجها وائل حمادة، وكثيرين من أصدقاء جدد وقدامى، بنت سريعاً كوكبة ضخمة من “لجان التنسيق المحلية” غطّت ما يقرب على خمسين موقعاً في البلد. نظّمت هذه اللجان التظاهرات ووثّقتها في أفلام، وتتبّعت الأعداد المتزايدة للقتلى والجرحى والمفقودين، وبدأت بتأمين وتنسيق المساعدات الإنسانية للعائلات النازحة. قامت اللجان أيضاً بانتخاب لجنة سياسية ناقشت كل المسائل المتعلقة بالثورة السورية، ووفّرت نظرة مفصّلة لسوريا ديمقراطية حقاً ومتعدّدة في مرحلة ما بعد الأسد.وجود أناس كرزان زيتونة أخلّ بالسردية التي وجدها العالم الأكثر ملاءمةً لتوصيف الوضع في سوريا، وفيها أن ما يجري ليس إلا حرباً طائفية لا مكان فيها للديمقراطيين الحقيقيين. إن كان في هذه النظرة شيء من الحقيقة الآن، فإنّ هذا حدث فقط لأن الديمقراطيين الحقيقيين تُركوا وحيدين ليحاربوا طوال عامَين كاملَين ديكتاتورية متوحّشة، ومن ثم متطرّفي ’القاعدة‘، وأمراء حرب فاسدين أيضاً.

كانت أشياء كتلك التي تحدث في ثورات حقيقية، ولهؤلاء منا الذين شاركوا أو ساعدوا من الخارج، كانت التجربة ساحرة بحقّ. ولكن مع دخول الثورة السورية عامها الثاني، باتت النزعات العلمانية والسلمية لمعظم أعضاء لجان التنسيق المحلية على تعارض مع الوقائع السياسية الكبرى والقوى الأيديولوجية الفاعلة في البلد. والقمع الوحشي الذي اضطلع به نظام الأسد جعل من استمرار المظاهرات السلمية أمراً مستحيلاً. بدأ الناس يحملون السلاح، ومع التسلّح باتت حاجة المقاتلين لعقيدة مواجهة واستشهاد تطغى على حماستهم السابقة للغفران والمصالحة.

بالنسبة لكثير من الناشطين المدنيين، كان تحوّل الثورة السورية لما بدا حرباً كاملة منفجرة أمراً لا يُطاق. الكثير ممّن هربوا من الموت والاعتقال قرّروا الفرار من البلد، وفي مرارة منفاهم بدأوا بقصّ حكاية الخسارة وخيبة الأمل. لكن بالنسبة لرزان ووائل، وكثير من أصدقائهم المقرّبين، فإنّ هذه التطورات دعتهم للانخراط الثوري أكثر، لا العكس. لقد جادلوا بأنّ مسؤولية الناشطين المدنيّين باتت أكبر الآن، لأن عليهم ممارسة رقابة أخلاقية على أفعال المسلّحين، ومقاومة تجاوزاتهم، وإقامة المؤسّسات اللازمة لحكم رشيد في المناطق المحرّرة من البلد. لقد آمنوا أيضاً، تماماً مثل صديقهم الكاتب ياسين الحاج صالح، بأن مهمّتهم كعلمانيين لم تكن التبشير بـ”التنوير” من مسافات آمنة، بل في الانضمام إلى الناس العاديين والملتزمين في صراعهم من أجل الحياة بكرامة. فقط عندها، يمكن للعلمانية الليبرالية (بمعناها الأوسع) أن تأخذ “مكانها” في المجتمع السوري وتتحدى حقاً خصومها من جهويين وعدميين.

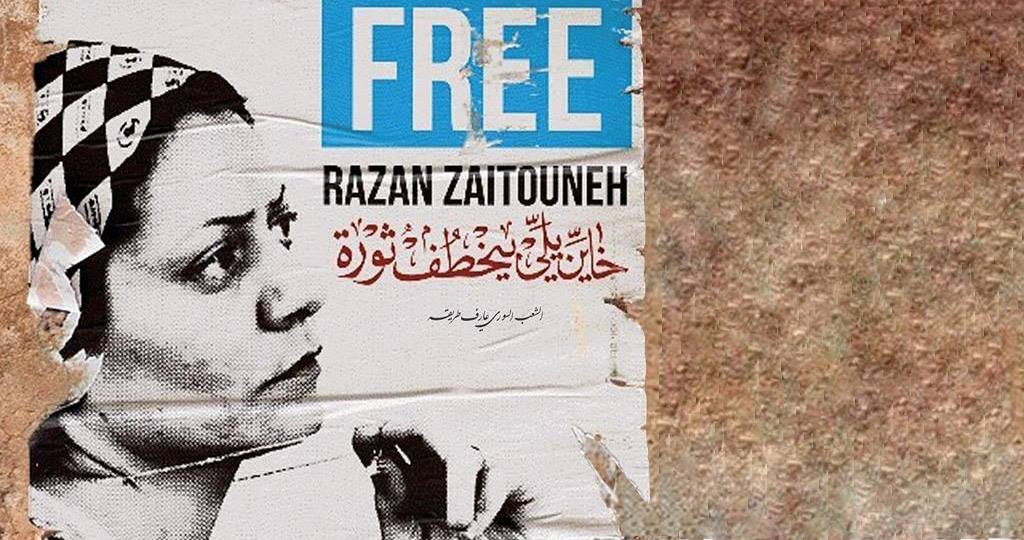

كانت هذه هي المعتقدات التي حدّدت لرزان زيتونة رحلتها الأخيرة أواخر نيسان من العام 2013. فبعد عامين من العيش السّرّي في دمشق، اتّبعت رزان مثال ياسين الحاج صالح وانتقلت إلى مدينة دوما المحرّرة. هناك، وسط كتلة سكانية مجوَّعة، وتحت القصف المستمرّ من قوات النظام، أطلقت رزان مشروعاً لتمكين المرأة ومركزاً للتنمية الاجتماعية، وكل ذلك وسط استمرار عملها في التوثيق ومساعدة ضحايا الحرب. بحلول شهر آب، كان الحاج صالح قد غادر إلى الشمال، فيما استقرت زوجته سميرة الخليل مع رزان وزوجها وائل وصديقهم الشاعر والناشط ناظم حمّادي في دوما، متشاركين شقّتين في المبنى نفسه. وفي منتصف ليلة التاسع من كانون الأول، اختُطفوا من منازلهم الجديدة من قبل رجال مسلّحين اكتُشفت لاحقاً علاقتهم بـ’جبهة النصرة‘ و’جيش الإسلام‘. وحتى يومنا هذا، ما يزال مصيرهم ومكان تواجدهم مجهولين.

لم تغطِّ رزان زيتونة شعرها في دوما، ومثلها لم تفعل سميرة الخليل. لم تتشبّها بالسكان “الأصليين” في البلدة المحافِظة، لأنهما آمنتا أن “الأصالة” في سوريا لا تتجلّى في قالب ثقافي أو سياسي واحد. يبدو أن هذا التفصيل وحده قد روّع القوى الإسلامو-فاشية الجديدة في المنطقة، تماماً كما روّعت التظاهرات الحاشدة نظام الأسد في وقت سابق. وبعيداً عن هذه الجهات الفاعلة محلياً، فإنّ وجود أناس كرزان زيتونة أخلّ بالسردية التي وجدها العالم الأكثر ملاءمةً لتوصيف الوضع في سوريا، وفيها أن ما يجري ليس إلا حرباً طائفية لا مكان فيها للديمقراطيين الحقيقيين. إن كان في هذه النظرة شيء من الحقيقة الآن، فإنّ هذا حدث فقط لأن الديمقراطيين الحقيقيين تُركوا وحيدين ليحاربوا طوال عامَين كاملَين ديكتاتورية متوحّشة، ومن ثم متطرّفي ’القاعدة‘، وأمراء حرب فاسدين أيضاً. لقد سبق لرزان زيتونة في كانون الأول 2011، عندما سألتها آيمي غودمان عن توقعاتها من العالم، أن أجابت: “لا أتوقع أيّ شيء بعد الآن”. لقد كانت على حقّ. لم يفعل العالم شيئاً لسوريين مثل رزان، على الأقل لم يفعل شيئاً حتى الآن.