صباح الخير يا هالة

ما رح اسألك إذا أنتي منيحة، بس ارجعي…

أرسلتُ هذا لهالة في الثامن من تشرين الأول (أكتوبر)، أي بعد يومٍ على طوفان الأقصى، وانشغلت بعدها بما يسمى حياة يومية حتى أنني لم ألحظ أن رسالتي لم تصل. وبعد أربعة أيام، تحديداً فجر يوم الخميس، مرّ مشهد الرسالة غير المقروءة عابراً أمامي للحظة فعدتُ إليه، لم تصل رسالتي إلى هالة.

«رشا، هدي شوي، لا تنفعلي، لا تكرزي، رواق ماعندن انترنت، روحي فيس بوك، ودوري على هالة…» أُحدثُ نفسي.

هالة

«بكره السياسة، أنا بحب الحياة»، أول جملة وجَّهتها هالة لي حين سألتها إن كان نقاشنا المحتدم قد أزعجها لتتركنا وتبتعد. لم تكن صديقتي بعد، كنا قد التقينا صدفةً في أحد مقاهي بيروت في أيار (مايو) 2021، وكان النقاش الترند حينها حول مواجهات القدس؛ اشتباكاتٌ بدأت بتوترٍ بين متظاهرين فلسطينيين وشرطة إسرائيل في 6 أيار 2021 نتيجة قرار المحكمة الإسرائيلية العليا بشأن إخلاء سبع عائلات فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح، في الجانب الشرقي من البلدة القديمة في القدس، لإسكان مستوطنين إسرائيليين.

سوريون ولبنانيون وفلسطينيون نتحدث كلٌّ من خلفياته المأساوية، فغالبية السوريين في تلك الجلسة اعتبروا أن تدخل حماس العسكري في أنشطة المقاومة الفلسطينية المدنية كالتظاهر السلمي قد دمّر فرصة الفلسطينيين في كسب المعركة، وغالبية اللبنانيين وجدوا أن المقاومة السلمية لا تجدي نفعاً مع إسرائيل، وإن كرهوا هم أنفسهم كلبنانيين حزب الله، لكنهم سيصفقون لتدخله إلى جانب حماس. وغالبية الفلسطينيين وإن كرهوا حماس كانو يجدون أنهم قادرون على التعامل معها بشكل مدني لاحقاً، لكن الآن كل وسائل المقاومة ضد إسرائيل هي وسائل مبررة ولا يمكن رفضها أو تقويضها «لو بدنا نتحالف مع الشيطان».

أما هالة، التي تركت الطاولة وابتعدت لتحرق حديثنا وسيجارتها معاً، لم تكن تريد سوى أن يتوقف الموت، واليوم توقف عندها.

فلسطين

فلسطين داري ودرب انتصاري

تظل بلادي هوى في فؤادي

ولحناً أبيا على شفتيا

وجوه غريبة بأرضي السليبة

تبيع ثماري وتحتل داري

وأعرف دربي ويرجع شعبي

إلى بيت جدي إلى دفء مهدي

فلسطين داري ودرب انتصاري

نشيدٌ حفظناه عن ظهر قلب في الصف الأول الابتدائي، أي في سن السادسة، أطفال، نحمل ثقل القضية الفلسطينية على شفاهنا، نتعلم أنها أرضنا التي اغتُصبت، ودارنا التي دُمِّرت، وأحلامنا التي سُرقت، وطفولتنا التي احترقت. وأنها أهلنا ونبض عروقنا وموطن أنبيائنا وجذر تاريخنا ومأساة حاضرنا الممتد إلى ما لانهاية.

بكل دراميّاتنا، ورغم كل إيديولجياتنا وبعد كل فذلكاتنا وتحليلاتنا والنظر في ما ورائيات مآسينا وقراءة كل جوانب الحدث ونقد الكل ومديح الكل ورفض الكل والتضامن مع الكل، نحب فلسطين…

بلدٌ لم تطأها أقدامنا يوماً، ولم نر منها إلا الدمار والرماد على الشاشات، نعرف يقيناً بشكل لا يخضع لأي منطق أنها أجمل بقاع الأرض، وأن رائحة ليمونها أزكى رائحة على الأرض، ومرارة زيتونها أحلى من قصب السكر.

نُصادق ناسها وأهلها مجرّد أن نسمع صوتهم يقول «آه ويللا»، يصبحون أصدقاء وأحباء وأقرباء بلهجتهم، بكوفيتهم، بعلمهم، بسمارهم، برقصهم على أغانٍ لم تحمل يوماً معنىً مجرداً من النضال، فأغانيهم عن الحب نضال، وأغانيهم عن الفرح نضال وعن الأعياد نضال، حتى أغانيهم عن النضال نضال.

وهالة كانت صديقتي، وكنا أصدقاء الحزن والغربة لا أصدقاء النضال.

سوريا في عيون هالة

تسألني هالة عن نظام الأسد؛ «دخلك انتوا ليش بتكرهوه؟» سؤالٌ أضحكتني سذاجته، كأنَّ «ابنة النضال الفلسطيني» يجب أن تكون أكثر دراية من هذا!.

لأبدأ في محاكمة نفسي لأنها تطلق أحكاماً قطعية عمّن يجب أن يعرف؛ لماذا كان على هالة أن تعرف؟ لماذا لا يمكن للفلسطينيين أن يكونوا أناساً عاديين، يولدون رُضّعاً فيُكاغون لا يهتفون، يتعلمون المشيَ فيلعبون الغميضة لا حرب الشوارع، يتعلمون الكلام فيتحدثون بالفساتين والألعاب والنزهات وقصات الشعر وألوان المناكير لا بالسياسة، يدخلون الجامعات فيدرسون الهندسة والطب والموسيقى وعلوم الطبيعة لا التاريخ والوطنية والعلوم السياسية.

حدّثتُ هالة لليالٍ طويلة عن سوريا، عن الخوف والموت والتعذيب والفقر والفساد والعسكر والحواجز، عن الـ2011 وأدرينالين الثورة، وعن 2012 والأمل، و2014 والخذلان، و2016 والتأقلم، و2019 والاستسلام.

حدثتُها عن الحصار والمجازر والكيماوي والمقابر الجماعية، عن الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري وداعش والنصرة وقسد، عن الحولة والقصير ودرعا ودوما وعفرين، وكانت تستمتع، ولم تكن تعلّقُ أبداً، إلى أن جاء يومٌ قاطعتنا فيه والدتها بمكالمة فيديو عبر الوتس أب، لتستقبل هالة تلك المكالمة بقولها «يمّا، يا محلا إسرائيل» وتتابع وسط ذهول والدتها «إسرائيل عدو، فينا نكرهو، هذولا السوريين مين بدهم يكرهو؟».

القضية

تعالي نجيب قهوة من ستارباكس، تقول هالة

بس أنا ما بشرب من ستار باكس

ليش!!!

عادةً ما أجيبُ على هذا السؤال بعفوية نزقة، وبديهية العارف بردّات الفعل المتوقعة على إجابته؛ «بدكن تتمسخروا اتمسخروا، بس ستار باكس بيدعم الجيش الإسرائيلي، وإن كانت المقاطعة موقف تافه وغير مؤثر، ما رح موت بلا قهوتهن».

لكن حين نظرتُ إلى هالة لأجيبها وجدت سؤال «الليش» ظاهراً على ملامح وجهها على شكل حاجب مرفوع وفم مُعوَّج، وعلى جسدها على شكل خصورة وهزة قدم. «ما بعرف، يمكن نحنا برغش يا هالة، بس عم جرب كون برغشة ما بتعض، حتى لو هاد بيعني انها رح تموت من الجوع». أسدلَتْ يديها وابتسمت، حلوقتني حول كتفي وجرّتني أمامها: «يا بنتي خلص، يلعن ستار باكس، وقهوتهن، والبيرا الألمانية والشاي الإنكليزي والنبيذ الفرنسي والحشيش اللبناني، تعي نروح نشرب نعنع».

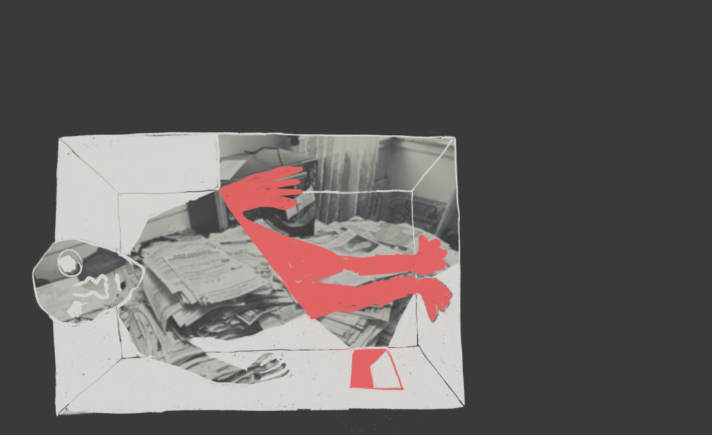

تحاول هالة إنكار كل المعاني المحمّلة على هويتها لمجرد أنها فلسطينية، تدرس التصوير السينمائي ولا تحلم بتصوير أفلام عن الحرب، أو عن القهر في بلداننا، تريد أن تصور أفلاماً هوليودية شبيهة بـ Mamma Mia، أفلام عن الحب والحياة والجمال والموضة والنساء والرقص، ولا تنفك تلاحقها أفلام الواقع.

تخرّجتْ نهاية عام 2021 من جامعتها في بيروت، وانتهت صلاحية إقامتها مع بداية عام 2022، وعادت إلى غزة. بهذه البساطة، عادت إلى موطنها، بيتها وحياتها، وكأنها حتى في عودتها تُنكر ما يعنيه كون وطنها هو فلسطين، وأن بيتها وحياتها في غزة، فقد وضّبت حقائبها بعفوية الإنسان الطبيعي الذي انتهت رحلته في مكان ما، والآن عليه أن يعود إلى بيته. لم تسأل ماذا يمكنها أن تفعل للبقاء، أو أين يمكن أن تكون وجهتها التالية، لماذا الوجهة التالية، الناس ينتهون من أسفارهم ويعودون إلى بيوتهم.

وأنا في وداعها أيضاً لم أسألها ما الذي يُعيدك إلى هناك، وقاومتُ أي ملامح تشي باستغرابي أو استنكاري، ساندتُها في شعور الطبيعية وحتمية العودة إلى البيت، ربّما لأنني شعرت أنني لو كنت مكانها، وبإمكاني العودة إلى سوريا بعد رحلة مؤقتة، لكنتُ عدت.

أنعيكم هالة

الشهيدة هالة

اسمٌ من بين مجموعة أسماء من عائلتها نفسها، في نعيٍ أشير لها فيه على صفحتها في فيسبوك، مانشيت بات كليشيه: «بنيران الاحتلال الإسرائيلي» راحت هالة.

تواصلاتُنا الإلكترونية المقتصرة على مشاركة فيديوهات ريلز مضحكة تحاكي مواقف سخيفة عشناها معاً كانت بمثابة تعذيب حرفي لفقدانها، فهي الآن مُختَصَرة بتلك المواقف، لا ذاكرة إلا لضحكاتنا.

لم تكن هالة صديقة نضال، بل كانت صديقة اللحظات المسروقة من النضال لصالح الحياة.

لم تكن هالة مناضلة ضد الاحتلال ولا ضد الديكتاتوريات ولا ضد الفقر ولا ضد الاضطهاد، كانت مناضلة إلى جانب الحياة.

لم تكن هالة وسط المشهد، أو محور الحديث، أو رأس الحربة، أو السنفور المعارض، كانت عازفة البيس، واللون الأساسي الفاقع في خلفية اللوحة.

واليوم لا أكفّ أسأل، هل سيتذكر أحدٌ هالةَ هالة، أم أنها ستندثر رقماً في إحصائيات الحروب؟