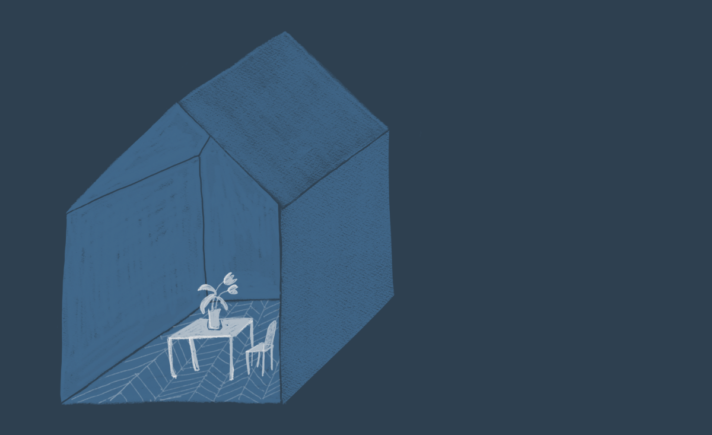

في نهاية يوم النزوح العصيب، أضع رأسي على طاولة خشبية تتوسّط صالة طعامٍ كبيرة جداً، بجانبي خبزٌ وعلبة من الجبنة والزعتر والدُقة الغزاوية، وبعض زجاجات الماء الفارغة، الماء الذي اقتصدنا في شربه أصلاً. يتزاحم الناس، يتراصون على الكراسي و يفترشون الأرض، ويبيت آلافٌ آخرون في الساحات الخارجية ومبانٍ أخرى مجاورة لمركز الإيواء المؤقت، تجفل عينايّ وأخشى النوم، دقات الباب الحامية في حوالي الساعة الواحدة والنصف ليلاً، وحديث موظف الأمن المضطرب في مبنى المنظمة الدولية تأكل ما تبقى من عقلي: « إخلاء إخلاء… البسو واحملوا أغراضاً خفيفة ومهمة». كلّما جفلت ترن في أذني مجدداً، أظن أني لن أنسى ليلة الثاني عشر من تشرين الأول (أكتوبر)، كما لن أنسى صباح السابع من أكتوبر، هذه الليلة التي عشت فيها إرهاصات النزوح الداخلي وفي صباحها أصبحت واحدة من حوالي «12000» نازحٍ-ة في مركز الإيواء، الذي كان مركزاً للتدريب المهني قبل أن يتحول إلى مكانٍ لاحتوائنا.

مضى أسبوع على الحرب التي أعلنتها إسرائيل للمرة الأولى منذ خمسين عاماً، أي منذ هزيمة أكتوبر 1973. من شهد اللحظة الأولى للهجوم يعلم جيداً أن الانتقام المقابل له لن يكون إلا دموياً، هذا نهج قوات الاحتلال وما علمتنا اياه التجربة، الأسبوع الأول وحده كانت حصيلة ضحاياه 1800 قتيلاً فلسطينياًعلى الأقل، منهم 583 طفلاً و351 امرأة. أنظر إلى طفلَيّ وأصمت أمام الرقم، فالحمد لله هما معي. تنقلت بهما مرتين طلباً للأمان المفقود تحت النار ومع عدو لا يعير المدنيين انتباهاً في حربه، كانت المرة الأولى منذ يومين بعد ليلة الإثنين حين دُمر الحي الذي أعيش فيه وتحولت معظم الشوارع والمباني في مربعي السكنيّ إلى كومة من الردم والغبار، وتطايرت أشلاء هذه المباني في الهواء لتقع فوق رؤوسنا وداخل منازلنا. في تلك الساعات بكيتُ كل ما يمكن بكاءه في هذه المدينة المكلومة، التي سرق فيها الزمان من عمري 35 عاماً عشت خلالها تجارب مروعة من سفك دمنا على يد الاحتلال، وفقدت الكثيرين من العائلة والأصدقاء والجيران والذكريات. هذه المرة، التجربة أكثر ترويعاً ودموية.

في لحظة جنونٍ من الاحتلال تخيَّلت موتنا جميعاً، أنا وعائلتي وإخوتي الاثنين وأمي الذين نزحوا إلى حيّنا، الحي الذي كان حتى فترة قريبة يُصنّف كحيٍّ آمن كونه في قلب مدينة غزة، ما كان فعلياً قلبها النابض بالحياة والشغف والأمل. رفعت يدايّ في الهواء ولطمت وجهي مرات ومرات قبل أن يحتضنني أخي بكل قوته لأهدأ. نجونا، ولكن الحيّ الجميل الأنيق الذي أسكنه تحوَّل إلى ماضٍ، لنروي كان هنا حيّ الرمال، حتى أن أحد المسؤولين في الجيش الإسرائيلي صرّح قائلاً: «قصفنا حيّ الرمال لقيمته المعنوية» مرسخاً فكرة أن عدونا يبدع في قتل ذاكرتنا الحسيّة والمعنوية.

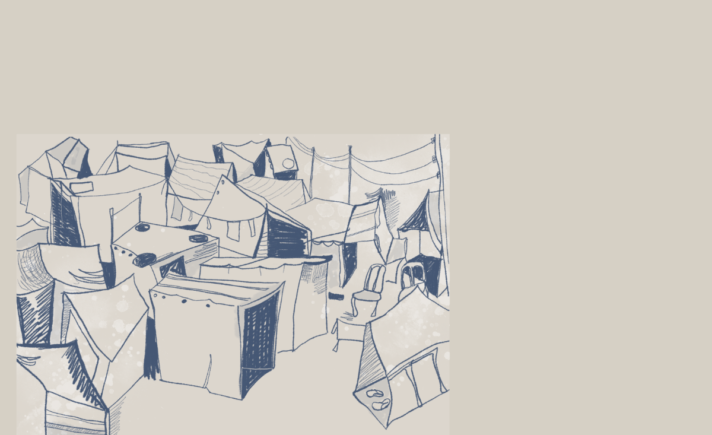

في اليوم التالي لتدمير الحيّ عانينا بشدة من انقطاع الماء والكهرباء والإنترنت، وكانت إسرائيل قد أعلنت منذ بدء الحرب عن فرض حصار كامل على القطاع « لا وقود، لا كهرباء ولا طعام» وهذا ما حدث، بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية وخطوط إمدادات الماء والكهرباء. حاولنا الصمود في مواجهة الخوف ولكن هزمتنا طلبات أختي بالانضمام لها في مقرّ عملها لجهةٍ دولية، والذي تحوّل إلى ملجأ مؤقت. كان توافر الحد الأدنى من الماء والكهرباء فيه دافعاً كافياً في ظل الحاجة. توجهنا إلى المكان حيث مكثنا ليومين قبل أن تأتي ليلة الجمعة 12 أكتوبر ونصحو على التوجه للإخلاء، بعد أن وصلت أوامرٌ بالإخلاء لهذه المنظمات الدولية ومن ثم للمواطنين برسائل نصية على الجوال وأوراق تحذيرية رمتها الطائرات. احتشد بعض الناس على البوابة خوفاً من مغادرة هذه الطواقم وتركهم وحيدين، جرى التفاوض معهم وإيضاح الموقف لهم، ومن ثم تم تنظيم قافلة من حافلات للمؤسسات الدولية والعاملين فيها وعائلاتهم. كان موكباً لحوالي 40 إلى 50 مركبة، أقّلت 400 فرد تقريباً من حيّ النصر في مدينة غزة حوالي الساعة السابعة صباحاً إلى الجهة الغربية من محافظة خان يونس.

في الطريق كان الأمر مهولاً، قافلة تتقدّمها وتتخلّلها وتتأخرها سيارات ترفع علم المنظمة الدولية، وحشود من الناس متواجدة في الشوارع وتطل من الشبابيك، عبارات إدانة تتردد في الأرجاء: «هربتوا، خليتونا لحالنا، روحوا عالعريش وغيرها» اعتقاداً منهم أن القافلة متوجهة إلى العريش؛ حيث تداولت وسائل الإعلام خلال اليومين السابقين فكرة نزوح الفلسطينيين نحو العريش وتوطينهم فيها. كنت أشعر بالعار من نفسي، كيف استسلمت للخوف! فأنا لم أغادر غزة نازحة من قبل، لكن خلال الطريق كان واضحاً أن الناس تتجهز للنزوح أيضاً، مشاهد الدمار خلال مسيرنا تُبكي القلب.

سلكنا طريق البحر، كان البحر مسطحاً أو كما يقول الغزازوة «بلاطة»، كل ما تمنيته حينها أن أقفز من مقعدي إلى البحر، أن أسبح وأضحك وأتحرّر في مائهِ من ثِقل هذه التجربة، لكن لشدة واقعيتها وبؤسها وترويعها أجد نفسي لا أقوى على النوم حتى، لا زال موظف الأمن في رأسي يصرخ «إخلاء إخلاء» ولا زال قلبي ينتظر لحظة انتهاء النزوح المؤقت، أن يحدث الإخلاء المعاكس نحو قلب غزة، إلى بيتي الذي تركته وحيداً تحت القصف. البيت بالنسبة إلى الفلسطينيّ ليس حجارة وإنما فردٌ من العائلة، وقد اشتقت إليه منذ الآن وأترقب العودة إليه حتى وإن كان ركاماً.