تُحيل كلمتا السُمعة والصيت إلى الاعتبار الاجتماعي للمرء، امرأة أو رجلاً، أو إلى صورته بين الناس. اللطيف فيهما معاً أنهما مأخوذتان من المجال الصوتي السمعي، أي ممّا يُسمع عن المرء، ما يُتداول في شأنه بين الناس ومدى وصول ما يُتَناقَل عنه.

كلمة الصِّيت مشتقة من جذر صَوَتَ، ومنها الصوْت. الصيت هو الصوت المعنوي للمرء إن جاز التعبير، تمييزاً عن صوته الفيزيائي المسموع. صوتنا يصل في الفضاءات المفتوحة إلى مسافة أمتار، وحين نهتف بأعلى طبقاته ربما يصل إلى مئات قليلة، إن لم تعترضه حواجز مادية. في أريافنا، حيث الأصوات أعلى، قد يصرخ المرء منادياً على شخص من مسافة مئات الأمتار، مُرفقاً صراخه بإيماءاتٍ باليدين تُفهَم منها الدعوة أو التحذير أو الاستغاثة… ولكن لا يُسمع من صراخ المُنادي على هذه المسافات غير الأحرف الصائتة، التي تنطق والفم مفتوح، بخاصة الألف. أما الصيت فقد يَذيع ويَنتشر، «يطبق الآفاق».

وتتضمن كلمة صيت دلالة طيّبة في العربية، فالصيت هو الصيت الحَسَن. ذيوع الصيت؛ اشتهارُ الصيت الطيّب للمرء بين عدد كبير من الناس. ويمكن أن يَرِد تعبير ذيوع الصيت في وصف شيء مسموع، قصيدة مثلاً أو أغنية أو مقطوعة موسيقية، مع افتراضٍ ضمني بأن هذا «العمل الفني» جيد.

السُمعة قد تكون حسنة أو سيئة. وخلافاً للصيت لا تُفيد السمعة درجة الشهرة؛ اتساع أو ضيق نطاق بلوغ الصوت المعنوي للمرء، بل نوعية ما يُقال عنه في وسطه. فهو حسن السمعة أو سيِّئها في هذا الوسط المحدد. أي أن الصيت مفتوحٌ على المجال العام، فيما السمعة محصورة في النطاق الاجتماعي شبه الخاص. في المحكية السورية يحدُث أن يقال إن «مسموعيات» فلان طيّبة أو ليست طيّبة، أي ما يُسمع بشأنه، ما يقوله الناس عنه، ويفيد الجمع في «مسموعيات» بشيء من التواتر. تَسأل عائلة عن سمعة رجل تَقدَّم لخطبة امرأة منها. وتبدو السمعة هنا هي البديل المعقول عن شحِّ فرص لقاء المرأة والرجل والتعارف المباشر بينهما. وسوءُ سمعة الرجل يتّصل بذمته المالية (لا يسدد ديونه) أو سوء أخلاقه أو عدوانيته (مْشرّاني)، فيما سوء سمعة المرأة يتصل في الغالب بحياتها الجنسية غير المُقيدة بزواج وعائلة، وهذا في مجتمعاتٍ عربية تحصر الجنس في الأسرة وتُقيّده بالزواج. لكن هذا من مركبات الثقافة وليس من مفردات اللغة، بتعبيرات الأستاذ أحمد بيضون. والإطار الضمني لهذه المركبات هو «الحي» أو «الحارة» أو البلدة، حيث يَعرف الناس بعضهم مباشرة أو بصورة غير مباشرة (يعرفون من يعرفون).

وقد تُحمَّل السمعة أحياناً على العائلة أو البيت، فيقال «بيت سيءُ السمعة»، وهو عنوان مجموعة قصصية لنجيب محفوظ.

ولأن السمعة محلية، تُتداول في دائرة المرء أو وسطه الاجتماعي، فإنه إذا اغتربَ كانت سمعته «صفحة بيضاء»، لا بالحسنة ولا السيئة. هرب نازيون إلى البرازيل (الطبيب السفاح جوزف منغليه) أو الأرجنتين (أدولف آيخمان) أو مصر فسورية (ألويز برونر) بعد الحرب العالمية الثانية، ليبدؤوا حياة جديدة. في مَهاجرهم عاشوا مغمورين، بلا صيت، بعد أن كانوا مِلء الأسماع والأنظار. ومثل ذلك فَعَلَ قتلةٌ أسديّون ودواعش، لجؤوا إلى أوروبا، انكشف بعضهم ولم ينكشف آخرون.

يُعطي تعبيرا الصيت والسمعة العربيّان فكرةً عن مجتمع سَمْع، إن جاز التعبير، يُقَيَّمُ الناس فيه وفقاً لما يُسمع عنهم (وليس منهم)، «مسموعياتهم». فكأنما لا يكفي ما نراه من الناس وما نُعاين، لأن هناك ما لا نراه. الناس «مخبّايين بتيابهم»، يقول مثلٌ شعبي سوري، أي أن حقيقتهم مخبوءة وراء ما يظهر منهم. قد تكون هذه خاصية للناس من حيث هم كذلك، لكنها أوثقُ صلة بشكل وجودهم في مجتمعاتنا، وهو وجودٌ لا يقوم على الظهور الشخصي المرئي والمسموع معاً، المظهر والحركة والتعبير والفعل. وهو ما يُحيل من وجه آخر إلى مستوى الفردانية والحرية في المجتمع. في مجتمع السَمْع تبدو حقيقتنا في جانب ما يُقال عنا، أي مبثوثة بين الناس، وليست مركوزة في ما نقول ونفعل، على ما يمكن أن تكون الحال في ما قد يُسمّى مجتمع الظهور الفاعل. الصيت والسمعة يَزُجّان الفرد في جماعة، فيُقلِّلان من شأن ما يظهر منه، وحتى ما يقوله، صوته الفردي الخاص، لمصلحة ما يُقال عنه، فلا يحوز هو غير ظهور غير مباشر.

ومما قد يفيد تقصّيه بخصوص ثنائية الصيت والسمعة هو مركزية السمع في الإسلام، قياساً إلى البصر، ومركزية الأفعال اللسانية قياساً إلى أفعال الرؤية. الإسلام ديانة كلام يُتلى ويُسمع ويُنصَت إليه، وليس ديانة صُوَر. الرسم التصويري مُدان بالأحرى. القرآن هو كلام الله، أوحي بالصوت إلى النبي، وإن يكن «أُلقي على قلبه» أحياناً، وهو نصٌّ لغوي يدور على الألسنة. و«السمع هو أبو الملكات اللسانية» بحسب ابن خلدون في المقدمة. و«الحديث» هو أقوال النبي المجموعة في كتب خاصة. والنداء إلى الصلاة اسمه الأذان، صوتٌ يطرق الآذان، وفضيلته أن يكون عالياً كي يُسمع. فهل مركزية الصوت- السمع مكنونة في اللغة العربية أصلاً؟ وهل يكون الإسلام كدخول في الكتابية، وتلقٍ للكلام الإلهي، عَزَّزَ هذا الاستعداد اللغوي؟ يتعلّق الأمر ربما بتكامل بين بنى اجتماعية قائمة على المحلّة والعشيرة والتجمعات الصغيرة، مع مستوى محدود من الفردانية والاختلاط بين الجماعات، وبين النساء والرجال، بين كل ذلك وبين استعدادات لغوية.

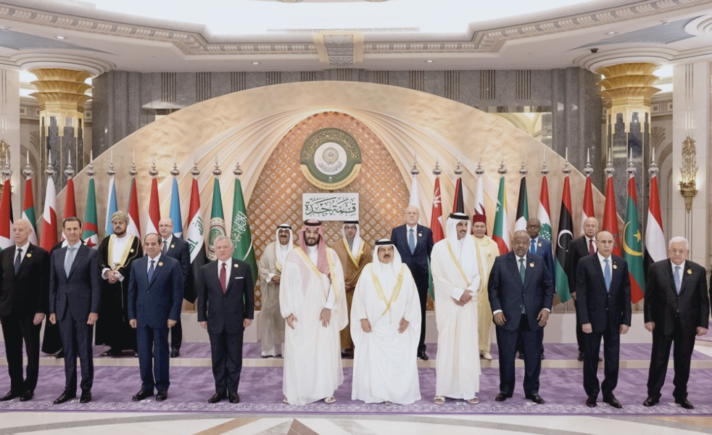

في زمننا هذا يسعى الناس وراء ذيوع الصيت، أي الشهرة، التي يُفترض أنها طيبة في كل حال. نريد أن نُرى، أن نُعرف، أن نَظهر، وقد لا نجد سُبلاً حميدة للظهور والرؤية، فنتساهل مع الذميم منها. الصيت يغدو مسألة صنعية أكثر وأكثر، تتكرس له وسائل إعلام في حالة الحكام ومن والاهُم، على نحو يكتم سؤال السمعة. بشار الأسد ذائع الصيت بحُكم منصبه وريثاً لأبيه وتكرس وسائل إعلام نظامه للإعلان عنه بلا نهاية، ويبدو أن هذا (إلى جانب المال) ما كفى أسماء الأخرس حين تزوجته. كان تافه السمعة قبل أن يموت أخوه باسل، الوريث الأول.

الصفة الصُنعية للصيت تنزاح به دلالياً عن الإيجابية أو الحسن، ليصير قابلاً للسوء مثل السمعة، على عكس ما تُقرر المعاجم العربية. أمثلة منغيله وآيخمان وبرونر وبشار الأسد السابقة تفيد لشرح هذه النقطة. فقد كان صيتهم طيباً في المنظومة النازية، والطِّيب نفسه في المنظومة الأسدية، لكنهم مجرمون في الواقع.

وهذا مثالٌ على انفكاك «مفردات اللغة» عن «مركبات الثقافة» بأثر تَغيُّر الأحوال والأفعال، فتتحوّر المفردات بالارتباط بأوضاع وأفعال جديدة. من الأفعال الجديدة مثلاً التشهير، أي تَعمُّد قول السوء عن شخص ما والعمل على إشاعته، وهو يستهدف بخاصة الصيت أو الشهرة، وليس السمعة المحلية، وبخاصة من حيث ارتباطه بالمنظمات ووسائل الإعلام الحديثة. كان التشهير من الممارسات التي قد تلجأ إليها منظمات شيوعية ضد أعضاء منها، يُتّهمون بالتحريفية أو الارتداد وما إليها، وقد يُدفعون إلى «النقد الذاتي» والتوبة مثلما فرض خالد بكداش على فرج الله الحلو قبل اعتقاله وقتله تحت التعذيب في فترة الوحدة السورية المصرية. لكن من حيث يستهدف هذا المَسلكُ صنع شهرة سيئة للمعني ضمن المنظمة أو الحزب و«أوساط»ـهما، فإنه يعود على المنظمة والحزب والأوساط بانقلابها إلى أطر سمعة، «أحياء» أو «حارات».

ويعرض الموالون لإسرائيل كفاءة خاصة في مجال التشهير، يطعنون بصيت مفكرين وناشطين وفنانين لشيء قالوه ينتقد إسرائيل أو يتضامن مع القضية الفلسطينية. وهو ما يُعزّز القَبَلية الإسرائيلية، ويدحض ما بقي من ادعاءات كونية للصهيونية.

أما في أوساط الإسلاميين، وهم منظمات حديثة تعمل في مجتمعات بالملايين وعشرات الملايين، فالصيتُ يُحيل إلى معايير خاصة، مُجادَل فيها خارج أوساطهم، إن لم تكن مرفوضة تماماً. من هو «عالِم» هنا، عِلْمُه لا يُسعف في التوجه في العالم أو الرسوخ فيه. انزاحت الهيمنة عن هذا «العلم»، وصار ذيوع الصيت فيه «طائفياً»، أقرب إلى السمعة في محليته.

ومن بين الغربيين، يبدو أن الفرنسيين يفصلون بين الصيت العام والسمعة الخاصة، فلا يؤاخذون رؤسائهم مثلاً على حياتهم الجنسية غير المنضبطة. أما الأميركيون فيفعلون، يُخضِعون الصيت للسمعة.

لكن مجتمعات الغرب عموماً مجتمعات ظهور، وليست مجتمعات سُمعة، وتبدو حقائق الناس فيها أوثق صلة بما يقولون ويفعلون، بحركتهم ونتاجهم، وليس بما يُتداول بشأنهم بين الناس. ليست اعتبارات جمعية مثل الطبقة والإثنية والجندر والعرق غائبة بحال، وهي بتفاعلها تُشكّل ضرباً من هالة تُحيط بالمرء، يتحدّد بإشعاعها مدارُ الشخص الاجتماعي، فلا يقتصر هذا على كفاءته وإنجازه. الهالة تُرى، أو بالأحرى لا تُرى، لكنها تُحيل إلى المجال البصري وليس السمعي. ثم أن الصيت هنا ليس مُبرَّأً من صفة صُنعية من حيث اتساع نطاقه، لكنها صُنعية معمّمة نسبياً، يحركُّها منطقٌ رأسمالي يسعى وراء ربح يتجدد، ولا يكفُّ عن صنع الفضول. مجتمعات الظهور هذه مجتمعات مشهدية كذلك، تنظَّم فيها مشهديات كبيرة، رياضية وفنية متنوعة، وسياسية كذلك. لكن فرص الشرائح الأفقر في أن تكون ضمن المشهد وأن تُرى محدودة.

بالمقارنة، مجتمعاتنا أقل فردانية؛ الأفراد أقل تعبيراً وظهوراً وحرية بكثير، اختلاط النساء بالرجال أميلُ إلى التقييد، والسُمعة تعمل فيها بقوة. وما يتّصل بالسمعة من غيبة ونميمة نشطٌ كذلك. «الناس» هم الحَكَم في شأن ما يكون الإفراد. أما الصيت فيصنعه منطق سياسي أكثر، تتحكّم فيه الدولة التي لم تَعُد «سوق العالم» على ما وصفها ابن خلدون، يُنشِّط طلبها الاقتصاد، فيتدهور بتدهورها؛ لكنها لا تزال سوق الظهور، تستعرض نفسها في كل مكان وبكل صورة ممكنة، وتَعرِض معها أهل الولاء وتحجب غيرهم. فتضيقُ بذلك المجتمعات المحكومة إلى حارات في «عراضة» دائمة، أو تكاد.