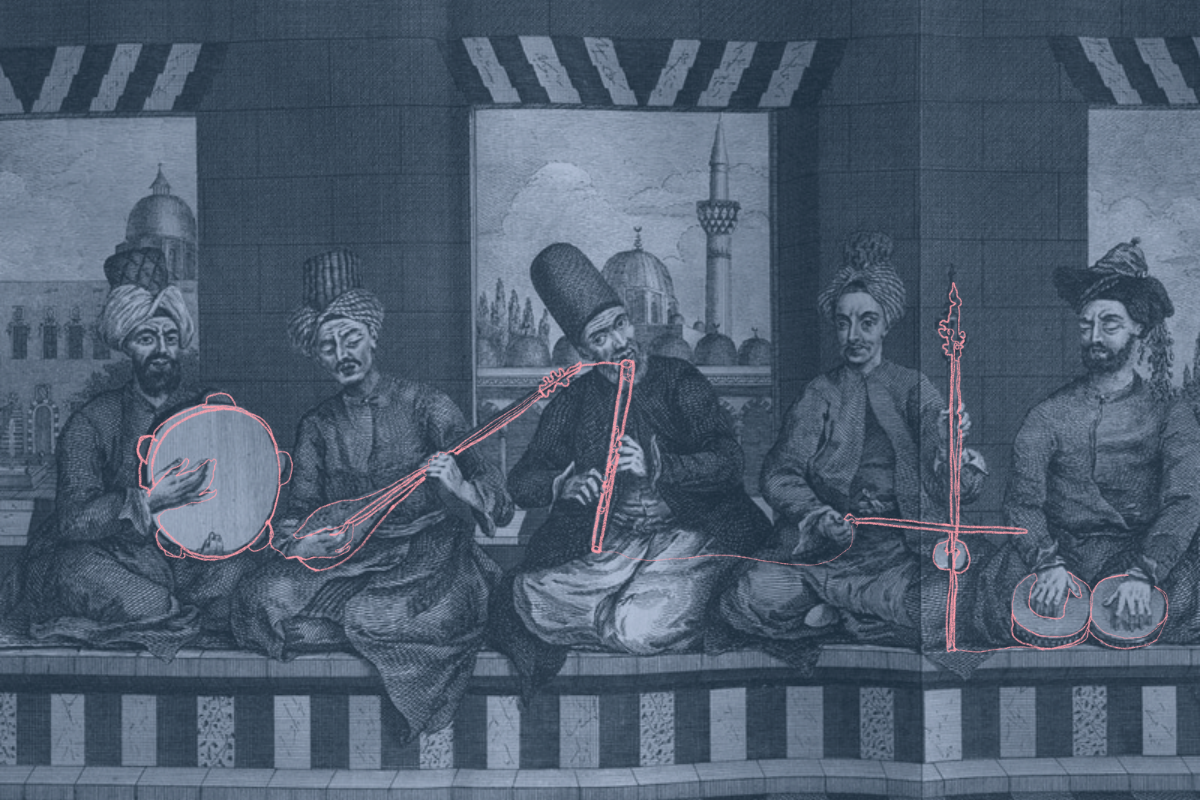

تُثيرُ المرحلة العباسية اهتماماً كبيراً في العموم، ونلحظ ذلك بشكل خاص في المجال الموسيقي البحثي. قد يكون ذلك اهتماماً تاريخياً مُتأثراً بهالة العَظَمة التي كانت تحيط بالخلافة العباسية، وببغداد على وجه الخصوص على خلاف أحوالٍ لاحقةٍ لم تكن لها تلك الهالة والفخامة المُفترَضة، وكذلك شهرة موسيقييْها وأخبار أغانيها ومُغنيها مما حفلت به الكتب. ويعود هذا أيضاً إلى توافر عدد معقول من النصوص النظرية، لا سيّما من المرحلة العباسية المتوسطة والمتأخرة، التي يمكن للباحث أن يحاول قراءتها بحثاً عن أدلة مرتبطة بموسيقى ذلك العصر وطرق التفكير فيه، وبعض القطع التي تم تدوينها بأساليب ذلك العصر. ولا شك أن توافرَ نصوص مكتوبة قابلة للقراءة والنقاش والتأويل مجالٌ مفضّلٌ للباحثين كي يكتبوا فيه، بشكل يفوق إمكانية العمل والبحث التاريخي أو الموسيقي انطلاقاً من ممارسات عملية ليس عليها إلا إشارات قليلة، سواء من الماضي السحيق أو الأقرب قليلاً.

والحقُّ أن الأفكار النظرية الحالية، وكذلك الممارسات العملية في عالمنا اليوم، أي بعد أكثر من سبعة قرون ونصف على تدمير هولاكو لبغداد سنة 1258 ميلادي وانتهاء تلك المرحلة، بعيدةٌ كل البعد عمّا كانت عليه في أيام الكندي، الذي توفي قبل أحد عشر قرناً ونصف منا، أي قبل أربعمئة عامٍ تقريباً على غزو هولاكو لبغداد، أو الفارابي بعده بنحو ثلاثة أرباع القرن، ثم ابن سينا بعد الفارابي بمثل ذلك تقريباً.

لذا ليس الهدف من إلقاء هذه النظرات الآن على إنتاج تلك المرحلة النظري، والتي تُركز على مسألة الإيقاع في مقالتنا هذه، هو محاولة لمطابقة تلك الأفكار على الممارسات الحالية، فهذا مُحالٌ بيّنٌ مثلما هو مُحال محاولة مطابقة نظرياتهم في الفلك أو الطب بحذافيرها على أحوالنا، وقد ربطَ بعضهم مقامات الموسيقى بساعات اليوم ومنازل الأبراج في السماء. الهدف هنا هو كشف مسار تطور ذهني مؤسِّسٍ لكثير مما تلاه بسبب هالتهم المضيئة وإن تفاوتَ الفَهمُ لما كتبوه، وأيضاً الإضاءة على تفاصيل إدراكهم هم أنفسهم لحدود مقارباتهم، والانتباه إلى عمق نظراتهم في مسائل بُنى الألحان، واختلاف الثقافات ودور المتلقي، وسوى ذلك من ملامح وعيهم بنقاط لم يتم التوسُّع فيها إلا بعد قرون طويلة، وظلت كامنة في هذه النصوص. الطبيعة النظرية لهذه النصوص، وتَقارُبها النسبي في الزمن، تُجيز النظر إليها ومقارنتها سويةً وعلى حِدةٍ من مدارس من كتبوا لاحقاً في الموسيقى وكانوا من المُمارِسين، مثل ابن الطحان الفاطمي، والأرموي الذي شهد شخصياً تدمير بغداد، وسواهما.غير أننا سنتناولهم في مقالة لاحقة. وقد وُضِعت جميع هذه المقاربات الأربع في مرحلة لا تتجاوز القرن والنصف تقريباً، سابقة على تدمير بغداد ونهاية الازدهار العباسي بين أواخر القرن التاسع الميلادي وأوائل القرن الحادي عشر.

الهدف أيضاً هو النظر بشكل طازج إلى نصوصهم في تناولها لمسائل الإيقاع تحديداً، حيث وضعوها في إطار أشملَ بكثير من الإيقاع الموسيقي. ولا يعني هذا إنقاصاً بحالٍ من الأحوال من الجهود العظيمة التي بذلها المحققون والشارحون، وإن اختلفنا معهم في بعض الأمور، لا بل إن واجبَ احترامِهم يقتضي مراجعتهم في المسائل المختلفة، فلولا جهودهم لما كان الاتصال بهذه النصوص مُتاحاً بالكليّة.

فلنبدأ بعرضٍ موجزٍ لما وردَ في كتب هؤلاء الأوائل في مسألة الإيقاع، بالاقتراب قدر الإمكان من نصوصهم نفسها وسياقاتها والاعتماد عليها مباشرةً، وإن كان كلّ عرضٍ بالضرورة يتضمن فهم القائم به لهذه النصوص، وهو غير معصوم بالطبع، ولا يدّعي حياداً مطلقاً تجاهها.

مقاربة الكندي المباشرة

في رسالة في أجزاء خبرية في الموسيقى،نص الرسالة ملحق بكتاب تاريخ الموسيقى النظرية، لسليم الحلو، 1961. لا يتعرَّض الكنديأبو يوسف يعقوب بن إسحق الكندي، ت. 873 ميلادية، من أوائل الفلاسفة العرب وأول من وصلت إلينا كتابات له في موضوع الموسيقى والإيقاع. إلى نظرية في الإيقاع، بل يكتفي بوصف «الإيقاعات التي هي كالجنس لسائر الإيقاعات»، أي ما يشبه أن يكون عائلات يمكن نسبة كل الإيقاعات الأخرى إليها، وهو ما قد يشير إلى أن الإيقاعات المستعملة فعلياً أكثر عدداً وتنوعاً، إلا أنه يمكن إرجاعها بشكل ما إلى هذه الإيقاعات الأصلية، لكونها تنويعات أو زخرفات عليها.

وهي عنده ثمانية مشهورة:أما عند غيره فربما تكون ستة أو سبعة. الثقيلان الأول والثاني، والرَمَلُ وخفيفه وخفيف خفيفه، وخفيف الثقيل والهزج والماخور). فيقول مثلاً إن الهزج نَقرتَان متواليتان لا يمكن بينهما زمانُ نقرة،وهو اصطلاح مبهم، قد يعني أن النقرتين هاتين تكونان في زمان واحد، فيكون الهزج عندها «ددم إس إس»، ولكن لم يقوَ عندنا هذا الرأي حالياً. وبين كل نقرتين ونقرتين زمانُ نقرتين. فيُشبه، في رأينا، أن نقول ذلك بمصطلحاتنا الحالية: «دُم دُم إس إس»، حيث إس هي زمنٌ ساكنٌ لا نقرَ فيه. أو يمكن أن نُبدِّل الدُم تكاً إذا شئنا، فالكندي لا يُميّز بين الدم والتك، أو بين النقرة ضخمة الصوت والنقرة الرفيعة أو حادة الصوت، بينما هذا التفريقُ أصبحَ أساسياً منذ مئات السنين في موسيقانا ولا يزال إلى اليوم. أما خفيفُ الخفيف فيَصفُه بمثل وصف الهزج، إلا أن بين كل نقرتين ونقرتين زمانُ نقرة واحدة، فيُشبه أن نقول «دُم دُم إس دُم دُم إس».

لا يُشير الكندي إلى أي ارتباط أو تشابه ببحور الشعر، ولا يتطرق إلى وصف الإيقاع بتفاعيل العروض، ولا إلى أي علاقة اشتقاقية بينهما، بل يكتفي بالقول في رسالة في صناعة التأليفتحقيق د. يوسف شوقي، 1969. إن التأليف ينبغي أن يكون «قبضياً» أي مُحزِناً، أو «بسطياً» أي مُبهجاً مُحرّكاً، أو معتدلاً أي موحياً بالجلال والكرم. ويقول: «ينبغي أن يكون القول العددي ـ أعني الشعر ـ الملبس اللحن مُشاكِلاً في المعنى لطبع اللحن (…)، وفي نسبة زمانية، أعني أيقاعاً مُشاكِلاً لمعنى اللحن (….)». أي أنه يُوْجِب أن يتشارك معنى الشعر ونوع اللحن ومقامه، وكذلك لحنه، في الانتماء إلى أحد الأنواع الثلاثة المذكورة، المحزن والمُطرِب والجليل، إذ إن الإيقاعات الثقيلة ممتدة الأزمان في رأي للكندي «مُشاكِلةٌ» للحزن، والخفيفة المتقاربة، أي التي لا تتباعد نقراتها، مُشاكِلةٌ للطرَب وشِدّة الحركة، والمعتدلةُ مُشاكِلةٌ للمعتدل. وهو أيضاً يرى مثل ذلك في بحور الشعر، أي أن بعضها ملائم للحزن، أو للطرب، أو لمعاني المديح والجلال والكرم. كما يقول شبه هذا الكلام في رسالة في أجزاء خبرية في الموسيقى لكن باختصارٍ أكبر، إذ يشير إلى استعمال إيقاعات مثل الهزج والرَمَل للأشعار المفرِحة، والثقيلان الأول والثاني للأشعار المحزِنة، والماخوري لما يتضمن من معاني الإقدام والتحدّي وشدّة الحركة.

نظرية الفارابي: السكتات أساساً

على عكس الكندي، يعرِضُ الفارابيأبو نصر الفارابي، نسبة إلى فاراب في كازخستان الحالية، ت. 950 ميلادية. في كتاب الموسيقى الكبيرتحقيق غطاس خشبة ومراجعة محمود الحفني، 1967. نظريةً أخرى في الإيقاع، فالإيقاع كما يتصوّرُه هو: «النقلة على النغم في أزمنة محدودة المقادير والنسب» أو يمكن القول إنه أزمنة محدودة بنقرات، أو بعبارة الحسن الكاتبمجهولُ تاريخ الوفاة، يُعتبر من أدباء القرن الخامس الهجري، وهو يأخذ عن الفارابي الكثير. فإن الأزمنة «هي التي تحيط بها النقرات».كمال أدب الغناء، تحقيق غطاس خشبة ومراجعة محمود الحفني، 1975. ولذا كان الفارابي يستخدم الأزمنة التي بين النقرات في بحثه عن مبدأ الإيقاعات الذي تُرَدّ جميعاً إليه، مثلما الأعدادُ تَنحَلُّ إلى أقدمِ شيء فيها (أي الواحد)، «وكذلك السطوح كثيرة الأضلاع المستقيمة، يمكن أن تنحلَّ إلى سطح واحد»،دون أن يربط ذلك بموضوع الحكمة الإلهية ودقة الصنعة الربانية، بخلاف ما فعله إخوان الصفا. فصحيحٌ أن الإيقاعات «في أنفسها تكاد لا تُحصى كثرةً»، إلا أن مبدأها في فكرة الإيقاع في نفسه أو بالتعبير الفلسفي، فإنه الإيقاع الذي هو «بالقوة» جميع الإيقاعات. أي أنه يبحث عن إيقاع نظري يتضمَّن افتراضياً إمكانيةَ استخلاصِ مُختَلَف الإيقاعات انطلاقاً منه.

وهذا بالطبع تفكير قروسطي يبحث عن أصل نظري، وليس عن الأصل التاريخي أو الممارسة العملية. وليس المقصود، حتى هنا عند الفارابي، الإيقاعُ بالمعنى الموسيقي، بل هو الإيقاع بمعناه المُجرَّد، أي كل تتابع لنقرات (حركات) وسكتات، مما يجعله يعتبر الكلام والأقاويل والقصص والعروض وبحور الشعر، مثلها مثل إيقاعات الموسيقى، كلها حالات خاصة من أصلٍ يخضع لهذا القانون العام الذي يعرضه، وللإيقاع الأول الذي يرد إليه كل إيقاع.

يُميّز الفارابي بين ثلاثة أنواع من النقرات القوية واللينة والمتوسطة، وهذه لا تتمايز في علو الصوت الناتج عنها، أو في حِدّته أو ضخامته كما فهم بعضهم، بل في زمنه، وهذا ظاهرٌ من حديثه عنها: «القوية تشبه التنوين في إعراب اللسان العربي، والمتوسطة تشبه حركة الحرف في لسانهم، واللينة تشبه إشمام الحركة في الحرف أو رَوْم الحركة». ويُشير إلى أن البعض قد يُسمي المتوسطة (المسحة) واللينة (الغمزة)، ومعنى الحديث كما هو بيّنٌ أنَّ القوية تشبه أن تكون مُدتُّها مُدَّةَ حركةٍ وسكون (التنوين؛ لأن التنوين يختلف عن الحرف العادي في إضافة النون الساكنة وليس في كونه أقوى صوتاً)، والمتوسطة حركة واحدة (حركة حرف)، واللينة أقلُّ من حركة، وهو ما يعود فيوضحه في مكان آخر من الكتاب بقوله: «كل حرفٍ متحرك تبعَ السبب الخفيف ووقفَ عليه؛ فإنه يقوم مقام نقرة متوسطة تتبع نقرة تامة ساكنة»، ويُضيف مثل ذلك عن النقرة اللينة.

والإيقاع الأطول نظرياً يُقدِّره الفارابي بِناءً على الاستعمال، بأنه مُركَّب من تكرارٍ لسبع وحدات زمنية ساكنة محصورة بين نقرتين، ويقيس زمن كل وحدة بأنها المدة اللازمة للفظ سببٍ خفيف، أي حرف مُتحرِّك يليه ساكن، مثل لا، ويتنبه إلى إمكانِ أن تكون أجزاء أطول من ذلك، أي أنه ليس من استحالة نظرية لكنه خروجٌ عن «المُستعمَل والأمر الأكثر»، ثم يُفرِّعُ من ذلك إمكانات التقريب بين النقرات بتقليل عدد السكتات ما بينها، أو بـ«إضعاف» أي مضاعفة النقرات، ويرسمها باستخدام ألفاظ مثل تن بالتنوين. في كتاب إحصاء الايقاعات يوضح الفارابي أنه عندما يروم أن يوضّح الإيقاعات «بحدِّ العين»، يعني بما يكون مقروءاً، فيمكنه أن يستخدم تنْ وتَنَ وتا ونا أو ما شاكل ذلك، أو بنون واحدة مُشدّدة، فإذا كان السكون أطول بين النقرتين جُعِلَت النون أمدَّ وأطول رسماً، ويرسمها كذلك على ما بيّنَ مُحقِّقُ كتاب الموسيقى الكبير. وربما كان الوعي بأهمية السكون وإمكانية امتداده ما حدا بالفارابي أن يمتنع عن استخدام التفاعيل العروضية في «رسم» الإيقاعات، ولجوئه إلى الحروف الممدودة كتابةً والنقاط تحتها للدلالة على كمية هذا المد.

ثم إنه إذا كان الإيقاع تكراراً منتظماً لشكل إيقاعي واحد، أسماه الإيقاع الموصل، أما الإيقاعات المنفصلة فتُبنى بالمزاوجات الممكنة بين أنواع من الأشكال الإيقاعية متفاوتة المُدَد، وبينها فواصل من السكتات أيضاً قد تتفاوت مُدّتها. ويبني الفارابي على ذلك مختلف الاحتمالات الرياضية الممكنة للمزاوجات. ما يهمنا هنا، هو تشديده على أن المُفصلات، أي الإيقاعات التي ينكسر في داخلها التناظر بين أجزائها، أكثر لذة، وأنه من الممكن في العزف إبدال مواضع النقرات بسكتات أو بالعكس، أي التلاعب بالإيقاعات الموصلة (التناظرية) التي «يَلحقُ النفسَ منها شبيه ملال» لتحويلها في سمعِ المتلقي كما لو أنها كانت إيقاعات مُفصّلة (غير تناظرية) «ليصير المسموع أبهى وألذ». للمفارقة، إن هذا يجعل، في رأيه، الإيقاعات الثقيلة أي البطيئة أكثر لذة، لأن إمكانية التلاعب فيها أعلى. وهذا مما يلفت النظر عند الفارابي، أعني انتباهه إلى مسألة التلقي، حيث يلاحظ الفرق بين «الإدراج» أي تسريع الإحساس بالإيقاع، رغم أنه لم يتغير، من خلال تحويل بعض سكتاته إلى نقرات متحركة فينتج من ذلك إحساس بتقارب النقرات رغم أن زمن الإيقاع في مجمله لم يتغير، وبين «الحثّ» وهو تسريع الإيقاع أو ما قد نسميه حالياً تسريع التمبو أو معدل سرعة الوحدات الإيقاعية، ما ينتُج عنه إيقاعٌ أقصرُ زمناً من مدة الأصل قبل الحثّ.

فإذا عرضَ الفارابي قوانينه العامة هذه انتقل إلى الإيقاعات التي يستعملها العرب، وأسقطَ الصور المزينة والمزخرفة ليُركّز على الأصول، ويقول إنه يعبر عنها باللفظ على جاري عادتهم، لكنه لا يستعمل تفاعيل العروض ولا الأسباب والأوتاد. فيقول إن «الهزج» يُطلق على كل الإيقاعات الموصلة، أو على كل ما توالت نقراته نقرة نقرة وكانت الأزمنة بينها متساوية كلها، ولكن المُستَعمَل عموماً هو المتوسط السرعة، يعني أن يكون نقرة يليها زمنٌ قد يُقدَّر بثلاث حركات ساكنة مثلاً، كأن يكون «دُم إس إس إس» ثم يتكرر، ويشير إلى أنها في الاستعمال تُغَيَّرُ بالتزيين بأنواعه لأجل تحويل الإيقاع الموصل (التكراري التناظري) إلى مفصل، وهذه التغييرات «تكاد تكون غير محدودة»، ومثيلُ ذلك ما يحصل مع الإيقاعات الأخرى كالثقيل والرَمَل والخفيف.

غير أنه يتوقّف عند ما يُسميه «التمخير» بما يوضح أنه، آخرَ الأمر، إدخالُ فكرة أنصاف الوحدات الزمنيةوابن زيلة مثلاً يوضح أن الماخوري مرتبط بمضاعفة بعض النقرات، أي بإدخال نقرتين في وحدة زمنية واحدة. بما يمكن له أن يخلق ما يسمى الآن بالسنكوب، أو بتعبير بعض السوريين «اللطوة»،وهو ما لاحظه أيضاً أحمد رجائي القلعة في: أوزان الألحان بلغة العروض، 1998. فهي حركةٌ أبطأُ من أسرعِ نقلة ممكنة، أي أنها أطول، لكنها أقصر من أن تكون حركة تامة أي وحدة زمنية مكتملة. ولما كان هذا ممكناً في معظم الإيقاعات، فإنه يُشير إلى أن الماخوري ربما ليس إلا اصطلاحاً؛ اسماً لإيقاع منفصل هو خفيفُ الثقيلِ الثاني، لكنه قد يكون في هيئة «حال ليس يختص به إيقاع دونَ إيقاع، بل يَعِمُ جميع الإيقاعات»، أي إنه على الأرجح أسلوبٌ في تناولها، وهو ما يكرره أيضاً الحسنُ الكاتبُ موضحاً أن التمخير «قد يجوز في سائر الطرائق» لكنه «في بعض الإيقاعات أحسن منه في بعض». كذلك يوضِّح الحسن الكاتب وجود أسماء أقدم لهذه الإيقاعات، فيقول إن القدماء كانوا «يعرفون الإيقاع ذا الزمان، يعنون الرمل، والإيقاع ذا الزمانين يعنون الثقيل الأول» وهكذا، وهو ما يشير إليه الفارابي لكن دون نسبة إلى القدماء في كتاب آخر هو إحصاء الإيقاعات.

وقد يُشبّه الفارابي في كتابه الموسيقى الكبير أجزاء الألحان أو أجزاء الإيقاع بأجزاء الأشعار، أي بالأبيات والمصاريع وأجزاء المصاريع، إلا إنه لا يُرتِّب على ذلك أي نتيجة مباشرة، بل يذهب إلى شرح تَتابُع الحروف على أسس قواعد الإيقاع العامة التي أوضحها، كمثل إشارته إلى عدم إمكان الوقوف على متحرك بدون مدِّه أو إقرانه بهاء خفيفة أو بنبرٍ. وهو يَعتبر القول عموماً، بما فيه الأذان والقرآن والقصص والشعر، خصوصاً بوصفه انتقالات منتظمة على الحروف مع فواصل بينها، فرعاً على النظرية العامة للإيقاع. ويظهر ذلك بوضوح عند قوله: «وإذ قد بيّنا في ما سلف كيف تنشأ الإيقاعات المفصّلة، فقد تبيّنَ ببيانِ ذلك أيضاً كيف تنشأ أوزان الأقاويل»، وكذلك قوله في ملاحظة احتمالات «الإدراج» و«الحث» في القول، وفرّعَ على ذلك استحسانَ الزحافات العروضية في بعض الأحيان، رغم أن ذلك في العموم مُخالف لأقوال العَروضيين.

في تناول الفارابي لموضوع صناعة التلحين، يُوْرِد أنه لا يرى فارقاً في أن يكون القول سابقاً ثم توضع عليه الأنغام، أو أن تُؤلَّف الأنغام أولاً ثم يوضع عليها ما يناسبها من الكلام. وهو في هذا لا يُلقي بالاً إلى أي مساواة، قد تأتي اتفاقاً أو لا تأتي، بين وزن البحر الشعري أو أقسام البيت وإيقاع اللحن وتقسيم أجزائه، بل يقول: «وقد يتّفق أن تكون مقادير القول الموزون (يعني الشعر) مساوية لأجزاء اللحن، ومُنطبقة عليه؛ وقد يتفق أن تختلف؛ غير أنه ليس ينبغي أن يُراعَى في صنعة الألحان مُطابقةُ أجزاء القول الموزون لأجزاء اللحن، ولا مُطابقةُ وزن القول لوزن اللحن؛ بل إنما ينبغي أن يُجزَّأ القول بحسب أجزاء اللحن، ولا يلتفت إلى وزن القول كيف كان، ولا يبالي أن لا يتبين وزنه عندما توزع حروفه إلى نغم اللحن».

غير أنه يبالي، مجدداً، بكسر التناظر، حيث يشير إلى أن النطق بالأحرف منغّمة لا ينبغي أن يسير على منهاج واحد، كأن يُقال كل حرفٍ بنغمة واحدة، ولا أن يُباعَد ما بين الحروف بمدِّها كلها كثيراً فلا يُفهم القول. بل ينبغي أن يكون اللحن مزيجاً من ذلك كله حتى تجتمع فيه «لذاذة المسموع وبهاؤه وقول مفهوم المعنى بسهولة».

كما ينبغي عنده أن يُقرَن بالأقاويل نغمٌ ملائم لها، كأن يكون ببعضها عند التلحين خشونة أو صلابة أو ليْن. لكنه لا يَحصرُ الأمرَ بالتلحين الموسيقي، بل يتنبّه أيضاً في نفاذِ ملاحظةٍ إلى أن نغم الكلام العادي يُسهِمُ في تفسير المقصود، مثل نبرة الاستعطاف والاسترحام والأمر والحضّ والسؤال: «فإنَّ كلَّ واحد من هذه تُقرَن بحروفه أصواتٌ مأخوذة بأحوال، فيُفهم عن تلك الأصوات ما يُفهم بالقول أو ببعض أجزائه».وسيُشير ابن سينا إلى هذا في مقدمة «جوامع علم الموسيقى» من كتابه الشفاء، في إشارة سريعة لتعليل أصل التصويت واللذاذة فيه.

أخيراً، من المُلاحَظ أن الفارابي، بعمقِ نظرٍ، يُميّز بين أنواع مختلفة من الألحان، فمنها ما لا يُقصد به إلا اللذاذة والزينة، ومنها ما يُلقي تخيُّلات أشياء في النفس (وربما يُقصد أنها تُحاكي أموراً موجودة في الطبيعة)، ومنها ما يُثير حالاتٍ في النفس مثل الرضا والسخط والرحمة والحزن، ومنها ما «يُكسِب الإنسان جودة الفهم لما تدل عليه الأقاويل» كما ذكرنا حول نبرة صوت المتكلم، وقد يمتزج ذلك كله أو بعضه في اللحن الواحد. وليس هذا مقصوراً عنده على الألحان التي «تُقرن بالأقاويل»، بل تلك التي هي أصوات بلا أقاويل قد تكون تكميلات للغناء أو معاوناتٍ عليه، أو قد تكون خاليةً تماماً من هذا الهدف، غير أنها لا تخلو من ارتباط بإثارة الانفعالات كما تفعل الأقاويل. أمّا الحسنُ الكاتب، فيتوسَّع في ذلك مُشيراً إلى تنوُّع أجناس الألحان المسموعة في الآلات، فمنها ما كان مُحاكاة للغناء، ومنها ما كان افتتاحات واستراحات، أو تكميلات للصوت، ومنها أيضاً ما استقلَّ عن الألحان وصُنِعَ «على سبيل التزاويق» مثل «الطرائق والدواشين الفارسية والخراسانية التي لا يُمكن أن يُغنّى عليها ألحاناً، وهي أحسنُ طرائقِ الفرس».

رسالة إخوان الصفا: البحث عن التشابهات ومشكلة السكتات

يَعتمد إخوانُ الصفاويُرجَّح كونهم جماعة من البصريين من أواسط القرن العاشر الميلادي. بشكل كبير على منطق التشابه القروسطي الذي ألمحَ إليه الفارابي دون أن يعتمد عليه كثيراً في هذا المجال، فيرَوْن في الرسالة الخامسةمُتاحة على موقع مؤسسة هنداوي. أن «النغمات مركَّبة من النقرات والإيقاعات، وأصلها كلّها حركات وسكون»، كما أن أصل الأشعار في نهاية التحليل، كما أصل الأقاويل كلها «حروف متحركات وسواكن»، لذا فهم يشيرون في الآن عينه إلى الموسيقى وإلى العروض وإلى النحو معاً. وهذا التشابه في الأصل، المردودُ إلى حركات وسكون، يجعلهم أيضاً يقولون إن قوانين الموسيقى (ولا يخصُّون الإيقاع وحده) «مُماثلة لقوانين العَروض».

ثم يمدون بحثهم هذا عن التشابه من أقسام الأصل (حركات وسواكن) إلى التشابه العددي، فالعَروض ينقسم إلى ثلاثة أصول: السبب؛ أي حرف متحرّك يليه حرف متحرّك أو ساكن، والوتد؛ أي حرفان مُتحركان يليهما حرف ساكن، والفاصلة؛ أي ثلاثة حروف متحركة يليها ساكن. ولمّا كانت هذه أصول العَروض المبني على اللغة، كانت هي نفسها أيضاً في الغناء والألحان، التي لها إذن سببٌ ووتدٌ وفاصلة، مثل قول تن وتنن وتننن، بتسكين أواخر هذه جميعاً. ونُلاحِظ أنهم في هذا يتكلّمون على التغنّي، لما كان التغنّي تلحيناً للشعر، فمنطقيٌ أن يلحقه، غير أنهم يُعمّمون فيظنون قواعد اللغة العربية والألحان العربية تنطبق على «جميع اللغات»، أو على الأقل، في رأيهم، فإن ألحان وغناء غير العربية كالفارسية والرومية واليونانية تتبع قوانين أخرى، «ولكنها كلها مع كثرة أجناسها وفنون أنواعها، ليست تخرُج من الأصل والقانون الذي ذكرناه»، أي من كونها مرتبطة بالحركات والسواكن.

وحيث أن تركيزهم هو على التشابه العددي، فإنهم إذا انتقلوا من الغناء إلى الإيقاع وجدوا أيضاً أن تفاعيل العَروض التي تُشتقُّ منها سائر البحور هي ثمانية: «فعولن، مفاعيلن، متفاعلن، مستفعلن، فاعلاتن، فاعلن، مفعولات، مفاعلتن»، ووجدوا أن أصول الإيقاعات التي يُشتقُّ منها سائر الإيقاعات، كما رأينا عند الكندي، أيضاً ثمانية:بل هم في رسالتهم أيضاً يوردون ثمانيات أخرى، من نوعِ أن أنواعَ الأصوات ثمانية «فمنها العظيمُ والصغيرُ والسريعُ والبطيءُ والحادُّ والغليظُ والجهيرُ والخفيفُ» ومثلها «طبائع الأركان: الحار الرطب والبارد اليابس والبارد الرطب والحار اليابس»، وحَمَلة العرش ثمانية والجنان ثماني مراتب، ويحكون مثل ذلك عن «فضل الثمانية» في نسب قطر الأرض إلى الكواكب والشمس.. إلخ. الثقيلان والهزج والرَمَل.. إلخ.

على أن مبدأ التشابه والتناظر العدديان هذان يحفظان استقلال كل مضمار من هذه الفنون، فالتماثُلُ في العدد لا يعني علاقة اشتقاقية ولا مُماهاة، فليس الهزج في الإيقاع هو عينُ بحرِ الهزج، ولا هنالك اشتقاقٌ للإيقاع من العَروض أو للعَروض من الإيقاع. فالهدف من هذا التناظر العددي ليس بحثاً عن أصول ممارسة واقعة، بل هو في العمق إثبات سريان القواعد نفسها، حيثما التفتنا، لأجل إثبات وحدانية الله «وإتقان حكمته ودقة صنعته»، حيث العلوم تنحلُّ إلى تجمعات من عدد أربعة السحري الذي يفردون له جزءاً من هذه الرسالة،فمنها فصول السنة والطبائع الأربعة والجهات وأخلاط المزاج وأجزاء الطعوم. و«المربعات» هذه تنحلُّ إلى الواحد: فالنقطة في صناعة الهندسة مماثلة للواحد في صناعة الأعداد وللشمس بين الكواكب وللحركة في الألحان والغناء، وللجوهر في صناعة الفلسفة… إلخ. ولا يعني هذا أن مربعات الشعر هي عينها مربعات الفلسفة أو الهندسة، وليست الشمس ونقطة الهندسة واحداً على ما لا يََخفى.

فإذا ما خاضوا أكثر بعد ذلك في موضوع الإيقاعات تحديداً، تنبّهوا إلى وجود السكون قبل الحركة والسبب والوتد والفاصلة، وإلى إمكان امتداد السكون، فأوضحوا أن السكون لا يجوز أن يتخطّى مدةً معينة وإلا «فلا تقدِر القوة المُفكِّرة أن تعرف مقدار الزمان الذي بينهما» (…) وهذا يشبه أن «القوة الباصرة أيضاً لا تقدِر أن تعرِف مقدار أَبعاد ما بين المرئيات إلا إذا كانت متقاربة في الأماكن». فلما تنبّهوا إلى موضوع مُدّة السكون، وصفوا ثقيلاً أولاً وثانياً وخفيفاً أولاً وثانياً، يتشابهان في اللفظ، دون المسمى، مع أسماء الإيقاعات. فَهُم في الحقيقة مجرّد إشارة (سنراها لاحقاً عند ابن سينا) إلى كون زمن السكوت منعدماً أو مساوياً لحركة واحدة أو اثنتين أو ثلاثة. أما الإيقاعات نفسها فوصفوها باستخدام الكلام مثل ما فعل الكندي (مع مخالفته في بعض الإيقاعات)؛ أي كالقول إن خفيف الخفيف هو «نقرتان متواليتان لا يكون بينهما زمانُ نقرة ولكن بين كل نقرتين ونقرتين زمانُ نقرة»، أي في مصطلحاتنا الحالية كما ذكرنا «دُم دُم إس» (مع ملاحظة أنهم أيضاً لا يميزون بين الدُم والتَك، أي بين النقرة الغليظة الصوت والنقرة حادّته).غير أنهم يُضيفون إلى ذلك تشبيهه باستخدام أدوات العروض وأدوات اللغة، فيقولون إن خفيف الخفيف «مثل قولك: مفاعلن مفاعلن تنن تنن» أي بوضع حرف متحرّك في موضع النقرة وحرف ساكن في موضع السكون.

بيدَ أن ذلك يصطدم بمشكلة امتداد السكون، فحيث يقولون إن الهزج «مثل قولك: فاعل فاعل» (أي أنه سيكون في مصطلحاتنا الحالية «دُم إس دُم إس») لا يَرَوْن مَناصاً من استخدام الوصف بالكلام فيقولون إنه «نقرة مُسكّنة ونقرة أخرى أخفُّ منها، بينهما زمان نقرة، وبين كل اثنتين زمان نقرتين» والنقرة المُسكَّنة هي حركة يليها سكون، والنقرة الأخف منها هي في رأينا حركة لا سكون بعدها مثلما يأتي في المتواليات، فيكون الهزج في حقيقة الأمر في مصطلحاتنا الحالية «دُم إس إس دُم إس إس»،أو لو كان في الإشارة إلى الخفة تلميح إلى وجود «تك» فيكون «دم إس إس تك إس إس». وهو بذلك مختلف عن الفهم المباشر لـ«فاعل فاعل». وهذا قد يشرح لماذا لم يكتفِ الإخوان باستخدام أدوات العَروض أو تن وتنن، وذلك لقصورها عن إيضاح موضوع زمن السكون. فاللسان العربي لا يسمح بالتقاء السواكن ولذا كان قول «فاعل» ينحلُّ عَروضياً إلى متحرّك فساكن فمتحرك فساكن، غير أنه إيقاعياً هنا متحرّك يليه ساكنان لا واحد. وهذه المعضلة هي ما حاول ابن سينا حَلّها لاحقاً.

وأياً كان تأويل إيقاع الهزج هذا فهو مختلف عنه عند الكندي الكوفي المولد ثم البصري فالبغدادي، إقامةً ووفاةً، رغم تَقارُبه الجغرافي، والزمني نسبياً بفارق أقل من قرن واحد على الأرجح، مع إخوان الصفا البصريين، وربما نستطيع اعتباره حالة من حالات الأهزاج التي ذكرها الفارابي.

ولا يتطرق إخوان الصفا إلى مواضيع الإيقاعات المُوصِلة والمفصّلة (أي عملياً المتناظرة وغير المتناظرة) ولا إلى تراكيبها واحتمالاتها، فالهدف كما ذكرنا ليس فهمَ الموسيقى المعمول بها، بل استخدامها واستخدام منطق التشابه والتناظر العددي لأجل إثبات حكمة الله ودقة صنعته في رد كل شيء إلى مربعات تنحلّ إلى الواحد.

نظرية ابن سينا: التخيُّل حد الإيقاع

لعلَّ ابن سيناأبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا، ت. 1037 ميلادي، وهو مثل الفارابي من آسيا الوسطى حيث ولد قرب بخارى في أوزبكستان الحالية. أكثرُ مَن توسَّعَ في نظرية الإيقاع وتفاصيلها آنذاك، في جوامع علم الموسيقىتحقيق زكريا يوسف وتصدير ومراجعة أحمد فؤاد الأهواني ومحمود أحمد الحفني، 1956. من سفره الضخم «الشفاء». فيُعرِّفُ ابن سينا الإيقاع بأنه «تقديرٌ ما لزمان النقرات»، وهو هنا مثل الفارابي أيضاً، يتناول الإيقاع في فهمٍ مجرّدٍ له، ما يُجيز اعتبار الإيقاع الموسيقي والوزن الشعري حالات محددة من هذا الفهم المجرّد للإيقاع، فيُضيف «إن اتفق أن كانت النقرات منغّمة كان الإيقاع لحنياً، وإذ اتفق أن كانت النقرات محدثة للحروف المنتظم منها كلام كان الإيقاع شعرياً».

ويلاحظُ ابنُ سينا دورَ «التخيُّل» – ولو كان في زماننا لربما قال «التَذكُّر» – في الشعور بالإيقاع والأنغام، حيث لا يتولّد مثل هذا الشعور إلا من خلال تَخيُّل الجمع بين نغمتين أو نقرتين، وذلك رغم أنها لا تُؤدَّى معاً بل بينها مدة زمنية. لذا فَرض، كما الفارابي، حدّاً أقصى لما يمكن لقُدرة النفس على «التخيُّل» هذا أن تجمع به النغمتين أو النقرتين، أو بحسب قوله «أن يطرأ المسموع على المتخيَّل وهو واضح الرسم حتى يكونا كالمحسوسين معاً». ويُضيف في ملاحظة باهرة، مُشدِّداً على التجريب لا على الأصل النظري، إنَّ تقديرَ الحدِّ الأقصى لما يُمكن أن يكون بين نقرتين كي يمكن جمعهما في المتخيَّل «مما تخرجه التجربة، ليس مما يوصل إليه بالفكرة».

ثم مثل الكندي، الذي وضع تمريناً للعود فيه تَعدُّدُ أصواتٍ باستعمال الأصابع لا الريشة، ومثل الفارابي الذي أشار إلى تعدد التصويت، يتوقف ابن سينا أيضاً عند موضوع تعدد التصويت الذي لا يُنتِج إيقاعاً لأنه يُغَنَّى كما لو أنه نغمة واحدة. أما الإيقاع فيتطلب تتابعاً في النغم أو النقر، ما يولّد أزمنة تتخلّل تلك النقرات أي توْجِد ما بينها. ولمّا كان من الممكن أن تتفاوت تلك الأزمنة، كان ضرورياً أن يكون لها عيار، أي وحدة قياس، وتظلُّ مستقرة أثناء الأداء، فعلى صاحبها أن «يَلزَم العمود» على ما كان يقال آنذاك، أي يَلزَم سرعة التمبو نفسها، فلا ينتقل من ترتيل بطيء إلى حدر سريع أو العكس إلا لسبب. بناء عليه، وحيث إن زمنه لم يكن يَسمح بطريقة سهلة أخرى لقياس الزمن كما نفعل بالمترونوم اليوم، يرى ابن سينا تقسيم الأزمنة، فتكون الوحدة الواحدة، أو «الزمن العيار» بحسب عبارته، نظيرَ المدةِ التي يتطلبها قولُ المرءِ حرفاً متحركاً مثل التاء مثلاً، والوحدتان نظيرُ مُدَّةِ قول تن بالتسكين باعتبار الوقت اللازم للتهيؤ لما بعدها، وإلّا كان يُفترض أن تكون تن بالفتحتين على التاء والنون، ونظير الثلاثة مُدَّةُ قولِ تان بتسكين النون، ونظير الأربعة مُدَّةُ قول تارن بحرف متحركٍ وثلاث سواكن، «فإن ذلك ممكن وإن كُرِه في لغة العرب». وعلى عادة العرب في استخدام مشتركات لفظية تثير البلبلة،على سبيل المثال، تُستخدم لفظة «دور» (ج. أدوار) في ما يتعلق بما نسميه اليوم المقامات (كما في كتاب الأدوار للأرموي) وكذلك للإيقاعات، ولجزء من بنية الموشحات المغناة، وللأغاني التي يتكرر لحنها (كما في كتاب وصف مصر) ولقالب «الدور» في صيغه البسيطة كما في بعض شغل الشيخ المسلوب والحمولي وصيغته التي طورها محمد عثمان لتحتوي أقسام الهنك والرنك (أي التجاوب ما بين المطرب والبطانة) والآهات. وكذلك تستخدم لفظة «بحر» مثلاً لتشير إلى الوزن الشعري كما لتشير في بعض الكتب إلى الجنس النغمي أي تتابع عدد من الدرجات الموسيقية (في الأغلب أربعة) أو أحيانا إلى المقام كاملاً، وتستخدم أسماء مثل الراست لتشير إلى الدرجة الموسيقية المخصوصة وإلى الجنس النغمي وإلى المقام المركب من عدة أجناس معاً. وقريباً مما فعل قبله إخوان الصفا، يُسمي ابن سينا هذه الوحدات خفيفاً وثقيل الخفيف وخفيف الثقيل وثقيلاً مطلقاً، وهنا أيضاً لا ينبغي الخلط بينها وبين الايقاعات المشهورة.

وكمثلِ الفارابي أيضاً، يُشير ابن سينا إلى التغييرات التي قد تلحق بالإيقاع، سواء الشعري أو الموسيقي، حيث يمكن ملء الثقيل (أي الحركة التي تليها ثلاث سكتات) بقلب السكتة إلى نقرة، أو «طي» النقرة أي تحويلها إلى سكون أو حذف النقرة تماماً، ما يُنقِص الإيقاع وينحو به إلى الخفة كما في تحويل مستفعلن إلى مفاعلن في الإيقاع اللفظي. ومثله يستحسن الإيقاعات المتفاوتة التقطيع، «المختلفة الأزمنة».

وحيث إن كلام ابن سينا يشمل الإيقاع بمفهومه المجرَّد، الذي يضم تحت جناحه الشعر والموسيقى معاً، فهو يعقِد مقارنة بينهما ويشير بوضوح إلى اختلافهما، فيقول مثلاً إن «الأوزان المنقورة تخالف الأوزان الملفوظ بها»، وهذا يعني في رأينا ان أوزان الموسيقى تخالف التلفظ بالأوزان سواء من قبيل الشعر أو من قبيل ما سيورده إثر ذلك أي «محاكاة الإيقاع باللسان». ويعود ذلك في تقديره إلى صعوبة التلفظ بحركات متوالية، وكذلك مسألة صعوبة «تقطيع أزمنة للسكون متباينة» (أي مشكلة كيفية احتساب السكتات) بينما لا يُستَنكَر مثل ذلك في النقر.

لذا عندما أراد ابن سينا عرض مسألة «محاكاة الإيقاع باللسان»، أي محاولة تقليد الإيقاع المنقور بالتلفظ، اشترط منذ الفقرة الأولى ألا تتوالى فيها حركات كثيرة وألا يجتمع ساكنان، لذا كان «كل ما هو مطبوع لفظاً فهو مطبوع نقراً ولا ينعكس». أي أن المقبول من الإيقاع اللفظي هو، آخر الأمر، جزءٌ من احتمالات الإيقاع الموسيقي. وتلعب العادة دوراً في ذلك، إذ ينبّهُ ابن سينا إلى مسألة الاعتياد في تقبُّل الألحان والإيقاعات والأوزان الشعرية واعتبارها مطبوعة أو غير مطبوعة، وذلك متفاوت بين الأقوام المختلفة، ولذا كان المستعمل دائماً مقتصراً على جزء بسيط من الاحتمالات الأوسع، أو بحسب قوله «اقتصر أهل الصناعة من الأجناس على أجناس ومن الإيقاعات على إيقاعات».

يوضح ابن سينا أن مثل هذه المحاكاة ستتطلب تحويل الحركات الكثيرة المتتالية إلى سَكتات مع المحافظة على الزمن، في ما يسميه بالطي، أو تحريك السواكن اذا اجتمعت في اللفظ بخلاف النقر، وأما اذا زيدت نقرةٌ قبل بدء الإيقاع فتسمى بالاعتماد، لأنه يُعتَمد عليها للدخول أو التصدير، ولا تزال الكلمة الأخيرة مستعملة حتى اليوم في أوساط الموسيقيين.

ويعرض ابن سينا في جملة مختزلة لمفهوم الإيقاع الموصل الذي رأيناه عند الفارابي فيقول: «هو أن تتوالى نقراته على أزمنة متساوية» ويشير إلى أن قوماً يسمونه بالهزج على ما رأينا أيضاً. أما المُفصّل فلا تتوالى فيه النقرات على أزمنة متساوية بل يكون فيه جمعان من النقرات متفاوتان، أو أكثر، وبينهما زمن فاصل يسمى الفاصلة. ويمنحنا إشارة لطيفة بالقول إن كل الألحان القديمة الفارسية والخسروانية «مبنية على الإيقاع الموصل لما في ذلك من الاستواء وتعديل حال النفس»، ثم يُقدّم تبريراً إضافياً بالقول إن المُوصلَ أصل المُفصَّل، وهو ما رأينا إمكانه عند الفارابي أيضاً، حيث أن إدخال التغييرات على الموصل يجعله مفصّلاً ويكسر تناظره وتكراره.

وبناءً على ذلك، ينطلق ابن سينا في رحلة طويلة تتضمن مختلف الاحتمالات الممكنة للإيقاعات بفواصلها وأجزائها، أو يُسميها «أرجلها»، المثنّاة أو المثلثة إلى السداسية. يستعمل في هذا ما قدَّمه من أدوات أي تَ وتن وتان وتارن، غير أنه أيضاً يقدُّم لنا ما يسميه «تغيراً مطبوعاً بحسب اللفظ»، ذلك أنه، كما قدمنا، يعرض للإيقاع مُجرَّداً، أي من حيثُ هو إيقاع، وليس للإيقاعات الموسيقية المستعملة فحسب، فيعرض هذه الاحتمالات بصورتيها مع التنبيه إلى التغيير الاضطراري عند الانتقال من النقر إلى اللفظ.

غير أن ذلك يؤدي إلى مشكلة عملية، هي أن التغييرات المطبوعة متنوعة الاحتمالات. فوزنٌ مثل تارن تارن، أي بمصطلحاتنا الحديثة «دُم إس إس إس دُم إس إس إس» يمكن أن يَنتُج عنها بحسب ما أورده هو مستفعلان ومتفاعلان ومفاعلاتن ومفتعلاتن،بل إن فتح الله الشرواني (ت. 1453) في رسالته حول الموسيقى (على موقع مكتبة قطر الالكترونية) يشرح، متابعاً عمل ابن سينا، على جاري العادة في استعادة السابقين دون أن يكون ذلك مرتبطاً على الأرجح بالممارسة في زمنه أي منتصف القرن الخامس عشر هذا، أن إيقاعاً خماسياً (أي فيه خمس نقرات ثم سكون) يمكن أن ينتج عنه فاعلتن ومفاعلن وفعلاتن ومفعولن، وأما السداسيات فتنتج مفتعلن ومفاعلتن ومتفاعلن وفعلتن فع ومستفعلن وفاعلاتن. وبديهيٌ أن مثل هذا النظام لا يعين على الفهم والحفظ، إذ لا يمكن لمن حفظ تفعيلة أن يستنتج منها كيف يكون ضرب الإيقاع نقراً، أي إن من السهل بتجوّزات كثيرة تحويل المنقور إلى ملفوظ لكن طريق العودة متعذر، لذا فما هذا إلا حصر منطقي للاحتمالات أو إدراج لإمكانات الزخرفة الايقاعية. فما بالنا بإيقاعات أطول. أي إن التغييرات التي تلحق بصورة الإيقاع، إما لسبب زخرفي أو مراعاة لضرورات اللسان، تخرج بنا عملياً عن اعتبار بنية الإيقاع إلى اعتبار مدته (هنا ثماني وحدات زمنية)، وهو ما لا يُصرِّح به ابن سينا لكن يقوم به تلميذه ابن زيلةأبو منصور الحسين بن زيلة، أصله من أصفهان، ت. 1044، مُتاح على موقع النجمة الزهراء في تونس، وعلى موقع مكتبة قطر الالكترونية. في كتاب الكافي في الموسيقى، الذي يُقسّم الإيقاعات إلى ثماني وسباعي وسداسي…إلخ. ولعلَّ هذه أبعد مرحلة من التجريد، بِردِّها إلى الكم الإجمالي، لعائلات الايقاعات، أو التي هي «كالجنس لسائر الايقاعات» (الكندي) حيث يطرح ابن زيلة احتمالات مختلفة لكل منها،على سبيل المثال، يورد ابن زيلة عن خفيف الرَمَل إنه من خمس نقرات، ويشير إلى خمسة أشكال مختلفة له. أما الرمل، وهو عنده سداسي، فيورد له عشرة أشكال مختلفة، باختلاف أي النقرات يُسقَط وأيها يُشدَّد. مُستخدِماً على ما يقال لأول مرة؛ التمييز بين النقرة ضخمة الصوت والنقرة الحادة، وإن كنا نرى أن الحسنَ الكاتبَ قد أشار إلى ذلك، دون أن يدوّن به الإيقاعات، حين ميّز بين «النقرات البينة» و«النقرات الضعيفة المختلسة» واعتبرَ اللعب بها بحسب اقتدار الضارب سبباً من أسباب تغيير صورة الإيقاع. ويشكل هذا الاعتبار العددي تحولاً عن الفهم النوعي للإيقاع وتقسيماته الداخلية. ولهذا فإن كل مسألة محاكاة الإيقاع باللسان عند ابن سينا تنتهي في رأينا إلى كونها قاعدة للتغيرات الزخرفية الممكنة، أو للتعديلات التي لا مَهرَب منها، وليست طريقة وصفيّة ناجعة؛ بدليل أنه لا يستعملها باطراد حين ينتقل إلى وصف الممارسة نفسها.

ذلك أنه بعدما فرغ من كل ذلك الإطار النظري في نحو أربعين صفحة في الكتاب المطبوع، يعرض في صفحتين فقط الإيقاعات المشهورة عند العرب كالهزج، وقد ذكرناه، والرمل وهو باصطلاحه «تارن تن تن» ولا يعرض محاكاة لفظية له، وهو قد يكون في اصطلاحاتنا الآن «دُم إس إس إس دُم إس دُم إس» (وفاصلة)، وخفيف الرمل «تن تنن» أي «دُم إس دُم دُم إس».. إلخ. أما الماخوري فيذكره على أنه فعولن، أي تنن تن، ولسنا نرى فرقاً بينه وبين ما ذكره على أنه خفيف الرمل (تن تنن) إذا بدأ من الجزء الثاني منه، مع ملاحظة أنه في السابق كان ما يطلق عليه اسم الماخوري هو خفيفُ الثقيلِ الثاني، ومع ملاحظة أن تنن تن في أيّما ترتيب أخذناها توحي بإدخال نصف وحدة زمنية، أي التاء المفردة إذا كان في المتخيّل أن تن هي الوحدة أو معيار النبضة.

ويعود ابن سينا عملياً إلى موضوع الشعر في ختام هذا الجزء من كتابه، فيُشير إلى النظر إلى مسألة وزنه باعتبارها جزءاً من نظرية الإيقاع العامة أو بعبارته «النظر من جهة الوزن المطلق» وهذه من شأن الموسيقى غير المقيدة بالوزن الخاص في بلاد دون بلاد، أي بالشعر المخصوص بمنطقة ولغة، وهذا الأخير من شأن صاحب العَروض. ويقارن ابن سينا الإيقاعات المركبة بوزنٍ مثل البحر الطويل، الذي يعيد تقطيعه من فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن إلى فعولن فعولن فاعلن فاعلن فع فع، كي يشير إلى ضرورة مراعاة نوع من التناسب ومن التكرار في الأجزاء الداخلية التي تتشكل منها الإيقاعات المركبة (سواء شعرية أو موسيقية) حتى يسُعها أن تحظى بالقبول والانتشار.

ملاحظات عامة على اختلاف المقاربات وثاقبِ نظراتها

يُلاحَظ من هذا العرض للمقاربات الأربع اختلافاتها الكبيرة رغم تقاربها في الزمان والحضارة وحتى المكان، حيث عاش الكندي وإخوان الصفا في العراق، وقد أقام فيه الفارابي ردحاً من الزمن أيضاً، رغم الاشتراك في الإرث اليوناني الذي خلّفَ أثراً عظيماً في هذا المجال بدءاً من تسميته نفسها. يشهد ذلك على كونها محاولات متفرّدة للبحث والنظر في الموضوع، كما يشهد على حيوية المشهد الفكري آنذاك وعلى تغييرات تعرّضت لها الممارسة الموسيقية نفسها، كما في مسميات الإيقاعات الثمانية وما هو الماخوري مثلاً.

من هذه الاختلافات: الانقسام بين من يتناولون مسألة الإيقاع الموسيقي مباشرة (الكندي) ومن يتناولون أولاً الإيقاع من حيث هو إيقاع، أي كنظرية مُجرَّدة، يمكن تالياً تطبيقها سواء على الأنغام والألحان والإيقاعات (ابن سينا)، أو حتى يمكن أن تشمل أيضاً مختلف أنواع الأقاويل (الفارابي). وكذلك الاختلاف بين من يتناول التقسيمات الداخلية للإيقاعات، أي نمطَي الإيقاع المفصل والموصل (الفارابي وابن سينا)، ومن لا يتطرقون إلى هذه النقطة (الكندي وإخوان الصفا). ويتفرّع على ذلك اعتبارُ أنَّ الإيقاعات الثمانية «هي كالجنس لسائر الإيقاعات» (الكندي)، أو أنها تظلُّ حالات مخصوصة من قواعد أوسع، على الرغم من أن أحوال الإيقاعات تصير بالتزيين والتفريع لا نهائيةً.

وترتبط بذلك زاوية النظر إلى الإيقاع، إذ يبدو لنا أن إخوان الصفا يتعاملون بمبدأ تكثير النقرات؛ ينتقلون من حركة فسكون إلى حركتين فسكون إلى ثلاث حركات فسكون، أما الفارابي وابن سينا فيتعاملان أساساً من زاوية عدد السكتات، فينطلق الفارابي من العدد الأقصى الممكن الذي يقدِّره بسبعٍ بعد النقرة، ثم يُقصّر هذا الزمن تباعاً بحسب الإضافات والتوفيقات والتبديلات التي يقوم بها، بينما يبدأ ابن سينا متزايداً في السكتات، من تن إلى تانْ إلى تارْنْ (بسكون الراء والنون)، وهي عملياً الحد الأقصى لديه، ويجمع هذه الأجزاء إلى بعضها ثم يُجري فيها ما يشاء من احتمالات الطَيّ والتضعيف وسوى ذلك.

كذلك يشمل الاختلاف موضوع استعمال أدوات العروض، أي السبب والوتد والفاصلة والتفاعيل، وهي عملياً الأداة النظرية المتاحة في العربية آنذاك، لضعف الأدوات الأخرى في مقابل الاهتمام باللغة. فالكندي، أقدمهم وأرسخهم في العروبة، لا يتطرق لها، وكذلك لا يعتمد عليها الفارابي، بينما يستخدمها إخوان الصفا من ضمن مبدأ المشابهة القروسطي الذي يتكئون عليه بهدف إثبات دقة صنعة الخالق، ويصطدمون عند ذاك بمشكلة أزمنة السكوت المتفاوتة، التي حاول ابن سينا حَلَّها، ومعها مشكلة الحركات الكثيرة المتتالية، باعتبار الطبع معياراً في إدخال تغييرات ضرورية عند الانتقال من الإيقاع النقري إلى الملفوظ. لكن ذلك عملياً يؤدي إلى تحويل منطق الإيقاع من أجزائه ونبراته، التي ستتغير مَواضِعها بسبب اللفظ، إلى عدد وحداته الزمنية فقط، كما رأينا عند ابن سينا، وهذه بالطبع نهاية منطقية للمقاربات التي تبدو أقل اهتماماً بالممارسة (بعكس الكندي) وأكثر اهتماماً بالتطبيق المنهجي، المُبْهِر ومنعدم الفائدة في آن واحد، للاحتمالات الرياضية المختلفة.

وفي حين يهتم البعض منهم بمبدأ المُشابهة الشكلي أو العددي (إخوان الصفا كما أوضحنا، والكندي لكن في مشاكلة الأوتار الأربعة لأرباع الفلك والبروج والرياح وفصول السنة وأركان البدن ..إلخ) فإن الآخرَين لا يبدوان مُهتمَّين بالبناء على مثل هذه المقاربة، رغم إشارات عابرة لدى الفارابي قد لا تكون أكثر من أمثلة يضربها؛ مثل الانتقال من الأعداد إلى الواحد، ومن الأسطح المتعددة إلى المثلث، ومن الإيقاعات إلى الإيقاع الذي هو بالقوة كل الإيقاعات. غير أن أحداً لا يقوم باشتقاق العَروض من الإيقاعات الموسيقية، بل يمكن اشتقاقها من النظرية العامة المجردة للإيقاع، كما أن أحداً لا يقوم بالمُماهاة بين الإيقاع المنقور والإيقاع الملفوظ (والمُماهاةُ تعريفاً غير المحاكاة بحدودها المشار إليها).

غير أن الكندي والفارابي يتطرقان إلى موضوع المُشاكلة، أو المواءمة، عند تلحين الأقوال، بين المعنى المُستفاد من اللفظ وبين جنس النغم، حيث يفترضان أن بعض أنواع الأنغام تُوائِم المعاني الحماسية أو المحزنة أو المُفرحة… إلخ، وكذلك بعض أنواع الإيقاعات، أي إنهما يتوقفان عندَ ما يليق بمعنىً ما، مُفترضَين تأثيرات قارّةً وضمنيةً لبعض أنماط الإيقاع وأجناس الأنغام.

بيد أن الفارابي يَمضي إلى المستوى الأعمق بالتمييز بين الأنغام التي لا تسعى إلى غير الالتذاذ بها، وتلك التي تُولِّد في النفس تخيُّلات، وتلك التي تستثير في نفس المتلقي تأثيرات معينة، بل هو يمضي أبعد حتى من ذلك إلى حدود ملاحظة أثر التنغيم في الحديث في إفهام المستمع؛ هل الجملة المسموعة تفيد الأمر أم التضرع أم الاسترحام أم الزجر… إلخ. وفي هذا فهمٌ عميقٌ أيضاً لطبيعة اللغة والتواصل، التي تتجاوز مضمون الكلام، إلى سياقه والأسلوب الذي يُقال به، قبل فتغنشتاين والمدارس الحديثة بقرون طويلة.

والحقُّ أننا نجد لديهم لَمحات مُلفتة إلى مسائل قد تكون مُبهِرة لنا اليوم، فمنها الوعيُ (كما عند الفارابي أو ابن سينا) باختلافِ ما هو مُستساغ عند العرب وفي لغتهم وموسيقاهم عمّا هو عند غيرهم، وأثر التعود في التقبل والحكم على ما هو مطبوع، وأثر الانبهار بالآخرين كما في احتذاء الأقوام المختلفة بالعرب في إدخال القافية إلى أشعارهم، أي وعيهم المبكر جداً، ربما لأسباب اختلاف نسبهم وأصولهم عن لغة ثقافتهم، بموقعهم من الحدود الثقافية واللسانية وحتى التاريخية (كما في الإشارات لدى الفارابي إلى الأشعار القديمة عند الأقوام الآخرين أو إلى الموسيقات الفارسية والخسروانية عند ابن سينا)، وكذلك وعيهم بالمسافة بين ما يقدمونه من إطار نظري تجريدي يتعامل بالاحتمالات وبين الاختيارات المنحصرة والقليلة في الممارسة العملية، واعترافهم بوجود «ما لا يوصل إليه بالفكرة».

كذلك يُبهرنا الفارابي مثلاً في فهمه لعلاقة الإيقاع ببنية العمل الموسيقي ككل، وتفضيله الإيقاعات غير المتناظرة، ومن ضمن عدم التناظر هذا لا مبالاته بإجراء موازاة بين وزن القول الشعري وإيقاع اللحن الموسيقي (لا بل إن المخالفة ألذّ على ما سيقول لاحقاً الحسنُ الكاتب)، لكنه يُشير إلى قاعدة تفضيل الأقسام الزوجية في الألحان، سواء كانت أقساماً صغيرة أو أجزاءً كبرى من اللحن. وهذه على ما يبدو قاعدةٌ راسخةٌ في النفس البشرية، ويدرسها كثيرون حتى في موسيقات غير شرقية، كما في أعمال باخ وموتسارت مثلاً، شأنها ربّما شأن وجود بعض التوافقات النغمية الهارمونية (والتي ظلّت احتمالاً كامناً في الموسيقى العربية ولم تتطور، رغم حديث الفارابي عنها وكذلك رغم وجودها في التمرين الذي دَوَّنه الكندي لآلة العود) والانتقالات الأكثر استساغة كالانتقال من درجة نغمية إلى جوابها أو رابعتها أو خامستها.

أما ابن سينا فيُقدِّمُ لنا تعريفاً بديعاً وبالغ الإيجاز للطرب حيث يقول ـ بعد كلام تجاوزه الزمن، إلا إذا فهمناه مَجازياً، عن «تَحرُّك النفس» وهشاشتها للصوت ثم انكسارها عند أفوله ووحشة وداعه ثم تلافي الانكسار بصوت يطلع من جديد ـ إنَّ «أوكد أسباب اللذة إحساسٌ بمُلائمٍ بَغتة»، أي إن الشعور بالمفاجأة شرطٌ أساسي، وهذا مستحيل ما لم يسبقها سياق كان يدلّ على شيء آخر، على أن تكون مفاجأة ليست بمفزعة أو مفجعة بل مفاجأة ملائمة للإحساس الجمالي، أو بكلام آخر فإن الطرب ينتج عن خروج مفاجئ ومُستحَّب (أي من ضمن نفس نظام السياق الجمالي) عمّا تم التحضير لتوقّعه.

كما ذكرنا في مطلع هذه المقالة، لسنا نفترض إمكان تطبيق هذه النظريات على الممارسة اليوم، لبُعد الزمن بها والاختلافات الجذرية والتغييرات التي حصلت للموسيقى في المنطقة. وأبسطُ مثال على ذلك أن أحداً ممن عرضنا لهم لم يقدم تمييزاً واضحاً بين أنواع النقرات نفسها لجهة طبيعة الصوت (ضخامته أو حِدَّته، أي ما نطلق عليه اليوم الدم والتك)، وما يستتبعه ذلك من قضايا النبر والضغوط في أجزاء الدورة الإيقاعية وتقسيمها الداخلي. ذلك أن «الإيقاع ليس مُدداً تعمّرها حركات لا يهم جنسها ونظامها وكيفياتها، ولكنه حركات ذات كيفيات تستغرق مُدداً».محمد العياشي، نظرية إيقاع الشعر العربي، 1976، أورده الأسعد بن حميدة في الإيقاع في الموسيقى العربية، 2014. أما هُم، فقد كان همهم النظري التجريدي منحصراً في قضية أزمنة النقرات فقط. وهذا المثال لوحده، فضلاً عن تَغيُّر مناهج النظر والبحث في أيامنا، يُبعدنا عن التطبيق المباشر لأعمالهم، مع التَحسُّب لاحتمال أن يكون تنظيراً بعيداً عن الممارسة حتى في زمانهم ، في بعض النقاط على الأقل، ووفقاً لكلام بعضهم عن بعض،كانتقاد ابن زيلة لسابقيه بأنهم «أَخلطوا تخليطاً عظيماً». وتالياً يكون بكل تأكيد أبعد كثيراً عن الممارسة بعد ألف عام ونيف على كتاباتهم.

كذلك لسنا نفترضُ أنه من الأجدى العودة إلى مصطلحاتهم المهجورة، مثلما أن أحداً لا يدعو إلى تدوين موسيقى اليوم بطريقة الكندي أو الأرموي، فقط حيثما توافرت لدينا محلها مصطلحات مستعملة وأساليب أحدث في العَرض والتدوين والشرح. فليس القول بالـ«الحثّ» مثلاً أسهل تلقياً عند قُرّاء اليوم من القول بتسريع الإيقاع، مثلما أن التدوين اليوم أسهل جداً من التدوين الموسيقي أيام الكندي أو الأرموي. بل إننا نرى، في الواقع، ضرورةً لتقديم شروحات حديثة لهذه الأعمال القديمة، تُخالف الشروحات القديمة التي يخيَّل إلينا أنها، في كثير من الأحيان، تشرح النص القديم بمفرداته ذاتها المحتاجة إلى الشرح. ولعل الشروحات الحديثة بلغة أقرب تناولاً تقود إلى فهم أفضل لهذه النصوص القديمة ولحدود رؤيتها ومحدودية فوائدها، لجهة مناهجها وتطبيقاتها ودلالاتها على زمن انقطعنا عنه تماماً، كما لفهمٍ أعمقَ لما هو فيها مفيد؛ مثل الوعي بحدود الفكر وبحدود الذات، كما لملامح عبقرياتها الحقيقية المُتفرّدة، خاصة باعتبار زمانها ومعارف عصرها، والاحتمالات التي كانت كامنة فيها ولم تُستَغلّ، والنظرات العميقة التي كانت فيها إلى ما يبدو أنه ثوابت في الطبيعة الإنسانية ربما، كشفوا لنا عنها منذ ذلك الحين ولا تزال راسخة فينا.