هذا عنوان كتاب الأكاديمي والناشط الألماني يواكيم هابرلن، الذي صدر للتو عن دار راوتلج في لندن. ما يسوغ الجمع بين أفغان وسوريين في الكتاب هو أنهم لاجئون في ألمانيا، وأن قصصهم تُروى للألمان، وربما لقُرّاء غربيين، وليس للسوريين والأفغان أنفسهم.

أول ما يمكن قوله عن مؤلف الكتاب أنه تطوع لدعم ومساعدة اللاجئين القادمين إلى ألمانيا من بلدان متنوعة، سورية أساساً، في ذروة ما يعرف بـ«أزمة اللاجئين» بين خريف 2015 وبدايات 2016، وأنه تَعاملَ مع اللاجئين واللاجئات الذي يروي الكتابُ قصصهم كشركاء وأصدقاء، وليس كعينات لبحث اجتماعي يدرسها جامعي مختص، مثلما هو شائع في ألمانيا وبلدان أخرى. وأول ما يمكن قوله عن الكتاب هو أنه لا يفصل اللاجئين عن تواريخهم وقصصهم، ولا يجعل من لجوئهم أوَّلَ قصتهم، مثلما هو شائع في تناول «أزمة اللاجئين» في ألمانيا والغرب. الواقع أن «أزمة اللاجئين» بالدلالة المكرسة لهذا التعبير هي أزمة أو معاناة ألمانيا وأوروبا بهؤلاء الذين استطاعوا طرق الأبواب قادمين من بعيد، وليس محنة اللاجئين الذين غادروا ديارهم مضطرين، دون سابق تخطيط منهم، ولا هي جزء من أزمات ومحن أوسع لمجتمعاتهم وبلدانهم. البطل في أزمة اللاجئين هو ألمانيا، وليس اللاجئون، وليست البطولة مشتركة بينهما. اللاجئون موضوعٌ لأزمة ألمانيا بهم، وهي أزمة انطوى طورها الحاد قبل سنوات، والتحدي القائم اليوم يتصل بالاندماج ومشكلاته المزمنة. ليس هذا رأيَ المؤلف. فالأزمة، كيفما فُهِمَت، مستمرة، على ما تشهد «المعسكرات الكبيرة المكتظة التي تؤوي ألوف اللاجئين في جزر لسبوس وكوس وشيوس اليونانية»، وهذا مع استمرار الشروط الطاردة للبشر من سورية وأفغانستان وغيرهما، ومع إحكام أوروبا إغلاق حدودها.

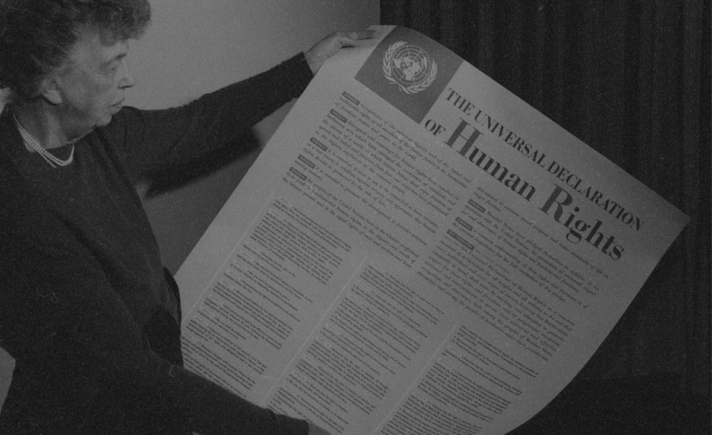

كل قصص اللاجئين سياسية، لكنها ليست كلها تبدأ بمشاركة شخصية في الثورة في سورية أو في جوانب من الصراع في أفغانستان. بعضها بدأت بأخذ قرار الخروج من البلد والعيش في اللجوء، بما ينطوي عليه ذلك من كسرٍ لإيقاع حياة راكدة ومستكينة لسقوف سياسة واجتماعية منخفضة، ومن جهد لإمساك الحياة وإدارتها بصورة مستقلة عن الأهل والمحيط المباشر. وهذه بخاصة تجربة نساء، منهن رنا، التي استُخدَمت لوحةٌ لها صورة غلاف للكتاب.

في كل حال، لدى اللاجئين قصص كثيرة جديرة بأن تُروى، على ما يقول بلال من أفغانستان. ومن أشد ما يزعج بعضهم الانتظار طوال شهور وأحياناً سنوات للحصول على وضع اللاجئ، يقضونها في معسكرات لجوء، لا يتحكمون بشيء من حياتهم، فيُحرَمون خلال هذه السنوات من قصة تُروى. ليس للانتظار معنى، هذا بينما رواية المرء لقصته هي تَدرُّبٌ على صنع المعنى بحسب الكاتب. الانتظار توقيفٌ للحياة، يُجرِّدُ مضيَ الزمن من المحتوى، مثلما تُظهر قصة زكي الذي جاء إلى ألمانيا عام 2016، وكان بلا أوراق رسمية حتى عام 2019 وقتَ قابله المؤلف. يترك الانتظارُ الناسَ عاجزين وسلبيين، يفعل الزمن بهم فعله وهم لا يفعلون به شيئاً (وإن استغل بعضهم الوقت لتعلم اللغة وتطوير مهاراتهم في مجال مهني ما). أعرف صديقاً قضى مع عائلته ثلاث سنوات في معسكر لجوء مكتظ، وبلغ من شعوره بالإحباط أن صار يريد العودة إلى دمشق، مدينته الأصلية، التي قضى سنوات قبل اللجوء متوارياً فيها.

يراهن كتاب هابرلن على أهمية «ما يقوله أولئك الذين فرّوا من بلدانهم (…) في كيفية فهمنا للحرية، للديمقراطية، والمواطنة». وهو ينتقد الاعتقاد الشائع هنا بأن القصة تبدأ حين يصل اللاجئ أو اللاجئة إلى ألمانيا، ما يعني عملياً أن ما سبق تجربة اللجوء ليس مهماً. يتواتر في الواقع أن تنتهي القصة باللجوء، إذ لا يستطيع لاجئون ولاجئات إعطاء معنى لتجاربهم في ألمانيا، بينما كان ذلك ميسوراً في بلدانهم الأصلية رغم الصعاب، بل بسببها. اللاجئة الأفغانية صابرينا مثال على ذلك. فقد عاشت حياة كفاح في بلدها، قبل أن تضطر لتجشّم رحلة لجوء شاقة إلى ألمانيا عبر طرق التهريب، واستفادت من الموجة التي أطلقها تدفقُ اللاجئين السوريين عام 2015. هناك مُواطَنةٌ تتحقق بمقادير عبر الصراع ضد الحرمان من الحقوق والصوت، ليست أقل شأناً من مُواطَنة تُحاز كَسلّة حقوق ناجزة، ينالها اللاجئون إن نجحوا في «الاندماج»، وقبل ذلك إن قُبِلوا كلاجئين. يعتني الكتاب بمُواطَنة الصراع هذه، وينسب إليها طاقة على تجديد القول في الحرية والديمقراطية والمواطنة.

وليس هذا للتقليل من المُواطَنة كوضع قانوني وسلّةِ الحقوقِ المُصاحِبة لها. يعرض الكتاب أمثلة على سعادة لاجئين كثيرين بهذه السلّة، تتجاوز تحقيق وضع مستقر يتيح التوقع والتخطيط للحياة، إلى تَألْمُن قومي متحمس في بعض الحالات. وهو ما قد يثير سؤالاً عما إذا كان في التألمنُ الزائد مكسباً لأي كان. يبدو ذلك بالأحرى خسارة فرصة لأن يكون المرء أكثر سوريّةً وأكثر ألمانيّةً في آن، هذا إن لم نقل أقل سوريّة وأقل ألمانيّة، لا يأخذ أياً من هويتيه على محمل كثير من الجد. وهذا نقيض الفرضية المضمرة في مفهوم الاندماج: أن المرء لا يستطيع أن يكون أكثر ألمانيّة إلا بأن يصير أقل سوريّة أو أفغانيّة أو تركيّة… هابرلن ينتقد مفهوم الاندماج هذا باسم مجتمع مختلط، ويتحفّظ على تعبيرات من نوع «ألماني من أصول مهاجرة» لأنه يفصل هذا الشخص المتمتع بحقوق المُواطَنة عمّن هو ألماني إثنياً، فيُبقي الأول مغترباً، يشعر بأنه لن يكون ألمانياً كامل الألمانية يوماً. لكن هل هناك شيءٌ طيّبٌ في أن يكون المرء كامل الألمانية أو الفرنسية أو الأميركية، أو السورية أو الأفغانية؟

هابرلن يوفر في كتابه فرصاً لأن يتكلم من قابل من نساء ورجال، أكثرهم في سني الشباب، قدموا من سورية وأفغانستان، بعضهم وراءهم قصة سياسية، مشاركة في أنشطة الثورة، تدرجهم في قصة جمعية أوسع، وهذا خاصة بين السوريات والسوريين، وبعضهم ليس لديهم قصة مباشرة، لكن عانوا من تقييدات اجتماعية دينية شديدة، أكثر الأفغان وبعض السوريين. والكل صارت لهم في ألمانيا فُرَص لتحرر اجتماعي، اغتنمتها آلاء السورية في التخلص من زوج مرهق وفي نزع الحجاب، ثم العيش بمفردها. الشعور بما ينطوي عليه الدين والسلوك الديني من تمييز يتواتر على لسان من قابلهم الكاتب، المنحاز بقوة إلى الثورة السورية وإلى تَحرُّر الشعب الأفغاني. ليس هناك دوافع متصلة بحرب الثقافات وراء تسليط الضوء على أوجه المعاناة المتصلة بالدين من قبل نساء سوريات وأفغانيات، بل الدفاع المتّسق عن الحرية ضد أي سلطات تُقيّدها، دينية أم سياسية أم اجتماعية. لكن في مثال واحد فقط يعرض المؤلف تأويلاً مُستغرَباً. ينقل عن عبد الرحمن قصة تهديد ضابط لأهالٍ من درعا باغتصاب نسائهم، وينسب إليه القول إن الأهالي كانوا غاضبين لأن ما قاله الضابط «حرام». هذا تغريب للقصة غير ضروري وغير صحيح. ما قاله الضابط، وهو ابن خالة بشار الأسد بالمناسبة، هو إهانة في أي سياق كان، ولا يحتاج الأهالي لتديُّن خاصّ حتى يرفضوه.

في الكتاب فصلٌ مهم وممتع للجانب الألماني من القصة، يُجري فيه المؤلف مقابلات مع متطوعات ألمانيات ساعدنَ اللاجئين، ويعرضَ أوجهاً من تجاربهنّ. تعرف المتطوعات والمتطوعون الألمان قصصاً عن اللاجئين تُحرِج وتُخجِل من ينتمي إليهم مثل كاتب هذه السطور، فهناك من هم «خروات» بالفعل، يضربون زوجاتهم وأولادهم، ومنهم من يطلب مساعدة المتطوعة في برمجة جهاز التحكم ست مرات متواصلة، ولا يريد هو أن يتعلم. على أن هناك كذلك مواقف أبوية من ألمان متقدمين في السن، يتكلمون على اللاجئين بطريقة عائلية ولا تخلو من تراتب: صبياني، أفغاني، سورييني. ومن المتطوعين من يستنسخون السرديات والنظرات الأوربية عن إنقاذ، أو حتى تحضير، أولئك القادمين من بلدان متخلفة وغير ديمقراطية.

من المتطوعات من يحبطهنّ التعارض بين نشاطهنّ الإنساني ومنطق الدولة الألمانية. سوزانا تُميز بين دعم اللاجئين الذي تقوم به وبين دعم الاندماج، وتريد أن تُساهم في عيش المختلفين معاً بسلام. وتتبين مورييل ما ينطوي عليه مفهوم الاندماج من وجوب تكيف الغرباء كي يصيروا جزءاً من المجتمع الألماني، وتدافع عن فكرة «جماعة ذكية»، أو مجتمع يربط بين مجموعات مختلفة ويسمح بتعلم متبادل، وليس مجتمعاً تقرر فيه المجموعة السائدة للقادمين الجديد ما يتعين عليهم أن يتعلموا كي يندمجوا فيها.

السؤال الذي يطرحه الكاتب في هذا الفصل هو عمّا إذا كانت ثقافة الترحيب في ألمانيا تمثل نموذجاً جديداً للمُواطَنة. ورغم أن يواكيم هابرلن كان ناشطاً في الترحيب باللاجئين على المستوى الشخصي، ومتطوعاً لتقديم ضروب مختلفة من المساعدة، من تأمين سكن لليلة أو ليلتين لأشخاص وأسر يرتاحون فيها ويستحمون، إلى المساعدة في المعاملات البيروقراطية الألمانية التي لا تنتهي، إلا أنه أقرب إلى الإجابة على السؤال بالنفي. لماذا؟ لأن حركة الترحيب ظللت عالقة في أسر منطق «العقل الإنسانوي»، بتعبير ديدييه فاسون. فهي تنزع إلى إزالة السياسي، وبالتحديد إنها تجعل السياسة وأفعال المواطنة التي يقوم بها من فرّوا من بلدانهم غير مرئية، وتُصلِّب عبر ذلك من التمييز بين المرحِّبين والمرحَّب بهم، بدل أن تُخفِّفه على ما قد يُتوقَّع من مفهوم الترحيب. وهي بذلك لا تقدم نموذجاً جديداً للمواطنة، ولا تساعد في إعادة تخيل السياسة الديمقراطية. هابرلن يقول إن من المهم تطوير منظور نقدي عن حركة الترحيب، يسلط الضوء على ما لم تكنه تلك الحركة: لم تكن إلهاماً سياسياً لتجديد الديمقراطية وتقويتها. وهذا بالضبط بفعل العمى السياسي للعمل الإنساني. والواقع أن «حركة دعم اللاجئين ليست حركة غير سياسية فقط، وإنما هي حركة تستبعد السياسة منهجياً، وتحديداً سياسة الذين هربوا من بلادهم». وفي سياق نقده لحركة الترحيب وثقافة الترحيب، يدافع المؤلف عن مفهوم التضامن منتقداً نقديَ له، إذ يرى أن التضامن يتجاوز تقديم العون إلى المشاركة في قضية اللاجئين السياسية والاعتراف بهم كذوات سياسية. كنتُ أخذتُ على مفهوم التضامن أنه ينطوي على علاقة قوة بين ضامنين ومضمونين، يجعله ضرباً من الرعاية الأبوية.

وفي الشأن السوري يحدث أن يسوغ النأي عن السياسة نفسه بوجود موالين للحكم الأسدي في معسكرات اللجوء، حتى أن متطوعة ألمانية تجادل المؤلف بأنك لا تستطيع أن تنكر أن النظام يوفر حريات وأمناً للأقليات الدينية والنساء العلمانيات. تَظهر هنا بكامل الوضوح شدة الحاجة إلى رواية كامل القصة السياسية السورية، ومدى القصور السياسي لثقافة الترحيب التي لا يقف بعض حملتها فقط على مسافة متساوية بين ضحايا القاتل والموالين له، بل ويحدث ألّا تتعارض مع الترويج لسرديته. يمكن للمرء أن يتساءل في هذا المقام: ماذا يفعل موالون لنظام ما زال في الحكم في معسكر لجوء في ألمانيا؟ وهل حيوات الأقليات، على افتراض صحة ما تقوله المتطوعة، أكثر أهمية من حيوات من ليسوا أقليات؟

يتناول الكتاب في قسمه الأخير قضايا الانتماء والمواطنة والاندماج. يعتقد عباس، هو سوري، أن من يحملون جواز السفر الألماني ويكرهون ألمانيا ليسوا ألماناً حقيقيين، ويرى أنه بدون التماهي الإيجابي بألمانيا يستحيل أن تصير ألمانياً حقيقياً. هذا يُذكر بالعربي الحقيقي والتركي الحقيقي والمسلم الحقيقي… وهي مقولات استبعادية دوماً، ويلفت الانتباه إلى أن من اللاجئين من قد يكون مَلكياً أكثر من الملك. المؤلف لا يشارك في هذه الغلواء حول الألمانية الحقيقية. يقول لعباس إنه لن يصير قطّ «بايوجيرمان»، أي ألمانيا إثنياً أبيض، لا هو ولا أولاده، ولن يصير ألمانياً حقيقياً أياً يكن ما يفعله. يقول كذلك إن بعض كلام عباس يذكر بالطلبات الشعبوية التي توجب على من لا يحب ألمانيا أن يغادرها، وهو كلام يستهدف بصورة خاصة «المحمدات»، أولئك المنحدرين من أصول تركية وعربية مهاجرة، ممن صاروا مواطنين من الناحية القانونية. ومن باب دَفْعِ عباس إلى التأني، أسمعه هابرلن أغنية لفرقة سلايم من هامبورغ، اسمها: ألمانيا، اهلكي! يكرر فيه الكورال جملة: على ألمانيا أن تموت كي نعيش! الفرقة مكونة من ألمان إثنياً، لا يُظهرون مع ذلك شغفاً بأرض الآباء.

تكميلاً لألمانيته الحقيقية، كفَّ عباس كلياً عن تعريف نفسه كسوري. يتجاوز الأمر هنا إحلال هوية ألمانية محل سورية، إلى رفض جذري لسورية. أما لؤي فلم يعد يريد أن يكون عربياً بعد أن رأى طبيباً يتكلم العربية يعطي إجازات مرضية لأناس قصدوا عيادته دون أن يقوم بفحص طبي لهم. وهو تفاجأ حين أبلغه المؤلف أن على الانترنت الكثير من النصائح بالألمانية عن كيفية الحصول على إجازة مرضية. في الكتاب أمثلة أخرى عمّا قد يوصف بأنه أزمة هوية يعاني منها سوريون كثيرون بعد تركهم البلد، وهذا بحسب تشخيص حسين، وهو لاجئ سوري نشط سياسياً.

على أن الكتاب ينتهي بقصتي صراع من أفغانستان ومن سورية. باري الأفغانية عاشت حياة من الصراع، ولكنها تشعر اليوم بأنها منفصلة. تقول: في أفغانستان أعرف كيف أقاتل، وماذا أقاتل: القواعد والتوقعات الدينية. في ألمانيا لا تزال لا تعرف كيف تقاتل، أو من أجل ماذا. أما ماريانا من سورية فتُحقق انتماءها من خلال الصراع، وقد طورت لنفسها نمطاً من المُواطَنة يربط بين سورية وألمانيا. فهي المثال النقيض للمندمج المثالي من حيث التطلع إلى أن تكون سوريّة أكثر وألمانيّة أكثر.

كتاب هابرلن كَكُلّ هو احتجاجٌ على النظر إلى السوريين والأفغان كمجرّد لاجئين في حاجة إلى مساعدة، دون أن يكون لهم صوت سياسي جدير بأن يُسمع. وهو متشكك على الأقل بالسياسيين الألمان الذي يتوقعون الامتنان من اللاجئين لأن ألمانيا وفَّرت لهم ملاذات آمنة، ودخلاً يكفل معيشتهم وفرص عمل، ويريدون من اللاجئين، بالمقابل، أن يتماهوا بثقافة البلد ويصافحوا باليد (خلافاً للمتدينات والمتدينين من المسلمات) وأن يغنوا النشيد الوطني.

ويمكن النظر إليه ككتاب ينفتح على أفق مواطنة مختلفة، ما بعد قومية، وعلى شراكة قائمة على الاحترام بين منحدرين من بيئات وثقافات مختلفة، لكن مع انحياز أكيد للحرية: حرية النساء والرجال في السلوك، في العمل، في الجسد، في الحب، وفي الأسرة.

يشعر المرء بعد قراءة الكتاب بالحاجة إلى أعمال بحثية عن اللاجئين السوريين، يقوم بها لاجئون سوريون، تصنف مجتمع اللجوء السوري في ألمانيا وغيرها، من حيث دوافع اللجوء، والانحياز السياسي، وأنماط الارتباط بالبلد المضيف، ومستويات الاندماج فيه، وأشكال التفاعل القائمة إلى اليوم مع سورية، والتغيرات في الحياة الشخصية والأسرية، وفي الدين والثقافة. وتعمل من ثم على رواية أشمل عن اللجوء كقّصة لسوريين عن سورية والعالم. فكتاب هابرلن هو قصص تروى للألمان مثلما تَقدَّمَ القول، وإن أمكن لأمثالنا قراءتها والتعلم منها. نتعلم كي نروي قصتنا أفضل.