«العشق كما في علاقتنا هو فن إيجاد المتناسبين. هل رأيت خارج الأفلام التركية فتاة غنية عشقت البوّاب الوسيم أحمد أفندي، أو عامل البناء المعلم حسن، وتزوجا؟».

هذا ما قالته سيبل لخطيبها كمال في آخر لقاءٍ لهما، وذلك بعدما فشل كمال في الشفاء من حب فسون. تعريف سيبل للعشق بأنه فن إيجاد المتناسبين، قد يلخص معضلة الحب ليس فقط في رواية متحف البراءة (2008) للكاتب التركي أورهان باموق، بل ربما أيضاً في أعمالٍ عديدةٍ أخرى أدبية وفنية كُتبت وأُخرجت عن استحالة الحظوة بالحب. يحدث هذا عندما يتحدى العاشقون قانون المناسب في بحثهم عن الحب، قد يتحدّون الطبقة الاجتماعية، أو الفروقات العرقية والدينية، أو يرغبون يتجاوز عوائق اللغة والثقافة. بلغة المواعدة اليوم، ترك كمال خطيبته التي كانت تجمعه بها نسبة توافق تتجاوز الـ70 بالمئة لمطاردة عشق فسون البائعة، الأصغر سناً، والتي لم تكمل تعليمها، ابنة أحياء إسطنبول الفقيرة.

أحبّ كمال بصمجي، وهو شاب من أغنياء حي نيشان طاش البرجوازي في اسطنبول، فسون كسكين التي تصغره باثني عشر عاماً منذ لقائهما الأول في بوتيك شانزليزيه عام 1975. وذلك عندما لمح كمال حقيبة جيني كولون الشهيرة المعروضة على واجهة البوتيك، وأراد شرائها لخطيبته سيبل. دخل كمال إلى المحل وكانت فسون هي البائعة التي قلبت حياته رأساً على عقب، وعلّمته خلال ثمان سنوات أقسى دروس الحب وأشدّها إيلاماً.

كتب أورهان باموق روايته عن حب كمال لفسون، الحب الذي وضع يديه على كتف كمال مثل رفيق وسحبه من حفلة مزدحمة على البوسفور من أجل دردشة جانبية في زاوية هادئة بعيدة عن الصخب، وأدرك مع امتداد سنوات الألم، أن هذا كان وجه قاتله؛ عن الحب الذي طحن روحه وأعاد تشكيل تجربته، بعد أن اعتقد أنه نضج وأصبح مستعداً لتأسيس عائلة وإنجاب طفلين أو أكثر مع فتاة أحلامه؛ عن حبٍّ يعِده في كل لقاء بالسعادة، لكن لم ينُبه منه إلا آلام مبرحة في المعدة، وسائل شديد الحموضة يتجمع في الأحشاء. والأسوأ من هذا كله، أن كمال يسجل كل هذه الذكريات على أنها أسعد أيام حياته. عن هذا الحب الجارف والقاسي، الذي لا يعرف رأفةً ولا رحمة، كُتبت رواية متحف البراءة وأصبحت واحدةً من أشهر روايات الحب في حقبة السبعينات في إسطنبول، المدينة التي ينهشها الفقر حينها وتتخبّط هويتها بين التمسك بالثقافة المحلية أو الاستسلام لرياح التغريب القادمة من أوروبا، والمتوترة سياسياً بسبب النزاعات بين الأحزاب الإسلامية والقومية واليسارية والانقلابات العسكرية التي كانت تحدث كل بضعة أعوام.

لعلّ السبب الأهم الذي لعب دوراً في شهرة رواية متحف البراءة، هو أن كاتبها كان قد تسلّم قبل عامين من إصدارها جائزة نوبل للآداب، وذاع صيته بعد أن تُرجمت أعماله إلى أكثر من 63 لغة وبِيعت أكثر من 11 مليون نسخة من مجمل رواياته الأدبية. أما السبب الآخر، الذي كان له دورٌ في تعريف الأتراك والسّياح بقصة كمال وفسون، هو افتتاح باموق لمتحفٍ في إسطنبول، في حي شوقور جمعة، ليروي القصة كاملةً من خلال أغراضٍ جُمعت خلال مراحل كتابة الرواية، ورتُبت في غرف عرضٍ تتناسب مع الترتيب الزمني لأحداث الرواية وفصولها.

في هذين العملين، الرواية والمتحف، أراد باموق الكتابة عن الحب وعن تأريخ الحب في إسطنبول، في قصة عشق كلاسيكية بين كمال وفسون. كان كمال يتحضّر للزواج من سيبل التي أعلن خطوبته عليها في الهيلتون، لكن مرض العشق الذي استشرس في بدنه وروحه غيّر مجرى حياته، وصار يطارد أشباح فسون التي اختفت بعد حفل خطوبة كمال وسبيل. اختفاء فسون من حياة كمال كان لحظة التحول والانقلاب في الرواية؛ انهيارٌ من أقصى درجات السعادة إلى أقسى درجات الوحشة والألم، وعندها بدأ كمال/أورهان بتأريخ الحب وذكراه، والتي وجد فيها المسكّن الأنجع لألمه.

لمحبي النوع..

هذه الرواية، وبدون أي مبالغة، قد تجتمع فيها كل التراكيب اللغوية المبتذلة وكل المشاهد المكررة التي سبق وقرأنا عنها في روايات الحب وأفلامه. سنقرأ عن وصفٍ مبالغٍ في رقّته للمحبوبة في اللقاءات الجنسية، عن عذابات الحب وألمه الجسدي والنفسي، وعن انتظارٍ يدوم سنواتٍ من أجل الاقتراب من المحبوبة بضع خطوات أو من أجل رسالة أو كلمة منها. أما بنية قصة الحب ومصائر العاشقين، فتشبه إلى حدٍّ كبير مصائر أبطال قصص حب آخرين، ونهاية قصتهما حزينة كما جرت العادة عند الكتابة عن الفاشلين في فن اختيار المناسِبين. وكذلك ديناميكيات الحب والقوة والشهوة في مثلث الحب بين كمال فسون وسيبل، هي ديناميكيات متوقعة ويمكن فهمها بعد خبرة متراكمة من قصص الحب المكتوبة أو المصوّرة. لكن هذا التكرار والكتابة المبتذلة في مقاطع معينة من الرواية، يجعلنا نطرح سؤالاً على محبي النوع، وهو ما سر المتعة في قراءة قصص الحب المبتذَلة، أو كما أصبحنا نطلق عليها صفة «تشيزي»؟

قد يكون لذلك عدة حجج يتمسّك بها محبّو النوع دفاعاً عن ذائقتهم الكلاسيكية ورومانسيتهم المفرطة. أكثر هذه الحجج إقناعاً، هي أن روايات الحب ليست عن الحب وحده، بل عن العلاقات الإنسانية في ظل سياق تاريخي ما. وبالحديث تحديداً عن رواية متحف البراءة، ظهر التاريخ الشخصي لشخصيات الرواية كمرآة لانعطافاتٍ تاريخية وسياقٍ ثقافي واجتماعي مركب يتدخّل في بناء هويّاتهم، ويؤثّر على خياراتهم في العلاقات الإنسانية. هذا هو الزخم الذي يحرص باموق على تزويد القارئ به، هو زخم الحياة اليومية الطافحة بتفاصيل صغيرة تكاد لا تُرى، لكنها بالغة الأهمية في حياة كل شخصيةٍ من شخصيات الرواية، وهو من أساليب التجديد التي اتبعها الكاتب؛ الكتابة عن قصة الحب من نوافذ صغيرة في مدينة اخترقتها موجات التغيير وهزّت محاولات الانفتاح والحداثة كيانها، لكنّ العادات اليومية والأغراض الخاصة لسكانها هي وحدها قادرة على أن تشرح عمق التحوّل الإنساني الذي أصاب سكانها وعشاقها.

تبقى التهمة الأقسى التي تلاحق محبّي روايات الحب هي أنهم حالمين «زيادة عن اللزوم». في هذا جزءٌ من الصِحة إذا ما تذكرنا أنّ الزمن في الحلم يطول ويمتد لسنوات، لكنه علمياً وواقعياً لا يتجاوز دقائق معدودة. ووضوحاً هذه الروايات ليست للواقعين والعمليين، لأن روايةً كمتحف البراءة هي رواية للراغبين بالتأمل في إحساس المحبّ بالزمن ومحاولاته الفاشلة بالاستحواذ على اللحظة وإطالتها زمانياً قدر الإمكان، وتجزئتها لثوانٍ أشاحت فيها فسون النظر، أو انقبض قلب كمال فجأة، أو صعد بضع درجات خلف فسون، وكانت هذه اللحظات أسعد لحظات حياته وهو مستعدٌ أن يتحمّل لأجلها ألم وانتظار السنوات. بالفعل، أحياناً لا يكون لدينا الوقت ولا الاستعداد لأن نشهَد عن قرب الانفتاحَ العاطفي لمشاعر المحبين، في زمنٍ يرحّب بكبتها وحفرها عميقاً داخل النفوس ويشجّع على القفز على الألم بأكبر سرعة، إذ لا جاذبية في مشهد الملتاعين من تجارب الحب؛ رجالاً كانوا أم نساءً.

أما فيما يخص محبي النوع، فنفترض أنهم يحبّون التماهي مع أبطال روايات الحب، وخاصةً عندما يقرأون وصفاً لآلام الحب، التي سبق وأن شعروا بها ووجدوا تقاطعات بين قصصهم وقصة الحب الرومانسي، أو أن هناك أحدٌ ما صاغَ خليط المشاعر المعقدة بجملةٍ أو تعبير غاية في الابتذال لكنّه صادق. في أحد فصول الرواية، وصف كمال أشباحَ فسون التي صادفَها في المدينة بعد أن اختفت فجأةً من حياته دون أي إشارة أو رسالة. ألا يشبه هذا ما نسميه بلغة المواعدة اليوم الـ(ghosting)؟تعبير بالإنكليزية يشير إلى اختفاء أحد الطرفين من العلاقات اختفاءً كلياً دون مبرر أو رسالة أو اتصال يشرح فيه سبب الغياب لكن الفرق أن غالبية العشّاق والباحثين عن الحب اليوم لن يخصّصوا وقتاً للكتابة عن جِراح الـ(ghosting)، لكنّهم يحبّون القراءة عنها من أحدٍ غيرهم، وضعَ نفسه في موقع «تشيزي» كهذا.

الهوس بالبراءة

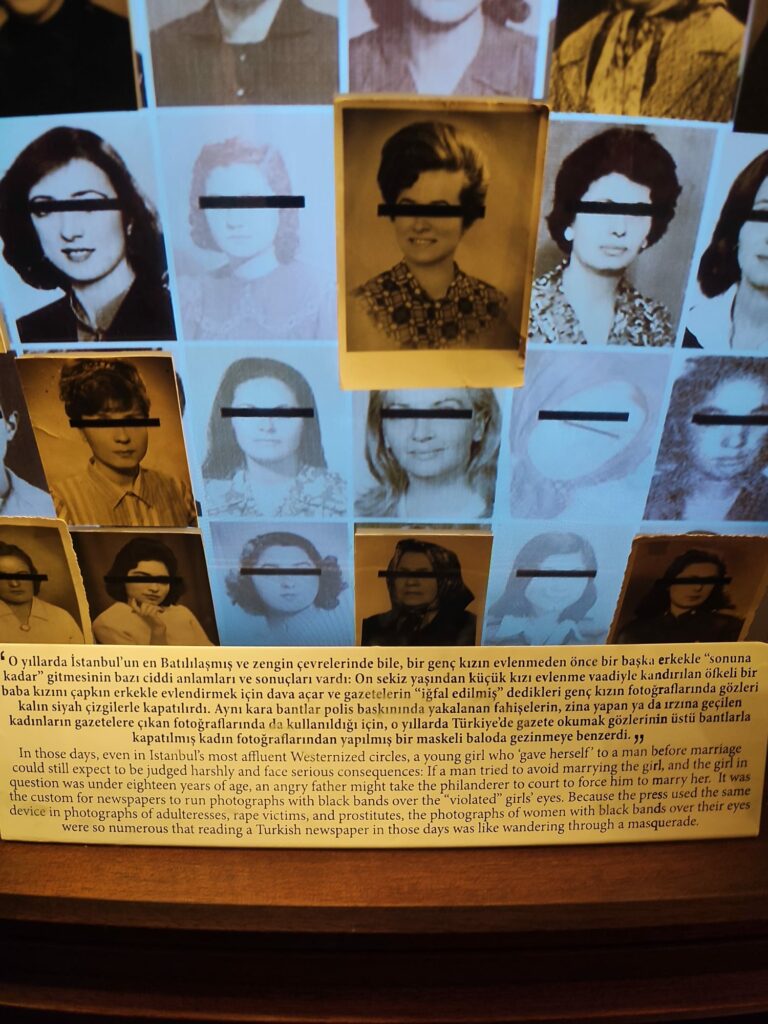

الإثم والبراءة، هما كُرتا البَندُول اللتين ينوس بينهما المجتمع الإسطنبولي في رواية باموق، ولأن إسطنبول في السبعينات كانت لا تزال تواجه أعتى الخضّات الهوياتية بين الحداثة والرجعية؛ بين الهوية الإسلامية المتديّنة والإسلام المنفتح والمتسامح؛ بين الاتصال مع الغرب أو الالتفات للانقسامات السياسية الداخلية بين الأحزاب التركية والانقلاب عليها، بالإضافة إلى التوتر الطبقي بين عائلات برجوازية تمتلك مصانع ومعامل وشركات تصدير، وشريحة واسعة من الفقراء. كل هذه الخضّات والانقسامات انعكستْ على التفصيل الأشد حساسيةً في قصة حب كمال وفسون: وهو ممارسة الصبية الجنس للنهاية مع الرجل قبل الزواج، وبكلماتٍ أكثر دقة عذرية الفتيات و«شرفهنّ». هذه واحدة من أحجار الأساس في بناء العالم الاجتماعي والعلاقات الإنسانية بين الرجال والنساء في هذه الرواية.

لا نود أن يُفهم من هذا أن ممارسة الجنس قبل الزواج كانت مرادفاً للإثم في رواية متحف البراءة أو بالنسبة لكمال، إلّا أن هذه الممارسة كانت تحت وطأته وتهدّدها مشاعر الذنب والعار طوال صفحات الرواية. خصصّ باموق فصلاً من روايته ليشرح عن تعقيدات البكارة والجنس قبل الزواج بالنسبة لنساء إسطنبول، كلٌّ بحسب حالتها وطبقتها الاجتماعية وتفاصيل قصتها، وما هي العواقب المتوقع أن تواجهها صبية مثل فسون، منحت نفسها لكمال في لقائهما الأول، مع التذكير بأنها لا تتمتّع بالحصانة الاجتماعية التي تتمتّع بها سيبل خطيبته السابقة، والتي أيضاً مارست أول علاقاتها الجنسية مع كمال. لكن فسون وسيبل مختلفتان كلياً. سيبل فتاة غنية، تنتمي للطبقة الراقية في المجتمع الإسطنبولي، درست في السوربون، وهي صبية راقية مثقّفة ومنفتحة، وأسوأ ما يمكن أن يحدث في حال تركها كمال هو أن تسافر إلى أوروبا، كإحدى الطرق التي كانت شائعة للشابات البرجوازيات اللواتي يُقبِلن على ممارسة الجنس دون أن ينتهي ذلك بالزواج. أما فسون، فهي بائعة في محل الحقائب، فقيرة، لم تفلح بالدخول إلى الجامعة، وحتى أنها سبق وشاركت في مسابقة ملكات الجمال، الأمر الذي عرّضها للانتقاد في المجتمع ووضعَ سمعتَها وشرفها على المحك.

شعر كمال بهذه الفروقات، وكان الإحساس بالذنب يرافقه، لأنه عرف أن عبء هذا الأمر ليس متساوياً بين فسون وسيبل، فسبيل غنية وعصرية. وبالرغم من ذلك لم يكن إحساس كمال بالذنب وحده ما جعله مرتبطاً بفسون طوال هذه السنوات، بل أيضاً سُحِر بجرأة وحداثة فسون في تلبيتها لنداء رغبتها: « إنني أوضح لفسون بأن مضاجعة سيبل لي قبل الزواج تعني العشق والثقة، أما قيام فسون بالأمر نفسه هو جرأة وحداثة». حاول كمال أن يحلّل عقلانياً أسباب عشقه لفسون، أسباب إعجابه بجرأتها وشغفهما في ممارسة الجنس سويةً في بيت مرحمة، حيث كانا يلتقيان، لكنه في النهاية وقع فريسةً لإحساسٍ بالذنب، سبّبه سوء تحمّله لمسؤوليته أمام المجتمع وأمام سيبل وفسون.

صدقت مخاوفه، فسون اختفت من حياته يوم أعلن خطوبته من سيبل، وتزوجتْ من رجلٍ لا تحبه، ولكنّ ذلك كان الحل الذي أرادته هي وعائلتها لتغطي الفضيحة وتتجاوز كمال. أما سيبل ففسختْ خطوبتها من كمال وسافرت إلى أوروبا لتكمل دراستها. وبهذا كان الهوس بالبراءة هو السم الذي تسلل إلى قلب كمال وإلى مغامراته العاطفية، وتسلّل إلى مصائر سيبل وفسون وغيرهنّ من الشخصيات النسائية التي يرِد ذكرها في الرواية، فغالبيتهنّ انقسمنَ بين نساء تقليدات، لم يمارسنّ الجنس قبل الزواج وأخريات فعلنَ. أما الحقيقة التي جرحت كمال كما رأتها سيبل: «هذا هو الموضوع بالضبط. أقمتَ معها علاقةً بهذه البساطة لأنها فقيرة وطموحة… لو لم تكن بائعةً لمَا خجلتْ من أحدٍ وتزوجتها. هذا ما يُمرضك..عدم زواجك منها، وعدم جرأتك كفاية».

طمأنينة في المتحف

بحثاً عن البراءة ذاتها، بحثاً عن شاهدٍ رأى كل آلام الحب لكن لم يكن له يدٌ أو أيّ ذنبٍ يُذكّر بمعاناة الحب، بدأ كمال بجمع الأغراض الصغيرة وكل الأشياء التي لمستها فسون، أو التي ذكّرته بها أو أثارت في باله شعوراً كاد أن يكون عابراً، إلا أنه قبض عليه من خلال ربطه بغرضٍ ما يُحيل إلى ذكرى أو مناسبة أو موقف، وبالتالي توثيق تاريخ إسطنبول بين عامي 1970 و1983.

لذلك في رواية متحف البراءة هناك خطان متوازيان يسيران جنباً إلى جنب، يتداخلان وينفصلان لينسجا معنىً لعذاب الحب الذي يبدو في أجزاء من الرواية عذاباً عبثياً. الخط الأول هو سلسلة أحداث قصة عشق كمال لفسون منذ لقائهما الأول وحتى الأخير. أما الخط الثاني، فهو خط بناء المجموعات وجمع الأغراض التي ستشكّل المتحف الذي كان يتصوره كمال، والذي افتتحه أورهان باموق عام 2012 في إسطنبول. في هذا الخط من الرواية يقاوم كمال النسيان والزمن، يحاول أن يلتقط ما تبقى له من تفاصيل قصته مع فسون. هذه الأغراض تؤنِسه في ساعات وحدته في بناء مرحمة، ويجد فيها سلواناً عن ألمه الذي استولى على جميع أعضاء جسده. ويعترف كمال للقارئ، وتحديداً عندما يكون في بيت مرحمة بفيتش لمس الأغراض التي كانت فسون لمستها من قبل، ويذكر بلغةٍ منمّقة أن هذه الأغراض تهدِّئ من ألمه وتريحه، لكنه لا يذكر علناً ووضوحاً عن ممارسة جنسية حرّضت عليها هذه الأغراض: «هناك، تمددتُ على السرير، وتناولتُ شيئاً آخر لمسته فسون، فرشاة ألوان زيتية جفّ عليها الطلاء، وتمسّحتُ بها. ولكنها هدّأتني لفترةٍ فقط. وفي الوقت عينه كنت أفكر أني اعتدتُ على هذا الأمر، وأدمنتُ على الأشياء التي تمحني سلواناً لفترةٍ محدودة كالإدمان على المخدرات، وأن هذا الإدمان لن يساعدني على نسيان الأشياء».

كان هذا في العام الأول الذي اختفتْ فيه فسون، لكن بعد لقائه بها في بيت شوقور جمعة، البيت الذي أصبح متحفاً، صار كمال يجمع الأغراض لأسباب أخرى، أهمها شعوره بالطمأنينة والسلوان الذي تمنحه له أشياء فسون أو أشياء أخرى تتعلق بسيبل ووالده وأمه. وعند كل سطرٍ يتوقف فيه في الرواية ليشرح عن الغرض، يفتح القارئ باباً جديداً على طيفٍ من المشاعر والحنين يسردُه كمال ويشرح سياقاته ويعطي بعداً آخراً للحظة التي يحاول أن يلتقطها.

استوحى كمال فكرة متحف الحياة اليومية من متاحف عديدة زارها في أوروبا، وفي حلم تأسيس المتحف، تلتقي شخصية كمال المتخيلة مع شخصية الكاتب أورهان باموق، ويصبحان واحداً عندما حلما ببناء المتحف. حلمُ باموق ببناء المتحف هو الذي حرّض على فكرة الرواية، لكنّه لم يكن هدفها الوحيد، وهذا ما يذكره في التعليق الذي نُشر مع الرواية: «لم يكن المتحف هو الهدف الأول من روايتي، بل شرحُ حالة التعقيد والحالة النفسية والثقافية والإنسانية التي نسميها عشقاً ببرودة اعصاب. لا أريد أن أضع العشق في مكان سام والقول يا إلهي ما أجمل هذا الشعور! كما نفعل في الأغنيات المحبوبة. أريد أن أتحدث عن هذا الشعور باعتباره أمراً يؤلمنا، يحلّ بنا دون أن نرغب في أغلب الأحيان، مثل حادث سير». هذا العشق الذي يأسره المتحف، وهذا التوثيق الذي قام به كمال، كان من أجل هدفٍ وحيد، وهو عندما يزور الناس والسياح والعشاق المتحف، سيرون القصة كاملةً، وهذا أكثر سلوان يمكن أن يداوي جرحه. أما السكينة التي كان يتوقع أن يشعر الناس بها عند زيارة المتحف، فهي السكينة التي كانت شخوص الرواية تبحث عنها؛ السكينة التي تُخلق عند معاينة الماضي ومعرفة أنه كان وانتهى، لكنه لم يمت أبداً.

من هو كمال بعد كل ما فعله؟

«أنا أيضاً مثل الرجال الأتراك الذين يعيشون في العالم، ووقعوا وقعتي، أتخيل الفتاة التي أعشقها بجنون فقط بدلاً من التفكير بما تفكر فيه وبأحلامها». هذا الكلام الصريح الذي ذكره كمال في روايته يعبّر عن السلوك الذي لم يفعل سواه طول الرواية. مركز رغبته وعشقه والبوصلة هي فسون، لكنّ فسون لا تحضر إلا بجسدها وطيفها وخيال كمال أو وصفه لها. أما الجمل التي قالتها في روايةٍ تتجاوز الـ600 صفحة، هي جمل معدودة. يصفها كمال بأنها طفولية، وإذا قُرِئت الرواية من عدسة نسوية، ستكون هذه رواية مليئة بتحديق ذكوري يتلصّص على العشيقة ويسلبها إمكانية الفعل من خلال الوصاية على جسدها ومستقبلها. صحيح أن هذا التحديق لم يكن دائماً شهوانياً، لكنّ إغراقه بمشاعر الحب والتمنّي لا تعفيه من اختراق كيان وخصوصية المرأة الحبيبة. ذلك عدا عن عقدة الفتاة الجيدة التي تهيمن على جميع مفاصل القصة ووصف نسائها. وبإدراكٍ لجميع المآزق الذكورية التي وقع فيها باموق عند كتابة قصة الحب هذه على لسان البطل كمال بنيوياً ولغوياً، إلا أن الحكم على رواية متحف البراءة بأنها رواية حب من وجه نظر ذكورية وأبوية، قد يلغي مساحة التعقيد التي حاول باموق أن يخلقها في حبّ رجلٍ مفرطٍ في أنانيته، يقاوم طبقته وهويته التي نشأ عليها ويحاول أن يدير مشاعر الحب، بما تبقى لديه من قوة وضبط نفس.

امتلك كمال ناصية الكلام في الرواية، واستفاض في وصف حبه لفسون، وقد يبدو للقارئ أنه ضحّى بكل ما يملك من أجل حبيبته، لكنّ سلوكه نحو فسون، لم يعكس إلا أنانيةً مفرطة، وخوفاً مبالغاً فيه من خسارة فسون. فعندما بدأ لقاءاته مع فسون وزوجها فريدون من أجل إنتاج فيلمٍ سينمائي، كان يخشى أن تصبح فسون نجمةً وتتركه وتترك فريدون. كان يغار على فسون من رجال آخرين، وكان يمارس وصايةً تضمن حماية سمعة فسون التي قد تتلطخ عند انخراطها بالتمثيل وعالم صناعة السينما.

«كنت أنزل من سينما بري إلى بيت عائلة كسكين من النزلة المرصوفة بالحجر شاعراً بالذنب وبأمل السعادة. ستكون فسون في النهاية لي، فعلت جيداً بإبعادها عن الأفلام». يعرف كمال هذا جيداً، ويعرف أن حبيبته كانت تنتظر في بيتها فرصةً من أجل الانخراط بأجواء السينما الصاخبة وأضواء النجومية التي توقّعها الجميع لصبيةٍ فاتنةٍ مثل فسون. لكن بسبب خوفه هذا، أزاح حلم النجومية من طريق فسون، وحاول إلهاءَها بالزواج وخطط السفر لأوروبا.

حلمت فسون بأن تصبح نجمة، أحبّت التمثيل والرسم والأضواء، وأرادت أن تتعلم قيادة السيارة بحثاً عن امتلاك القوة وشيئاً من الفعل. قالت فسون: «هل تعرف يا كمال أن غريس كيلي أيضاً كانت ضعيفةً بالرياضيات؟ وانتقلت إلى التمثيل من عرض الأزياء، ولكنني لم أغر إلا من قيادتها السيارة».

بذل كمال حياته حباً وعشقاً لفسون، لكن ذلك لم يكن الحب الذي تبحث عنه فسون، ولم تنجح عودته بإطفاء نار الغضب داخلها، وهي التي جرحتها وصايته على جسدها ومستقبلها، وحزنت من إصرار كمال على إعلان خطوبته من سيبل بالرغم من حبهما الذي تأجّج في بيت مرحمة. وربما لم يكن هناك وسيلة من الممكن أن تعوض فسون عن السنوات التي بذلتها من عمرها من أجل كمال بيك، وهو ما أدركته وراء مقود السيارة وتحت تأثير كؤوس العرق. انتهت قصة عشقهما المأساوية، وحبهما الذي لم ينتهي إلّا بموتهما. لم يبقَ منه إلّا متحفٌ وأغراضٌ سكرى هائمة بين الواقع والمتخيل، تحمل معانيَ القصة وأوجاعها، لكنها ستظل عاجزةً عن شرح اللغز الذي حاول كمال وأورهان التحايل عليه، وهو لغز البشرية الأكبر بعد الموت، أو ربما وهمها الأعقد، الذي يسمونه ببرودة أعصاب: العشق.