ومن هنا بدأنا نشهد نصوصاً نقدية لم تُكتَب إلا لخدمة ماكينة سوق الكتاب الاستهلاكية الهائلة، تروِّج للكتب كما تروَّج منتجات الألبان والأجبان وصندويشات الهامبرغر ووجبات الكنتاكي. ولا عجب من ذلك فصناعة النشر صناعة مرابحها عالية، ولذلك كانت بحاجة إلى أرباب دعاية ومروّجين.

من مقالة من الناقد إلى المُراجِع: تحولات في النقد الأدبي المعاصر المنشورة في موقع الجمهورية لمحمد أمير ناشر النعم

*****

فإذا قلت لهم إن هذه هي الكتب التي كانت تُقايَض بعد ترجمتها بالذهب داخل بيت الحكمة في بغداد، فحتماً سيلهفون عليها، ولا أدري حقيقة هل هذه الكتب حقاً التي كانت تقايض وريقاتها بالذهب في دار الحكمة أم لا، أو لربما نسخ منها؟ فما أنا إلا محض تاجر، يحق لي استجلاب بعض الأكاذيب الصغيرة أثناء تسويق بضاعتي كالأكاذيب التي ساقها الأعرابي عندما باعني شبرا.

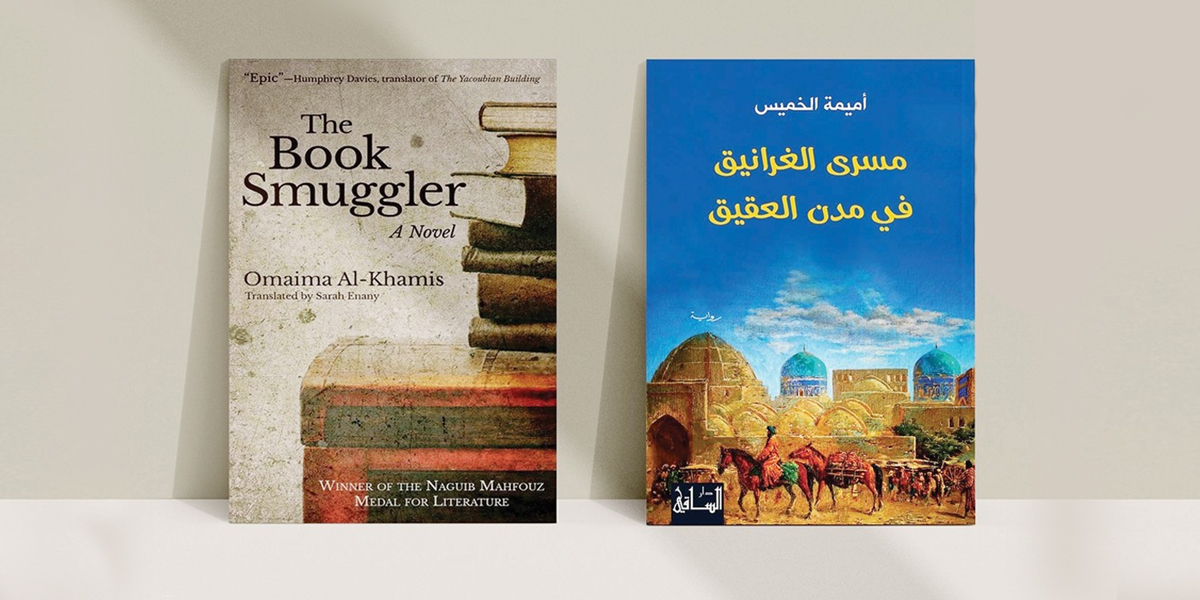

من رواية مسرى الغرانيق في مدن العقيق لأميمة الخميس

*****

انتهيتُ مؤخراً من قراءة رواية مسرى الغرانيق في مدن العقيق للكاتبة السعودية أميمة الخميس، رواية طويلة متقنة تتناول رحلات بائع كتب يسافر في جميع أنحاء العالم العربي خلال العصر الذهبي. تمثل قراءة مثل هذه الروايات الطويلة والتاريخية فُسحةً من التغيير في ثقافةٍ تتميز بنقص الانتباه والذاكرة. كما أن قراءة الكتب بعد سنواتٍ من خفوت الضجيج المرافق لنشرها – فازت الرواية بجائزة نجيب محفوظ عام 2018 -، يبدو وكأنه تحدٍ في عصر تتشكّل فيه الآراء والأذواق بتأثيرٍ من النقاد الأدبيين المهنيين والنقاد الشعبيين على السوشيل ميديا. لكن، وعلى الرغم من سعيي لتجاوز الذائقة العالمية المسيطرة على سوق القراءة، مُحاوِلاً البحث عن كتب فريدة، لم أستطع تجنب التفكير في نقاش النقد وأذواق جمهور القراءة العالمي أثناء القراءة، وخصوصاً الفكرة التي خطرت ببالي على نحوٍ مفاجئ وأنا أقرأ مسرى الغرانيق، وهي أن الميزة الأسلوبية للرواية هي بالذات ما قد يمنعها من الحصول على شهرة عالمية.

تتبعُ الرواية بائعَ الكتب مزيد بن عبد الله الحنفي في زياراته إلى عواصم العالم العربي، مثل بغداد والقدس والقاهرة وقرطبة، متورطاً خلال هذه الزيارات في أجواء السياسة والنضال الديني والبُعد الرومانسي لكل مدينة. تجيد الرواية تصوير خصائص البيئة المتنوعة بثروتها المعمارية والثقافية والحيوانية والدينية. أكثر ما يميز الكتاب هو اهتمامه بالتفاصيل. تُكرِّسُ المؤلِّفة وقتاً كافياً لوصف كل شيء، بدءاً من الطيور المحلية في منطقة دجلة والفرات ومسار هجرتها، وطرق زراعة البرتقال في بلاد الشام، والمنافسة الجغرافيّة/السياسيّة بين الفسطاط ومدينة المعز قبل قرون من اندماجهما في مدينة القاهرة الوحيدة. لا تتوانى المؤلفة عن شرح الخصوصية الإقليمية والتاريخية المرافقة لأحداث الرواية، بما يشي بثقةٍ منها بنضج قرائها وبقدرتهم على التعلم عن الماضي، كواقع منفصل بحد ذاته لا كمسرحٍ للمعرفة الفورية وكأنه مدينة ملاهٍ. الحياة الفكرية خلال ما يسمى بالعصور الوسطى كانت غنية بما يكفي لتنشأ حروبها الثقافية الخاصة بها، إلى جانب الحركات الدينية والمُشاحنات المحلية الأصغر نطاقاً. العديد من الصراعات الدينية التي تصفها الرواية لم نسمع بها، كقراء من خارج الثقافة العربية من قَبل، فكانت الرواية فرصة مفيدة لنتعرف عليها لأول مرة: المذهب الحنبلي، النسطورية، والشيعية المصرية. في حين أن القضايا التي قد نفترض أنها شغلت عقول الناس في ذلك العصر لم تكد تُذكر حتى. وخير مثال على ذلك هو ما يسمى بالحروب الصليبية. الإشارة الوحيدة للحروب الصليبية في الرواية بأكملها تأتي على الغلاف الخلفي لترجمتها الإنكليزية. بحسب ما ترى مؤرخة الفن الإسلامي ستيفاني مولدر (Stephennie Mulder)، فإن مصطلح «الحملة الصليبية» هو أقرب إلى أن يكون مفارقة تاريخية – طريقة للنظر إلى الوراء في الحركات المعقدة، والمفصولة في كثير من الأحيان عن مجموعة واسعة من الدوافع والعضوية والتكتيكات والنتائج، وتنظيمها في لاهوت أو هوية واحدة متماسكة. في حالة النسخة الإنكليزية من الرواية، يبدو استخدام المصطلح كإشارة تم صوغها لصالح القرّاء الإنكليز. ولكن الكتاب نفسه ليس مُصاغاً من أجل القراء الإنكليز، بل هو نص يحاور التاريخ والأدب العربي ويحمل تناصّاً معه. اللغة العربية قادرة على أن تتحاور مع أصوات الماضي، مثل الجاحظ أو المعري أو المعتزلة دون عبء أن يبدو الأمر وكأنه جلسة لاستحضار الأرواح!

كل هذا التعقيد والدقة في تصوير الأماكن يذكرني بمقولة لإل بي هارتلي: «الماضي وطن أجنبي، يقومون بفعل الأشياء على نحوٍ مختلف هناك». هذا هو الانطباع الذي نتوقع أن يتركه لدينا الخيال التاريخي الناجح، الحفاظ على مساحةٍ من الغربة مع التاريخ البعيد وشعوبه. كثيراً ما نتوقع أن تستخدم الرواية الرمزيةَ السرديةَ لخلق رابط بيننا وبين الماضي، ولذلك تصبح كل حكاية مجرد انعكاس ضمني للحاضر. ولكن في حالة الرواية العربية، تُؤمِّنُ اللغة نفسها إمكانية الترابط لأنها العنصر المشترك بين عصرين. بهذا المعنى، تُعتبر الروايات التاريخية باللغة العربية فريدة جداً، على الأقل مقارنة باللغة الإنكليزية، التي لا يمكن فهمها عن مسافة قرون قليلة. ولكن ربما كانت الميزة الأبرز للغة العربية — المتمثلة في تحقيقها الانسجام عبر القرون والثقافات بفضل شموليتها— مهددةً بالتلاشى لدى ترجمتها إلى لغة عالمية أخرى. لا أنتقد هنا مترجمي الرواية، الذين قاوموا في مواضع مختلفة إغراء تبسيط النص لصالح القارئ الأجنبي، لكنّ سبب التلاشي المحتمل هو اللغة الإنكليزية نفسها، وهي لغة أكثر تحديداً على المستويين التاريخي والجغرافي. على ذكر موضوع اللغات المهيمنة وخصائصها، سبق وأن ذكر أستاذ الأدب العربي مايكل كوبرسون، عن تجربته في ترجمة مقامات الحريري، أنه لجأ إلى «خمسين لغة إنكليزية مختلفة». بالمختصر- كل من العربية والإنكليزية لغتان عالميتان، ولكن الطبعَ المُهيمنَ لكلٍ منهما مختلف في جوهره عن الآخر.

بينما تقتبس الخميس وشخصياتُها بسهولة من التراث العربي في روايتها، يجاهد الناطقون بالإنكليزية كلغةٍ أم لفهم إنكليزية شكسبير، ولن يفهموا إنكليزية تشوسر دون قاموس تاريخي. يُفسد مظهر السفر عبر الزمن في ترجمة رواية الخميس، مثلاً، بسماع بائع كتبٍ في العصور الوسطى يستخدم كلمة (strumpet) وهي كلمة قديمة بشكل مفرط وفاقع في السياق الإنكليزي، ولكن قديمة كأن تُنطق على لسان أوسكار وايلد أو جون ميلتون، لا ككلمة قد تخرج من فم شاعر بيوولف. بل إن هناك عدداً كبيراً من ترجمات ملحمة بيوولف – التي يعود تاريخ مخطوطتها المعروفة حتى اليوم إلى القرن العاشر – إلى الإنكليزية نفسها، أنجزها كتابٌ معروفون مثل جي آر آر توكين وشيموس هيني. عندما يتوخى كاتب إنكليزي الدقة التاريخية في صياغته اللغوية، يلجأ أحياناً إلى ما يشبه اختراعاً أسلوبياً – خلق لهجة متخيلة من الإنكليزية لكي يستغربها القارئ الإنكليزي مثلما فعل الكاتب بول كينغسنورث في رواية الاستيقاظ. تدور أحداث هذه الرواية تقريباً في الفترة الزمنية نفسها لمدن العقيق، ولكن يتم سردها باستخدام شكل مبتكر من اللغة الإنكليزية، يُقصَد به إعادة خلق «الصوت» القديم. بسبب هذا الحل الإبداعي، احتلت الرواية مركزاً لها في القائمة الطويلة لجائزة البوكر.

حصلت رواية الخميس مدن العقيق على جائزة نجيب محفوظ، وهي من بين أفضل الجوائز التي يتوقعها المؤلفون العرب. لا فائدة من حبس الأنفاس في انتظار إصدار قبّعة تحمل عنوان رواية مدن العقيق مطبوعاً عليها، على نحوٍ شبيه بما فعلته الكاتبة سالي روني، ولكن ومع المضي قدماً في قراءة كتاب مثل رواية الخميس، لا يستطيع المرء دفع مشاعر الضيق وخيبة الأمل لأن الكتاب لم يلقَ سوى القليل من الترحيب عند نشر ترجمته إلى اللغة الإنكليزية. في هذه الحالة، لا بدّ من تَذكُّر المقالة الأخيرة من منى كريم عن الترجمات الغربية بعنوان «الشعراء الغربيون يختطفون قصائدكم ويسمّونها ترجمات»:

اعتبارُ الترجمة خدمةً لشاعر العالم الثالث، تسهيلاً لدخوله في حيّز في اللغة الاستعمارية أو احتفاءاً، أو اكتشافاً، ببساطة، هو أمر لا ينبغي التسامح معه. يعكس مشهد الترجمة إلى اللغة الإنكليزية اليوم عقلية عامة يشترك الكتاب الغربيون أنفسهم فيها- الفكرة بأنهم يعرفون كل شيء، وأنهم قد شاهدوا كل شيء، والشيء الوحيد المتبقي لهم هو أن يأخذونا تحت أجنحتهم.

أولئك الأدباء العالميون هم الأشخاص نفسهم الذين يحتاجون حاشية لمعرفة من هو أبو نواس! أيُّ عالمية هذه؟ بسبب الديناميكيات السياسية واختلال توازن القوة، تعترف منى بأن عقدة النقص قد وصلت إلى درجة أن بعض الكتاب العرب يفضلون نشر أعمالهم باللغة الإنكليزية أولاً، قبل نشرها باللغة العربية الأصلية. كي تعلنه الغارديان كأفضل كاتب عربي.غالباً ما يتم اعتبار إرضاء حاجات القارئ الإنكليزي باستخدام أحداث «تاريخية» مثل الحروب الصليبية والحاشية المفصلة، كأنه إهانة للكتاب والشعراء العرب. لكن ربما ما يبدو أسوأ من هذه الإهانة الشخصية، هو إسقاط عناصر التنوع والخصوصية التي تميز رواية مثل مدن العقيق. السفر عبر الأدب الكوزموبوليتي في عالمنا الحديث هو عبارة عن زيارة نفس المدن المتطابقة، الجلوس في نفس المقاهي الهبسترية وقراءة نفس الأعمال الأدبية متوسطة الجودة. تستخدم رواية أميمة الخميس هذا النوع من السفر عبر الزمن الحاضر في أعمالٍ من الأدب العربي، الذي يذكرنا بعصر كان فيه السفر بين المدن العربية المختلفة بمثابة رحلة الى عوالم جديدة، حيث لعبت اللغة دور جواز السفر. ربما من الأوفق أن يُوفّر الأدب فرصة للإضاءة على الاختلاف، عوضاً عن أن يلعب دور «القاسم المشترك الأدنى» بين ثقافاتٍ عالمية يمكن بالكاد التمييز بينها.