تواجه النّقاشات في الشّأن العام السوريّ، وخاصّة بشأن ثورة العام 2011، مجموعة من المعضلات، لعلّ من أبرزها تغييب الأسباب الاقتصاديّة الاجتماعيّة التي أدّت إلى انتفاض شرائح اجتماعيّة ومناطقيّة انطلاقاً من آذار (مارس) 2011 وما تلاها، في مقابل غياب شرائح أخرى عن المشهد الاحتجاجيّ. إذ يندر أن يتمّ التّطرّق إلى الطّبقات والبنى الاجتماعيّة وشكل النّظام الاقتصاديّ ومؤشّرات التّنمية وعلاقة المركز بالأطراف، في مقابل طغيان الحديث عن الأسباب السياسيّة كالقمع وانعدام الحريّات، والأسباب الثّقافيّة أو الأيديولوجيّة كالديّن والطّائفيّة وقيم الفزعة والتّضامن القرابيّ والنّخوة وغيرها.

كذلك، غالباً ما تتمّ مقاربة هذا النقاش في قوالب جوهرانيّة تسبغ صفات ثابتة وتعميميّة، إيجاباً أو سلباً، على المجموعات البشريّة في البلاد، فكأنّ هذه الصّفات تشمل جميع أفراد المجموعات رغم التمايزات الفرعيّة داخل المجموعة الواحدة من جهة، وأيضاً كأنّها غير قابلة للتّغيّر مع تغيّر الظّروف التاريخيّة السّياسيّة والاقتصاديّة الاجتماعيّة والثّقافيّة من جهة أخرى. هكذا يصبح الحلبيّون أو الشّوايا أو الحوارنة أو الحماصنة أو الدّروز أو الشّوام أو الأكراد أو الحمويوّن وغيرهم من مكوّنات المجتمع السّوريّ كتلاً مصمتة تفكّر بطريقة واحدة، وتتّخذ مواقف ثابتة وتستجيب للمتغيّرات بالشّكل ذاته، سواء كان السّياق هو سوريا الخاضعة للانتداب الفرنسيّ، أو تلك الحاصلة على استقلالها حديثاً، أو الواقعة تحت حكم استبدايّ ممتدِّ لعقود وشهد هو نفسه بعض التّغيرات، أو الثّائرة لمحاولة إنهاء هذا الاستبداد.

ما يزيد طين هذه النّقاشات بلّة أنّها تجري لأغراض الانتقاد والهجوم أو الدفاع والتبرير ومدح الذّات، وليس بهدف فهم ما جرى ويجري في عموم البلاد وتغيير المقاربات بشأنه والتفكير بحلول لمشكلات يتزايد استعصاؤها، ولا بهدف طرح تصوّرات مغايرة ومن ثم محاولة المضيّ قدماً.

كانت الثّورة السّوريّة عام 2011 بمعنىً من المعاني ثورة أطراف (بالمعنى الاقتصاديّ الاجتماعيّ الجغرافيّ وليس بالمعنى الجغرافيّ المباشر حصراً)، أي أنّها، في أحد أوجهها وتمظهراتها وليس في مطلقها، كانت ثورة أرياف ومدن صغيرة وأحياء طرفيّة ضد مدينتي المركز الأساسيّتين دمشق وحلب، وخصوصاً أحياء الطّبقة الوسطى العليا فيهما.

يمكن إجراء مقارنة بسيطة بين خريطة تطورات ما بعد عام 2011 وخريطة احتجاجات وأحداث أواخر السبعينيّات وأوائل الثمانينيّات من القرن الماضي، وستضع هذه المقارنة إمكانية فهم العوامل الاقتصاديّة الاجتماعيّة الثقافيّة في متناول العقل، إذ بالإمكان رؤية ما يقترب من التناقض بين الخريطتين في ظلّ نظام واحد مستمر شهد بعض التّغييرات. فالمناطق الطرفيّة، ريفاً ومدينة، المشار إليها أعلاه لم تكن مشاركتها في الاحتجاجات الأسبق تشبه بأيّ شكل الدّور الأساسيّ الذي لعبته في الاحتجاجات الأحدث (بعد 2011)، بل إن بعضها كان يعتبر خزّاناً بشريّاً للنّظام، هذا على الرغم من ضرورة الإشارة إلى انخراط مدينة حماة في شهور ثورة 2011 الأولى، ومن ثم انكفائها لاحقاً لأسباب مركّبة ليس هنا مقام تفصيلها. يعود هذا التّناقض، في تقديري، إلى الاختلاف الشّاسع بين ظروف المناطق الاقتصاديّة والاجتماعيّة خلال الحدثين الهائلين، والتّحولات التي شهدتها هذه العقود، خاصة في دور الدّولة الاقتصاديّ.

هذا بينما تغطي شجاعة مجموعات صغيرة من أبناء دمشق وحلب، وانخراطهم في أنشطة احتجاجيّة مختلفة الأشكال، على غياب العمق والامتداد الاجتماعييّن لهذه الأنشطة الاحتجاجيّة، بل وحتّى على وقوف شرائح واسعة من المحيط الاجتماعيّ على الضّفة الأخرى.

نُفّذت أنشطة احتجاجيّة بشكل متفرّق هنا وهناك في دمشق وحلب، بما يشمل مظاهرات في مناطق حيويّة وقطع طرقات أحياناً وتوزيع منشورات وطمس أو تشويه صور لرموز النّظام ودعوات للإضراب وأشكال أخرى من الاحتجاجات السلميّة، كلّ ذلك وسط محيط عدائيّ في غالب الأحيان وغياب لحضور العائلة الممتدّة أو العشيرة في الفضاء العام، ما يرفع بالفعل من قيمة شجاعة القائمين عليها ومستوى الخطورة عليهم. إلا أنّ هذه الأنشطة لم يُقدَّر لها، لأسباب ذاتيّة وموضوعيّة، أن تحقّق امتداداً واستمراريّة أكبر مما حقّقتهما. لكنّ مجرّد حضورها، حوّلَ مسألة انخراط المدينتين الكبريين من عدم انخراطهما في الثّورة السوريّة إلى مسألة غائمة وإشكاليّة.

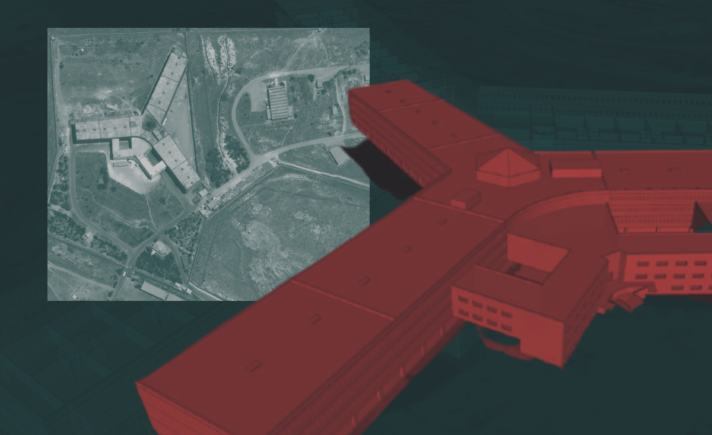

والحال هذا، غالباً ما يتمّ القفز التّبريريّ لمسألة مدى تعمّق الحراك الاحتجاجيّ في دمشق، أو بالأحرى قصوره، بعبارات مثل «سطوة القبضة الأمنيّة في العاصمة»، والتّي تشي أساساً بمدى الجهل بشكل القبضة العسكريّة الأمنيّة في المدن الأصغر وفي الأرياف، حيث تُضاف إلى المراكز الأمنيّة المعتادة (لكلّ جهاز مخابرات رئيسيّ فرعٌ في المنطقة يتماشى وحجمها السكانيّ وموقعها الجغرافيّ) وحداتٌ وألوية تابعة للجيش. في درعا، على سبيل المثال، كان هناك قطعات كاملة عتاداً وعديداً للجيش في قلب المدينة. هذا عدا أنّ هذه القبضة كانت منفلتة من عقالها خارج العاصمة حيث لا توجد عيون ترصد ما يحدث، لا بعثات دبلوماسية، ولا صحافيون عرب وغربيون كان من المعتاد، على قلّتهم، أن تكون أماكن عملهم في دمشق، ولا كتلة برجوازيّة يسعى النظام لاسترضائها أو تحييدها على الأقل.

ما يعمّق مشكلة النّقاش السوريّ الصحيّ كذلك، أو ربما غياب هكذا نقاش، وجود سرديّة شائعة لدى شريحة من السّورييّن تقول بأن النّظام السوريّ اليوم (الرّيفيّ ضمناً) هو امتداد لناصريّة نظام الوحدة بين سوريا ومصر أواخر الخمسينيّات ومرحلة التّأميم، ومن ثمّ مرحلة انقلاب حزب البعث الأولى في السّتينيّات. تبني هذه السردية مظلومية مدينيّة متخيّلة على الضّدّ من نظام «ريفيّ» بالكامل، وهي إن كانت تشتكي من ترييف مفترض للمدينة والفضاء العام في سوريا بُعيدَ وصول البعثيّين إلى السّلطة، ترفض أن ترى «تمدّن» النّظام الحاصل في العقود الأخيرة، وخاصّة بعد وصول بشار الأسد إلى الحكم.

قد يكون العامل الاقتصاديّ هنا مفتاحاً لفهم «التّمدّن» المقصود، ويبدو جديراً الاقتباس من كتاب محمد جمال باروت العقد الأخير في تاريخ سورية: جدلية الجمود والإصلاح، الذي يتناول بشكل أساسي السنوات العشر السابقة على اندلاع الثّورة السوريّة. قد تفيد الفقرة التالية في الإضاءة على تقاطع هذا التمدّن الشّكليّ والمشوَّه للنظام مع تراجع دور الدولة الاقتصادي، وصولاً إلى ثورة الأطراف المشار إليها أعلاه. يقول باروت:

«حافظت السياسات التّحريريّة التّسلطيّة على الإطار الكليّ المستقر للاقتصاد السوريّ على حساب نموذج النّمو المناصر للفقراء، الّذي تبنّته الرّؤية المؤسسيّة للخطّة الخمسيّة العاشرة، والتّركيز على قطاع الخدمات على حساب القطاعات الإنتاجيّة، وأنتجت مزيداً من البطالة، وتعميق الفجوات في الدّخل، ورفعت معدّل الفقر، واختلّت عملية التّنمية، لما فيه مصلحة إنعاش المراكز وتهميش الأطراف، وتعزيز نمو المدن المليونيّة وشبه المليونيّة، بينما ظلّت المدن المئة ألفية مهمّشة، تسودها حالات الفقر الماديّ والإنساني، وتمثل الإخفاق التنمويّ الأخطر منذ الاستقلال وحتى يومنا هذا بالعجز عن ردم الهوّة التنمويّة بين المدن المليونيّة والمدن المئة ألفيّة من جهة، وبين المراكز والأطراف من جهة أخرى، الأمر الذي أدى إلى خلق فجوات التنمية المناطقية في سورية. حصدت المدن المليونيّة ثمار النّمو، بينما حصدت المدن المئة ألفيّة والصغيرة أشواكه».

تدريجياً إذاً، تغيّرت القواعد الاجتماعيّة للنّظام السوريّ، وما عاد متكّئاً على الأرياف والبلدات والمناطق التي عرفت شعبيّة واسعة لحزب البعث وانتساباً هائلاً له. وكان من النقاط المفصليّة في هذا الانزياح قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991، ومن ثم التحول الأعرج والمشوّه والتسلطيّ إلى سياسات اقتصاد السوق بعد العام 2000.

بالتوزاي مع ذلك، كانت علاقة النّظام السّوريّ مع المدينة تتغير ببطء، إلى أن اشتملت على شبكة هائلة من العلاقات المتداخلة والمصالح المشتركة بين كبار سياسيي وضبّاط وأمنيي النّظام من جهة وشريحة رجال الأعمال والتّجار وغيرهم من البرجوازيّة السوريّة المدينيّة عموماً من جهة أخرى، وصولاً إلى حالات المصاهرة المباشرة والزّواج بين أبناء وبنات هذه الفئات. إن علاقة بعض أبناء الجيلين الثاني والثالث من مسؤولي النّظام السوريّ ومحاسيبه بالرّيف لا تعدو العلاقة الرومانسيّة الّتي قد تربط مهاجراً بجذوره البعيدة، فعمظم هؤلاء أبناء مدن، نشؤوا فيها ووسط مجتمعها، وتلقّوا تعليمهم في مدارسها، وينتمي عالمهم الرّمزيّ والاجتماعيّ إلى هذه المدن (أمّا التّعامل مع جذورهم الرّيفيّة على أنّها هويّتهم الثّابتة، فهذه مسألة أخرى تتعلّق بمدى «مدينيّة» مدننا وقدرتها على أن تستقبل مختلف التّأّثيرات والهجرات وتصهرها في بوتقتها على ما يفترض بالمدن، وهو نقاش جدير منفصل).

لم يقطع النّظام السّوريّ بالطّبع مع ناصريّة الخمسينيّات وبعث الستينيّات بالكامل، وخاصّة لجهة الإرث الأمنيّ واحتكار الفضاء السياسيّ وجذوره الرّيفيّة، لكنّه ليس نسخةً طبق الأصل عنهما، فعلى صعيد سياساته الاقتصاديّة، على سبيل المثال لا الحصر، وكما تمّت الإشارة سابقاً، انتقل هذا النّظام، وعلى مراحل، من سياسات «اشتراكيّة» إلى سياسات «نيوليبراليّة»، كانت في صلب العوامل التي أدّت إلى انفجار 2011.

لم يعد النظام السوري «ريفيّاً» منذ فترة طويلة، هذا إن سلّمنا بأنّه كان ريفيّاً في فترة ما، مثلما أنّه لم يعد بعثيّاً ربّما منذ أواخر السبعينيّات، ولم يبق من البعث سوى واجهة وأداة، من ضمن أدوات عديدة، لضبط المجتمع وتوزيع المنافع.

بيد أنّ غياب الإقرار الشجاع بالوقائع ونقاشها بهدف تجاوزها، يتم الاستعاضة عنه بالأسطرة، الأسطرة التي تضخّم من قيمة ومعاني أشياء وأحداث غاية في الضآلة: فرفض «جلافة» النّظام في جلسات المقاهي والدّردشات البيتيّة يصبح معارضة أصيلة وفعّالة تشبه المظاهرات، ووجود معارضين في عداد عائلة ما يغدو شريحة اجتماعيّة كاملة ثائرة على النظام، وتنظيم فعاليّات احتجاجية نخبويّة محدودة التأثير يبدو وكأنّه ثورة متكاملة الأركان، وهكذا دواليك.

لا يسهم تضخيم الأحداث في المقاربة الخاطئة لواقع منطقة ما وحسب، إنّما يبخس كذلك من مدى ما تعرّضت له مناطق أخرى، فتبدو مظاهرةٌ شارك بها بضع عشرات في مسجد ما في إحدى المدينتين الكبيرتين، وانتهت بقمعها الوحشيّ، حدثاً تأسيسياً يوازي انتفاض بلدة أو مدينة صغيرة عن بكرة أبيها، ولا تبعد سوى بضعة كيلومترات في الريف الحلبيّ أو الدمشقيّ المجاور.

تطبع هذه الأسطرة الكثير من الأشياء في سوريا وتعيق انتظام النّقاش والتفكير العامّين في مسائلها: الطّائفيّة مثلاً، سواء من حيث القائلين بغيابها على اعتبار أنّ «السّورييّن لطالما تشاركوا كأس عرق» أو المتعاملين معها على أنّها العامل التّفسيريّ الوحيد لكلّ ما تشهده البلاد. ثروات البلاد وموقعها الاستراتيجي والصراع الدّولي عليها. وزنها التاريخيّ ومكانها. أهميّة الحواضر السوريّة الرئيسيّة في عالم اليوم. الثّورة نفسها تتحول إلى أسطورة يغيب معها النقاش العقلانيّ حول أسبابها ومسارها ومصيرها ومراحلها السّلميّة والعسكريّة وخطاياها بحسب رؤية كل فريق مؤيد لهذه المرحلة أو معارض لتلك.

ما يعمّق الأسطرة السوريّة، أنّ النّقاشات حول مختلف قضايا البلاد تجري بين دوائر مغلقة على نفسها، تحوي كل واحدة منها مجموعات من المتشابهين فكرياً يدردشون فيما بينم، مرتاحين إلى «الحقيقة» التي يمتلكونها، في غياب أيّ محاولة للرؤية بطريقة مغايرة أو الاستماع إلى ما قد يهزّ يقينهم.