هل هُزمت الثورة السورية؟ قد يكون من التعقّل الإقرار بالهزيمة، على الأقل في الجولة الأولى لذاك النضال الشجاع الذي بدأ في لحظة آذار 2011. ولكنني أحاول أن أفهم هنا لماذا أقاوم إعلان الهزيمة، ما الذي يثير الغصّة فيَّ كلّما واجهتُ السخرية من عبارة «الثورة مستمرة»؟ حتى في الأوقات التي كنتُ أنا أسخر فيها من نفسي ومن تلك العبارة.

لماذا أقاوم الاعتراف بهزيمة ثورة 2011؟

أضع بعض أسبابي هنا، للتفكير والنقد والمساءلة، وربما بشكل أساسي للرأفة:

أقاوم الاعتراف بالهزيمة، لأن هناك ماضياً شديد القسوة، لكن إضفاء المعنى النضالي عليه ساعدَنا في تخفيف وطأة قسوة خساراته وذاكرته. مثلاً، عند محاولات تحريض الذاكرة التي أقوم بها أثناء عملي حالياً على كتابة ذاكرتي في كتاب عن المشاركة في ثورة حلب، فَجَعني عددُ الجثث التي أتذكرها، التي شهدتُها تقتل. فَجَعني عدد الأشخاص الذين أعرفهم وفقدتهم، والدتي ومصطفى الصديق ورفيق الدرب أقربهما. يساعد استمرار النضال في إضفاء معنىً على العنف الرهيب الذي عايشناه. دونه، النضال أقصد، يصبح العنف مجانياً: قُتلنا دون جدوى، خسرنا دون جدوى. مجاناً متنا، مجاناً تم تعذيب بعضنا، مجاناً دَفنّا من نحب، مجاناً تم تهجيرنا من المدن التي نحبها، والتي حتى وإن لم تكن أجمل من مدن غربتنا إلا أنها كانت مُدننا.

كيف أقرأ رحلة باسل شحادة، من أميركا إلى سوريا، أنا التي أُجبرتُ على رحلة معاكسة، في ظل الهزيمة اليوم؟ ليس لديّ جواب يحفظ قراره الشجاع في الذاكرة إلا الثورة.

ربما أن هناك جانباً فيَّ يقاوم الاعتراف بالهزيمة لأنني كنتُ أعتقد أن بعض خساراتي مؤقتة، سأستطيع أو نستطيع إصلاح بعضها «لدى سقوط النظام». أنَّ الأصدقاء الذين انقطعوا عن التواصل خوفاً من المخابرات، سيعودون يوماً إن لم تعد المخابرات والاختفاء «وراء الشمس» عُرفاً في سوريا. لأنني كنت أعتقد أن الانقطاعات في ذاكرتي، تجاه شوارع حلب، تجاه بيت أهلي، مؤقتة. غداً عندما «نعود»، سأتذكرّ. سأزور قبر والِدَيّ. لستُ جاهزة بعد لأقول: إذا عدنا يوماً. لا زلتُ أمام «عندما نعود».

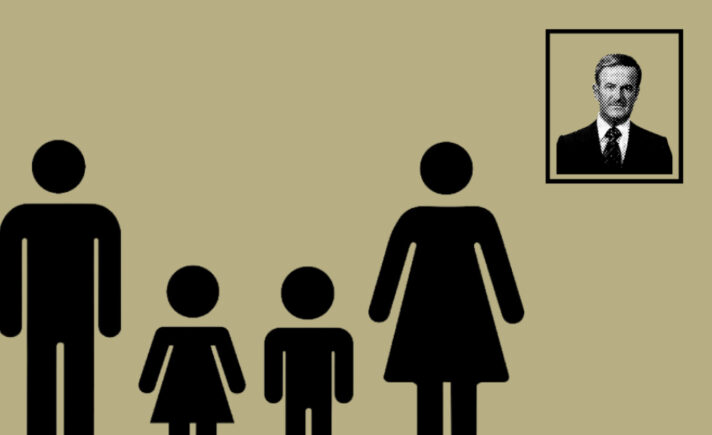

أقاوم الاعتراف بالهزيمة كي أقاومَ الصورة التي يُعرِّفنا بها العالم: ضحايا لاجئون لا معنى مُسيساً لوجودنا. يُعقّد استمرار الثورة من سرديتنا حتى أمام أنفسنا بشأن كوننا مجرد ضحايا، نحن الذين امتلكنا صرخة «لا» في وجه واحد من أكثر الأنظمة فاشيةً. يحافظ استمرار ذاك النضال على شعورنا بذواتنا أمام عالم يناقش علناً ترحيلنا، يرفض لمَّ شملنا بأهلنا، ويطالبنا بإذن سفر إذا أردنا التحرك بين مكان وآخر.

ربما كنتُ سأكون أكثر مرونة أمام الهزيمة، لو أنها لم تترافق مع التهجير. أصبحَ مطلوباً منّا الانتقال من الثورة، كفعل جماعي مُحمّل بالمعنى، إلى الهزيمة في اللجوء، الفعل شديد العزلة والوحدة. أن أنتقل من المظاهرة كفعل ثقة بين غرباء علّمهم الأسد أن في الثقة الندامة، إلى الهزيمة التي تجعل التواصل بين الحلفاء عنيفاً، ومستحيلاً حتى. لذا أتمسّك بالمعنى كما عرفته، جماعياً وثورياً، إلى حينٍ ربما نستطيع فيه إيجاد جماعة نتعاون ضمنها على إيجاد معنىً جديد. قد تسحقنا ذاكرتنا إذا فرّغنا منها المعنى، خصوصاً إذا اضطررنا إلى مواجهتها وحيدين. إذاً ربما يصبح تَمسُّكُنا بالنضال أحد أدوات نجاتنا وتعافينا، ولتكن الثورة حالياً تَعافِياً للمكلومين فيها.

وماذا لو كَمنت الثورة حتى تعافي مصابيها، حاملي الراية وحرّاس «ورد الشهداء»؟ ماذا لو أعطينا خيرة شباب البلد وصباياها بعضاً من الوقت لالتقاط النفس قبل اليقين القطعي أمام قطبي الهزيمة واستمرار الثورة؟ ما الذي نحن على عجالة في حسمه ونحن ندخل في عامنا الحادي عشر؟

أقاوم الهزيمة خوفاً من عدمٍ يبتلع عدداً كبيراً من المهزومين في دوائرنا. لا مجال لأن أحيا مهزومةً في عالم تَركَنا نموت. وأنا مهزومة، لا مجال لأحافظ على نظرتي إلى البشر على أنهم ليسوا قتلة بمعظمهم، وذلك بعدما حدقّنا في القتلة يومياً. طريقي الوحيد لأقاوم العدمية في علاقتي مع العالم هو أن تتسع ثورتي لتشمل تغييره، أن يتسع حلفاؤنا إلى كل أولئك الثوار في أنحاء العالم، سواء تحدثنا لغتهم أم لا. دونها، الثورة أقصد، يصبح غضبي تجاه العالم تدميرياً، أو في أحسن حالاته لا مبالياً وغير قادرٍ على التعاطف.

أخاف من إعلان الهزيمة الذي أصبح ساخراً من كل القيم الإيجابية في العالم: ساخراً من الكرامة والحرية والشعب السوري الواحد، ساخراً ليس من أجل عالم أفضل بل لأن تلك القيم قد خذلته.

أقاوم الهزيمة خوفاً من الترويض الذي ألحظه اليوم في أفكاري أمام حراكات في السويداء، أو في مصر. أنا التي اعتدتُ أن أتفقد المظاهرات في أي بقعة تواجه أي طاغية، أصبحتُ عوضاً عن الفخر والتعاطف أتهيّبُ المجرزة، أتوقعها، أنتظرّها وأخافها. عوضاً عن النظر إلى المتظاهرين، أبحث عن بندقية ستطلق النار عليهم. أخشى أن أنقل ذاك الترويض، أن أبشّرَ به، أن أصبح أحد دعاة «إذا الشعب يوماً أراد الحياة» فمن الممكن جداً ألّا يستجيب القدر.

يعتقد البعض أن الثورة السورية هُزمت بعد الاتفاق الروسي الأميركي الذي تلا مجزرة الكيماوي وتجاوز خط أوباما الأحمر، وربما كانوا محقين في ذلك. لكنني كنت في تلك المرحلة جزءاً من ثورة حلب التي وجدت نفسها في مواجهة استبداد جديد، لم نكن نفهمه بعد: داعش. خطفت داعش في تلك الفترة سمر صالح ومحمد العمر وأبو مريم وكُثُر غيرهم. كنا نحن في مواجهة سؤال كيف نستطيع المقاومة؟ باللاعنف؟ كيف نحمي أنفسنا من الاختطاف؟ بمن نثق؟ وهل هذا الجسم شديد العنف فصيلٌ مقاتلٌ وسينقضي كغيره؟ أم أنه فعلاً مشروع «دولة»؟

لذا لم يصلنا، لحسن الحظ، إعلان الهزيمة. كنا بحاجة ثورة 2011، بحاملها الوطني والشجاع، لمقاومة داعش.

يعتقد جزء آخر أن الثورة السورية هُزمت بعد سقوط حلب المريع في العام 2016، وربما كانوا محقين في ذلك. ولكنني كنتُ كذلك جزءاً من ثورة حلب، أحاول أن أتعامل ليس فقط مع تهجير معظم من أحبهم بعد حصار شديد، ولكن كذلك مع المراجعات شديدة الاسترخاء التي تلت مرحلة سقوط حلب حول ما يعتقد البعض أنه «أخطاء الثورة».

ماذا يكون إذاً اختيار رائد الفارس البقاء حتى اغتياله، في 2018، إن لم يكن ثورة.

ربما تحديداً من تلك الفترة، فترة ما بعد سقوط حلب، أجد في نفسي مقاومة للاعتراف بالهزيمة.

عنى سقوط حلب، وإعلان الهزيمة التي تلاه، بالنسبة للبعض فرصةً ليخبرونا كم كنا «مخطئين» بمناهضة الأسد. كم كانوا يتوقعون موتنا وخسارتنا وكلّما حصل لنا: «قلنا لكم إن عليكم الخضوع لبشار الأسد، وأبديته».

عنى إعلان الهزيمة للبعض الآخر فرصةً للانتقال من ثورة كان هدفها تحقيق انتقال ديمقراطي في سوريا، وكرامة وعدالة لشعبها، إلى الحفاظ على مؤسسات أصبح أقصى طموحها العودة إلى مصالحة دمشق، والتشبه بمؤسسات «الأمانة السورية للتنمية». فرصةً لتمييع ما حصل تحت دعوات الحوار والمصالحة وإعادة الأعمار، وكأن المشكلة لم تكن عنفاً غير محدود بل مشكلةً في التواصل بين الرعاع.

كان إعلان هزيمة الثورة للبعض فرصةً للقول مجدداً «إنها لم تكن ثورة في المقام الأول»، ولذا فإن جُبنهم كان على حق عندما خذلوها. كانت الثورة صرخة حق، سواء هُزمت أم استمرت.

أخاف من إعلان الهزيمة من الشتات بينما هناك في داخل سوريا من يفتح معارك مع أكثر من سلطة أمر واقع.

أخاف من إعلان الهزيمة الشبيه بما تلى الثمانينات، وبالتالي خذلان جيل سيأتي لا محالة في سوريا ليهتف «الشعب السوري ما بينذل».

يبقى أحد اسئلتي الملحة، التي أطرحها على نفسي مراراً، بماذا نعد أولئك الذين سيستعيدون لا محالة الشارع في سوريا في المستقبل؟ ماذا لو كنا مخطئين في مبالغتنا بالاعتماد على ما نعتقده واقعاً، كما كان الجيل الذي سبقنا في السنوات التي سبقت انفجار الـ 2011 في طلب للحرية؟

ربما تبدو أسباباً عاطفية تلك التي تدفعني إلى الوقوف دون اليقين في هزيمة الثورة، ولكن لماذا يتم تقديس التعامل مع بلادنا دون عاطفية؟ كأننا جرّاح أمام جسد هامد، لا كأن هذا الجسد في نهاية المطاف جسدنا. من قال إن السياسة هي حسابات الأمر الواقع لا شجاعة الحالمين وأملهم السياسي؟

أتفهّم طبعاً حاجة البعض إلى خاتمة. حاجة نفسية وحياتية. أتفهّم أيضاً ذاك الحنق من بيعنا أوهاماً بنصّر قريب. أتفهّم وأشارك غضب أولئك الذين يرون في شعارات استمرار الثورة فرصة لزعامة على الضوء أو المال أو السلطة، في بلد نطفو فيه على جثثنا. أتفهّم وأشارك غضب أولئك الذين تعبوا من الانتصارات الدونكيشوتية، التي يصبح فيها تصريح لمسؤول أجنبي أولى بشائر النصر، أو تصبح فيها محاكمة مسؤول منشق، مهما كان، إسقاطاً قريباً لنظام الأسد.

لست هنا في معرض الدفاع عن «الثورة المستمرة» كاستمرار للوهم القائم على إذا «رمضن الأسد ما بيعيّد»، أو لتبني إعلان هزيمة يقارب الاستسلام وإيقاف النضال انحناءً للأمر الواقع.

ما يعنيني هو ما يلي هذين الشعارين: ماذا بعد إعلان هزيمة الثورة أو استمراريتها؟

إن كان ما يليهما نضالاً ضد الأسد وبحثاً عن بناء بلاد لا تظلمنا، فأنا مع ذاك النضال مهزوماً أو مستمراً.

إن كان ما يليهما تغييراً جذرياً للأدوات، حيث لم يعدّ من المنصف أو المجدي حتى، أن نقف في عواصم الدول الأجنبية مرددين: «عالجنة رايحين شهداء بالملايين»، فأنا مع التفكّر بذلك التغيير في أدوات النضال، سواء كان مرافقاً لإعلان نهاية تلك المرحلة، أو جزءاً من اتساع أدوات الثورة وتعريفها لنضالها.

ربما يقود الاعتراف بالهزيمة إلى توحيدٍ قيميٍ أوضح للحلفاء، الذين نمتلك معهم فعلاً مشروعَ وطن عادل للجميع لا يسوده استبداد مفضّل بناء على الطائفة أو القومية أو الطبقة.

والأهم أن الاعتراف بالهزيمة قد يقود إلى نضال جوهره القيم لا النتيجة: نناضل ضد الطاغية لا لننتصر بل لأن النضال فعل حق وكرامة وعدالة حتى لو متنا دون أن نراها دولةَ كرامة وعدالة.

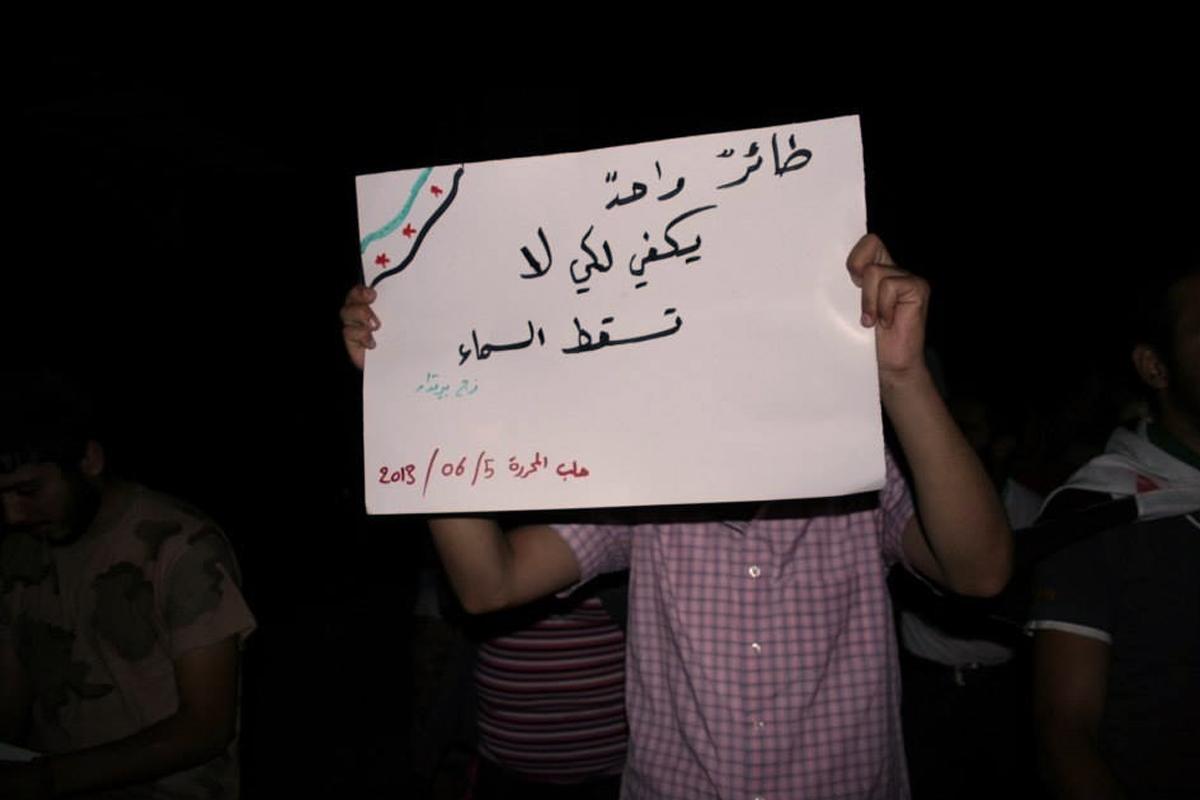

قد تكون مطالبة البعض لنا بالاعتراف بالهزيمة محقّة، لكن أحياناً يكفي كما يقول فرج بيرقدار «طائرٌ واحد كي لا تسقط السماء»، وهناك لتلك الأرض، لتلك البلاد القاسية، سوريا، طيورٌ كثيرة.