كُتبَ هذا المقال ضمن سياق التفكير النظري بجدلية التمثيل والثورة في انتفاضات العقد الأخير في «العالم العربي»، وكيف أن التمثيلات السياسية والتاريخية التي فُرضت على اللحظات الثورية العربية بشكل عام، والسورية بشكل خاص، كانت جزءاً من الثورة المضادة. أقصد بالتمثيل محاولة تلخيص الثورة (السورية مثلاً) كثورة إسلامية، أو سنّية، أو عربية، أو حتى محاولات ماركسية باهتة ومكرورة لفهمها بعدسة تاريخية مادية لا-جدلية. أقصد بالتمثيل كل أنواعه: تمثيل سياسي على شكل تشكيلات سياسية وعسكرية حاولت تمثيل الحركة الثورية؛ أو تمثيلات فكرية أو تاريخية حاولت «فهمنة» اللحظات الثورية بردّها إلى سياق تاريخي ما، فنتجت تعريفات لتلك اللحظات بوصفها امتداداً للحرب الطائفية القائمة في هذه البلاد، أو تكميلاً لعمل التاريخ الذي انتهى، ولم يبقَ سوى أن تتفتت باقي جيوب الماضي لتعمّ القيم الليبرالية التي أصبحت أشبه بحقيقة علمية، مثل حقوق الانسان والديمقراطية والحرية.

يستعيد المقال عمل فالتر بنيامين عن التاريخ والثورة، والذي يُفهم عادة في سياق مضاد لإيديولوجيا الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني المهيمنة في ذلك الوقت، والتي فهمت التاريخ كحركة خطّية دائمة التقدم إلى الأمام. يرى كاتب هذه السطور أن نقاش بنيامين لعلاقة التاريخ بالثورة لا يزال راهناً، لا سيما فيما يخص طريقة فهمنا لأصل حركات التحرر وعلاقتها بالماضي، في بقعة جغرافية يبدو أن للماضي فيها سطوة خانقة على الحاضر والمستقبل. المقصود بسطوة الماضي هو تعذر المستقبل عن المجيء، واستبداله بالعود الدائم للماضي. يعود الماضي تماماً عندما تحتاج الثورة، بوصفها جالبة للمستقبل، لأن ترتدي وجهاً وتعرف عن نفسها باسم ما، أو أن يتم تعريفها. أي أن إجهاض المستقبل يتم عند لحظة تمثيل الحدث الثوري، فيتم رده إلى سلسلة معينة من الأحداث التاريخية، وتصبح الثورة ثورة تاريخية.

* * * * *

هل حقّاً لكل شيء وقته؟ متى، إذاّ، يحين وقت الثورة؟ أي وقت هو الأنسب للقيام بثورة؟ ينبري العديد من المؤرخين (الماديين غالباّ) للجواب عن هذا السؤال. لكن أجوبتهم تأتي دائماّ متأخرة. ينظر المؤرخ لثورة، أو انتفاضة قد حصلت، وفشلت، ويعطي تحليلاً مادّياً لسبب حصول تلك الثورة. أي أن جوابهم يكون على سؤال «لماذا حصلت الثورة؟» وليس على سؤال «متى تحصل الثورة؟». يحدّد الفرق بين السؤالين تماماّ طبيعة وجهة النظر التي يرى من خلالها المؤرخ المادي صيرورة البشر، والتي (أي وجهة النظر) تعمى تماماّ عن صيرورة الثورة وتقلصها لـ «تاريخ الثورة».

يقتصر عمل المؤرخ على النظر إلى الوراء دائماّ، تماماّ كـ«ابيميثيوس» غير قادر على النظر إلى الأمام، فهو يرى الأحداث بعد أن انقضت وباتت، كذلك أقواله هي أقوال بائتة. يحاول المؤرخ أن يبرز العوامل التاريخية التي جعلت لحظة تاريخية معينة، دون غيرها، مناسبة للفعل الثوري. يمكننا القول إذن أن جواب المؤرخ يكون واحداً من اثنين (والثاني يشترط الأول): إما أن الثورة قد حصلت، وفنيت وتفسخت جثتها، أي أنه يشير للماضي على أنه موطن الثورة. أو أن يشير للمستقبل الذي لا يجيء أبداً ويومئ لنا بأن نجلس بجانبه وننتظر أن تفعل «حركة التاريخ» فعلها المحتم وتهيئ الشرط التاريخي الذي يسمح بقيام الثورة.

يعلق فالتر بنيامين على إشكالية الثورة والتاريخ بقوله أن «المجتمع اللا-طبقي ليس الوجهة التي تنتهي إليها حركة تقدم التاريخ، بل هو نجاح محاولة تعطيل حركة التاريخ التي [أي المحاولة] لطالما تم اجهاضها». Walter Benjamin, Paralipomena to “On the Concept of History” يُفهم من مقولة بنيامين أن الثورة (المتمثلة بوصف «المجتمع اللا-طبقي») هي بالضبط ضد التاريخ، لا نتيجة له.

يكشف التضاد المبدئي بين الثورة والتاريخ عن قصور يكمن في وجهة النظر التاريخانية. ينظر التاريخانيون إلى الثورة نظر الظاهر إلى الظاهر، لا الباطن الى الباطن. لا يُقصد بالـ «باطن» هنا واقعاً روحانياً مرتبطاً بإلهٍ ما، ولا يعني أيضا أي تفضيل للـ «ذاتيّ» الخاص على «موضوعي» عام، بل، بحسب نيتشه فريدريك نيتشه، العلم المرح، دار الفارابي 2013 .

الظاهرية [التعاليم للعامة] والباطنية [التعاليم للخاصة] التي ميز بينها الفلاسفة قديماً، عند الهنود كما عند اليونان والفرس والمسلمين، وباختصار، في كلّ مكان درج فيه الإيمان بالتراتبية وليس بالسواسية، -لا يتميز بعضها عن بعض بأن الظاهري [المنتمي إلى العامة] يقف خارجاّ ويبصر ويحكم من الخارج وليس من الداخل: بل أن الجوهري أنه ينظر إلى الأشياء من أسفل إلى أعلى، في حين أن الباطني [المنتمي إلى الخاصة] ينظر إليها من أعلى إلى أسفل.

إن الفرق هو فرق بالرتبة فحسب. أي، الإقرار بتراتبية القوى والتفريق بين القوى الفعّالة والقوى الارتكاسية. تعجز النظرة التاريخانية عن رؤية الثورة على أنها قوة فعالة من ذاتها، متخذة موقع يدعي العلمية لترى سردية «متجانسة» (كما يسميها بنيامين) تدعى: التاريخ.

بين الارتكاسية (أو رد الفعل)، والتجانس الناتج عنها علاقة تشكل جوهر «التاريخ»، أولاً على المستوى الداخلي لحركة التاريخ، أي كيفية حدوث التاريخ فعلاً، وثانياً على المستوى التمثيلي للتاريخ، أي كيف يُرتّب التاريخ من بعد حدوثه ليكوّن سردية معينة. يقول بنيامين Benjamin, Ibid. .

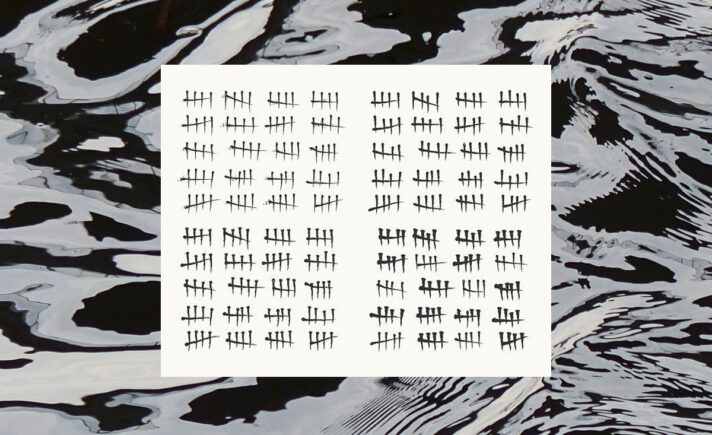

يرتبط مفهوم التاريخ الكوني بمفهوم التقدم ومفهوم الثقافة. ولكي تندمج جميع لحظات تاريخ البشرية في سلسلة التاريخ، يجب أن يتم اختزالها لقاسم مشترك- «الثقافة»، «التنوير»، «الروح الموضوعية»، أو أياً يكن اسمه. فقط عندما ينساب مسار أحداث التاريخ بين يدي المؤرخ بسلاسة يمكن للمرء أن يتحدث عن التقدم. أما إذا كان أشبه بالربطة المهترئة المتناثرة الخيوط، كما الشعر المنكوش، فلا تتموضع هذه الخيوط في مكان محدد حتى تنجمع ويتم ضفرها في ضفيرة أو تحويلها إلى ضفيرة.

إن كلام بنيامين، في صلبه، هو نقد للتاريخ الهيغلي، أو للفهم الاعتيادي له. أن التاريخ يمكن له أن يكون تاريخاً فقط عندما يكون مربوطاً بحركة نحو وجهة نبيلة، تلك الحركة تسمى التقدم. حسب الصورة التي يرسمها بنيامين، هناك لحظتان: أولاً لحظة الفعل، الـ«أحداث» المتشرذمة التي لها القبلية، أي أنها تأتي أولاً. ثم تأتي اللحظة الثانية، لحظة رد الفعل عندما يتم كبح وتقزيم وضبط تلك الأحداث المتشظية ليتم جمعها بالغصب. الصورة الناتجة عن اللحظة الثانية، والتي تشترط اللحظة الأولى هي صورة ما يسمى بالتاريخ. يعني هذا أن حركة التاريخ، والتي يمثل التقدم فحواها، هي حقيقة حركة قمع ولوي لكل محاولات الانفلات من التاريخ (الثورات). إن كانت الـ «أحداث» الفعالة هي لحظة النفي الأولى، فإن رد الفعل المتمثل بقمع تلك المحاولات لايقاف جريان التاريخ يمثل لحظة نفي النفي، التي بدورها تحقق التقدم الحثيث للتاريخ نحو غايته النبيلة.

التاريخ إذاً ارتكاسي (رادٌّ للفعل) من حيث آلية جريانه، أي أنه يمثل، من ناحية عملية، فرض التجانس القمعي المنتج للتقدم. وهذه السمة الارتكاسية لا تصح فقط على فحوى التاريخ بوصفه عملية (سيرورة)، بل تصح أيضاً عليه بوصفة سردية، أي بوصفه تمثيلاً أو صورة لتلك السيرورة. أعني التاريخ كقصة مقروءة، من بعد أن تحدث بالفعل. الاقتباس الأخير من بنيامين لا يدلل فقط على آلية عمل التاريخ، بل يفيدنا أيضاً في فهم عمل المؤرخ الذي يرسم صورة التاريخ. إن المؤرخ (الورع) هو الذي يستخلص من التاريخ صورة له ويدونها في سردية رسمية، أي هو حرفيا من «يؤرخ» التاريخ. إن فعل التأريخ يحاكي آلية عمل التاريخ في أنه يشذب ويرتب ويقمع تلك الشظايا المتفرقة ويرسخها في سردية مهذبة تحكي، من وجهة نظره، سيرة التقدم بقدر ما تخفي وتهشم كل السير الصغرى لمحاولات الانفلات من تلك السيرورة الـ «همجية». بهذا، فإن المؤرخ يضفي معنى (sense) لتلك الفوضى، وذلك المعنى هو التقدم، أو «الروح الموضوعية» أو أي مقولة تؤسس لهوية رسمية. باختصار، إن تمثيل التاريخ بوصفه تاريخاً هو بحد ذاته فعلٌ ارتكاسي، أي ضد-ثوري.

إن كان التاريخ والتأريخ هو مضاد للثورة، هل هذا يعني أن لا زمان للثورة؟ من أين تأتي الثورة اذاً؟

بقدر ما يظهر التحليل السابق عجز النظرة التاريخـ(ان)ـية المخاتلة للثورة، فإنه يجبرنا على إيجاد جينالوجيا بديلة للثورة، أعني من الناحية المعرفية. يقتضي ذلك أن ننظر للـ «أحداث» التاريخية لا إلى تاريخ الأحداث. أي، أن نرجع إلى المبدأ الفعال الذي هو أصل الفعل، عوضاً عن أن ننظر لردات الفعل التي تسعى لسحقه عن طريق تمثيله (تأريخه). نحن الآن أمام مهمة عويصة: كيف يمكننا أن ننظر إلى شيء دون أن يتم تمثيله؟ ذلك أشبه بما كان يحاول المعتزلة (وغيرهم) فعله عندما حاولوا أن يتحدثوا عن الله دون أن يصفوه. من حسن حظنا أن مبحثنا بعيد كل البعد عن اللاهوتية ومغرق في ماديته، أو أن ماديته هي ما ينقذه من الغرق، ومعنى تلك المادية، غير المخاتلة، يكمن في عدم الحديث عن تاريخ للثورة، بل عن صيرورتها.