… ولكن أروع مشهد في قلعة كرونبورغ القديمة هو هوجير الدنماركي يجلس في عمق القبو المظلم، الذي لا يدخله أحد. متدثراً بالحديد والفولاذ، مسنداً رأسه على ذراعه القوية، لحيته الطويلة متدلية على الطاولة الرخامية، وفيها تجذّرت بشدّة؛ هناك ينام ويحلم، وفي أحلامه يرى كل ما يحدث في الدنمارك. مساء عيد الميلاد كل سنة، يأتيه ملاكٌ ويخبره بأن كل أحلامه تحققت، وبأن بمقدوره العودة إلى النوم بسلام، بما أن الدنمارك لم تتعرض لأخطار حقيقية؛ ولكن، لو اقترب الخطر مرةً، سيستيقظ هوجير الدنماركي، وستتحطم الطاولة عندما يسحب لحيته. ثم سيتقدم بكامل جبروته، ويوجه ضربة يتردد صداها في كل بلدان العالم.

هانس كريستيان آندرسن

هذه المرة الأولى التي أعود فيها. مرّ زمنٌ طويل وأنا لا أجرؤ على عبور الحدود. ولكنني تشجعتُ بعد تسويف وتأجيل وتأخير؛ فقد حان الوقت.

أخذتُ القطار مباشرة من مالمو في السويد إلى بلدة ألسينور (هيلسنغور باللغتين السويدية والدنماركية) في الدنمارك لزيارة قلعة كرونبورغ، حيث عاش ومات الأمير هاملت.

نزلتُ من المحطة وحثثتُ الخطى، كأنني في مهمة رسمية. طقسٌ ربيعي هادئ نادرٌ في نهايات آب. البحر صافٍ، كقلبي اليوم. عدد السياح أقل من العادة. عشر دقائق من المحطة تمشيها على جانب الشاطئ لتصل إلى القلعة. على الطريق، مركز ثقافي حديث، ومتحف للبحّارة، وميناء حديث صغير الحجم نسبياً، قبل أن تصل مدخل القلعة الأول: سور كبير، وجسر فوق الماء. تمشي بعدها لدقائق قبل أن تصل السور الثاني، وتدخل تحته ثم تخرج منه، لتواجه البوابة الكبيرة المهيبة، وتقف في مواجهة القلعة أخيراً: وحدهم النبلاء كان يُسمح لهم بعبور هذه البوابة.

ترددتُ هنا، وفكرتُ بالتراجع. ولكنني حسمتُ أمري، ودخلتُ متوجساً.

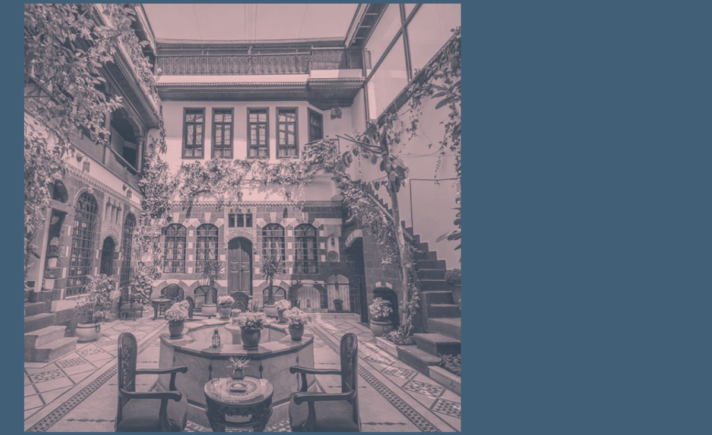

الساحة المفتوحة كبيرة، ولكن ليست هائلة الحجم. ثمانون متراً طولاً ومثلها بالعرض. القلعة كلها متوسطة الحجم. من الجهات الأربع، يطالعك بناء بثلاثة طوابق. النافورة صغيرة في الساحة. النافورة الأصلية كانت تحفة فنية، ستة أمتار من النحت القروسطي مع إله البحر في القمة، أخذها السويديون معهم عندما استولوا على القلعة في حرب 1661.

شابان وامرأة أكبر منهما سنّاً، يلبسون وزرة حمراء عليها صليب أبيض كبير، مع جينز فاتح، يناقشون تنظيم الجولة السياحية المجانية. أَنضمُّ إلى الجولة. يسأل الدليل السياحي الحضور، وهم سبعة فقط: أميركيان وألماني وثلاثة فرنسيين وأنا، عن بلدانهم، ثم يقول إنه لا يتكلم الفرنسية ولا الألمانية ولا «السورية».

أهز رأسي مبتسماً.

الدليل رجل بدين يضحك كثيراً، وينسى بعض معاني الكلمات بالإنكليزية، لينقذه الأميركي الغني مع صديقته المدللة، التي تضحك وحدها بصوت عال. يخبرنا الكثير من الأمور: الحروب المتكررة مع السويد، حرب في القرن التاسع عشر التي خسرت فيها الدنمارك معظم أراضيها لتتقلص مساحتها لمصلحة ألمانيا وهولندا، العائلة الحاكمة والزواج من أميرات إنكليزيات وألمانيات: أميرة عمرها تسع سنوات وأخرى في الرابعة عشرة. تبجحه القومي بتاريخه صريح، ولكنه مازح قليلاً.

تشكل القلعة واحدة من دعائم تأسيس الدنمارك: تقع على مضيق يفصلها عن الضفة الأخرى السويدية، وفي نهاية القرون الوسطى (منتصف القرن الخامس عشر)، بُنيت القلعة لأخذ رسوم العبور، بما أن الضفتين كانتا تعودان إلى ملك الدنمارك. حتى منتصف القرن التاسع عشر، فرضوا ضرائب على كل السفن المتجهة من وإلى بحر البلطيق: كانت هذه إحدى أهم نقاط التجارة البحرية في العالم. (ما لم يقله الدليل السياحي، أن الدنمارك، صغيرة الحجم والعدد، ما زالت تسيطر على مقدار هائل من التجارة البحرية العالمية منذ أيام توسعها الاستعماري، حوالي عشرة بالمائة. وشركتها الأشهر، ميرسك، تموّل شبّيحة لكسر عمال النقابات الذين يتحدّونها في بلدان العالم الثالث، كما حصل مؤخراً في السلفادور).

القلعة تغيرت كثيراً: قلعة قروسطية هُدمت ثم أُعيد بناؤها على نموذج النهضة الأوروبية. كان الملوك لقرنين منذ تأسيسها يعيشون متنقلين بين قلاعهم المختلفة، خصوصاً بين كرونبورغ وكوبنهاغن، قبل أن يستقروا في العاصمة بشكل نهائي، تاركين القلعة للعسكر. أُضيفت للقلعة تحصينات جديدة، تتمثل في تاج مائي، وسور خارجي ثانٍ، بعد اجتياح السويديين للمدينة وخسارة جنوب السويد (مقاطعة سكونة التي أعيش فيها، على الضفة المقابلة للقلعة)، والتي كانت تاريخياً جزءاً من الدنمارك، وأصبحت بشكل نهائي أرضاً سويدية عقب حروب 1658-1662.

أشهر القاعات: الكنيسة الصغيرة، والتي نجت من حريق هائل شبّ في نهاية عهد فريدريك الثاني، لكونها نموذج يكاد يكون فريداً لعصر النهضة في اسكندنافيا؛ والقاعة الملكية، التي كانت أكبر قاعة في عصرها بدون أعمدة، واشتهرت ببذخ لا مثيل له في عصر شكسبير، وبشرب النبيذ بكميات استثنائية مع الضيوف الكثيرين القادمين من كل أنحاء أوروبا، وذلك بناء على نصائح أطباء تلك الفترة.

تنتهي الجولة، وآخذُ استراحة.

أتجول في الثكنات العسكرية، التي تقع خارج حدود السور الأول وداخل حدود السور الثاني. كلها تحوّلت إلى ورشات فنية أو مقاهٍ أو محلات لبيع الهدايا. رائحة قهوة طازجة تجذبني إلى واحد منها. أتجه إليها سعيداً. أفكر بقلق في الأكل والأسعار، الدنمارك غالية جداً؛ أطلب سندويش وقهوة. أجلسُ في الشمس مستمتعاً. لا أقرأ. أقرر أن أترك مشاعري اتجاه الدنمارك تنساح كما تريد. مخاوف وكراهية وحقد تتبخر قليلاً، ليسود محلها سكينة آخر أيام الصيف.

بعد دقائق، أكتشف أن كل السياح أوروبيون، لا يوجد عرب أو آسيويون أو سودٌ أو سُمرٌ. كل الناس بيض هنا. كلهم سعيدون. لا يوجد لاجئون ولا مهاجرون في قلعة هاملت. لا يوجد محجبات أو منقبات. لا يوجد صراعات عن المعنى والشكل. تناسق كامل بين الجميع، كيوتوبيا غربيّة علمية.

أغمض عينيّ، وأترك الحرب والهزيمة والتهجير والشوق للأهل والرغبة بالانتحار والفشل في تعلم اللغة السويدية أو في الحصول على عمل وهوسي المرضيّ بفلاديمير بوتين الذي حطّم كل أحلامي الشخصية والعامة بعد تحويله سوريا إلى مستعمرة صغيرة هامشية في سياسته الدولية، تنزاح قليلاً، تتبعثر وتتشتت، لترسب في الأعماق بقاياها.

بعد حوالي ربع ساعة من السلام الداخلي، كأنني كنتُ في جلسة يوغا مركّزة بين يدي الإله شيفا، أدخل المقهى لأدفع الحساب. يسألني صاحب المقهى، بسعادة غامرة، كما يفعل مع كل الزبائن، عن رأيي في الخبز الدنماركي، وهو خبز صحي وشهي، مصنوع من حبوب الجاودار (الشيلم). أقول أحببته. يسأل:

«هل أنت في زيارة سياحية؟ هل تعرف الخبز الدنماركي؟».

هذا بالضبط ما أخشاه. هذا بالضبط ما دفعني للهروب ثلاث سنوات كاملة. أبتسم. أُتأتأ. أجيب بصدق:

«زوجتي دنماركية».

يردّ:

«عظيم، إذن تسكنون هنا».

أصمت. ثم أقول، وأنا أنظر إلى الأرض، كمجرم شقي:

«كلا. عشنا هنا سنتين ونصف. ثم هربنا. كما تعرف، الحياة مستحيلة إن كنت مهاجراً…».

يردّ بملل، وبعجرفة:

«إذن تعرف الخبز!».

يغادر لتحل مكانه شابة مرتبكة، مبتسمة.

أدفع الفاتورة، وأسرع هارباً.

تكرَّرَ هذا الحادث بتفاصيله كثيراً في الدنمارك، مع معارف زوجتي ومع الصحفيين والكتّاب الذين عملتُ معهم ومع من ألتقيهم مصادفة، بل حتى مع السياح والزوار الذين يأتون للعمل أو للتسلية. لم أستطع يوماً أن أتكلم معهم. كلهم يقاطعونني عندما أخبرهم بما يحدث هنا. وأنا أحاول ألا أكذب، ألا أقول لهم إنني سعيد في هذه المملكة. هل أخطأتُ؟ هل كان عليّ هزّ رأسي وترديد عبارات منافقة تافهة عن روعة الخبز وأسطورة أسعد بلد في العالم؟ ولكن، هل كان الرجل عنصرياً حقاً، أم أنه مجرّد شخص فظ، كمعظم سكّان شمال أوروبا؟

لا أعود إلى القلعة مباشرة، بل أذهب إلى البحر. عشرات الناس على الشاطئ يصطادون. ممنوع السباحة. المضيق مليء بتيارات جارفة. آلاف السفن الغارقة، منذ بدء التاريخ المكتوب. السويد قريبة جداً، 4 كلم فقط. تكاد تلمسها من هنا. البحر ينزاح مع مشاعري، يبتلعها مع السفن الغارقة، يعبث بها، يُغرقها، لأطفو وحدي في النهاية، كشجرة مكسورة.

أُطيلُ التجوال قليلاً، قبل العودة إلى كرونبورغ.

أتجه إلى القسم الذي تجولنا فيه مع الدليل السياحي. لا شيء يثيرني. أُسرع الخطى، حتى أصل إلى القاعة الملكية الكبيرة، لأرى مجموعة من الممثلين يقومون بعرض مسرحية هاملت، بتكليف من البلدية التي تسعى إلى جذب السياح بهذه العروض.

أصل في منتصف المشهد الذي تُعرَض فيه مسرحية صغرى داخل المسرحية الأصلية، وهو مشهد محوريّ، يجعل هاملت يصدّق ما قاله طيف أبيه، ليترك تردده خلفه: الكشف النفسي المسرحي، لا الأشباح، تجعله يحسم أمره.

عندما كتب شكسبير تراجيديا هاملت، كانت القلعة مهمة بشكل استثنائي، والملك فريديريك الثاني وابنه كريستيان الرابع يحظيان بشهرة لا مثيل لها. ويُقال إن شكسبير، الذي لم يغادر جزيرته يوماً، كان يتبادل الرسائل مع مخرج الفرقة المسرحية المقيمة في القلعة، كما أن ثلاثة ممثلين من الفرقة المسرحية في إلسينور التحقوا بفرقة شكسبير في لندن.

يجلس الملك والملكة في صدر القاعة؛ السياح يلتقطون الصور، يتهامسون، يضحكون بصوت خافت، والعرض قائم. المسرحية تُعرض بالإنكليزية. طفلة صغيرة تتجه إلى الملكة، وتعطيها قطعة حلوى. تأخذها الملكة، وتأكلها فوراً. يتفاعل الجمهور والممثلون، ولكن ليس كما يريد برتولد بريخت بعملية التغريب، أو سعد الله ونوس في سهرة سمر من أجل خمسة حزيران، أو البرازيلي أوغستو بوال: هؤلاء يريدون للجمهور أن يعي ما يحدث، أن يكون جزءاً من اللعبة، لكي يغير ما هو خارجها. كلا، هنا التفاعل أعمق، وعملي أكثر، وأسهل، وأهدافه براغماتية بحت: لتسلية السياح فقط.

في اللحظة التي يصبح فيها فحوى المسرحية الصغرى جلياً، تصرخ أوفيليا:

«لقد نهض الملك!».

يضع رجلٌ يده على كتفي من الخلف. كنت أَسدُّ طريقه وأنا غارق في أفكاري. يزيحني برفق: إنه الملك.

يقول هاملت:

«ماذا؟ أأفزعته نار كاذبة؟».

تنهض الملكة، وتقترب بحنان من الملك:

«ما بك يا سيدي؟».

بولنيوس، أبو أوفيليا والمستشار المخلص، يأتي من طرف القاعة صارخاً راكضاً نحونا، أنا والملك والملكة:

«أوقفوا المسرحية! أوقفوا المسرحية الآن!».

يرتبك بعض الحضور، ظانين أن المسرحية نفسها ستتوقف بسبب خطأ ما اقترفوه.

يشرح لهم رجل كهل بصوت عال: «هذا جزء من المسرحية. لا تفزعوا».

الملك، واقفاً بجانبي بكامل هيبته وبؤسه وخوفه، يصرخ بصوت نزق: «أنيروا لي الطريق! هيا!».

أصوات صارخة: «أنوار! أنوار! أنوار!».

يخرج الملك والحاشية، ويبقى هوراشيو وهاملت.

أخرج مع الملك ضمن حاشيته.

على الأدراج، تقول أوفيليا إنها تشعر بالحر اليوم، وهذه الفساتين العجيبة غير مريحة.

يقهقه الملك، ويلتفت إليَّ سعيداً.

«هل انضممت إلى حاشيتي؟».

أجيب:

«لو قبل بي مولاي!».

يعلو صوته:

«ممثل آخر يسعى إلى الشهرة والسلطة. قبلنا بك يا فتى!».

ثم يضيف:

«أوفيليا أميرتنا، ربما يجب أن تسألها النعمة والبركة قبل انضمامك».

أسأل الشابة الفاتنة، بتذلل:

«أنا طوع أمرك سيدتي. على أية حال، حاشية أوفيليا أفضل من حاشية الملك».

تضحك الفتاة، ثم تقول بجدية:

«لا تنصت إليه. هذا رجل عابث. انضم إلينا. هل أنت وحدك هنا؟».

أجيب بنعم.

تسأل:

«لماذا؟».

أقول:

«لا أعرف. أنا وحيد عموماً، وكاتب قصة قصيرة. أتيت ربما للإلهام، وللحصول على أجوبة؟».

تنفجر ضاحكة، هي والملك والملكة والحاشية.

تقول أوفيليا، بمزيج من الجدية والمرح والسخرية:

«اخترتَ أسوأ مكان يا هذا!».

نَصلُ الساحة المفتوحة.

أمضي الوقت معهم. فرقة مسرحية فاشلة: خليط من دنماركيين وإنكليز وأميركيين. تقيم هنا صيفاً، في الموسم السياحي.

للمرة الأولى أشعر بالأمان والألفة في الدنمارك: الممثلون عموماً أناس يتسمون بخفة مطلوبة. والخليط القومي هذا يعني أنني لست مضطراً لشرح موقفي من الفاشية المتحكمة بالبلد. الملك أميركي وأوفيليا إنكليزية. أوفيليا غير مهتمة بالملك، الذي يحاول جاهداً أن يستميلها. الملكة دنماركية، نبيلة فعلاً، ولطيفة جداً. الحاشية لا تختلط بالعائلة الحاكمة: ليسوا ممثلين محترفين، بل شبان يقيمون في بلدة ألسينور.

الممثلون «فري لانسر»، مثلي أنا، يعملون بدون راتب ثابت، بدون ثقة بالأيام القادمة؛ على أمل أن يصبحوا مشهورين يوماً ما، ليس لتحقيق المجد، بل لتأمين لقمة العيش. ندردش كأننا أصدقاء قدامى، نسخر من شكسبير وإبسن و«من يخاف من فرجيينا وولف»، ومن شبكات المافيا الثقافية، ومن أنفسنا، ومن العنصرية التي تأكل الأخضر واليابس في الدنمارك: أشعر أنني بين أصدقاء حقيقيين.

نتفق على اللقاء بعد مقتل هاملت والملك والملكة. أوفيليا ستعود قبلهم، لأنها ستنتحر قبل المشهد الأخير. يتركونني، مسرعين إلى أدوارهم التي حفظوها عن ظهر قلب، ويؤدونها بخفة وملل.

أفكر بالمسرحية. لم أكن يوماً من «مجاذيب» شكسبير. والسبب ليس فنياً على الإطلاق، بل يعود فقط إلى نفوري الفطري من الملوك والملكات وأقاصيص غرامهم وانتقامهم. المسرح الحديث توجه إلى الناس العاديين في القرن التاسع عشر، مع صعود الواقعية. وتلك فضيلتها الأهم والأبقى؛ الواقعية التي أفضّلها، وتجعلني متوجساً من كل الأشباح والساحرات والجن التي تطفح من مسرح شكسبير، الأقرب إلى العصور الوسطى منه إلى العصور الحديثة.

أعود إلى القلعة، لأتجول في الأقسام التي لم يكن الدليل مهتماً بها.

أتذكّر ما قرأته عن القلعة قبل أيام: خسرت سطوتها وعزّها فجأة، لسبب غريب: اختراع السفن البخارية. كانت السفن الشراعية مضطرة لانتظار الريح، هنا على المضيق، ولكن السفن البخارية في القرن التاسع عشر أنهت دفع التعرفة لعبور المضيق، لأنها لم تكن مضطرة للانتظار.

أَدخلُ القلعة المهزومة أمام رياح التقدم العلمي. الستائر مغلقة. الجو قروسطي تماماً. مئات السنين تعشش في العتمة. تطالعني لوحة ساحرة، مظلمة جداً، فيها رجل ملقى على الأرض، يشعّ بهجة وأملاً. الشرح بجانب اللوحة: «الأمير الدنماركي المعظّم الفلاني، الزاهد، يموت في معارك مشرفة في الحروب الصليبية على أبواب أورشليم».

ثم تظهر سجاجيد ساحرة باهرة باهتة الألوان معلّقة على الحيطان، فيها ملوك يتسمون بعظمة، خلفهم حيوانات برية شرقية. أتأملها بدون تدقيق، رغم محاولتي أن ألتقط ما تحمله من ماضٍ حي.

أسأل نفسي عن السياحة الثقافية هذه: هل أنا سائح؟ مهجّر من الحرب؟ مناضل (يا لها من كلمة ثقيلة على الأذن والروح)؟ كاتب موهوب، أم فاشل كلياً؟ مترجم مميز أم هامشي؟ أب صالح أم ضعيف؟ شخص يعاني الأرق والاكتئاب كملايين السوريين، بدون أمل؛ أم واحدٌ ممن يتشبثون بالأمل عن طريق الكتابة، بالرغم من كل شيء؟ كل هؤلاء؟

غالباً ما أجد صعوبة في التركيز مع اللوحات والموسيقا، كشخصية ليفين بطل رواية «آنا كارنينا» الذي يغرق في أسئلة وجودية بدلاً من الإنصات إلى الموسيقا الكلاسيكية. ربما الحرب جعلت التركيز مستحيلاً، أو مشاعري اتجاه الدنمارك، أو -ربما- أنا نفسي لست عميقاً ومثقفاً كما أدّعي. على أية حال، تمر الصالات وتفاصيلها الفنية أمامي، وكل أعاجيب فن العمارة، بدون أثر.

في النهاية، أجد نفسي في قاعة مجهزة بتجهيزات حديثة، وتاريخ أقدم بكثير من كل ما رأيته حتى الآن: صور وسجاجيد لأقدم الملوك منذ تأسيس المملكة عام 940 ميلادية. فيلم قصير يشرح لي ما حدث: السجاجيد كانت واحدة من أشهر الأعمال الفنية التي حيكت هنا في ألسينور، لتصوير عظمة كلّ ملوك الدنمارك. ثم عمل فنان حديث، يقول إنه لا يهتم بالوقائع بل بالخيال، على تجسيد ما ضاع منها: كلها صور فوتوغرافية هذه المرة، وهي صور مملة ومُدّعية بشكل يفوق الوصف. بين السجاجيد واللوحات والجداول والطاولات والصناديق وعلب المجوهرات والكراسي والتحف، يتجمع كل ملوك وملكات البلد، بل وحتى دورات المياه التي كانوا يستخدمونها لها مكانةٌ في القلعة، كي تشعر بأهميتهم المطلقة.

لا يوجد أية ثورة أو تمرد في تاريخ البلد؛ هذه أقدم مملكة مستمرة بدون انقطاع على وجه الكرة الأرضية: استمرت ألف سنة: يعني، قبل سقوط أكبر امبراطوريتين في التاريخ الحديث: الامبراطورية العثمانية وامبراطورية آل هابسبورغ، قبل الثورة الفرنسية وقبل عصر التنوير، وقبل الإصلاح البروتستانتي، وقبل ذبح السلطان بايزيد على يد تيمورلنك، وقبل الغزو المغولي لبغداد ومقتل آخر خليفة عباسي المستعصم بالله رفساً بأقدام جنود هولاكو، قبل الحروب الصليبية وقبل هزيمتها، قبل اكتشاف «العالم الجديد» على يد البيض الإسبان وقبل إبادة سكان هذا العالم، قبل اكتشاف أن الأرض تدور حول الشمس ومحاكمة غاليليو، قبل تأسيس آخر امبراطورية صينية -آل كنغ- وقبل سقوطها طبعاً، قبل انتشار القهوة والشوكولا، وقبل جلب الطباعة من الصين إلى الغرب، وقبل اكتشاف الدورة الدموية، وقبل ميلاد شكسبير.

أخرج من القلعة، كأنني خارج من سجن تاريخي: كل ملوك وملكات الدنمارك الستّين يتجلببون بي، طالبين الحياة والنور والحاضر.

تهتف بي أوفيليا، التي كانت تنتظرني في الساحة: «الحمد لله. لقد متُّ وانتهى الأمر. تعال أَشترِ لك شيئاً من محل الهدايا».

ندخل المحل، وندردش عن أشياء شتى. تقول إن القوانين تغيرت بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولا تعرف مصيرها هنا. تفكر بأن تغادر الدنمارك، بل وربما تترك مهنة التمثيل. لا تعرف ما الذي ستفعله. ربما ستعود إلى مانشستر لتجد عملاً عادياً. أقول إنني أفكر في الشيء نفسه، أفكر في العودة إلى بريطانيا التي درست فيها خمس سنين في الماضي، ولكنني لا أستطيع، بسبب الأوراق الرسمية. كل السوريين، بل كل اللاجئين والمهاجرين والغرباء، يفكرون أيضاً في مغادرة الدنمارك، ولكنهم لا يستطيعون.

تهزّ رأسها، وهي تتمتم عن العدل والظلم في العالم.

تشتري لي أوفيليا تمثالاً صغيراً لهوجير الدنماركي، الفارس الذي يحمي الدنمارك، ويقيم في قبو القلعة. لو تعرضت الدنمارك لأخطار، سيستيقظ ليحميها. أصلُ الأسطورة فرنسي، والفارس من حاشية شارلمان، ثم تحورت قصته تاريخياً عدة مرات إلى أن أصبح بطلاً دنماركياً. أشهر حركات المقاومة أثناء الاحتلال النازي للبلد تسمّت باسمه، وقد خلده هانس كريستيان آندرسن في قصة شهيرة، جعلته رمزاً قومياً، تُحكى حكايته لأطفال المدارس ويستشهد به الشعراء وتُؤلَّف من أجله الأوبرات والأغاني.

في محل الهدايا الكبير، أقسام مختصة متنوعة: قسم عن تاريخ الدنمارك، عن الفلكيّ الشهير تيخو براهي، عن هاملت وشكسبير، عن هوجير الدنماركي؛ وكل ما يحتاجه السياح: صابون، القلعة بحجم صغير، خطاب «أكون أو لا أكون»، الجمجمة التي يحملها هاملت، ضفدع يقرأ (لم أفهم هذا الرمز)، أعمال هانس كريستسان آندرسن وبطّاته وحورياته، ألبسة وألعاب، ويسكي محلي، بطاقات بريدية وصور وبوسترات وكتب… إلخ.

أفكر في القلعة التي يزورها سنوياً أكثر من مائتي ألف سائح. تقوم شهرتها على أسطورتين: هاملت وهوجير. هناك أصل تاريخي واقعي غامض، في كليهما، وتلاعبٌ قومي بالمعنى: هاملت أصله دانماركي وهوجير أصله فرنسي؛ هاملت اشتُهر عالمياً من خلال مسرح شكسبير الإنكليزي، وهوجير أصبح بطلاً محلياً عندما ربطت الدنمارك نفسها بأساطير تأسيس أوروبا الحديثة.

بعد خروجنا، تثرثر أوفيليا بعفوية محببة. تتمتع الشابة بروح بسيطة، وابتسامتها ما زالت غضة: ربما لأن العمر لم يمض، كما مضت أعمار الملك والملكة. تعبث بالحصى بقدمها، المأسورة في الحذاء العجيب التقليدي الذي تلبسه. تخلعه، وتُخرج من حقيبتها حذاءً رياضياً. قدمها الصغيرة تتحرر من وطأة شكسبير، وتعود إلى الحاضر بمرح.

تقفز بخفة، وتشعّ بالطاقة الصيفية كجزء من الطبيعة نفسها.

شيء من التشابه بيني وبينها يقرّبنا أكثر. لست واثقاً إن كان هناك إعجاب متبادل؛ أم أنها تشفق على السوريّ المسكين التائه، كما يشفق عليّ العشرات من الأوروبيين البيض عند أول لقاء؛ أم أن الأمر غائم غامض، لا يعدو دقائق مسروقة من مسرحيتها الفاشلة ومن معركتي الخاسرة مع ملوك وملكات الدنمارك.

تقول لي:

«سنشرب الكثير من البيرة اليوم. تعال معنا».

يصل الملك والملكة وبعض الممثلين. ولكن بدون هاملت ولريتس، فقد غادرا سويةً بسرعة بعد مقتلة المشهد الأخير.

مرح الملك معدٍ وأصيل. الملكة تتصرف بعفوية فطرية واثقة جداً من نفسها، كأنها نبيلة فعلاً. على ما أذكر، لم تكن الملكة تعرف باغتيال زوجها، كانت بريئة من الجريمة. لم أسألها عن ذلك، لا يحب الممثلون هذه الأسئلة بعد العرض. يريدون التحرر بسرعة من الشخصيات التي تلبسهم.

كنت أريد زيارة قبو القلعة، ولكنهم يريدون البدء بالشرب فوراً. سنلتقي في البار بليرتس. هاملت لن يأتي، فهو منعزل قليلاً، ومشغول هذه الأيام.

يحكي الملك عن تجديد إقامته. لم يحصل على إقامة دائمة، بالطبع، لأنه أميركي وليس أوروبياً. يتذمرون من العنصرية. أقول إنني أتيت إلى الدنمارك عن طريق لم الشمل مع زوجتي الدنماركية، ثم هربنا سويةً: هربنا من عنصرية الناس التي لا تُطاق في كل تفاصيل الحياة اليومية، ومن تهديدات الحكومة المستمرة بطردي خارج البلاد، بدون إبداء أسباب على الإطلاق، بالرغم من أنني لم أحصل يوماً على مساعدة مالية من هذه الحكومة: على العكس، أخذوا مني ثمانية آلاف دولار أميركي كي يسمحوا لي بدخول البلاد والعيش مع زوجتي، ورفضوا أن يعيدوا الأموال التي استولوا عليها، إلى أن غادرتهم.

أوفيليا والملك والملكة يصرّون على أن البلد كلها عنصرية. هذه ديمقراطية، والناس تنتخب. ليست المشكلة في نظام الحكم، بل في الناس.

يقول الملك إنهم يجب أن يضيفوا قانوناً خاصاً للأميركيين والإنكليز. لا يجوز أن يُعامَلوا كغيرهم، ويشرح:

«في الحقيقة، كلنا غربيون لنا حضارة وثقافة مشتركة».

يتناقشون حول هذه النقطة بحماسة.

أطفال من رحلة مدرسية قادمة من كوبنهاغن ينتظمون جالسين في الساحة، يتناولون وجبة خفيفة. يضحكون بخفة وسعادة، والشمس تنير وجوههم. إحدى المدرّسات فاتنة حقاً، كأنها فتاة إعلان، تتمايل وعيون الملك تلاحقها خفيةً. المدرّسة الأخرى تتحرك باستمرار، لتضبط ما لا يمكن ضبطه: فرح الأطفال العابث، الذي يخفت تدريجياً بعد توزيع الوجبات عليهم.

فجأة، تنتبه أوفيليا إلى وجودي:

«لا نقصد أن الناس من خارج أوروبا مختلفون…».

أقاطعها:

«أوفيليا، لا بأس. نحن مختلفون فعلاً، أنا وأنتم…».

ثم، بابتسامة كاذبة، أودعهم مسرعاً:

«يجب أن أغادر الآن، فلتعذروني جلالتكم».

أنحني بشدة، وأقبل يد الملكة ويد أوفيليا، وأحيي الملك.

أسمع صوت أوفيليا يلاحقني:

«انتبه لنفسك…».

أُسرع إلى القبو، تقريباً كأنني أركض.

أدخل وفؤادي يخفق بذعر، «كأنه بمخلب طائرٍ»، بحسب الصورة الرهيبة للشوق والذعر في بيت شهير لأبي تمام.

البطل الأسطوري، حامي حمى الدنمارك، يعيش هنا بمهابة وجلال. تمثاله يجمع العظمة والحكمة. نادراً ما تشدني تماثيل الأبطال، ولكن الحكمة هنا تترابط مع البطولة بطريقة مثيرة: يجلس التمثال، مسنداً رأسه على ذراعه القوية، ويمدّ نظره إلى ما لا يُرى؛ كأنه إله يستمع، ينصت، يفكر، يتأمل، يحسب خطواته؛ كأنه بشرٌ مثلنا.

القبو ما زال على حالته الأصلية، عتيق ورطب ومعتم ومغبرّ. وحده التمثال يربطنا بالحاضر، بما يقبع خارج القبو. إضاءة التمثال تتغير باستمرار، من ثلاثة أطراف: فوق التمثال وأسفله وعلى الجانبين. الظلال المتموجة تنفخ فيه الحياة، كأنه يتنفس، كأنه يتحرك، كأنه حيٌّ مثلنا.

أقف أمام التمثال، بِحيرةٍ لا حدود لها. ما الذي سيقدّمه لي تمثال فارس أسطوري؟ أو هاملت أو قلعته أو أشباحه؟ في المسرحية، طيف الأب المقتول يناشد ابنه؛ أما أنا لا طيف يناشدني، ولا أشباح تناديني، في هذا العالم الواقعي الصلب القاسي كبركةٍ عفنةٍ جافة.

أقف أمام الفارس بِحيرةٍ لا حدود لها. أنا بحاجة إلى سلام داخلي، ريثما تنتهي الحرب. لا أستطيع حمل هزيمتي الشخصية، وهزيمة الثورة، وفوقهما حقد على بلد أوروبي، بلد تحمل زوجتي وابني جنسيته ووصمته وتاريخه. أمة كاملة تحوّلت إلى بؤرة للفاشية الغربية البيضاء المسيحية بأبشع صورها، بدون أسباب معروفة أو مفهومة. عشتُ سنتين ونصف فيها: سنتين ونصف من التفاهة والعزلة والحقد الذي صبته على رأسي جلالة الملكة ورعاياها؛ سنتين ونصف لم ألتق فيها بكائن بشري واحد أفضفض له؛ لم أجد مقهى أو مطعماً أو متحفاً أو زاوية تخصني أنا، حتى الحدائق والغابات والقنوات المائية والمباني التاريخية تتضاءل لتصبح مجرّد شاهد على عزلتي الكاملة.

أقف أمام حامي الدنمارك، بِحيرةٍ لا حدود لها. هذه المرة الأولى التي أعود فيها. مرّ زمنٌ طويل وأنا لا أجرؤ على عبور الحدود، ثلاث سنوات كاملة، ولكنني تشجعتُ هذه المرة؛ فقد حان الوقت.

الفارس المغوار الضخم، يجلس بعزة وكرامة، ليحرس البلد، لا أعرف ممن بالضبط.

بهدوء، كأنه انتظر ألف سنة فقط ليكشف عن نفسه اليوم، يفتح عينيه، يستيقظ أخيراً من أحلامه، ويرفع رأسه قليلاً.

ملامحه تشي بِحيرةٍ، هو أيضاً: غضبٌ وعطفٌ ورحمةٌ وسلامٌ وجبروتٌ.

يقف تائهاً، مرتبكاً، جميلاً، كطفل يدخل المدرسة لأول مرة.

«أخطأتَ يا فتى بالعودة».

يأتيني صوته جهورياً بالعربية الفصحى.

ثم يحملني برفق، ويغمرني بمحبة إلهية صوفية.

«سنغادر سويةً. هذه البلد ليست لي بعد اليوم. أكلها العفن من الداخل».

نطير معاً، إلى أرضٍ أخرى، أرضٍ تملؤها المحبة، أرضٍ لا يعرفها كلانا بعدُ…