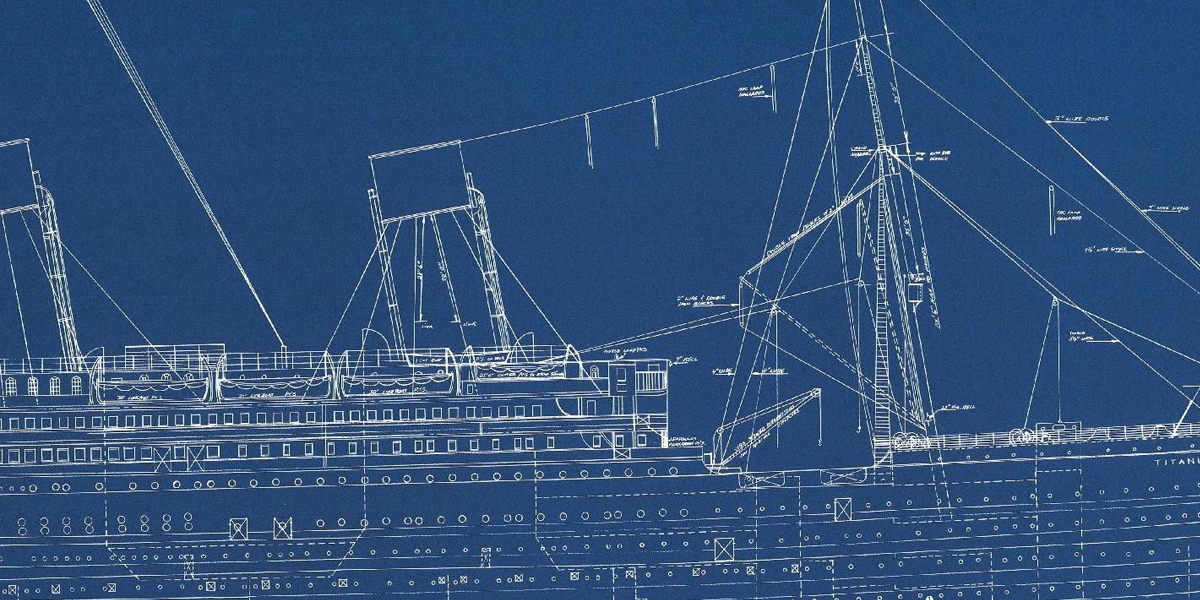

مها القطّان، على متن سفينة سانت لورانس المتجهة إلى الولايات المتحدة، 1915

في الليلة الثالثة من رحلتنا مَرِض زوجي. قضت الباخرة يومها تهتز وكأن ألواحاً من الصخر تخبط جسمها. وعندما سألتُ القليل من الركاب الذين رأيتهم يتحركون جيئة وذهاباً في الممرات الضيقة في قلب الباخرة عمّا إذا كان أحد منهم حكيماً، لم يجبني أحد، بل قوبلت بصمت متوجس، وكأني أحاول الضحك عليهم. الأغبياء – لا بل اللئام. اخضرّ لون زوجي وارتفعت حرارته. سمعتُ عندما كنت صغيرة عن اخضرار لون الناس أو ابيضاضه أو ازرقاقه، ولكني لم أرَ شيئاً من ذلك من قبل.

وبعد قرابة ساعة من الحيصان الأهوج، أتت إلى مقصورتنا قابلة. كانت امرأة قصيرة وبدينة، تحمل نفسها حمْلاً، لفّت حول جسمها وفوق رأسها مجموعة مختلفة من الأقمشة التي لم يجمع بين ألوانها وتباين ملمسها أي شيء، وفاحت منها رائحة بخور ثخينة. طرقت القابلة على الباب بخفة لكي ترى ما الخطب، وحالما رأت زوجي ممدداً على السرير وجسمه مؤطر بظل داكن من الرطوبة التي بلّلت الفراش شهقت برقة، ثم نظرت إليّ وقد اعتدلت ملامحها (كان وجهها ذابلاً حنطي اللون، وكانت عيناها خضراوين، ولكن خضرتهما متعَبة وبلا ألق). قالت بنبرة عارفة: «لا تخافي عليه، كثيراً ما يحدث هذا عند شق البحر. لا يمكنك فعل الكثير. جدي دلواً وأبقه بالقرب منك في حال تقيأ». ثم أضافت: «ولكنه سيكون بخير». شكرتُها كثيراً، رغم أنني كنت على يقين بأنني لن أجد دلواً في أي مكان، ولكنها اكتفت بالابتسام والعودة من حيث جاءت. لم يُسمح لأحد منا الخروج إلى سطح الباخرة إلا في ساعات معينة، وهذه لم تكن منها، وكانت المقصورة التي سنبقى فيها ثمانية ليالٍ أخرى صندوقاً بالكاد يتسع لشخصين بحجمنا، بلا أي نوافذ أو فتحات تهوية.

كيف قضيت وقتي إذاً؟ بالتفكير والتذكر، والتذكر والتفكير. كنت في الثامنة عشر من عمري. تذكرتُ أخي، أقصد أنني تذكرت وجهه. كان وجهه نضراً، يوحي بالخفة وطيبة القلب. كان أخي متعلماً، يعرف كيف يتحدث بالكثير من اللغات – بالعربية والألمانية والفرنسية وغيرها. هو الذي علّمني كيف أكتب اسمي، وخبّأ الحقيقة عن عائلتي فظنوا أني تعلّمت كيف أكتبه لوحدي، وأني بنت لامعة. وكثيراً ما حدثني عمّا يخبئه العالم لنا، أنا وهو فقط، وكان يحب قرص خدّي ويقول لي: «ستكبرين وتصبحين أماً رائعة، وسأرى ملامحك في أوجه أولادك!». كان أبي لا يحب مثل هذا الكلام بيننا، فقد كانت لديه أفكاره الخاصة عمّا يمكن الحديث عنه، وما ينبغي أن يُترك للبنات والنساء. اسمعي. عندما أفكر بالأمر الآن تتضح غرابته، فأبي هو الذي ناولني شراب اللوز عندما تزوجت ابنة خالتي إستر وقال لي بلطف: «سيأتي دورك قريباً»، ثم نظر إلى أمي وابتسم، وبعد قليل أحنى رأسه وحدق بالطبق الموضوع أمامه، ربما من الخجل.

صباح اليوم التالي، كان لون زوجي أقل خُضرة، وكان غارقاً في نوم عميق؛ نوم بدا وكأنه يخلو من الأحلام، فقررت الخروج إلى سطح السفينة. وعندما مشيت في الممر الكابي، سمعت صوت امرأة يناديني وميزته على الفور: صوت القابلة. وعندما استدرتُ سألتْني وهي تمشي بتثاقل: «إلى أين تحسبين أنك ذاهبة لوحدك؟». لم أحر جواباً، فقالت: «سآتي معك، أنا بحاجة لبعض الهواء أيضاً». تركتُها تصعد الدرجات القليلة قبلي، وحالما فتحَتِ الباب صدمني الضوء الذي انهمر وأعماني، وعندما خرجنا إلى السطح الأدنى أحسست، كما أحسست أول مرة عندما صعدنا إلى هنا أنا وزوجي، بتمايل السفينة عُرض البحر. كان هناك فرق بين التمايل والاهتزاز الذي شعرتُ به في قلب السفينة، وبين الذي هجم عليّ على سطحها. كان الأفق يتلألأ ويصعد ثم يهبط بعنف، وكان العالم في حركة دائمة – حركة مهتاجة أو ربما نزقة، لا أعرف كيف أصفها – أشعرتْني بالغثيان والدوار. ولكن القابلة نظرت إليّ، وعندما أدركت ما بي ضحكتْ، أو بالأحرى تنهدتْ وكشرتْ عن أسنانها. كان البحر شاسعاً والهواء جارح.

سألتني بعربية غريبة، أو بالأحرى غجرية: «من أين أنت؟». فقلت: «من حلب». فسألَتْ: يهودية؟ فقلت: «نعم». ابتسمَتْ بود، وكأنها عمة لي. سألتُها، لأقول شيئاً ما: «وأنتِ؟»، فقالت: «من بلاد الله الواسعة». وكان ذلك كل ما تبادلناه من حديث يومها.

بعد قليل من الوقت، حطت قطرة ماء باردة على يدي، لا من البحر وإنما من فوق، فنظرت إلى فوق وانتبهت إلى لون السماء. كانت السماء لحافاً من القطن، تحجب الشمس عن شمالي قليلاً ثم تكشفها، فيسقط الضوء كأعمدة مائلة في البعيد. بدأ مطر خفيف بالهطول، وفتحتُ راحتيّ لأشعر به على جلدي، ثم نظرتُ إلى القابلة ورأيتُها تثبّت بصرها بجمود إلى الأفق، والمطر يبلل حجابها. ساورني شعور غريب لحظتها، فعندما حدقت بالمطر الهاطل على البحر تخيلت أن خيوط الماء لا تنزل من فوق لتحت، وإنما من تحت لفوق، وكأن المحيط يروي السماء، أو كأن العالم قد قُلب رأساً على عقب، ونحن نرى من فوق ما يحدث تحت. شيء من هذا القبيل. أخافتني الفكرة وزادت من حدة دواري. وبعدما اكتفيت من التحديق رجعت إلى مقصورتي تحت.

درست إستر في الأليانس. كانت في نفس عمري تقريباً، ولكن والدها، بوركت ذكراه، أحب أن تتلقى وحيدته التعليم فذهبت، إلى أن تزوجت بعد عام من وفاته. كنا مقرّبتَين قبل زواجها، وكنت أغار منها بالطبع، كما غرتُ وأُعجبتُ بكل الصبية الذين رأيتهم يذهبون مشياً إلى المدرسة وكتبهم بأيديهم. كنت كلما أراهم أشعر بوجع بليد في البطن يرسلني على الفور إلى الحمام. مع ذلك لم أحزن أو أعترض. كان ذلك زمناً مختلفاً، ولم أعرف حقاً ما هو المسموح وما هو الممنوع. كما لم أعرف لِمَ رفضت أمي إرسالي إلى المدرسة، ولكن كلمتها كانت هي القانون. خلص. كنت مقتنعة لفترة طويلة بأن السبب هو تكلفة التعليم التي لم يقدر والدي عليها، لكني عرفتُ ذات مرة – بعد سنوات من هجرتي أنا وزوجي إلى العالم الجديد – أن نصف طلبة الإليانس كانوا لا يدفعون أقساطاً للدراسة فيها. لماذا رفضت أمي أن أتلقى التعليم، ولم يعارضها أبي إذاً؟ لا أعرف. كل ذلك ماضٍ سحيق، ولم يعد لي من والديّ غير ذكراهما. كان أبي يأخذني معه إلى الكنيس أحياناً ويُجلسني على ركبته بين الرجال، إلى أن أصبحت صبية. وقد أخبرني زوجي في باكورة زواجنا أنه انتبه إليّ عندما كنت صغيرة، أجلس على حضن أبي وشعري حلقات سوداء زغبة، وابتسامتي بيضاء وكبيرة. زوجي أيضاً كان ولداً في العاشرة من عمره أو أقل، وقد شُدّ إليّ وسُرّ لوجودي، وقال لي: «كان وجهك كالقمر في الليالي الصافية».

تحسنتْ حالة زوجي في الأيام التالية، ولكنه ظل مرهقاً، وشيءٌ من الاخضرار يلون وجهه. اعتنيت به قدر المستطاع. غليتُ له الزنجبيل، وأطعمته القليل من الطعام كل بضعة ساعات، وساعدته على النهوض للاغتسال، ولكنه لم يمشِ أو يتفوّه بكلمة إلا عند الضرورة، وكأن الكلام أو حتى اللمس آلمه. في تلك الفترة، في بطن سفينة قذرة ومكتظة – نقطةٍ لا أكثر في منتصف المحيط! – اعترتني رقة غامرة حياله، رقة كانت مألوفة عليّ، رقة أم لابنها. وعندما مسّدتُ جبهته أو خده (الذي وخزني)، أو لعبتُ بشعره وبللتُ فمه برشفة ماء، شعرت بأن العالم من حولنا أصبح أقل غرابة أو برودة. يُخجلني أن أعبّر عن كل ذلك بالكلمات، ولكنها الحقيقة.

لم تكن عائلتي مقربة من عائلة زوجي قبل القران، رغم كوننا أقرباء بعيدين. هم كانوا من سكان الجميلية، ونحن كنا من سكان البندرة. وبعبارة أخرى: هم كان لمنزلهم حوش ونافورة، أما نحن فلا. كانت حماتي امرأة صعبة المراس رغم نعومة مظهرها، وكانت عيناها ضحلتين وباردتين، لا يتحرك جفناهما عند الابتسام. وعندما ساعدتني هي وبناتها في التحضير للعرس، لمحتُ أكثر من مرة استياء في نظراتها أو تصرفاتها، وكأنها كانت ترى لوحدها أنني أقل مقاماً من ابنها. أو ربما كان ما لمحتُه منها عدم اقتناع بسيط – عدم اقتناع بماذا؟ بالترتيب الذي قام عليه رجال العائلة من دون اعتبار لرأيها. هكذا كانت، ولكنها كانت تحبني، ولو بطريقتها الخاصة. وأنا أيضاً كنت أحبها بالطبع. أذكر مثلاً عندما قرَّرتْ أن تعلّمني في الشهور الأولى من زواجي طريقة طبخ بعض الأطباق التي يحبها ابنها، وكانت كل تلك الأطباق سخية لم أعتد على تناول أي منها في منزلي، كما تطلبتْ مكونات غالية الثمن لم يكن من الهيّن الحصول عليها، كالسكر الأبيض والزبيب والزعفران والمشمش العسليّ. وفي إحدى جلساتنا في مطبخها الفسيح، وبعد طول تحريك لبتلات الورد في خليط الماء وعصير الليمون، فاحت فجأة رائحة احتراق ثقيلة، ورأيت خطاً رفيعاً من الدخان يصعد بكسل من طرف القدر، ومع ذلك استمررت بالتحريك. لا تنسي أنني كنت في السادسة عشر من عمري وقتها، وحمقاء. وحالما أدركتُ المصيبة وناديت حماتي بهلع لكي تنقذني، رأيتها عند الباب تصرخ – تصرخ بالفعل – كي أتوقف عن التحريك وإلا خرّبت كل ما تبقى من الورد. ثم أخرجَت بحركات سريعة قدراً آخر أصغر حجماً، وسكبت مكونات القدر الأول فيه، وحركتها قليلاً بالمغرفة التي استلتها من يدي. ولكنها سرعان ما توقفت ورمت المغرفة بخفة على السطح الخشبي، ثم نظرت إليّ وقد خلا وجهها من كل ملمح، وقالت – ولن أنسى هذا المشهد مهما حييت – «أترغبين بأن تكوني زوجة صالحة؟». هكذا قالتها: «زوجة صالحة». كان هذا هدف بنات جيلي والأجيال من قبلي. أومأتُ بصمت، وشعرت بتوهج في خدودي ونخزة في عينيّ، فقالت حماتي: «حبيبتي، لا تبكي. حسناً. عليكِ أن تحاولي بشكل أفضل المرة القادمة، تمام؟». وعانقتني بأدب.

في يومنا الخامس على متن السفينة، رجع زوجي إلى حالته الطبيعية تقريباً. وحالما صعدنا إلى السطح سوية ساعة الظهيرة، أدركنا أن شيئاً ما لم يكن طبيعياً، أو أن مشكلة كبيرة قد حصلت، وأن نتائجها قد تكون كارثية. كانت الشمس حارقة، تتوسط السماء وتوجع الرأس. وكانت هناك جمهرة ضاجّة قرب حافة السفينة، شق آخرها صوتُ رجل يصرخ ببحّة: «أفلتوني، يا ناس، ساعدوني!». تسمّرنا أنا وزوجي في مكاننا، ثم استوعبنا المشهد. أربعة شبان يحملون رجلاً مسناً برداء كهنوتي من تحت إبطيه وركبتيه، ويهددون برميه في البحر. انتبهت إلى البحر لحظتها: كان هائلاً، بلون الحديد، وكانت أمواجه ثقيلة وشرسة ومتماسكة. أذكر برودة النسيم الذي هب ونكش لحية الكاهن المرعوب. لم يحرك أحد من حول الرجال ساكناً، واكتفوا بالتحديق ببلاهة مثلنا. وبعد قليل من الوقت، أو ربما الكثير من الوقت، لا أعرف، جاء رجل ضخم، ملتحٍ ومفتول العضلات، يرتدي قميصاً سكريّ اللون من الاتساخ، وأمرَ الشبان بأن يتركوا الكاهن وشأنه. وعندما حاول أحدهم الانقضاض عليه استل الرجل الضخم (الذي فهمنا فيما بعد أنه أحد كبار طاقم السفينة) سكيناً بحجم الكف وأقعَد نصلها عند أسفل فكه، وقال: إذا رماه أحدكم، فسيلحق به. وأبقى نصل السكين في مكانه إلى أن أفلت الشبان الكاهن، وارتمى الأخير على الأرض. أتدرين لماذا كان الشبان يهددون الكاهن برميه من السفينة؟ لأن القبطان أضاع الطريق وأخّرنا يومين كاملين، فظن أحدهم أن الكاهن هو الذي جلب لنا النحس، لأنه تنبأ لأحد الركاب بمصاعب كثيرة. رأيت الكاهن هامداً على مؤخرته على الأرض، ورأيت أحد الشبان يتجه نحوه ويقول، ولا كلمة! ثم يبصق عليه. أراد الشاب البصق على وجه الكاهن ولكن الرياح وترنُّح السفينة جعلتا البصقة تحط على كتفه.

رجعتُ مرتاعة إلى سريري وبقيت فيه طويلاً.

يومها حاول زوجي أن يهدئ من روعي، وأخذ يُدلّك كتفيّ ويطبع قُبَلاً على جبهتي. حملني المشهد الذي رأيته على التفكير في وضعي، في وضعنا، أنا وزوجي، وكلانا وحيدان في المحيط، وكلانا بلا منزل نذهب إليه. كنت في الثامنة عشر من عمري، وكان زوجي أكبر مني بقليل. كنت حلوة وسمينة وكسولة، وكنت أحب أكل الحلويات واللعب مع القطط. أما زوجي فكان شاباً مرحاً، نحيلاً كساق نبتة، صبياً حقاً، يعاملني بمحبة ويقرأ لي الشعر كلما خطر الشعر على باله. كنت محظوظة به، على عكس الكثير من النساء اللواتي عرفتهن – إستر، على سبيل المثال، التي لطالما اشتكت لي من زوجها الذي عاملها بقسوة في السرير وخارجه. صح، لم أصبح يوماً زوجة شاطرة كما أرادت حماتي وأمي، واقتصرت بهجتي على تناول الطعام لا تحضيره، ولكني حاولت، كما حاول زوجي معي. لم نكن نستحق كل ما مررنا به من عذاب. زوجي حتماً لم يفعل. سأخبركِ بشيء لطالما أبقيته طيّ الكتمان. كان لزوجي ذات يوم أخت أصغر منه. بلى، لا أكذب عليكِ. كان اسمها أتاليا، وكانت مصابة بشلل أبقاها حتى مماتها طريحة الفراش. ولكنها كانت عاقلة تماماً، وردة ذكية ومضحكة أيضاً. وكانت تستطيع أن تحرك ذراعيها ورأسها بشكل أقرب إلى الطبيعي. ولكنها في إحدى الأيام في عامها العاشر، بقيتْ لوحدها في المنزل، وأغلب الظن أنها أوقعت شمعة مشتعلة على سريرها، فاحترقت بسببها وماتت. حدث ذلك بعد أشهر من زواجنا، تخيلي. كانت تلك أياماً تعيسة، وكان زوجي يستيقظ من ذات الحلم كل ليلة وأخرى: أخته طفلة تقف عند باب غرفته – وهي التي لم تقف يوماً – وتمد له يدها وكأنها تريد معونته، لينتبه بعد لحظة أن أناملها فتيل شموع. بعد عام أو أكثر بقليل، اندلعت الحرب، وصار التجنيد الإجباري تهديداً لا مفر منه، فأصرّ حَمَواي على أن نهاجر على الفور من البلاد، وقدّما لنا كل ما كان لديهما من أموال. كانت تلك القشة الأخيرة. لم نكن نستطيع السير من دون القلق على الإذن، ولم يكن من المسموح لنا أن نبيع أو نشتري العقار، وحين كنا نمشي في الشارع كان الواحد منا يخاف أن يقول إنه يهودي. كانت هناك مدارس خاصة لنا، نعم. ولكن كان هناك دائماً شخص من الحكومة فوق رأسك أو رأس أبيك، قادر أن يفعل ما يشاء. لِمَ شققنا عُباب البحر القاتل؟ لكي لا تنال منا بصقة كتلك التي رأيناها.

لا أريد أن أبالغ. لم تكن كل الرحلة (كما لم تكن كل حياتنا) مليئة بالمآسي. فقد شهدتُ في إحدى أيامنا الأخيرة على السفينة، ولأول مرة، عملية ولادة. آخ، هذه أيضاً ليست ذكرى سعيدة – أو على الأقل، لم تكن سعيدة بالنسبة لي وقتها، ولكنها أصبحت كذلك فيما بعد، مع تقدمي في العمر. سأحاول أن أصف لك ما حصل. استيقظتُ – ولا بد أن الوقت كان فجراً – على صوت صراخ مكتوم في إحدى المقصورات القريبة. ثم سمعتُ بعد لحظات قليلة طرْقاً على بابنا، ففتحتُه ووجدت القابلة أمامي، تبتسم بتعب وتعتذر مني على الإزعاج. كانت ابتسامتها حلوة، ابتسامة امرأة بسيطة. وبعد أن سألتها ما الخطب، قالت لي إن إحدى النساء على وشك أن تلد، وأنها بحاجة إلى مساعدة. ثم أضافت بسرعة: لا أريد إلا أن يكون هناك أحد معي في حال احتجت إلى شيء. تبعتُها إلى المقصورة التي انبعث منها الصراخ، ورأيت عند الباب رجلاً وصبياً يقفان وقد انطبعت على وجهيهما تعابير الحيرة والضياع. وفي الداخل وجدت امرأة ضئيلة الحجم مستلقية وساقاها متباعدتان، على مفرش مهلهل ومتسخ مُد على الأرضية الخشبية، ورأسها مسنود على حقيبة قماشية مكوَّرة. كان الألم يشد وجهها ويُجحِظ عينيها. كان منظرها مخيفاً. وحالما دخلنا، ركعت القابلة بالقرب منها وأخذت تهمس لها. ثم أخرجتْ من كيس في ردائها خرقة ووضعتْها على أنف المرأة وطلبت منها أن تستنشق بقوة، ففعلت المرأة وهدأت قليلاً. وبعد قليل همسَت: أشعرُ بطيزه في ضلوعي، كل جسمي يؤلمني! ثم عادت إلى الأنين. وبعد أن كشفت القابلة عن النصف الأسفل من جسم المرأة أدخلت يدها وأعلنت: «ثلاثة أصابع». لم أفهم شيئاً، وبقيتُ جامدة قرب الباب إلى أن طلبت مني أن أُعِين المرأة على الاستلقاء على يمينها، والإمساك بساقها اليسرى وشدها إلى صدرها. أذكر أن وجه المرأة كان هزيلاً وشاحباً يلمع من العرق، ولكن خدودها مكورة وقاسية كحبات عنب. كان في شعرها المبلل خصل شائبة، وكان باطن رجليها فاحم السواد. لا أدري لِمَ سألتها عن اسمها. أظن أنني كنت مرعوبة ورغبت مع ذلك بأن أتعاطف معها. أجابتني باندفاعة: «هالة»، ثم أخذت تصيح: «يؤلمني، ظهري يؤلمني!». كانت القابلة في تلك الأثناء توجه المرأة وتشجعها، فتقول لها: «هانت، هانت. كلما شعرتِ بانقباضة قولي هُو-و-و! ها-ا-ا! إنك تبلين بلاءً حسناً». ثم تُدخل يدها بين ساقَي المرأة وتعلن: «أربعة أصابع». كانت رائحة العرق والخوف والسوائل ثقيلة، ملموسة في المقصورة الضيقة. وعندما أعنتُ هالة على الاستلقاء على يسارها، قبضتْ بيدها الحارة على يدي ولم تُفلتها إلى أن أنجبتْ، وبادلتُها النظر في عينيها الهلعتين. هالة. لن أنسى اسمها أو عينيها يوماً. بعد وقت طويلٍ هدّني، وبعد تغيير وضعية هالة أكثر من مرة، أذاعت القابلة: «إني أرى رأسه!». وحالما فعلَت، زادت حدة نواح هالة، نواحٌ يوجع الأذن ويهز البدن. دفعة واحدة أخرى! خرج معظم جسم الوليد. دفعة أخرى! خنقَتِ الدم في يدي، وخرج الوليد تماماً، كائناً لزجاً وملوثاً بالدم. قلتُ أن الوقت الذي مضى بدا طويلاً، ولكنه حال خروج الوليد استحال لحظة مرّت بسرعة خاطفة. كل ما تبقى من ذلك اليوم غائم في رأسي، ولكني سأعصر مخي لأجلك. لا أتذكر قطع حبل السرة، ولا نزول المشيمة، فقد هُرعت في الحال إلى أعلى، وتقيأت طويلاً على سطح الموج الهادئ. أذكر ضحك بعض الركاب الواقفين عليّ، واشمئزاز بعضهم الآخر من فعلتي. ولكني أذكر أيضاً وجه الطفل (كم كان وجهه صغيراً ومجعداً! مجرد النظر إلى تلك الكومة المُدثرة أوجع قلبي) عندما نزلتُ فيما بعد، وامتنان أمه الغامر. كما أذكر أنني عندما فرغت من التقيؤ نظرت إلى الأفق، وحسبت أني رأيت خط اليابسة في البعيد. ولكنها لم تكن اليابسة بالتأكيد، فالسفينة لم تصل إلى الشط إلا بعد يوم ونصف يوم على الأقل. لم تغادرني صورة الطفل وهو يرضع بنَهَم من ثدي أمه، ربما لأنها قلبت معدتي أول مرة رأيتها، وصارت تعصر فؤادي بعد أعوام من حدوثها. لا أعرف. كل ما أعرفه هو أنني خفت وقرفتُ، لسنوات بعد ذلك اليوم، من الإنجاب. ولكني تجاوزت خوفي وقرفي فيما بعد.

اشتقت لوالديّ كثيراً في تلك الأيام، كما اشتقت لإستر ولأقربائنا القليلين. كنا كل نصف سنة نذهب إلى منزل إستر ونرحل في عربتين يجرهما حصانان ضعيفان إلى الريف لكي نستنشق الهواء، وكنا نرتدي أجمل ما لدينا من ملابس لهذه المناسبة. كانت هذه الرحلات تُقلق أمي، لأننا – نحن الأطفال – كنا دائماً ما نلطّخ ثيابنا أو نمزقها من دون قصد، ولأن والد إستر كان لا يبخل على حصانه بالسوط، ووالدتي لا تبخل علينا بالذم الهامس والمحموم له (ماذا فعل له الحصان لكي يضربه بالسوط هكذا؟ لن أرافقكم في المرة القادمة إذا لم يكف عن ذلك!). وفي الخُضرة المنسابة التي مررنا بها إلى مقصدنا، وبين الأودية المعشوشبة التي امتدت عن يميننا وشمالنا، وخلال الضباب الرقيق الذي اخترقناه بين الفينة والأخرى، كنتِ ترين أحياناً قرى صغيرة تحت، بضعة أكواخ مكعبة تكاد تغرق تحت سواتر المعرشات، صُفت لُصقَ بعضها البعض، وكنتِ ترين بنتاً أو صبياً يركضون في الحقول أو يمشون هياماً بلا وجهة محددة، وكنتُ دائماً ما أتمنى لو أن باستطاعتي أن أركض إلى إحدى هذه القرى، وأن أتعرف على صبيانها وبناتها، وأن أختبئ بين الحشائش أو أتسلق ذروع الأشجار معهم، ولكن ذلك لم يكن ممكناً لأسباب عديدة. كنت عندما أخلد إلى النوم بعد رجوعنا إلى المنزل في تلك الليالي، أسمع أصوات خالتي وزوج خالتي وصوت ضحكة إستر البراقة، وكانت أصواتهم خافتة وبعيدة، وكأنهم يمشون في حيّنا من دون أن يعلمونا بزيارتهم. كان ذلك مستحيلاً بالطبع، فقد كان منزل إستر بعيداً عن منزلنا. ماذا كنت أسمع إذاً؟ لا أعرف. ربما كان صوت الجيران الذي قلما وصلني أو انتبهت إليه، أو ربما كان صوت عقلي وهو يعيد عليّ انطباعاته عمّا رأيته وسمعته من الفرحة والإرهاق. هناك حلم له صلة برحلاتنا تلك إلى الريف لم يفارقني قط: أنا في العربة ذاتها، مع أمي وأبي وأخي، ولكني في إحدى اللحظات أجد نفسي خارج العربة أقف وحيدة على طريق ترابي ضيق كخيط، يشق سهلاً عشبياً يمتد على مرمى البصر. السماء زرقاء من فوقي، وكل شيء يبدو أكثر إشعاعاً من حولي. ولكني لوحدي، والعربة التي كنت فيها تسير من دوني، وأنا لا أعرف أين أكون. توقفت رحلاتنا إلى خارج حدود المدينة بعد اندلاع حرب البلقان. كنت طفلة.

إستر، إستر الغالية، هربت إلى القدس وصارت تعمل طباخة لدى امرأة ليثوانية حسبما سمعت.

لم أرَ بعد وصولنا إلى الساحل الأميركي القابلة، ولم تسنح لي فرصة لوداعها. ولكني رأيت هالة (التي زال الذعر من ملامحها) ورضيعها، وتمنيت لهما الخير في رحلاتهما القادمة. ولكن كفاني كلاماً اليوم، فقد تعبت.