يوم السبت، الخامس عشر من أيار (مايو) الجاري، شهدت مدن أوروبية كثيرة مسيرات تضامنية ضد الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق سكان القدس وبيوتهم، والغارات الحربية التي شنّها جيش الاحتلال على قطاع غزة. كان لافتاً اتساع النطاق التضامني مع فلسطين بشرياً وجغرافياً، وبشكل غير مسبوق، حتى شمل عدداً من المدن الألمانية، في مشهد بدا متجاوِزاً حتى ما لهذا البلد من حساسية تاريخية إزاء القضايا المتعلقة باليهود وإسرائيل. مرّت مجريات هذا اليوم بشكل عادي «تقريباً» في كل أنحاء أوروبا، لكنّ باريس شكّلت الاستثناء.

في فرنسا، تقدّمت منظمات عديدة داعمة لحقوق الفلسطينيين بطلبات ترخيص لمسيرات تضامنية مع أهل فلسطين، ونالت الموافقات. إلا أنه في يوم الخميس، الثالث عشر من الشهر الجاري، فاجأ وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الفرنسيين بتغريدة قال فيها إنّه أوعز إلى رئيس شرطة باريس بمنع المظاهرة التي كان من المقرر أن تخرج من حي باربس في الدائرة الثامنة عشرة من العاصمة لتصل إلى ساحة الباستيل. ولم يمضِ وقت طويل بعد ذلك حتى صادقت المحكمة الإدارية في باريس على قرار المنع.

ارتكز الوزير الفرنسي في قراره إلى ما حدث في مظاهرة خرجت في باريس عام 2014، إبان الحرب الإسرائيلية السابقة على قطاع غزة، حين هتف أحد المشاركين: «الموت لليهود».

من جانبه، كان رئيس شرطة باريس ديديه لالمان أكثر تفصيلاً من وزير الداخلية في شرح أسباب المنع، إذ قال إن هناك خطراً حقيقياً من أن تنتقل المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية إلى فرنسا، مما سيتسبب باضطرابات خطيرة على النظام العام في البلاد، مضيفاً أن تهديدات للمعابد اليهودية والمصالح الإسرائيلية حدثت في بلدان مجاورة مثل ألمانيا، وأن خطر حدوثها في فرنسا قائم أيضاً.

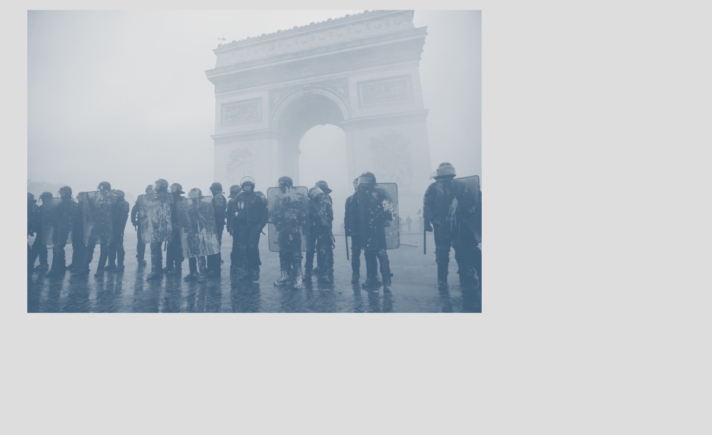

توالت ردود فعل شعبية غاضبة كثيرة على قرار الوزير، وسرعان ما انتقل الغضب والتحدي لقرار الوزير من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي إلى الشارع، حيث تجمّع قرابة 3,000 شخص في موعد وموقع المسيرة الممنوعة، ليجدوا بانتظارهم 4,200 من عناصر الشرطة والجندرما الفرنسية التي جرت تعبئتها، تحت عنوان «الحفاظ على النظام العام»، لتفريقهم على نحو فوري وحاسم. في المحصلة، أطلقت سلطات الأمن الفرنسية قنابل الغاز المسيل للدموع والمياه بمجرد أن تجمّع المتضامنون والمتضامنات، ما أدى إلى تفرّقهم. وأسفر المشهد عن توقيف 44 شخصاً، وتحرير مخالفات مالية بحق 367 آخرين.

في اليوم ذاته، وفي عموم الأراضي الفرنسية التي حصلت فيها المسيرات على التراخيص اللازمة من السلطات المحلية للمدن والأقاليم، تظاهر قرابة 22 ألف شخص، ولم تشهد التجمعات أيّ «إقلاق للنظام العام»، سوى تلك التي شهدتها مدينة ليل في أقصى شمال البلاد، حيث رُفعت لافتة مرسوم عليها صليب معقوف إلى جانب علم إسرائيل.

أما على صعيد المشهد السياسي الداخلي الفرنسي، وهو الآن في طور التعبئة على مشارف انتخابات العام المقبل – الموسومة بصعود تاريخي لأسهم اليمين المتطرف – فقد انقسمت ردود الفعل حول قرار المنع: ففي حين أيدت شخصيات من أحزاب اليمين القرار، لم تعارضه جميع الأطراف اليسارية، وتجاهل بعضها الأمر، في حين كان زعيم حزب فرنسا الأبية جان لوك ميلانشون واضحاً في رفضه وإدانته للقرار.

الخوف من التضامن أو المزاودة على اليمين المتطرف

قد يكون قرار المنع هو الأول من نوعه تقريباً، لا سيما مع وجود تيارات سياسية وجماهيرية وتجمعات مُناصِرة تاريخياً لقضايا الفلسطينيين في فرنسا. لذا من غير الممكن قراءة هذا القرار من دون تسليط الضوء على المعاش السياسي الفرنسي الراهن، وعلى شخص وزير الداخلية جيرالد دارمانان الذي اتخذ القرار.

كان من الطبيعي أن تحظى المظاهرات المتضامنة مع فلسطين بمشاركة كثيفة من المواطنين الفرنسيين المسلمين، وذلك في ظل ما تشهده فرنسا حالياً من نقاشات محتدمة حول دور ووجود الإسلام السياسي في البلاد، لا سيما بعد جريمة ذبح المدرس الفرنسي صامويل باتي، والمصادقة على القانون المعروف بـ«مكافحة الانعزالية» الذي مرره البرلمان باسم «قانون تعزيز مبادئ الجمهورية». وتَحضُر هنا أيضاً الحملات المنظّمة ضد شخصيات فكرية وأكاديمية بتهمة الانتماء إلى ما يُسمى «اليسار الإسلامي». في هذا الصدد، هناك شبه اتساق بين سلوك الحكومة الفرنسية وطروحات معروفة لليمين المتطرف على أكثر من صعيد. نرى ذلك بوضوح في تصريحات وزيرة التعليم العالي فريديريك فيدال، ووزير التربية جان ميشال بلانكيه، وصولاً إلى وزير الداخلية المثير للجدل جيرالد دارمانان. حتى الرئيس ماكرون يكاد يتقلب بين التماهي مع هذا الخطاب، في بعض تصريحاته، وتجنُّبه أو القفز فوقه في بعضها الآخر. لكنّ هذا لا يعني بالضرورة عدم موافقته أو تناقض موقفه الأولي مع خطاب حكومته التي يكاد يكون اليمين مسيطراً عليها. هنا، قد يبدو صعباً على المراقب معرفة إذا ما كان ماكرون مقتنعاً فكرياً بتوجهات الحكومة أم أنها خطة يتّبعها لمواجهة اليمين المتطرف وخصمته في سباق الرئاسة المقبل مارين لوبين، التي تشير استطلاعات رأي حالية إلى أنها ستتصدر الجولة الأولى من الانتخابات.

بالانتقال إلى دارمانان، نجد أن الوزير الشاب قد تقلّب بين أكثر من حزب سياسي يميني قبل أن يستقر به المطاف أخيراً في حزب الجمهورية إلى الأمام، الحزب الحديث في المشهد السياسي الفرنسي الذي يتزعمه الرئيس إيمانويل ماكرون، والذي يضم شخصيات وأحزاب وتيارات من يمين ويسار الوسط، ليكون أقرب إلى خيمة سياسية تستقطب مختلف التوجهات دون أن يُضطر المنضمون إليها إلى تغيير اصطفافاتهم أو انتماءاتهم الحزبية السابقة على تشكيلها. لعلّ الانتقال من اليمين إلى مظلة سياسية «حاكمة» تُدير فرنسا ولا تتطلب تغييراً في القناعات هو الذي دفع بدارمانان للانتماء إلى حزب ماكرون.

وعلى الصعيد الشخصي، لا يُخفي دارمانان «صدمته» الدائمة من وجود ما يسميه «أطعمة طائفية» حين دخوله إلى المتاجر الكبيرة، قاصداً بشكل أساسي الأغذية الحلال والأطعمة الأجنبية، وداعياً الرأسمالية الفرنسية إلى عدم المساهمة في تعزيز الطائفية من خلال سماحها بوجود رفوف في متاجرها تعزّز هذه المظاهر. وفي تصريح آخر، يَحضُر الوزير احتفالاً دينياً يهودياً بمناسبة عيد الغفران، فيقول للحاضرين، عِوَضَ طمأنتهم، إن الإرهاب الإسلامي يستهدف اليهود خصوصاً. يرى دارمانان أيضاً في أحد مستنداته أن ثمة إسلاماً سياسياً في فرنسا اليوم وأنه يشكل خطراً على الجمهورية ويُهدِّد بإشعال حرب أهلية. كما يضع في المستند ذاته ما يشبه خارطة طريق لاحتواء المسلمين في الجمهورية الفرنسية، مستدلاً على ذلك بما فعله نابليون بونابرت مع اليهود. هذا المستند دفع الكاتبة سيسيل شامبْرو في مقال منشور في اللوموند إلى القول إنّ لدى دارمانان «إسلاماً فرنسياً متخيلاً».

خوف من السلطات

تزامن منع وزير الداخلية الفرنسي للمظاهرة المتضامنة مع الفلسطينيين مع نشره لتغريدتين على حسابه في تويتر، بدتا غريبتين من حيث التوقيت: الأولى فُهمت إلى حدّ كبير على أنها تهديد بالترحيل وسحب الإقامة من الأجانب الذين سيشاركون في أي أعمال «تهدد النظام العام»، وهي الصيغة نفسها التي مُنعت على أساسها المظاهرة المتضامنة مع فلسطين. أما الثانية فذكرت أعداد اللاجئين على الأراضي الفرنسية الذين أُسقطت عنهم الحماية خلال الشهور الثلاثة الماضية، وبقرار غير مسبوق على حد تعبير الوزير، من أولئك الذين يتعارضون مع قيم الجمهورية.

بعد هذه التصريحات، يجد الكثيرون من الأجانب واللاجئين أنفسهم مهدَّدين، لا لأنّ قيمهم التي يعتنقونها تتعارض مع قيم الجمهورية الفرنسية، بل لأنّ قسماً منهم لا يدرك أصلاً معنى وكيفية أن يكون متعارضاً أو متوافقاً مع قيم الجمهورية، إذ لا يمكن لدورة تعريفية قصيرة يُلزَم بها اللاجئون الواصلون حديثاً إلى فرنسا أن تعطيهم الصورة الواضحة عن هذه القيم. ونتيجة وضعهم القانوني، ليس لديهم بلاد أو وجهة بديلة يذهبون إليها إذا ما رُفعت عنهم الحماية الفرنسية إثر مشاركتهم في مظاهرة داعمة لفلسطين. ثم إن الوزير لم يفصّل الأسباب التي جعلت هؤلاء اللاجئين «متعارضين مع قيم الجمهورية». هذا لا يعني أنّ ثمة تهديداً مباشراً اليوم للاجئين والأجانب، ولا خوضاً في قضاياهم التي لا نعرف تفاصيلها، ولكنّ الظروف النفسية والمعيشية الهشة، والنفس المتخوِّفة دوماً من أي قرار سياسي أو «قِيَمي» يخص المكانة القانونية اللاجئ، يضعه دوماً في دوامة تخيُّل لأسوأ السيناريوهات المُحتملة.

يعزّز هذا الشعور اليوم ما يبدو سِباقاً، في عموم أوروبا وليس في فرنسا وحدها، تخوضه أحزاب يمينية ويسارية لاختطاف ورقة اللاجئين التي تلوّح بها الأحزاب اليمينية المتطرفة، وذلك عبر تطبيق سياسات قد تصل في غُلُوّها حدوداً أبعد من تلك التي تحلم أحزاب اليمين المتطرف في الوصول إليها يوماً، على ما يشرح المثال الدانماركي الحالي. في الواقع، يشعر الكثير من الواصلين منذ سنوات قليلة إلى فرنسا أن هذه البلاد لم تعد تشبه تلك التي وصلوها قبل أعوام قليلة فأعطتهم الطمأنينة والأمان، بل تحولت إلى سفينة: يُدركون أنها لن تغرق، ولكنهم محكومون بالخوف كلما لعبت بها الريح ومياه الصراعات الحزبية والاستقطاب الهائجة منذ أعوام، والتي لا يُعدُّ منع التضامن مع قضية عادلة كقضية الفلسطينيين سوى أحد تفاصيلها الكثيرة.

ليس قليلاً أو عابراً ما مرّت به فرنسا من تحديات وتهديدات خلال العقد الأخير، وصلت إلى حدود شديدة الدموية كما هو الحال مع جريمة العام 2015 في مسرح باتاكلان الباريسي، أو الاعتداءات المتكررة على صحيفة شارلي إيبدو، أو جريمة كنيسة نوتردام في نيس قبل أشهر، أو قتل مدرس التاريخ صامويل باتي. على أن ردّ الحكومات في كل مرة كان يتعامل مع هذه المآسي على نحو لا يحصّن البلاد من اعتداءات مماثلة بقدر ما يفتح نقاشات لا طائل منها، يتغذى عليها يمينيون متطرفون وإسلاميون عنيفون بنفس القدر. تقول الوقائع إنّ تدمير أحياء كاملة في الرقة على رؤوس ساكنيها المختطَفين من داعش لم يحصّن فرنسا، كما أنّ تشتيت الأنظار عن ثغرات أمنية نحو نقاشات انقسامية، ووصم بالانفصالية، وتخيُّل حروب أهلية كامنة، ما هو إلا الفشل بعينه في التعامل مع اعتداءات حصلت على أيدي المتطرفين – لا مجتمع بعينه – وينبغي التعامل مع أسبابها الحقيقية. لم يكن صعباً السماح لمسيرة تضامنية مع الفلسطينيين في باريس؛ الصعب هو أن ينتزع متطرفون هذا المشهد للنيل من الديمقراطية الغربية التي «لا ترى الضحايا عندما يكونون مسلمين»، للتدليل على أنّ فرنسا في «حرب مفتوحة على الإسلام». هذا تماماً ما لا يريده العاقلون.