لم نحظَ بوداع يليق بما كان أو بما عشناه معاً. كان رحيلُنا واحدةً تلو الأخرى عن سوريا نجاةً بالنفس لم يكن لدينا معها رفاهية أن نقول وداعاً. سافرتْ صديقاتي واحدة تلو الأخرى، ثم لحقتهن أنا. لم يكن تواصلنا خلال هذا الوقت مكثفاً لكنه لم ينقطع. عشنا في الثورة تجارب كثيرة معاً، ولكن بعد عام 2014 كان علينا أن نواجه أقدارنا فُرادى.

بين كل فترة والثانية، نتصل اتصالاً غير مخطط له، ونلتقي بشكل افتراضي. يمر حديثنا غالباً ببدايات باردة ومترقبة، لحظات تشبه لحظات شرب القهوة في بيت الجارة المنتقلة حديثاً قبل الدخول في الحديث، يتلوها غوص عميق في حيواتنا الشخصية والتفاصيل وبعض الذكريات. نحن صديقات منذ عام 2007. درسنا في المدرسة نفسها. مرت ست سنوات منذ أن تركت أول واحدة منا سوريا، وعشر سنوات على تفتُّح الثورة في قلوبنا. لم نتكلم يوماً عن الماضي كأنه ماضي، وعن الثورة كأنها انتهت، ولم نتشارك تفاصيل ما بعد 2014. وكأن الزمن توقف عند تلك اللحظة.

قبل بضعة أيام، فعلنا. دون تخطيط أو ترتيب للأمر، وجدنا أنفسنا نفتّش في زوايا الذاكرة ونستعيد لحظات من الماضي، لم تكن استعادتها ممكنة دون أن نجرح أصابعنا، فالذكريات معجونة بألم منسي، ومتشابكة مع أسئلة مغروزة فيها كأشواك.

عدنا بالذاكرة إلى عام 2011 وما بعده. بحذر. ذكريات بسيطة كانت تجر معها حوادث رهيبة. لقد شهدنا معاً ومتفرقين أحداثاً رهيباً، لم نكن نعرف في وقتها شدة رهبتها. دفنّاها بعد أن خرجنا ولم نتكلم عنها لكننا نعرف أنها موجودة.

بعد سنوات على محاولة الشفاء من الماضي، كنا مدركاتٍ تماماً أهمية ألا نعود في الزمن في الوراء. لكننا وجدنا أنفسنا هذه المرة نتأرجح على خط الذكريات، نستعيدها ثم نُعيدها بسرعة إلى مكانها قبل أن تلسع أصابعنا. مع الحديث لم نستطع أن نقاوم الغواية، غواية النبش في ما كان. هل لذلك علاقة بالذكرى العاشرة الثورة؟ لا أعرف فعلاً. لكننا وجدنا أنفسنا خلف شاشاتنا، نحدق بقلق إلى صور وجوه بعضنا، نتفرس ما وراءها ونحاول أن نسحب الكلام العالق في الداخل. قلق خطِر، ممزوج بفضول وخوف وألغام نلتفّ حولها ونحاول ألا نقترب منها.

المظاهرة الأولى، دمشق

تذكرنا المظاهرة الأولى من جامع الدقاق في الميدان. في شهر كانون الأول (ديسمبر) عام 2011 ذهبنا إلى دمشق للمشاركة بمظاهرة هناك، بعد فشل المظاهرة التي خططنا لها في مدينتنا في القلمون. كان سماح والدي لي بالذهاب إلى دمشق غير متوقع أبداً. فقد كان يُطْبق عليّ الحصار ويمنعني من التواصل حتى مع صديقاتي. بعد محاولات كبيرة لإقناعي بأنّ ما أزجّ نفسي به عواقبُه وخيمة جداً، فقد الأمل، وأصبح يراقب تحركاتي ويُقيّدها.

كيف قَبِل والدي، الذي كان يمنع عني الموبايل واللابتوب، ذهابي إلى دمشق؟ هل كذبت كما يجب؟ هل بدا كلامي صادقاً له؟ أم أنه فقد الأمل من جدوى إطباق الحصار؟

كانت الخطة أن نتظاهر في منطقة جوبر. اتصلنا بصديق لنا، تعرفنا عليه على تويتر، ليخبرنا بإحداثيات المظاهرة. الإحداثيات لم تكن تعطى إلا قبل المظاهرة بدقائق وعن طريق رموز. «جامع الأصمعي، بتحطوه وراكن وبتمشوا ضغري ضغري، في كومة طحين. مقابيلها». ضحكنا على اللهجة الشامية ومط الحروف في آخر الكلمة. بعد أن انتظرنا ساعة كاملة ونحن ندور ونلف في مكاننا، اتصل بنا الصديق وأخبرنا أن المظاهرة «فقست». أخبرت صديقنا أنني سأهتف في منتصف الحارة وأن الناس ستتجمع. كان واضحاً أن تجمع الناس في المكان ليس عن عبث. الجميع ينتظر كلمة تكبير لكي يردد وراءها.

«إنتي كنتي مجنونة ع الآخر»، تقول لي ناريمان. لا أعرف إن كنت مجنونة، فأنا إنسانة تفكر بالعقل كثيراً، أو هكذا أعتقد عن نفسي. لكن بالنسبة لي كانت تلك المظاهرة أملي الوحيد. بكيت عندما شعرت بعجزي وبفشل المظاهرة. لا أعتقد أن ما يمشي في دمي كان كريات حمراء وبيضاء فقط، وإنما هذه معجونة بأدرينالين. كنت خائفة من أن «تفقس» المظاهرة. كنت خائفة من ألا تكون كبيرة كما يرضي خيالاتي، كنت خائفة من أمي وأبي، لكن لم أكن أفكر بوقتها بالنظام أو الموت أو الاعتقال. عدنا إلى البيت نجر أذيال الخيبة. كنت أشعر أني سأموت دون أن أحظى بمظاهرة يمكن لحنجرتي أن تنطلق وتنطق فيها. في اليوم التالي عرفنا أن هناك مظاهرة في الميدان قرب جامع الدقاق. ذهبنا إلى المكان في الوقت المحدد لنجد باحة الجامع مليئة بالصبايا والشباب. دقائق قليلة وعلا صوت الهتاف. كنا نُخفي وجوهنا عن طريق حجاباتنا التي نلفها حولها، لكن الأغطية لم تكن قادرة على أن تخفي عضلات وجهنا المبتسمة.

هجم رجال الأمن على المظاهرة بالهراوات والأسلحة. شعرت بالخوف وأنا أراهم كالمجانين ينقضّون على المتظاهرين. شدَدَتُ على كف صديقتي، أمسكتُ بها وكأني أستمد منها القوة. ماذا يمكن أن تفيدني يد صديقتي الطرية أمام شراسة العالم الذي نواجهه؟ لكن الضغط كان مفيداً وكان يهدئ قلبي. عدنا إلى المنزل وقرأنا الأخبار. ارتعدت عندما قرأت في الأخبار أن 16 شاباً استُشهدوا وعشرات تم اعتقالهم. مرت بضع دقائق وبدأنا نبحث عن مظاهرة أخرى يمكننا أن نشارك فيها قبل موعد رجوعنا في اليوم التالي.

التخطيط للمظاهرة النسائية

قبل ذلك التاريخ، وبعد سبع شهور على الثورة، قررنا أن نتظاهر في مدينتنا. كنا أنا وصديقاتي، وأخريات نثق بهن، نريد أن نخرج في مظاهرة نسائية. مظاهرة تجعل رجال المدينة يتحركون. قبلها كنا قد افتتحنا صفحة على الفايسبوك ننشر فيها عن الثورة ونحث على التظاهر. شعرنا مع الوقت بفقدان الأمل، وبأن الطريقة الوحيدة لكي يتحرك الرجال هو أن تخرج النساء. لم تكن الصفحة تلقى رواجاً حقيقياً. في الحقيقة كانت الصفحة مكاناً للتعليقات المسيئة والاتهامات والتهديدات القذرة. انتقلنا بعدها إلى البخ على جدران المدينة؛ المدارس والكنائس ودور العبادة والبيوت. كنت أشعر بالعار وأنا أعد نقاط التظاهر التي تنقلها لنا الجزيرة، وأرى أن مدينتنا، كل جمعة، ليست من بينها. كنت أشعر بخزي كبير. مَن هؤلاء الذين كبرت بينهم؟ تعمّق لا-انتمائي للمكان. «من إيديهن [يستحقون ذلك]»، يقول الناس في الشوارع تعليقاً على قصف حمص، ودرعا، وريف دمشق. وأنا أتمنى أن يشتعل غضبي.

قررنا أنا وصديقاتي أن نخرج بأول مظاهرة. المحافظة على السرية كانت الأولوية المطلقة لتنفيذ العملية، وقد فعلنا كل ما بوسعنا، أو اعتقدت ذلك على الأقل وقتها. ناريمان لا تتذكر شيئاً من ذلك، وأنا أحاول أن أذكّرها بالتفاصيل. غريبة هي الذاكرة البشرية، وغريبة هي التفاصيل التي تقرر أن تحتفظ بها. كان والدي مسافراً خارج البلد، واغتنمتُ الوقت حينها لأخطط وأنظم بعيداً عن عينيه.

قبل يومين من المظاهرة، اتصل بنا عمي. أخبرتني أمي أن عمي يريد رؤيتي. ارتعدت. علاقتي مع عمي قوية، لكنه لا يدعوني هكذا للكلام عادة. تذرعت أن علي الدراسة للمادة يوم غد، وأخبرتُ أمي أن تخبره أني سأراه غداً. قالت لي أمي: اتركي كل شي من إيدك ورُوحي! لم أرَ أمي صارمة كهذا، لم أرَها مكسورة هكذا.

ذهبتُ إلى بيت عمي. كان عمي جالساً خلف الموقدة جلسته البوذية الهادئة، ويضع في حضنه مخدة يريح يديه عليها ويبقى هادئاً ما شاء من الوقت. دعاني للجلوس قربه. جلستُ قبالته على البساط الذي اعتدتُ الجلوس عليه، ونظرت عبر النوافذ الكبيرة. كانت هناك طبقة من الغيوم السوداء والكحلية تحجب السماء. كان يحاول أن يمهد لي الموضوع، بينما كنت أتأمل قطرات المازوت التي تغذي نار الموقدة، وأنا أحاول أن أضبط معها تنفسي وأرتب معها كذباتي.

طلب عمي من أبنائه أن يذهبوا للنوم. أخرج الهواتف من الغرفة. هاتفي أيضاً. قال لي: «17 بنت، بالساحة اللي ورا الجامع؟».

تظاهرتُ بعدم الفهم، وأنا أُخرس صوت الشياطين التي تسرح وتمرح في وعيي. كيف عرف العدد والمكان!! سألتُه عن قصده. أجابني أن رجلاً طيباً، له علاقة وطيدة مع الأمن، سرّب له التفاصيل. تابعتُ الإنكار وأنا أتحرّق لمعرفة التفاصيل التي أدعي أنها لا تهمني ولا تخصني.

أي اختبار للأعصاب هذا الذي أنا فيه؟ كيف سأخبر صديقاتي الآن أن الخطة بعد غد فشلت؟ كيف عرفوا؟ قاطع عمي سيل أفكاري: «بكل الأحوال هنن ناطرينكن، أسماءكن كلها عند المجمع الحكومي، وبس تطلعوا رح يقشوكن واحدة ورا واحدة». تابعتُ في الإنكار الذي استفزّ عمّي. عدل عمي جلسته، وثبت نظرته في عيني: «إذا كان ما بيهمك يعتقلوكي، فكرتي بستّك؟ فكرتي بأبوكي؟ وإذا دوّروا على أبوكي وما لقوه، بياخدوا مين؟ عمّك! طيب أنا ما بدي اتجرجر على الحبوس بسببك!». حاولت أن أشتّت انتباهي، وبحثتُ عن خيط المازوت لكي أعيد ضبط أنفاسي. نظرتُ إلى عمي بتعالٍ وأخبرته أن الرجل الطيب الذي نقل له الكلام كاذب. بدأ عمي يتحاشى أن ينظر إلي بشكل مباشر، وبدا وكأنه يطحن الكلام بأسنانه وقال: «ستّك إذا بتعرف بشي، بتموت. بدك تموتيها؟ بتعرفي عمي شو ممكن يعملوا فيكي هنيك؟ بالمعتقل؟».

عدتُ إلى المنزل. كانت أمي جالسة على الأريكة. قالت لي: «هدّيتيني يا إمي». تراخت ركبتاي تحتي. هربتُ من الرعب إلى المجاز، وفكرت كيف أن كلمة «هدّيتيني» لها معنيان: الهدّ والتهدئة. قطعتْ أمي سيل أفكاري ورمتني بنظرة اخترقت أحشائي وقالت: «لو كنت جبل كان انهدّ». شاخت أمي في دقائق، وهوى في داخلي الجدار الذي بنيتُه. لم تكن والدتي منفعلة كعادتها، ولم توبّخْني. كانت كلماتها مقتصدة، قالت لي: «أبوك مأمّن فيني فيكي. وأنا أمّنت فيكي. بتعرفي شو عم تعملي فينا؟».

شعرتُ أن داخلي مقبرة كبيرة، أو زنزانة تحت الأرض. لم تَهُن عليّ أمي، كدتُ أهوي على ركبتَيها وأقبّل يديها وأقول: «والله ما بقا عيدها، مشان الله ما تزعلي». لوهلة صَحَت في داخلي الثورة، وأصواتُ آلاف المعتقلين الذين فقدهم أهاليهم، وفكرتُ للحظة: بماذا يختلفون عن أهلي؟ لفّتني هالة من القسوة، رمقتُ أمي بنظرة باردة وقلت: «ولا شي من اللي قالوه لعمّي صح! كلو كذب، هنن عم يخوفونا. بتعرفي إنو وقتي كلو عم حضر للبكالوريا. إيمت بدي إفضى خطط مظاهرات؟».

بينما كنت أعبر البيت باتجاه غرفتي، ألحّ عليّ السؤال: والآن ما العمل؟ وجدت نفسي أجيب: أن أقطع روابطي بعائلتي، أن أجعلهم لا يحزنون علي، ولا يكترثون لأمري. الطريق الذي أمشي فيه نهايتُه مظلمة. سأموت تحت التعذيب بلا شك. عليّ أن أحرِّر نفسي وأن أحرِّرهم مني. بكثير من الأناة، وبأقل قدر من الضوضاء. سأقاوم. كنت أطفو على مصيري المحتوم. شعرت بالعجز. بالألم يعتصرني من خاصرتي. لماذا عليّ أن أجيب على كل هذه الأسئلة؟ وصلتُ إلى غرفتي. بكيت وانتحبت وغفوت فوق كتاب الجغرافيا إلى اليوم التالي.

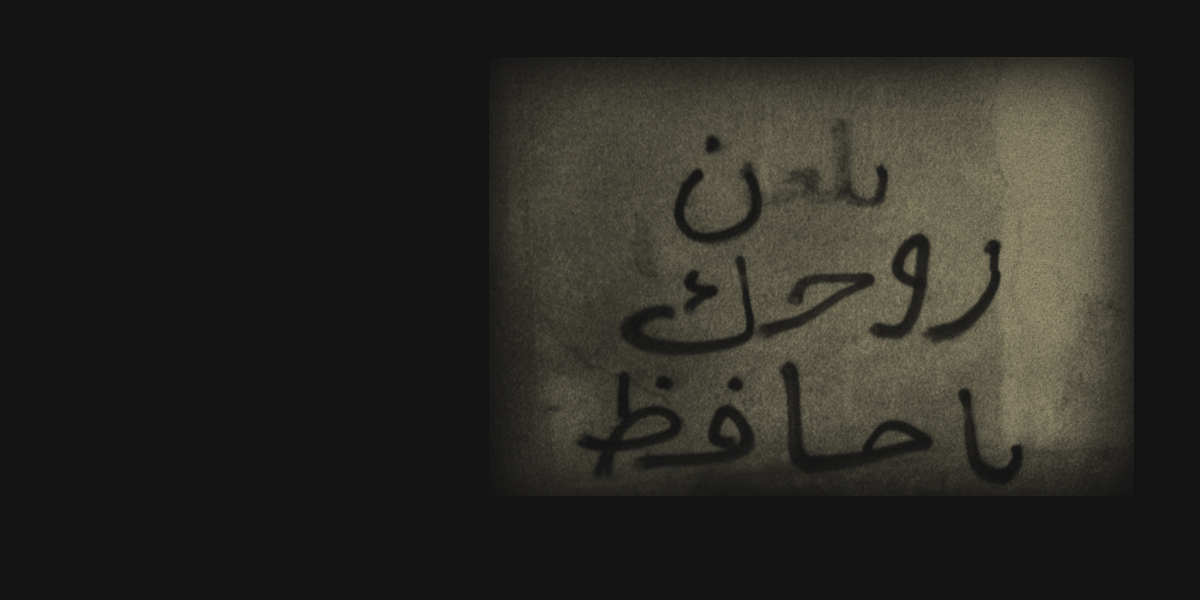

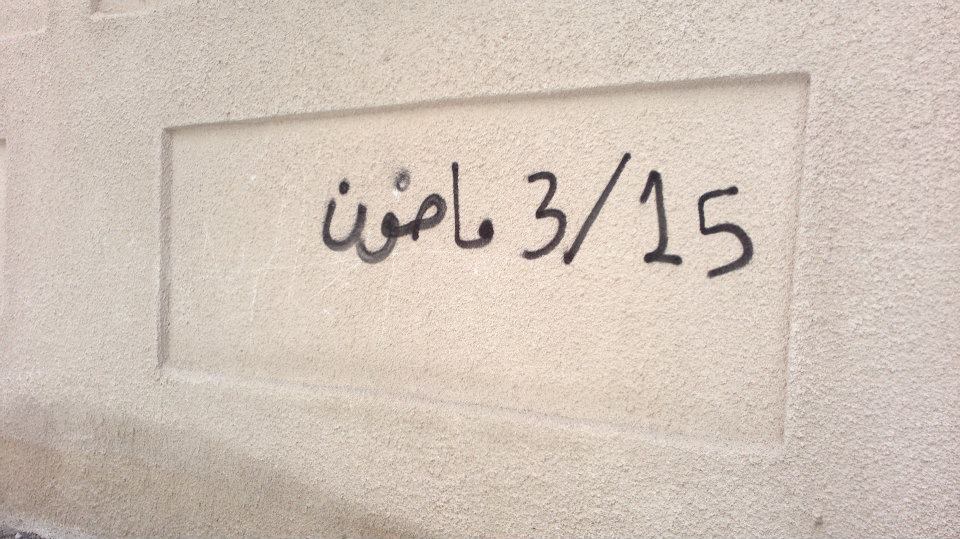

أول بخ على الجدران

قبل ثلاثة شهور من مظاهرتنا التي نخطط لها، بدأنا نبخ الجدران بكثافة في المدينة، شيء من تحضير الوعي العام للثورة. أو هكذا حسبنا. نضحك عندما نتذكر ردود فعل الناس على كتاباتنا على الجدران. كنا نبتكر شعاراتنا الخاصة. لكنها لم تكن تصمد دقائق على الجدران، ويذهب ابتكارنا أدراج الرياح.

الذكريات المضحكة تخفف عنا الألم، لا يمكن أن نتألم ونضحك في وقت واحد. نتذكر عندما التقينا في منزلي، وجاءت هند وهي متعرقة مصْفرّة اللون. صعدَتِ الدرج بسرعة والبخاخات تُصدر طنيناً فضائحياً في حقيبتها. رائحة الغاز من البخاخات تفوح في المكان، وأصابعها ملوّنة بالحبر الأزرق. دخلتْ وهي تلهث وتحكي لنا ما حدث معها. دخلت أمي إلى الغرفة أثناء حديث هند لتبحث عن كتاب لوالدي وتُلقي السلام على صديقاتي.

غمزتُ صديقتي أن تسكت. تساءلتْ والدتي عن سبب رائحة الغاز في الغرفة والألوان على يد هند وجبهتها. كان على هند أن تخترع في ثلاث ثوان قصة محبوكة من كذبات متتالية متناسقة مع بعضها ومنطقية. اخترعت هند قصة أنها تريد التقديم على مسابقة للرسم في دمشق وأنه تم قبولها والرسم سيكون بالبخاخات، وعليها في أسبوع أن تقدم لهم عملاً لكي تترشح للجولة الثانية! صدّقتْ والدتي القصة وشعرت بالخوف من الموهبة التي اكتشفتْها للتوّ عند صديقتي. فتحتُ فمي من الدهشة. نظرتْ لي هند مبررة وقالت بعجلة: «لك هاد من الأدرينالين!».

في ذلك اليوم كانت هند تبخّ الحيطان حول مدرسة في أحد الحارات في منتصف البلد، رآها أحد شبيحة النظام، وركض خلفها. تركتْ من يدها اللوحات التي تستعملها للبخ وركضتْ حتى وصل بها الطريق إلى بناء قديم لتختبئ فيه. في الطابق الثاني، فاجأها رجل في الأربعينيات من العمر، ممتلئ، يلبس فانيلّا بيضاء مع شيال. تأملتْ هند أصابع قدميه وكرشه المتدلي أمامه، وتشهّدت على روحها. يا لخيبة هذه النهاية! أين الشبيحة ذوي العضلات المنفوخة الذين تصورت هند نهايتها على يدهم؟ ضحكنا وتساءلتُ: لو اعتُقلت هند يومها، هل كان يمكن لنا أن نضحك اليوم على الفانيلّا البيضاء والكرش المتدلي؟ نجت هند، والحقيقة أننا كلنا نجونا مرات لا تحصى كان الاعتقال فيها وشيكاً جداً. من أين أتت كل تلك الجرأة؟

تتذكر ناريمان كيف كانوا يركضون في مظاهرة قرب مبنى الأمن العسكري في دمشق، ثم حين هجم رجال الأمن ضخام الجثة على المظاهرة، أمسكت صديقاتي أيادي بعضهن وركضن. بعد ثلاث حارات، وعندما تعبن من الركض، توقفت أمامهن سيارة. انفتح الباب وأطل لهم شاب في مقتبل الثلاثين يقول لهن: «اطلعوا اطلعوا لآخدكن لبعيد». ركبت صديقاتي بدون تفكير وذهبت السيارة إلى مكان خارج حدود كفرسوسة. همستْ لبنى لهند، ماذا لو كانت هذه السيارة لرجال الأمن أنفسهم؟ ماذا لو كان المكان البعيد هو المعتقل؟ تأكّدت لبنى أن الأبواب لا تُقفل من عند السائق، ووضعت يدها على المقبض متأهّبةً لأن تقفز. توقفت السيارة وكان المكان البعيد فعلاً؛ ليس تحت الأرض. معقول كنا مجانين لهالدرجة؟ ماذا لو كان رجل أمن؟ ماذا لو؟ من أين كنا نأتي بتلك الجرأة؟

الحصار وقصف المدينة

نحاول أن نغيّر الموضوع. التفاصيل تُغوي بالغوص، لكننا نشعر بالخوف من الألغام المدفونة في الذاكرة والتي قد تنفجر في وجهنا في أي لحظة. تتذكر لبنى أصعب لحظة مرت بها. «لهلأ ما بنسى الخوف اللي حسيتو لما بعتّيلي صورة بيتكن محروق ومو مبين شي من السواد». في نهاية عام 2013 حاصر النظام السوري مدينتنا. بعد أيام من القذف بالأسلحة الثقيلة، دخل الحرس الإيراني والميليشيات إلى البيوت والأقبية وأحرقوا بعضها بساكنيها. منذ ذلك الوقت لم نتحدث عن تلك الأيام. ولم نتذكر معاً. وقتَها احترق نصف بيت ناريمان، التي أرسلت الصورة إلى لبنى، ووصلتها بعد أيام بسبب انقطاع الاتصالات. قالت لبنى: «لما وصلتني الصورة، خفت لدرجة انشلت حركتي. كلما إتطلع باخواتي بتخيل إنو جلدهن محروق وعيونن مطفية».

بعد ذلك الاقتحام، لم يعد «سوف نبقى هنا» شعارنا. أصبح السؤال: «كيف ننجو من هنا؟». لم يعد هناك خيار غير الخروج، ولم تعد كلمة الثورة مهمة كما قبل. نحاول أن نتذكر دون أن نسأل ونفسّر. تفرض الأسئلة نفسها على متاهات الذاكرة ونحن نغير طرقنا عندما نلمحها عن بعد. نقفز بين الذكريات ونبتعد عن ألغام الأسئلة المغروسة فيها. لا نريد أن نفكر كثيراً. وأحياناً نشعر أننا نريد فقط أن نحظى بحياة طبيعية. نشعر بالخجل لأن خططاً عظيمة لإنقاذ العالم قد تلاشت من قلوبنا بهذه السرعة. لقد هبّت الرياح وتعرت نهائياً شجرة الشباب المزدهرة. أتأمل في حيواتنا، هل للثورة أثر؟ لقد تمردنا وخرجنا عن الطوق مراراً. لكن أكثر ما نريده اليوم أن نحظى بحياة عادية، ألا يجوع أهالينا وأن لا يُعتقل أحد منهم. هل عاد الأسطول الذي بنيناه ليمخر في الحوض الصغير الآمن؟

نحاول أن نغير الحديث. أشعر في فمي بطعم المرارة، مرارة سامة. أحدق في صور صديقاتي المتحركة على «الغوغل ميت» وأتلمس ما إذا كان هناك مكان لأُلقي به بتلك الكتلة الثقيلة التي تجلس على صدري وأكاد أختنق بها: هل كنا مجانين؟

- كنا مراهقات

- لأ كنا مفكرين الثورة رح تخلص بكم شهر متل مصر

- كنا مو عرفانين شو حيصير

- ما كنا عم نفكر

- طيب بتندموا؟

- لأ!

- لأ

لم نكن مجانين، لا. ولم نكن طائشات. أتذكر أننا كنا نفكر كثيراً ونتناقش كثيراً. وكنا نحسب تصرفاتنا. أنا كنت أعرف أني سأُعتقل، ولم أكن أجهل ماذا يعني المعتقل. قرأت القوقعة وتكلمت مع الدكتور براء السراج وقرأتُ مذكراته عن السجن. وقرأت لهبة الدباغ كتابها عن الاعتقال خمس دقائق فحسب، وكثيراً من منشورات فيسبوك عن تفاصيل الاعتقال. وكنت أتخيل كل ما يمكن أن يحدث لي. لكن لم يكن هناك خيار آخر للتغيير غير هذا. الأفق المسدود كان يقتلنا ببطء. واخترنا نحن أن نُلقي بأنفسنا فيه ونفتحه. لم نفكر في الثورة ولم نخترعها بل فرضت نفسها على وعينا وجذبتنا إليها.

في مظاهرة الميدان، مرّ كلام والدي ببالي، وحديثُه عن سوريا التي لن تكون إلا عراقاً ثانية. عن أننا «شباب الثورة» لسنا إلا حطباً في مواقد الدول الكبرى. لكني وقتها، عندما ارتفعت أصوات التكبير، شعرتُ بقوة لا مثيل لها تمشي في عروقي. عندما رأيت الشباب والصبايا يهتفون، شعرتُ بروحي كما لم أشعر بها من قبل. لم يسبق لي أن شاهدت منظراً فوق-إنساني بهذه الحدة، ومتوافقاً مع قلبي بهذه الصورة. هؤلاء الشباب، الذين لم أرَ مثل عنفوانهم، مستعدّون كلهم للتضحية بذواتهم من أجل الشي الأكبر. ذوى كلام والدي وتبخَّر. لماذا على أمي أن تكون أهمّ من أمهاتهم؟ وحزنها أهم من حزنهنّ؟ لماذا على أبي أن يتمدد قرب المدفأة مرتاح البال، بينما يهرول آباؤهم من فرع لآخر؟ لم أشعر بوعيي مفتوحاً بهذه الصورة من قبل، لم أكن حاضرة بهذا الشكل من قبل.

هل يمكن لكل هذا أن يكون تهوراً؟ هل يعقل أن يكون والدي على حق؟ ما أشعره في دمي لا يكذب. في تلك اللحظات كنت أشعر أن العالم ليّن، وأننا نشكله بأصواتنا بهتافاتنا وأن الماضي لنا، ونحن ندعك وسخه بأقدامنا.

مرت عشر أعوام. لا يمكنني أن أُنكر ذلك الذي شعرت به روحي. ولا أعرف إن كان علي أن أستغرب من تلك الجرأة.

لمَ خرجنا إلى الشوارع؟ لمْ يكن الجوع أو الرغبة بتغيير نظام الحكم أو الألم هو محركنا، بل كان التوق، التوق إلى الحرية. ومن وقتها ونحن نتسلق هذا الجبل الشاهق، نتسلق قمة الحرية الصعبة. ولكن الحرية ممّن، وممَّ؟ لا أعرف بالضبط، لكن إن كان علي أن أختصر سنواتي العشر الماضية، فقد كانت صعوداً مستمراً على جبل الحرية. الحرية من الأنظمة المستبدة في البداية، ومع الوقت، الحرية من كل المستبدين داخلنا، الدين والأهل والعادات والتقاليد، والعقل المتيبس والأفكار القديمة. لم تنتهِ الثورة في داخلِنا، لكنها أصبحت أكثر تمهُّلاً وأكثر عقلانية، وأصبحنا نحن مليئين بالجراح. ومع الأيام، وبعد أن كبِرنا وتوسَّعت مداركنا، توسع الصراع أيضاً، وفاض عن حدود البلد وحدودنا، وتفجر. الصراع لم يعد صراعاً بين المعارضة والنظام، بل بين الخير والشر، بين الانغلاق والانعتاق.

انتشرت مؤخراً عبارة «تجرأنا على الحلم ولم نندم على الكرامة» في أوساطنا. ترددت كثيراً قبل أن أضعها على فيسبوك. حسناً، لقد تجرأنا على الحلم. لكن ماذا يعني الشق الثاني؟ هل ندمنا على الكرامة؟ هل المقصود أن مجرد قولنا «لا» هو كرامة؟ هل هي مرتبطة بالشق الأول، والكرامة هي الجرأة على الحلم. أعرف أننا تجرأنا، بل أندهش لتلك الجرأة. لكن إلى أين أوصلتْنا الجرأة؟ ماذا بقي لنا من السير المقدس نحو الحرية؟ ما الذي بقي لنا من العبارات التي بخَخْناها على الجدران التي هُدِّمت؟ مالذي ترسَّب في أعماقنا من هتافات المظاهرات؟ عمَّ كنا نبحث ونحن نخطط للمظاهرات، وماذا وجدنا؟ لم يتبق لنا غير الجراح العظيمة. العزيزة علينا. لا أشعر بالندم أبداً، لكن بالحيرة.

لسنا راضيات عمّا وصلنا إليه، لكننا راضيات عن أننا لم نخُن الإنساني الكامن فينا. راضيات أن أحاسيسنا لم تكن متبلدة. تزامنت الثورة مع فترة نضوجنا وتفتُّحنا على الحياة؛ على فهمنا للحرية، لكننا لم نخرج إلى الشوارع لأننا معجونات بالفوضى ومُحبّات للشغب. خرجنا لأننا شعرنا أن خروجنا يمكن أن يغيّر الخط التاريخي المُعوَجّ الذي تسير به الحياة. خرجنا لأن الطريق بحاجة لتصحيح ولأن هناك أفقاً مسدوداً. لأن هناك مخاضاً، عليه أن ينتهي بالولادة. حتى لو يكن الجنين معافى.

تزامنت الثورة مع عنفواننا الذي أردنا به أن نغيِّر العالم، كنا مستعدين أن نبني من أجسادنا جسراً لتعبر من خلاله الأجيال القادمة. لم يكن ما فعلناه جنوناً. بل كان منبعثاً من مأساة كبيرة، أدركتْها حواسُّنا. عندما حلمنا بالتغيير، لم نكن مدركاتٍ للفاجعة التي تنتظرنا، لكن عندما بدأتْ ملامح هذه الفاجعة تلوح لنا، لم يكن بوسعنا إلا أن نكمل.

أشعر بالخوف في روحي، وبتنميل في ذاكرتي وأطراف أصابعي، وأنا أكتب. أفكر في كل ما دفعناه ثمناً لتلك الجرأة وذلك التوق. أفكر في كل الحناجر المهشَّمة، والبيوت التي استُبدلت خيماً، أفكر في أرغفة الخبز المعجونة بالدم، في الجدران التي كتبنا عليها وأصبحت حطاماً، في مئات الشباب الذين تظاهروا وأصبحت أسماؤهم أرقاماً. وأتساءل: تلك الجرأة التي كانت تدفعنا لنحفر عميقاً في الأرض بكل ما أوتينا من قوة، هل نحاكمها بما فعلت؟ أم بما سعت للوصول إليه؟