جرى إحياء الذكرى العاشرة لاندلاع الثورة المصرية على نطاق واسع. بالعودة إلى أيامها الأولى، أدهشني مدى صعوبة تخيل العديد من النشطاء والصحفيين والمثقفين – وأنا من بينهم – أن ثورة شعبية يمكن أن تنجح في الإطاحة باستبداد راسخ. قبل 25 يناير 2011، لم يتخيل أي ممن تحدثت إليهم أننا على أعتاب حدث استثنائي. لم يتوقع الصحفيون والخبراء إمكانية اندلاع ثورة. كان حديث الأصدقاء والنشطاء عن الاحتمال الخيالي لاحتلال ميدان التحرير نوعاً من المزاح. عندما جاء اليوم وتمكن المتظاهرون من احتلال الميدان لبضع ساعات، اهتز اليقين السابق قليلاً. في صباح اليوم التالي، شاركت في كتابة مقال افتتاحي للصحيفة التي كنت أعمل فيها، تساءلنا فيه بتحفظ عن إمكانية تطور الاحتجاجات، ولم يكن احتمال سقوط النظام قريباً يخطر على بالي مطلقاً.

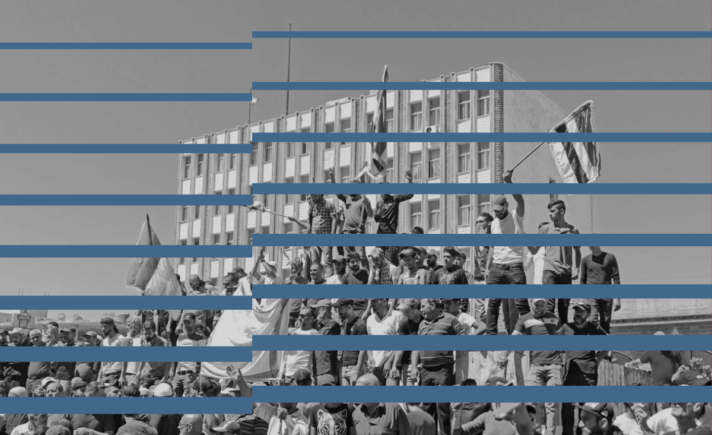

تغير كل ذلك بحلول يوم 27 يناير، عندما بدأ يظهر شعور بأننا قد نشهد تحركاً غير مسبوق، وبعد أربع وعشرين ساعة، انهارت الشرطة المصرية وقوات الأمن في مواجهة المظاهرات التي عمت البلاد، وفجأة ترنح رئيس حكم مصر لمدة ثلاثة عقود.

قبل أسابيع قليلة، شجعتني المحادثات مع الأصدقاء في موقع مدى مصر والجمهورية على التفكير في حدث ثوري آخر اندلع منذ أكثر من قرن ونصف: موجة الثورات الأوروبية عام 1848. في ذلك العام نشر كارل ماركس وفريدريك إنجلز البيان الشيوعي، محذرين من أن شبح الشيوعية يخيّم على أوروبا. دفعت هزيمة ثورات 1848 ماركس وعائلته إلى المنفى، حيث كانت تنتظرهم حياة الفقر والمرض. اندلعت أحداث عام 1848 بعد عقود طويلة من الثورة الفرنسية، حين كان العديد من المثقفين الأوروبيين يفكرون في تطور مجتمعاتهم عبر الانتفاضات والتحولات الثورية. كان التاريخ عبارة عن سلسلة من الانفجارات الدرامية التي تتكشف على نحو متواصل.

كانت ظروفهم مختلفة تماماً عن ظروفنا. في عام 2011، كانت روح الاستقرار راسخة في عقول الكثيرين من حولنا، تلك الروح التي تطورت في العقدين السابقين. جادل الخبراء بأن النظام السلطوي لن يتغير، وأخبر الحكام شعوبهم أن الحفاظ على النظام هو جوهر السياسة، واعتقد العديد من النشطاء والإصلاحيين أن أي تغيير جوهري ليس ميؤوساً منه تماماً، إلا أنه لن يحدث أبداً عن طريق مواجهات درامية مع السلطة. بدأت هذه الرؤية تتغير في السنوات الأخيرة من رئاسة مبارك، ولكن، في أغلب الأحيان، كان نقيض حكم الرجل القوي في خيال الكتاب والمثقفين وصانعي الأفلام هو الفوضى، وليس الحراك السياسي الفعال.

في عام 1852، أصدر ماركس كتابه الثامن عشر من برومير–لويس بونابرت الذي أوضح فيه كيف استولى لويس نابليون على زخم الثورة وانقلب عليها، ثم أعلن نفسه إمبراطوراً. كان ماركس قد تنبأ بانتفاضة ثورية عنيفة تطيح بالطبقة البرجوازية قبل ثلاث سنوات، إلا أنه اضطر إلى إعادة التفكير في الأمر لتفسير سبب انتهاء الانتفاضة الثورية في فرنسا بأن الجمهوريين طالبوا بإعادة الحكم الملكي مرة أخرى.

على الرغم من اختلاف الظروف التاريخية، استدعى المراقبون – من علماء الاجتماع إلى اليساريين المنظمين – كتاب ماركس أو المفاهيم التي طرحها فيه، لكي يفهموا كيف انتهت ثورة شعبية باستيلاء العسكر على السلطة بعد عامين. لكن البحث عن أوجه تشابه دقيقة مع ماضي أوروبا الغربية لتشخيص حالة مصر بعد 2013 – على سبيل المثال، وصف النظام العسكري الذي يحكم البلاد حالياً على أنه بونابارتي – قد يكون محفوفاً بالمخاطر الفكرية. وبدلاً من استعارة أفكار من الكتاب لشرح حاضرنا بسهولة، فإن القراءة البناءة لكتاب الثامن عشر من برومير وفهم منهجه في مقاربة التاريخ قد يُلهمنا بالتفكير في تاريخنا ويساعدنا على تأمل ما حدث لنا في السنوات السابقة.

على الرغم من أنه يحتوي على بعض علامات التفكير التاريخي الخطي الذي ساد في القرن التاسع عشر، إلا أن الكتاب لا ينغمس كثيراً في أي وعود للتحرر في المستقبل، ولا يقدم وصفات لكيفية تحقيق ذلك. فحوى الكتاب انعكاسية أكثر منها غائية. في الصفحات الافتتاحية الشهيرة، كتب ماركس: «إن تقاليد جميع الأجيال الميتة لها ثِقل الكابوس في أدمغة الأحياء». أفعال الأحزاب والفصائل والطبقات الاجتماعية التي يحكي عنها، مشروطة بآثار متراكمة من الماضي، لكن تلك التنظيمات لا تعيد تمثيل سيناريو مكتوب مسبقاً. يروي ماركس الأحداث بين عامي 1848 و1851 كسلسلة من التطورات والتراجعات من قبل فاعلين مختلفين وطبقات مختلفة، وليس كحركة مستمرة إلى الأمام في الزمن. الثورات لا تحدث خارج التاريخ، ولا يميل التاريخ بالضرورة نحو الثورة.

مع مرور الذكرى السنوية للثورة، لا تزال بعض الروايات التذكارية تميل إلى الحنين الأخلاقي الذي يضرب بجذور الثورة في تطلعات تبدو خالدة. في هذه الرواية، كان المتظاهرون مدفوعين بقائمة عامة من المظالم، من الفساد إلى القمع، إضافة إلى التوق الشديد لتحقيق العدالة. عدم استعدادهم لتحويل هذه الشكاوى والرغبات إلى هدف مشترك، بعد الإطاحة بمبارك، أدى إلى نهاية مأساوية تمثلت في فشل عملية التحول الديمقراطي.

حتى لو لم تجعل الظروف التاريخية الثورات تحدث بأي طريقة ميكانيكية، فإنها تجعلها ممكنة. أصبحت الثورة المصرية ونتائجها ممكنة بفضل تقارب الأنماط التي نشأت منذ السبعينيات – إعادة الهيكلة النيوليبرالية على نحو متزايد، وانتشار المحسوبية، وإحياء النزعة الإسلاموية، ووجود إمبراطورية بوليسية متعجرفة، والحراك الشعبي، وإعادة الاصطفاف مع القوى الإقليمية والدولية. حددت أعداد صغيرة من الأفراد بعض اللحظات المحورية في الأحداث والقرارات التي ربما كان من الصعب توقعه – المحتجون الذين أحرقوا أقسام الشرطة، والنخب المدنية التي انخرطت في الأحزاب، ومسؤولو إدارة أوباما الذين أرسلوا إشارات متضاربة، وضباط الجيش والشرطة المصريين اتخذوا خيارات مصيرية. كان من الممكن أن تؤدي كل هذه الديناميكيات إلى نتائج مختلفة.

عادةً ما تحثّنا الذكرى السنوية على التذكر، وغالباً ما ينطوي فعل التذكر على التظاهر بالموضوعية، وإعادة بناء الماضي كما حدث تماماً، لكن لا توجد سردية واحدة أصيلة للثورة، ولا ينبغي أن توجد مثل هذه السردية. لم يكن الثوار أبطالاً ولا ضحايا بأي معنى مطلق، فالثورة لم تكن مؤامرة حاكتها قوى إقليمية أو دولية، كما تزعم الآن شخصيات إعلامية تابعة للنظام، ولم تضع البلاد على أعتاب تحول ديمقراطي حقيقي، كما يعتقد أنصار الإخوان المسلمين.

إن تذكر تاريخ الثورة على أنه لحظة فوضوية وعرضية، لا تحدها بدايات ونهايات ثابتة، ولا تقتصر على مجرد مسألة فشل أو نجاح، يترك الباب مفتوحاً أمام إمكانية مراجعة فهمنا لما حدث مستقبلاً. نحن دائماً نرى الماضي من خلال نوافذ العالم الذي نعيش فيه؛ وكلما تغير حاضرنا، كلما تغيرت القصص التي نحكيها حول كيفية فهمنا للماضي. شظايا التاريخ من هذين العامين – من انضموا إلى المظاهرات ومن رفضوا الانضمام إليها، ومن واجهوا الجنرالات الحاكمين ومن تصالحوا معهم، ومن كرّسوا أنفسهم للمثل العليا ومن اهتموا بالتفاصيل اليومية – لا تحتاج إلى وضعها في سياق قصة أكثر إتقاناً من الماضي نفسه الذي تسعى إلى تصويره. مثلما فاجأتنا الثورة نفسها في يناير 2011، فإن استرجاع ذكرياتها وسردها يجب أن يفاجئنا أيضاً.