1

تمتد حدود مملكة «عنتر حرمي» من الكوبري الحديد حتى مضارب القمح شرقاً، ومن مصرف الجاز جنوباً إلى كمين الشرطة عند المستشفى الدولي.

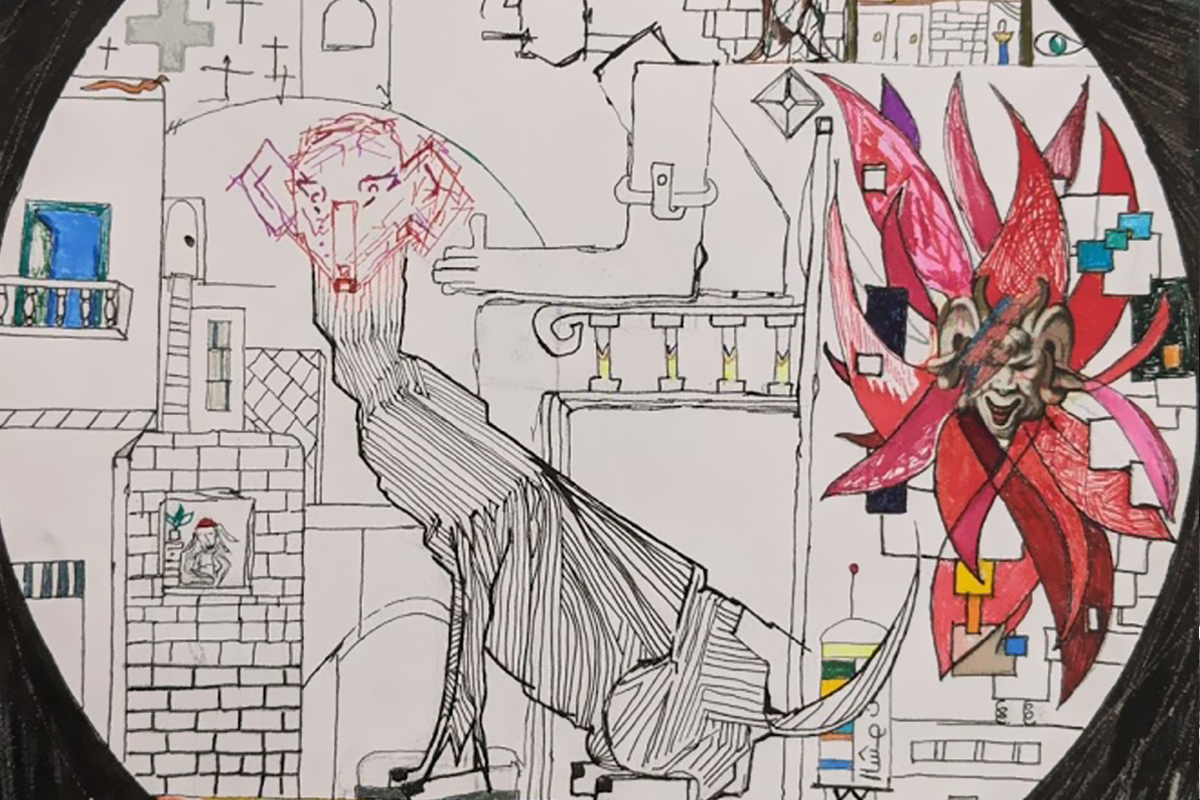

يجلس على العرش باسطاً يده وحمايته على البشر والشجر، وقبلهم الكلاب. يمتدّ صيته إلى خارج تلك الحدود، وصدى أفعاله يُدوّي في أرجاء دلتا النيل. أمّا ملحمة اقتلاعه لشوكة الملك فمجسَّدة في لوحات الجرافيتي على سور مدرسة «أم المؤمنين الثانوية للبنات». وكان قد استدعى لرسمها من الإسكندرية أكابر فناني الخط والجدران، أمثال جمال الدولي وملكة الأزاريطة، وكلفهم بصياغة: قصة الكفاح ومشاقه، مرارة الهزيمة وآلامها، وحلاوة النصر وآماله؛ في رؤية بصرية موّزعة على 19 لوحة بامتداد سور المدرسة. وتفصيلها أن ضابط المباحث الجديد أرسل في استدعاء عنتر بسبب وشاية من جزّار.

رد عنتر الاستدعاء، وقال لأمين الشرطة: «لا أذهب لأحد، ومَن أرادني سعى».

فأرسل الضابط «بوكس» فيه أربعة عساكر وثلاثة أمناء شرطة، وصلوا إلى منزله المبني وقتها بالطين وجذوع النخيل، فأخبرتهم أمه بخروجه منذ الصباح، وكانت امرأة داهية بينها وبين عنتر عداء وكراهية، وأرادت التخلص منه أو ربما تأديبه – لا نعلم حقيقة نيّتها لكنها دلَّتهم. «تجدونه في حوش عيسى مع السرسجية والشمحطجية، يشربون السيبرتو ويشدّون الكُلَّة».

ذهب البوكس إلى حوش عيسى تسبقه أصوات السارينة، فهرب كل مَن في «القعدة» إلا عنتر. وقف شامخاً وحوله ينبح أحد عشر كلباً. نزل الجنود من البوكس، وما إن لامست أقدامهم تراب الأرض حتى كرَّت عليهم الكلاب ونبحت، فأمسك عسكري بحجر، وقذفه في وجه كلب، فكانت إشارة البدء وفتكت الكلاب بالعساكر. بل على مرأى من السكارى شاهدوا عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات، وكيف فتحت الكلاب باب السيارة وسحبت السائق من خلف المقود. كأنما هي مأمورة، كل هجمة محسوبة: «عوّروا لكن ماتقتلوش». هاجموا أيادي العساكر، ونشبوا أنيابهم في سيقانهم حتى أعجزوهم وأقعدوهم على تراب الأرض.

انتهى المشهد برجال الداخلية ينزفون، تحاصرهم الكلاب في دائرة. ثم تقدم نحوهم عنتر وبصق على كبيرهم، وسار يتبعه الكلب الحادي عشر.

اختفى عنتر بعد هذه الحادثة. تكاثرت في غيابه الأقاويل. طلب ضابط المباحث من الحاج إبراهيم والي – كبير الأشقياء – تسليمه ما إن يظهر. ثم بعدها بيومين أُلقي القبض على الحاج إبراهيم والي، وقيل عثروا في مخزن إسمنت تابع له على كميات كبيرة من البانجو وكراتين من الترامادول والبنكنيول والبولامور، وأثناء القبضة شاهد الجميع عنتر واقفاً على الناصية وبصحبته كلبان أسودان، يضحك ويشخر ويبصق.

حين اتهموا عنترة بخيانة العهد، قال إنما الخائن الحاج إبراهيم، الذي رغب في قبض رقبته ورميه للمباحث. وكل ما فعله أنه تغدى بالحاج قبل أن يتعشى به.

ثم كان أن تطلقت هند بنت عميرة من الحاج إبراهيم، وتزوجت عنتر. ولم تكن تلك الأيام هانئة، بل صراعات، وفرك، وهلك. لوحات الجرافيتي تُصوّر أبرزها، مثل معركة سوق الخضار، حين فرض على بائعي الطماطم تسعيرة إجبارية، فرفعوا السكاكين في وجهه فأطلق عليهم الكلاب؛ أو موقعة قميص النوم الأحمر، حين حضر عادل شَكَلْ لأرض المملكة لتخليص دين لدى الأستاذ محمّا سامح، فاعتبرها عنتر تعدياً على حدود مملكته وسلطانه، فانقضّ على عادل ورجاله، وشرَّحه، وشَكَّلَ بالسكين على وجهه وصدره وطيزه، ثم أمر بقميص نوم أحمر ألبسه لعادل شَكَلْ، وجرّه خلفه في الشوارع حتى حدود منطقته في أرض الجمعية. وصوّرت الفنانة ملكة الأزاريطة هذا المشهد الجليل في لوحة ألبست فيها شَكَلْ قميص نوم أحمر وقناعاً جلدياً أسود، يتدلى منهما سلسلة ذهبية، نهاية طرفها في يد عنتر الذي يرتدي جينزاً أسود وفانيلا حمّلات بيضاء مبقعة بالأحمر من دماء المعركة، يخطو مرفوع الهامة، منتصب القامة، وحوله الكلاب بلا طوق. بينما كتب الخطاط جمال الدولي أسفلها بخط كوفي «الهرم فاضي وخوفو راضي».

2

شعرتُ بالغيرة حين صار تجاوب بينهما، ثم أصبحتُ أتلمّس حكايته عنها. يزداد فضولي ويفيض شوقي، فأسأله بشكل غير مباشر حتى أدفع الحديث لتلك المنطقة، لكن في الأيام الأخيرة لم أعد أستحي من سؤاله مباشرة:

– عامل إيه مع سالي؟

– اسكت ياض، مش بعتت لي جواب جديد.

– والمصحف؟!

– ……

وددتُ لو أطلب منه رؤية الخطاب، لكن الغيرة ألجمت لساني، وهو كعادته في الانتقال من موضوع لآخر، حاد بحديثه عن الأمر:

– تعرف ياض أن أحمد زكي في الفيلم حالق شعره بالحق وحقيقي مش مركّب باروكة؟

لم أكن مجنوناً مثله بأحمد زكي، لكن لن أرفض دعوة إلى السينما حتى لو فيلم «أيام السادات». يومها زوّغنا من المدرسة بعد الحصة الأولى، وتوفيراً لنفقات المواصلات، قرّرنا المشي إلى السينما على أن نبتعد عن الطريق الرئيس، لأن مايكل خشي أن يرانا أحد معارفه فيخبر أهله. حثثنا الخطى في الطريق الموازي للترعة حتى نصل إلى مخازن الغلال ومضارب الرز، ومن هناك ننعطف إلى طريق الشركة القومية لنغادره من ميدان مَشعَل ومنه إلى السينما.

أردت أن يعود الحوار إلى سالي والخطاب، أو أن يحكي لي مرة ثانية عن القُبلة والحضن تحت السلم، لكنه انجرف إلى موضوعه الأثير:

– إنت عارف إيه سر عبقرية أحمد زكي؟

لم ينتظر إجابتي بل أكمل…

– أنه شَبَهْنا، ملامحه مصرية، لمّا تشوفه تِحِس إنه بيعبَّر عنك.

شمس الربيع تُضيء بشرته، فتجعلها أكثر بياضاً بلون أحمر خفيف على وجنتيه. أدار وجهه نحوي، فدوَّختني عيونه الخضراء وشفاهه الوردية نصف المفتوحة، والمشرعة على احتمالات وأمنيات وأحلام واحتلام.

لن أمتلك الجرأة وقتها على تقبيل مايكل أو مصارحته بمشاعري، بل سأعيش مع ذكرى الحب من طرف واحد للأبد، أبحث عن فتى أبيض بعيون ملونة وشفاه وردية ويظن أن أحمد زكي يشبهه.

كل مرة أستمع فيها إلى أغاني ديفيد بوي أتذكّره. كان هو مَن عرّفني على أغاني بوي، نجلس في الفسحة نستمع إلى الووكمان: سمّاعة في أذني وسمّاعة في أذنه، وكلّما ودّ لفْت نظري إلى نغمة أو انقلاب لحني، لامس ساعدي بأصابعه أنْ «هنا انتبه».

وصلنا إلى مخازن الغلال، وفيه تنتصب أطلال ثلاث صوامع، ارتفاع كل واحدة يتجاوز العشرة أمتار، لكنها مهجورة خربة، وقد نبت الزرع الشيطاني في أرضها وصَدِئَ حديد أسوارها.

منهمكين في أحاديثنا عن السادات وأحمد زكي، لم أشعر إلا ويدٌ عنيفة تقبض على حزام بنطالي من الخلف، وتسحبني إلى الوراء، فأتعثر بحجر وأندلق على ظهري، لأرى عيّل سمين يقبض على مايكل من ياقة قميصه، ويرفعه لأعلى، وثالث يقف ممسكاً مطوة مغلقة:

– اثبت ياض إنت وهو وخليك حلو، المطوة مقفولة أهي.. بس اسألوا عني، لو اتفتحت لازم تتزفّر.

كانوا ثلاثة، أجسامهم أكبر منّا، أظافرهم طويلة متسخة، والسمين أبو كرش – القابض على مايكل – حافي القدمين.

دائماً ما نبّهتني أمي، في حالة تثبيتي، أن أُطيع ما يطلب، وأعطيه الفلوس وأيّاً كان ما أحمله ويريده، لأنه وعلى حد قولها «مافيش حاجة تعوّض تعويرة في وشك». كنت الآن ملقى على الأرض، ومن جذبني لا يزال قابضاً عليَّ من قميصي، أما مايكل فتلجلج، وتجمّعت الدموع في عينيه وخرج الكلام من شفتيه متلعثماً، وهو يترجّى العيال:

– وحياتك يا عمّو مش معانا حاجة.

-عمّووو؟! (شخر واحد وضحك الاثنان) طلَّع ياض…

أنزله السمين أرضاً وكاد أن يمد يده في جيبه، إلا أن فتحاً مبينا قذفه الله على لساني، فقلت:

-على فكرة أنا ساكن عند الكوبري الحديد، ومنطقتنا تبع عنتر حرمي، يعنى في حمايته، عايز تقلّبنا براحتك، بس الكلام دا هيوصل له.

فكَّ القابض على ياقة القميص قبضته، واعتدلتُ واقفاً وأنا أنفض الغبار عن ملابسي. لم أكن أعرف عنتر حرمي شخصياً، ولا رأيته إلا في لوحات الجرافيتي على جدران المدارس، لكن لم أشأ أن يأخذوا ما ادّخرناه لتذاكر السينما، ولم أُرِد رؤية دموع مايكل لأنه لن يَدَعَني ألعقها.

ارتبكوا ما إن ذكرتُ اسم «عنتر»، نظروا لبعضهم ثم سألونى عن عنوان سكني، فقلت لهم اسم عائلتي، فتوتّروا أكثر. الولد السمين أمسك معصم مايكل، وعرضه على رفيقيه:

– الواد دا أربعة ريشة.

الممسك بالمطواة حدد مساره، فقال:

– حلو أوي، روَّح إنت يا حلو لبيتكم عند الكوبري وفي الأمان، لكن العضمة الزرقا دا يخصّنا، اقلع ياض الجزمة اللي أنت لابسها دي، وطلّع اللي في جيوبك.

شبح عنتر حرمي الذي حضر لدى ذكره سند ظهري، وجرّأني على الخطوة التالية، فقلت مبالغاً في انفعالي:

– لا أبوس إيدك، قلّعني أنا وبلاش مايكل… إنت مش عارف دا مين؟ دا ابن القسيس بتاع الكنيسة القديمة، يعنى إنت خايف من كلاب عنتر ومش خايف من أسود الكنيسة! دا عنتر أصلاً اتعلم يخاوي الكلاب ويوالفها من قسيس الكنيسة أبو مايكل دا، دول مخاوين ومربّين أسود جوا الكنيسة علشان يحموا نفسهم، ولو حصل للواد دا حاجة أنا هتأذى قبليك، لأنه خارج أمانة معايا…

حرك الممسك بالمطواة السلاح المغلق في يده، وبرطم:

– يوم أسود من أوله، وأنت واخده بقى ورايح على فين كدا؟

– رايحين الموقف علشان أركّبه وأروّحه، علشان تِعِب في المدرسة، وناظر المدرسة كتب له انصراف.

كنت أضع ثمن تذكرة السينما في جيب بنطالي الخلفي، وأجرة المواصلات التي وفّرتها في جيبي الأيمن، فأخرجت ما في جيبي الأيمن، وقلت:

– طيّب والكعبة الشريفة علشان تصدّقني، هنا كل اللي في جيبي، بس بلاش تقلعني.

خطف النصف جنيه من يدي، ثم سحب بلغماً وبصقه على الأرض بجوار قدمَيْ مايكل:

– أي حاجة من وشكم.

وتركونا وانصرفوا باتجاه صوامع الغلال، ثم استدار السمين الحافي لنا، وقال:

– إنت ياض ريحتك عاملة كدا ليه؟ ابقوا استحمّوا أو بطّلوا الزيت اللي بتاكلوه دا…

3

تحت ظل الشجرة الوارفة بين غرفة الموسيقا والحمامات، جلست على المصطبة الحجرية وفي يدي سندوتش الجبنة الرومي، وفي أذني سماعات الووكمان. لم يكن معي سوى شريط كوكتيل حصلت عليه من مايكل يحتوي على عدد من أغاني ديفيد بوي وكْوين. استمعت له كثيراً حتى أصابني الملل، فأخذت أقلّب محطات الراديو حتى عثرت على أغنية كليوباترا بصوت محمد عبد الوهاب على إذاعة الأغاني. كانت المدرسة شبه خالية في ذاك اليوم، فمع اقتراب موعد الامتحانات، يفضّل معظم الطلبة الاعتماد على الدروس الخصوصية والمذاكرة في المنزل.

برودة رخام المصطبة تنفذ إلى الأجساد، فترطّب من حرارة الجو، وتحت ظلال الشجرة متشابكة الأغصان، يأتي النسيم فيأخذني من الوحدة، ورطوبة وزهق الربيع، وبضان المدرسة.

ضربني الشجن وأنا أستمع لأغنية كليوباترا. تذكرت شغف جدي بأغاني عبد الوهاب، خصوصاً أعماله القديمة وأغانيه الفصيحة. لطالما استمعت لتلك الأغنية في صغري، جالساً في حجره. الكاسيت على الطاولة، وكوب الشاي بالنعناع في يده، يشرب رشفة ويمنحني رشفة.

تذكّرت جدي، وتذكّرت مايكل، ولم أعرف لماذا خرجت دمعة صامتة من مقلتي، وفي شجىً همهمتُ بالكلمات مع عبد الوهاب وهو يغني:

يا ضفاف النيل يا خضر الروابي

هل رأيتنّ على النهر فتىً غضَّ الإهابِ

أسمرَ الجبهةِ كالخَمرةِ في النُّورِ المُذابِ

سابحاً في زورقٍ من صُنعِ أحلامِ الشبابِ

إن يكن مرَّ وحيّا مِن بعيدٍ أو قريبِ

فَصِفِيهِ وأعيدي وصفَهُ فهو حبيبي

… يهبّ نسيم بارد، يُجفّف دمعة الأسى على وجنتي، يتملّكني إحساس بالسموّ، وأتمنّى لو تدوم اللحظة للأبد: مكتملاً في ذاتي ووحدتي تحت ظل شجرة لا أعرف اسمها، بلا هموم، ولا خطط للغد. تسير أيامي في دَعَة لا ينغّصها إلا هرمونات البلوغ ونوبات الاكتئاب المصاحبة للمراهقة.

غائرة تلك اللحظة في ذاكرتي، لأنها العلامة التي أضعها لنهاية مرحلة وبداية كينونة جديدة. روح جديدة حلّت بي، وجوهر قديم انسلّ خارج خلائطي. وآية ذلك وعلامته أنني حين عدت بنظري إلى الكتاب، لم أميّز حروفه، وتداخلت كلماتُه، وطُمس معناه.

ثم رأيت خمسة يتقدّمون نحوي من الممر الفاصل بين الحمام وسور المدرسة، ثلاثة منهم ليسوا طلبة في مدرستنا، غير أن الاثنين الآخرين كانا طلبة ووقفا بعيداً حين رأيتهما، وأشار أحدهما نحوي وسمعته يلفظ اسمي.

نحوي خطا الثلاثة. كانت هذه العلامة الثانية، فالآية تبشّر بثلاث نجمات أو ثلاثة مجوس، أو ثلاثة ملوك يحملون البشارة. سألني أقصرهم إذا ما كنت فلان الفلاني؟ فقلت نعم هو أنا ذا.

وضع أطولهم يده على كتفي، بينما قال القصير: «عنتر حرمي عايزك».

في أي لحظة سابقة من حياتي، لو وصلني استدعاء كهذا لأُصبتُ بإسهال عنيف؛ لبكيت من الخوف واستعطفتهم وتوسّلت إليهم بطلب السماح وأن يتركوني لأمي، لكني كنت في غيم التجلي. نهضت معهم بلا وجل ولا قلق، سوى على حقيبتي التي تركتها في المدرسة، والووكمان الذي أخفيته تحت قميصي وحشرته بين البنطال وبطني. تسلّقنا سور المدرسة خارجين، ثم سِرنا في الطريق الموازي للترعة، لكن بدلاً من الاتجاه نحو الشونة وصوامع الغلال، دخلنا من شارع جانبي لنصل إلى مسجد الحمد، ومنه إلى شارع باب الوداع المؤدي إلى المقابر.

ساروا بين القبور في مسار معلوم لهم، بينما أتعثر خلفهم في الحجارة والحفر والأشواك، وتخطف زهور الصبّار والورود الذابلة على القبور نظري، حتى وصلنا إلى مقبرة مسوّرة بحوش صغير.

دفعوا البوابة الحديدية. دخلتُ خلفهم فوجدت كرسي صالون مُذهّب، يجلس عليه عنتر حرمي الذي عرفتُه من الجرح المميِّز لوجه، والذي يجعل حاجبه الأيسر مشروماً، وأمامه انتصبت كلبة صهباء، جالسة على قائميها الخلفيتين، طولها يتجاوز المتر والنصف، رقبتها طويلة، ووجهها خالٍ من الشعر، بعيون بنية واسعة، وآذان كبيرة تتهدّل على جانبي وجهها. يدعونها «جهنم»، وهي أضخم كلب رأيته، بعضهم يدّعي أنها ليست كلبة، بل سلعوّة أنقذها عنتر من بئر جاف في الصحراء سقطت فيه أو رماها فيه إخوتها، فأرضعها وربّاها وحنا عليها وصار لها بمثابة السيد للكلب.

جلس على الأرض ثلاثة صبية حُفاة الأقدام، أمامهم صناديق من زجاجات المياة الغازية الفارغة، وبجوارهم شوال يمتلئ بالمسامير. يعملون خط تصنيع مولوتوف، يملأون الزجاجات بالمسامير وكسر الزجاج ثم يُضيفون البنزين، ويغلقون الزجاجة بقطعة قماش ثم يعيدونها إلى الصندوق.

ناداني عنتر باسمي، ثم طلب مني الجلوس، أشار إلى الأرض. لكزني واحد ممّن أحضروني في كتفي فجلست على التراب تحت نعليه.

أحنت جهنم رأسها عليّ وشمّتني، شعرتُ بأنفاسها ساخنة في وجهي. ثم تحدث عنتر:

– إنت ياض جبت سيرتي من كام يوم لمّا طلع العيال ولاد شلبي العايق يثبّتوك، صح؟

لم أتردّد ولم أكن خائفاً، بل رفعت رأسي، وقلت:

– حصل، كنت بتحامى فيك يا كبير، أنا ساكن عند شارع بقالة عم محمود و…

قاطعنى بحدة:

– إنت هتحكي لي قصة حياتك؟ ما أنا عارف أصلك وفصلك وأبوك وأمك، إنت قلت للعيال دي إن الكنيسة عندها أسود؟

– حصل…

– إيه بقى الموضوع دا، وعرفته منين؟

انتصبت جهنم على قوائمها الأربع، مشت بضع خطوات للخلف، رقدت على بطنها في الظل، وأسبلت جفنيها.

قلت أن الكلام معروف ومعظم الكنائس لديها أسود وسلاح للتأمين والحماية، فلديهم في الأقبية الكثير من الذهب، وهذا الذهب يُخرجونه في الحفلات والأعياد ليلبسه الكهنة، ثم يعود إلى المخزن تحت الأرض حيث الأسود. ضربت مثلاً مؤكداً كلامي أنك لو مررت من أمام الكنيسة، ستجد لوحة تهنئة بمناسبة عيد الأضحى، لكن سترى «شعار» الكنيسة رسمة لفارس يمتطي الحصان ويطعن أسداً، وأي كنيسة ترى عليها ذلك الشعار معناه أنها محصّنة، وهي علامة إذا تعرض مسيحي في المنطقة لتهديد أو مشكلة كي يهرول ويحتمي بها.

أثناء مدالستي وتدفقي في الكذب، كان يوقفني بأسئلة من نوعية «ولماذا لا نسمع صوت الأسود؟» أو «من أين يأتون بأكل الأسود؟» ولا أعرف كيف أجبت بلا تلجلج وكأنه إلهام من الله سبحانه وتعالى، وكلما سألوا أو استفسروا طرحت سؤالهم أرضاً بسؤال آخر. كأن يقول: «وكيف لا نسمع صوت الأسود؟»، فأقول: «وهل رأيت سُمكَ وارتفاع السور الخارجي للكنيسة؟ تخيل سُمك الجدران، هل رأيت كمية الإسمنت المسلح التي استُخدمت في صب السقف والقباب؟».

أو أن أقول: «يا ريّس، المسيحيون خصوصاً الكهنة لا يأكلون اللحم، لأن صيامهم صيام عن اللحم، ومع ذلك انظر لكمية اللحوم والفراخ التي يتم توريدها للكنيسة؟». أما إذا أعيتني الإجابة على سؤال مثل: «وأين يذهب روث ومخلفات كل تلك الأسود؟»، فأتحصن بصغر سني وقلة إدراكي وإحاطتي وأقول: «وكيف لي أن أعرف؟ ما أنا إلا تلميذ ثانوي».

عاد عنتر بظهره إلى الوراء، وحبرش في حجره. ثم أمر بصرفي بعد وعد مني أن أجد إجابات للأسئلة التي لم أُجِب عنها، وأن أتجسّس على أصدقائي المسيحيين وأُبلغه بأى تفصيل أعرفه أو اسمعه عن الكنيسة وأسودها.

قبل أن أعبر البوابة الحديدية لحوش المقبرة، نادى عليّ مرة آخرى وقال: «ما تخافش حتى لو عندهم أسود، مافيش حاجة تقف قصاد كلاب عنتر».

هززتُ رأسي مؤكداً ثقتي وطاعتي، وعينى على جهنم النائمة في الظل.

4

وصلتني الأخبار وأنا أستحم. أتذكر إغلاقي محبس المياه حين سمعت زميلاً ينادي من الخارج «بيقولوا بلادكم والعة». كنت أجفّف جسمي بينما يحكي لي أن الأمن نزل البلد، وهناك كلام عن عملية إرهابية تستهدف كنيسة.

خرجت من الحمام وارتديت ملابسي، ثم هاتفت أمي سألتها عمّا يحدث، فأنكرتْ معرفتها بشيء وقالت أنها سمعت بعركة عند الكنيسة لكنها لا تعرف التفاصيل. ختمت المكالمة بالدعوة إلى أن يأخذهم ربنا، دون أن تحدد من تقصد، لكن دعت لي بالتوفيق وسألتني ما أحب أن آكله حين أنزل إجازة.

كنت في العام الأخير من الكلية، ويفصلنا عن التخرج شهران، لأصبح ضابطاً ببدلة ونجوم، لكن طموحي أكبر من الاستقرار الوظيفي. ليس لدي أحلام البيت والزواج التي تحتل تفكير معظم دفعتي. أحلامي كانت الصعود السريع، وتوسيع دائرة المعارف والعلاقات، القوة، والسلطة، والفخامة… ثم أيقظني من أحلامي الأخبار القادمة من البلد. للدقة، أيقظت ذكرى بعيدة لم أظن أنها موجودة.

ما وصفته أمي بالعركة كانت محاولة لاقتحام الكنيسة وحرقها، قام بها – كما وصفته الجرائد – مختل عقلي يُدعى عنتر حرمي، قيل إنه أصاب 7 أشخاص بجروح متعددة منهم ثلاثة قساوسة، اثنان منهم في حالة خطرة، وبعد أيام سوف يُتوفى أحدهم بينما سيعيش الآخر بعين واحدة. تعرّضت أجزاء من الكنيسة لتلف وتخريب.

قيل أن عنتر اعتاد الوقوف أمام الكنيسة مع كلابه ومضايقة الخارج والداخل، وأن كلبته جهنم اعتدت على فتاة في طريقها لدخول الكنيسة، فحدثت مشادة بينه وبين عائلة الفتاة، تدخل فيها قسيس الكنيسة، لكن بدلاً من تهدئة الأمور انفجر الموقف، وتحول لعركة أقسم فيها عنتر أن يحرق الكنيسة ومَن فيها.

– شهود عيان أنكروا ما سبق، واستدلوا على كذب وبهتان الرواية السابقة بأن كل من أصيبوا في الهجوم ذكور، ولا توجد بين المصابين فتاة عضّها كلب. بل ألقوا باللوم على شيخ وإمام مسجد الجمعية الشرعية، الذي اعتاد شحن الناس ضد الكنيسة، منتقداً أعمال التجديد والديكور فيها وطالباً من المُصلّين التبرع لتجديد مسجد الجمعية وبناء مئذنة أكبر وأطول.

قرأت تقارير صحفية تُنكِر أن يكون عنتر مختلاً عقلياً، وتصفه بأنه مخبر للحكومة قبل أن يكون بلطجياً، ويستحيل أن يتصرف من دماغه ويهاجم الكنيسة، خصوصاً وأنه ما من عائد مادي سيعود عليه من هذا الهجوم، إلا إذا كان من يحمونه ويستخدمونه في قسم الشرطة هم من سلّطوه أو منحوه الضوء الأخضر.

حاولت تلمُّس تفاصيل ما حدث حين نزلت البلد في إجازة، فعرفت أن هذه المعركة لم تكن الأولى بين عنتر والكنيسة. فلقد اعتاد مضايقة الكنيسة وزائريها من وقت لآخر، وتدخل كبار المنطقة وحاولوا ترضيته، لكن كل مرة تصفو الأمور لبضعة أسابيع ثم يعود لمضايقة روّاد الكنيسة.

ذات مرة، تجرّأ ورغب في فرض إتاوة على من يدخل الكنيسة بحجّة أن «معهم فلوس كتير»، لكن شدّه الأمن وسُجِن شهرين طاف فيهما على سجون الجمهورية. عاد بعدها أكثر هدوءاً وابتعد عن الكنيسة، حتى «هبّت منه» يوماً واقتحم الكنيسة ناوياً ذبح من فيها.

قُبِضَ على عنتر وحوكم، وأثناء المحاكمة خلع ملابسه وأظهر زبره للقاضي وأخذ يخبط على سلك القفص في القاعة وهو يصرخ قائلاً: «العدل يا قاضي… العدل يا قاضي الإسلام، ذنبي إني كنت عايز أحمي المسلمين من أسود الكنيسة، فيكهربوني في بتاعي وبضاني… كل دا ليه علشان المسيحيين!».

أحالت المحكمة «عنتر» إلى مستشفى الأمراض العقلية.

استغل أهل البلد غياب عنتر وقاموا بتسميم كلبته جهنم، وضعوا لها السم في قطع اللانشون، وجبتها المفضلة، ثم تركوها تتلوّى في منتصف الطريق وتعوي. زحفت حتى الترعة لتأكل الحشائش الخضراء وتتقيّأ، لكن السم كان قد نفذ. بدلاً من تركها تموت، أرسلوا أطفال البلد الذين طاردوها برمي الطوب والحجارة حتى ماتت في النهاية دون أن نعرف مِن السم أم من الدماء التي نزفتها من إصاباتها المتعددة. تركوها يومين في العراء تتحلل، وفي اليوم الثالث، حين فاحت رائحتها، سكب أحدهم البنزين على جثتها وأضرم النار فيها. استدعى أهل البلد كذلك البلديّة، فأتى صيّاد ببندقية وقتل كل كلاب الشارع التي اعتادت أن تتبع عنتر.

لم أخبر أحداً بحكايتي مع عنتر، احتفظت بها سراً. درس تعلمته عن أثر الفراشة، وسحر الكلمة، وكيف تخطط وتدير دون أن تتورط ممسكاً بالخيوط من بعيد.

5

لعبت المرجيحة بي وبالبلد.

وجدت نفسي بعد خمس سنوات في مكتب فخم، وتحت يدي أكثر من تلفون، كل واحد مخصص للتواصل مع مجموعة من الكبار في مختلف قطاعات الدولة. منذ بضعة أشهر لم يكن دوري يتجاوز مسؤوليات إدارة مكتب سيادة الفريق، ولم نكن نفعل سوى استلام القرارات من فوق وتمريرها إلى تحت، وترتيب جدول أعماله ويوميّاته، إلى جانب طبعاً مساعدة ابنته في تعلم قيادة السيارة.

لما رأيته مكلوماً بعد وفاة زوجته، اقترحت عليه الترويح عن النفس. قال أن فكرة الزواج مرة أخرى في ذلك السن لا تستهويه، قلت ومن تحدث عن الزواج؟ كل ما في الأمر أن نطلب بسرية استخراج «استمارة عِشرة» من الجهاز، والمسألة تحدث في أمان، والخدمة مصمّمة للقيادات للتخفيف عنهم وعن ضغوط الحياة والمسؤوليات.

صممت «استمارة عشرة» لمراعاة الظروف والوضع الاجتماعي للقيادات، فلا يمكن أن يذهب سيادة الفريق إلى المصيف وينزل للسباحة مع المدنيين، ولا يمكن أن يُشاهَد في مكان عام يحتسي ويرقص مع مدنيين آخرين.

طلب مني سيادة الفريق الإشراف على مسألة استمارة العشرة بنفسي، وألّا يصل الأمر لأي من القيادات الأخرى. وبالفعل، من عرفوا بالأمر كانوا السيد نائب مدير الجهاز، وضابط الاتصال المسؤول معي عن التنسيق. اخترنا فندقاً تابعاً لنا في مطروح، أُخليَ الفندق بالكامل لسيادة الفريق، وأحضرنا فتاتين تم استيرادهما من خارج البلاد، ثم نقلت سيادة الفريق شخصياً إلى الفندق، وأخبرته بأنني سأكون موجوداً في فندق آخر مجاوراً له، إذا احتاجني.

بعد انتهاء الأسبوع، تم ترحيل الفتاتين خارج البلاد، مع التوقيع على جوازات سفرهما تأشيرة منع من دخول البلاد. وعاد سيادة الفريق بروح وشخصية مختلفة. بعد عودتنا بأسبوع حدث الانقلاب، عُزل الرئيس وانتقلت السلطة للمجلس، والذي شهد تعاظم قوة وسلطات الفريق، ولما كنت قد نلت ثقته، فقد أحال لي الكثير من المهام والصلاحيات. وفي قبضة يدي انتشيت بجمرة القوة والسلطة، حتى أنني صرت أستمني متخيلاً نفسي أُصدر الأوامر وأغير المقادير.

لم أتزوج بعد، لكنى لأجل الصعود اجتماعياً، فاضلت بين اللواءات والرتب العسكرية المختلفة، وهل أختار عائلة من داخل المؤسسة أم من خارجها. أمي في كل زيارة تفتح الموضوع وتعيد وتزيد. حديثها كله عن الزواج والخلفة وشوقها لرؤية الأحفاد، وفي منتصف هذه الجمل تذكر الخدمات التي يطلبها منها أهل البلد. أستمع لها عادة نصفَ مُنصت، وأنا أتابع الأخبار في التلفاز أو أقلب في أجهزة الموبايل المختلفة تحت يدي، ثم سمعتها تلفظ اسم «عنتر».

وضعت ما في يدي وانتبهت لها، فقالت أن أم عنتر – التي اندهشتُ لأنها لا تزال حيّة – جاءت واستعطفتْها حتى أتوسّط لإخراج ابنها، ولم تغادر قبل أن تعطيها ملفاً يحتوي ما تدعي أنها شهادات تثبت أن ابنها بخير وليس مجنوناً، ويجب أن يخرج من مستشفى الأمراض العقلية. ناولتني أمي الملف، قرأت السطور الأولى وتوقفت أمام الاسم «تامر أحمد يحيي حرمي». ضحكتُ وقلتُ لأمي: «بعد كل دا واسمه تامر؟».

دعت لي أمي، وقالت أنه غلبان، وله حتى الآن أربع سنوات في المستشفى، يعني كأنه قضى العقوبة. قلت لها: لا طبعاً ليس غلبان، لكن سأتدخل…

وقد كان.

6

رفضت زوجته العودة معه إلى البلد. لم يعترض. بل رحّب بقرارها وتمنّى بينه وبين نفسه أن يكون انفصالهما المؤقت تمهيداً لفراق أدرك اقترابه.

كان موقوفاً عن العمل، ومع ذلك أرسل طلب إجازته للأمانة العامة لوزارة الدفاع، وإن عرف أنهم لن يلتفتوا إليه، وقرار إحالته للتقاعد سوف يصدر بالتأكيد في الحركة الجديدة بداية الشهر. فكر في كل هذا وهو ينسلّ في فراشه، في غرفته ببيت أمه التي غادرها آخر مرة حين كان في الثانوية. ينظر حوله في الغرفة قبل أن يروح في النوم ولا يعرف هل أصاب أم أخطأ بالرجوع؟ ثم نام..

كل يوم يمرّ، تبتعد تفاصيل ما حدث عنه. تاريخه المهني منذ دخوله الكلية وتخرجه، وعمله، وصعوده لأعلى الهرم، ثم الزحلقة إلى الأسفل. حلم ليلة صيف استيقظ منه الآن.

ها هو في فراشه يعود إلى المراهقة والأسرار البعيدة التي دفنها فيها.

لا يغادر المنزل إلا ليلاً قبل الفجر، يرتدي ملابسه ويضع مسدسه الميري تحت حزامه، ويسير في الشوارع التي غادرها صبياً. فالمسار الذي اختاره لحياته، وإن حقق المال والسلطة والنفوذ، إلا أنها وسائل ليشعر باحتياج الآخرين له، ليروه، ليطلبوه. أسعد لحظات حياته حين يظهرون ويتمحلسون و يتودّدون ويرفعون أياديهم بالدعاء. مثل الكثيرين في المؤسسة، يرى نفسه ملاكاً بأجنحة ونجوم ونسر على الكتف، يعطف ويحنو على الشعب الطيب، الساذج، الجائع، الفقير، والعظيم.

يمر بجوار شونة الغلال، ويتذكر مايكل.

ثم ماذا كسبت من هذا الطريق؟ لا عشت حياتك التي أردت ولا جربت أو تذوقت.

يمدّ يده إلى مقبض مسدسه، يتحسّسه ويتذكر حين تم تثبيته مع مايكل على هذا الطريق. في هذه اللحظة البعيدة تقبع أمنيته، وبيضة الرغبة التي كسرها دون أن يأكلها، والقبلة التي حلم بها ولم ينلها.

لم ينسَ مايكل، ظل حبه الأول، والملاك المكلل بالذهب.

هذه الليلة لا يسير على الطريق الدائري الذي يلف البلد، بل يطوف بالشوارع الفرعية ويسير على مهل، إلى أن وجد نفسه أمام مسجد الحمد، وقد تم تجديده أو بالأحرى هده وبناء مسجد كبير لا يحمل حتى اسم الحمد.

انتصبت بجوار مدخل المسجد مئذنته العالية التي يمكن مشاهدتها من على بعد عشرات الكيلومترات. توقف أمامها ورفع رأسه، أى تصميم هذا ومن وضعها هنا؟

تتكون المئذنة من طبقتين، الأول قاعدة مربعة الأضلاع، بارتفاع ثلاثة أمتار، ثم بدن مربع يرتفع لحوالي خمسة أمتار. كلا الطبقتين مصممة بلا أبواب أو نوافذ، يلتف السلم من الخارج ملتصقاً بجدران الطبقتين، في محاكاة لمئذنة مسجد بن طولون. في الطبقة الثالثة يتغير شكل العمارة، حيث شرفة المئذنة ثمانيّة الأضلاع على الطراز المملوكي، وأعمدتها مغطاة بالكامل بزخارف نباتية. ثم الطبقة الرابعة يرتفع فيها الجوسق دائرياً، وينتهي بقمة المئذنة حيث الجامور والحلية، وهي هلال ذهبي مفتوح على السماء.

يطوف حول المسجد متأملاً في تفاصيله المغايرة لكل عمارة البلد، بدايةً من الخط الكوفي الأنيق المكتوبة به آيات قرآنية على جدار المسجد، وحتى ألوان الطلاء وكلها درجات من البني والأصفر والذهبي. التف يميناً مع السور، حتى وصل لظهر المسجد، وهناك تفاجأ بنصبة شاي وبضعة كراسي وطاولات، ومصطبة ملتصقة بجدار المسجد، وصناديق حاجة صقعة مقلوبة، وقوم جلوس يدخّنون ويشربون الشاي ويضحكون. مشى بجوارهم وهو ينظر شزراً مشمئزاً من المنظر. لم يكن هناك إلا مجموعتان، واحدة من الشباب جلسوا على صناديق الحاجة الصقعة البلاستيكية، والأخرى لم يلمحهم سوى حين اقترب، فسمع صوتاً ينادي باسمه. ومن عتمة الركن حيث يجلسون، نهض رجل بجلباب أبيض نحوه.

سلّم محاولاً تذكر اسم محادِثِه دون جدوى، لكن يعرف وجهه ويعرف أنه قريبه من بعيد. رحّب به وأصرّ أن يجلس معهم. نادى على القهوجى لجلب كرسي، حاول الاعتذار والانصراف لكن القهوجي أحضر الكرسي، وحين نظر له ليتناول الكرسي منه عرفه: عنتر حرمي.

عرفه من الجرح في وجهه، لكن الزمن نحت وأعاد تشكيل ملامحه. فَقَدَ شعره وأصبح أصلع من الأمام، ابيضّت لحيته، ونحف جسمه، برزت عظام كتفه، وانحنى ظهره، وصارت تفوح منه رائحة المعسل. قال بصوت مكسور وهو يهيّئ له الكرسي: «منوّر يا باشا».

جلس وقرر الخروج من تحفّظه وتردّده، طلب شيشة وأخذ يدخن منصتاً لأحاديثهم. إنهم يتعاملون معه برهبة، غير مصدقين جلوسه معهم. يسألونه في السياسية وأخبار العالم، ويجيب إجابات مختصرة تزيده إجلالاً في أعينهم. ينسلّ الحزن كالماء من بين أصابعه، ويفكّر لمَ الحزن والقلق؟ يمكن أن يجد له مكاناً هنا، بعيداً عن القاهرة والمنافسة. يمكن أن يعيش ملكاً على البلد، في أرضه وملاعبه.

بينما يغير عنتر حجر الشيشة، همس: «على فكرة يا باشا، جميلك ف رقبتي إنت والحجّة، وأمي الله يرحمها كانت بتدعي لك ليل نهار، مافي حد نصفها وخد بخاطرها زيك».

أزاح مبسم الشيشة عن فمه، وقال له: «العفو يا تامر، أنتم أهلي وبلدي».

سألوه ماذا ينوي أن يفعل؟ لم يعطهم إجابة شافية. بعد ساعة، لم يعد بجواره سوى قريبه وصديق له، تاجر يستورد قطاع غيار الجرّارات الصيني، وعنتر أو تامر يهوّي على الفحم. فصارحهم أنه تعب من القاهرة وزحامها، وفي الفترة الأخيرة تعرَّض لوعكة صحية، والأطباء حظروه من العمل وضغوطه، لذا قرر زيارة البلد والاسترخاء قليلاً، لكنه يفكر في نقل حياته وأمواله إلى هنا. لمعت عينا الاثنين وفوراً تحولا لكلاب لاهثة. بدأ في سؤالهما على أخبار البلد، من كبراؤها الآن وما أوضاعها.

أثناء حديثهم، خبط على جدران الجامع وسألهم، وهذا الجامع من جدده؟

سكتوا ونظروا لبعضهم البعض، ثم قال عنتر: «العفو يا باشا، الجامع دا كله اتجدد من مالك، صدقة جارية عملتها الحجّة».

تذكر حين كانت أمه تطلب منه المال، أو تخبره بأنها باعت قطعة أرض من وِرثتها، ولم يعرف فيما تنفق أموالها، بينما كانت تجدّد المسجد وتضع عليها اسمه. أكمل عنتر حديثه: «لا دا أنت لازم تشوف التجديدات الجديدة يا باشا في المئذنة، تعال نطلع قبل صلاة الفجر».

نهض واتجه نحو مدخل المسجد، يتبعه عنتر، تبعه قريبه وصديقه. لكن عند باب الجامع التفت لهم وقال:

– عنتر بس اللي ييجي معايا.

تقدمه عنتر على السلالم، وبين كل خمسة سلالم ينظر خلفه مطمئناً عليه.

أما هو فيسير بين الطرق القديمة، يتقدمه ملكان نحو المقابر، يفكر في الكذبة تلو الكذبة، كيف يربطها، ويُحكمها، ويسردها، ماذا يقدم؟ ماذا يؤخر؟ أين يقف؟ متى يرفع عينيه لينظر لمحدثه؟

في العينين يرمي.

أطفأ عنتر المصباح، وحدثه بصوت قادم من بعيد:

– اختارت الحجّة بنفسها هذه المئذنة. عرض عليها المهندس أكثر من تصميم، وتمسكت بهذه رغم أنها الأعلى تكلفة. سبحان الله لم أفهم حكمتها، إلا حين اكتمل البنيان. من هنا تتنفس الهواء قبل أن ينزل للناس. كانت تأتي وتصعد سلالم المئذنة حين تستطيع، خصوصاً صباح صلاة الجمعة قبل أن يستيقظ الناس. لكنى أقول لك، تستطيع صعود المئذنة في أي وقت، وأن تمكث إلى متى تشاء، ومن هناك تراهم في نومهم وصحوهم، ويقظتهم وغفلتهم، مشياً وقعوداً، على أربعة أو ثلاثة، من المهد إلى اللحد. تراهم من المستشفى إلى المدرسة، على الطرق السريعة، أو في طريق الشونة حتى مسجد الجمعية. هكذا هو الأمر من المأذنة، تنظر.. فترى.

استدار عنتر، ورفع رأسه ناظراً باتجاه القمر اللامع بدراً، ثم سحب شخرة عميقة نيك، وقال:

– خخخخ حتى الكنيسة وأسودها… تشوفها من هنا.

رفع عينيه للقمر البدر، كبيراً ومضيئاً في السماء والأرض، مسدلاً رداءه الأبيض على المشهد. وهجه يحرق أطراف رموشه، وكلما أطال النظر في سطح القمر، رأى ظلالاً تتشكّل وترتسم على صفحته؛ رأى الفارس العظيم، سريع الندهة، وكوكب الصباح المنير، فوق فرسه البيضاء، غارزاً رمحه الطويل في حلقوم التنين.