تُعتبرُ كتابةُ التجربة السِجنيةِ ظاهرة إبداعية فريدة من نوعها لسببين اثنين: أولهما موضوع الكتابة؛ المحكي السجني الذي يعرض لمحنة السِجن التي يذوق الكاتب مرارتها، وهي محنة مستجدة عارضة قاهرة للكثيرين، لا سيما المساجين السياسيين ومساجين الرأي العام. لتغدو بذلك كتابة السجن والاعتقال والتعذيب، علاوة عن كونها شهادة حية توثق لاستبداد السلطة وطغيان الأنظمة الدكتاتورية، مؤشراً هاماً لإعادة فهم منطق علاقة الفرد بالسُلطة وتشكيل مفهوم أعمق عن الحرية. أما ثانيهما فظروف إنشائها وكتابتها، وما يحوف بظاهرة الكتابة من ملابسات وإكراهات، قد تقود المُترجم لسيرته السجنية إلى تدوينها. ولئن كان عدد كبير من الكتابات السجنية قد دُوِّنَ في فترات لاحقة لتجربة السجن رغبةً في تحرير الذاكرة من إلحاح الحكي السجني، فإن عدداً هاماً منها حُبرت مسوداته آنياً بين زنزانات السجون والمُعتقلات باعتبار هذا الضرب من الكتابة وليد حاجة في نفس السجين للانعتاق من أسر المكان وملء أوقات الفراغ الطويلة داخل السجن.

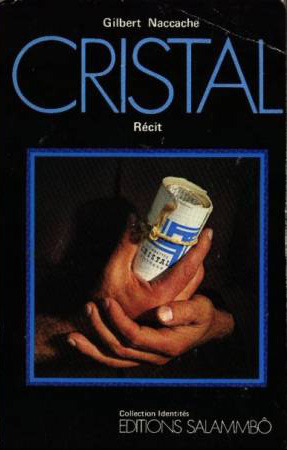

ظهرت رواية كريستال للكاتب التونسي جلبار نقاش للمرة الأولى في نسختها الفرنسية عام 1982Gilbert Naccache, Cristal, éd. Salammbô, Tunis, 1982.، لتشهد بعد ما يُناهز 36 سنة أولى مُحاولات تعريبها من طرف الثلاثي محمد صالح فليس وناصر الوسلاتي وفتحي العطويصدرت هذه الترجمة عام 2018 عن دار شامة للنشر.. والناظر في بنية هذا النصِ يلحظُ بوضوح ظاهرة الازدواجية الأجناسية فيه، فقد راوح عبره صاحبه بين سرد محنة الاعتقال وتصوير العالم الداخلي للسجن وإبراز محنة مساجين الرأي داخله من جهة، وبين رواية قصة زوجين اختلقهما من وحي خياله من جهة ثانية، توفيراً لمتعة القراءة لدى القارئ وتخفيفاً عنه من سردية السجن المُفزعة. والنصُ يُحيل إلى فترة هامة من تاريخ تونس المُعاصر (من منتصف الستينات إلى نهاية السبعينات من القرن الماضي) تميزت بتجاذباتها السياسية والاجتماعية الحادة كفشل التجربة الاشتراكية المعروفة بالتعاضدية، وهجرة اليهود من تونس بعد هزيمة 1967، وتعديل الدستور في 1974 وإعلان الرئاسة مدى الحياة، وأحداث جانفي 1978 وسجن عشرات القيادات النقابية، واتسمت بالغموض والتعتيم على ما سادها من ظُلم واِضطهاد من قبل السُلطة الحاكمة التي ما فتِئت تُسخرُ أقلام الصحفيين والمُؤرخين والباحثين لتلميع صورتها، وهو ما يحفزنا على إعادة قراءة تاريخ هذه الفترة بنظارات من عايشوها واكتووا بنيران الظلم والاستبداد، لتغدو هذه الشهادة/الرواية مصدراً تاريخياً هاماً لا يُستهان بصحته ومصداقيته، من شأنه أن يُعيننا على الحفر في مختلف الطبقات التي تُغلّفُ هذه المرحلة التاريخية الهامة، ويُزيلَ عن الدارسين الحجاب الذي تملّكها.

بُنيت كريستال على خمسة أجزاء مُتفاوتة الطول ضمّنها السارد تنقُلاته بين مختلف سجون البلاد (السجن المدني بتونس، وبرج الرومي)، وما عايشه خلالها من تعذيب وما تكبده من معاناة خلف قضبانها بين زنزاناتها وأجنحتها. وهي نصٌ ينتمي إلى ما يُعرف أجناسياً بأدب السجون، وهو جنسٌ من الكتابة ينتمي إلى منظومة أدب الذات التي تحوي أنماطاً مختلفة من الكتابة (أدب البورتريه، السيرة الشخصية، المذكرات، اليوميات، محكي الرحلة، محكي السجن). وهي أشكال كتابية على ما بينها من تباين واختلاف في الموضوعات ومقومات الإنشاء، تتفق إجمالاً في تمحوُر أحداثها حول الذات المُتلفّظة المُترجِمة لذاتها ومرجعية أحداثها وتطابقها مع الواقع. وأدب السجون/السيرة السجنية هو جنسٌ حديثٌ وافدٌ عرف نشأته في الأدب العربي الحديث مع الروائي السعودي عبد الرحمن منيف (1933-2004) بروايته شرق المتوسط 1975، ليشهد هذا النوع من الكتابة إثر ذلك إقبالاً نوعياً من الكُتّاب، أفرز تراكماً كمياً في الإنتاج، ظل الخيط الناظم فيه اعتبار الكتابة فعل بوح وتحرُر من إلحاح الحكي السجني. ويقول جلبار نقاش في هذا السياق: «أنا لا أطمحُ إلى تغيير العالم عبر كتاباتي، ولكن تقديم شهادتي قد أصبح بالنسبة إلي ضرورة حياتية، والكتابة هي أداتها، وهي على كُلِ حال الأداة التي أمتلكها» (ص 324 من الترجمة العربية).

من السجن – المسرح الرمزي للأحداث – تتوالى شهادات السارد عن واقع التعذيب والاضطهاد من طرف جلاديه ثمناً لنضاله ومواجهته غطرسة السلطة وبطش النظام. ومن رحم هذه المعاناة ينسج جلبار خيوط حكايته التي يستمدّ مادتها مما يدور في السجن، موغلاً في نبش تفاصيل الذاكرة في ارتداد زماني واضح بين الحاضر (زمن الكتابة) والماضي (زمن النضال)، وبينهما تتمفصل سيرة السجن بكل دقائقها وجزئياتها.

تَتَولّدُ الكتابة في كريستال من واقع الفراغ الذي عايشه الكاتب في السجن. يتحدثُ السارد عن تفكيره في اتخاذ الكتابةِ نشاطاً يسد به ما يحسه من فراغ قائلاً: «وأنا بين جدران السجن كنتُ على يقينٍ أن الكتابة هي الوسيلة المُثلى لطرد الشُعور بالوحدة والملل. ولكن كيف السبيلُ إليها؟ في شهر ماي من سنة 1974 وجدت نفسي مرةً أخرى في عُزلةٍ اِنفرادية في إحدى زنزانات سجن بُرج الرومي، على بُعد سبعة كيلومترات من مدينة بنزرت. كانت هيكلة الفضاءات وتوزيعها يشعرانني بعُزلة حقيقية عن كُلِ شيء. في هذه العُزلة المُوحشة الخانقة كان الحُلم والخيال هُما الملاذ لملء فراغ الساعات الطويلة والتخفيف من رتابتها» (ص 11 و12). لقد مَثَّلَت الوضعيةُ التي وجد فيها السارد نفسهُ حافزاً على الكتابة لإعادة ترميم ذاته المأزومة.

إن كتابة السيرة السجنية، علاوة عن كونها نشاطاً يُحرر السجين من أسر الفضاء الأخرس المُغلق ويمنحه ضرباً من الطمأنينة والتوازن النفسي، تُعدّ ضرباً آخر من ضروب النضال والمُقاومة، ويقول السارد في ذلك: «لقد أدركت جيداً أنني أُغذي في كتاباتي طموحات تعلميةً. فهذا الكتابُ يُمثل في الأصل طريقة أخرى للعمل السياسي وإبلاغ أفكاري للآخرين. وسيكونُ هذه المرةَ بأسلوب مختلف وعلى مُستوى فردي» (ص 125).

لقد أملت وضعية السجن على السارد وضعاً معيشيًاً مخصوصاً، ألزمهُ توثيقه وإفادة غيره بهذه التجربة المريرة التي ألزمته سنوات من الأسر والتتبع والاعتقال، فكان نشاطه الكتابي أمراً طارئاً مستجداً، لا سيما وأنه كان يظن نفسه غير مؤهل لهذا الأمر: «دعك من هذا الأمر يا جلبار، فأنت لم تؤتَ ملكة الكتابة» (ص 11)، فتداخلَ هذا المُعطى الذاتي بآخر موضوعي لإنشاء هذا النصِ، ويقول السارد متحدثاً عن هذا المُعطى (الخارجي/الموضوعي): «أنا على يقين بأن شعوري بالحاجة إلى الكتابة لم يكن وليد الصُدفة، فقد وجدتُ المطية المُناسبة لما دعاني نور الدين لأقُصَ عليه بعض الحكايات. وقد تمكنتُ من التعبير عما يختلجُ في داخلي دون شُعور بالحرج بعد أن أصبحتُ على يقينٍ من وجود قارئٍ مُتلهف لما يُمكن أن أقدمهُ إليه» (ص 91).

لقد كان المكان (السجن) ببشاعته وما وسمه من فظاعة عاملاً مؤثراً في الكاتب، يحثّهُ على الاِيغال في سردية فضح السُلطة التي تسرف في قمع أصوات المُعارضة وإذلالهم بين أسوار السجون وأقبية وزارة الداخلية: «إذ يجدُ السجينُ نفسهُ داخل زنزانة بها بياصٌ فوقهُ بعض الأغطية، وفي أحدِ الأركان إناءٌ للتبول ومكنسةٌ صغيرةٌ من الحَلفاء، وخرقةٌ صغيرةٌ من القُماش لمسح الأرضية وإبريق ماء من مادة البلاستيك. السقفُ على ارتفاع خمسة أمتار تقريباً، يتوسطهُ فانوس يتكونُ من أنبوبي إنارة، أحدهما مخصص للإضاءة والآخر مصباح ليلي لا ينطفئ إلا نهاراً. وتوجدُ قبالة الباب نافذة يعلوها مُستطيل صغير للتهوية» (ص 38). هذا الوصف الصادم لأمكنة السجن والاحتجاز كفيلٌ بتعرية البشاعة التي انحدرت لها الذات الإنسانية الحاكمة، وبالكشف عن الاستلاب الذي يُواجهه السجين: استلابٌ لحريته وإنسانيته عبر حرمانه من ظروف إقامة تحترم إنسانيته وتحفظ كرامته البشرية. وفي الواقع، فإن بشاعة الزنزانات أخف بكثير من وضع الدهاليز، والدهليز على حد تعبير الكاتب هو «فضاء أرضيتهُ ترابية، يوجد على عُمق عشرين متراً تحت الأرض، لا يدخُلهُ النور أبداً. يوثقُ السجينُ فيه من إحدى رجليه إلى حلقة مُثبتة بالأرض، ويُمضي عقوبتهُ على حصير قذر يعجُ بالحشرات. ويبدو أن هذه الدهاليز لا تُنظف أبداً، ذلك أن روائح البول والفضلات الكريهة تملأ أرجاءها على الدوام» (194). وإذا ما أضفنا إلى ذلك فضاء الزيارة وانعدام أسباب الالتقاء الحميمي مع الأهل، فـ«في هذا الفضاء الذي تسودهُ جلبةٌ رهيبةٌ يقفُ السُجناءُ والزوار للتحادث عبر شبكة معدنية فاصلة، فيكادُ أحدهم لا يسمع ما يقول الآخر» (ص 198)، تتضح لنا وحشية هذا المكان الذي يُشبه مكان الإبادة، وهو ما شكَّلَ بالنسبة إليه دافعاً يَحُثّهُ على تصوير المكان وتدوين تفصيلاته قبل أن تمّحي من الذاكرة، وهو بذلك يوظف هذا الرسم الدقيق لعمارة المكان وخاصيته كاستراتيجية من استراتيجيات إقناع المتقبّل وكسب تعاطفه معهُ.