هواء المطبخ الثقيل، الذي لا تحركه مروحة السقف بسهولة، والغيوم المتراكمة في الخارج مُكمِّمةً فمَ الشمس، يبعثان على الإحباط. بالرغم من أنّ جدران المطبخ الواسع تشعُ بياضاً بعد الانتهاء من تجديدها الأسبوع الفائت، إلا أنّ ذلك لم يكن كافياً لتجنب شعور الاختناق الواخز والإحساس بأن كل شهيق يدخل ناقصاً، دون أن يروي ظمأ الرئتين أو يلوّح بأيّ أمل قريب يُزيل الترقب ويبثُ بعض الانشراح والابتهاج في زوايا هذه الظهيرة البطيئة.

كنتُ أعرف، بسبب خبرتي الطويلة في التنفس، بأنّ الاجتهاد في الشهيق والإكثار منهُ لن يفيدني بشيء، ولكن ذاكرتي أسعفتني بتجربة قديمة كنتُ قد تعلّمتها في إحدى المدن الحارّة، حيث أَشدُّ جفنيَّ للأسفل باستخدام الإبهام والسبابة، والسماح للهواء بملامسة جزءِ العين المختبئ خلف الجلد، مما يُشعرك ببرودة منعشة تشبه سكبَ الماء البارد على جسدك بعد حمام البخار. ولكنّ البرودة ليست ما كنتُ أبحث عنه، إنما ذلك الشعور الوجيز بهواء إضافي يَدخُلُ عبر العينين، مما يوهم الرئتين بشيء من النجاة المؤقتة.

تخدمني ذاكرتي بعض الأوقات بأشياء مفيدة، كأنْ أتذكر في أيام ماطرة بأنني سأتعرضُ لكمية البلل نفسها في حال ركضتُ بسرعة أو مشيتُ بهدوء إلى أقربِ ملجَأٍ يحميني من القطرات النازلة من السماء. تغلبُ الذاكرة هنا غريزة الهرب من العاصفة، مع أنّ الهرب لن يفيدك بشيء سوى عرق تعبك الذي تصبُّه فوق رطوبة المطر.

ها أنا الآن أجلس في المطبخ المشع بياضاً، متيقناً بأنّ ذاكرتي تخدمني دون أن أتذكر إذا كنتُ قد خدمتها بالمقابل في يومٍ من الأيام!

أعرفُ بأن ذاكرتي سيئة جداً، وهذه حقيقة لا حاجة للاستعانة بالذاكرة للتحقق من صحتها. ففي الوقت الذي تكبر فيه ذاكرة هاتفي المحمول، تنمو ذاكرتي ببطء وبشكل لا يتناسب طرداً مع خط سير الحياة الشابة، ذلك الخط الصاعد إلى قمته قبل انحداره في خريف العمر.

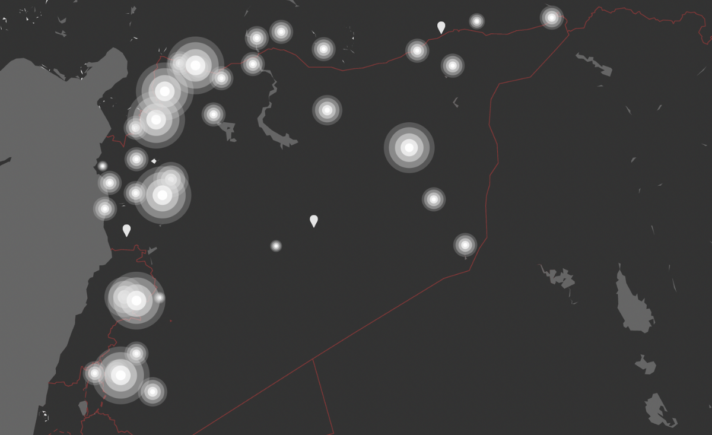

لا شكّ بأنّك تُخمّنُ الآن، بأنّ خجل ذاكرتي وتهربّها الدائم مني يعود إلى حادثة مروعة بكل تأكيد، مما أحدث هذا الخلل الوظيفي المهم في رأسي، ولربما يكون تخمينك صحيحاً بعض الشيء، فأنا متأكد من أن حوادث حياتي لها دور كبير، على وجه الخصوص إذا كنتُ الآن في الثانية والثلاثين من عمري، وهربتُ خلال هذه السنوات الطويلة من حربين، حدث فيهما ما لا يخطر على بالك. بالإضافة إلى مروري، قبل كل حرب، بتجارب مُشوِّهة، كمشاهدة جارنا في الجزائر يذبح أرنباً ويسلخ جلده وأنا في السادسة من العمر، ولعبة كرة القدم مع طلاب المدرسة في سوريا وكسري لقدم صديقي خلال محاولتي لصدّ الكرة ومنعه من التسديد.

انتقلَ الأرنب بموته إلـى حياة أبدية في ذاكرتي، أو في ذاكرة ذلك الطفل الذي كنته، وبرغم مرور السنوات كانت ذاكرة الطفل ذي السنوات الست تسيطر عليّ أحياناً، وتظهر حالما تتوفر الأسباب المناسبة لذلك. وبشكل مشابه أيضاً، بقيت صورة صديقي محفوظة في ذاكرتي بعكازه وقدمه الملفوفة بالجبس الأبيض، وحتى عندما كنت التقيته صدفة في الشارع بعد زمن طويل من الحادثة، إلا أنني كنت أتصرف معه وكأنني كسرت قدمه البارحة فأعرض عليه خدماتي خجلاً ممّا فعلته.

لربما يكون ما مررتُ به سبباً لهذه الذاكرة المهترئة، لكنك تستطيع أيضاً أن تذهب في تخمينك إلى كوني ممن يعتنقون النسيان كنعمة مهمة في هذه الحياة، وإن طرأتْ عليّ تغيرات عديدة في السنوات الماضية، إلا أن أهمها كان تبلور ذلك الاعتقاد ووضوحه، فأمسيتُ أعتنق حقيقة أن الذاكرة مضرة بالصحة، وقد تؤدي إلى الموت في حال الإكثار منها والانشغال بها.

كنت محظوظاً بامتلاكي ذاكرة بطيئة النمو مقارنة بالحياة التي تكبر بسرعة هائلة، تأخذ بيدي وتركض بي حتى لحظاتي هذه في المطبخ، حيث أكتب عن الذاكرة دون انتظار موافقتها. لا بدّ وأن ذلك سبباً من أسباب رغبتي بأن أصبح كاتباً، فالكتابة تشكل منفذاً لأرشفة ما يحدث قبل نسيانه. إلى جانب ذلك، كنت أسرد أغلبَ ما حدث معي على أصدقائي واعتمد عليهم في تذكيري الدائم بكل القصص، والضحك كل مرة على نسياني لها، الأمر الذي لا يزال بمثابة نكتة لا تبطل أبداً.

لا بدّ وأنك ستتفاجأ إذا نسيتَ شيئاً من قصةِ حبكَ الأول، خصوصاً إذا اختارتْ ذاكرتكَ أنْ تُبقي على تفاصيل إعجابك بالفتاة، وفي الوقت نفسه تخفي تفاصيل مكالمتك الليلية معها ومصارحتك لها عن مشاعرك، ورفضها لك بقولها بأنها لا تتخيل مستقبلاً لعلاقتها معك. عندما حدث ذلك معي عرفتُ أن لذاكرتي اليد العليا في مسار حياتي، أما الأصدقاء فكانوا يأخذون نسياني كأمر طريف ودلالة على قوة قلبي وتركي لانكساراتي ورائي دون النظر إليها لحظة واحدة.

عندما كبرتُ، لم أجد بداخلي حاجة كبيرة للحديث مع محلل نفسيّ يغوص معي للإمساك بأسباب هذه الذاكرة التعيسة، إنما فضلتُ النزول لوحدي في عمقها، وترك باب التأويل مفتوحاً، لأصنع لنفسي في النهاية بلورة متعدد الزوايا أتأملُ من خلالها مفاصل حياتي من الزاوية التي تعجبني بشكل يتناسب مع كل مرحلة على حدة. فلم أكن مضطراً للكذب لتفسير عدم شغفي بأعياد الميلاد، أنما كان عليّ أن أنتقي من ذاكرتي بعض الحجج القوية، ورؤية أي منها يكشف السبب الحقيقي وراء ذلك، ويُرضي في الوقت نفسه من يسألني ليتركني في هدوء دون الحاجة لشرح زائد. ولأكون صريحاً، فأنا لا أشك في اهتمام عائلتي بالاحتفال بعيد ميلادي خلال طفولتي، ولكني متأكد بأنهم لم يجدوا الوقت لذلك يوم اغتيال الرئيس الجزائري قبل يوم واحد من عيد ميلادي، وترحيلنا من البلاد كأجانب لا يجوز لهم المشاركة في الحرب الأهلية هناك. لا بد وأن تلك الأيام من بداية التسعينيات كانت مسماراً دُقَّ عميقاً في جدار الذاكرة.

يبدو الموضوع مختلفاً إذا نظرت معي، ومن زاوية زمنية جديدة، إلى موضوع أعياد الميلاد وعدم احتفالي بها، ففي الجامعة كنتُ دائماً أحتفل بأعياد ميلاد أصدقائي وأكون حاضرا لتجهيز المفاجآت والهدايا لهم، وكانوا يفرحون لهذه اللفتة التي أتشارك بترتيبها مع بقية الرفاق، إلا أن تلك التجهيزات والاجتماعات لم تكن حاضرة عندما يأتي موعد عيد ميلادي، حيث يصادف تاريخ ميلادي موعد العطلة الدراسية فيسافر الجميع إلى مدنهم وأبقى أنا وحيداً دون من يُحتفَل بي.

تكمنُ المشكلة في أنّ السنين تترك عليكَ بَصمتها بشكل مختلف عما تتركه على مسامير ذاكرتك، فبينما يسحبك الزمن ويُهيئك للخروج من الحياة، تنغرس المسامير أعمق وأعمق في جدران ذاكرتك.

فاجأني صوتٌ قادمٌ من غرفتي القريبة من المطبخ، خمّنتُ فوراً بأنَّ شيئاً ما سقطَ من مكانه وارتطم بالأرضية الخشبية، وعندما فتحتُ بابَ الغرفة كانت هناك لوحتان مرسومتان على الكرتون مرتميتان من مكانهما. استنتجتُ على الفور بأنّ المادة اللاصقة التي استخدمتها لتثبيتهما قد جفّتْ، ولم تعد تستطيع احتمال الثقل المُلقى عليها.

كنتُ قد علّقتُ على جدران غرفتي مجموعة من الصور واللوحات لأتجنب النظر إلى الجدران الخالية، ولكنني علّقت بعضها بمسامير وفضلتُ استخدام المواد اللاصقة لتعليق بعض الصور الأخرى لاعتقادي بخفة وزنها. كنتُ أعرف، وأنا أقف ممسكاً مقبض باب الغرفة متأملاً جثمان اللوحتين الساقطتين، بأنني لا أملك صمغاً إضافياً لأعيد تعليق الصور على الفور، فحملتُهما وركنتهما في زاوية الغرفة خلف الباب وعدتُ إلى المطبخ.

كنتُ أتساءل إذا ما كانت جدران ذاكرتي تتشابه مع تلك التي في غرفتي، فبعض الذكريات معلقة بقوة المسامير، وبعضها الآخر معلق بصمغ رخيص لا يكفل لها ديمومة طويلة فتتساقط بين مرة وأخرى دون أن أكون جاهزاً لإرجاعها على الفور فتأخذ مكانها الجديد خلف الباب، مختبئة عن النظر، متوارية عن الذاكرة.

لربما يكون الأمر طبيعياً جداً أن تقسو عليكَ الحياة بين حين وآخر، ومن الطبيعي أيضاً محاولاتك للتعايش مع كل الصعوبات الواقعة عليك بقدر ما تستطيع. لكن هذه الصعوبات قد تدفعك إلى الهرب، من واقعك إلى تخيلاتك، من صمتك إلى دفتر مذكراتك، من اختناقك إلى عينيك المفتوحتين ومن ثم إلى سجائر، إلى ماء الدوش، إلى السجائر مرة أخرى. هذه الحياة قد تدفعك للهرب من الذاكرة إلى النسيان.

قد يحدث أن تُشعل سيجارة وتنسى وتشعل ثانية لتتفاجأ بأن السيجارة الأولى تحدق بك بعينها الوحيدة المدورة، وقد تصب كأساً وتنسى لتبدأ الشرب من الزجاجة، لتجد الكأس أمامك فاتحاً فمه فارهاً لما تفعله ذاكرتكَ بك. قد تنسى كل صباح كم لديك في حسابك البنكي، فتنهض من سريرك راكضاً إلى شاشة الحاسوب لتفتح نافذة البنك، فتعرف أين انتهت بك الحياة البارحة قبل أن تغمض عينيك وتنسى. قد تبدأ بكتابة قصة جديدة، لتنسى بعد ذلك الهدف القابع خلفها. لكنك لحسن الحظ تسرد كل شيء على مسامع أصدقائك ليذكّروكَ إذا نسيت؟

كنتُ قد بدأتُ بعد عدة أيام بالشعور ببعض التحسن الجسدي، بالرغم من أن الظهيرة في المطبخ كانت ما تزال بطيئة كعادتها، إلا أنني كنت متيقناً من زيادة معدل الأوكسيجين في دمي، وكنتُ أُرجِعُ ذلك لغياب الذاكرة وأخذي شهيقين متتالين في وقت واحد.

ولكنني، وبعيداً عن تحسني الملحوظ، كنتُ عاجزاً عن إكمال الكتابة عن ذاكرتي، واعتقدتُ بأنني قد أُصبتُ بعقدة الكاتب حيث أنظر إلى الصفحة نصف الممتلئة أمامي دون التمكن من الاحتيال عليها وصبّ الكلمات فوقها لأصل إلى نقطة النهاية. عليَّ أن أعترف لك بعدم معاناتي من أي شيء، إنما كنتُ قد نسيت كلياً السبب الذي جعلني أنطلق في كتابتي عن ذاكرتي.

حسناً إذاً، لنضحك سوية على كاتب يريد أن يكتب عن الذاكرة وينسى سبب رغبته بالكتابة!

لم تسعفني ذاكرتي كما هو متوقع منها، إلا أن صديقتي من أسعفتني بقدومها وإصرارها على الاستماع لما يضايقني، إلا أنها قاطعتني في منتصف سردي لأسباب اضطرابي لتسألني إذا ما كنتُ أتذكر رقم هاتف بيتنا الذي كبرتُ فيه في سوريا!

أسمعتًها دون أي تردد رقم الهاتف المكون من ستة أرقام، وكأنه تحيّة صباحية تعوَّدَتْ شفاهي على لحنها. عندما لامس لساني جوف فمي مخرجاً حرفَ آخرِ رقمٍ رحتُ أضحك لأنني تذكرتُ ما كنتُ أريد كتابته، وكأنّ صديقتي بسؤالها ذلك فركتْ مسماراً في لحم ذاكرتي مسببة انتفاضة كبيرة في زوايا حياتي المعتمة، وكأنني نجحت في فتح بوابة مغارة <علي بابا>، وكل ما عليّ فعله الآن هو الدخول وانتشال ما أريده، دون الانشغال عن هدفي مرة أخرى أو الوقوع تحت تأثير ذكريات جميلة لامعة ملقاة هنا وهناك، أو الانشغال بزيادة الأوكسجين في الدم.

كان ترديد رقم هاتف بيتنا القديم سبباً كافياً للشعور بالأمان والتوقف عن الركض في متاهة النسيان للحظة، كنقطة علّامة في حياتكَ الطويلة، تعودُ إليها كلما أحسستَ بالضياع، تستدرجُ خطواتك لتستطيع الانطلاق مجدداً. كأي طفل تحفظ رقم البيت لتستطيع طلب مساعدة أهلك، وتعرف في قرارة نفسك أن هناك من يستطيع القدوم إليك والتقاطكَ في كل لحظة وفي أي مكان.

بالرغم من أنني كبرتُ وضاع البيت وانمحتْ الطرق المؤدية إليه، إلا أنّ القدرة على نطق رقم البيت وجعله لحناً مهدئاً كانت أمراً كافياً، حتى وإن لم يكن بمقدوره تهدئة الرجل الذي أصبحته في الثانية والثلاثين سنة، إلا أنه بالتأكيد تهويدة ساحرة تستطيع طمأنة الطفل العالق في ذاكرتي، ذلك الذي أبقى على الأرنب حياً في ذاكرته.

وبرغم اختفاء الأصدقاء وغرقهم في دوامات السفر أو في اكتئاب اللجوء أو في دهاليز الموت، واختفائي أنا أيضا والوصول إلى هذه الظهيرة البطيئة في المطبخ مُشعّ البياض، إلا أنّ ذلك كله يزول بزفير واحد بعد ترديد رقم هاتف بيت طفولتك، وكأن الأمان كله يكمن على الطرف الآخر، على مسافة اتصال واحد.