لم يندثر القطار البطيء رغم حالة الانقياد المجنون لعصر الطغيان الميكانيكي، كما أسماه في منتصفِ القرن العشرين الكاتبُ الكندي جورج وودكوك. من نافذة ذاك القطار، لا يبدو أن صديقتي، التي قابلتها صدفة بعد عشر سنوات في ليلة شديدة الغرابة والإثارة في كبينة النوم داخل القطار، قد تغيرت كثيراً. كما أنني لم ألحظ أيَ اختلافٍ في ملامح مدينتها، الإسكندرية، بعد مرور الوقت ذاته. أظنّ أن الإسكندرية تنتمي، بعفوية، إلى تلك المدن البطيئة التي لا تتغير بسرعة مع مرور الزمن، وعلى العموم أنا أؤمن تماماً بأن دورة حياة المدن تختلف عن دورة حياة البشر، وها أنا أستطيع أن أرى بوضوح انعكاس الشيب في لحيتي من زجاج نافذة القطار المتسخ، كما أدرك تماماً تجاعيد وجهي المحفورة كحدود بلادي.

ذات مرة التقيت داخل مركز للتسوق بأخصائية تجميل تعمل عند أحد محال بيع المستحضرات الطبية، مدَّت يدها ببطء على جبيني وهمست: «هذه الخطوط الناعمة التي يتزامن ظهورها مع تبدّل تعابير وجهك سترسم جغرافيا معقدة في وجهك مستقبلاً».

أرادت الأخصائية بشتى الوسائل أن تقنعني باستخدام البوتوكس لتجميد عضلة جبيني، وإخفاء معالم خطوط العرض والطول في وجهي، لكنني لم أوافق حينها. كان أمراً تافهاً أن أفكر بملامح وجهي بعد عشر سنوات.

ربما يعتريني الندم الآن، كنتُ سأبدو أكثرَ شباباً لو أنني أخذت حقن البوتوكس بشكل دوري، إلا أنني كنت أكره الالتزام بالأفعالِ الدورية، حالي كحالِ أي شخص فوضوي لم يستطع أن يثابر على أداء تمارين اللياقة البدنية في «الجيم»، ولم يجد وقتاً لإعداد فيلمه الوثائقي الأول الذي يطيل الحديث عنه أكثر مما ينجز فيه، أو ذاك الرجل الذي يمقت حضور مدرسة أو معهد لتعلم لغةٍ أخرى، ويصعب عليه جداً أن يخصصَ وقتاً يومياً لكتابة روايته الأولى.

*****

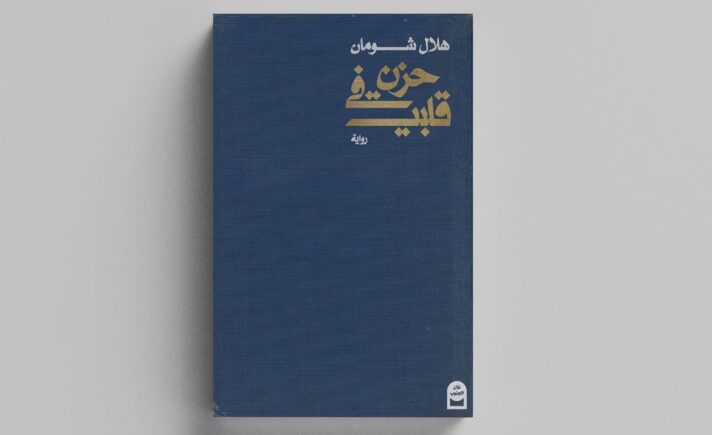

كنتُ مصمماً على أن يكون توقيع مجموعتي القصصية الأولى، المُراقِب، في مدينة الإسكندرية، وعلى مسرح جيزويت الثقافي تحديداً، حيث نُشرت لي لأول مرةٍ قصةٌ أدبية ضمن كتابٍ مطبوع مشترك مع كُتّاب هواةٍ آخرين، بعنوان «إسكندرية لا لا لاند». كنتُ معجباً حينها بفيلم لا لا لاند الذي عُرضَ عام 2016.

لا أدري إن كانت مجموعتي القصصية الأولى، أو إحدى قصصها، عظيمة كما الفيلم. نُقّاد هذا الزمن باتوا لا يرحمون، ولا يجدون مانعاً من تمريغ أنفِ كاتبٍ بالتراب إن لم يحترم خصوصيةَ هذا الفن، خصوصاً وأنَّ أدباء هذا الجيل انعكست قيم السرعة وكوارثها على حالتهم الإبداعية.

يسأل ميلان كونديرا في رواية البطء: «لِم اختفت متعة البطء؟ آه، أين هم متسكعو الزمن الغابر؟ أين أبطال الأغاني الشعبية الكسالى، هؤلاء المشردون الذين يتسكعون من طاحونة إلى أخرى وينامون تحت أجمل نجمة؟ هل اختفوا باختفاء الدروب الريفية والحقول والغابات الطبيعية؟».

أول نقد تلقيته حول الرواية يتحدث عن عامل الصدفة في الحدث الرئيسي. وقتها قال لي أحد النقاد: «لا يمكن أن تبني خطاً درامياً كاملاً مبنياً على لقاءٍ يحدثُ صدفة». ثم أكملَ قائلاً: «ولو أنني أتفق معك تماماً أنَ الحياةَ مليئة بالمصادفات الغريبة، ولكن القارئ يشعر بالمتعة حقيقةً عندما يرى خيوطاً تتشابك لتصل به إلى عقدة ما تبرر ذاك اللقاء الذي تتحدث عنه في روايتك، ويمقت مثلاً أن تدع بطل قصتك يحصل على ثروة طائلة من ورقة يانصيب، بدل أن يصل إليها عبر فكّ لغز معقد ليصل إلى كنز في جزيرة معزولة في أقاصي العالم».

بالمجمل، لم يكن يعنيني رضا النُقّاد عن كتاباتي، ولم أكن أعرف منهم كثيرين على أي حال. كنتُ أميلُ إلى الحديث عنها ووصفها كما هي، وإلى أن أروي حكايتنا دون شروط للإثارة. يقول النُقّاد إن الكُتّاب الذين يقصّون روايتهم الأولى يتجهون إلى طرح ذواتهم كأبطال، لإرواء قصصهم الخاصة قبل أي شيء، بهدف مشاركة تجاربهم الحياتية وطرحها بشكل مجرد كما هي في الواقع، دون الالتفات إلى صنعة الكتابة وخطوط الإثارة.

في أوراقي المبعثرة قصة واحدة لا تنتهي، بطلتها فتاة من مدينة الإسكندرية، استغرقتُ عشرَ سنوات لأجيدَ الكتابة عنها كما ينبغي.

*****

لا أعلم ما الذي أتى بي إلى مدينة الأقصر الأثرية قبل توجّهي إلى مسرح جيزويت في الإسكندرية. لعلّي أردتُ أن أكفّرَ عن أخطاء الماضي، وأن أرى الأماكن التاريخية التي لم أزُرها خلال إقامتي لخمس سنوات في مصر، عندما كنتُ أكمل تحصيلي الجامعي هناك. أحياناً أجد حرجاً في أن أعترف بأنني لم أزر الأهرامات قط، رغم إقامتي أربع سنوات كاملة في مدينة القاهرة. كانت مدينة الأقصر أبطأَ المدن التي رأيتها في حياتي، كنتُ أستطيع أن أُميّزَ فيها أوقات جديدة في كل فترة، ولو كنتُ باحثاً لغوياً لكنتُ صنّفتها كما فعل أبو منصور الثعالبي في كتابه فقه اللغة وأسرار العربية. كان الشروق في الأقصر فترة زمنية، والبكور فترة أخرى، وتأتي الغدوة والضحى والهاجرة قبل أن نصل إلى فترة الظهيرة، وكان ليلنا يبدأ من الشفق والغسق إلى العتمة والسدفة والفحمة والزلة والزلفة والبهرة والسَحَر، قبل أن ندرك الفجر. كان لكلّ ساعة من ساعات الأقصر لونٌ معين وسحر خاص، وأجواء فريدة لا تشبه سابقتها بشيء. وكان نهار الأقصر يبدو وكأنه لا ينتهي إلا بإيعازٍ إلهي، وربما لهذا السبب سُميت بمدينة الشمس.

كان سياح الأقصر، وأكثرهم من الألمان، يقولون إنهم يحبون السياحة التاريخية بشكل خاص، ولا يجدون مانعاً بأن يسافروا لأميالٍ طويلة بحثاً عن متعة الاستكشاف.

ورغم أن القطار الذي ركبته أثناء انتقالي من الأقصر إلى الإسكندرية لأوقّع روايتي الأولى في مركز جيزويت، في موعدها المتفق عليه، كان أفضل حالاً من القطارات التي ركبتها قبل عشر سنوات، إلا أنه كان عليَّ أن انتظر عشر ساعات على الأقل للوصول إلى هناك. وبناءً على هذه المدة، قررتُ أن أحجز غرفة في كابينة النوم، كما يفعل السياح الألمان، لأُجرِّبَ شيئاً جديداً لم أكن قد أقدمت عليه في مصر التي تركتها قبل عشر سنوات.

*****

يقولون إن هناك علاقة بين الروائح والذاكرة، وأن مكانا ما في الدماغ يدعى Olfactory Bulb، أو لمبة الشمّ، مسؤولٌ عن ربط ذكرياتنا ومشاعرنا بروائح أصحابها. كانت الرائحة التي تفوح من على مدخل باب غرفة النوم الذي اتجهتُ إليه تعيدني إلى مشهد واحد يتكرر كشريط قصير مسجل؛ وقتها قرَّرَت صديقتي الإسكندرانية أن تُبقي يدَها في يدي طويلاً للمرةِ الأخيرة في آخر موعد رأيتها فيه قبل عشر سنوات، على رصيف انطلاق القطار في محطة مصر عند ميدان رمسيس.

بعد أن افترقنا لم تُغادرني، ظل عبقها يلاحقني، وسجلت عطرها كرائحة أبدية في مخيلتي. حاولتُ مراراً أن أعثر على زجاجة للتركيبة نفسها. بحثتُ في أسواق العطارين ومحال البخور، وفي دور العبادة وبين مساحيق التجميل، لكن لم يقارب شيءٌ تلك الرائحة التي كانت تفوح في مخيلتي.

وقفت صديقتي مذهولةً أمامي، ولم تصدق حتماً أنني لم أكن ألاحقها كل هذه السنين، وأن الرائحة هي وحدَها لا شيءَ آخرَ مَن جرّني إلى غرفةٍ برقم يختلف عن رقم حجزي.

سرعان ما التقطتُ لها صورة محددة الملامح. بدت لي كامرأة ناضجة، أكثر إثارة وفتنة من آخر مرة رأيتها، بدا جبينها أوسع وابتسامتها أشد رقة وعذوبة، وكان ثدياها يفوران بجرأة كحليب على نار متقدة.

خلال السنوات الماضية، كنتُ دائماً ما أحاول أن أتخيل هيئتها بينما أكتب عنها في مجموعتي القصصية، المُراقِب. لم أكن أدرك أنها ستصل إلى هذا الطور من الأنوثة والجاذبية والإثارة خلال انتقالها من عقدها الثاني إلى الثالث، ولم أكن أعلم أن الفتيات تكتمل أنوثتهنّ في الثلاثينات من أعمارهنّ، وبينما هنَّ في العشرينات، لسْنَ سوى يافعاتٍ صغيرات في مرحلة الغليان المتوهج.

لم يكن الحديث عن أي شيء مناسباً وسط هذه الدهشة، تقدمتُ خطوة لأخفي انفعالي، ولم تكن الغرفة تسمح بأكثر من ذلك. جلستُ على طرف سريرها مرتبكاً، وبقيت ساكناً صامتاً، كانت تبدو أشدَّ ثقة وأقلَّ اضطراباً من اضطرابي. كان حضورها لافتاً، وتعابيرها هادئة. لم تكن تلك الطفلة التي ودّعتها يوماً في محطة مصر عند ميدان رمسيس في القاهرة.

وبعد دقائق، اخترق فقاعة الصمت، صوت الكمسري (الموظف المسؤول عن قطع التذاكر): «يا باشا يا باشا… ربما أخطأتَ الغرفة بسببي. أرجو أن تسامحني الآنسة أيضاً». ساد الصمت الطويل. لم تجب صديقتي حينها، ولم تعطِ الكمسري انتباهاً. ظلّت ساكنة تحدق في عينيَّ وكأن أحداً لم يأتِ،وظل السمكري يُحدّق فينا ببطء. كنا نبدو له كتمثالين، أو ربما ككرتَي ثلج ستذوبان مع مرور الوقت. قلَّبَ النظر بيننا، وأغلق الباب

*****

كنتُ أودُّ الحديث لأكسر لحظات الصمت هذه. لم أكن أعلم من أين أبدأ. كنتُ أكثرَ ميلاً للعتاب. ليس عتابها بالتحديد، ربما كنت سأبتدئ بمعاتبة نفسي، وأبرر في جمل قصيرة لماذا حصل كل هذا، ولكن في لحظة تراجعت، وأدركتُ أن خلافاتنا ومشاكلنا وحتى أفكارنا لا يمكن أن تُنَاقَشَ بعد عشر سنوات. سيبدو الأمر مختلفاً وغريباً في هذه اللحظة، ففعلياً لم أعد أحمل لتلك القناعات التي كانت لدي القيمة ذاتها. كان الأمر سيبدو مضحكاً لو تحدثتُ عن أي خلاف حدث قبل عشر سنوات، ولو أنني، وأثناء هذا الصمت الطويل الذي يملأ الغرفة، تذكرت إحداها فضحكت، وضحكت معي، وكأنها تشاركني الإحساس ذاته دون أن ننطق بكلمة واحدة.

لكن تحدثتُ أخيراً، وفي نيتي البحثُ عن إجابات لأسئلة كانت تجول في خاطري كل هذه السنين، فقلتُ ومرمى نظري نافذة غرفة القطار: «لماذا لم يستحدث المطورون في مواقع التواصل الاجتماعي، خدمةً للتذكير بأسماء الأشخاص في قائمة الحظر؟ ربما تكون فرصة لعودة العلاقات بين الأشخاص. لماذا يفترض بنا أن نحظر من نحبهم للأبد دون أي رحمة؟ أليس الجناة المحكمون بالسجن المؤبد لديهم أمل بإطلاق سراح مشروط في بعض الأوقات، بعد قضاء عشر سنوات أو خمسةٍ وعشرين؟ لماذا لم يمنحوني فرصة كي تراجعي حكمكِ حولي خلال كل هذه المدة».

ظلّت صامتة، وبدت وكأنها تنتظر أن التفت نحوها، أن نتواجه دون مواربة، ولما استدرتُ قالت: «بعد خمس سنوات قد أضيفت هذه الخدمة إلى معظم هذه المواقع، وظهر اسمك عدة مرات في طلبات تشبه الاسترحام، لكن لم يكن عندي رغبة في أن أعيدك إلى حياتي بهذه البساطة، فعندما تحظر شخصاً على مواقع التواصل الاجتماعي، يخطر لك أمرٌ واحدٌ عندما تحاول فك حظره، وهو الموقف الأخير الذي دعاك أن تفعل هذا الأمر»

تنهدت وأكملَت: «في لحظاتي ضعفي القليلة قررتُ رفع الحظر عنك، لكنني تردّدتُ جداً وعدلتُ عن الفكرة، فلم أودَّ أيضاً أن تعتقد بأن الطفلة الصغيرة التي أحبتك قبل خمس سنوات هي ذاتها الآن التي ترفع عنك الحظر. بطبيعة الحال، كنتُ فتاة أخرى حينها كما قد أصبحتَ أنت بالتأكيد رجلاً آخرَ بعد خمسِ سنواتٍ طويلة».

*****

تبدلت تعابير وجهها في لحظة، فابتسمت وأردفت قائلةً: «لكن لكي أكون صريحةً معك، كنت أتابع جميع نصوصك الأدبية المنشورة على المواقع الالكترونية. كنتُ أتجاوز النص وأتخيل لقاءاتنا المكتوبة كشريط سينما قصير بالأبيض والأسود، وفي بعض النصوص اكتشفتُ جوانبَ لم أكن أعرفُها عن نفسي. تمنيتُ في ليالٍ طويلة، بينما كنت أعيد قراءة النصوص، أن أكون معك فيها خارج النص في شوارع الإسكندرية ومقاهيها، التي تعرفنا جيداً أكثرَ من أي شيءٍ آخر. لم أكن أعلم حينها أن شارع رُشدي يمثل لكَ كل هذه الأهمية، لم أكن أشعر بقدسيته وجماله، بتعرجاته وتفاصيله الدقيقة، ببائع الذرة المشوية الذي لم يتغير مكانه حتى الآن، ومحل الورود الذي يتوسط الحي، قبل أن أقرأ عنه بكتاباتك. لم أكن أدرك أن الشارع الذي يودي بي إلى منزلي، هو أعظمُ وأجمل طريق في الاسكندرية».

تابعت حديثها بلهفة: «أحببتُ قصصنا ولحظاتنا، وأصبحت بالنسبة لي أشبه برواية واحدة أطالعُها كلَ يوم قبل أن أخلد إلى النوم. وكانت بعض النصوص تثير نشوتي، أدرك النهايات التي قمت بإضافتها واللحظات غير المكتملة التي تخيلت أنها ستحدث. ربما أجمل ما في الكتابة هي قدرة الأديب أو الشاعر على استكمال المشاهد التي لم يستطع أن يعيشها في الواقع، وأن يتوقع ردات الفعل وهمسات آخر الليل. كنتُ أنتظرُ أن تكتب عن حديقة اللنبي، عن تلك الليلة، أشدّ الليالي تبعثراً في علاقتنا. لم أكن أعلم كيف كان من الممكن أن تستكمل حداً فاصلاً للحظة لا يمكن أن تكون إلا في نهاية واحدة. كان ذلك عندما غرقنا في مقعد الحديقة، ووصلنا لإثارة توحي بقبلة دافئة، لكنها لم تكن. كنتُ قد غادرتكَ حينها.

كل ذلك كان قبل أن أعيشَ معك واحدة من أجمل لحظاتي، في نص يحمل اسم قبلة بطيئة. لم أكن أعلم أنني سأتمكن من أن أرتعش لمجرد قراءتي لنهاية نص يتحدث عن ليلة صيفية جمعتنا تحت قمر مكتمل في أجواء تملؤها الرغبة، ربما كانت هي أمتع قبلة أقرأ عنها في حياتي، وأمتع قبلة أشعر بها أيضاً. ربما كان أكثر أمر ندمت عليه خلال عشر سنوات مضت، عندما أردتُ أن نؤجِّلَ قبلتنا الأولى إلى وقت آخر».

*****

في كبينة النوم، مَدَّت يدَيها إلى عنقي ودفعتني باتجاهها، وعلى بعد إصبعين من وجهها، شعرتُ بزفيرها الساخن الذي أحدثَ رعشة في كياني، ورطّبت شفتَيها ببعضهما، وأسندت أنفي إلى أنفها كهرمين متعاكسين، وأغمضت عينَيها كأميرةٍ نائمة. وبعد ومضات، همست، قبّلْني… كما تفعل دائماً في نصوصك، بقبلٍ بطيئةٍ جداً، تتعدى حدودَ الزمن ومكامنَ الإحساس… قبلْني كما يفعلُ النص بي… وكما أنهيتَ فيه قصتك الأسطورية «قبلة بطيئة».

لم تكن قبلتي البطيئة في حديقة اللنبي، التي كُتبت على الورق، بالغليان والإثارة ذاتهما كما هي في كبينة النوم. لم أرَ فتاةً قبل الآنَ تصلُ إلى هذا المستوى من النشوةِ في قبلة واحدة، هل هي هذه قبلتنا الأبدية؟ هل علينا أن نبطئَ أكثر، أن نوقفَ الزمن، أن نعيدَه للخلف، ونستكملَ أحداثَه من تلك الليلة في حديقة اللنبي.

لم نكن قد تحدثنا عمّا إن كان شخص آخر ينتظر وصولها في محطة سيدي جابر في مدينة الإسكندرية، ولم أسأل أيضاً عمّا إن كان لديها أطفال أم لا. جلّ ما تحدثت عنه صديقتي حول حياتها الخاصة، كان تفسيراً لوجودها في الأقصر. وقتها ذكرت أنها تمكنت بعد أن افترقنا من تحقيق حلمها واستكمال دراستها في ألمانيا، وها هي هنا في الأقصر لرؤية رفاقٍ لها من مدينة هانوفر الألمانية كانوا في زيارة إلى معبد الكرنك التاريخي. وبطبيعة الحال، لم أودَّ أن أخوض في حياتي الخاصة وتفاصيلها. في القصص، عادة ليس هناك مجالٌ لأن يتم إبراز خطوط درامية معقدة.

ولا يمكن للقاء كهذا أن يحتمل أكثر من خطين دراميين، أحدُهما يسير في الماضي وآخر في الحاضر، ولا يمكن لأي حدث أو خطوط أخرى أن تعبث بصدفتنا القدرية. لم يكن هناك الوقت للكثير من الأسئلة والمراجعات، وسيبدو أي حديث عن حياتنا الحالية خيانة للماضي وللقصة القديمة.

مرت الساعات سريعةً. بدأ القطار بإخفاض حركته، وكان عليَّ أن أستغلَّ ما تبقى من وقت للوصول إلى الإسكندرية كي أدعوها لحضور توقيع أول عمل أدبي لي في مركز جيزويت الثقافي. لم تتردد حينها، أبدت موافقتها واستعلمت عن مكان التوقيع وموعده بشكل دقيق. لم يعد هنالك كثيرٌ من الوقت، كل شيء بدا وكأنه يتلاشى. توقف القطار تماماً، وأنزل الركابُ حقائبهم، وضاعت صديقتي بين المترجلين من القطار.

وفي ليلة التوقيع ترقبتُ وصولها، وتجهّزتُ بنسخة لأحصل على توقيعها باعتبارها الملهمة الأولى لكتابتي في هذه المجموعة القصصية، وواحدة من أثرى الشخصيات البشرية للكتابة. بحثتُ عنها بين الحاضرين، وانتظرتها طويلاً حتى فرغ المكان، وبقيتُ وحيداً لكنها لم تأتِ، لأنها ببساطة لم تكن سوى بطلة لقصة قصيرة تحمل عنوان «كبينة النوم»، وهي الجزء الثاني من قصة «قبلة بطيئة» في مجموعتي القصصية، المُراقِب.