ماذا كنت تعملين قبل 2011 يا لمى؟ وأين صرت الآن بعد مشوارك الطويل على دروب الثورة والحرب؟

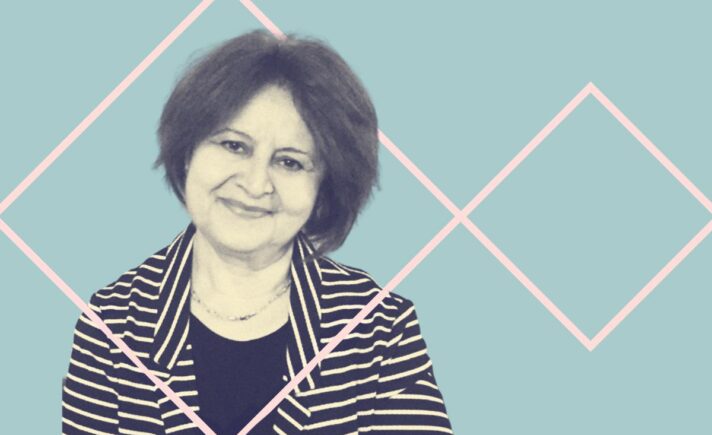

كانت نشأتي في بيت مُسَيَّس من الأسباب التي دفعتني للانخراط بالشأن العام منذ نهاية التسعينات، كما أسستُ وأدرتُ بعد تخرجي الجامعي وكالة إعلان، استمر عملي فيها مدة 23 سنة، إلى أن خرجت من سوريا في حزيران 2013، فأغلقتها في نهاية عام 2014. اهتمامي بقضايا المرأة بدأ قبل الثورة وأنتجت وأخرجت فيلماً عن العنف ضد المرأة، لكني أصبحت نسوية جذرية بعد ثورة آذار 2011 التي غيرت حياتي وأولوياتي بالمطلق. ومنذ عام 2014 ركزت في عملي ونشاطي على الإنتاج المعرفي المعني بالديمقراطية والعدالة الجندرية والعدالة الانتقالية التحولية، لأنني مؤمنة بأن إنتاج المعرفة قوة، وركيزة أساسية، آمل أن تساهم مع غيرها من الإنتاجات المعرفية في رسم سياسات تُفكك بنية الدولة الاستبدادية والأبوية، وتنهي ثقافة الإفلات من العقاب وتستعيد مؤسسات الدولة وتعمل من أجل إرساء الديمقراطية.

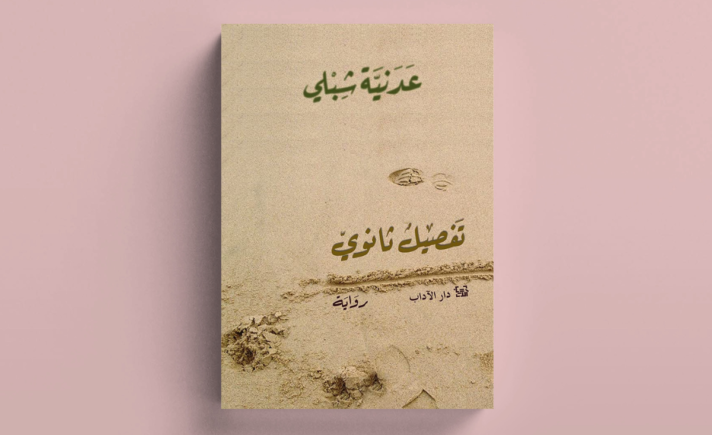

ركزتِ في كتابكِ الأول المشاركة السياسية للمرأة السورية بين المتن والهامش على كواليس النخب السياسية التي تطرح نفسها بديلاً ديمقراطياً، واكتشفتِ ضعفًا في التمثيل السياسي للمرأة في صفوف المعارضة في المجالس المحلية وقيادة الأحزاب السياسية والتكتلات السياسية الكبرى ووفود التفاوض على حد سواء. ما هي الأسباب الرئيسة برأيكِ؟ وهل تلاحظين تحسنًا مع مرور الزمن؟ وكيف السبيل إلى تذليل العقبات وضمان مشاركة نسائية كميّة ونوعية في حقل السياسة على المدى البعيد؟

لقد بيَّنَ الكتاب من خلال البحث والحوارات التي أجريتها واقعاً غير ديمقراطي بين النخب السياسية التي تصدرت المشهد، وسلوكاً إقصائياً وتمييزياً تجاه المشاركة السياسية للمرأة، كما أظهرت كواليس بعض النخب السياسية ومطابخ قرارهم السياسي استبعاد المرأة وعزلها والتشكيك في قدرتها. نعم، إن بنية الأحزاب والقوى السياسية التي تصدرت المشهد منذ بداية الثورة هي بنية أبوية، إقصائية، تمييزية، نمّطت أدوار النساء، ولم يكن لها أي دور في إحداث القطيعة مع الاستبدادين السياسي والديني، والثقافة المجتمعية السائدة، أي إنها استقالت من لعب أي دور نهضوي، وانفصم خطابها الرسمي المعلن عن الممارسات التي نفذتها، كما قوض دور المرأة، وأثر على المرأة سلباً تحالف المعارضة مع القوى السلفية الجهادية المسلحة التي كانت -وما زال بعضها- متحكمة على الأرض في المناطق التي خرجت عن سيطرة النظام وفرضت استبداداً سياسياً وعسكرياً ودينياً على المجتمع بشكل عام وعلى المرأة بشكل خاص، إضافة إلى دعمها لجماعات مسلحة مأجورة مثل ما يسمى «الجيش الوطني السوري».

نستطيع تمييز سلوك القوى السياسية المعارضة التي تصدرت المشهد مع المشاركة السياسية للمرأة بعد الثورة بمرحلتين. كان سلوكها في المرحلة الأولى إقصائياً نابذاً لجميع الكفاءات من النساء والرجال، انفض عنه الكثير من السياسيين/ات، وراهن على شرعيته عبر دعم المجتمع الدولي له والاعتراف به فقط، وضرب بعرض الحائط أن الشرعية لا تكون محصنة وقوية إلا من خلال المجتمع واستقلال القرار الوطني. والمرحلة الثانية بدأت مع تأسيس الهيئة الاستشارية النسائية في 1 شباط 2016، التي شكلتها الهيئة العليا للمفاوضات نتيجة ضغوط المجتمع الدولي والأمم المتحدة بعد ضغط الناشطات والسياسيات السوريات، لكن الهيئة لم يتم مأسسة عملها لتكون رسمية وفاعلة، وبالتالي انتهت أو أُنهيت دون أن تحقق أي تقدم يذكر. وبعد أن أرسلت المعارضة ردها على وثيقة ديمستورا المعنونة بـ «المبادئ الإثني عشر الأساسية الحية للأطراف السورية»، ورد فيها تكرار ما نصت عليه وثيقة ديمستورا، التي تشير إلى وضع آليات لضمان مستوى تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 30% وصولاً إلى المناصفة، وأصبحت المعارضة مُحرَجة من تدني نسبة المشاركة السياسية للمرأة في صفوفها، فازدادت نسبة التمثيل في مؤتمر الرياض2، لكن معايير توجيه الدعوات اعتمدت على الشللية والعلاقات الشخصية.

للأسف، إن أكبر عوائق بناء الديمقراطية التمثيلية والتشاركية تكمن في أن تكون معايير المشاركة السياسية للنساء والرجال قائمة على الشللية والمحسوبية والمحاصصة بكل أشكالها، كما أن التركيز فقط على نسبة تمثيل النساء دون الاهتمام بمشاركة حاملات القضايا هو أمر خاطئ، والأهم أن السوريين والسوريات لم يعد لهم أي تأثير في «العملية السياسية» سوى انخراط بعضهم/ن بمسارات مرسومة تعوِّم نظام الأسد وتقف عثرة في طريق التغيير الجذري.

ألا ترين معي أن الكثير من النساء لا يتحملن المسؤولية النضالية تجاه قضية المرأة؟ يتغلغلن في المنظمات ولكنهن يتجنبن (أو لا يعرفن) طرح المواضيع النِسوية، مع أن الجندر موجود في كل مكان. ألا يجب أن يكون العمل النِسوي من أولويات النساء في حقل السياسة والمجالات الأخرى. وهل يجب علينا تمييز النسويات الناشطات إيجابيًا أثناء البحث عن نساء لشغل مناصب صنع التغيير والقرار؟

للأسف هناك مفارقة، لأن عدد النسويات قليل جداً إذا ما قارنّاه مع عدد المنظمات النسوية والمنظمات المعنية بقضايا المرأة المتواجدة على الساحة الآن، وتجدين أعداداً كبيرة من النساء في تلك المنظمات متواجدات في أكثر من منظمة ذات توجه واحد، الأمر الذي أدى إلى تفاوت درجة النشاط والولاء لمنظمة دون أخرى، ولم ينعكس تعدد وجودهن في أكثر من منظمة على التنسيق والتشبيك بين تلك المنظمات. وقد برز تشتيت الجهود في عدم البناء على تراكم المعرفة ضمن المنظمة الواحدة أو بين المنظمات التي تناولت موضوعاً محدداً، فمثلاً ركز العديد من المنظمات على المشاركة السياسية للمرأة، وضمنها المشاركة في المفاوضات السياسية، ورغم أنها حققت ذلك، إلا أنه كان من الممكن تنسيق الجهود فيما بينها، لدعم المشاركة السياسية للمرأة في مستويات أخرى، كالمجالس المحلية والأحزاب السياسية، بدل مطالبة المجتمع الدولي والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا بوجودها فقط على طاولة المفاوضات.

أما بخصوص الشق الثاني من السؤال، فأنا مع دعم نسويات مسلحات بالمعرفة ومقاتلات من أجل التغيير الجذري في مراكز صنع القرار، ولكن للأسف هناك فجوة معرفية بقياس حجم تأثير منظمات المجتمع المدني، نسبة لما تلقته من تمويل.

عنوان كتابك الآخر هو العدالة الانتقالية الحساسة للجندر في سوريا. ماعدا تعقيد موضوع بحثك وسط التشتت الذي أصاب المجتمع السوري على جميع المستويات وفقدان السوريين الإيمان بالعدالة، إلا أن هناك فجوة معرفية كبيرة حول العدالة الانتقالية وتلك الحسّاسة للجندر على وجه الخصوص. كيف ترين العدالة الانتقالية الحسّاسة للجندر من خلال المنظور السوري الراهن؟ وماذا تقولين عن العدالة الجميلة التي صارت على الورق فقط، وعن الهوة الشاسعة بينها وبين واقعنا الشنيع؟

صحيح، هناك فجوة معرفية تتعلق بالعدالة الانتقالية بشكل عام، وتلك الحسّاسة للجندر بشكل خاص. وقد خضعت مسألة العدالة الانتقالية في سوريا، وما تزال، إلى مد وجزر حسب أجندات الدول التي مولت نشاطات بعض منظمات المجتمع المدني. كما أفاد عدد من المستجيبين/ات في كتابي المذكور بأنه جرى في كواليس محادثات جنيف –غرفة المجتمع المدني- مقايضة السلام بالديمقراطية والعدالة الانتقالية، لتكون المطالبة بالأخيرة على حساب تحقيق السلام في سوريا. لاشك أن بناء مسار العدالة الانتقالية هو قرار سياسي، وبحاجة إلى إرادة سياسية جادة وحقيقية، وهي، أي العدالة الانتقالية، مسار إلزامي لبناء السلام العادل والمستدام في سوريا. والسبيل الوحيد للمصالحة الوطنية، وإعادة الثقة بين المواطن/ة ومؤسسات الدولة، وخاصة تلك المسؤولة عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وتلك التي لم تحمِ حياة وحقوق الناس، مثل قطاع القضاء، عندما أدارت الدولة عنفاً ممنهجاً ومستداماً ضد الأفراد والمجتمعات التي ثارت وطالبت بالتغيير الديمقراطي.

أذكر العام الماضي في إحدى ورشات العمل، وبعد أن تحدثتُ عن أهمية العدالة الانتقالية في سوريا، قال أحد المحامين إن العدالة الانتقالية هي كبيع الوهم للناس، فأجبته، من كان يتخيل أن نرى حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العدلي مع عدد من كبار الضباط المصرييين في قفص الاتهام، ومن كان يظن بأن مساراً للعدالة الانتقالية سيتم إرساؤه في تونس، ومن كان يتخيل أيضاً بأن برنامجاً ناجحاً لجبر الضرر الفردي والجماعي، وأن منهجاً أفقياً لإدماج الجندر سينسحب على كافة أعمال هيئة الإنصاف والمصالحة في تجربة العدالة الانتقالية في المغرب بعد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خلال سنوات الرصاص؟!

نعم كل شيء يجب التخطيط والإعداد له، رغم صعوبة إرساء العدالة الانتقالية الآن، وإلا، وبناء على واقعنا الحالي، علينا أن نعلن هزيمة حقوق الإنسان والمساواة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية والعدالة الانتقالية، وأن نعتبر أن مجرمي الحرب سيحكموننا للأبد!

لمَ كل هذا الإلحاح على الحساسية الجندرية، ألا يمكن تأجيلها للمستقبل، أليس أمامنا استحقاقات أهم؟

القضية ليست ترفاً، ولا يمكننا أن نفاضل بين الحرية والمساواة، أو بين المواطنة والديمقراطية. إن التحليل الجندري بشكل عام وخلال النزاعات بشكل خاص، يساهم في رصد بنيان الهيمنة الذكورية في المجتمع الأبوي، والعنف المبني على النوع الاجتماعي وأنماطه وتراتبيته وتقاطعيته مع كافة أشكال العنف السياسي والاقتصادي والاجتماعي والقانوني، وذلك لمعالجة أوجه عدم المساواة بين الجنسين عبر رسم سياسات وبرامج ومشروعات، بعد الاعتراف مسبقاً بأوجه عدم المساواة التاريخية والاجتماعية.

هل لاحظت تأثيرًا للمنظمات النسوية على المنظمات التي تعمل على العدالة الانتقالية؟ وإذا كان جوابك نفيًا فأين يكمن التقصير؟ وكيف يمكن تحسين التعاون بينهما؟ وماهي توصياتك بهذا الخصوص؟

للأسف مازال التأثير طفيفاً وبطيئاً، والتعاون بينهما محدود. وإذا استثنينا المنظمات النسائية والنسوية العاملة على العدالة الانتقالية، وهي قليلة، فإن واقع الحال يشير إلى أن الرجال هم صانعوا القرار في العديد من تلك المنظمات، وغالبية العاملات فيها بعيدات عن هياكل السلطة، وبالتالي فإن الأثر الجندري للجرائم والانتهاكات غير مرئي بشكل كاف. تركّز بعض التقارير على عدد الضحايا، فيما تركز أخرى على الجريمة المباشرة في زمان ومكان حدوثها، وتتجاهل حزم العنف المترابطة والمركّبة على النساء والفتيات، من العنف السياسي والمجتمعي والجنسي والقانوني والاقتصادي، التي أدّت وتؤدّي إلى ديمومة أثر الجريمة الفردية والجماعية ضدّهن وأثرها أيضاً على الأجيال. كما إن اتجاهات العدالة بالنسبة لبعض المنظمات العاملة على العدالة الانتقالية تركِّز فقط على العنف الجنسي، وضمنه الاغتصاب. وعلى الرغم من أهمية ذلك، إلا أن تجاهل المروحة الواسعة للجرائم والانتهاكات المباشرة وغير المباشرة التي تعرّضت لها المرأة وما زالت، يرسِّخ في الوعي العام المرأة الجسدَ، و/أو الوعاء، المرأة بوصفها شرف ذكر/ذكور العائلة، أيْ لا شرف مستقلّاً لها، وهي مسؤولة عنه، وهو ما كرّسته القوانين العنيفة المتعلقة بحيواتهن، الأمر الذي يعزّز دونيّتهن في المجتمع، ويعزّز أيضاً عنفه البنيوي تجاههن مدعوماً بعنفٍ قانونيّ ضدّهن. وهن كنّ ولا زلن يناضلن من أجل الحرية والمساواة ودولة المواطنة.

تغيب أيضاً رؤية النسويات فيما يتعلق بإصلاح المؤسسات وإعادة هيكلة القطاع الأمني، وينحصر تمثيل العدد الأكبر من المؤسسات العاملة على العدالة الانتقالية خلال المؤتمرات والاجتماعات الدولية بالرجال. وبالتالي، أمام هذا المشهد، أخشى ألا تعكس العدالة الانتقالية إلا وجهة نظر الرجال وأولوياتهم وتجاربهم فيما يتعلق بالعنف. من وجهة نظري، التقصير يقع على كاهل الطرفين، والتعاون بينهما من جهة ومع النسويات المستقلات من جهة أخرى يجب أن ترتفع سويته. وأستغرب لماذا لا تهتم المنظمات النسوية والمنظمات المدافعة عن حقوق المرأة بالعدالة الانتقالية بشكل أكبر وأكثر تركيزاً، رغم أنني أجد تقاطعات واسعة بينها وبين قرار مجلس الأمن 1325 وجميع القرارات ذات الصلة، من حيث أهمية مشاركة المرأة في رسم السياسات والقوانين والبرامج في جميع المستويات والمراحل.

تساهم العدالة الجنائية بالردع، وتساهم لجان تقصي الحقائق بإنفاذ الحق في معرفة الحقيقة من خلال الإفصاح والسرد وصياغة توصيات ذات صبغة وقائية. ويساهم جبر الضرر في دعم الضحايا، نساءً ورجالاً، وإنفاذ حقوقهم. كما تشكل ضمانات عدم التكرار صيغة وقائية في منع الجرائم والانتهاكات، عبر وضع سياسات فعّالة من خلال مجموعة من التدابير، وهي إصلاح المؤسّسات وخاصّة قطّاعي الأمن والعدالة، وحلّ الجماعات/الميليشيات المسلّحة غير الرسمية و الرسمية التي شكلها النظام، وإلغاء المحاكم الاستثنائية، وفحص سجلات أفراد الأمن والجهاز القضائي، وحماية المدافعين/ات عن حقوق الإنسان، وتدريب قوات الأمن في مجال حقوق الإنسان، بالإضافة إلى إصلاحات في مجالي التعليم والصحة.

انطلقت منذ عامين ونيف حملة مي-تو (أنا أيضًا) الأمريكية التي تطرح موضوع التحرش والسلوك الجنسي الذي يتجاوز حدود المرأة الجسدية والنفسية، فأعطت دفعًا كبيرًا للحركة النسوية في مختلف أرجاء العالم. كما انتشرت حملات تحاكيها بمواضيعها وأهدافها، من بينها على سبيل المثال حملة أنا زادة التونسية. أما في السياق السوري، فلم تنشأ عندنا موجة مشابهة، رغم بعض المحاولات الفردية الفاشلة في هذا الاتجاه. ما السبب؟ ولِم هذا التواطؤ على الصمت برأيك؟

الأسباب ذاتها التي تعيق الإفصاح و/أو الإبلاغ ومحاسبة المعتدي في المجتمع السوري انتقلت كما هي إلى العالم الافتراضي. ما زلنا نعيش في زمن يفضل لوم الضحية على محاسبة المعتدي على سلوكه وخاصة عندما يتمتع بسلطة. لقد شهدتُ حادثة دفعتني للتساؤل والاستنكار، لكن قد تجيب على سؤالك: منذ فترة، أفصحت إحدى الناشطات الشابات على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي بأن أحد الرجال العاملين في المجتمع المدني السوري هو متحرش ويستغل مكانته للتغرير بالفتيات، فتفاجأت بحجم الدفاع الذي قدمته عدة ناشطات، بعضهن ممن تدعين الدفاع عن حقوق المرأة وتمثيلها، ولم يتوانين عن التشكيك بروايتها ومطالبتها بالأدلة قبل الاتهام! أما المناخ العالمي الذي استقبل حركة (أنا أيضاً)، فقد اعتبر شهادات النساء على أنها خطوة جريئة تستحق الدعم والمؤازرة.

من المعضلات التي تواجه النسويات هي التحزبات السياسية والولاءات الطائفية التي تشق صفوفهن وتضعف قضيتهن المشتركة في غالب الأحيان. إذ يحصل مثلًا أن تطري امرأة ثورية على انتهاكات (لفظية أو غيرها) تصيب موالية أو كردية مقاتلة، أو بالعكس. أنتِ تعرفين ماذا يحدث عندما تقول امرأة شيئًا يخرج عن المألوف: بعض الناس يبدؤون بمهاجمة أنوثتها، ولا فرق كبير بين المحسوبين على الثورة أو النظام. هذا يعني أن ثمة شبهاً بين أساليب القمع الواقعة علينا وتلك التي تعاني منها المواليات، وأن تحت طبقة القمع السياسي والطائفي توجد طبقة أعمق وأمتن من الظلم على أساس الجندر. بمعنى آخر: الجندر عابرٌ للسياسات والطوائف إلى حدٍ ما. كيف يمكننا كنسويات التعامل مع هذا المعطى؟ وهل يحق لي الحلم بأن يشكل مدُّ امرأةٍ يدها لامرأة على الطرف الآخر من النزاع الشرخَ الأول في الاستقطابات الأهلية الحالية؟

استباحة النساء وارتكاب الانتهاكات بحقهن لأنهن نساء هو أمرٌ مجرّم، وتشييؤهن كموضوع جنسي هو مدان بكل تأكيد. وهو أمر مختلف تماماً عن الصراع السياسي، على سبيل المثال، هل تنطبق جملة «أحلم أن يشكل مد امرأة يدها لامرأة على الطرف الآخر من النزاع» على امرأة تؤيد مجرمين ارتكبوا جرائم وانتهاكات! إذا لم يكن هناك أرضية مشتركة تبدأ بالتجريم والإدانة فجوابي سيكون: لا، بيني وبينها صراع سياسي وحقوقي، القضية ليست أحلاماً وردية وقصصاً شاعرية.

هل يجب أن أستثني النساء من الخصومة السياسية لأنهن نساء؟ أو أن تحالفي يجب أن يكون بمعزل عن رأيي السياسي؟ النسوية بالنسبة لي هي حركة سياسية-حقوقية، كما أن متن الحلم وطرح السؤال يوحي وكأن النساء كتلة واحدة منسجمة وهن في تناغم ثابت ومتواصل، أو أن دورهن يكمن فقط في رفع الراية البيضاء لأنهن نساء! وهو تمييز مبطن ضدهن.

ينشغل السوريون أحياناً بأمور أستغربها نظراً للوضع المتشظي للبلد، من بينها مثلاً حين حاول بشار الأسد تعديل قانون الأحوال الشخصية، واليوم بالنسبة لصياغة الدستور السوري وجندرته. المنطق العادي يقول: أي دستور وسط هذه الفوضى؟ ومن سيحميه؟ أنتِ من الأشخاص الذين تلقوا دعوة للمشاركة في اللجنة الدستورية المنبثقة عن أستانا، ولكنكِ رفضتِ ذلك، حتى أنك دعوتِ زملاءكِ للانسحاب منها. ماهو سبب رفضكِ؟ وكيف ستتأثر العدالة الانتقالية برأيك في حال تمت صياغة الدستور السوري الآن ومن دون انتقال سياسي؟

لقد أبلغت مكتب المبعوث الأممي عن أسباب رفضي المشاركة في اللجنة الدستورية ونشرتها على صفحتي الشخصية في وسائل التواصل الاجتماعي، لم أدعُ أحداً للانسحاب، لكنني وددت نشر أسبابي للفت النظر إلى خطورة تهميش تشكيل هيئة حكم انتقالي، وقد سلطت الضوء على عدة نقاط: لقد تجاوز تشكيل اللجنة الدستورية الانتقال السياسي وتشكيل هيئة حكم انتقالي، وبذلك أصبحت العملية السياسية كمن يضع العربة أمام الحصان ويتوقّعها أن تسير إلى الأمام! لم يكن هدف السوريين/ات هو كتابة دستور، بل الانتقال من الاستبداد واحتكار السلطة إلى الديمقراطية ودولة المواطنة.

إن الدستور يجب أن يصدر عن هيئة منتخبة أو عن هيئة منبثقة عن هيئة منتخبة بطريقة حرة ونزيهة، لكن هذه اللجنة ومنتجها مشكوك في شرعيتها، وأنا لا أقصد شرعية قرارات مجلس الأمن، بل الشرعية الوطنية والتوافق الوطني، وقد لاحظتم أن الكثير من السوريين/ات عبروا/ن عن رفضهم/ن لهذا المسار ولهذه اللجنة.

تتضمن كتلة المجتمع المدني أفراداً غير مستقلين/ات كما يُفترض أن تكون، وأفراداً لا يملكون/ن المعرفة التي تؤهلهم/ن للخوض في نقاشات نصوص دستورية.

إن هذا المسار، سيجذر تعويم الأسد وأجهزته الأمنية، رغم كل ما ارتكبه هذا النظام من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وسيبسط يد أمراء الحرب، وسيغلق الباب أمام العدالة الانتقالية.

لم تقم الأمم المتحدة بتحديد سقف زمني لعمل اللجنة الدستورية، وبالتالي هي لعب على الوقت وهدره.

إن تحديد نسبة 75% لإقرار نص دستوري قائم على حقوق الإنسان والقانون الدولي يُسقط هذا الحق فيما لو لم يتم التوافق عليه.

وختمت أسبابي بطرح السؤال التالي: هل تدركون خطورة ما تقومون به بتشكيل لجنة لكتابة دستور لسوريا؟! وأنه إن صدر في هذه المرحلة وضمن هذه التركيبة وتحت سطوة الدول المؤثرة، فإنه سيبقى لعقود طويلة، ولن يتمكن الشعب السوري من تغير نص دستوري فيه لعقود، كما حصل مع الشعب العراقي في دستور بريمر وكاتفاق الطائف اللبناني، لأن كل مزية ستحققها مجموعة ما و/أو مجموعات ستدافع عنها ولو على حساب مصلحة سوريا والسوريين والسوريات.

لقد أملتُ بنشري أسباب رفضي أن يُعيد بعض المشاركين/ات في اللجنة تقييم مشاركتهم/ن.

أما بالنسبة للشق الثاني من السؤال، فإن مسار العدالة الانتقالية في سوريا لا يمكن أن يُبنى دون انتقال سياسي حقيقي، وتشير جميع المعطيات حالياً إلى أن النظام السوري سيُماطل ويعرقل عمل اللجنة الدستورية لما بعد الانتخابات الرئاسية في العام المقبل، وطالما الأسد باقٍ في السلطة فلا عدالة انتقالية، إنما استمرار لسياسة الانتقام من المجتمعات والأفراد الذين ثاروا على نظامه، إضافة إلى أن العدالة الانتقالية خضعت وستخضع لمساومات من جانب الدول المؤثرة و/أو المتورطة في الملف السوري، وسوريا ليست دولة طرفاً في إعلان روما الأساسي، ولا يمكن إجبار أيّ دولة ليست طرفاً على قبول القضاء الجنائي الدولي إلا بقرار صادر عن مجلس الأمن. في 22 أيار 2014 فشل مجلس الأمن في إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، بسبب الفيتو الروسي والصيني. وطالما بقي الوضع دون حل جذري، فبرأيي أن المهمة الأساسية لأي وفد مفاوض هو عدم إغلاق باب العدالة الانتقالية.

لقد أشرتِ في أكثر من موقع في كتاباتك على أهمية علمنة الدستور. تطالبين بإلغاء الصيغة التي تؤكد على كون الفقه الإسلامي مصدرًا تشريعيًا رئيسًا، لأن هذا سيطلق يد المشرعين لوضع أشد القوانين تمييزًا تجاه المرأة، وسيمنع تطوير قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات ليتماشى مع الحداثة والحرية والمواطنة المتساوية. ولكن ألسنا هنا أمام معضلة كبيرة، إذ كيف سنتمكن من تحقيق ذلك إذا كان السواد الأعظم من المواطنين محافظين ولهم مصلحة كبيرة بالحفاظ على التشريعات الذكورية؟ ومن ناحية أخرى: هل من المعقول أن تتنافى الديمقراطية (العددية) مع العدالة والمساواة؟ وهل سنكون قادرين يومًا على فرض دستور علماني متين في سوريا المستقبل؟

على مر التاريخ كانت هناك قوانين قهرية ظالمة وتمييزية لكنها تغيرت رغم وجود مدافعين ومدافعات عن ديمومتها، ألم يكن هناك قانون للعبودية! إن المطالبة بتغيير المنظومة القانونية التمييزية بدءاً من الدستور ثم مواءمة القوانين معه هو حق مشروع، ولكن لا يمكن كتابة دستور الآن ومازالت الحرب مستمرة على المدنيين في سوريا!

لقد عملت الداعيات ورجال الدين والأحزاب الإسلامية والقوى الجهادية السلفية على التحريض ضد العلمانية وتصويرها أمام أتباعهم/هن بأنها ضد الأديان. كما أن النظام السوري بادعائه العلمانية أمام المجتمع الدولي شوه العلمانية وخلق كارهين/ات لها من خلال سياساته، واعتزل الكثير من السياسيين، نساءً ورجالاً، دورهم النهضوي، وتراجعت أو تعاملت بعض النسويات/يين والعديد من المدافعات/ين عن حقوق المرأة بحذر في توضيح أهمية العلمانية بالنسبة لحقوق النساء والفتيات من جهة، وكيف زادت معاناتهن الأطر القانونية التي تحكم حيواتهن خلال النزاع.

بكل الأحوال، القوانين هي رافعة للمجتمع، ونحن بحاجة إلى مناخ حر قبل وخلال كتابة الدستور لعقد مشاورات متعددة المستويات لتوضيح العلمانية التي نحتاج إليها، دولة حيادية تجاه جميع الأديان والأيديولوجيات، بحيث تكون المؤسستان السياسية والتشريعية مستقلتان عن المؤسسة الدينية. ومن الضروري أن يكون الدستور علمانياً وديمقراطياً (أي لا يخرج الدستور عن المبادئ الديمقراطية). في الواقع هناك دول معظم سكانها من المسلمين/ات ودستورها علماني مثل تركيا وتشاد وكازاخستان وغيرها، كما أن تونس وجدت حلاً وسطاً في تلافي الاجتهادات الفقهية الدينية المتعددة المتعلقة بحيوات النساء في الدستور. فالدستور التونسي لا ينص على مصدر التشريع، إنما ينص الفصل الأول منه على أن: «تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها، ولا يجوز تعديل هذا الفصل». الأمر الذي سمح للتونسيين والتونسيات بالنضال من أجل المساواة الكاملة بين المرأة والرجل، وخير دليل على سبيل المثال، هو تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة الذي صدر في 1 حزيران 2018.

ستكون إزالة مصدر التشريع من دستور سوريا القادم تأشيرة الخروج من نصوص كُتبت في قوانين الأحوال الشخصية بلغة وأفكار عفا عليها الزمن، وتتنافى تماماً مع حقوق الإنسان للنساء والرجال وبناء الدولة الحديثة.

في كتابكِ كي لا أكون على الهامش تسردين قصص إحدى عشر سورية ناجية من المعتقل. لا بد أنك تعرفين أن تدوين قصص النساء من الأدوات التي استخدمتها الحركات النِسوية حول العالم لإدراكها مدى ارتكاز النساء على الإرث الشفوي أكثر من أي شيء آخر. حيث أنكِ أكدت في ملحق الكتاب على ضرورة الكتابة (النسائية) كي يكون لدينا بديل للتاريخ الذي يسرده المتسلط. توقعي أن أدب الشهادات والاعتراف مزدهر الآن في سوريا، نظرًا لكمّ التجارب المؤلمة جدًا والخلاقة في آن. هل هذا صحيح، هل ثمة محاولات بناءة لتدوين قصص السوريون/ات لتكون في متناول الأجيال القادمة؟ من يقوم بذلك؟ وإذا كان ثمة تقصير، كيف تقترحين الحل؟

تكمن قوة وأثر تدوين الذاكرة الشفوية بأنها شكل من أشكال المقاومة التي نخوضها بمواجهة حرب الإلغاء وتزوير التاريخ التي يديرها النظام الحاكم وحلفاؤه، وتتعمق خطورتها لأنها متلازمة مع تعويم نظام ارتكب وما زال يرتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وهو نوع من التكريم والتشجيع لارتكاب المزيد من الجرائم، فتكريم المجرمين لا يكون بالأوسمة والنياشين، بل في بقائهم في السلطة ليتوجوا «انتصاراتهم» في استمرار اضطهاد الضحايا.

ما يجري العمل عليه حالياً هو توثيق الشهادات لاستخدامها في التقارير التي تطلقها منظمات حقوق الإنسان، وهي مؤطرة زمنياً ومكانياً ضمن حدود وقوع الجريمة و/أو الانتهاك، بالإضافة إلى تسجيل أفلام وثائقية وكتابة مقالات وبعض الروايات واللقاءات الإعلامية، لكن توثيق الذاكرة الشفوية بإطار مفتوح لحيوات النساء وأدوارهن وتجاربهن ومقاومتهن مازال محدوداً جداً. لقد وثقت في كتابي الذاكرة الشفوية لـ11 ناجية ليس من الاعتقال فحسب، بل ناجيات من كل أشكال القتل ومحاولات الإبادة، وسلطت الضوء بعدسة نسوية على تطور شخصياتهن، وتقاطع أشكال وأنماط العنف والتمييز السياسية والاقتصادية والقانونية والاجتماعية وبضمنها الأسرية التي طالت حيواتهن. وأعتقد أني نجحت في عدم إعلاء أدوار نساءٍ دون أدوار أخريات، كمن تعلي أو تُخفض دورهنّ في إدارة شؤون أسرهنّ واستراتيجيات البقاء التي يبتكرنها ويستخدمنها، أو الأدوار النضالية التي يقمن بها في مواجهة الأنظمة الشمولية والميليشيات المتطرفة، بينما هي أدوار تكمل بعضها البعض، وتعبّر عن مواطنيّتهن، وحقهن في بناء الوطن وتقرير مستقبله وسياساته ونظامه.

بعد سياسات التوحش التي انتهجها النظام السوري والتغيير الديمغرافي الكبير والتدمير الواسع للمدن والبلدات نحن بحاجة إلى كتابة التاريخ الشفوي، ويكمن طموحي وشغفي في المساهمة بمشروع كهذا، يسعى لدمقرطة التاريخ ويحفظ الذاكرة الشفوية من الضياع والنسيان ومحاولات التزوير في ركن متين، لكنه مشروع يحتاج إلى فريق عمل مسلح بالمعرفة و يعمل بثبات وصبر، ليصار استخدام هذا التاريخ فيما بعد في الأعمال الفنية كالرواية والأفلام وغيرها.

ماهو الشيء الذي يجعلك تواصلين النضال والعمل وسط كل هذه الأوضاع التي تدعو إلى اليأس؟

كسياسية ونِسوية، لا أؤمن بالخلاص الفردي، خلاصنا هو خلاص جماعي لكل السوريين والسوريات، والتوقف عن العمل غير مطروح أو مقبول بالنسبة لي، هو مسؤولية ومقاومة لكل أشكال الاستبداد والاضطهاد والفساد.