اعتقل الأمن العسكري في الرقة، أواخر شهر نيسان/أبريل عام 2012، اثنين من إخوتي، وقام بتحويلهما إلى فرع الأمن العسكري في دير الزور، ليتمّ سوقهما بعدها إلى فرع فلسطين في دمشق. كما صار أخي الثالث هدفاً لهم، فاضطُرّ للتخفّي هرباً من ملاحقاتهم، لأكون الوحيدة القادرة على متابعة أوضاع أخويّ المُعتقلّيِن في فرع فلسطين، وهنا بدأتُ مرحلة جديدة من حياتي سأتعرّف من خلالها على قذارة الحياة في ظل النظام عن كثب.

حالة الانهيار التي عاشتها عائلتي مع خلوها من رجالها أوصلت الجميع إلى حافة الجنون، فأمّي شبه العاجزة لا تكاد تتوقّف عن البكاء، وسؤال أطفال أخي المتكرّر «متى يعود أبي؟» كان يزيد الموقف بؤساً، ثمّ ازداد الأمر سوءاً مع تفجير القزاز الذي استهدف فرع فلسطين في العاشر من أيار/مايو 2012. أمام كلّ هذا صرتُ أكثر إصراراً على الذهاب إلى دمشق والبحث عنهما.

السماسرة القذرون

سافرت نهاية شهر أيار/مايو إلى دمشق، وبدأت التواصل مع سماسرة كُثُر علّهم يستطيعون ربطي بأحد المسؤولين في فرع فلسطين، وبعد عشرات المحاولات وصلت إلى سمسارٍ من دير الزور، ليصلني بأحد المحققين في فرع فلسطين يُدعى «أبو قصي»، واتفقت معه بدايةً على دفع مبلغ مالي مقابل إخلاء سبيل جميع الذين وردت أسماؤهم في القضية التي تم توقيف إخوتي فيها، وكان عددهم 13 شخصاً، وتحويلهم إلى القضاء العسكري بدمشق.

قال لي أبو قصي، حين التقينا في كافتيريا الجامعة بالبرامكة: «إذا مابيصلني المبلغ كامل بدّي وديكي إنتِ وأخوتك ميدانية»، وتعهّدتُ له بدفع كامل المبلغ بمجرّد التأكّد من وصولهم إلى المحكمة العسكرية، فردّ بمنتهى الثقة «15 يوم وبيكونوا بالمحكمة».

لم أرتحْ لكلامه في البداية، فاتصلتُ به مرةً أخرى لأتأكد أنهم ما زالوا على قيد الحياة، وطلبتُ منه أن يخبرني عن علامةٍ في جسد أحد إخوتي، كانت عبارةً عن آثار حَرْقٍ قديم. ضحك طويلاً وهو يردّ بلهجته العلوية «هلّق بدّي أترك شغلي، وأطلع شلّح أخوكي، وقلّك شو في علامة بجسمه!».

ظننتُ أنه كان يهزأ بي حين وضعت هاتفي بين يدي بانتظار اتصاله وما سيخبرني به. بعد ساعة عاود الاتصال بي ليقول «هناك حرق كبير وسط جسده، وقد جلستُ معه وجلبتُ له دواءً، وكذلك بلّغته منك السلام». شعرت أن قلبي قفز من مكانه فرحاً، إنّهم أحياء يُرزقون، ولم نفقدهم بالتفجير. إذن لقد صدق معي أبو قصي، وبقينا على اتفاقنا الذي رتبناه في كافتيريا الجامعة.

رنّ هاتفي يوم الإثنين، وجاء صوت أبو قصي من الطرف الآخر: «جهزي المصاري، بكرا بدنا نحوّل أخوتك والخلية تبعهم على المحكمة العسكرية».

ذهبت وابن شقيقتي إلى المحكمة، وكان قاضي الفرد العسكري (ن.ش) من مدينة حماة، دخلت مكتبه وكلّي ثقة بأنّه سيستقبلني بحرارة، فهو أحد أقرباء أمي، ورحت أقول في نفسي إنّني سأخرج مع إخوتي معزّزة مكرّمة، غير أنّه واجهني ببرود، وكأنه لا يعرفني، بل رفض مساعدتي أيضاً.

شعرت حينها بأنّي مقهورة، لكنّي عدت إلى الوسيط وأبلغته أني أريد رؤيتهم، ثم سأحاسبهم بعد ذلك، وأجابني: «في كاميرات بالزنزانة تحت، ويصعب نزول النساء، رح ترصدك الكاميرات. خلّي شب ينزل، إنتِ صعب تنزلي». وبالفعل، نزل ابن أختي، وتعرّف على أخواله وباقي الشباب الذين اعتُقلوا معهم، وعاد ليخبرني أنهم بخير.

انتهت الصفقة ودفعت لهم كامل المبلغ، مليون ليرة سورية، وذهب الوسيط. أمّا الآن فقد تبقّى الجزء الأصعب من المعاناة، حيث جرى تحويلهم إلى القضاء العسكري في حلب، وكنت على تواصلٍ مع شخصٍ كان يخبرني بكل شيءِ خلال رحلة نقلهم.

سجن حلب والحصار

كنتُ بانتظار وصولهم إلى المحكمة العسكرية في حلب، بتاريخ 13 تموز/ يوليو 2012، وجاء لمساعدتي الشاب عبد الإله الحسين، ابن مدينة الرقة الذي غيّبته سجون داعش بعدها. وقابلت وكيل النيابة في المحكمة العسكرية بحلب (غ .ج)، من مدينة السلمية، وبدأت بالتفاوض معه لإخلاء سبيلهم جميعاً. طلب مني الانتظار حتّى يطّلع على أضابيرهم، وبعد الاطلاع أخبرني أنّه سيطلق سراح عشرة منهم، وسيبقى الثلاثة الآخرون قيد التوقيف إلى أن يراهم القاضي.

دفعت الرشوة لوكيل النيابة من أجل إطلاق سراح المعتقلين العشرة؛ الذين اعتبروهم أعضاء في خلية تدعو للاحتجاجات والتظاهر ضدّ «الدولة». كان بين هؤلاء أخي الأصغر، وبقيَ أخي الأكبر موقوفاً. أخبرني وكيل النيابة بأنّ «جنزيرهم»

ذهبت لرؤية المساعد نزار، ودفعت له رشوةً حتى يتم تسيير الجنزير في اليوم نفسه، وبالفعل وصل العشرة إلى الرقة عند الساعة الثامنة من مساء اليوم نفسه. أمّا أخي الكبير واثنان معه، فقد تم رفض إطلاق سراحهم، إذ اعتبروهم «زعماء الخلية» وسيتم تقديمُهم للقاضي. كان ذلك في نهاية شهر تموز/يوليو من عام 2012، وقبل أن يراهم القاضي جاء قرار بإيداعهم في سجن حلب المركزي، وذلك نتيجة إنشاء محكمة الإرهاب في دمشق، حيث طُلب سوقهم مرة ثانية إلى دمشق لمحاكمتهم هناك.

بسبب طول الإجراءات تأخّر سوقهم إلى دمشق، ثمّ بدأ حصار سجن حلب المركزي، ولم يعد بالإمكان سوقهم إلى دمشق مجدّداً، وأصبح خوفنا أكبر مع القصف المتواصل الذي كان يتعرض له السجن أثناء فترة الحصار.

كانت عائلتي مستعدةً لبيع كل ما تملك في سبيل خروج أخي حيّاً يُرزق، وكنّا ندفع لأيّ سمسار في سبيل التواصل مع أخي، كحال جميع ذوي المعتقلين المُتعطشين للوصول إلى أبنائهم، حيث يجب أن تَدفع للحاجز وللحارس ولجميع الذين تمرّ بهم في طريقك وصولاً لأعلى سلطة في «سورية الأسد». لقد أصبحت الرشوة والمقابل المادي باب رزق للمحامي والقاضي والعنصر والوسيط؛ يعتاشون جميعاً من دماء المعتقلين وعذابات الأهالي وتعلّقهم بأي معلومةٍ عن أبنائهم مهما صغرت، أملاً في الوصول أخيراً إلى إطلاق سراحهم، فكثير من الأهالي باعوا منازلهم وكل ما يملكونه كي يتمكنوا من إخراج معتقليهم من جحيم الموت في أقبية المخابرات السورية.

مرت عدة شهور على حصار سجن حلب، وأخذت الأوضاع داخل السجن تسوء شيئاً فشيئاً، كما بدأت الأوبئة والأمراض تتفشى بين السجناء، وحين نفد الطعام الذي كان يُقدّم لهم، مات كثيرون منهم جوعاً.

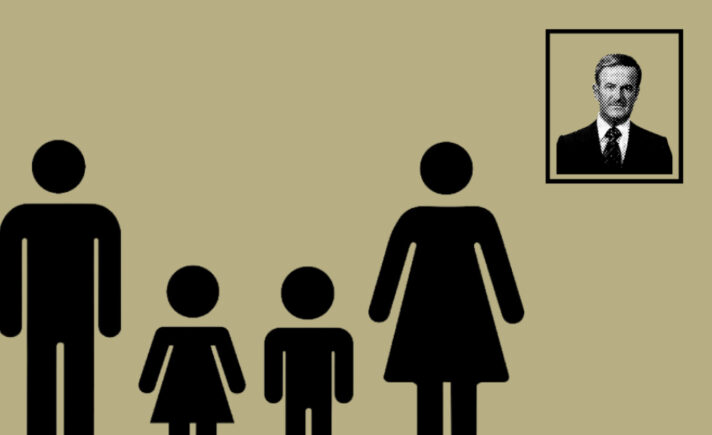

امرأة تبحث عن الرجال

أخذتُ أتابع قضية أخي في محكمة الإرهاب على أمل أن يتمّ إطلاق سراحه. في المرة الأولى التي وصلت فيها إلى مقرّ محكمة الإرهاب كان ينتابني خوف كبير: كيف سأدخل؟ وكيف سأتصرّف؟ أسئلة كثيرة توقّفت بمجرّد أن رأيت العشرات من النساء الواقفات أمامي. نساء على كراسٍ متحرّكة، نساء على «الووكر»، وكان ثمّة قلّة قليلة من الرجال تكاد لا تميّزهم بين العدد الكبير من النساء، اللواتي كنّ مسنّاتٍ في غالبهن: أين ذهب الرجال حتى أتت النساء إلى هنا؟ أين الشابّات؟ لماذا النساء المسنّات هنّ اللواتي قدمن لمتابعة شؤون أولادهنّ؟ هكذا رحتُ أتساءل في داخلي.

وقفت أسأل عن كيفية التصرف؟، وأخذنا نحن معشرَ النساء، وبصوتٍ خافت، نروي قصصنا. كانت قصتي وقصة أخويّ بسيطةً أمام هول قصصهنّ. «خالة ليش إنتي هون؟ ما في حدا بصحته يجي يشوف قضية ابنك؟»، تردّ الخالة بحزن: «ليش خلّو رجال، وليش الرجال بتقدر تجي؟».. «بيعتقلوهم يا أمي، وليش فينا نبعت الصبايا، بنخاف عليهن». ثمّ سألتني «إنتي ليش هون؟ وين رجالكن؟»، شعرت بالإحراج… نعم صحيح، لم يبقَ رجال.

أخذ حرّاس محكمة الإرهاب يصرخون في وجوهنا، ويطلبون منّا الصمت والاصطفاف. دخلتُ المبنى، وقادني الحرّاس إلى غرفة ليفتّشوني ويسجّلوا بطاقتي، فسمعت أحدهم يقول: «إنتي من الرقة، إنتو الإرهابين، كيف سيادة الرئيس ما أبادكن لهلّأ؟». لم أكترث لكلامه، فهذه الجملة كنت أسمعها على أغلب الحواجز، فضلاً عن كمٍّ لا ينتهي من القصص المهينة التي مررت بها على هذه الحواجز.

انتهى التفتيش، ودخلت إلى المحكمة. ممرٌّ طويلٌ في بدايته غرفة الموقوفين الذين يتمّ جلبهم من أجل عرضهم على القاضي، وثمّة غُرفٌ أخرى على جانبي الممر.

بينما كنت هناك، دخلت باصاتٌ تقلّ سجيناتٍ من سجن عدرا، وكنّ من فئاتٍ عمرية مختلفة، ثيابهنّ رثّة، ومنهنّ مَن تحمل طفلها بين يديها. بإمكانك أن تقرأ في عيون بعضهنّ عشرات القصص العامرة بالظلم والقهر. كانت الكلمات المهينة تطالهنّ وهنّ ينزلنَ من الباصات، بالإضافة إلى الركل والتنكيل. حال المعتقلين من الرجال ليس أفضل من ذلك عندما يساقون إلى هنا، ترى قهر الرجال وعجزهم وانكسارهم، وهم مصفّدون كالعبيد.

توقّعت أنّ هذا المشهد سيبقى راسخاً في ذاكرتي لشدّة تأثّري به، لكن مع تكرار ذهابي إلى المحكمة أصبحت رؤية السجينات والسجناء بكل حالاتهم المأساوية أمراً معتاداً.

المحامون سماسرة محكمة الإرهاب والأجهزة الأمنية

أخذت أتواصل مع العديد من المحامين وسماسرتهم، هؤلاء الذين يحكون قصصاً بطولية عن كيفية إنقاذهم لمعتقلين من المحاكم الميدانية.

قابلت المحامي (م .د) من مدينة إدلب واقتنعت بكلامه، لقد أبدى مقدرته على جلب أخي من سجن حلب المركزي وإطلاق سراحه. كان الوقت حوالي الرابعة مساء، جلسنا في نادٍ عائلي بالمرجة، وكانت عدة سيدات معنا، إحداهنّ كانت هي الأخرى تبحث عن أخيها الذي اعتقلته قوات الأسد من منزلهم بعد قتل والدها وأخيها أمام أعينهم، وكان قد وعدها بأنه سيخبرها في أي سجن هو، بعد أن دفعت له مبلغ 250 ألف ليرة سلفاً -وهذه سياسة جميع السماسرة- مقابل مكالمة معه تتثبّت من خلالها أنه حيّ يُرزَق، ليفاجئنا بأن أخاها خالد قد مات في السجن، وأعطاها رقماً قال لها إنّه رقم جثة أخيها، وطلب منها أن تهدأ وتتقبّل خبر تصفيته. أخذت المرأة تلطم على وجهها وتصرخ من هول الخبر الذي سمعته، وسقط حجابها عن رأسها، وخرجت منهارة تكلّم نفسها وتصرخ.

أما نحن الباقون مع المحامي، فبقينا مذهولين ممّا حدث، ومن هول المصيبة التي تعامل معها المحامي بأسلوبٍ قاتلٍ في برودته، حيث استمرّ المحامي السمسار بالحديث «يعني شو متصورة يحطّو أخوها بصندوق ويجيبوه لعندها ع البيت ويقدموا فيه العزاء، مو منيح منّي قدرت جبلا رقم جثته، تتحمّد ربها ع هل الشي، فعلًا ناس ما بتستحي!».

المعتقلون الذين يقومون بتصفيتهم يضعون أرقاماً بدل أسمائهم، ويقومون بلصقها على الكيس الذي يكفّنونهم به، ويُحمَّلون بسيارات خاصة، حيث يتمّ دفنهم في مقابر جماعية بأماكن بعيدة، وأحياناً يتمّ حرقهم.

صديق رئيس محكمة الإرهاب

بقيتُ أتواصل مع مجموعة من المحامين حتى وصلت إلى محامٍ يُقال إنه صديق رئيس محكمة الإرهاب، وهو الأستاذ (ف.ج)، ومكتبه في جرمانا. وبالفعل ذهبت إليه لأجد العديد من أهالي المعتقلين الذين قدموا من أجل توكيله، وانتظرت دوري في الصالة.

جاء دوري وقابلته، واتّفقنا أنه سيردّ عليّ بعد دراسة القضية ومعرفة تكاليفها. بعد يومين عاد ليُخبرني أنّ التكاليف تصل إلى 9 ملايين، واشترط أن يستلم المبلغ سلفاً كي يشتغل على القضية. قال إنّ الضامن الوحيد للمال الذي سيُقدّم له هو «شرفه»، علماً أنّه مع بداية الثورة والاعتقالات التعسفية صار الكثير من المحامين بلا ضمير، وما عاد المعتقل بالنسبة لهم سوى صفقة يبتزّ ذويه من خلالها.

كان للمحامي (ف.ج) سمعة مُلطخة كما علمت، ويواعد موكّليه مساءً في محلات للسهر، وكان يقايض النساء، بأن تقدّمن المال والجسد لإطلاق سراح ذويهنّ المعتقلين. بمعنى آخر: اغتصاب ومال لإخراج المعتقل. سمعته هذه هي التي منعتني من توكيله.

عدتُ أبحث عن محامٍ آخر، مع مراجعاتٍ شبه يومية، كما رحت أسافر بين حلب ودمشق بسبب حصار سجن حلب المركزي ومرض السلّ الذي أصاب أخي. كنت مُضطرةً للذهاب إلى الهلال الأحمر لمساعدته في التحاليل، وكذلك إيصال الأدوية التي يحتاجها. كنت أشتريها على نفقتي الخاصة؛ له ولمعظم السجناء المصابين معه. وبعد أن حصلت على التقارير الطبّية عدت إلى دمشق.

أنا وفاطمة خان

ذهبتُ إلى مكتب وزير العدل نجم الأحمد لمقابلته، وذلك بعد أن انتظرتُ دوري لأيام، كما رتّبت لذلك معاونة الوزير، وهي سيدّة تُدعى ميسون.

في قاعة الاستقبال الضخمة، وأنا أحمل التقارير الطبّية وإضبارة أخي، كانت تقف إلى جانبي سيّدة هندية تتكلّم الإنكليزية؛ هي السيّدة فاطمة خان، والدة الدكتور عباس خان المعتقل في سجون النظام. طبيب الجراحة العظمية عباس خان جاء من بريطانيا إلى سوريا لمعالجة الجرحى في المناطق المحررة، وكان قد اعتُقل من قبل قوات الأسد على إحدى نقاط التفتيش نهاية تشرين الثاني من عام 2012.

بينما كنت أحمل بيدي تقارير طبّية عن حالة أخي أملاً في أن يتعاطف وزير العدل نجم الأحمد مع حالته، كانت فاطمة خان تحمل حقيبة قماش فيها سكاكر وشوكولا وبعض البهارات الهندية، وتوزّعها على حرّاس نجم الأحمد مع ابتسامة لطيفة لم تفارقها طيلة لقاءاتنا المستمرّة. كنت أودّ لو قلت لها وهي تبتسم في وجوههم: هؤلاء المرتزقة لا يهمّهم ابنك وما تحملين من سكاكر، لقد ماتت الإنسانية بداخلهم.

دخلتُ مكتب الوزير، وقام بالموافقة على طلبي، لكن مع الإحالة لرئيس محكمة الإرهاب ميمون عزّ الدين. ليس بالأمر السهل أن تكون حياتك معلّقةً بين أيدي ضباط سفلة وعناصر مرتزقة وقضاء فاسد ومحامين جزّارين؛ كان أولئك أكثر المتاجرين بمصائبنا والمستفيدين منها.

فتيات صيدنايا الصغيرات

في اليوم التالي، عدتُ إلى محكمة الإرهاب متمنّية توقيع الإحالة، وبعد أن تمّ تفتيشي كالعادة، وبينما كنت أحاول المرور إلى داخل المبنى، صُرخ فينا بأن نلزم الحائط لعبور باصات تقلّ سجينات صيدنايا. بدأت السجينات النزول من الباصات مع بعضهنّ، وهنّ مكبّلات بالحديد من أيديهن وأقدامهنّ، وكلهنّ يرتدينَ أثواباً بيضاء تميل إلى الرمادي، بالية وخفيفة جداً، تغطّي الجسد إلى الكاحل، على الرغم من أننا كنّا في بداية الشهر العاشر حينها. كانت أعمارهنّ تتراوح بين 13 و19 سنة.

كانت الفتيات في معظمهنّ طفلات، وتظهر آثار التعذيب على أجسادهنّ النحيلة، وتبدو عليهنّ حالة الانهيار؛ كنّ مسلوبات الإرادة. أُدخِلنَ إلى زنزانة المحكمة مطأطئات الرأس شاردات، وهنّ يتعرّضن للتنكيل والكلام المهين. كانت تبدو عليهنّ حالة من الهلوسة وتعاطي المخدّرات، ومنهن كنّ حوامل رغم صغر أعمارهن. لقد كانت تهمهنّ أكبر من أعمارهن.

أمّا أنا، فلم أحصل على الإحالة، إذ تمّ رفضها من قِبَل رئيس محكمة الإرهاب. وخرجت من المحكمة دون جدوى، لأول مرة أمشي على قدميّ تلك المسافة من المزة حتى شارع بغداد وصولاً إلى سكني في العمارة دون أيّ شعورٍ بالألم. كنت في حالة صراع، ودموعي تنهمر دون توقّف؛ أنا في بلدٍ كلّ ما فيه مغتصَب.

العودة إلى سجن حلب المركزيّ

توجّهتُ إلى حلب لأعرف ماذا حلّ بأخي، فمَن كان يتواصل معي ويخبرني عمّا يحدث داخل سجن حلب المركزي مساعد من جبلة وشرطي من دير الزور. لقد تمّت تصفية المساعد بعد أن اكتُشِف أمر اتصاله بالجيش الحرّ، ولم يبقَ سوى ابن دير الزور أمامي ليخبرني بكل شيء. وبالفعل كنت أجلب أخبار سجن حلب كاملة؛ من حصار جبهة النصرة إلى أعداد القَتلى من عناصر الأسد إلى السجناء، وكنت أعرف أين يتمّ دفنهم. أخذت تقريراً طبّياً آخراً يؤكّد حاجة أخي لعمل جراحي، وكان وقتها قد تعافى من السلّ واستقرّت حالته.

عدت إلى دمشق نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر عام 2013، والثلوج تغطي المدينة، ولشدّة كرهي الوقوف على الحواجز والاستهزاء والكلام المهين بحقنا نحن أبناءَ الرقة، كنت أفضّل السير معظم الوقت، وطريقي يمرّ من جسر الثورة، وكان هناك أقذر حاجز لعناصر حزب الله. كانت أشكالهم رهيبة، ومعاملتهم مع المارّة في منتهى القذارة، وعلى مقربةٍ منهم يتواجد تجّار التعفيش الذين لا يبعدون كثيراً عن المرجة.

أكمل طريقي إلى ما يسمّى جسر الرئيس، فأمرّ بفندق الفورسيزنز وسيارات الأمم المتحدة لا تفارقه، وكأن مهمّتهم تفقّد حالة رواده! وأكمل طريقي في المزة إلى وزارة العدل ومحكمة الإرهاب المنبثقة منها.

فاطمة خان للمرّة الأخيرة

مرة أخرى فاطمة خان ترتدي لباسها الهندي، ولشدّة البرد ترتدي فروة عسلية باهتة وصندلاً صيفياً رغم الثلوج التي تملأ المكان. وقفتُ أسمعها، وهي التي لا تعرف من العربية سوى السلام عليكم ومرحبا، وتحاول أن تشرح لهم معاناتها. وكان يأتي الردّ من العناصر بسخرية واستهزاء: «حدا يجيب لنا ترجمان لنفهم هاللزقة، صارت مداومة معنا. ولازم نصرف لها راتب».

كانوا يتقاذفونها بين وزارة العدل ومحكمة الإرهاب، ويعطونها وعوداً بأنّهم سيخلون سبيل ابنها. هي كعادتها كانت تبتسم في وجوههم؛ علّها تحصل على موافقة بإطلاق سراحه. حاولتُ مساعدتها، وأذكر أنّها قدّمت لي بعض السكاكر مصحوبةً بابتسامة لم تكن تفارق وجهها. للأسف تمّ استدعاؤها بعد عدة أيام ليخبروها بأنّ ابنها قد مات، وتمّ تسليمها جثة هامدة، مدّعين أّنه انتحر داخل السجن يوم السادس عشر من كانون الأول عام 2013.

إزاء كلّ هذا، أخذت أفقد الأمل بنجاة أخي من بين أيدي تلك العصابة التي يحميها المجتمع الدولي. اثنان من أخوة السيدة التي أُقيم معها تمّ قتلهما من قِبَل مرتزقة الأسد، كما جرى اعتقال الأخ الثالث.

لقد ازداد الوضع سوءاً… وهناك قرار بتغيير رئيس محكمة الإرهاب.

الطريق إلى الجحيم الآخر

كان عليّ العودة إلى الرقة مع توقّف كل شيء، وحين اتصلت بعائلتي أخبروني أنّهم أرسلوا لي لباساً شرعياً ونقاباً كي أستطيع دخول مدينتي، وذلك نزولاً عند قرار اتّخذه تنظيم داعش يمنع دخول المدينة على النساء اللواتي لا ترتدين «اللباس الشرعيّ». لم أكن قد علمت بعد بما استجدّ في مدينتي، وكيف ساءت فيها الأمور حتى انسحب منها الجيش السوري الحر وباتت في قبضة تنظيم الدولة.

اتصل بي العم أبو حامد، سائق بولمان الإيمان، صباح يوم الثامن والعشرين من شهر كانون الأول 2013، ليعلمني أنه سينطلق نحو الرقة عند الساعة الثانية من ظهر ذلك اليوم، وأنّ لباسي الشرعي معه. طلبت منه أن ينتظرني لأسافر معه.

انطلقت الرحلة، ومررنا بحرستا المدمّرة بعد أن خلت من سكانها وأُحرقت بالكامل؛ يا إلهي، أين ذهب الناس؟ ما علمته حينها أنهم هُجِّروا، وبمجرّد حلول الظلام كانت تشتعل المدينة بالاشتباكات.

وصلنا إلى الضمير، وكان الطيران الحربي فوقنا، وصوت الاشتباكات على أشدّها، ثم أوقفنا الحاجز وطلب منّا العودة إلى دمشق. كان ذلك عند الساعة السادسة مساءً، ويصعب العودة والمرور بحرستا التي لا تهدأ فيها الاشتباكات ولا تكفّ القناصات عن استهداف كلّ ما يتحرّك. رفض جميع من كانوا في الباص العودة، وبدوره لم يسمح لنا الحاجز بالتّقدّم خطوةً واحدة. أخبرنا العناصر أن المنطقة مليئة بالألغام، وعلى من يرغب بالنزول من الباص أن يكون حذراً. بقينا ننتظر لساعاتٍ حتى فقدنا أعصابنا. كان الباص مليئاً بالأطفال والسيدات، وكان الجميع بحاجة للطعام ودخول الحمّام.

جاء رئيس الحاجز وقال لنا: «إذا رغبتم بالنزول فهناك منزل قريب جاهزٌ لاستضافتكم». بالفعل كان رجل من جيرود في الستين من عمره قد جاء ليأخذ النساء والأطفال كي يقضوا باقي الليل عنده. وفي الخامسة صباحاً واصلنا رحلتنا، عددتُ الحواجز طيلة الرحلة، فبلغت 64 حاجزاً، إلى أن وصلنا حاجزاً قبل منطقة أثريا، وكنا نحبس أنفاسنا كلما مررنا به، لأن من يقف على الحاجز هو «ابن عمّ المجرم».

والمجرم هو محمد الأحمد، المعروف بأبي جاسم، مسؤول التحقيق في فرع الأمن العسكري وممثل سلطة نظام الإبادة في محافظة الرقة، وهو الذي كان يقوم باعتقال المتظاهرين ويشرف على تعذيبهم إلى حين مقتله على يد الجيش الحر بعد تحرير مدينة الرقة بعدّة أيام.

كانت وظيفة ذلك المجرم قتل وإهانة أبناء الرقة، وتصفية من يُشتبه بولائه للجيش الحرّ، وقد قام بقتل واعتقال كثيرين من أبناء المدينة على هذا الحاجز الذي كان يديره. لم يكن يخاف من شيء. كان حاجزه محكمة ينفذ فيها ما يريده من أحكام، تبعاً لمزاجه وطائفيته المقيتة.

التفت إليّ العمّ أبو حامد وقال: «إذا معك مصاري خبّيهم، أو عطيني أخبّيهم معي. معهم امرأة هلّأ رح تفتّش النسوان وتأخد كل ما تحملون من مال وهواتف». أُوقف الباص، وكالعادة اُسدلت على نوافذه الستائر، وأنزلوا الشباب جميعهم. وبدأنا نحن نسمع الإهانات والضرب.

دخل ابن عم أبو جاسم مرّةً أُخرى إلى الباص، ووضع البارودة في رأس السائق أبو حامد، وقال له: «امشِ فوق هل الكلب». هنا عرفنا أنهم يريدون قتل أحد الشباب على يد سائق الباص الذي رفض ذلك، بل نزل إلى بوطه العسكري يرجوه أن يترك الشاب، وبأنّنا نحن جاهزون لنفتديه بكل ما نحمل. صرخنا جميعاً بصوتٍ واحد: «شو بدكن نعطيكم.. بس لا تقتلوه».

بقينا على أعصابنا إلى أن دُفعت الجزية، ليصعد الشابّ سابحاً بدمائه من شدّة الضرب الذي تعرّض له. كان ذنبه وسبب الاشتباه به هو أنّه من الرقة.

وصلنا مدخل الرقة عند الخامسة صباحاً، لم أغِب عن مدينتي سوى شهرين فقط، لكنها تبدّلت كما لو أنّ سنواتٍ طويلة قد مرّت، ومَن صعد ليتفقّد أمر «الرعيّة» كان لا يهمّه سوى أن نكون منقّباتٍ وبكامل اللباس الشرعيّ. نحن منقّبات، ولكن هل سألتم أنفسكم ماذا حلّ بباقي النساء اللواتي تعتبرونهن من رعاياكم من اعتقالات واغتصاب في مناطق سيطرة النظام المجرم، أم أنّ مهمّتكم الإلهية لا تنعقد إلا في حدود ما رَسَم لكم مَن أطلق يدكم في مدينتنا الوادعة؟

للرقة وما مرّ بها أو مرّت به سرديّات لا تخطر على بال، فلم يحدث أن سبقَنا أحد إلى ذلك الجحيم!