كنا في أوائل عام 2018، نقف أنا وصديقي حمزة لدقائق في أحد مداخل الأقبية، في حي سكني وسط مدينة دوما، نحتمي من الشظايا المتهاوية من كل حدب وصوب. كنَّا نحمل معنا كاميراتنا وننتظر حتى يهدأ دوي الغارات القريبة. أصوات طائرات الاستطلاع كانت تدوي كأسراب النحل. الشوارع بدت خاوية والمحلات نصف مقفلة، وبضائع البسطات متروكة على الأرصفة بلا رقيب.

من جديد، هوت صواريخ روسية في البناء المقابل، فاهتزت الجدران وارتعدت الفرائص وتعالت أصوات التسابيح والحوقلة في الملاجئ، بعد لحظات تراكضنا بحذر نحو كتلة الغبار الهائجة بعد القصف. لم تتضح الرؤية بعد. كنا على بعد أمتار قليلة من الجانب الآمن لمخروط الانفجار الرابع على التوالي، الجانب الذي تنطلق بعكسه الشظايا إلى الجهة المقابلة، لذا نجونا جميعاً يومها.

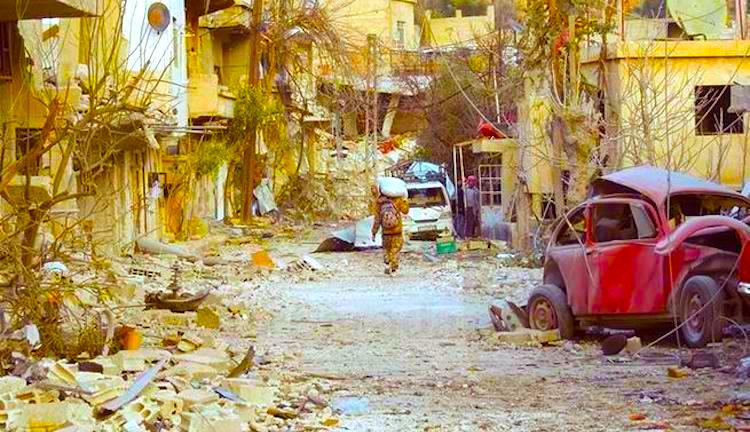

كان المشهد أقرب ما يكون إلى مشهد ثوران بركان هائج لفظ ما في بطنه إلى السماء، فتساقطت حممه على الأبنية والدور على غير هدى. بعد حين هدأت سحب الغبار، وانجلت غمامة الرماد عن دمار مهول في البناء القريب. عرفنا لاحقاً أنّه كان قد تم إخلاؤه قبل لحظات. اكتست السيارات المنكمشة بفعل الضغط بطبقة سميكة من الغبار، وأعمدة الأبنية المتهاوية وتلال الأنقاض الحديثة غطاها مسحوق من الإسمنت المتفتت. لم ألتقط إلا صوراً قليلة يومها، كان مشهداً رهيباً تلونت صوره بلون واحد… لون الرماد.

كانت الأعوام الماضية مليئة بالتغيرات اللونية المهولة، لاحظتُها من خلال التقاطي آلاف الصور في الغوطة الشرقية. ثماني سنوات من الذكريات والأحداث تتوالى خلف بعضها كشريط ملون متماسك، كان الأمر أشبه بانتفاضة من الألوان ضد لون واحد طاغٍ. في بداية ربيع عام 2011، حملْنا الرايات الحمراء، ولوحنا لعناصر الأمن بالقمصان البيضاء كيلا يطلقوا النَّار. الجنود كانوا متشابهين لونيّاً إلى الحد الأقصى، بينما تتفاوت ألواننا في مواجهتهم. من بعيد كان الجنود يتراءون لنا كقطعان من الثيران الهائجة. كتلةٌ سوداءُ مضَّطربة، تتماوج خلف لهيب الشمس في ساعة الظهيرة، غبارُ مركباتِهم الآتيةُ من بعيد، يحملُ معه نذور الموتِ والخراب. لون البسطار أسود متسخ، ولون أخمص البندقية بني رديء، ولون الخوذة والرداء العسكري أخضر عفن، كلُّها كانت ألواناً للشرِّ والهلاك. كانوا كلَّما دخلوا قرية أفسدوها، وكلّما خرجوا منها، انسلت الجموع وتدفقت من جديد عبر الأزقة الضيقة، إلى الساحات الفسيحة، وهي تحمل نعوشاً متوجةً بأكاليل الورد الملوّن وشتلات الآس، وتنثر الحمائمَ البيضاءَ في سماءٍ تكتظُّ بالجنائز. كانت معركة كر وفر تخوضها ألوان المدنيين ضد لون العسكر الواحد.

في ليلة القدر الأولى، في السابع والعشرين من آب في العام ذاته، أثناء واحدة من أهم المظاهرات في قلب العاصمة دمشق، التي كان يجوبها العسكر كالنمل، طوّقَ رجال الأمن مسجد الرفاعي في كفرسوسة، ثم اقتحموا حرم الجامع بأحذيتهم المتسخة، وانهالوا على الناس بالعصي والكرابيج، فتعالت أصوات المصلين، وسالت دماء الإمام قانيةً على ردائه الأبيض. تداخلتْ علامات الأحذية في أماكن السجود. هذه الأماكن التي كنّا بين كلِّ صلاةٍ وصلاة، نلملم الزغبَ المنثور عليها، ونجمعه في تلال دقيقة قبل أن ندسه في جيوبنا ككنز ثمين، في عادة ورثناها عن الأجداد منذُ الصغر. طبعة الحذاء الأسود المتسخ بقيت على سجاد الجامع الأحمر. صعوبة إزالتها كانت رمزية لنا… لن تذهب آثار هذا النظام بسهولة.

في بداية العام الثاني، تحديداً في الثامن عشر من شباط عام 2012، في المزة شيخ سعد، كان اللون الأبيضُ حاضراً في كل مكان. خرج الناس يحملون على أكتافِهم جثامين شبان قتلوا في حي بساتين الرازي على أيدي «المجهولين»، أكفانُهم كانتْ بيضاءَ مخضَّبةً ببقعِ الدمِّ المتخثر. ما إن برزت ألوانُ توابيتِهم الخضراءِ من البوابةِ الوسيعة لمسجدِ المزة الكبير، حتى ضج الناس بالهتاف والتكبير، وعلتْ أصواتُ النساءِ بالبكاءِ والزغاريد، فانهمرَ الثلجُ من السماء، وفاضَ الدمعُ منَ المقل، وفزعَ ضباطُ الجيش وعناصر الأمن، فتشبَّثوا بأسلحتهم. كانت نُدفُ الثلجِ تصطفُّ كتيجان اللؤلؤِ الثمينِ على رؤوسِ المشيعين، والنساء غطين شُعورَهن بشالاتٍ بيضاء، وبدتْ جموعهنَّ من بعيد مرتبةً في صفوفٍ متراصفة. مستطيل أبيضُ متناسق، يموج وسطَ حشودٍ غاضبةٍ ملونة، اخترقتها رصاصات القتلة والموتورين بعد حين، فتهاوت التوابيت من فوق الأكتاف، وتدافع الناس يحتمون خلف السيارات المركونة وفي مداخل الأبنية، وسفكت دماء جديدة فوق بقايا الثلج المدهوس.

بعد سنين قليلة، وُزِّعت إنذارات على السكان والفلاحين هناك لإخلاء منازلِهم وأراضيهم، وانتشرت على مواقع التواصل إعلانات جذَّابَةٌ لمشروع «دمشق الجديدة»، بأبنية فارهة وشوارع عريضة وحدائق بهيجة، وتهافتت معاولُ المستثمرين وجرافات المقاولين لتردم حواكير الصبارة وتقتلع أشجار الزيتون، وتسحق منازل البسطاء وحاراتهم الممتدة من أطراف حي الفيلات الشرقية المحاذي لدرايا إلى حائطِ مجلس الوزراء الجديد في كفرسوسة… هل جنى جمال ذلك المشهد على أبطاله؟

بعد عام آخر، ابتدأ الحصار في غوطة دمشق الشرقية، وتغيرت أحوال الناس المحاصرين، وكانت هذه التغيرات تسير بالتوازي مع تغير الألوان حولنا. ففي شهر تموز عام 2013، وفي أشد أيام الحصار حراً، كان المقاتلون يعودون من جبهة المطاحن في شبعا، بمركبات محملة بأكياس طحين سمينة، ملطخة بالدم، وجثامين شبان نحيلة، غطاها غبار الطحين. عرفنا أن الشيطان سوف يبارِزُنا كيلا نحظى إلّا بلقمة مغمسة بالدم، وأن اللطخة الحمراء ستصبح علامة تجارية دامغة على كل شيء.

في أيام الحصار، اختفى لون الرغيف، وعاد بعد حين، رغيفاً رثاً متكسراً، وكأنَّه معتقل خرج للتو من فرع الخطيب، يتهادى من الأوجاع بأقدام حافية وثياب متسخة. وعندما أُغلقت آخر الطرقات والمعابر في المليحة ومخيم الوافدين، واشتد الحصار، تدرجت معه ألوان الرغيف تبعاً لأنواع الحنطة والدقيق الذي كانت تصل إليه أيدينا. فالخبز المصنوع من أعلاف البقر والدواب، لونه أسمر مائل نحو السواد، وطعمُه مرٌّ كالعلقم. وخبزُ القمح المحصود من بساتين الغوطة، القمحُ الناجي من محارق نسور الجيش السوري بحق آلاف الهكتارات من الحقولِ الذهبية المتأهبة للحصاد، كانَ لونه أسمر مبتهجاً، بلون النجاة. وخبز الطحين القادم من أنفاق برزة والقابون، أو القادم في مركبات التجار من المعابر بأسعار مضاعفة، أو في سيارات الأمم المتحدة والهلال الأحمر، كان أبيض ماكراً.

بعد ذلك اختفتْ ألوان الفاكهة من الأسواق والبسطات، وبقي لون السلق والخس والملفوف. الأخضر بتدرجاته فقط. هل تخيلْت يوماً أن تجوب أسواقاً بلا ألوان، وأن ترى رفوف المتاجر الملونة بلا بضائع، وقد غطَّاها غبارُ الشحّ والعوز. كان عام 2014 العام الأشد وطأة، اصطف الناس لأول مرة في الشوارع في طوابير طويلة متعرجة، غير عابئة بهدير الطائرات وأصوات القذائف، بانتظار حصة العلف أو الشعير؛ وجوهُ الأولاد تلبّدت، واتشحت بلون الجوع والتعب. كانت الألوان حولنا تضمر وتختفي كلما اشتدتْ علينا المصائب. كنا نذبل كنجوم ماتت منذ أمد بعيد، حين ابتلعها ثقب أسود على حين غرة، فلم يبقَ منها إلا جذوة من أنين خافت.

وعلى خطوط الجبهات، في حرستا وعربين وزملكا وجوبر، كانت الألوان متفاوتة بشكل يثير الدهشة. كانت أغطية النوم الملونة والستائر المطرزة تمتد بين الشوارع والأزقة، فتضرِبها أشعة الشمس، وتؤرجحها الرياح، فتخبو ألوانها سنة بعد سنة، ولكنَّها لا تزال تحجب عيونَ القناصين عنْ رؤوسِ المارة والعابرين. بقايا دفاتر الأولاد متناثرة في كلِّ ركن بين المنازلِ المهجورة، رسومات بدائية لطلاب في الصفّ الثالث الابتدائي: شمس صفراء، وسماء زرقاء، وأزهار وردية، وشجرة فارعة خضراء يسقيها نهر قادم من منتصف الصفحة من بين الجبال الرمادية. تتراقص كل هذه الألوان ما أن تنفض عنها غبار القصف المتراكم. سجادات مزركشة مدفونة تحت الردم، وتحت هذه الأكوام نقوش وزخرفات لأطقم الموزاييك وآواني الزينة المستوردة من الصين، كما كانت تحكي لنا الجدَّات. صورة قديمة بالأبيض والأسود، محبوسة ضمنَ إطارٍ مائل مثبتٍ على جدار متصدع، لشيخ طاعن في السن، مات مرتين، مرةً وهو يسند رأسه إلى شجرة الليمون في أرض الدار، وأخرى يوم تهاوت الأسقف والأعمدة على أحواض الورد والريحان وأحالتها رماداً. مصاحف مذهبة، وكتب رياض الصالحين والأربعين النووية وتفسير الجلالين، تميلُ إلى بعضها بعضاً في المكتبات القديمة. ألبوماتُ صور ملطخة بالطين، تخلّد سيارين الربوة وطريق المطار وكسب وأم الطيور. جوازاتُ سفر كحلية متروكة على الرفوف، وأوراق طابو ملونة تتلاعب بها الريح، وتحملها بين الأزقة والحارات إلى مكان لا عنوان له ولا ذاكرة ولا لون.

كل هذه الألوان بقيت مدفونة تحت الردم… لهذا خرجنا إلى العالم شاحبين.