مقدمة

في خضم جدل محتدم جرى قبل سنوات، كان أحد مؤرخي إيران القاجارية (1785-1925) يعبّر عن أسفه واستيائه حيال تعذّر التأريخ لنساء العهد القاجاري، وذلك لقلة المصادر التاريخية والسجلّات المتماسكة التي وصلتنا حول نساء تلك الفترة. «لكن إذا استخدمنا الجنوسة بشكل تحليلي تصبح المصادر حول الرجال مصادر حول النساء أيضاً»، رَدَدت عليه، ولم تلبث هذه الجملة أن طاردتني منذ تلك اللحظة: كيف نوظّف الجنوسة تحليلياً لكتابة تاريخ مختلف؛ تاريخ لا تغيب فيه النساء ولا تختفي فيه الجنوسة كفئة، ولا تكون فيه المسائل المتعلقة بالجنوسة وبالنساء مجرد استدراكات وملحقات؟

يطرح النظر في الجنوسة كفئة تحليلية أسئلة تختلف عن تلك المتصلة باستعادة تاريخ النساء. أسئلتي أصبحت: ما الأثر الذي أحدثته الجنوسة في تكوين الحداثة الإيرانية، وكيف لعبت الجنوسة دورها الثقافي؟ وإذا كان للمفاهيم المركزية للحداثة الإيرانية بُعد جنساني، فكيف اكتست ذلك البُعد، وما الآثار التي أنتجها ذلك على تشكّل رجال ونساء الحداثة الإيرانية؟

إن هذه الحداثة تشكّلت، بين أواخر القرن الثامن عشر وأوائل العشرين، عبر إعادة صياغة مفاهيم كالأمة والسياسة والوطن والعلم، وهي عملية اتّكأت على تصوّرات جنوسية معينة. فحتى العقد الأول من القرن العشرين – حين شرع النساء يطالبن بمكانتهن كأخوات في الوطن – كانت الأمة مفهومة ومتخيَّلة كأُخوّة إلى حد كبير، والوطن كأنثى ومحبوبة وأمّ. وممّا ارتبط ارتباطاً وثيقاً بذكورة الأمة وأنوثة الوطن مفهوم الناموس (أو الشرف)، والذي بعد تحريره من دلالاته الدينية (ناموس الإسلام) أُعيد امتلاكه كشاغل وطني (ناموس إيران). والأمر نفسه حدث للأمة التي انتقل معناها من الجماعة الدينية إلى الوطنية. وبالمعنى الجديد الذي يشمل عفّة النساء وسلامة الأمة، تَشكّل ناموس خاضع لحيازة الذكور وحمايتهم في كلا المجالين؛ شرف الجنوسة وشرف الوطن كمّلا بعضهما البعض بحميمية.

كان شعار إيران القومي عبارة عن أسد ذكر يحمل سيفاً، ومن خلف جذعه شمس مشرقـ(ة). لماذا الـ(ة)؟ في نسخة سابقة من هذه المخطوطة لم أستخدم هذين القوسين. فأنا كالكثير من الإيرانيين المعاصرين، نشأت أفكر في الشمس على أنها خرشيد خانم أو السيدة الشمس. ولكن بينما كنت أضع اللمسات الأخيرة على مخطوطتي، شعرت بعدم الارتياح، وبدأ ينتابني إحساس بخلل ما. تحديداً، انتبهت أن ربط الوجوه الجميلة بالنعومة والأنوثة، وبالتالي التسليم بقراءة الشمس في الشعار القومي على أنها امرأة، لا يتماشى مع الحساسيات القاجارية في القرن التاسع عشر. ففي العهد القاجاري كان يمكن للوجه الحسن أن يكون لفتى أو لفتاة بالملامح ذاتها. عدم ارتياحي لم يكن عرضياً ومقتصراً على مكان محدد، بل بدأت الجنسانية والذكورة تتسلّلان إلى عدة فصول من الكتاب على شكل استدراكات مؤرقة. على سبيل المثال، عندما نظرت إلى السُّلالة الدِّلالية لمفهومي الحب والوطن في القرن التاسع عشر، واجهتني «أزمة جنس». كان لمدلول الوطن جذور أنثوية لا لَبس فيها بسبب ارتباطه المزدوج بالتربة والرحم، وفي كتابات القوميين الذكور نهاية القرن التاسع عشر، غدا حب الوطن حباً غيرانياً بين إيرانيين ذكور ووطن مؤنث. غير أن هذا الحب كان متجذراً أيضاً في الحب الصوفي، الذي كان أقرب إلى رغبة مثلانية بين ذكور وذكور. فكيف أصبح مفهوم عميق المثلانية قابلاً للاستخدام بشكل غيراني؟ كيف جرت عملية تغيير الجنس هذه، إذا جاز التعبير؟

كنت أقرأ «القرن التاسع عشر الطويل» في إيران وتشكّلاته عبر تحوّلاته الجنوسية. لكن تغيير الجنس ذاك نجم عن تحوّل في الجنسانية. كنت قد افترضت مثلاً، كسائر مؤرّخي إيران الحديثة المعاصرين، أن اللقاء الثقافي الإيراني-الأوروبي تمحور حول الاختلاط بين الجنسين في أوروبا، فيما مثل حضور الأوروبيات في الفضاء العام مؤشراً رئيسياً على الاختلاف الثقافي. لكني توصّلت إلى أن هذه السردية حول عملية غيرنة الحب وأنثنة الجمال هي سردية مغيرنة أصلاً. الجزء الأول من الكتاب يدور حول هذا الموضوع.

تبيّن أن إعادة النظر التي تستدعيها هذه الخلاصة أكثر جذرية مما كنت أتوقع. وهكذا فإن مشروعي لكتابة تاريخ للحداثة الإيرانية لا تكون فيه المسائل المتعلقة بالجنوسة والنساء مجرد استدراكات وملحقات أنتج هو استدراكاته وملحقاته. وعلى طريق وعرة وشاقة، ولمدة سنوات من التركيز الحصري على كشف «الاستعارات الجنوسية للحداثة الإيرانية»، بدأت أقدّر راهنية طرح إيف سيدجويك القائل إن «أي فهم لأي جانب من جوانب الثقافة الغربية الحديثة لن يكون ناقصاً فحسب بل معطوباً في جوهره بقدر ما ينأى عن التحليل النقدي لمحددات المثلية والغيرانية المعاصرة». انتهى بي الأمر إلى إعادة صياغة المفاهيم وإعادة كتابة المخطوطة بأكملها. وطبعاً، كان عليّ إعادة قراءة مصادري.

بدأ هذا الكتاب كمشروع حول دور الجنوسة في تشكيل الحداثة الإيرانية على المستويات الأيقونية والسردية والمجازية والاجتماعية، لكنني غفلت عن مختبر آخر من مختبرات الجنوسة: إنتاجها كثنائية رجل/امرأة. تبيّن أن التفكير في الجنوسة على أنها رجل/امرأة لازمة من لوازم الحداثة؛ كنت قد أغفلت عمليات المحو التي جعلت ثنائية الجنوسة هذه ممكنة أصلاً. عندما أعدت قراءة المشروع بالكامل، لفت انتباهي في بادئ الأمر ثم أثار هوسي فقدان الذاكرة المبهر ذاك، ودوره في تشكيل فهمنا للجنوسة في العصر الحديث. بشيء من التبسيط، أدت ثنائية رجل/امرأة المسلّم بها إلى حجب تموضعات جنوسية أخرى في القرن التاسع عشر، وإلى تجاهل تبدّلات وتداخلات الحياة الجنسية خلال تلك الفترة. في الجزء الأول والفصل الخامس أتحدى الطبعنة المفترضة لثنائية رجل/امرأة عبر تتبّع أنماط الذكورة المتمايزة عن الرجولة في إيران القرن التاسع عشر.

أصبحت الجنوسة كثنائية منذ ذلك الحين قالباً جاهزاً لفئات الجنسانية الحديثة. إن ثنائية الجنوسة المعاصرة تترجم أي تصدّعات في الرجولة إلى تشبّه بالنساء. لكن الثقافة الإيرانية في القرن التاسع عشر كانت لها تسميات أخرى مثل أمرد (مراهق شاب) ومخنث (رجل بالغ يرغب في أن يرغبه رجال بالغون) وكلاهما يختلف عن المتشبّه بالنساء. يخيل لي أن هناك حاجة لتتبّع مماثل بشأن النساء والإناث، لكني لا أتابع التقصّي حول ذلك في هذا الكتاب.

أصبح الشبق المثلي والممارسات المثلية في القرن التاسع عشر علامات دامغة على تخلّف إيران؛ وأصبحت غيرنة الاشتهاء والنكاح شرطاً لـ«تحقيق الحداثة»، وهو المشروع الذي دعا إلى الاختلاط في الأماكن العامة وإعادة تشكيل الحياة الأسرية. قد نظن أن مجتمعاً يختلط فيه الرجال والنساء على جميع المستويات هو مجتمع يقلّ فيه الفرز بحسب الجنوسة، لكن مفهوم الخلط بحد ذاته يفترض ثنائية ذات نوعين، يعرَّف فيها الرجال كفئة جنوسية أولى والنساء كفئة ثانية. بهذا المعنى، وللمفارقة، ساهم تعميم الاختلاط في العصر الحديث في إنتاج الجنوسة كثنائية. وأيضاً على مدى القرنين الماضيين، دأبت الحداثوية الإيرانية (والإسلامية) ومؤرّخوها على النظر إلى الحجاب بوصفه علامة جنوسية على اختلاف إيران (الإسلام) عن أوروبا ثقافياً. هذه النظرة السائدة تجاهلت أثراً ثقافياً آخر للحجاب: كعلامة على روابط المحبة المثلانية [الجنسية] والمثلمعية [الاجتماعية] لدى كل من النساء والرجال. أجادل في الفصل الخامس بأن مفهوم تخلف الحجاب انسحب على كل من التواصل الاجتماعي المثلمعي والتودّد الشبقي المثلي.

لكن قبل الخوض في هذه المسائل أود العودة إلى شعار الأسد والشمس، والذي أناقشه في الفصل الثالث. يركز هذا الفصل من خلال الشعار القومي على أثر الجنوسة في العصر الحديث على المستوى الرمزي. الشعار الذي تبنّته إيران رسمياً لأول مرة عام 1836 سيمرّ طوال مئة سنة لاحقة بفترة تشبّ فيها الشمس لتصبح/يصبح وجهاً قاجارياً مهيباً، مع المزيد من طغيان الملامح المذكرة على الأسد. ثم بحلول أوائل القرن العشرين، فقدت الشمس معظم علامات وجهها، وبحلول منتصف الثلاثينات مُسحت جميع هذه الملامح. أصبحت الشارة هندسية بالكامل في السبعينات، قبل أن تطّرحها الجمهورية الإسلامية عام 1979. يستكشف الفصل الثالث هذا التاريخ، وينبش مستويات المعنى المترسّبة التي يبيّنها هذا المسار: علام دلّ تفتّح الشمس الأنثى/الذكر، وكيف يمكن فهم محوها لاحقاً ومن ثم التذكير التام للشارة القومية؟

ولدت إيران القاجارية ومفهومها عن الحب جزء لا يتجزأ من التداعيات الاستعارية للتصوّف. كان الحب والشهوة في هذا الخطاب مرتبطين بالجمال بشكل وثيق، وقد يتولّدان في نفس الرجل على الأقل بنفس السهولة لدى رؤية شاب حسن أو شابة حسناء. في الفن القاجاري المبكر مثلاً، لم يكن الجمال متبايناً بحسب الذكورة والأنوثة. لكن مع نهاية القرن التاسع عشر، بدأت تظهر رسومات لشخصيات متمايزة للغاية بحسب جنوستها، جنباً إلى جنب مع مفهوم للحب يفترض الغيرانية على أنها شكل القران الطبيعي.

كيف حدث هذا التحول الثقافي المهول؟ أحد العوامل، كما أقترح، أن الإيرانيين أدركوا إدراكاً حاداً في القرن التاسع عشر أن الحب والممارسات الجنسية السائدة بين الرجال البالغين والصبيان المرد هي رذائل عند الأوروبيين. إذ ما إن دخلت «عين ثالثة» مشهد الرغبة حتى أصبح الرجال الإيرانيون الذين يلتقون بالأوروبيين في إيران أو في الخارج شديدي الحساسية للنظرة الأوروبية الشاهدة على رغباتهم. كان لا بد من تخبئة أية شهوة مثلية. وهكذا كان من علامات الحداثة في إيران تحول الشهوة المثلية إلى اشتهاء غيراني متنكر. يرسم الفصل الثاني خريطة هذا التحول الثقافي المهول عبر خلال دراسة التغيرات الأيقونية في اللوحات القاجارية والتحولات التي طرأت على سردية شعبية ذات قوة خاصة: قصة الشيخ صنعان.

تطرح المحاججة الرئيسية في الفصل الثاني مشكلة منهجية مهمة لا أجد لها إجابة بسيطة. خلال العديد من الندوات التي قدّمتُ فيها موادّ من هذا الفصل، كانت تصلني تنويعات على سؤال أساسي: هل إنني أقترح أن أوروبا مسؤولة عن تلك التحولات؟ هل أقترح علاقة سببية بين التفاعلات المتزايدة بين إيران وأوروبا وبين تحولات الجنسانية والجنوسة في إيران القرن التاسع عشر؟ ماذا عن «الأسباب الداخلية»؟ على مستوى ما، هذه الأسئلة غير قابلة للإجابة. فعند التعاطي مع هذا النوع المتطرف من التحولات التاريخية التي طالت الجنوسات والجنسانيات التي أشرحها في هذا الكتاب، من الحكمة أن نتذكر أن ما لا يحصى من الأحداث والمفاهيم الطارئة ساهمت في تكوين كل ذلك. لا يمكن للتأريخ أن يكون تاريخاً للأشياء كما حدثت في وقتها بالفعل، ما يعني أنه لا مفرّ من انتقاء أسباب محددة أثناء عملية التأريخ.

لا أستطيع الإجابة على سؤال افتراضي حول ما الذي كان سيحدث لو لم تتفاعل إيران بهذا العمق مع أوروبا. بل أجد من المتعذر الفصل بين التطورات الداخلية والخارجية، فقد تمازجت هذه وتلك وبشكل تدريجي مع مرور القرن. التفاعلات الثقافية الإيرانية-الأوروبية تعود على الأقل إلى القرن السادس عشر، لكنها أصبحت في التاسع عشر أكثر كثافة وضمت دائرة أوسع من الإيرانيين خارج البلاط. كما جرى الكثير من التهجين الثقافي نتيجة التفاعل المتنامي بين إيران وشبه القارة الهندية والإمبراطورية العثمانية. يخيل لي أنه على المستوى الثقافي، وأكثر منه على المستويات الاقتصادية والإدارية والعسكرية، كانت التفاعلات تجري بالاتجاهين. ومثلما قاد الازدحام الثقافي إلى تحولات في الجنوسة والحساسيات الجنسية في إيران، كذلك الأعراف الجنوسية والجنسية الأوروبية تغيرت بالتفاعل مع مجتمعات أخرى «اكتشفتها» أوروبا أو استعمرتها في بعض الأحيان. لعل هناك «خوفاً من التأثير» وراء السؤال المتكرر حول التأثير الأوروبي: توجساً من ترجمة الإقرار بأثر التفاعلات الأوروبية-الإيرانية إلى «إنكار مشيئة» الإيرانيين. أختلف بشدة مع هذه الفكرة. ليست المشيئة بحاجة إلى فراغ في السلطة لكي تنوجد، بالعكس؛ المشيئة بلا معنى خارج مصفوفة السلطة. لقد عاش إيرانيو القرن التاسع عشر حياتهم الثقافية في عالم محدد تحكمه علاقات سلطة محددة وفي ظل نشازات من «القيل والقال». لا الإيرانيون ولا الأوروبيون اخترعوا أنفسهم من قماشة جاهزة.

القصة التي أرويها للقرن التاسع عشر هي قصة عوارض لا أسباب، فالمشيئة والسببية يعملان باتجاهات عديدة. وكما اقترح محمد توكلي-طرقي: «في تفاعل النظرات بين الآسيويين والأوروبيين، لم يكن هناك موقع ثابت لمشاهدة الآخر، لم يكن ثمة مراقب موضوعي… مجال الرؤية وصنع المعنى كان منظورياً، وتنازعياً، ومسرحياً». لم تكن السلطة حقلاً متكافئاً بطبيعة الحال، لكن لم يعنِ ذلك أن الفاعلية الثقافية كانت تتدفق باتجاه واحد. أن نقلق باتجاه واحد من سؤال المشيئة، وأن نمتنع عن أي تفكير في تأثير «الشرق» على «الغرب» كمسألة تتعلق بإنكار مشيئة أوروبا، هي من مخلفات الاستعمار/مناهضة الاستعمار التي ما تزال تقود تفكيرنا الحالي.

الفصول الثلاثة الأولى من هذا الكتاب تعتمد في حججها الرئيسية على متون بصرية بشكل كبير. في الفترة 1994-1995، عندما كنت في حيرة عميقة إزاء تبدلات شمس الشارة القومية، أكرمتني ليلى ديبا (وكانت حينها أمينة قسم الفنون الإسلامية في متحف بروكلين) بدعوتي للانضمام لمجموعة من الباحثين الذين كانوا يعدّون معرض «اللوحات الملكية الفارسية: العصر القاجاري 1785-1925». قدّم لي المعرض والندوات العديدة التي نُظمت حوله أكثر من مجرد تقدير للفن القاجاري. لقد أدركت حيوية وثراء المصادر التي تقدمها التواريخ الفنية لفهم تاريخ وثقافة المجتمع.

ينطوي استخدام متون بصرية كمواد أولية للكتابة التاريخية على تحدٍّ للأسبقية التي تحوزها عادةً الأدلة النصية على المواد البصرية. غالباً ما يستخدم المؤرخون مواد بصرية بشكل توضيحي لا تحليلي، فيما يفرّق مؤرّخو الفن أحياناً بين المصادر السرديّة وغير السرديّة، قابلين درجة من التأملية التفسيرية حيال الثانية يرفضونها حيال الأولى. حين يحاجج المرء باستخدام وثائق مرئية عليه غالباً أن يقدّم نصوصاً داعمة، لكن نادراً ما يُطلب منه تقديم مواد مرئية لدعم محاججة مستندة إلى أدلة نصية. في كثير من الأحيان نفترض للنصوص المكتوبة اكتفاءً ذاتياً وشفافية واضحة لا نفترضها للمتون البصرية. كان التحدي بالنسبة لي تعلم كيفية «قراءة» المتون البصرية تاريخياً واستخدام أساليب التأويل البصري لتطوير محاججة تاريخية.

لدينا تمثيلات كثيرة للنساء من إيران القرن التاسع عشر. لكن كما جادلت في مكان آخر، لا يمكننا افتراض أن هذه اللوحات تعود لنساء فعليات. قد يكون ذلك مصدراً لخيبة أمل وإحباط أي مؤرخ اجتماعي، لأن الفن القاجاري يبدو إلى حد كبير فارغاً من المعلومات الاجتماعية. ومع ذلك، من شأن استخدام نظريات التمثيل النسوية أن يجعل من تلك المتون البصرية مصادر غنية لدراسة الجنوسة والجنسانية. ينطبق ذلك بشكل خاص على العقود المبكرة من القرن التاسع عشر. ففي العقود اللاحقة، وبالطبع في القرن العشرين، أصبحت موضوعات الجنسانية والجنوسة أكثر تبدّياً في الخطاب السياسي والنقد الاجتماعي، ما يجعل استخدام النصوص المكتوبة كمادة أولية رئيسية معقولاً أكثر.

المتون البصرية تشبه الأحلام: ترسّبات لبعض أهم المعاني الثقافية التي يمكن النفاذ إليها من خلال أساليب قراءة طوّرها مؤرخو الفن النسويون ومنظرو السينما والمؤرخون الثقافيون المستنيرون بعلم النفس التحليلي. في الواقع، الشغل على المتون البصرية جعلني أحذر من الافتراض المسبق لشفافية ما في المصادر النصية، والتي أعتمد عليها أكثر في الفصول التالية من الكتاب.

كانت غيرنة ممارسات الحب في القرن التاسع عشر حاسمة لعدد من التحولات السياسية والثقافية التي أسفرت عن الحداثة الإيرانية. فقد أدى تأنيث فئة «المحبوب» إلى تصوير إيران كامرأة محبوبة متاحة للأُخوّة الوطنية المذكّرة. وهكذا شكّل تطبيع غيرانية الحب مخاضاَ وطنياً ضمّ إلى مفهوم الوطنية كل الخطابات المتعلقة بحماية المرأة – جسد يحتاج إلى من يدافع عنه في وجه المخطّطات والتطفّلات والخروقات الغرِيبة – أو بالدفاع عن الشرف. وبدورها كرّست إيران المحبوبة الأنثى مفهوم الحب كاشتهاء غيراني. كما مكّن ذلك من تحويل عقد الزواج من إنجابي إلى رومانسي، الأمر الذي استكمل مخاضاً رومانسياً لإنتاج الزوجة الرؤوفة. وبدورها طالبت هذه الزوجة بأن يتخلص الرجال من علاقاتهم المثلية، تاركةً على جسد مشروع التحرر النسائي الحداثي «وحمة» التنكر للجنس المثلي بين الذكور.

وفي الوقت نفسه، عقدت الحداثة وعداً بفتح المجال العام أمام النساء، وبمعاملة المتعلمات الحداثيات منهن كمواطنات وشريكات في الوطن. ينظر الفصل الخامس في سياسات الظهور في المجال العام، والتنازع حول الجنوسة العامة في إيران الذي تلا هذه التغيرات. وهو يتتبع آثار الاختلاط على لغة المرأة، كلاماً وجسداً، وعلى الفضاء المثلمعي الخاص بالنساء. ينتهي الفصل بتقييم نقدي لخيبة أمل النساء حيال جوانب أساسية من الوعد الحداثي بالاختلاط.

في الفصل السادس أتناول أثر تسيّد الحب الغيراني في إعادة تصور الزواج كعقد رومانسي وليس إنجابي. دخل الحب الرومانسي القائم على اشتهاء الغير مشهد الحداثة الإيرانية كمأساة: فالنهاية المثالية السعيدة، زواج الرجل والمرأة الحديثَين، حجبته قوى سياسية وثقافية، كاستبداد الحكومة وجهل العامة وسلوك عديم الضمير من جانب رجال دين وغياب قانون يحكم البلاد. تُظهر الكتابات حول الزواج الرومانسي افتراقاً بين الرجال والنساء. فمقترح الزواج كعقد رومانسي تطلّب من النساء منح أولوية الحب والولاء للزوج، وذلك على حساب العلاقة مع نساء أخريات. ومنذ البداية انطوى ذلك على مخاطر عالية بالنسبة للنساء، وقد نظرن إليه على هذا النحو، ولا سيما حين كان الرجال يدافعون عن رومانسية الزواج مع رغبتهم في الاحتفاظ بامتيازات الزواج كعقد جنسي/تناسلي، فيعدّدوا زوجاتهم ويسرّحوهنّ حسب الرغبة. كل كتابات النساء المبكرة حول الزواج دارت حول نقد تعدّد الزوجات وسهولة الطلاق على الرجال. وقد اقترن هذا النقد بمطالبة الرجال بالتنصّل من الممارسات المثلية، التي اعتُبرت خطراً على إمكانية الزواج الرؤوف.

ومع إعادة تخيل النساء كزوجات رؤوفات لمواطنين رجال حديثين، اكتست قدرتهن على الإنجاب مفاهيم جديدة للأمومة يغذّيها الاندفاع الحداثي نحو التقدم والعلم. يبحث الفصل السابع في النظم التعليمية الحديثة وزخمها التشريعي والتحريري. الأمومة المتعلمة لم تمكّن النساء من الحصول على التعليم فحسب، بل أنشأت أيضاً مدارس خلقت مساحات أخذن يطالبن بالمواطنة من خلالها. لكن بقيت مطالبات النساء بالشراكة في الوطن مع الرجال محتواة ضمن الامتيازات الحمائية التي للذكر على الأنثى، الحقيقية منها والمجازية. يصف الفصل الثامن آثار هذه التوترات على مطالب النساء الوطنية.

أما الفصل الأخير فيركّز على منتج نسوي من نوع آخر: تنقية الحداثة من الجنسانية. كانت قضايا الجنوسة والجنسانية مركزية في تكوين الخطابات الحداثية والمضادة للحداثة، وما زالت هذه المنازعات مركزية في السياسة المعاصرة لإيران ومختلف المجتمعات الإسلامية الأخرى في الشرق الأوسط. إلا أن مركزية حد الاختلاف الجنوسي هذا، ومكانته الحاليّة العالية في التاريخ «التنقيحي» للحداثة، حجبت فئة أخرى من فئات الاختلاف: صورة الغلام (الفتى المشتهى) والذاكرة التاريخية للشبق المثلي والممارسات الجنسية بين الذكور. لقد ركز النقد النسوي للحداثة الإيرانية على العمل الرقابي لشخصية الفرط الأنثوي – المرأة «المتغربنة»، المقلِّدة بلا تفكير لـ«الغرب». بمعنى لا يخلو من القلق، استكمل هذا التشديد العبء الذي رافق النسوية منذ البداية: شجب اشتهاء الذكور للذكور.

ابتدأ هذا الكتاب كمشروع لتأريخ الحداثة الإيرانية من منظور جنوسي، مبيّناً أن علاقات الجنوسة لم تكن من «بقايا» آثار «التقليد»، بل هي أثر مركزي من آثار الحداثة. إلا أن المشروع انتهى في مكان آخر: الجنسانية. فإذا نجح هذا الكتاب في خلق شعور بعدم الارتياح تجاه تواطؤ النسوية مع المحو الحداثوي للماضي، وانتهى بالتقريب ما بين دراسات الجنوسة والجنسانية في إيران، سيكون حقق أكثر مما كنت آمل.

الفصل الأول: الفترة القاجارية المبكرة

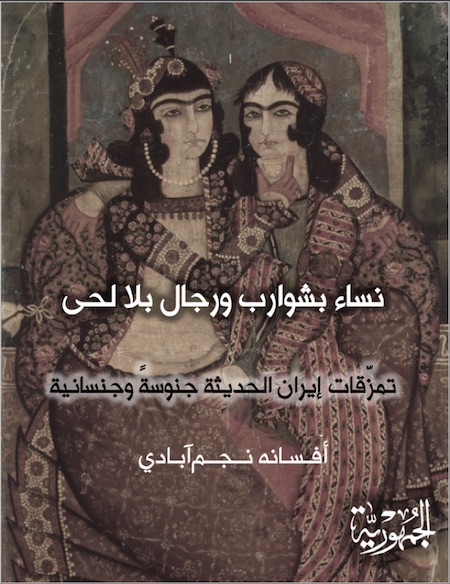

قلما كانت مفاهيم الجمال متباينة بحسب الذكورة والأنوثة في زمن إيران القاجارية (1785-1925)؛ بعبارة أخرى، كان يتم تصوير جمال الرجال والنساء بسِمات وجه وجسد متشابهة جداً. في بعض الأحيان كان ما يميّز الذكر عن الأنثى في التعبيرات البصرية شكل غطاء الرأس فقط. وفي أحيان أخرى كان التمييز بالغ الصعوبة، كما نرى في الشكل 1 بعنوان «زوج متيّم».

وفي المصادر المكتوبة كانت تُستخدم الصفات نفسها لوصف جمال الذكر والأنثى. فعلى سبيل المثال، يصف رستم الحكما الشبّان الذين كان يشتهيهم طهماسپ ميرزا (الصفوي) بالمصطلحات التالية: «شباب مرد، بوجوه وردية، وأجساد فضية، قاماتهم كأشجار السرو، وعيونهم بلون النرجس، غنج، شفاههم حلوى، ويدورون بالنبيذ، خدودهم كالخزامى، وجوههم كالأقمار، أشكالها كالزُّهرة، لهم حواجب كالأهلّة، وأبصارٌ كالسحر، وشعورٌ كالمسك، وذقونٌ كالبلّور، مُترعون لهواً ودلالاً». الصفات التي يغلب أن تَستحضر في أذهاننا اليوم الجمال الأنثوي كانت في القرن التاسع عشر تنطبق بالقدر نفسه على الرجال والنساء.

لم تقتصر هذه التعبيرات الأدبية والبصرية لجمال الذكور والإناث على «من يُشتهى»، فأوصاف ورسوم الأشخاص الحقيقيين النافذين، كالملوك والأمراء والمتصوفة، كانت حتى أواخر عهد ناصر الدين شاه شبيهة بتلك التعبيرات. كما تحفل أخبار رستم الحكما عن ملوك إيران (الشاه سلطان حسين ونادر شاه) بأوصاف من قبيل حلو السمات وطويل القامة ومتناسق الجسد وطيب الرائحة. كما جاء في وصفهم أنهم ذوو عيون خضر وواسعة، وحواجب عريضة ومتصلة، وخدود حمر، وخصور ضيقة، وأنوف عقف، وشفاه رقيقة، وأصابع طويلة. يصف رضا قلي خان هدایت فتح علي شاه لحظة تتويجه بهذه الأبيات:

محيّاه السُّهَيل

أو بنفسجة تستعير من الياسمين ورقتين؛

نرجستان سوداوان، وحاجبان زاخران بالضفائر

بصلابة كصواري الفضة؛

لا سروَ في الحديقة مثل قامته

ولا ثريّا في السماء كإشراقة وجهه.

كذلك كانت رسومات الملوك تحاكي تلك الأوصاف التي أوردها الأدب (الشكل 2)، إذ سيحتفظ التاريخ القاجاري حتى الفترة الناصرية المتأخرة بأيقونات الجمال الملكي تلك.

على الطرف الآخر من السلّم الاجتماعي، كانت العامة وحتى السجناء المأسورون خلال الحروب أو المسترقّون إثر الغارات يوصفون بمفردات شبيهة للغاية. لننظر إلى هذا التصوير اللفظي لمرتضى علي، نجل إمام المسجد الملا يار محمد أفغان البالغ من العمر ستة عشر عاماً: «هو في السادسة عشرة لكن وجهه كبدر الرابعة عشرة. له كلَّ يومٍ ألفٌ يفتدونه، شُعثٌ كخصلات شعره من أمامه ومن وراء ظهره. لفرط حب مرتضى علي كاد الشيعة يتسنّنون». يُغدق الكاتب صفحة أخرى على نفس المنوال، واصفاً ليس فقط قسوة جمال مرتضى علي بل كذلك حرقة قلوب عاشقيه عندما مات مقتولاً عام 1758.

كما جاء في وصف العبيد التركمان الذين أمسك بهم حسين خان قاجار في غارة 1777 ما يلي: «من بين الأسرى، كانت النساء أجمل وجوهاً من الفتيات، وبأجسام كالفضة، وقدود معتدلة، وقسمات جذابة ووجوه صبوحة أين منها نساء خوتان. أما بين الرجال فقد كان للصبية من العيون والشعور والشوارب والخدود والقامات ما يُخجل النرجس والياقوت والبنفسج والياسمين والسرو». الكاتب نفسه يغدق أكثر من صفحتين من الاستعارات البليغة في وصف تركمان عشيرة يموت الذين أسرهم محمد خان عام 1792، خالصاً إلى أنهم كانوا موضع حسد أبهى أهل الأرض جمالاً وكذلك غلمان الجنّة وحُورِها العِين.

من الشائع ردّ كلمتي «غلمان» و«حور» إلى الآيات القرآنية التي تصف نعيم أهل الجنة (كما في سورة الدخان 51-54 والطور 20-24 والواقعة 17-24 والرحمن 46-58 و70-74 والإنسان 19-20) ويُفهم منهما عموماً إشارة إلى الجمال الذكري والأنثوي الدائم الشباب. ثمة الكثير من الشروحات الكلاسيكية التي تتناول معنى هذه الصور، لكن كما يتبدى في التوثيق المستفيض لإيفرت روسن في دراسته غير المنشورة بعد، قلما نوقش الغلمان و«الولدان» كتصويرات للمتعة الجنسية. ومع أن الآيات القرآنية لا تنسب للغلمان بوضوح أي دور جنسي، إلا أن حيثيات الوصف والخدمات المقدّمة من الحور والغلمان فتحت مجالاً تأويلياً لأدبيات لاحقة، حيث نشأت العديد من المعاني الجنسية للغلمان كما للحور في شتّى أنواع الأدب الفارسي والعربي. وبالتأكيد كان هذا هو الحال في كتابات القرن التاسع عشر.

*****

تمتلئ الجنان التي يصوّرها الشعر والرسم الفارسيان بالحور، وأكثر منهنّ بالغلمان (الذين يُشار إلى واحدهم بـ«أمرد» أو ساده، أي الفتى الوسيم الذي لا لحية له) الذين يلعبون دور مقدّمي الخمر (واحدهم «ساقي»). يجري كثيراً اليوم ترجمة هذه التصويرات إلى «صبيان»، فيما تتحوّل امردپرستي (عشق المُرد) تلقائياً إلى «عشق الصبيان». أنا أرفض هذه التسمية بسبب الترابط الوثيق بين «صبي» والمعاني المعاصرة للبيدوفيليا [اشتهاء الصغار] وكذلك بسبب مطابقتنا بين «صبي» و«طفل». في ثقافة الاشتهاء المثلي الذكري الفارسية خلال فترتَيْ ما قبل الحداثة والحداثة المبكّرة، كان الأمرد في كثير من الأحيان ذكراً يافعاً، أو مراهقاً كما نقول في أيامنا هذه، بل قد يكون في أوائل العشرينات من عمره ما دامت لحيته غير ظاهرة تماماً. ففي الواقع، كان المراهق الذي بالكاد يبدو زغب شاربه (نوخط) ولمّا يكتمل نموّ شعر وجهه (وهي عملية قد تستغرق عدّة سنوات) يُعتبر الأشد جمالاً. غير أن بوادر الشارب (خط) كانت في الوقت نفسه تؤذن ببداية نهاية مرتبته كمحطّ لشهوات الرجال البالغين، وبالتالي تحوّله إلى واحد منهم. إنها إعلان لبداية فقدان العشيق. تشير ميسامي أن «التركيز النهائي [للحسّية المرهفة في الشعر الفارسي في القرون الوسطى] ليس على المرغوب بل على الراغب الذي يتأمّل محبوبه». وهي تقترح أن الجنة في ذلك الشَّعر هو «رمز لحالة من النعيم المفقود أو المنشود». لقد كان النوخط في الوقت عينه صورة للرغبة القصوى وللفقدان الوشيك. أمّا أولى علامات الشارب فكان يطلق عليها مهرگیاه. وقد شكّلت هذه الكلمة، التي تعني حرفياً «نبتة العشق» أو «نموّ الهوى»، تشبيهاً مثالياً للتقاطع ما بين الحديقة والجسد. ذلك أن مهرگیاه نبتة ذات منافع طبّية، لكنّها قد تكون قاتلة في حال الإفراط في استخدامها، تماماً كعشق المراهق اليافع القاسي القلب الذي شكل ثيمة شعرية مركزية للقصائد التي تتخذ العذاب موضوعاً لها.

لقد كان نموّ اللحية الكاملة علامة على الرجولة البالغة، وعلى تحوّل المراهق من محطّ شهوات إلى ذات مشتهية. في قابوسنامه، وهو كتاب نصائح كلاسيكي يعود إلى القرن الحادي عشر، يخشى الحاكم السبعيني من الوقوع في حب غلام تم شراؤه للتوّ، فيأمر وزيره بإطلاق سراح العبد مع الحرص على إبقائه داخل القصر إلى أن تنمو لحيته بالكامل. لقد كانت المراسيم المتشددة التي توردها كتب الآداب وحسن السلوك، والتي تمنع الرجال من حلق لحاهم، مرتبطة بهذا التحوّل الأساسي من حالة عمرية إلى أخرى تليها. ولعلّ وقوع الذكر المراهق في دائرة شهوات الرجال البالغين كان حالة لا مفرّ منها، إن لم تكن موضع قبول وتقدير الجميع. لكن أن يحدث ذلك لرجل بالغ فذلك يعني نقصاً في رجولته. والواقع أن ذكورة اللحية لم تكن علامة تمييز بين الرجل والمرأة، كما يقترح علينا تصوّرنا الحديث لعديمي اللحية كمتأنّثين. ففي النصوص الفارسية التي تناولت الأخلاق والعادات الحميدة، غالباً ما كان يجري الربط بين المرأة والمخنّث (أي البالغ الذي يغيّر من هيئته ليبدو شاباً أمرد، معبراً عن رغبته في البقاء محطاً لشهوات الرجال البالغين). مثلاً يقال للقارئ (المفترض أنه ذكر) أنه لا يجوز «تحريك الجسم كالنساء والمخنثين». غير أن التعريف الكلاسيكي للمخنّثين لا يمتّ للنساء بصلة، كما يوضح هذا البيت من مثنوي جلال الدين الرومي: «إلى أمامهم يسير شغف الرجال، والمخنّثين إلى أدبارهم». باعتبارهما يشتركان معاً في تحديد اللارجولة، يمثّل النساء والمخنّثون فئتين مرتبطتين حتماً. لكن اختزال علاقة التجاور هذه بعلاقة تشابه يبقى إلى حدّ كبير ظاهرة حديثة. إن توصيف الأمرد والمخنث كمتأنّثين، وهو توصيف واسع الحضور في عصرنا هذا، يكشف كمّ الغيرنة واختزال جميع الفئات الجنوسية والجنسانية بثنائية الذكر والأنثى، الرجل والمرأة. على أن «أمرد» وغيرها من الكلمات المستخدمة لوصف المراهقين عديمي اللحية ليست مستمدّة من المفردات الدالة على الأنوثة. يتوافق هذا مع مفهوم الشهوة الذي لا يرى أن الشهوة المثلية مشتقة من اشتهاء الغير. يعتبر إطلاق التأنّث على المُرد فخّاً لبعض الكتاب، فهم من غير قصد يترجمون ثقافة الاشتهاء المثلي إلى رغبة غيرانية محبطة. على سبيل المثال، يختتم ستيفن موراي فصلاً عن أنماط المثلية الجنسية الذكورية في المجتمعات المسلمة على النحو التالي: «وبينما يجري فصل النساء وإخضاعهن لرقابة مشدّدة، يغدو الذكور الصغار و\أو المخنّثون المتاحون للمعاشرة الجنسية مقبولين ضمناً – فقد تم غض الطرف عنهم بحذر في المجتمعات المسلمة، القديمة منها والمعاصرة». وفي موضع سابق من الفصل نفسه، يشير إلى الشباب الراغبين في شهوات الرجال الأكبر سناً بالقول إنهم «يسعون إلى استبقاء جاذبية خنثى» أو إنهم «يقلّدون شكل الأنثى». غير أنه لا سبب يدعو إلى افتراض أن هؤلاء الرجال يرغبون في الظهور بمظهر الأنثى، إذ قد يرغبون بكل بساطة في الظهور بمظهر المراهقين عديمي اللحى. في إيران القرن التاسع عشر، كان البالغ حليق اللحية يدعى امردنما (أي متشبه بالمُرد) وليس زننما (متشبّه بالنساء). ومن هنا عبّرت فتاوى تحريم حلق اللحية عن مخاوف ثقافية من سعي الشباب المحتمل إلى تلقّي الشهوات بدل التحوّل إلى رجال أصحاب شهوات. كما يشير روسون، كانت «الشارة التي تميّز الذكر المسيطر في المجال العام لحيته»، ولهذا كان حلق اللحية وسيلة إذلال لأصحاب الجنح المخلّة بالآداب أمام العامة.

لقد ساد اعتقاد بأن الرجل حين يحلق لحيته فهو يُعلن رغبته في اشتهاءات الرجال الآخرين. وكان ذلك مرتبطاً بما يسمى الأُبنة، التي كانت تعتبر مرضاً في الطب السائد. أما من الناحية الاجتماعية فكثيراً ما اعتُبر المأبونون شخصيات وضيعة، واقعة تحت رحمة المؤسسة الدينية-الثقافية وفي بعض الأحيان تحت نيران نقمتها الشديدة. بعض المجتمعات الإسلامية استوعبت تلك الشخصيات عبر ممارسات اجتماعية مثل ارتداء ملابس الجنس الآخر و\أو من خلال دمجهم في هوامش عوالم النساء و\أو في مهن مثل الموسيقى والرقص والشعر المغنّى – وهو سبب إضافي لاعتبارهم متأنّثين في بعض الأحيان. لكن مع ذلك، حسبما يقترح النقاش حول خنيث عُمان (وكذلك حول الخطاب الطبي لدى الرازي) كان يمكن النظر إلى الخنيث بوصفه فئة وسطى في المسار المتدرّج بين النساء الشديدات الأنوثة والرجال الشديدي الذكورة.

لكن بقيت بعض نصوص الأخلاق العائدة إلى القرن السابع عشر تعتبر اشتهاء الرجل البالغ للمراهقين مرضاً. فبينما يصف اخلاق ناصری من القرن الثالث عشر هذه الرغبة بالانجذاب المفرط يرى فيها اخلاق عالمآرا من القرن السابع عشر مرضاً. غير أن هذا لم يتحوّل إلى نمط تفكير سائد.

كان يمكن لوجه ذكري حسن أن يتسبّب – على الأقل بالسهولة نفسها التي يتسبّب بها وجه أنثوي حسن – بوقوع الحب والاشتهاء لدى الذكور، وهو أمرٌ مرتبط على نحو وثيق بمفاهيم الجمال في خطاب العصر الفارسي الوسيط. لم يكن الأدب الإسلامي السابق على الحداثة يقرّ بوجود صلة بين الجنوسة والحب والجمال. بل كان يُنظر إلى الجمال الذكري والاشتهاء المثلي بوصفهما أسمى العواطف. وكما سبق أن رأينا، كانت الصفات الأدبية ذاتها تستخدم لوصف الأجساد البهية للذكور والإناث، كما كانت تفاصيل الجمال الموثّقة في اللوحات متطابقة في شخصيات كل من الذكور والإناث. أما في التقليد الشعري الفارسي فقد أصبح الغزل النوع الشعري الأشهر – وإن لم يكن الوحيد – للتعبير عن الاشتهاء المثلي بين الذكور.

في الممارسات الصوفية، كانت صورة المراهق اليافع كمحطّ شهوة مرتبطة بفعل التحديق. كما يلخّصه روسون، كان فعل التحديق (وبالتالي الولع العاطفي) موجّهاً نحو الفتيان المراهقين: «منذ فترة مبكّرة نسبياً – قد تكون منتصف القرن التاسع – أخذ بعض المتصوفة المسلمين يرون في جمال الصبيان المراهقين ’شاهداً‘ على جمال ورأفة الله، مكرّسين بذلك فعلَ التحديق بالصبية كشكل من أشكال الممارسة الروحية. هكذا صار كل صبي يوصف في لغة المتصوفة بالـ’شاهد‘». وصار التولّع المستميت والمتفاني في حبّ صورة كهذه مجازاً مألوفاً في الحكايات الصوفية.

لم يتوقف الأمر عند اعتبار الشهوة تتأتّى من أي وجه حسن، ذكرياً كان أم أنثوياً، لكن هذه الشهوة لم تكن أيضاً تعتبر مخلّة أو آثمة في حدّ ذاتها. كان الإثم يندرج في حقل الأعمال، ولهذا فهناك الكثير من الأدبيات التي تحذر من فعل التحديق الذي قد يدفع المؤمن إلى ارتكاب الخطيئة. كانت التحذيرات والعقوبات والمخالفات تستهدف الممارسات الجنسية مع النساء غير المتزوجات ومع اليافعين سواء بسواء، ولا سيما عبر الدبر. يحاجج بيلا بالقول إن اللواط «غير مُدان بشكل صريح في القرآن الكريم، الأمر الذي يسبّب حالة من الالتباس فعلاً بالنسبة للآيات التي يُوعَد فيها المؤمنون بذكور يقومون على خدمتهم (غلمان في الطور 24، ولدان في الواقعة 17 والإنسان 19)». الإدانة الكاملة لن تُصاغ إلا لاحقاً في أدبيات التفسير والحديث، والتي تتوعّد اللواط والزنا بالعقوبة نفسها. كما تحدّد بعض الأحاديث عقوبة للسحاق هي نفسها عقوبة الزنا.

فيما يلي نصيحة لكيفية غضّ البصر وكبح جماح الشهوة إثر وجه حسن – وهي نصيحة تتناول التحديق في كل من النساء واليافعين من الذكور: «اعلم أنه إذا أقبلَت المرأة أو الصبي ظَهَرَ الشيطان يزيّنهما ويقول لك انظر إليهما». وفي سياق آداب السماع تضيف المخطوطة ذاتها: «أولاً على المغنّي ألا يكون امرأة أو طفلاً، فهذان من مسبّبات الشهوة الحرام. الشهوة فطرة في جميع المخلوقات، وحين ينساق قلب المرء إلى صنيع الخالق ويُطيل النظر إلى وجه حسن، يزيّنه له الشيطان وتحدث الفتنة». كما تظهر الفئتان على نحو مشابه في أدبيات تفسير الأحلام.

رغم ذلك، سيكون من المجازفة الخروج بخلاصات عامة حول المجتمع بأكمله انطلاقاً من الممارسات الصوفية أو من الخطاب الشعري. من الملائم هنا تذكر ملاحظة جوديث بينت القائلة بأن دراسات الكوير مسكونة بالتاريخ الاجتماعي. فإذا أخذنا بعين الاعتبار عدم تباين مفاهيم الجمال والرغبة بحسب الذكورة والأنوثة، وأن المحبوب الذكر يطغى على الحساسيات الثقافية والشعرية والبصرية، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: ما علاقة كل ذلك بالممارسات الجنسية في إيران أواخر القرن الثامن عشر وأوائل التاسع عشر؟ بعيداً عن التأويلي والتجاوزي، ما هي – يسأل نقاد كثيرون – العلاقة التي تربط بين هذه المفاهيم والحياة الجنسية الفعلية للرجال والنساء الحقيقيّين؟

ليس لدينا اليوم تأريخ اجتماعي لتلك الفترة من تاريخ إيران، لكن قد تزودنا مجموعة من السرديات الشخصية بنقطة انطلاق. الغالبية العظمى من هذه السرديات كتبها رجال مقرّبون من البلاط ومن النخبة السياسية. الاستثناء الوحيد والمهم في الآونة الأخيرة هو الأعمال الكثيرة لجعفر شهري. المجلدات الأحد عشر التي كتبها شهري حول تاريخ طهران الحديثة (بين 1990 و1996) عمل شديد الإشكالية، حيث يقدّم ظهور الحداثة المدينية – ولا سيّما الاختلاط في الأماكن العامة – بوصفه انحلالاً أخلاقياً. فالفضاءات ذات الطابع الحديث، من مطاعم ومقاهٍ ودور سينما وحدائق عامة، ليست سوى مساحات للإغواء والجنس المحظور (بين الرجال والنساء، وبين البالغين والمراهقين). يتذمّر شهري بالقول إن فساد المدن طال حتى المزارات المقدسة. وفي المقابل، يحتفي الكاتب بالفضاءات المقتصرة على الذكور، كالمقاهي القديمة والزورخانات (الأندية الرياضية الخاصة بالذكور) وما شابهها، حيث يصفها بتعاطف بل وبحنين في بعض الأحيان. إن التأثيرات الأوروبية على الحياة المدينية في طهران، والتي تنبئ بها السلع الجديدة المطلوبة في الأسواق كالدراجات والجوارب والمظلات وعربات الطرق، ارتبطت جميعها لدى شهري بالفجور والرذيلة. مجلداته ملأى بالحكايات المعادية للنساء والشهادات المعادية للمثليين ولليهود. إزاء هذه الانطباعات الثقيلة التي يمتلئ بها تأريخ شهري للتحول العمراني في طهران، على المؤرّخ أن يكافح ليُميط اللثام عن المدينة الإيرانية كما كانت فعلاً مطلع القرن الماضي.

أما ثاني التحدّيات فيبقى نظرياً ومنهجياً قبل كلّ شيء. فهو يتعلّق بالشكل الذي يلقي به فوكو بظلاله على الدراسات الجنسانية في «أماكن وأزمنة أخرى». لقد كان طرحه الجَسور القائل بأن المثلية الجنسية لم ترَ النور قبل اختراعها كصنف في أوروبا القرن التاسع عشر عاملاً حاسماً في وفرة الاشتغالات اللاحقة على تاريخ الجنسانية. إذ ما معنى الحديث – إن كان من معنى للحديث – عن الجنسانية في أزمنة وأماكن أخرى؟ لا مشكلة لدى معظم الكتّاب في الحديث عن والموافقة على الاشتهاء المثلي في الثقافات الإسلامية ما قبل الحديثة، لكن ما إن يتجاوز الحديث الاشتهاء ويصبح عن الوقاع حتى ينقبضوا جميعاً. فأغلبهم متفق على أن بالإمكان التحدث عن ممارسات نكاح المثل، لكن ليس عن المثلية كمفهوم يعبّر عن معانٍ محدّدة من الشبق الجنسي نربطها اليوم بالفهم الفوكوي لـ«المثلي كصنف بشري».

أنا إجمالاً ممن يُحجمون عن رسم خرائط لأنساق الرغبات المتأخرة وإسقاطها على أنساق تعود لحقب تاريخية واجتماعية سابقة. مع ذلك، على المرء أن يحذر من عواقب الدفع بهذه المحاججة إلى حدّ رسم حدود بين الأنا والآخر. أولاً، لأن تعيين موقع للمثلية في أوروبا وأميركا العصر الحديث سيجعلها أمراً أجنبياً على الأماكن الأخرى، ومفهوماً غريباً عن أنساق الرغبات في الثقافات الأخرى، وهي الحجّة التي يستغلّها أعداء المثلية من الأصلانيين الثقافيين المرتاحين لإبقاء وإلقاء المثلية في عالم «الغرب». ثانياً، لأن ذلك يقترح علاقة آخَروية مع الماضي تجعل من عصر ما قبل الحداثة عصراً مختلفاً بشكل جذري، وهو ما يجعل من العسير التمييز بين الخصوصية التاريخية والخواصّ المستحيلةِ الاستنساخ. إن الفئات المعيِّنة للهوية، كالمثلي والمثلية، تنتمي بلا أدنى شك إلى مكان محدّد ومرحلة تاريخية صارت تنصّ على اشتهاء الجنس المماثل بأنه «المثليون كنوع [بيولوجي] بحد ذاته». لكن حتى لو لم يكن قد جرى تثبيت التصنيف إلى مثليين وغيرانيين قبل هذه اللحظة من تاريخ الجنسانية، سيكون من الخطأ القول إنه لا تماهيات حدثت بحسب أصناف الشهوة من قبل.

في حالة إيران وبقاع كثيرة في العالم الإسلامي، لم تكن الممارسات الجنسية إجمالاً مثبّتة مدى الحياة بحسب أنماط الميول الجنسية. الرجال تحديداً، والذين تفوق معرفتنا بممارساتهم الجنسية معرفتنا بممارسات بالنساء، كانوا منخرطين في طيف واسع من الممارسات. فبينما كان هدف الجماع المهبلي مع الزوجات تلبية ضرورات الإنجاب، كانت هنالك ممارسات أخرى مرتبطة بملذّات القوة والجنوسة والعمر والطبقة والمنزلة. وقد كانت (ما تزال) القاعدة أنه حين يقوم الرجال بتأدية التزاماتهم الإنجابية فإنه لا شأن للمجتمع المحيط ببقية حياتهم الجنسية – وهو ما سمّاه موراي ببراعة «إرادة عدم المعرفة».

ورغم ذلك فإن التفضيلات الجنسية، على الأقل في حالة الرجال، لم تغب عن سجلّات المسجّلين. فقد كان الرجل يوصف بصراحة إذا كان من عشاق النساء أم من عشاق المُرد، الأمر الذي يؤكّد أن التفضيل الجنسي لم يكن شأناً مسلّماً به (بالنسبة للغيرانيين) ولا شأناً غير ذي صلة بخصائل الرجال الجديرين بالذكر في كتب الإخباريين والتراجم. يقال أن الشاه سلطان حسين الصفوي (1694-1722) كان «يميل بشكل تام إلى النساء» (به نسوان میل تمام داشت) فيما ورد أن الشاه طهماسپ الثاني (22-1732) كان «يفضّل وجهاً يوسفيّاً واحداً على الآلاف من وجوه زليخة وليلى وشيرين». ويروي مرجع من منتصف القرن السادس عشر أن بهزاد، رسّام البلاط الصفوي الشهير، و«الذي بلغ من العمر سبعين عاماً، لم يكن يطيق العيش لحظة واحدة من دون النبيذ الأحمر الياقوتي أو من دون شفاه الساقي الحمراء الياقوتية». كذلك يقال أن نادر شاه (1736-1747) كان «معروفاً بحبّه للنساء». وببهجة يشير تانكوانييه، الذي سافر إلى إيران في 7-1808، إلى حبّ فتح علي شاه للنساء، مضيفاً في الحاشية: «وبما أنني قد أُتّهم هنا بمناقضة نفسي بعد ما قلته في الرسالة التاسعة عشر حول قلّة اكتراث الفرس بالجنس اللطيف، إلا أني سعيد جداً بانتهاز هذه الفرصة لإعلان أن فتح علي شاه بريء من هذه التهمة العامة الموجهة إلى تلك الأمة. بل يقال إنه شديد الولع بالنساء ويمقت بشدّة تلك الرذيلة التي ذكرتها آنفاً». وبخلاف تانكوانييه، كان صبا الكاشاني، شاعر بلاط فتح علي شاه، يمدح حبّ الشاه لليافعين من الرجال والنساء. أما عضد الدولة فلا يسجّل فقط كثرة زوجات الشاه، بل أيضاً كثرة انكبابه على نظربازی، أو التحديق في الوجوه الحسناء التي لليافعين. ما أود قوله ليس أن تانكوانييه أخطأ فهم ميول فتح علي شاه، بل أن تانكوانييه والكاشاني أبدَيَا حساسيتين مختلفتين حول المسألة. فتانكوانييه استنتج من تعدّد زوجات وأولاد فتح علي شاه أن الأخير كان غيرانياً وكارهاً للمثليين، أما عند صبا فالإنجاب والميول الجنسية ينتميان لمجالين منفصلين؛ ولهذا فهو يمدح فتح علي شاه بمصطلحات غيرانية ومثلية بآن، دون الحاجة لتحديد ما إذا كان السلطان مثلياً وبالتالي عاجزاً عن الوفاء بـ«التزاماته الإنجابية» أم غيرانياً بدليل أعداد زوجاته وأولاده.

يقال إن ميرزا عباس فروغي، وهو أحد شعراء بلاط محمد شاه (34-1848)، قضى معظم حياته يتلذّذ بالمُرد الساحري الوجوه. وحتى أواخر القرن التاسع عشر استمرت الإشارات للتفضيلات الجنسية بشكل يتمايز عن الميل الحداثي نحو اعتبار الغيرانية من المسلمات. عين السلطنة (1995-2001) أورد خبراً عن عدة رجال في البلاط «غير ميالين للنساء» أو «مغرمين بالصبية اليافعين مليحي الوجوه». لم تكن هذه التقارير محايدة أو محابية دوماً. فمن الواضح أن اعتضاد السلطنة لم يكن يقرّ فروغي على تلك الميول، حيث يخبرنا أنه بسبب سوء سمعة الأخير كان ذوو الوجوه المقمرة يتحاشونه خشية العار. ومع ذلك من الملحوظ أن الروايات غير المبالية بإطلاق الأحكام، أو حتى الروايات المتعاطفة، شائعة في معظم مصادر القرن التاسع عشر وما قبله. أثناء عودته من أوروبا عام 1873، لاحظ صنیع الدولة (لاحقاً اعتماد السلطنة) على مقربة من تيفليس أن بعض خدمه كانوا يأخذون معهم صبية وسيمين إلى إيران، وقد كان همه الوحيد وقتذاك أن يكون معهم إذن بذلك.

في الواقع، وكما يوحي المثال السابق، كان تدوين التفضيلات والأنشطة الجنسية يتم في بعض الأحيان بالصدفة. في معرض كلامه عن تولّي ميرزا أبو القاسم خان حكم طهران في نيسان 1898، أشاد عبد الحسين خان سپهر بجدارته بالحكم. في أيامه الأخيرة تمكّن ميرزا أبو القاسم خان من حلّ قضية قتل ببراعة وسرعة، حيث فحص جسد القتيل بعناية ثم دعا جميع جزّاري المدينة إلى مجلسه وعثر بينهم على القاتل الذي وقف مذعوراً أمامه وجهاً لوجه. اتضح أن الجزّار المتّهم قتل الرجل لأن الأخير كان قد أغوى ابنه اليافع الوسيم ورفض التخلّي عن علاقته به. ومع ذلك فإن هذه القصة وصلتنا بسبب فطنة الوالي التي أسعفته في اكتشاف أن القاتل جزّار ولا شك: فقد تُركت على الجسد المقطوع الرأس علامة تدلّ على أنه نظّف السكّين المدمّاة بالرقبة، وهي عادة الجزّارين بعد ذبح الأنعام. غير أن الرواية تقدم لمحة حول شؤون الثقافة الجنسية في ذلك العصر، فهي تشير إلى أن الأنشطة والعلاقات الجنسية بين مراهقين يافعين لم تكن بحد ذاتها مما ينبغي تسليط الضوء عليه، وأن «جريمة شغف» من ذلك النوع لم تكن أمراً بالغ الغرابة، أو بالأحرى الشناعة، وجديراً بالتالي بالتنويه.

أحياناً أكثر، حين كانت المعاشرات الجنسية تنتهك أعرافاً اجتماعية معيّنة أو تكشف عن حالة مفرطة من الشغف، كانت تتم الإشارة إليها والمعاقبة عليها. على سبيل المثال، يروي أبو الحسن غفارى الكاشانى مصير ثلاثة من حاشية كريم خان زند: أحدهم أفرط في الهوى (تعشق مفرط) وجميعهم تورّطوا في علاقات غرامية مع شخصيات مقرّبة من البلاط، ما يعني تعدّيهم على النطاق الداخلي للحاكم: فحُكم على ثلاثتهم بالإعدام. كذلك يروي محمود ميرزا كيف قُطع لسان الشاعر اختر نتيجة تورّطه مع أحد الفتيان المقرّبين من سليمان خان قاجار (یکی از خواص غلمان مثال). كما كتب محمود ميرزا مستنكراً حول علي نقي حسرت الذي تجاوز بسلوكه كل مبادئ الحشمة.

تشير أخبار الممارسات الجنسية بين الذكور الكبار والمراهقين إلى معاقبة البالغين في حال تعرض الفتية إلى الإكراه. كانت العقوبة الاعتيادية هي الفلقة، وفي بعض الأحيان قطع أذن الجاني وتسييره في موكب عار في سوق المدينة – وهي أخف من عقوبة اغتصاب العذراء، والتي قد تتسبّب بإخصاء المغتصب. كان تصدر عقوبات أقسى في حال أدت الممارسة إلى ارتكاب جريمة ما، كالطعن أو القتل. من أخبار تلك الفترة أن أحدهم كان يتودّد إلى ابن عمه دون جدوى، إلى أن قام ابن العم المشتهي (طالب) بقطع رأس المشتهى (مطلوب) أثناء نوم الأخير. النكال الأفظع ناله رجل لاوط صبياً صغيراً جداً (أربع أو خمس سنوات)، علماً أن عقوبته لم تبلغ قسوة ما قد يناله من يعتدي أو يقتل أو يغتصب فتاة صغيرة.

الإفراط في الهوى، أو التولّه إلى درجة الضنى والهلاك، أو الشغف باليافعين حصراً، كانت أيضاً من الأمور التي تستدعي إشارة الإخباريين. على سبيل المثال، أشار غفاري إلى أن الشاعر آقا یادگار حاجت كان يميل مطلقاً نحو الشهود، ولم يفكر في الزواج طوال السبعين سنة التي عاشها. وكان شاعر آخر، ميرزا أبو القاسم هجري، قد سافر في شبابه إلى أصفهان للدراسة «لكنه قضى معظم حياته متيّماً مستهاماً بالشباب المورّدي الوجوه». وفي سيرته الذاتية يحكي حزين لاهيجي (1692-1766) عن صبابته التي أسقمته شهرين في أصفهان أثناء طلبه العلم. كذلك تحدث ميرزا محمود عن طبيب وشاعر آخر، هو ميرزا قربان-علي برهان، يوشك أن تفيض روحه في كل مرة تقع عيناه على صبي يافع؛ وعن شاعر آخر هو محمد علي مهجور، والذي بالفعل قضى نحبه شاباً في إثر حب الفتيان. كما لدينا حالة واحدة (تعود إلى شباط أو آذار 1882) لمحاولة انتحار لطالب حوزة بعدما قام شقيق محبوبه بإنهاء العلاقة.

كذلك بعد تجاوز سنّ معينة، كان الكهول الذين يستمرون في التسرّي بالمراهقين موضوع خبر وغالباً موضع شجب عند الإخباريين. تندّر ميرزا محمود على شاعر أعمى يسمّى منعم تمكّن من رؤية أمرد على مسافة مائة خطوة. وحين سئل عن ذلك قال إن الألق المنبعث من وجوه الصبية اليافعين يُعينه على مراوغة العمى. كذلك انتقد مجد الملک (09-1872) میرزا هدایتالله، أمين خزانة الجيش، بوصفه «ذلك الفتى ابن السابعة والستين الذي ما ينفكّ يخالط الصبية الأحداث، ويحلق لحيته دوناً عن سائر رجال القلم».

أما الفتيان الأكبر سناً من الذين نبتت لحاهم فقد كانوا يلقون استنكار الناس في حال استمر اهتمامهم بالرجال الكهول. في معرض حديثه عن شاعر شاب هو أبو طالب پرتو، كتب محمود ميرزا أنه كان «فتى يوسفيّ الحُسن من نهاوند؛ أعتَمَ نقعُ الشوارب على مرآة وجهه، وشَتَلَ القَدَر باقات أشواك حول زهرة محيّاه، غير أنه ظلّ مخلصاً لأصحابه ومُرضياً في الخفاء لأتباعه؛ لقد لبث محبوباً ومرغوباً في عيون الناظرين إليه».

لم يخلُ القرن التاسع عشر من أغاني الشبق واللهو الإباحي المثلي. ففي رسائله الكثيرة إلى اعتضاد السلطنة (المتوفى عام 1880 أو 1881) كتب فرهاد ميرزا معتمد الدولة (18-1888) الكثير من الشعر المغنّى حول خادم يافع في البلاط كان يتودّد إليه بلقب علي جان (علي الغالي). وخلال وقت قصير سجّل ببالغ الأسى والأسف كيف شارف قمر علي جان على فقدان السطوع ما إن أخذ شاربه ينبت. عام 1872، ألّف ولیخان گرجستاني كتابه رساله فجوریه، والتي سجل فيها مغامراته الجنسية مع ثمانية وعشرين أميرة قاجارية، وخمسة وستين بغيّاً ذكراً وخمس عشرة بغيّة أنثى، وسبعة وعشرين خادماً وثماني عشرة خادمة. كان الرجل سخياً بالتفاصيل الدقيقة ويبدو أن كتابه نال قاعدة قرّاء واسعة.

مع نهاية القرن التاسع عشر، غدت معظم قصص العلاقات المثلية بين الذكور تأتي ضمن أجواء الانتقاد السياسي بين المتخاصمين، أو في إطار النقد الأخلاقي لـ«دولة في طور الانحلال». وهذا التقليد المتأخر هو ما يبني عليه تأريخ شهري اللاحق لطهران. وقد كانت كثرة المحبوبين الذكور اليافعين من الأوراق القوية التي استغلها اعتماد السلطنة ضد عدد من رجال الدولة القاجارية، ومن عديد ضحاياه ميرزا حسين خان سپهسالار (الذي اعتبر صبواته ونزواته من «أفدح الخيانات بحق جلالة الملك والأمة الإيرانية») وكذلك نايب السلطنة وأمين السلطان. كان بين خلّان هؤلاء الرجال أمراء قاجاريون أصبحوا في مرحلة لاحقة رجال دولة مهمين. وفي أواخر أيام مظفر الدين شاه، كما سنرى في الفصل الثامن، كانت ممارساته المثلية إحدى المسوّغات التي أدّت إلى انقضاء عهده.

لقد كان المُرد يُعتبرون فعلاً مجموعة اجتماعية قابلة للتحديد. لا أعني أن جميع الأطفال الذكور مرّوا بمرحلة «مَرَد» كطقس عبور ينتهي بالرجولة البالغة؛ فحسب ما لدينا، كان احتمال أن تكون طفلاً فاتناً وسانحاً للرجال البالغين مصدر توتّر وذُعر عميقَين بالنسبة لمعظم المراهقين اليافعين، ولأهاليهم على وجه الخصوص (بالتحديد لآبائهم المسؤولين عن حماية العِرض). وفي بعض الأحيان، كانت أنشطة المُرد كأنشطة مثيلاتهم النساء، خاضعة للتنظيم والمراقبة وذات حدود مرسومة تحصر مساحة التواجد العام. إلا أن المحاولات المتكررة لرسم حدود التواجد العام تشير إلى أنهم كانوا يحظَون بالقبول والاعتراف في مساحات أخرى من الحياة الاجتماعية والثقافية. كان قانون الشاه طهماسپ (24-1576) يحظر على المُرد والنساء من كافة الأعمار التحلّق حول العروض العامة التي يقدّمها فنّانو الطرقات. وبعد مرور أكثر من قرن ظل الشاه سلطان حسين (1694-1722) ومفتي قصره المجلسي الثاني منشغلَين بقضايا شبيهة تتعلق بالظهور العلني.

ومن ناحية أخرى جرّمت قوانين الشرطة القاجارية (الصادرة في أيلول 1879) الخطف القسري للنساء المتزوجات، وكذلك الأيامى سواء البالغات منهن أم غير ذلك. لم تُشِر هذه القوانين إلى الصبيان أو الفتيان من الذكور. فقط في حال ارتكاب «فعلة شاذة وفاحشة» في مسجد بين رجل وامرأة أو بچه (حرفياً طفل، واعتياداً تستخدم للإشارة إلى المراهقين الذكور) كانت تُفرض عقوبة خفيفة: حبس من ثمانية أيام إلى شهر، وغرامة مالية من واحد إلى خمسين تومان يتبرع بها لوقف ديني. ومن الواضح أن القضية كانت انتهاك حرمة مكان العبادة وليس معاقبة على السلوك الجنسي.

لدينا سجلات قاجارية حافلة بأنشطة جنسية مثلية بين الذكور، بما في ذلك ممارسة يبدو أنها كانت معروفة في أوساط الرجال البالغين، هي الارتباط برفقاء شباب أصغر سناً يشار إليهم أحياناً باسم آدم داري (الاحتفاظ بذكر). كان يشار إلى الرجل الأكبر أحياناً بـ«غطاء» (ملحف) الرجل الأصغر. يشير تعداد مدينة طهران لعام 1921 إلى أن ممارسة استبقاء محظيين ذكور استمرت خلال القرن العشرين وربما ما تزال قائمة حتى يومنا هذا.

تدلّ مخاوف النساء على أن تفضيل الرجال البالغين المُردَ عليهنّ لم يكن أمراً نادراً، ولا سيما حين عنى ذلك توقف الأزواج عن معاشرة زوجاتهم. كان ذلك مصدر حرج عام بالنسبة للواتي عجزن عن إنجاب الأطفال نتيجة تفضيل أزواجهن للمُرد، الأمر الذي كان يعني أيضاً أنهنّ غير مرغوبات.

كانت زوجات الرجال المولعين بالمراهقين الذكور (امردخواه) يمارسن طقوساً مختلفة بهدف تشجيع أزواجهن على مواقعتهنّ وتحبيلهنّ. كانت إحدى هذه الطقوس «فك عقدة السروال»، المعروفة وطنياً ودولياً بعدما أوردها شاردان [الرحالة الفرنسي] في أخباره، وكذلك نتيجة الأعمال الإثنوغرافية الحديثة. فسّر عدد من المعلّقين تلك الممارسات كطقوس خصوبة، إلا أن قراءة فاحصة للمقاطع التي كانت تُنشدها النساء تدلّ على أن العجز عن الإنجاب لم يكن نتيجة لانعدام الخصوبة بل لعدم وقوع الجماع. تقول إحدى الجمل الشهيرة: «میان من دسته میخواد / مرد کمر بسته میخواد» (كشحي مشتهي مقبض / مشتهي رجال بحزام مربوط)، أو بعبارة بديلة: «هاون من دسته میخواد / مرد کمر بسته میخواد» (هاوني لازمه مدقّة / مشتهي رجال بحزام مربوط). سنرى أنه في وقت لاحق من القرن التاسع عشر صارت النساء يطالبن الرجال الراغبين بأن تكون زوجاتُهم رفيقاتِهم بالإقلاع عن التسرّي بالمُرد.

بالرغم من الإدانات اللاهوتية والإجراءات العقابية التي استهدفت الممارسات المثلية ولا سيما اللواط، كان مضمار الملذّات الفردوسية في عالم القاجاريين الاجتماعي والثقافي مسكوناً بالغلمان وبالحور، كما كانت قلوب الرجال مشدودة إلى المحبوبين الذكور. لم تكن الأفكار المتعلقة بالجمال موزّعة على جُنوستين، وكانت الممارسات المثلية تحدث في الحياة اليومية لذلك العالم الثقافي بالرغم من فرمانات الملوك والشيوخ المناهضة لذلك. بل إن تلك العلاقات زُجّت أحياناً في بناء «علاقات حظوة وتربية وتتلمذ وولاء». فقط بعد وضع ذلك بعين الاعتبار يمكننا النظر في التحولات الهائلة التي طالت مفاهيم الجمال والحب والجنس خلال القرن التاسع عشر.