قرأتُ نصّكَ مرّةً أولى، مع الدموع، وأُدرِكُ حتماً أنها ليست الاستجابة التي تنشدُها منّا. لستُ أدري هل تنشدُ منّا شيئاً بعد، أم أن جزءً من تكيفكم مع حبسكم هو أن تنسوا أننا موجودون هناك على حافة معسكر الاعتقال.

في المرّة الثانية، قررتُ أن أكتبَ لكَ ردّاً…

للرسائل ذلك الفعل في السجن كما في الحصار، إنها تكسر الباب وحواجز العسكر، وتتسلل. يُعيدُ الأهالي برقابتهم الذاتية مراجعتها قبل أن تمرّ على السجّان، علّهم يقونَ أحبتهم تعذيباً إضافياً، أما نحن فنعيد مراجعتها خوفاً منّا قبلاً، خوفاً من ارتياحنا و«عادية» حياتنا.

تأتون إلينا أحياناً خبراً على الشاشة، فنحاول أن نتصرف كأننا لم نكن يوماً هناك، وكأنكم لم تكونوا يوماً بعضنا. نصمتُ وندّعي أننا «طبيعيون» جداً، وهذا من مستلزمات «الاندماج» وما شابه من مصطلحاتٍ أصبحت تحتل جزءً من تفاصيل يومنا.

تأتون إلينا، عبر هواتف لا تفارقنا. نصبح امتدادَ شاشاتنا، علّنا نصبح جزءً من يومكم. ولأننا امتدادُ شاشاتنا، نخشى أحياناً أن تستحيلوا مشهداً تمثيلياً فننسى أنكم أبعدُ من قصة وأكثرُ من بطولة، أنكم أشخاصٌ تمارسون الحب والكراهية والصبر والنزق والثورة.

ولأننا امتدادُ شاشاتنا، نخشى كذلك ارتياحنا ونحن نطلق أحكامنا على صوركم. «دمويةٌ بشدة تلك الصورة»، ستُفزِعُ «جمهورنا» الحسّاس للدم والجسد. يسمح لنا ارتياحنا ذاك بـ «فلترة» ما لا تستطيع عيونكم انتقاءه مما تعيشونه في أيامكم.

نقرأ لكم، أو عنكم، وكلُّ ما حولنا لا يشي بأنكم موجودون، أو أننا نحن حتى لا نزال موجودين. كنتُ أعتقدُ أن البشرية ستتوقف في مشهد درامي، عند وفاة هذا العدد من الأطفال دفعةً واحدة، فكيف إن ماتوا جوعاً؟

ولكننا هنا على حافة الحصار وحافة السجن، والحياةُ أو ما يشبهها تستمر، نشاهدكم ونؤمن بكم، ونتابع يومنا كأنكم لستم هنا، وكأننا لسنا هناك.

مشغولون معظم وقتنا في حلّ معادلة: «من يرغب بسوريٍّ إضافيٍ على أرضه؟!»، وبعد أن نجد وجهتنا النهائية، علينا أن ننشغل بمصفوفة أوراق رسمية تساوي أكثر ممّا نساوي نحن أنفسنا، لنثبت أننا لسنا ضد أحد.

مطالبون نحن الناجون طيلة الوقت بأن نثبت لمن تجاهلونا لسبع سنين، أننا أبرياء وقد استحقينا تلك النجاة لأسباب لا ندريها بعد. وفي آخر يومنا المشلول، نَسترِقُ النظر إليكم بخَفَر، ونؤنب أنفسنا إن نحن اشتكينا من سوء الحواجز والمطارات وشرطة الحدود، مقارنةً بيوم واحد تعيشونه.

نحاول مذ خرجنا (لنقل سالمين، مجازاً) من تلك المحرقة، أن نجد جواباً لمعنى نجاتنا. كيف نجعل من بقائنا أحياء أمراً ذا معنى؟ نفشل مرات ومرات، ثم يأتي تمردٌّ شجاعٌ وأخلاقيٌ وصادقٌ منكم، رغم كل شلل الحصار الخانق، فيلهمنا أن نقوم من سباتنا ونحاول مجدداً.

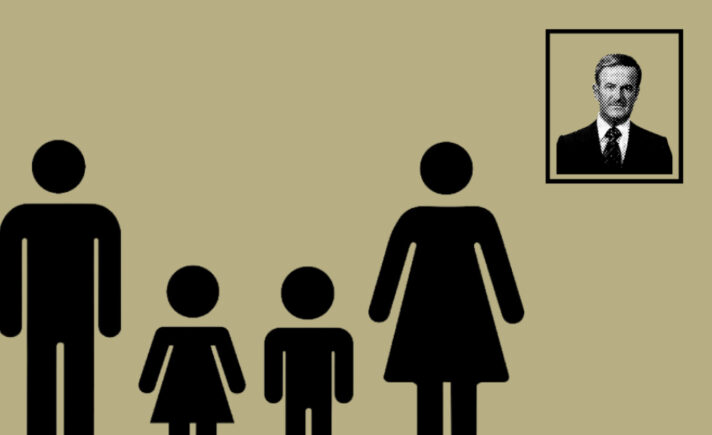

نحاول ألا نرتاح لاستثنائيتكم، استثنائيٌ أنت يا أسامة، وعلينا دوماً أن نتعلم كيف نُحيل ذاك الاستثناء عدوىً للتغيير، لا أيقونةً على حائط إحساسنا بعدم الجدوى.

استثنائيٌ أنت، لكنكَ لستَ وحدك.

نحاول على العكس أيضاً، أحياناً أخرى، أن نتصرف وكأننا لا نعرفها تلك الأرض، ولم ندفن فيها أحداً، ولم نودّع فيها أحلاماً. نحاول أن نتجاهل كل شيء، ونمارس فرحاً مبتذلاً ومبالغاً فيه، لا نصدّقه ولا يصدّقنا. وعندما نفشل نعود إلى كآبتنا، لنجدكم هناك تصارعون من أجل، لا النجاة وحدها، بل من أجل أن تكون الحياة حياةً، فنخجل من كآبتنا ونعود لنمدّ من حطامنا وحطامكم جسراً علّه يؤدي بنا إليكم.

نصل إليكم دون مقدمات مسبقة، أليست الثورة في ذاتها تقديماً كافياً؟ هذه الثورة التي يتنصل منها العالم اليوم، مهزومةً كانت أم منتصرة، نعتزُّ أننا ننتمي لكم عبرها، أو ربما يكون العكس، ننتمي لها عبركم.

نيأس، فنسمحُ للكوكب أن يغفو مرتاحاً فيما هناك بينكم من لم يصله الدواء. نُهزَم، فيقتلكم السفّاح أكثر في غفلة من هزيمتنا الداخلية.

نشعر بذنبٍ غير مجدٍ، ونحاول إيجاد أجوبة مقنعة على سؤال: هل أخطأنا عندما غادرناها؟ نحن الذين نتخرج، ونعمل ونصادق وننشغل بأنفسنا وصراعاتنا ومعاركَ وهمية، ونخسر أصدقاء لأسباب منطقية أحياناً، وفي معظم الأحيان بسبب الجنون وحده.

خارج الحصار والسجن، نُفرِغَ كل غضبنا على رفاق دربٍ كانوا قد صنعوا الحلم معنا، نخوض حروبنا ضد بعضنا بعضاً، فتضيع طاقاتنا هباءً. هل تراقبون حماقاتنا؟

نحاول ألا نتعلق بكم وبقصصكم أكثر مما ينبغي، فنصبح نحن الأخوة والأهل والأولاد الذين تحدثتَ عنهم في نصك، الذين يكبرون في غيابكم ويشتاقونكم. ونفشل فنجد أنفسنا مرغمين أن نتعلق، لا فقط بالأمل الذي لم تخسروه رغم «استحباسكم»، ولكن بتفاصيل صغيرة كطريقة لفظ «الكيلو» وجمع السكر إلى «سكرات».

وأن نخبئ الدهشة ونحن نحاول أن نفهم ما هو ذاك الحدث «الجلل» بين دوما وغوطتنا الوسطى، نحن الذين نعود إلى الخريطة عندما نسمع أن مسرابا تُقصَف، ويكون أقصى ما في وسعنا أن نصليّ لأجلكم، فنعود إلى دعاء هجرناه، ندعو أن يحفظ الله لنا ابتساماتكم.

نحن الذين كلما فشلنا في إدانة الأسد وضوحاً، نصبُّ جام غضبنا على «المنفوش». غضبنا غير المجدي طبعاً.

على عكسكم ربما، في المنفى إنتاجيتنا تعتمدُ على قناعتنا بإمكانية تغيّر حالكم، وبالتالي حالنا. وإن نحن «استحبسنا»، يقتلنا اليأس، ويتركُ الذنب أثاراً على أرواحنا وأحياناً على أجسادنا.

على عكسكم تماماً، نحن الذين نتعرض للعنف بالمشاهدة، نحتاج أن نؤمن بأن هناك ما يمكننا فعله لجعل ذاك الحصار أقل سوءاً، وذاك السجن أقل إيلاماً، وأن نجعل رسالة السجّان أقلَّ وقعاً وإثارةً للخوف، علّ جيلاً آخر غيرنا وغيركم، يكسر معادلة التعذيب والسجن والكيماوي واللاجئين والمنفيين والممنوعين من السفر.

علّنا ننجح معاً أن نوقف بث ذعر «سوريا الأسد»، ونترك لهم من الإرث ما يكفي كي يغتالوا أسطورة «القائد الخالد».